论舆论风险管理与法院司法抉择——基于57件“中国十大案件”的实证分析

刘 澍,杨 娟

论舆论风险管理与法院司法抉择

——基于57件“中国十大案件”的实证分析

刘澍,杨娟

摘要:在舆论与法院司法之关系问题上,学术界内存在着多重见解,意见难以调和。当前,我国法院司法面临舆论责难则已成为事实。为进一步探明舆论风险与司法实情,文章选择近6年来的“中国十大案件”进行实证分析。分析表明:涉权、涉官刑事案件为舆论关注焦点;舆论倾向呈现出朝原告“一边倒”的态势;舆论对法院审判工作构成重要影响,司法公信力成为最大的“受害者”。探究舆论风险之原因,在宏观上,来源于社会转型期内各种利益分配的失衡;在微观上,来源于法院司法权与司法能力的不足。在宏观环境无法扭转的背景下,我国法院应当在哈贝马斯交往行为理论的指导下,通过智性司法来化解舆情风险。

关键词:舆论风险;司法;中国十大案件;司法公信力;交往行为理论

前言

舆论与司法之间的关系问题是近年来法学界和新闻传播学界频频关注的焦点。不仅各大网站连续推出某某年度“十大典型案例评选”,而且法院系统、检察系统也通过自身媒体进行类似的评选活动。这足可见社会各界对我国司法动态,尤其是热点司法案件的高度关注。事实上,舆论与我国司法之“狭路相逢”现象早在近代就已经初露端倪。1913年宋教仁案中的司法程序就曾引发了舆论界的大争论。可惜的是,舆论的火爆让孙中山等革命党人认为法律解决已经无望,转而求诸于“二次革命”。这使得该案最终没有通过司法程序得到妥善解决。虽然宋教仁案疑点重重,至今未能求得正解,但是有一点是可以肯定的,那就是当时的国人如同当前一样,对司法审判充满了重重疑虑。而时下,微博兴起,自媒体革命爆发。“众口铄金,积毁销骨”的舆论对于国内司法的非凡支配力得以一览无遗。由此,一个不争的事实是,古今中外,舆论影响司法本是一个客观现象,容不得否认。因此,问题的关键不在于舆论是否会影响司法,而在于如何影响司法,在多大程度上能够影响司法,以及在舆论环境下司法机关应当如何抉择,以避免舆论对司法程序正义的诋毁。据此,本文以近6年来舆论高度关注的“中国十大案件”为实证分析对象,在舆情风险与司法抉择之议题上为一绵薄努力,以期抛砖引玉。

一、静态描述:理论视野中的舆论与司法关系

对于舆论与司法关系的理论描述,在我国一直存在着诸多对立性的观点。当前,具有权威地位且受到司法实务界青睐的理论是“效果论”,即“法律效果与社会效果相统一”论。2008年,原最高人民法院院长王胜俊在谈到“宽严相济”的刑事审判政策时指出:“法院工作要在三个方面下工夫:其一是要加强队伍建设,提高整体素质;其二是要在满足人民群众的司法需求上下工夫;其三是要在加强基层、基础工作上下工夫。”其中,第二点引发了舆论的高度关注,而王院长给予了特别解释:“一是要以法律的规定为依据;二是要以治安总体状况为依据;三是要以社会和人民群众的感觉为依据。”*吴渤:《最高法院院长:判不判死刑“要以人民感觉为依据”》, http://news.xinhuanet.com/legal/2008-04/11/content_7956313.htm,访问日期2013-5-7。这一阐述一经抛出就遭到了“炮轰”。贺卫方教授在接受《南都周刊》记者采访时表示:“判断国家是否法治的一个标准,恰是司法能否独立于民意。司法要是不独立于民意,那就成了群众审判大会了,大家举手表决,这非常可怕。”*陈建利:《意见领袖:司法应独立于群众感觉》,http://www.nbweekly.com/magazine/cont.aspx?artiID=5657,访问日期2013-5-7。

而在当下,国内居于主流地位的相关学术理论是冲突论。这种观点认为,民意与司法之间的分歧、冲突是一种常见现象。不过,民意与司法之间并非恒定的冲突对立关系,而是在一定程度上具有政治上的某种一致性。“在法律适用过程中,司法、法官应当服从法律也应当尊重民意,在某种程度上可以说民意是现代法治社会中的真正的‘法律’。……民意与司法的冲突,在本质上体现了‘直接民主’和‘间接民主’在政治和现实上的矛盾。”*刘用军、王美丽、梁静:《论监督司法》,群众出版社2009年版,第231-232页。民意也并不是完全与法治对立。“民意与司法的冲突并非中国当下所独有,更不是民主法治的大忌。”“真正的民主司法永远不会屈从于舆论压力,而只会向一种特殊的民意负责,即经过立法程序整合的理性公意—法律。”*徐阳:《“舆情再审”:司法决策的困境与出路》,载《中国法学》2012年第2期,第181页。实际上,冲突论更多地强调民意与司法的同一基础——理性公意,即民主基础上的立法规范。

当然,当前在国内更容易惹人注目的是法学界与新闻传播学界之间的巨大分歧——前者倾向于舆论干预司法的负面性,即容易造成舆论不当干预司法;而后者则倾向于认为舆论的正面性,即舆论非但不会干预司法,而且会促进公正司法的形成。

在法学界内,较有影响力的观点对舆论于司法的影响进行分类。在一般情形下,把对司法有利的舆论声音归类为机关媒体(又称之为“主流媒体”)舆论,*实践中,机关媒体往往更容易出现“干预司法”的现象。因为这些媒体往往是各级党政要害部门的“喉舌”,在一定程度上代表着同级党委的声音。学术界言下的机关媒体干预司法主要是指这种情形。不过,在绝大多数情况下,机关媒体是“配合”各级法院的司法工作的。从而是支持法院司法工作的最有力和最有利的舆论源泉。把对司法不利的舆论声音定位为民间舆论。“在一定程度上说,机关报式媒体不过是我们古典的邸报型官式媒介在现代的翻版。与之相适应,对机关的依附又常常导致媒体的官僚化和对受众需求的漠视。它们往往无需参与市场竞争,因而其生存压力通常取决于所隶属机关的好恶和评价。在特定时期,甚至机关亲自参与监控,从而加剧媒体与大众需求的脱节。”*贺卫方:《传媒与司法三题》,载《法学研究》1998年第6期。按照法学界多数观点,当前我国司法面临的舆论压力主要来自于民间舆论,尤其是网络舆论。不过,网络舆论很复杂:一方面网络舆论对主流媒体的声音充满疑窦,甚至与其对立;另一方面又容易受到主流媒体之议程设置的影响。因此,有学者判断道:“网络民意并不一定就是真实的民意,传媒本身也可以塑造民意。在传媒的表达中,视听冲击胜于说理明辨,形象塑造胜于严谨论证,情感宣泄大于理性分析,叙事策略胜于理性诉求。”*陈柏峰:《法治热点案件讨论中的传媒角色——以“药家鑫案”为例》,载《法商研究》2011年第4期。

实际上,我国目前的舆论状况远比法科学者所描述的状况要复杂得多。这体现在:首先,由于微博舆论逐渐成为主流,使得突发性的民间议题被选择为舆论焦点的可能性大大增加,而且越是民间个体爆料的议题往往越是容易得到民间舆论的认同。其次,在热点司法案件中,机关媒体往往因为落后于网络舆论,反而频频遭遇网络舆论的议程设置,成为被迫的“跟班者”。最后,网络舆论往往将矛头指向官、富、美、星等知名群体与公众人士。这使得机关媒体、官方机构(包括法院)和官员们往往在热点案件中“三缄其口”。继而使得网络舆论不断升温,造成“沉默的螺旋”现象。*“沉默的螺旋”是德国学者伊莉莎白·诺尔纽曼所提出来的一个新闻传播学理论,大意是指,一个人基于对孤独的恐惧,而不断地估计社会可能接受和反对的观点。当人们感到自己的意见属于多数或处于优势时,便倾向于参与其中,并积极表达;当发现自己的意见属于少数或处于劣势时,就可能为防止自身陷入孤立而保持沉默。如果沉默者众多,而持续一定长的时间,就在无形之中助长了另一方意见的增势。如此循环往复,就会导致处于舆论优势地位的一方越来越强大,而沉默的另一方则越来越势单力薄,声音越来越小。“沉默的螺旋”使得媒体引导舆论,甚至把少数意见上升为主流意见提供了可操作的技术空间。

与法学界批判舆论干预司法的态度存在巨大冲突的是,新闻传播学界的主流观点认为,“尽管存在不理性、不科学,过激的、情绪化的,甚至是粗暴的言论,可能会造成不好的影响,然而网络毕竟聚集了最大多数的、最真实的民意,公众自由自愿的发表自己的意见,是最根本最重要的权利实现。”*王军、李王颖:《互联网信息时代的舆论监督与司法——以“杭州飘车肇事案”为例》,载《现代传播》2009年第4期。其实,此种观点最为坚实的依据在于舆论是言论自由这一基本权利的现实实现。此外,对于舆论影响司法,新闻传播学界也存在不同的看法。有学者认为,媒体舆论之所以能够介入司法,首要原因是因为司法本身存在争议;其次,媒体舆论介入司法是传播规律的正常体现;再次,媒体经济利益驱动和竞争促使其选择司法热点进行炒作;最后,监督司法是媒体的重要功能,“记者是法官的法官”,而公众恰恰借助了此种“人治情结”。*孔洪刚:《论媒体舆论介入司法审判的合理性与正面价值》,载《新闻界》 2012年第9期;慕名春:《“媒介审判”的机理与对策》,载《现代传播》2005年第1期。

诚如著名历史学家克罗齐所言:“一切历史都是当代史。”对任何社会现象的理论阐释都是特定时空条件下的一种个别性学理观察。与此类似的是,对舆论与司法关系的理论描述也是如此。本文以为,在任何一个学科领域中固守某种理论或成见不仅是不必要的,而且是极为有害的。实际上,改革开放以来,我国舆论与司法之间的关系已经发生了很多变化。因此,对其做动态意义上的实证研究更具有现实意义。

二、动态展示:“十大案件”中的舆论与司法关系

“科学要想成为客观的,其出发点就不应该是非科学地形成的概念,而应该是感觉。科学在最初所下的一些定义,应当直接取材于感性资料。”*E·迪尔凯姆:《社会学方法的准则》,狄玉明译,商务印书馆1995年版,第62页。如果选择某个特定的时期或某个特定的案例,我们所能观察的议题也许只是事物的一个极小的片段。显然,这种片段的经验观察很容易带来随机的观察结论。因为这种观察仅仅是一种随机事件。从社会统计学的角度来说,“大量重复的实验或观察,则其结果无不呈现必然的规律性”。*卢淑华:《社会统计学(第四版)》,北京大学出版社2012年版,第66页。由此,观察舆论与司法之关系,就必然要求对这一议题做大量的重复性实验观察。从当前我国舆论与司法的关系来看,随着国内网络不断发展,网民数量越来越多。过去那种由机关媒体垄断舆论的格局已基本被打破。尤其是从2005年以来,随着博客、网络社区的普及,网络舆论在社会舆论中的地位快速上升。特别是2009年以来,微博舆论超乎寻常地获得了爆发式的发展。从2010年之“微博元年”和2011年之“微博壮年”以来,司法舆论因微博用户激增而发生巨大的改变——感性化、对立化的声音快速淹没了理性主义与专业群体的判断。由此,研究2005年以来的中国典型案件,对这一特定时段内的舆论与司法关系有着非常重要的意义。为了能更全面的体现新世纪以来的舆论与司法关系,本文以2006年到2011年间的“中国十大案件”为观察对象,*对于本文所选择的实证分析素材有几点值得说明:首先,之所以选择“中国十大案件”作为分析对象,主要是考虑到这些案件是由人民网、人民法院网、人民法院报、检察日报、央视国际等知名度较高的媒体所联手推出的。这说明本文所选择的分析对象反映了国内媒体对社会热点、经典案件的关注度,从而最具有代表性。其次,在选择分析对象的时间段上,本文主要照顾到网络跟帖、博客、社区、微博等新型媒体加入后的影响力。力求分析对象符合中国已经迈入信息社会的时代特征。其三,由于“中国十大案件”的评选主体经常发生变化,以至于这些案件中出现了个别的重复现象。其中上海社保基金案、赵詹奇情妇汪沛英受贿案、“小悦悦碾压致死案”曾两度入选。因此,本文实际上分析的案件仅为57件,而不是60件。运用SPSS分析软件对这一议题进行实证分析。

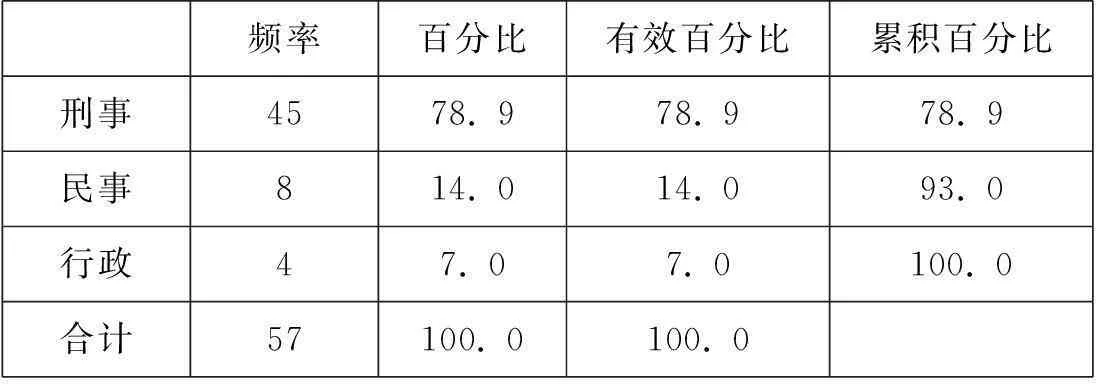

(一)涉权、涉官刑事案件为舆论关注焦点

在本文分析的六年共57个案件中,刑事案件累计45件,占总数的78.9%;而民事案件和行政案件仅分别占14.0%和7.0%(参见表2-1)。从这一个角度来看,我国舆论将关注的视点投向了刑事案件,而较少涉及民事案件和行政案件。然而,比较我国社会纠纷总量,期间却存在一个令人惊诧的反差:2006到2011年间,我国法院审结的一审刑事、民事和行政案件基本上保持了较为稳定的结构状态,即民事案件占据法院审判案件总量的绝大多数,分别为84.62%、85.08%、85.98%、86.73%、87.05%、87.04%,呈现出缓慢增长的态势;而刑事案件仅占据法院一审结案总量的13.54%、13.09%、12.27%、11.47%、11.1%、11.15%,呈现出缓慢下降的态势;至于行政案件所占比例则基本上稳定在法院一审结案总量的1.8%左右(参见表1)。

表1 案件性质频率

表2

值得关注的是,在民事案件总量远远高于刑事案件总量的背景下,为什么刑事案件被关注的比例大大超越过了前者,形成“倒挂”现象呢?这一点,我们可以从本文统计的这个57个“十大案件”中观察出其中的端倪。事实上,在45个刑事案件中,郝和平受贿案、侯伍杰受贿案、余振东贪污外逃案、国家药监局原局长郑筱萸腐败案、上海社保基金案、天津原检察长李宝金腐化案、陈良宇腐败案、北京市原副市长刘志华受贿案、浙江省交通厅原厅长赵詹奇情妇汪沛英受贿案、湖南郴州腐败窝案、上海楼房倒塌国家工作人员张志琴和阙敬德挪用贪污公款案、文强充当黑社会保护伞案、央视大火央视新址办原主任徐威案、国家开发银行原副行长王益受贿案、“土地奶奶”罗亚平受贿案、“日记门”局长韩峰受贿案、中国足坛掀起打假赌风暴南勇、谢亚龙受贿案等17个案件占了37.8%的比重,也是刑事犯罪案件中比例最大的部分。这使得官员职务犯罪成为舆论关注的焦点中的焦点。此外,黄静裸死案、北京城管队员李志强被小贩崔英杰刺死案、华南虎照案、杨佳袭警案、天门城管打死人案、重庆李庄案、李启铭校园酒驾撞人案、沈阳小贩刀杀城管案、北海律师维权案、“李庄案”第二季(漏罪)案等10个案件(占总数的17.5%)也是因为牵涉到国家公权力部门或官员而成为舆论关注的焦点。由此,不难看出,当前我国舆论关注的主要是渉权、涉官类型的案件。

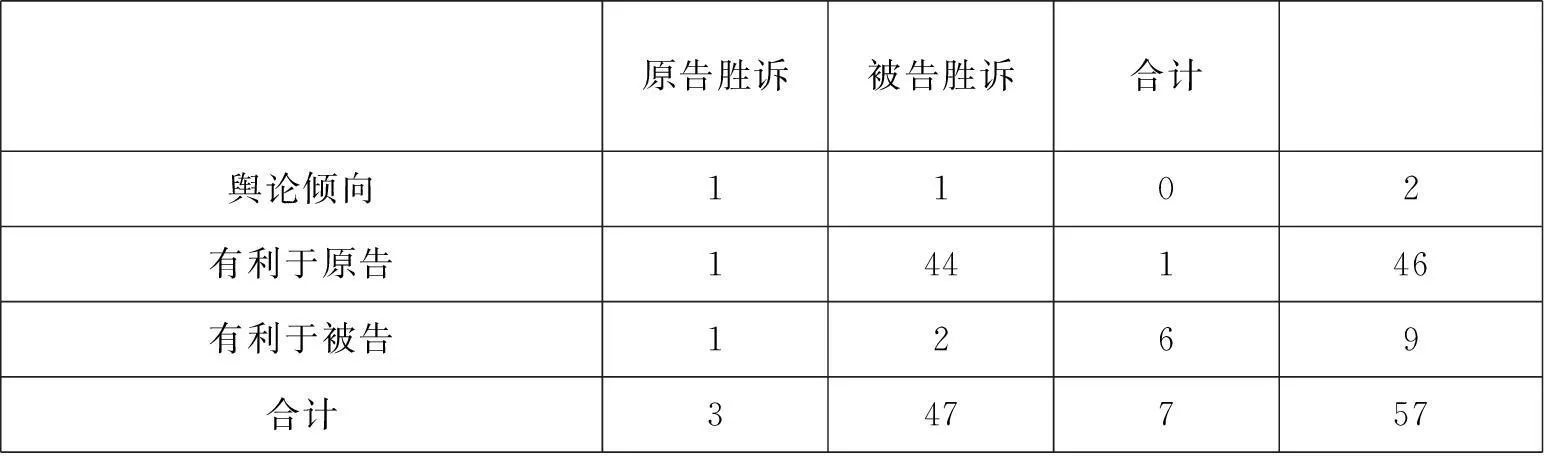

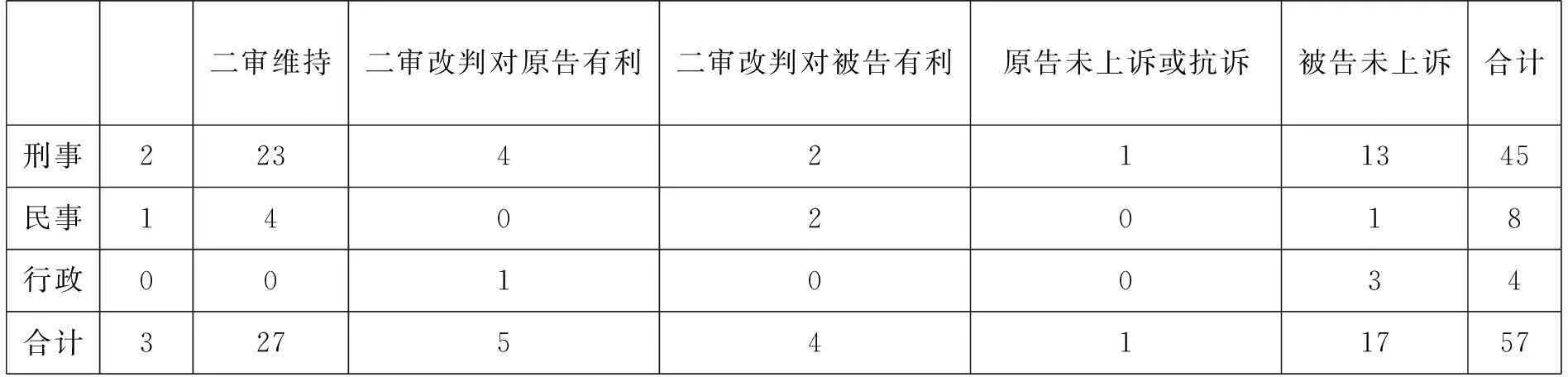

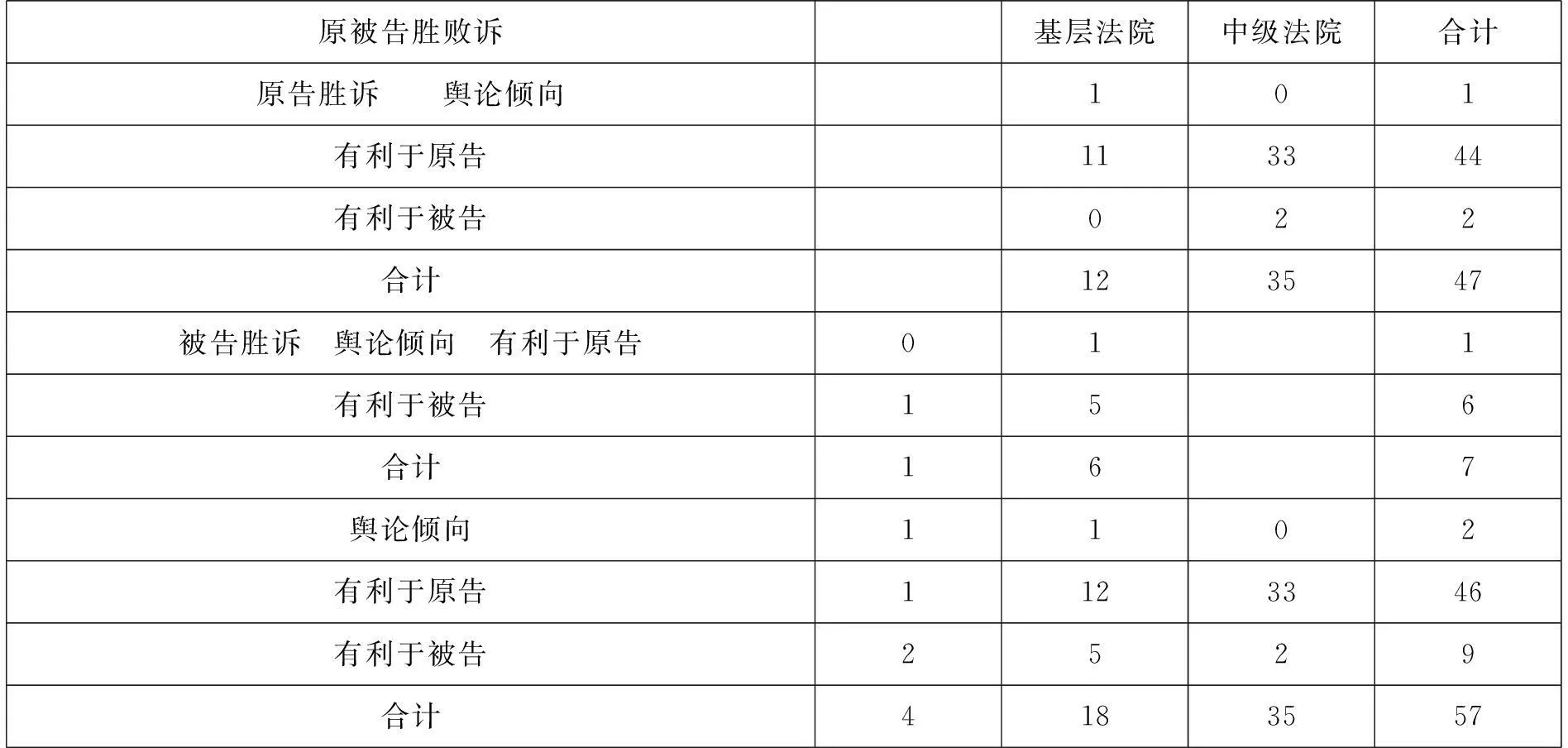

(二)舆论倾向“一边倒”——有利于原告

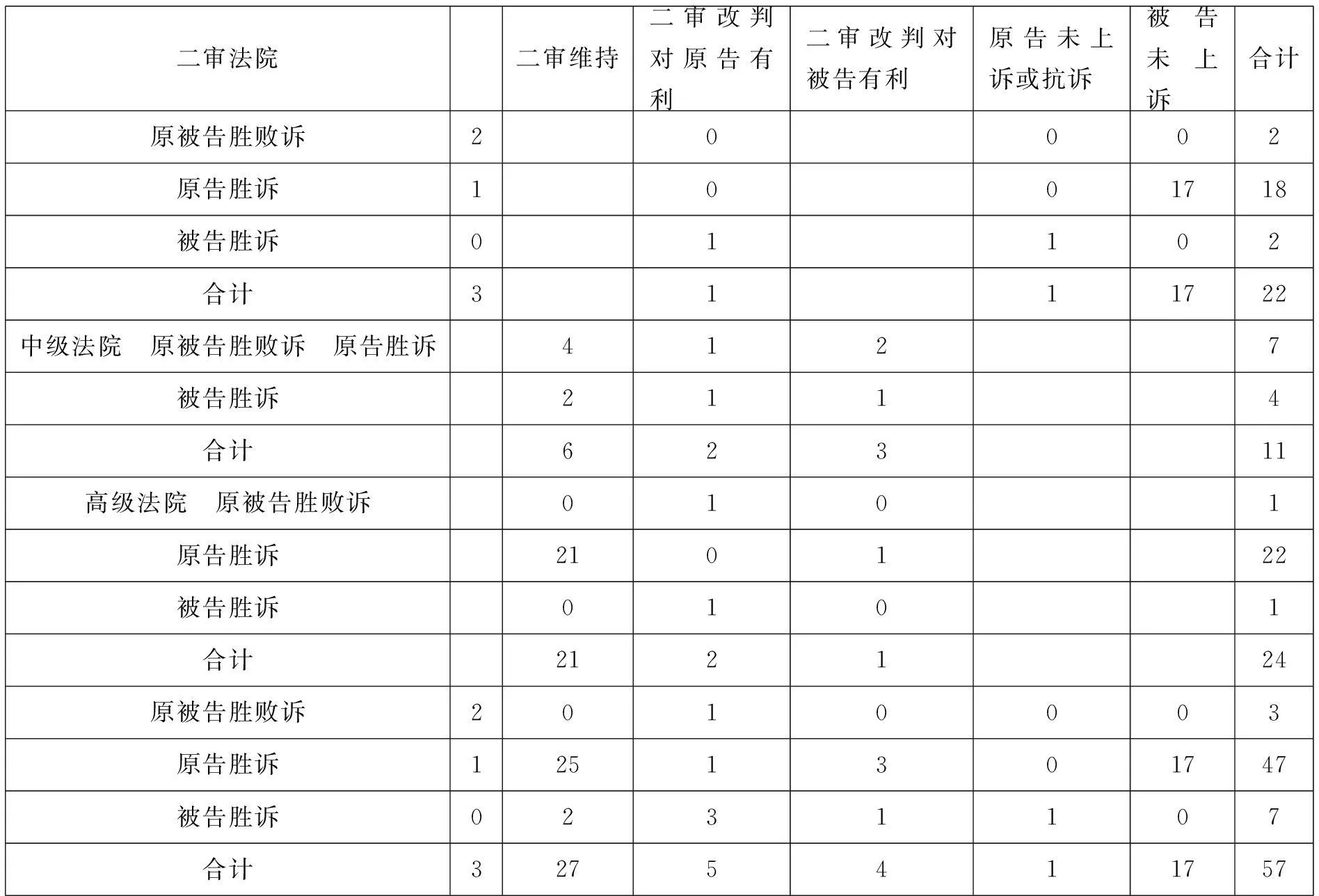

在本文选择分析的57个“十大案件”中,舆论有利于原告(包括公诉案件中有利于公诉机关的情形)的案件为46件,占案件总数的80.7%,且原告胜诉的案件为47件,占总数的82.5%(参见表2-3)。其中,格外值得关注的是二审程序中,27件(占总数的47.4%)案件中二审法院维持了一审裁判结论,而且还有17件(占总数的29.8%)案件中原被告没有选择上诉或抗诉(表2-4)。观察这些没有上诉或抗诉的案件,其中因为职务犯罪而被提起公诉的原国家干部又占了极大的比例(共8件,占职务犯罪案件未上诉或抗诉案件的47.1%)。侯伍杰受贿案、余振东贪污外逃案、天津原检察长李宝金腐化案、陈良宇腐败案、上海楼房倒塌国家工作人员张志琴和阙敬德挪用贪污公款案、央视大火央视新址办原主任徐威案、国家开发银行原副行长王益受贿案、中国足坛掀起打假赌风暴南勇、谢亚龙受贿案中的主要被告均选择认可一审判决放弃上诉。实际上,在所有涉嫌职务犯罪的案件中,没有任何一个案件在二审程序中得以改判。这表明,在舆论极端不利的情况下,高级官员一旦被提起公诉,其命运已经在一审判决中得到确定,上诉已毫无意义。

表3 舆论倾向* 原被告胜败诉 交叉制表

表4 案件性质* 二审情况 交叉制表

此外,在行政诉讼案件中,行政被告也基本上没有选择上诉。唯有一例案件,即余姚市政府“组织强制拆违法”案中发生了上诉。该案一审中,法庭认定余姚市规划局处罚决定合法。但是后来原告朱利峰不服一审判决,上诉至宁波市中级人民法院,并获胜诉判决。比照日常行政诉讼中的被告胜诉率远高于原告的情况,舆论高压下的法院更倾向于选择判决被告败诉,且被告也往往自动放弃上诉的机会。这反过来认证了实际中“民告官”案件原告认为行政官司受到外来力量的干扰(尤其官方干扰)而官司难打的实情。同时,这也说明,在舆论高度关注的情况下,行政诉讼中的法院更趋向于公正。

(三)舆论对法院审判工作构成重要影响

第一,在一审程序中,本文所分析的57件“十大案件”中的一审判决结论近乎受到舆论的完全支配。从表2-5来看,原告胜诉47件,分别来源于44件舆论有利于原告,2件有利于被告和1件舆论对原被告中性的案件。也就是说,在舆论有利于原告的背景下,原告胜诉的比例高达93.6%。只有2件舆论有利于被告的案件被法院判决原告胜诉,并且这两例均发生在中级人民法院的一审程序之中。这在一定程度上说明,中级法院比基层法院具有更强的抗拒舆论影响的力量。不过,从被告胜诉的情况来看,舆论有利于被告的6件案件中,被告完胜(胜诉率100%);并且被告在一件舆论有利于原告的案件(发生在基层法院)中也获得胜诉。比较而言,在舆论于自身不利的情形下,被告更容易从基层法院的一审程序中获得胜诉判决。

表2-5 舆论倾向* 一审法院* 原被告胜败诉 交叉制表

表2-6 原被告胜败诉* 二审情况* 二审法院 交叉制表

第二,从二审程序来看(参见表2-6),原告胜诉的47件案件中,25件是通过二审维持(其中21件发生在高级法院)获得胜诉。其中,17件是因为被告未上诉(8件为刑事案件,3件为行政案件),仅有1件是从二审改判中获得胜诉。相反,在被告胜诉的7件案件中,2件来源于二审维持(均来自于中级法院),1件来源于二审改判。从二审程序改判的情况来看,中级法院累计5件,而高级法院累计3件。这说明,在对抗舆论影响方面,高级法院具有更强的抵抗力。

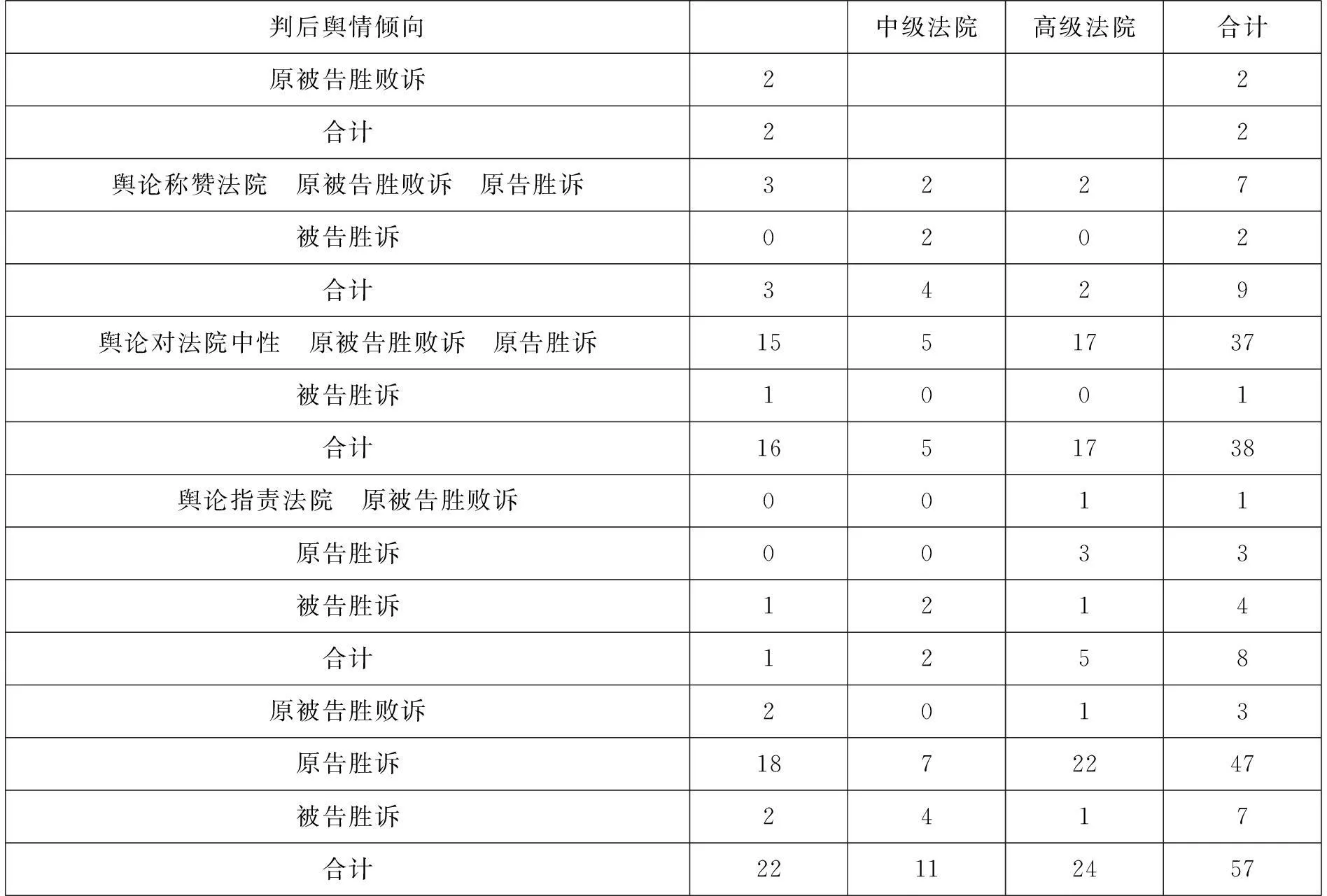

第三,从判后舆情的角度来观察,舆论称赞法院的共计9件,其中4件来源于中级法院,2件来源于高级法院;舆论指责法院的共计8件,其中中级法院2件,高级法院5件。正反比较,说明,舆论更倾向于包容中级法院,而对高级法院则有着更高的期待,从而使得其遭受舆论指责的概率也越高。此外,值得格外关注的是,在57件“十大案件”中,舆论对法院中性的共计38件,占总量的66.7%。这说明,舆论在多数情况下并不是冲着审判法院而来的,而是将关注的焦点直接投向了案件当事人。这也就是很多案件中被告希望快速获得法院判决而放弃上诉的直接原因。比较而言,案件当事人(尤其是刑事被告和行政被告)所承受的舆论压力要远大于各审判法院。这也反过来印证了一个事实,即舆论背后存在一个潜在的逻辑,法院立场不容易改变,从而更钟情于通过对案件当事人形象的塑造来间接影响法院的立场。这也就是很多纠纷当事人总结出一条纠纷解决哲学——“打官司不如上访;上访不如上网”的原因。

表2-7 原被告胜败诉 * 二审法院 * 判后舆情倾向 交叉表

三、舆论风险:受伤的法院司法公信力

从上文对连续6年共57个“中国十大案件”的分析来看,舆论风口之下的法院司法呈现出如下几个特点:

第一,案件当事人对舆论产生重大依赖或恐惧心理。这体现在:(1)17件案件中处于舆论不利地位的被告人在有上诉能力(包括上诉机会和财力支持)的背景下放弃了上诉。尤其扎眼的是,越是位高权重的前国家高级官员,越是行政级别高的行政被告,越是倾向于选择不上诉。之所以出现此种现象,是因为被告人相信如下一点:在舆论高压之下,他们很难在二审诉讼中改变或改善自己的不利地位。(2)在舆论有利于案件一方当事人的背景下,法院司法往往出现有利于居于舆论优势地位的当事人的结局。譬如,在二审改判的9件案件中,许霆案、自助游死者亲属状告同行“驴友”案、余姚市政府“组织强制拆违法”案、李庄案、天价过路费案、李昌奎再审改判案等6件案件中法院最终随着舆论导向而改判。而这些改判情形的出现,反而又进一步激发了民众寻求舆论救济的热情,甚至在少数案件中发展到了依赖的程度。比如药家鑫案、黄静裸死案、许霆案等。

第二,法院司法受到舆论重大影响,但并未达到“被挟持”的程度。当前,社会上有不少观点认为,我国法院司法已经被舆论所挟持。*周安平:《舆论挟持司法的效应与原因——基于典型案例的分析》,载《学术界》2012年第10期。从本文所分析的对象来看,57个案件中仅有9个案件发生了改判,保持了相对的稳定性。甚至在少数案件中,法院非但没有随着舆论走,反而作出了相反的判决。比如在1个舆论有利于原告的案件中法院判决被告胜诉;在2个舆论有利于被告的案件中法院判决原告胜诉。仔细观察这些改判案件和违背舆论导向的案件,不难发现,这些判决绝大多数都在合法与合理的框架之内。可见,虽然舆论能够影响司法,但是此种影响的确是有限的,而且舆论的影响随着审级法院的提高而逐渐减弱。坊间关于舆论挟持司法的看法实质上被夸大了。

第三,法院公信力在舆情高涨的背景下很容易“受伤”。从本文所分析的57个案件来看,判后舆情对法院的褒贬不一。首先从褒扬法院司法的角度来看,总量为9件,比受到批评的8件还多出一件。然而,如果仔细观察这些案件则不难发现各种问题。那就是,舆论对于法院的褒扬很快就会成为“过去时”,且多为微弱多数的声音(主要来源于法学界)。其次,从舆论贬斥法院司法的角度来看,虽然发生的总量少一点,但是此种负面影响却极为恶劣:一是这种负面影响往往导致法院采取近乎“迎合”的姿态来满足舆论诉求。比如许霆案中,一审判决和二审判决存在天壤之别;而李庄案更是让一、二审法院背上了“政府走狗”的骂名;至于李昌奎案,法院的下场则更为惨烈。云南高级法院在舆论风口下不得不自己依职权再审,最终改判,心甘情愿地“搬石头砸自己的脚”。最后,从舆论的扩散与延续来看,对于法院司法的褒扬往往被抑制在狭小的时段与空间之内,但是一旦法院司法被舆论抓住“小辫子”,则往往成为舆论穷追猛打的极好题材。这恰恰应验了培根的判断:“应当懂得一次不公正的裁判,其恶果甚至超过十次犯罪。因为犯罪是冒犯法律——好比污染了水流,而不公正的审判则毁坏法律——好比污染了水源。”*弗兰西斯·培根:《人生论》,何新译,华龄出版社1996年版,第206页。而在舆论高涨的背景下,法院司法中的问题很容易被“揪住不放”,司法公信力受到极端诋毁。

综合前述舆论风险下的法院司法特征,我们不难发现,当前我国法院司法最为关键的问题在于司法公信力受挫。对这一问题的缘起,学术界大致给出了如下几种理论上的解释:

一种观点认为,法院司法舆论风险源自于司法之双重标准。“司法依据的是法律标准,这是司法权威的生命力之所在,也是司法一致性和确定性的保证。……当最高人民法院将社会效果嵌入到司法后,就出现了司法的双重标准,既要求法律效果又要求社会效果。而正是由于有了双重效果标准的同时要求,司法判决的评判也就丧失了一致性和确定性。”*同前引〔14〕。实际上,此种观点并不合理。因为将法律效果与社会效果统一上升为司法政策是2005年以后的事情。而在此前,因社会舆论引发法院司法异动的情形已经多有存在。

也有观点认为,法院司法舆论风险源自于新舆情——集体心理。这种观点认为,我国长期以来对舆论予以钳制,尤其是对各种不满言论予以压制,从而使得舆情容易失去平衡。尤其是当网络,特别是微博出现以来,国内舆情大振,各种不满言论开始集体行动。实际上“任何社会都难免不满情绪,不满之中往往包含着改善制度所需要的智慧和动力。……如果设置某种‘过滤’机制,只允许那此建设性的‘良好’意见发表出来,最后的结果却是,‘恶劣’的意见被封杀的同时,良好的意见也没有了。”*同前引〔6〕可见,国内司法舆论风险面临的问题正是“捂”新闻带来的烦恼,而不是新舆情带来的问题。

更有观点将当前法院司法的舆论风险归咎于司法体制上的缺陷。“一个不独立的司法体制给了民众以提出翻案、质疑法律裁判的空间。”“因而也就可以推论,只有真正地实现司法独立,并且最重要的是落实法官独立,司法与舆论关系的非法制化现象才可以最终消除。”*同前引〔14〕事实上,此种观点也难以站稳脚跟。理由在于:如果司法不独立,那么司法行动必然受到强势者的荫庇,也就无需随着舆论导向而改变自身行为,法院司法又缘何要受舆论重大影响呢?

四、交往沟通:以智性司法引导理性舆情

从本文实证分析的对象与结论来看,在舆论风险之下,当前法院司法既没有像理论界所批判的那样“脆弱”,也没有因舆论而失去自身的理性。当然,这并不是说我国法院司法就不存在舆论方面的风险。正如本文前文所述,目前的舆情影响的不只是法院、法官,更是对案件当事人产生了深重的影响。法院受影响的主要是司法公信力下挫,从而遭受负面评论较多。

(一)社会风险:法院司法舆论风险背后的隐情

探究司法舆论风险之原因,主要在于我国社会正处于一个特殊时期——社会转型期中的“裂变时代”,各种错综复杂的因素导致社会结构紧张、分化。而作为社会结构性风险的直接治理者之一,法院首当其冲地站在被激化了的纠纷摩擦面上。这必然导致法院司法备受责难,无所适从。

首先,从宏观环境来看,“改革以来,中国社会结构的最根本的变化是由总体性社会向分化性社会的转变”。*孙立平、王汉生等:《改革以来中国社会结构的变迁》,载《中国社会科学》1994年第2期。当前,此种社会转型还远没有完成,或者说正处于转型的关键时期。在这一时期,社会结构分化正在进行,阶层固化,两极分化现象明显。而新的社会阶层正处于萌芽状态,还远未成型。此种社会结构格局使得拥有社会大多数财富的极少数利益既得者抱团取暖,拒绝与普罗大众合作并向其分配利益。这就决定了现行社会,尤其是社会底层中淤积了很多不满情绪。而法院作为社会纠纷的职业解决者,一方面无法避免社会纠纷如潮水一般的涌入,而另一方面,我国法院由于政治地位低,司法能力不足,从而必然要承受普罗大众的责难。这就是我国法院司法四面碰壁,“做好不得好”的社会原因。

其次,从微观环境来看,法院由于体制原因,缺乏解决社会纠纷的实质权力和能力,从而其不得不在特殊时期迎合民意。长期以来,国内不少人士批判我国法院缺乏独立性,唯党政机构马首是瞻。言外之意,法院的风险来自原系统之内。其实不然。实际上,法院的处境可谓“四面楚歌”。一则是国家立法供给不足或标准不明或不公正,导致司法依据短缺,公正性受限。张志铭教授曾对我国立法有一个精辟的概括,即理性主义的构建思路、国家主义色彩、立法中心——行政辅助的运作模式和简约主义的风格。*张志铭:《转型中国的法律体系建构》,载《中国法学》2009年第2期。这种立法的技术化处理程式表面上适应了改革开放以来社会快速发展对法律的需求。然而却遗留下了严重的弊端:(1)很多立法文本缺乏细节而不具有可操作性;(2)很多立法文本没有公正地均衡和表达各方利益;(3)甚至个别立法文本成为既得利益者合法攫取不正当利益的工具。这使得适用法律解决纠纷的法院司法成为难题。因为普罗大众并不关注立法如何分配利益,而只是将关注的眼光直接投向解决纠纷的司法结论。如此一来,立法上的弊端演化成为法院司法的风险。二则是因为国家权力缺乏制衡机制,导致党权和行政权坐大,法院失却解决纠纷的真实能力。在当前之社会“维稳”压力下,党政机构把几乎所有的社会治理权限都牢牢地控制在自己手中,法院司法受到重重干扰和阻碍。此种权力单边治理的程式使得法院缺乏社会纠纷的实质性解决能力,这也为法院招来民众的口诛笔伐。三则是法院司法政策摇摆不定,同时法院内部害群之马也不少,进而加剧了法院的弱势地位。改革开放以来,我国法院为了迎合社会对正义的需要,公开进行了诸多司法改革试验。然而,一五、二五、三五司法改革纲要在司法政策层面上一变再变,摇摆不定(即在司法职业化与司法大众化路线上徘徊不前)。这不仅导致法院内部逐渐对司法改革的未来产生了严重的忧虑情绪,而且也不为社会所信任。雪上加霜的是,由于部分法官积极投身腐败领域,从而一度导致“司法腐败”被定性为“最大的腐败”。由此,法院司法犹如暴风雨中的一叶扁舟,在社会舆论洪流面前无所适从。

(二)交往沟通:法院应对舆论责难的智性选择

放眼全球,眺望未来,西方法治成长的经验告诉世人,法院司法能力的增长绝非在短时期之内能够得以成就。事实上,被奉为经典的美国司法从1803年马伯里诉麦迪逊案以来,也是经过了上百年艰苦卓绝的奋斗才赢得社会民众的信任,并奠定其权威地位。“不是一番寒彻骨,哪得梅花扑鼻香。”我国法院要实现其鸿鹄伟志,也必然要经历一个非凡的磨砺阶段。而从当前来看,我国法院更为适宜的策略是采取哈贝马斯语义上的交往行为理论,通过智性司法来引领社会舆论朝着理性方向发展。具体说来,对于法院司法之舆论风险与司法对策问题,我国可以采取哈贝马斯三个层面的“指导认识兴趣”方案来予以应对:

首先,从“技术的认识兴趣”层面来看,法院司法舆论风险是通过社会实践所产生的一种客观事实。法院应当认真分析司法舆论风险的来源、构成与指向。当前,在法学界内,很多学者一厢情愿地认为,司法舆论风险要么来自于司法体制,要么来自于政治体制,要么来自于网络激情。如此等等不一而足。事实上,在多数情况下,法院所面临的舆论风险在起源、构成和指向上都是比较复杂的,决不能“一刀切”。从本文所分析的案例来看,绝大多数的舆论并没有直接指向法院。而在一些个别场合,法院所遭受的责难可能来自于法学界,如李庄案、许霆案,也可能来自于民间,又如李昌奎案等等。因此,对法院舆论风险切忌猜测,而应当做更深入的实证分析。

其次,从“实践的认识兴趣”层面来看,法院应当通过媒体来实现与社会各界的“交往”与“沟通”,最终为实现共识而努力。从当前来看,坊间舆论往往因缺乏有力的引导而导致诸多误解。尤其在我国立法“不给力”的背景下,法院还必须承担其确立具体司法标准的义务,并通过活生生的案例来宣示它的实质意义。因此,法院在重要案件,尤其是有争议的案件面前必须采取“透明司法”的姿态,及时、有理、有效地向社会公开其司法的依据、标准和程序,以消除坊间的各种猜忌。

最后,从“解放的认识兴趣”层面来看,法院应当在摆脱舆论风险问题上追求更高的层次——通过自我反思的程式来提高自我意识能力,进而推动社会反思。按照哈贝马斯的界定,“解放的认识兴趣”是以自我解放为目的的高层次的兴趣,其目的在于引导自我,进而引导社会成员摆脱制度化的压抑与控制,破除异化对人的扭曲。而导致这一层次的基本手段就是自我反思,在反思中自我改善。具体到法院司法上来说,我国应当确立审级法院的权威地位。一方面,上级法院应当尽可能少的干预下级法院司法,尽可能地把社会纠纷解决在基层。另一方面,上级法院,尤其是最高人民法院,应当通过司法解释、上诉程序、审判监督程序以及指导性案例等规范动作来矫正下级法院的不妥当裁判,并进而推动法院内部的自我反思,以进一步提升法院的整体司法能力。

结语

“在某些特定的条件下,并且只有在这些条件下,一群人会表现出一些新的特点,它非常不同于组成这一群体的个人所具有的特点。聚集成群的人,他们的感情和思想全部转到同一个方向,他们自觉的个性消失了,形成了一种集体心理。”*古斯塔夫·勒庞:《乌合之众》,冯克利译.中央编译出版社2005年版,第11-12页。舆论正是这样一种集体心理。而要破除此种舆论风险,于法院司法而言,在当前社会宏观环境无法扭转的情况下,更为重要的工作是做好自身工作,即通过自身坚忍且智性的司法行动来赢得社会公众的信任。

基金项目:安徽省哲学社会科学规划课题:“秩序再造:多元化纠纷解决机制内部结构关系研究”(项目编号:AHSKQ2014D10);淮北师范大学校级青年科研项目:“选择性司法研究”。

作者简介:刘澍,淮北师范大学副教授,法学博士,中央财经大学博士后科研流动站博士后;杨娟,淮北师范大学讲师,法学硕士。