土法制糖工艺的博物馆展示

刘爱虹

摘 要:糖是最常用的调味品之一,也是制作各类甜品时必备的材料。海南的蔗糖产业历史悠久但伴随着经济体制改革的深入推进,机器工业化生产逐渐取代了传统的手工生产,海南的土糖作坊逐步消亡,由大型加工厂所代替,传统的手工艺面临着缺失的危险。本文旨在介绍土法制糖的传统工艺和博物馆展出的可能。

关键词:土法制糖;工艺研究;博物馆陈列

中国是使用甘蔗来制作糖最早的国家,在西周《诗经·大雅》中有“周原膴膴,堇荼如饴”,可知最迟到西周时期,中国的先祖们已发明并了解“饴糖”了,而饴糖是世界上最早被制造出的糖,距今已有2000多年的历史。

随着历史的发展,人类的制糖业基本经历了早期发酵制饴糖、手工土榨制糖和机械化制糖等三个阶段,而在祖国的南海明珠——海南岛上的土法制糖作坊中,这一趋势还处在第二和第三阶段交接的时期。

海南的蔗糖产业历史悠久,历经多次起伏而艰难发展。早在东汉时期就出现了甘蔗种植与榨糖制酒作坊,可谓蔗糖原产地之一,至清代甘蔗种植和土法制糖便已遍及全岛。其生产的土糖了供给本岛居民食用外还销出岛外,成为重要的贸易商品。解放以来,海南制糖工业在国家和地方政府的支持下,不断发展壮大。

近现代以来,伴随着经济体制改革的深入推进,机器工业化生产逐渐取代了传统的手工生产,海南的土糖作坊逐步消亡,由大型加工厂所代替。例如原始的压榨甘蔗、提取蔗汁是靠畜力带动石辊来完成,而现在却由人工操作的机械所替代,究其原因是在于原始的制糖设备和工艺都相对落后,生产效率较低。所以工厂都逐步的采用了半机械化榨汁的辅助手段,大幅度提高了生产效率,与此同时传统的制糖技艺流程却逐渐的缺失。

海南省为了保护传统的土法制糖技艺,在2009年将其列入海口市第二批非物质文化遗产保护名录及海南省第三批保护名录。但在社会趋利性的大环境之下,这些很少被人关注,逐渐被人忘却,甚至是几近不复存在的历史文化遗产让我作为一名博物馆从业者,在研究海南岛上丰富多彩却逐渐被丢失的少数民族民俗的同时,也在思考将土法制糖的工艺流程在博物馆进行陈列展示,作为对这一传统技艺更良好的复原和保护。

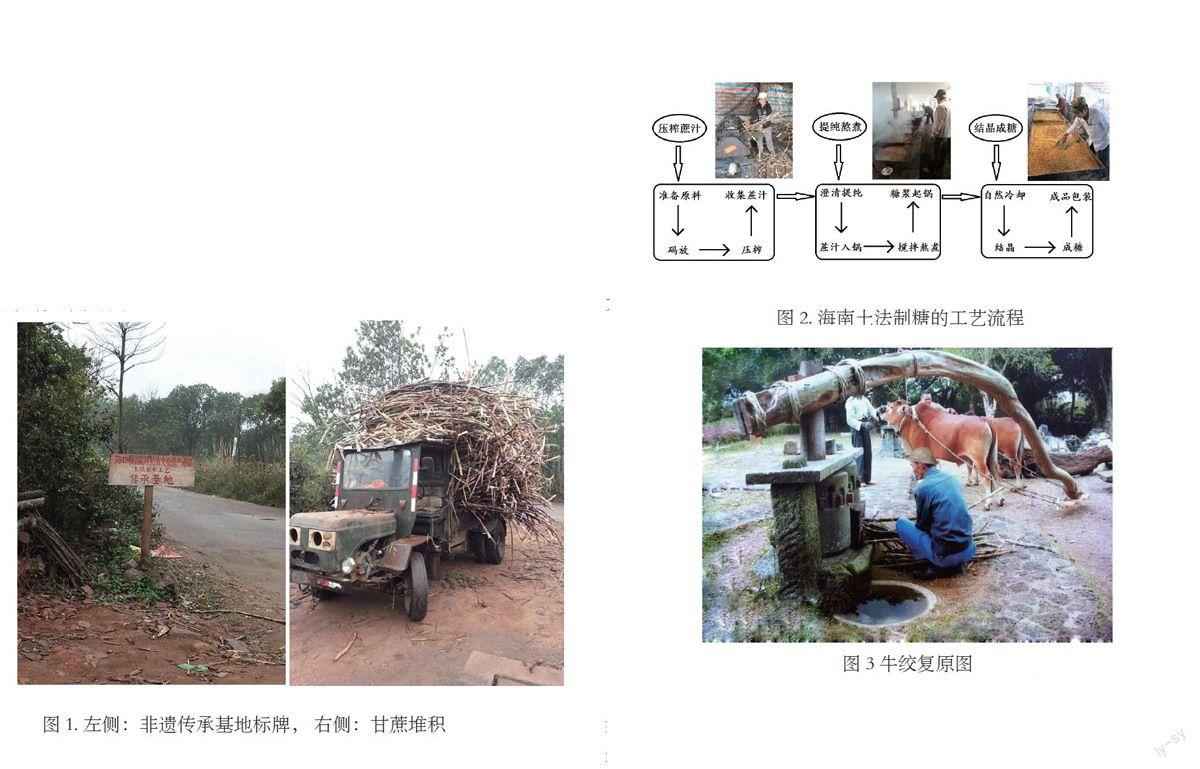

图1.左侧:非遗传承基地标牌, 右侧:甘蔗堆积

传统的土法制糖的流程可以归结为:“压榨蔗汁”、“提纯熬煮”和“结晶成糖”这三个部分。

图2.海南土法制糖的工艺流程

从甘蔗收割到榨汁、熬糖,整个过程基本上是一种家族集体劳动,收割的时候家人们一起下蔗田劳作:砍蔗,剥叶,修蔗,去尖子,除去甘蔗有害的部分,为榨糖备好料。在榨糖、制糖的时候,全家人也一起出动,你榨出蔗汁,我熬煮,他制备成糖。在制糖作坊里面各司其职,使得每道工序都井然有序的进行。

“压榨蔗汁”则可以细分为“准备原料”、“压榨取汁”和“收集蔗汁”。每一根甘蔗都要被“牛绞”,也就是原始的用牛拉转动石辊来压榨甘蔗的方法,现在已由人工操作的半机械化所替代。其原因在于原始的制糖设备和工艺都相对落后,生产效率较低。现在的土法制糖作坊改进了榨汁工具,采用了半机械化榨汁的辅助手段,大幅度提高了生产效率,但是传统的制糖技艺流程在很大程度上保留了下来,既有传承的一面,又有发扬的一面。原始的制糖工具几乎找不到了,或者说已经找不全了。 “牛绞”制糖这种原汁原味的传统技艺,早已淡出了人们的视线。

“牛绞”这种原始的用牛拉转动石辊来压榨甘蔗的方法,原理极为简单,即在两个大石辊中间塞入糖蔗条,驱赶牛拉动两个大石辊转动,挤压蔗条从而将蔗汁压榨出来。

图 3 牛绞复原图

“牛绞”蔗汁的石辊主要由四部分组成:最底端是辗盘(又称底盘)。由整块火山石料刻凿而成,以便于固定石辊下端的轴心位置,边缘有流口,用以盛接蔗汁。底盘上是石辊,石辊同样也是用整块的火山岩石打磨制成,是绞糖的主要部件,相当于现代糖厂的压榨辊。

石辊圆柱体形,上端有凹槽安装有木质齿牙,石辊上下两端各有木质轴心,两辊大小相等,糖蔗经过石辊辗压后榨出汁水。再上面就是顶板。顶板以一定距离比例开两口圆孔,套入石辊上端的轴心,且顶板的两端用两条石柱子套稳,以固定石辊。顶板上再接以犁状制动杆,由粗壮大树制成,头部一端衔紧一石辊的轴心,尾部弯垂,由牛牵着制动杆转动,带动石辊旋转,使石辊榨出蔗汁。

通过石辊的挤压把糖蔗汁液挤压出来,甘蔗一般要经过反复三次绞榨,才能把蔗汁全部绞出来,故有“一榨破蔗茎,二榨汁出半,三榨蔗茎干”的谚语。

榨出的蔗水会缓慢地流入一个三级澄清池,进行初步的澄清。滤池里,蔗水混着滤渣,穿过滤网,逐渐清澈,再流向两列并排的铁锅。两排铁锅的设计十分讲究:每排皆由大锅向小锅按顺序依次排列,这其中含有奥秘,离灶口越远,火力越弱,锅小些容易受热。蔗汁首先倒入离灶口最近的大锅中,开水翻腾,蒸汽缭绕,糖浆在该锅中被蒸煮沸腾,待大锅内蔗汁将近沸点时即捞出糖泡沫和浮渣,加入石灰澄清。

图4 熬糖灶台示意图

而后的提纯熬煮土糖技术更是十分的考验人,已经跟随当地村民家祖祖辈辈好几代,往往是从辈传到儿孙辈代代相续。老人往往具有相当丰富的经验,对工艺制造过程中可能出现的问题,如火候的掌握。成品糖的品质等等,甚至肉眼就能鉴别。而身强体健的儿孙辈们在家中老人的指点下也能较快的掌握这门手艺,所以老少在体力、经验上都能相互补充,工艺的传承才得以延续。

其实说起来很简单,就是把甘蔗汁倒到锅里,制糖师傅会按照情形像糖浆内加入石灰以熬炼浓稠糖浆,再把糖浆舀出盛到桌子上的模具内冷却,一块块板砖形的红糖就成型了。但其中火候、搅拌、加灰、冷却的任何一个步骤没做到位,就可能会失败!特别是火候,刚开始得用大火,开锅时,用中火,不断用木铲搅拌,快起锅时,就得用小火甚至退火,否则糖会烧焦。而如何判断糖是不是可以起锅了?当地的村民告诉我:看着粘稠度差不多了,捞一小块放嘴巴含住,不会融化就代表可以起锅了。

而“结晶成糖”这个步骤也很有讲究:将过滤后的甘蔗汁加热煮沸,加热原料一般用甘蔗渣和木材,煮沸过程中,师傅不停地搅拌,去掉泡沫及杂质,使水分不断蒸发,待糖蔗汁由糖水熬成糖浆就可以起糖,在熬糖的过程中,要加一些石灰,加石灰的量全凭师傅的感觉,在整个过程还要注意时间、火候、色泽、黏度等诸多因素,起糖早,火候轻,难以凝固,反之,糖则会有苦味,这时还要区分成糖的质量,糖分低的成糖,会用来制作糖粉:打一瓢瓢的糖浆倒在一张桌子上,糖浆不断地冷却,糖浆成糖团状,用平滑的厚木板不停地压碎糖团成粉末状即红糖粉;而糖分高的成糖,则会被用来制作成糖条。在一张桌面上,用不同的制糖工具间隔成网格条状,打一瓢瓢粘稠的糖浆倒在条状网格里面,冷却后卸掉条状网格工具,即成一条条的糖条。但即使是现在,有经验的蔗农告诉我们,一般10斤甘蔗仍只能得到一斤左右成糖。

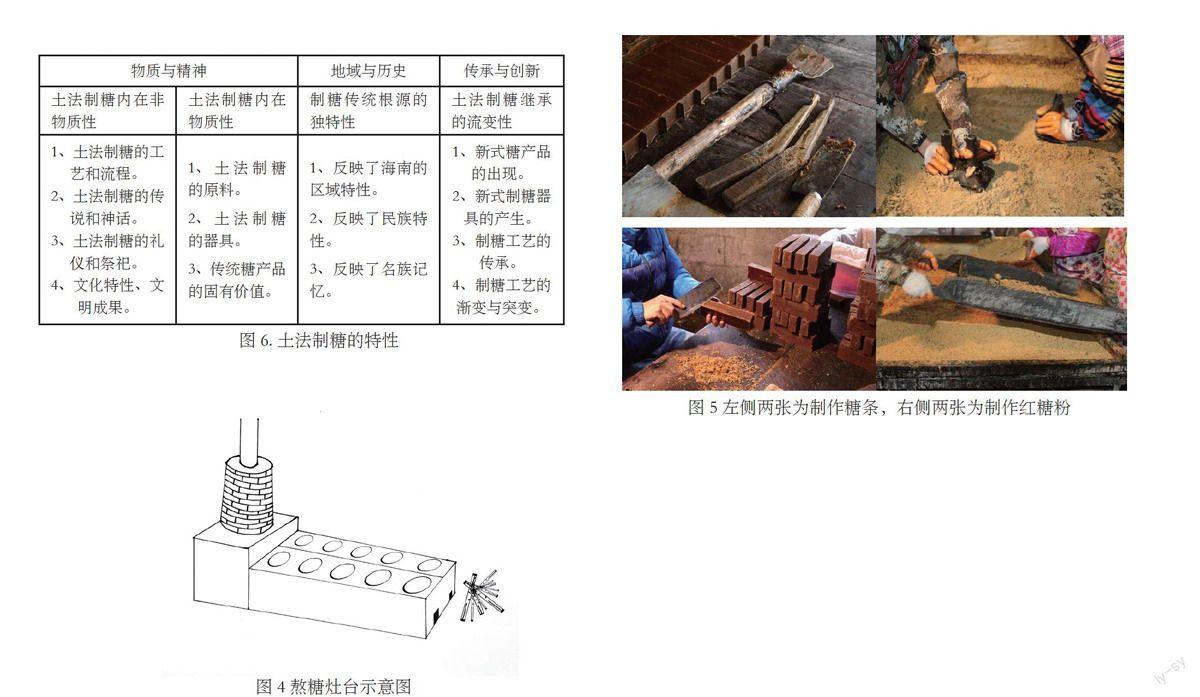

图5 左侧两张为制作糖条,右侧两张为制作红糖粉

而以上讲到的三级澄清池、并排铁锅的设计、土砌的直风灶、手工熬糖的工序等,这些都与我在《天工开物》‘甘嗜一章中查到的三星灶熬糖一样,简朴、直接,却最是天然!

由于原生态的土法制糖是农耕文明时代的产物,很难在当今社会存活下来,我们要将其延续下去就必然要进行改良,即在基本不改变制糖工艺流程的基础之上,采用先进的设备和管理方法,加强其文化性和功能性的结合。

我用一张图表来总结海南土法制糖工艺的特性与展示内容:

物质与精神 地域与历史 传承与创新

土法制糖内在非物质性 土法制糖内在物质性 制糖传统根源的独特性 土法制糖继承的流变性

1、土法制糖的工艺和流程。

2、土法制糖的传说和神话。

3、土法制糖的礼仪和祭祀。

4、文化特性、文明成果。 1、土法制糖的原料。

2、土法制糖的器具。

3、传统糖产品的固有价值。 1、反映了海南的区域特性。

2、反映了民族特性。

3、反映了名族记忆。 1、新式糖产品的出现。

2、新式制糖器具的产生。

3、制糖工艺的传承。

4、制糖工艺的渐变与突变。

图6.土法制糖的特性

从上表中可以看出,展陈设计可以从什么是糖,糖的历史,如何制糖入手,将其与传统的土法制糖的思路串联起来,从海南特色的地域因素(包括气候、风格、材料等方面),制作流水线的设计,功能布局,空间尺度和热工技术等几个方面展开博物馆的室内陈设展览,尽可能的从展品本身出发,为了更好的展示传统文化及其价值来组成内容,使博物馆的陈列成为非物质文化的物质承载媒介。

传统的土法制糖作为经济层面的价值很大程度上已经被机械制糖所取代,我们现在所要做的就是如何将他的文化价值更好地保留和传承下去,将制糖的工艺流程在博物馆展出只是一个容器和窗口,更重要的是我们珍惜前任创造的非物质文化遗产的责任感。

参考文献:

[1]王士泉,马艾鸿.南海植物[M].桂林:广西师范大学出版社,2011.12(1).

[2]黄维春.土法制糖,那些纯手工的行当[N].今日浦江报,2012.