围桌而坐的课堂就是课改了?

丁学东

基础教育课程改革实施以来,课堂上“围桌式(圆桌式)”坐法在国内悄然兴起,传统的“秧田式”坐法受到广泛质疑。调查得知,这种课堂形态变化的理由有三:一是形式上先课改,二是这样更利于进行课改倡导的合作性学习,三是学习欧美。

三个理由融合在一起,可表述为:课改强调合作性学习,围坐的形式最利于合作,这方面欧美已经给我们提供了成功的范例。这个论断成立吗?

落实“自主、合作、探究”的学习方式是新课改的根本任务,这点是毋庸置疑的。抛开“自主”“探究”不谈,“合作”的提出有怎样的背景呢?课程目标制定之初,专家组广泛征求社会各界意见,征询的对象有教育家,有学者,有官员,有企业高管,这些人一致认为我们中国人缺少合作精神,应该将“合作”写入课程,于是“合作”正式进入课程目标。这里值得注意的是:“合作”是新课程的人才培养目标,是结果,不是手段。换句话说,“合作”不是或至少不全是学习者的学习途径。因此,我们把“合作”当成学生学习的主要方式是偏颇的。从这个意义上看,将围桌式坐法当成课堂的主要形式是有待商榷的。

学习的本质是什么?孔子说:温故而知新。蔡元培说:学习是要引起学生的读书兴趣,做教员的不可一句一句或一字一字的都讲给学生听,最好使学生自己去研究。郭沫若说:学习是培养学生自己学习,自己研究,用自己的头脑来想,用自己的眼睛看,用自己的手来做这种精神。肖川说:教学是帮助每一个学生进行有效的学习,使之按自己的性向得到尽可能充分的发展。周国平说:一切教育归根结底是自我的教育,一切学习归根结底是自我的学习。不用再举例证明了,很显然:学习是学习者个体的事,学习的主要形式是自主学习。由此可见,合作性学习只能是课堂学习的辅助。同学们围在一起的学习场景在课堂上应该是偶尔出现的。

认知心理学中有一个概念叫元认知,元认知又称反省认知、监控认知、超认知、反审认知等,是指人对自己的认知过程的认知。学习者可以通过元认知来了解、检验、评估和调整自己的认知活动。通俗地讲,元认知就是学习者对认知活动的自我意识和自我调节。美国心理学家研究发现,学生的元认知在小学三年级才萌芽,到初中二年级才开始建立。不遵从教育规律和人的成长规律,把没有自我意识和自我调控能力的几个学生强行组织到一起,其结果一种是被“管死”,一种是“闹欢”。法国教育家卢梭也说,12岁前,是人的理性休眠期。这个阶段的学生是完全感性的,易失控的。过早地长时间围桌而坐对于学生良好学习习惯的养成和优秀学习品质的建立负面影响极大。

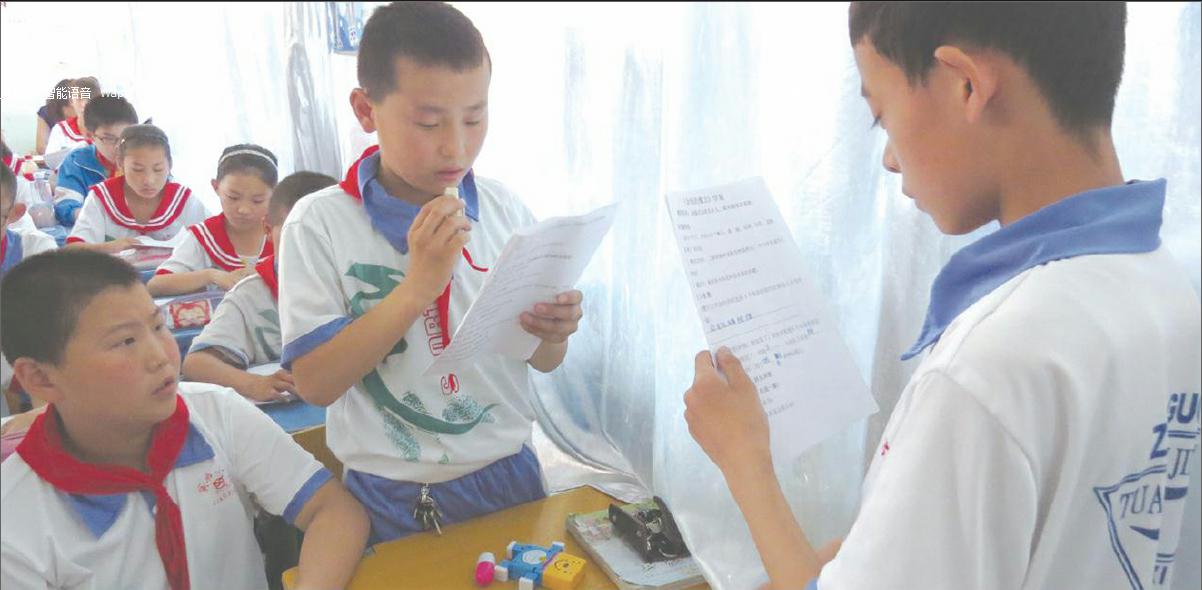

欧美国家的一些课堂,采用的是圆桌式(围桌式)坐法,原因在于他们的课堂班额小、活动多、学生行为自由、教学随意性强,有的课上除教师外,还有助教,能参与组织教学。这些条件我们都不具备,盲目效仿自然会导致食洋不化,水土不服。现在很多课堂上,因为小组围坐,学生不得不斜着身子歪着脑袋听讲台上老师讲课,这既像东施效颦,又像邯郸学步,让人同情,让人气愤,更让人担忧。

那么,是不是应该让围桌式坐法淡出课改的课堂呢?当然不能。

合作学习利于学生合作精神的培养,合作精神是课改的目标,也是教育的目标。

美国教育家施莱文曾对52个关于学习的结果作了研究分析,发现其中33项结果表明合作学习能提高学习效果,16项表明合作学习与接受式学习效果没有差异,只有3项结果表明合作学习不如接受式学习。

《学记》中说:独学而无友,则孤陋而寡闻。

很明白了:合作不是学习的主要方式,作为合作学习主要形式的围桌式坐法不应该成为课堂学习的常态(以自主学习为特点的传统秧田式坐法还应是新课堂的常态);合作学习在学习中有不可替代的作用,围桌式坐法万不可抹杀。看来:围桌而坐的课堂不一定是课改的课堂,但课改的课堂应该时常有围桌学习的教学环节。endprint