原发性腹膜后平滑肌肉瘤的CT表现及病理特点分析

李蕊 高剑波 梁盼

(郑州大学第一附属医院 放射科 河南 郑州 450052)

原发性腹膜后平滑肌肉瘤的CT表现及病理特点分析

李蕊高剑波梁盼

(郑州大学第一附属医院 放射科河南 郑州450052)

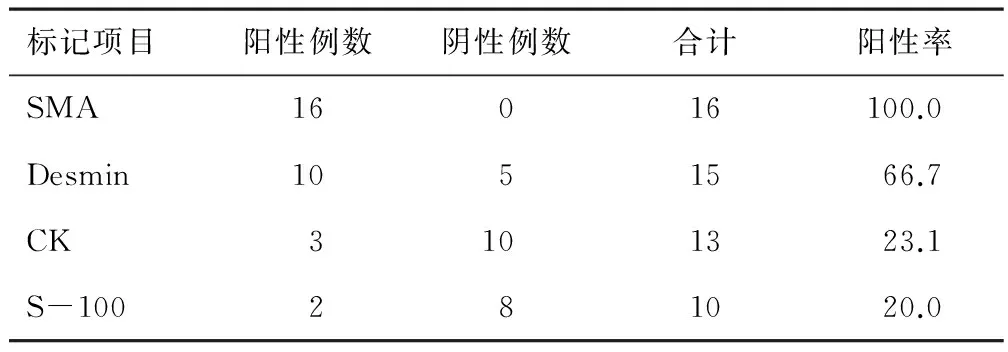

【摘要】目的探讨原发性腹膜后平滑肌肉瘤的CT表现及临床病理特征,提高诊断水平。方法回顾性分析19例经病理证实的原发性腹膜后平滑肌肉瘤患者的资料,总结该病的CT表现及临床病理特征。结果19例患者年龄30~64岁,女13例,男6例。19例均为单发腹膜后肿块,11例边界不清,15例伴多发囊变坏死。瘤体较大,最大径4.4~15.3 cm。8例侵犯临近大血管,其中7例侵犯下腔静脉,1例侵犯左侧髂外静脉。3例发生肺、腹膜后及膈下多发浸润转移。CT增强扫描7例动脉期为中度不均匀强化,12例轻度不均匀强化,19例静脉期均持续性轻度强化。免疫组化:平滑肌肌动蛋白(SMA)阳性率最高(16/16),结蛋白(Desmin)、角蛋白(CK)、钙结合蛋白(S-100)阳性表达结果分别为10/15、3/13、2/10。结论原发性腹膜后平滑肌肉瘤以女性多见,瘤体较大且多伴局灶性囊变坏死,CT增强扫描实质成分呈轻中度渐进性强化,有血管受侵倾向,免疫组化示SMA阳性率最高,CT表现及临床病理具有一定的特征性,有助于明确疾病的诊断。

【关键词】原发性腹膜后平滑肌肉瘤;CT;病理特征

原发性平滑肌肉瘤是起源于平滑肌细胞的间质性恶性肿瘤,多发生于胃肠道及子宫,偶可见于腹膜后、膀胱、输尿管等部位[1]。原发性腹膜后平滑肌肉瘤(primary retroperitoneal leiomyosarcoma,PRLS)位于腹膜后潜在腔隙,呈侵袭性生长,临床症状无特异性,多因上腹部不适体检发现腹部包块。手术切除是该病主要的治疗方法,放疗和化疗的治疗价值仍在探索中[2-3]。CT检查可以明确肿瘤的位置、肿瘤与周围器官的关系以及有无远处转移,对于治疗方案的选择和改善患者预后意义重大。目前国内外有关该病的影像学论著较少,临床及影像对其认识不足。笔者回顾性分析经病理证实的19例PRLS的临床资料,结合文献资料分析其CT表现及临床病理特征,旨在提高对PRLS的认识。

1资料与方法

1.1临床资料2009年10月至2015年9月郑州大学第一附属医院共收治PRLS患者23例,所有患者均经穿刺或手术病理证实。在除外未经CT双期增强检查及扫描图像质量欠佳患者(4例)后,共19例PRLS患者纳入本此研究中,其中女13例,男6例,年龄30~64岁,平均48岁。临床表现:体检发现无明显症状的腹部巨大肿块(16例),左下腹疼痛伴左下肢酸痛无力(1例),腹膜后肿物切除后复发(2例)。

1.2扫描方法及图像分析本组病例采用Philips Briliance16排CT及GE Discovery 750 HD CT扫描机检查。前者扫描参数为管电压120 kV,管电流350 mA;后者扫描参数为管电压120 kV,采用自动毫安。两者扫描层厚均为5 mm,重建厚度、重建间隔均为3 mm。先行全腹部常规平扫,增强扫描时使用高压注射器经肘静脉团注非离子型造影剂碘海醇(350 mg I/L),对比剂量为1.5 ml/kg,注射流率为 3.0~4.0 ml/s,分别于注射开始后30 s(动脉期)、60~70 s(静脉期)进行扫描。

1.3图像分析结合临床资料,由2名高年资腹部影像诊断医师分析CT征象,包括病变形态、密度、边界、肿块的最大径及增强前后CT值、强化特征、周围侵犯及转移等,意见不一致时协商决定。

1.4病理及免疫组化方法标本均经10%甲醛固定,石蜡包埋制片,行常规HE染色,进行免疫组化分析的有16例,免疫组化应用SP法,选用的抗体指标有平滑肌肌动蛋白(SMA)、结蛋白(Desmin)、角蛋白(CK)、钙结合蛋白(S-100)等。所有患者的病理标本切片均经本院同一病理医师复阅无误。

2结果

2.1CT表现

2.1.1病变部位19例肿块均为单发,位于左侧上中腹膜后间隙10例,位于右侧上中腹膜后间隙8例,位于左下腹膜后间隙至盆底1例。

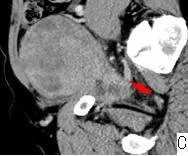

2.1.2形态及边界17例形态不规整,呈分叶状,2例呈类圆形,肿块最大径范围4.4~15.3 cm。8例边界清晰,11例边界不清,7例侵犯下腔静脉(图1A,1B),1例侵犯左侧髂外静脉(图1C)。

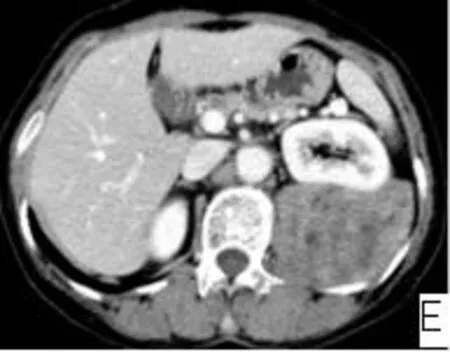

2.1.3肿块密度4例密度较均匀,15例密度不均,内可见多发囊变坏死区(图1C,1D,1E)。

2.1.4强化方式平扫肿瘤实性成分CT值平均为40 HU,7例动脉期CT值平均为79 HU,呈中度强化,瘤体较大时可见线状滋养血管影(图1D),静脉期CT值平均为93 HU,呈轻度渐进性强化;12例动脉期CT值平均为53 HU,呈轻度强化,静脉期CT值平均为 64 HU,呈轻度渐进性强化。增强扫描19例均呈不均匀渐进性强化,且越靠近肿瘤周边区域其强化程度越高。

2.1.5远处转移3例发生肺、腹膜后及膈下多发浸润转移。2例可见腹膜后肿大淋巴结转移(图1F)。

A:右肾前间隙PRLS,增强示动脉期肿瘤中度不均匀强化;B:右肾前间隙PRLS,增强示静脉期持续性轻度强化,侵犯下腔静脉(箭头);C:左下腹膜后间隙至盆底PRLS,增强示肿瘤侵犯左侧髂外静脉(箭头);D:左下腹膜后间隙至盆底PRLS,较大瘤体内见线状滋养血管影(箭头);E:左侧肾后间隙PRLS,左肾受压向前上方移位;F:左侧肾后间隙PRLS,腹膜后肿大淋巴结转移(箭头)。

图1原发性腹膜后平滑肌肉瘤患者的CT图像

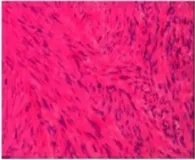

2.2病理及免疫组化分析6例为穿刺病理,13例为手术病理。19例镜下组织病理学共同特点为:肿瘤细胞多呈梭形,核居中,核大且染色深,多呈交织条束状排列,部分区域瘤细胞排列杂乱伴坏死(图2)。免疫组化分析结果见表1,其中SMA阳性率最高。

图2 原发性腹膜后平滑肌肉瘤病理切片(HE×100)

标记项目阳性例数阴性例数合计阳性率SMA16016100.0Desmin1051566.7CK3101323.1S-100281020.0

3讨论

PRLS发病率占腹膜后软组织肉瘤的第2位[4],肿瘤起源于腹膜后的平滑肌组织,包括血管平滑肌、腹膜后潜在间隙平滑肌、胚胎残余平滑肌等[5]。PRLS多见于40~70岁的中老年人,文献报道女性多于男性[6]。本研究病例平均年龄48岁,13例女性,6例男性;多为单侧发病,双侧少见;均为单侧发病,11例左侧,8例右侧;起病隐匿,临床症状无特异性,多为腹膜后无痛性巨大肿块。16例为体检发现腹膜后占位,1例因肿瘤侵犯左侧髂外静脉出现左下腹疼痛伴左下肢酸痛无力,2例为腹膜后肿物切除后复发。

PRLS由于位置较深,在出现临床症状及明确诊断前体积往往可以生长到很大,本组病灶直径平均8.7 cm,肿瘤体积越大,患者术后生存期往往越短,这可能与肿瘤体积较大广泛压迫和浸润周围组织结构,术中不易完全切除有关。CT平扫实质成分表现为等或稍低密度肿块,囊变坏死常见,钙化并非其特征性表现,但也有文献报道[7]。15例内可见囊变坏死区,19例均未见出血及钙化。平滑肌肉瘤因肿瘤含丰富的纤维组织,CT增强扫描实质成分有延迟强化的特点[8]。7例动脉期为中度不均匀强化,12例轻度不均匀强化,19例静脉期均持续性轻度强化,越靠近肿瘤的周边区域强化程度越高。这一现象提示与肿瘤中央区域相比,肿瘤周边部分可能具有更高的微血管密度和细胞密度,肿瘤生长活跃并容易突破包膜侵犯周围组织或发生转移。有文献报道肿瘤常与下腔静脉、主动脉分界不清[9]。7例累及下腔静脉,1例累及左侧髂外静脉,这与肿瘤浸润性生长且生物学行为高度恶性有关。PRLS恶性程度较高,术后易复发且易发生转移,预后较差[10]。2例术后原位复发,3例伴发肺、膈下、腹膜后多发转移,2例伴发腹膜后肿大淋巴结转移。免疫组化结果显示SMA在该病的阳性率最高。

PRLS需要与腹膜后其他间叶源性肿瘤进行鉴别:①脂肪肉瘤:最常见的腹膜后原发肿瘤之一,以脂肪密度为主的肿块与该病相对容易鉴别,而与以软组织密度为主的脂肪肉瘤则较难鉴别[11],需借助病理结果。②淋巴瘤:常发生在腹膜后大血管旁或间隙,团块状分布,密度较均匀,增强扫描呈轻中度均匀强化,虽包绕大血管但管腔无明显受压,“主动脉漂浮征”是其特征性表现[12]。③恶性神经鞘瘤:呈类圆形或不规则形,肿瘤境界多不清楚,边缘可见“晕样”改变及短毛刺征,平扫可见细胞密集区(Antoni A区)及细胞稀疏区(Antoni B区),两者密度差异明显,增强扫描实性成分呈斑块状、网格状、岛屿状强化[13]。④恶性纤维组织细胞瘤:CT常表现为界限不清的软组织肿块,密度类似于或稍低于肌肉密度,瘤内常见坏死,而钙化是此类肿瘤的特征性CT表现,可呈团块状或结节状,既可位于肿瘤中央,也可位于外周[14]。⑤横纹肌肉瘤、神经母细胞瘤、PNET因其发病年龄较小,易与平滑肌肉瘤相鉴别。

PRLS少见,临床及影像对其认识不足,术前容易误诊,当发现腹膜后较大不均匀密度肿块,边界不清,囊变坏死成分较多,增强实性成分轻中度渐进性强化,伴有临近大血管受侵,免疫组化结果显示SMA阳性表达,应首先考虑到该病的可能。CT能对其进行准确定位,有助于科学评价肿瘤的特征、范围以及肿瘤与周围组织的关系,结合其临床及病理特征,可以提高该病的诊断率。

参考文献

[1]何莉,孟详喻,李凯莉,等.平滑肌肉瘤的最新研究进展[J].中华临床医师杂志(电子版),2013,7(24):11680-11684.

[2]Toulmonde M,Bonvalot S,Meeus P,et al.Retroperitoneal sarcomas:patterns of care at diagnosis,prognostic factors and focus on main histological subtypes:a multicenter analysis of the French Sarcoma Group[J].Ann Oncol,2014,25(3):735-742.

[3]赵旭东,李沛雨,黄晓辉,等.原发性腹膜后平滑肌肉瘤术后生存期的相关性分析[J].中华外科杂志,2013,5(10):891-894.

[4]Italiano A,Lagarde P,Bmlard C,et al.Genetic profiling identifies two classes of soft-tissue leiomyosarcomas with distinct clinical characteristics[J].Clin Cancer Res,2013,19(5):1190-1196.

[5]周建军,王若冰,曾蒙苏,等.腹膜后平滑肌肉瘤的CT和MR动态增强诊断[J].实用放射学杂志,2009,25(2):204-206.

[6]Mankin H J,Casas Ganem J,Kim J I,et al.Leiomyosarcoma of somatic soft tissues[J].Clin Orthop Relat Res,2004,(421):225-231.

[7]O’Sullivan P J,Harris A C,Munk P L.Radiological imaging features of non-uterine leiomyo sarcoma[J]. Br J Radiol,2008,81(961):73-81.

[8]陈曌,许乙凯,郭友.腹部平滑肌肉瘤CT诊断及鉴别诊断[J].实用放射学杂志,2007,23(8):1060-1061.

[9]Cantwell C P,Stack J.Abdominal aortic invasion by leiomyosarcoma[J]. Abdom Imaging 2006,31(1):120-122.

[10]Gronchi A,Pollock R.Surgery in retroperitoneal soft tissue sarcoma:a call for a consensus between Europe and North America[J].Ann Surg Oncol,2011,18(8):2107-2110.

[11]张帆,张雪林,梁洁,等.腹膜后原发性脂肪肉瘤的CT表现与病理学对照[J].实用放射学杂志,2007,23(3):351-354.

[12]刘红生,王改莲,董季平,等.成人原发性腹膜后肿瘤的多层螺旋CT表现[J].实用放射学杂志,2012,28(7):1059-1062.

[13]周建军,曾蒙苏,严福华,等.腹膜后神经源性肿瘤的分类以及CT诊断和鉴别诊断[J].放射学实践,2010,25(10):1135-1139.

[14]李仰康,周修国,蔡爱群,等.腹膜后软组织肉瘤的CT诊断[J].临床放射学杂志,2010,29(10):1349-1351.

通讯作者:高剑波,E-mail:cjr.gaojianbo@vip.163.com。

【中图分类号】R 739.9

doi:10.3969/j.issn.1004-437X.2016.05.020

(收稿日期:2016-01-04)