城市廉洁文化建设有效性评估:基于诚信领导的探索

李 想赵轶然周海明刘子旻时 勘,2⋆

(1.中国人民大学 心理学系,北京 100872;2.中国科学院大学 经济与管理学院,北京 100190)

城市廉洁文化建设有效性评估:基于诚信领导的探索

李 想1赵轶然1周海明1刘子旻1时 勘1,2⋆

(1.中国人民大学 心理学系,北京 100872;2.中国科学院大学 经济与管理学院,北京 100190)

摘 要:从廉政文化到廉洁文化,我国城市廉洁文化建设的评估内容、方式发生了一系列的变化,以预防为主的廉洁文化评估的重要性日益彰显。如何克服参评人员的社会称许性以保证评估工作的切实有效,历来是世界各国共同面对的难题之一。为解决这一问题,本研究首先开展了纪检干部廉洁胜任行为模型的探索,并获得了廉洁文化建设的评估指标体系要素,在此基础上,编制完成了基于行为等级锚定和问卷调研相结合的廉洁文化评估系统。⋆⋆通过配对取样,对重庆市渝中区党政机关和11个下属街道办事处1 579名有效被试(含纪检干部、街道办事处干部以及社区民众)进行了廉洁文化建设成效的评估。评估结果验证了廉洁文化建设过程中诚信领导与组织公民行为之间的有调节的中介模型,在廉洁文化建设过程中,诚信领导的作用至关重要,道德文化对于激发组织公民行为的作用也不容忽视,这为后期公务人员培训体系的构建提供了理论与方法的支持。

关键词:廉洁文化建设;有效性评估;配对取样;行为等级锚定;诚信领导。

一、引言

腐败是发达国家和发展中国家共同面临、且亟待解决的社会顽疾之一。[1]在行政管理领域,腐败被定义为公职人员为获取政治、经济利益而滥用公共权力的行为。在我国社会经济转型的关键时期,公务员队伍中腐败现象的频发会导致国家财政资源浪费、激化社会矛盾,最终阻碍社会转型的进程。党的十八大以来,反腐倡廉在党的建设和政府管理中的地位日益提升。[2]通过打击和惩治已发生的腐败行为,我国制度反腐的成效得到了充分彰显。然而,想要建立“不敢腐、不能

⋆⋆ 感谢重庆市渝中区纪委、渝中区下属11个街道办事处的街道干部、社区居民对于本次调查的大力支持!腐、不想腐”的长效机制,其关键还在于源头防腐,即开展全民参与的廉洁文化建设。与廉政管理相比,廉洁文化建设更强调预防体系的建设,并体现了全民参与、道德文明、他律与自律相结合的建设方式。[3]由于腐败问题的内在隐蔽性和廉洁价值观的主观感受性,现有的定性研究或廉政评估方法已无法满足反腐倡廉的工作需求。基于此,由国家社会科学基金重大项目“中华民族伟大复兴的社会心理促进机制研究”(项目编号:13&ZD155)的首席专家时勘教授领衔,与重庆市渝中区纪委合作,将“城市廉洁文化建设模式研究”纳入子课题,共同探讨我国城市廉洁文化建设的内涵、结构和评估模式,以探索和解决廉洁文化建设评估的有效性问题。

二、廉政评估的现状分析

(一)国外腐败评估现状

腐败是现代发达国家和发展中国家共同面临、亟待解决的社会顽疾之一,它与贫穷比率上升、经济增长缓慢、不公平现象频发,以及各类犯罪问题紧密相关。[4]为了克服现行的定性评估方法片面性[5],研究者们致力于通过细化的廉政建设诸多因素来构建一个评估系统。目前,国内外廉政评估最有代表性的评价指数大致包括了7个方面:(1)清廉指数,即基于问卷调查对于各国清廉水平的评估。(2)行贿指数,即对大型企业、商会和法律事务所的高级主管行贿行为等采用的指数,其在一定程度上是对清廉指数的补充。(3)腐败控制指数,指世界银行发布的调查指数,涉及了与腐败治理水平相关的六个方面。[6](4)颜色灯指数,即通过相关数据的计算,将世界各国划分为三类国家:绿灯国家为基本上廉洁的国家;黄灯国家属于腐败需要控制的国家;红灯国家为腐败非常严重的国家。(5)涉及竞争力的腐败指数,即《世界竞争力年鉴》采用的腐败指数,相关指标涉及了与国际竞争力有关的8大要素、46个领域、259个指标及29项评价原则[1],指标得分从1-10进行排序;(6)BI指数,BI指数直接或间接地反映了被评价国的政治稳定程度和经济发展环境优劣;(7)阴暗指数,即普华永道发布的“阴暗指数”,主要测试国家政策的透明度和政策执行的持续性。

(二)国内廉政评估概况

我国的廉政测评系统有代表性的包括中央纪委、监察部和国家统计局采用的腐败指数系统,依照严格的计分标准进行综合分析,在此基础上形成总体的评价报告。道德是其中一个重要的指数系统,具体指数系统包括腐败的感受指数、反腐败成效指数和反腐败信心指数;各省市政府也结合自身情况设立了相关的考核评估体系,如天津市纪委与天津市社科院联合提出的“廉政建设社会评价系统”,北京市东城区委托北京大学政府管理学院构建了“党风廉政政策综合测评指标体系”[7],此外,河南省委,省政府在省厅级领导班子党风廉政建设责任制考核中使用了社会廉政评价指标体系,将评价主体分为普通民众(含市民、农民)、企业经营者、纪检干部和知识分子4个方面,并设计了4套问卷来分别进行测评和反馈。以上情况表明,国内廉政建设评估的关注点主要为政府和纪检部门的评价工作所用,并以此作为公务人员行为准则的制定依据。在此基础上,开展针对性的奖惩工作。

上述评价方法已被事实证明能够部分有效地遏制腐败的蔓延,但仍存一些局限,比如忽视了腐败行为滋生的心理行为因素;评估指标内涵过于抽象,指标量化困难,评估主体单一,难以避免“社会称许性”和“同源偏差”等。

三、廉洁文化的研究概况

(一)廉洁文化的概念及其建设功能

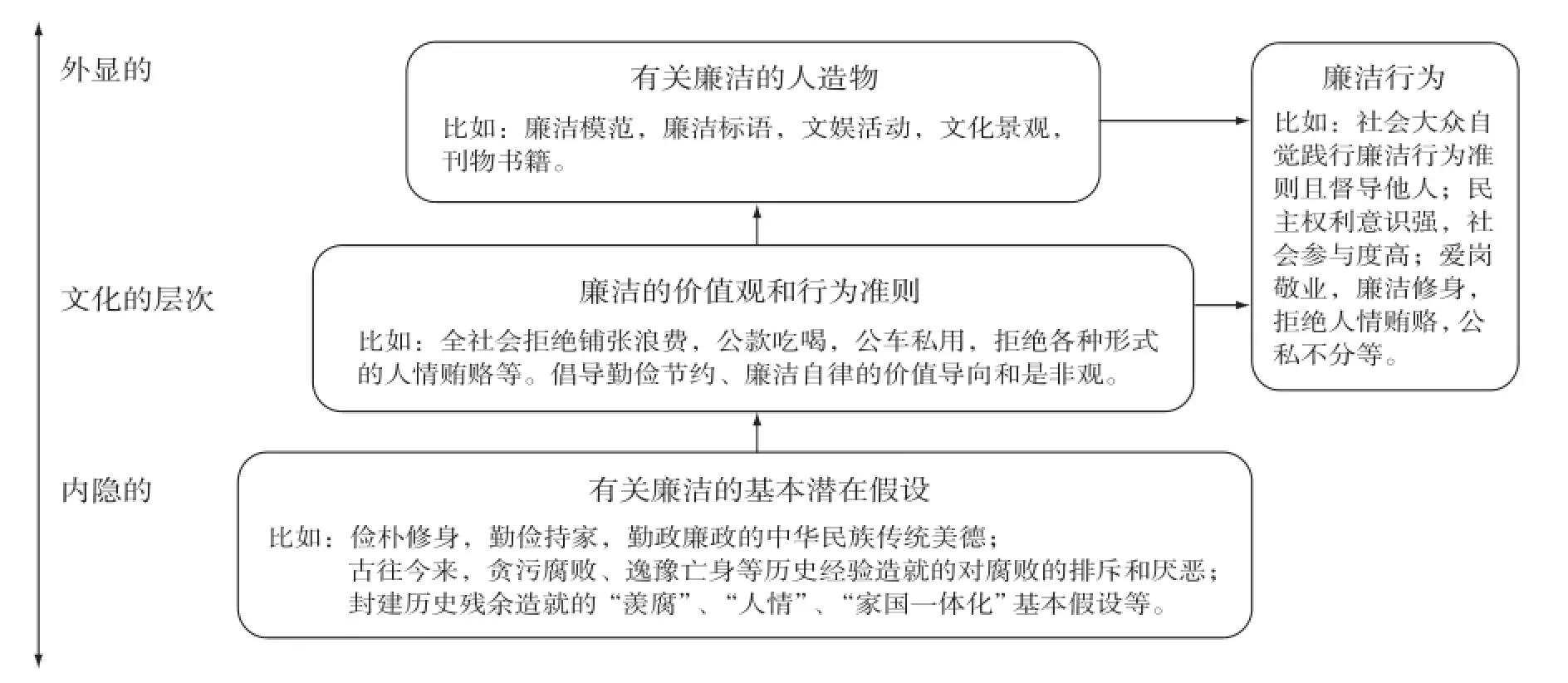

Schein[8]认为,组织文化是在长期的生存和发展中所形成的为组织所特有的、且为组织多数成员共同遵循的最高目标价值标准、基本信念和行为规范等的总和,其对组织成员起着导向、约束和凝聚的功能。廉洁文化强调了廉洁相关的价值标准、信念及行为规范,并将行为主体从各级党政机关的公职人员,拓展到社会大众,因此,廉洁文化是泛化了的组织文化。基于不同理论模型,研究者们探讨了组织文化的多层次结构。比如,Edgar等人[9]将组织文化划分为外显文化和内隐文化,以说明组织文化的物质内容与认知内容的融合。Schein[8]认为,组织文化可以分为由内到外的三个层次,即组织信奉的价值观、行为准则和外在体现。国内学者樊耘[10]为组织文化各层次匹配了组织中相应的人格化代表,将组织文化划分为理念文化、制度文化、个性文化、背景文化四个层次。考虑到廉洁文化内容及主体的特殊性和广泛性,本研究拟采用Schein[8]的组织—文化结构模型,将廉洁文化定义为一个由廉洁相关的价值观、行为准则和外在体现的三层次构念,廉洁文化的影响可以反映出三个层次的建设功能:(1)内隐引导功能:促进价值观及道德观的内化以发挥引导作用;(2)行为约束功能:设定廉洁行为规范以实现行为约束功能;(3)外显影响功能:塑造廉洁文化的外显环境和社会氛围,提升成员的认同感。

图1 廉洁文化的层次结构和功能图

(二)廉洁文化建设的心理影响因素探索

1.腐败成因的探索

Ashforth[11]等人认为,预防腐败比治理腐败更为重要。探索腐败成因的目的即从根源上摧毁腐败滋生的温床,为廉洁意识的着床扫清障碍。目前,有关腐败成因的研究仍存在无法落地的问题。廉洁文化建设研究的重要任务,就是将理论研究与纪检实践相结合,以提高廉洁文化建设的有效性。

2.正性校标的探索

腐败行为是多重因素交互作用的结果,这既包括人格、道德意识、态度、认知加工过程等个体方面的因素,也包括制度、领导行为、社会文化、社会氛围等环境方面的因素。[12]政府和纪检部门在教育感化社会大众的过程中不能总是采取反向强化策略,需要强调更多的正面引导,与此相关的心理因素,如组织认同感、组织公民行为、道德领导等正性效价的探索,是改进廉洁文化推进的关键的心理因素。

3.组织文化的影响机制

廉洁文化建设是一个组织行为塑造问题,主要涉及诚信领导、道德文化等价值取向和行为自律等心理因素问题,因此,需要探索组织文化如何启动成员对于廉洁、诚信等道德品质的认同,从而使践行廉洁、抵御腐败成为一种自觉且主动的内驱行为。

4.文化内化的重塑机制

廉洁文化的内化离不开教育和引导,根据Han[13]等人提出的文化—行为—大脑环形模型(CBB Loop Model),文化内化是一个认知转变和行为重塑的渐进过程,它包含了文化对大脑的塑造、大脑对行为的指导、以及行为对大脑和文化的关系再构。因此,有必要探讨个体的认知图式改变、行为模式塑造、价值态度转变和道德认知发展等方面的有效促进机制。

5.诚信领导的核心作用

Bass[14]认为,组织的成败在45%~65%的程度上取决于管理者。Kouzes和Posner[15]指出,对于高效领导力来说,最重要的一项胜任特征即正直、诚信地对待下属,根据Walumbwa[16]的定义,诚信领导指正直、自信,能以高水平的内在道德标准进行自我约束的领导者行为,可以在与下属的互动中建立相互信赖的关系。因此,诚信领导及其作用机制应该是廉洁文化建设的核心影响因素。

6.组织公民行为的效能验证

Ilies[17]认为,诚信领导能够有效预测下属的态度、行为以及工作产出,其中,组织公民行为(OCB)作为下属能做出积极贡献的角色外行为,能在较低的成本下提高组织绩效和效能。虽然有少量研究对诚信领导与组织公民行为的关系进行了探索,但有关廉洁文化建设中两者的关系的探索尚未进行,这恰好是检验廉洁文化建设的成效的关键所在。

(三)评估方法的现状分析

1.评估方法存在的问题

前已述及,廉政管理评估指标存在一定的局限性,如果简单推广于廉洁文化建设的评估之中,可能引发如下问题:首先,评估指标量化性差,如行业存在不正之风或者领导干部联系群众的密切程度不够,这些指标因难以通过客观测量直接获得。解决这一问题的方法可以采用以行为事件访谈法(BEI)与等级评定法相结合的行为等级锚定评估方法,但目前此类研究在廉政评估领域鲜有使用;其次,无法克服“社会称许性”和“同源偏差问题”,其原因在于人们倾向于追求好的、回避差的评价结果,并且单方面评估也无法验证评分的客观性。克服上述现象的主要方法可采用配对取样,以实现互评双方的相互制约。最后,廉洁文化建设评估需要满足地域特色要求,如渝中区作为重庆的“母城”和唯一全域化都市功能核心区,拥有悠久的巴渝文化和红岩文化,因此在评估指标体系设计中,需要对地域文化的优秀基因、廉洁成分进行发掘,以满足腐败防治的特色化要求。目前,我国研究者在人力资源管理、组织行为的评价中,针对不同层级管理者的行为评价,已经形成一套较为系统的胜任特征建模程序和方法,可以在廉洁文化建设的有效性中尝试采用。

2.可能的改进途径

纪检监察干部的廉洁行为胜任特征模型有可能通过组织战略分析、核心岗位的知识、技能和态度的工作分析(O⋆NET,Occupational Networking Information),关键行为事件访谈(BEI,Behavior Event Interview)[18]和团体焦点访谈(FGI,Focus Group Interview)[19]来获取。在廉洁文化建设的有效性评估中,也可以尝试采用基于胜任特征模型的360度反馈评价方法(360 Feedback Assessment Method)[20],评估工具采用行为等级锚定的方法来编制。在测试过程中,尝试采用“上—下级”配对方法,多方面获取信息来完成廉洁文化建设的评估工作,以避免主观评价可能出现的“过高评价自己、过低评价他人”的偏误情况的发生,提高评估结果的客观性和准确性。

四、本研究的目标、内容和实施程序

(一)目标

本研究试图在克服社会称许性、保证评估工作的有效性的同时,通过开展纪检干部廉洁胜任行为模型的探索以获得廉洁文化建设的评估指标系统。在此基础上,编制行为等级锚定问卷与心理学调研问卷相结合的评估体系,并通过实证研究验证评估系统的可行性和有效性。

(二)研究内容

本研究包括如下三个子研究:

研究1:纪检监察干部的廉洁行为胜任模型研究;

研究2:廉洁文化建设的行为评估及反馈模式研究;

研究3:基于诚信领导的廉洁文化建设影响因素研究。

以上三项研究的关系是层层递进,相互关联的,最终达到建立城市廉洁文化建设有效性评估系统和实施模式的目的。各子研究的关系如图2所示。

图2 本研究的内容框架说明图

五、子研究1:纪检监察干部的廉洁行为胜任特征模型研究

(一)研究构思

子研究一基于廉洁文化建设评估的总体设计思想,结合心理学、组织行为学和管理学理论,开展选择和细化评价指标、搭建指标间逻辑关系的探索工作。通过结合O⋆NET工作分析、BEI行为事件访谈、团体焦点访谈和高端访谈等方法,获得廉洁文化建设评价指标的结构体系,为了保证廉洁文化建设评价指标的操作性、目标性和严密性,将O⋆NET工作分析、BEI行为事件访谈、团体焦点访谈和高端访谈等方法结合起来,建构城市廉洁文化建设的评估指标体系。

(二)研究程序与结果

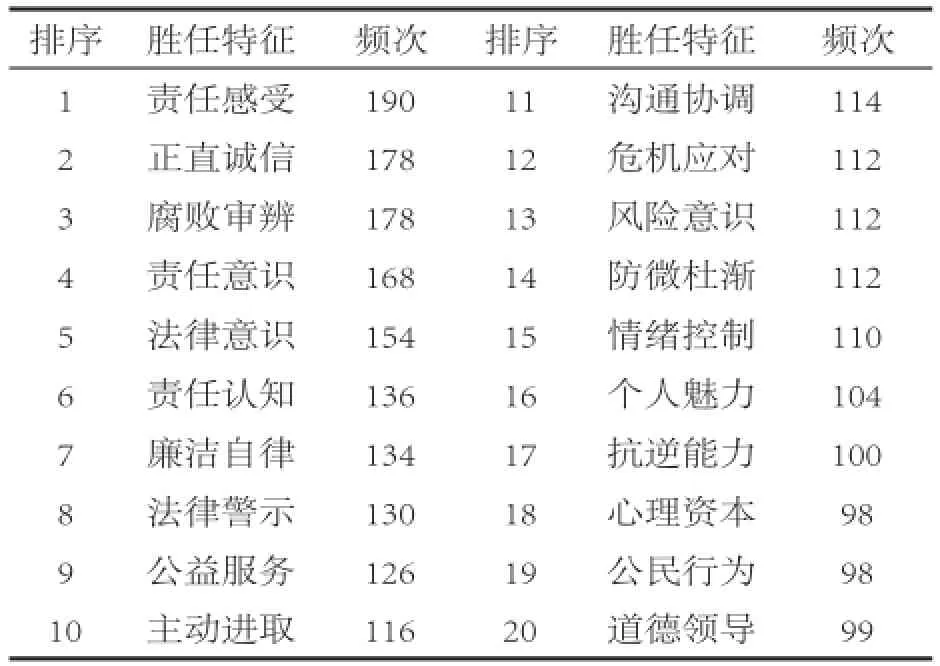

第一步:以纪检监察干部的能力素质要求和国家对公务人员的岗位能力要求为基础,整理出有关价值取向和胜任能力指标58个,采用O⋆NET工作分析问卷(Occupational Information Network)对纪检监察干部进行施测。随后,将文献汇总结果和O⋆NET工作分析结果整合,形成20项胜任特征(Competency),归并到胜任特征编码词典之中,这为下一步的访谈工作提供基础性的参考依据(参见表1)。[21][22]141-149

表1 廉洁行为模型的特征频次分布表

第二步,开展BEI行为事件访谈。根据调研结果和绩效标准,选定21名公职人员和纪检监察干部(包括表现优异者和表现平平者),完成了行为事件访谈。为了避免分析可能产生的误差,在访谈中采用了双盲设计,即访谈者并不知晓被访问者是否属于优异者。根据行为事件访谈的要求,每人的访谈时间为1.5小时左右,并分别对每个被试的访谈进行录音。访谈的询问内容包括3件成功的事件和3件失败的事件。

第三步,对结果进行了内容分析和编码分析。将所有访谈的录音内容由专人进行了转录工作,转录后形成20余万字的文本文件,再将形成的文本文件进行编码,编码采用NVIVO软件进行,具体的编码由两名心理学专业研究生分别独立进行编码,然后,计算两者的编码一致性。采用各胜任特征在不同等级上出现的频次作为统计的基本指标,然后,运用SPSS软件对优秀组和一般组的频次进行差异检验,结果如表2所示。

表2 优秀绩效组与一般绩效组胜任特征差异检验结果表

第四步,整理出体现廉政建设成效的物质载体的评估指标,还将物质载体的内在感受评价指标纳入评估指标系统中。

(三)基于胜任特征模型的评估指标体系的建立

以廉洁文化构念和胜任特征模型为基础,探索廉洁文化建设过程中公务人员和社区群众应该秉承的价值观、行为准则和外在体现。据此,廉洁文化三个层次可以分别细化为2个一级指标,依次为:个性特质、道德意识、自我约束、行为引领、外显品牌、大众宣传。随后,每个一级指标又细化为5个二级指标,共获得30个二级评估指标。各指标的筛选强调了主观心理因素的重要性,并考虑了渝中区廉洁文化建设的地域特色。最终形成包含30个评估指标的三级廉洁文化评估指标的结构体系(见图3)。

图3 基于胜任特征模型的廉洁文化建设评估指标体系

六、子研究2:纪检监察干部的廉洁行为胜任特征模型研究

(一)行为等级锚定问卷的编制

行为等级锚定法也称行为定位法(BARS),即将行为事件访谈法(BEI)与等级评定法相结合,对测评职务的各考评维度设计出评估量表,并通过文字描述将评估维度的行为水平按表现等级区分出行为的差异,以便对被考评者进行行为是否与实践行为相符的评估。通过对廉洁文化结构中30个指标进行五点等级锚定描述,形成廉洁文化评估行为等级锚定问卷。经预试验验证,参评者能够理解评价指标的等级意义,各项一级指标的信度α值依次为0.86,0.88,0.87,0.87,0.88,0.91,基本达到测试的要求。

(二)样本分布的总体情况

行为等级锚定问卷采用上下级配对施测,每位答卷者均完成个性特质、道德意识、自我约束、行为引领四个指标的自评和他评,外显品牌和大众宣传两方面的客观指标只采用他评形式完成。此次参与试点评估的为渝中区纪检干部、街道办事处干部和社区民众,共发放配对问卷1 878份,回收有效问卷1 579份,有效回收率为84.08%。整体人口统计学变量分布如表3所示。

(三)自评结果与他评结果的比较分析

前四项同时接受他评和自评的一级指标中他评得分显著高于自评得分,个性特征t(1579)= -15.00,p<0.001;法律意识t(1579)=-13.22,p<0.001;自我约束t(1579)=-12.80,p<0.001;价值引领t(1579)=-13.64,p<0.001。这表明,增加他评能够有效控制自评方法可能出现的“天花板效应”。此外,结果还表明,在评估廉洁文化建设有效性等具有社会称许性的问题时,采用配对评估是一种有效抑制“程序性”的方法。在对于渝中区各单位评估结果进行的描述性统计分析,主要采用自评得分来进行。对1 570位调研对象在价值取向和胜任行为两个维度的二级指标的自评均值表明,责任认知(3.84)、公民行为(3.82)评分较高,而心理资本(3.59)和危机应对(3.53)评分相对较低。而物质载体维度的10个二级指标均采用了他评均值来体现,其中社区关爱(3.97)和文体活动(3.97)得分相对较高,环境保护(3.78)相对较低。对于以上评估结果,我们对于接受评估的单位采用了直观的图表形式反馈给渝中区有关部门后,被评估单位认为,这些统计结果比较真实地反映了渝中区廉洁文化建设的现状,肯定了取得的成绩和指出了存在的不足。评估结果表明,由于重庆市渝中区在廉洁文化建设方面历来居于国内城市的前列,各项指标均在较为满意的(M > 3)水平上。其中,社区关爱、文体活动历来是渝中区廉洁文化建设表现最为突出的方面,因此,获得社区民众和广大干部的评分最高。由于渝中半岛地处重庆市老城区,城市改造遇到的困难往往会使环境保护工程的实施遇到更大的困难,所以,加强环境保护的群众呼声最高。这些结果表明,这种测量方法在改进城市廉洁文化建设的评估有效性方面发挥了作用。

表3 行为等级锚定问卷评估被试基本情况表

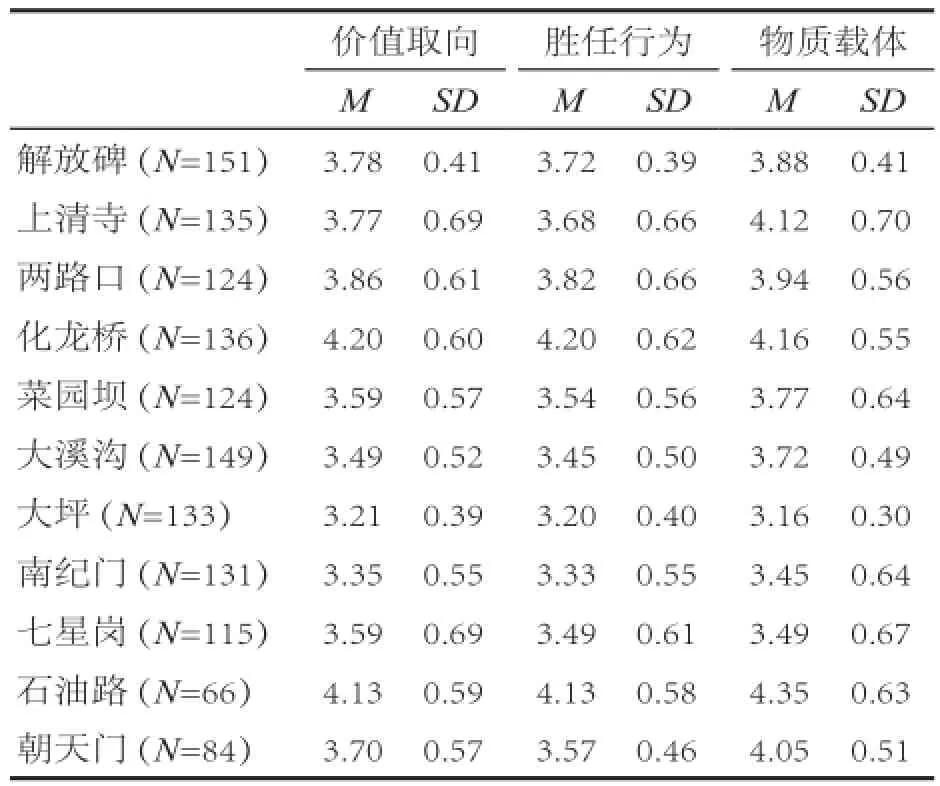

(四)下属各街道的廉洁文化建设评估结果的比较分析

渝中区纪委尤为关注的是:其下属各街道办事处在廉洁文化建设方面的比较分析结果。如表4所示,有关11个街道在廉洁文化价值取向、行为准则和物质载体三个维度的行为锚定结果表明,朝天门和化龙桥街道的得分在三个维度上均保持较高水平,值得注意的是拥有“恩来广场、嘉西村等廉洁建设示范载体的七星岗街道和上清寺街道,在物质载体上的得分突出,这表明,这些地区在物质载体的各项建设成果更得到了群众的认可,并促进了廉洁文化建设成果的内部转化。根据社区民众事后座谈征询会的反馈,这些评估结果符合他们的感受,更能被接受。

表4 重庆渝中区11个街道廉洁文化建设评分结果分析表

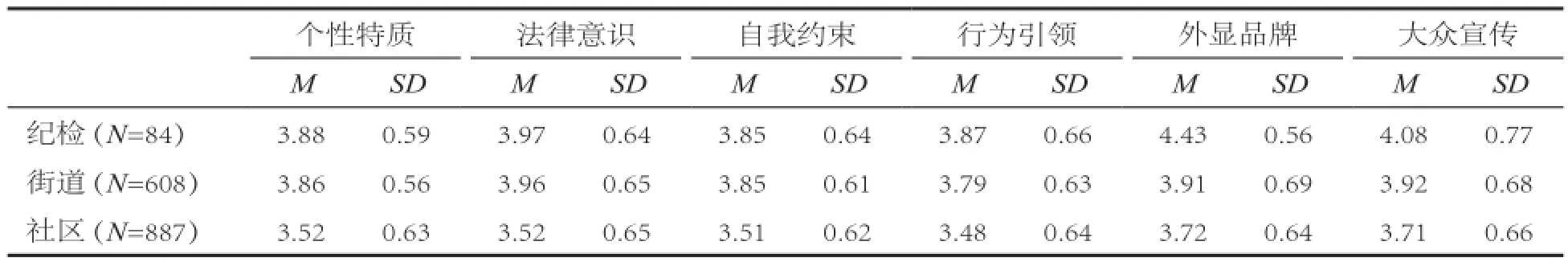

(五)纪检干部、街道干部和社区民众评估结果的比较分析

对纪检干部、街道办事处干部和社区民众分别在6个一级指标的进行单因素方差分析,结果显示(见表5)。三类被试在个性特质(F=42.394,df=2,p<0.001)、法律意识(F=69.278,df=2,p<0.001)、自我约束(F=40.380,df=2,p<0.001)、行为引领(F=35.561,df=2,p<0.001)、外显品牌(F=29.843,df=2,p<0.001)和大众宣传(F=9.120,df=2,p< 0.001)等6个一级指标上的差异显著。进一步的事后检验发现,纪检干部与街道办事处的公务员的评分仅在外显品牌上差异显著(p<0.001)。而社区民众与纪检干部、街道办事处的公务员在6方面一级指标的评分差异均为显著(p<0.001)。这种类别差异引起了渝中区主管及部门的高度重视,从中找到廉洁文化建设成效的等级差异等方面的不足。评估结果还表明,对于廉洁文化物质载体方面虽然总体评估较为满意(M>3),但是,较纪检干部和街道办事处干部而言,社区民众的满意程度较低,这需要广大干部在后期改进工作中关注。

表5 纪检干部、街道干部和社区民众廉洁文化建设有效性的评分结果比较表

本研究还探索了纪检干部、街道办事处干部的胜任行为与社区民众的物质载体评分之间的关系,对纪检干部、街道办事处干部在自我约束、行为引领两个一级指标上的自我评估与社区民众在外显品牌和大众宣传两个一级指标评分进行了相关分析。结果显示,纪检干部评分与群众评分在这些指标上均无显著相关;但是,街道办事处干部的自我约束分别与社区民众评价的外显品牌(r=0.23,p<0.001)和大众宣传(r=0.24,p<0.001)显著相关;街道办事处干部的行为引领也与社区民众的外显品牌(r=0.18,p<0.001)、大众宣传(r=0.20,p<0.001)显著相关。这表明,街道办事处干部在廉洁行为方面的实际表现,更直接与社区民众对社区廉洁文化建设质量的感知和认可有密切关系。究其原因,街道办事处干部由于处于纪检干部与人民群众之间,是贯彻廉洁文化建设要旨、发动群众积极参与廉洁文化建设的引导者,对于民众参与廉洁文化建设的积极性具有更为重要的影响。为此,在子研究3将重点探讨这种因果关系,以期进一步探索行为等级锚定法和配对比较的评估方面的有效性,为改进评估工作提供新的依据。

七、子研究3:基于诚信领导的廉洁文化建设影响因素研究

(一)总体构思

基于上文综述,诚信领导在廉洁文化建设中具有主导作用,据此子研究3假设通过领导者的德行垂范,能在与下属互动中建立可信赖的关系。并且对于社区民众来说,在诚信领导的带领下,也能不断提升对于领导和组织的认同,继而在廉洁文化建设过程中表现出更高水平的组织公民行为(OCB)。由于组织公民行为(OCB)能在较低成本下提高组织绩效和效能,对于街道办事处干部等基层公务员而言,廉洁文化建设不得忽视领导行为的引导作用。虽然已有少量研究对诚信领导与组织公民行为之间的关系进行了探索,但因为样本数量有限或多以国外企业为研究对象,对于我国城区的廉洁文化建设的有效性是否有效,还需要进行专门的探索。子研究3作为对于行为锚定法评估方法的补充,将以廉洁文化建设中诚信领导为核心变量,探索诚信领导与组织公民行为之间的关系。

(二)研究假设

1.关于诚信领导与组织公民行为的关系

近年来,对于组织公民行为的相关研究发现,领导行为是组织公民行为稳定的前因变量。[22]在组织情境中成员也更愿意践行管理者榜样行为所强调的价值观和行为准则。[23]就本子研究而言,诚信领导可能从三条途径促进下属的组织公民行为:首先,通过透明的上下级关系、双向交流和传递组织文化信息来实现[24];其次,通过清晰的自我认知、道德行为提升成员对于领导、组织的信任与认同[25];第三,通过塑造和谐公正的组织环境提升成员对于组织及同伴的情感依赖。[26]上述假设途径已经得到了一些实证研究的支持,比如崔子龙[27]等人发现,诚信领导能够正向预测下属的工作主动性;谢晓恒[28]等人的研究证实,诚信领导能够正向预测组织认同以及同事间的利他行为。Walumbwa[29]在控制了变革型领导和道德领导的影响之后发现,诚信领导对于组织承诺、组织公民行为以及上级对下级的满意度都有正向的影响作用。而工作主动性、组织认同、利他行为、组织承诺等因素也可能成为组织公民行为的组成部分或前因变量。据此,本研究假设:

H1:诚信领导正向预测组织公民行为。

2.关于组织认同的中介作用

根据社会认同理论,个体能够识别到自己属于特定的社会群体,并能认识和感知到作为这类群体成员带给自己的情感和价值的意义。[30]将社会认同理论引入组织领域导致20世纪80年代组织认同研究的兴起,组织认同被认为是个体跟组织一致或是否从属于某组织的感知,是个体对所属组织的文化和价值观的认可。[11]研究证实,在组织层面,优秀的组织文化、良好的成员关系、组织声誉和外部形象对组织认同具有正向预测作用[31-32];在个体层面,员工感知到的组织公平以及基于职业形象的职业认同,都与组织认同呈显著正相关。[33]诚信领导作为组织原型的具体化体现[34],在组织层面是优秀组织文化和组织形象的塑造者,在个体层面是员工积极情感及积极组织行为的激励者。所以,诚信领导为组织发展创建了良好的内外部环境,从而赋予成员更高水平的归属感和自豪感。据此,本研究假设:

H2:诚信领导对组织认同具有正向影响。

组织认同与组织公民行为之间的关系已得到了充分验证。比如,具有高水平组织认同的员工更乐于合作和帮助他人,更能表现出更加优秀的角色外行为和积极主动性[35];Bergami和Bagozzi[36]的实证研究也肯定了组织认同对组织公民行为五个维度的影响。社会交换理论认为,组织负责平衡组织诱因(激励)与员工贡献的关系:当诱因大于贡献时组织成员会更加满意并主动对组织做出相应的贡献。[37]从社会交换的角度看,这都表明组织成员通过组织认同收获的归属感、依恋感、自豪感等积极情感对组织公民行为具有一定的交换价值。当考虑诚信领导、组织认同和组织公民行为三者之间的关系时,可以看到:诚信领导能够促进员工和组织的健康发展。健康型组织(Healthy Organization)可从个体、组织两个水平来增强成员的组织认同感,成员从组织中收获物质和非物质激励,继而提升了自己展现组织公民行为的动机。当然,糟糕的领导者会从组织内部阻碍组织的健康发展,从组织外部去污名化组织的形象,成员的组织认同会受损,组织公民行为无法收获等值的回报,继而会产生消极怠、甚至产生离职的想法。[38]据此,本研究假设:

H3:组织认同会中介诚信领导与组织公民行为之间的关系。

3.道德文化的调节作用

法律和规则通过设定行为责任的基线来约束组织成员的行为,而道德文化却能通过强调符合社会道德的价值观、准则规范和行为实践,为组织成员如何做出符合道德文化的决策行为提供参照标准和行为动机。[39]研究证实,高水平的道德文化意味着良好的组织形象和组织声誉,能预测更强的工作满意度、组织公平感以及组织承诺[40-42],这些因素都被证实为组织认同的前因变量。由此可见,道德文化可以通过与诚信领导相似的途径影响组织认同。二者的区别在于,诚信领导作为道德文化的贯彻者和执行者,对于组织认同起直接的影响作用;而道德文化在较为宏观的层次同时影响了各类领导或非领导行为,并对诚信领导与组织认同之间的关系起着强化或弱化的作用。据此可以推测,道德文化可能调节诚信领导与组织认同之间的关系。然而,考虑到公务员队伍追求良好的组织形象与职业形象,加之该职业的相对稳定性,其组织认同也应该保持在较高的水平。不过,这种关系将如何体现在道德文化的调节作用上,还有待于实证研究结果的验证。作为初步探索,本研究仅对调节作用而不对调节的方向做出如下假设:

H4:道德文化调节诚信领导与组织认同之间的关系。

假设3和假设4所揭示的关系在一定程度上可能预见被调节的中介作用(moderated mediation)。即道德文化可能调节组织认同对于诚信领导和组织公民行为之间的中介作用。虽然已有一些实证研究证实了道德文化与积极的组织行为之间存在正相关[43-44],但道德文化的调节中介作用的理论支撑还相对稀缺。因此,本文仅对道德文化是否调节“诚信领导—组织认同—组织公民行为”这一中介路径做探索性分析而不做具体假设,作为对于以上各项假设的关系归纳,可以体现在图4中。

图4 基于诚信领导的廉洁文化建设影响因素的研究框架图

2.研究方法

(1)研究样本

以重庆市渝中区下属11个街道办事处的基层干部为调研对象。为了控制社会称许性和同源性偏差,数据收集依然采取上—下级配对调查法。上级问卷由同科室、部门的直接上级领导填写。具体配对方式是:如果被调查者本人为科员则由其直接领导填写上级问卷,如果被调查本人为科级干部,则由处级干部填写上级问卷,被调查本人为处级干部则由上级单位干部填写上级问卷。上级问卷主要完成对组织公民行为等变量的评价;下级问卷由被调查者本人填写,需要完成诚信领导、道德文化和组织认同三方面变量的评价,其中道德文化和组织认同的评价对象为被调查者所属的科室或部门,诚信领导的评价对象为与被调查者配对的上级领导。上下级问卷按1∶2或1∶3的比例发放(每位上级领导需评价2至3名下属,每位下属只需评价1名上级领导),共发放配对问卷253套(上级问卷253份,下级问卷456份),回收有效问卷242(上级问卷242份,下级问卷428份),问卷有效回收率为96.65%。被试样本具体情况如下:男性253(59%),女性175(41%);年龄25岁以下9人(2.1%),26至35岁52人(12.1%),36至45岁129人(30.1%),46至55岁195人(45.6),56岁以上43人(10%);婚姻状况:其中未婚人士23人(5.4%),已婚人士375人(87.6%),离异或丧偶30人(7%);学历:高中及中专3人(0.7%),大专70人(16.4%),本科319人(74.5%),研究生及以上学历36人(8.4%);级别:科员56人(13.1%),科级干部218人(50.9%),处级干部125人(29.2%),其他25人(5.8%)。工作年限:5年以下23人(5.4%),5~15年50人(11.7%),15~30年182人(42.5%),30年以上173人(40.4%)。

(2)研究工具

为保证量表的信效度,本研究所用量表均采用国内外研究的成熟量表,并结合本次研究对象的特殊性修改和删除了一些题项。所有问卷均采用五点Likert量表,其中,1表示“完全不符合”,5表示“完全符合”,问卷填答者需分别对所有变量进行评价和选择。调研问卷包括:

诚信领导:采用Walumbwa[29]和谢晓衡[28]等学者的研究成果,通过17个题目测量被调查者对其直接上级的评价。样题如:“我的领导能如实评价我的贡献。”“我的上级能够以身作则,自觉遵守组织的规章制度。”该量表在本研究中的α系数为0.95。

道德文化:采用Trevino[44]和Susan[39]的道德文化量表,通过13项题目测量被调查者对其所属科室或部门道德文化的评价。样题如:“在我们单位,对不道德行为的惩罚是十分严厉的。”“道德行为是我们单位的行为规范。”该量表在本研究中的α系数为0.89。

组织认同:采用Smidts[45]编制的组织认同量表,通过5道题目测量被调查者对所属组织的认同程度。样题如:“我对我的单位有很强的归属感。”“我很荣幸自己是单位的一员。”该量表在本研究中的α系数为0.89。

组织公民行为:采用Organ[46]和樊景立[47]编制的量表,通过19道题目测量上级对下级组织公民行为表现的评价。样题如:“当有需要的时候,我的下属愿意帮助同事做额外的工作。”“我的下属对待工作认真并且很少犯错误。”该量表在本研究中的α系数为0.89。

控制变量:本研究控制了性别、年龄、婚姻、学历、级别、工作年限等6个因素。

(三)调查结果与分析

1.共同方法偏差分析

本研究要求上—下级配对组中的下级公务员依次完成诚信领导、道德文化、组织认同三份量表的填答,因此,可能出现共同方法偏差。在正式数据处理之前,我们采用两种方法对可能存在的共同方法偏差进行检验。首先,使用Harman单因素检查法。结果显示,特征根大于1的因子共有6个,其中第一个因子解释的变异量为30.32%,小于40%的临界标准。接着运用Amos 17.0对数据进行验证性因子分析,结果如表6所示,与二因子模型和单因子模型相比,三因子模型拟合度良好(χ2=1397.39,df=556,RMSEA=0.06,TLI=0.90,CFI=0.91),这说明本研究的共同方法偏差不显著。

表6 验证性因素分析结果

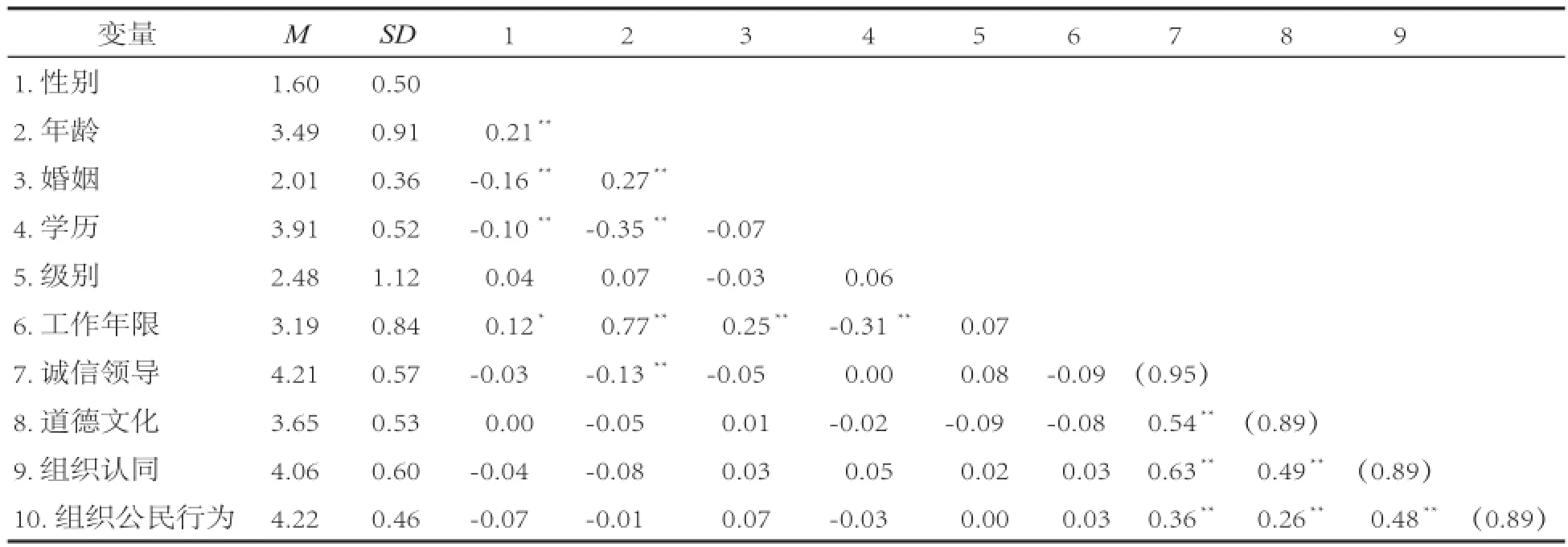

2.描述性统计结果

表7为本研究中所有变量的均值、标准差和变量间的相关系数矩阵。其中,年龄与诚信领导呈负相关(r=-0.13,p<0.01),即随着年龄增长下级公务员对其上级领导的诚信领导表现评分下降。诚信领导(r=0.36,p<0.01)、道德文化(r=0.26,p<0.01)、组织认同(r=0.48,p<0.01)都与组织公民行为呈正相关。诚信领导(r=0.63,p<0.01)和道德文化(r=0.49,p<0.01)分别与组织认同呈正相关。这些结果与研究假设一致,为后续分析提供了依据。

3.假设检验

本研究采用层次回归法对各假设进行检验(见表8)。由模型5和模型2可知,诚信领导分别正向影响了组织公民行为(r=0.29,p<0.001;R2=0.15,p<0.001)和组织认同(r=0.53,p<0.001;R2=0.44,p<0.001),假设H1和H2得到了验证。模型6显示,当诚信领导和组织认同同时放入回归方程后,组织认同的回归系数显著(r=0.31,p<0.001;R2=.25,p<0.01),诚信领导回归系数减小(r=0.09,p<0.05),这表明,组织认同部分中介诚信领导与组织公民行为之间的关系,假设3得到了验证。

表7 各变量均值、方差和相关系数分析表

表8 诚信领导、道德文化、组织认同和组织公民行为的层级回归分析表

在检验假设4的调节作用之前,我们对诚信领导、道德文化以及组织认同进行去中心化处理,并构建诚信领导与道德文化之间的交互项。由模型3可知,交互项回归系数显著(r=-0.12,p<0.05;R2=0.44,p<0.001),这表明道德文化负向调节了诚信领导与组织认同之间的关系,假设4得以验证。为更清晰地揭示道德文化调节效应的实质,我们计算出道德文化为平均数正负1个标准差时诚信领导对组织认同的效应值,并根据回归方程分别取诚信领导和道德文化平均1个、正负1个标准差的值绘制了简单效应分析图(图5)。如图5所示,在道德文化水平较低时,诚信领导与组织公民行为之间的关系更强(Bsimple=0.57,p<0.001);相反,在道德文化水平较高时,诚信领导与组织公民行为之间的关系有稍许减弱(Bsimple=0.45,p<0.001)。

图5 组织认同对于诚信领导的调节效应图

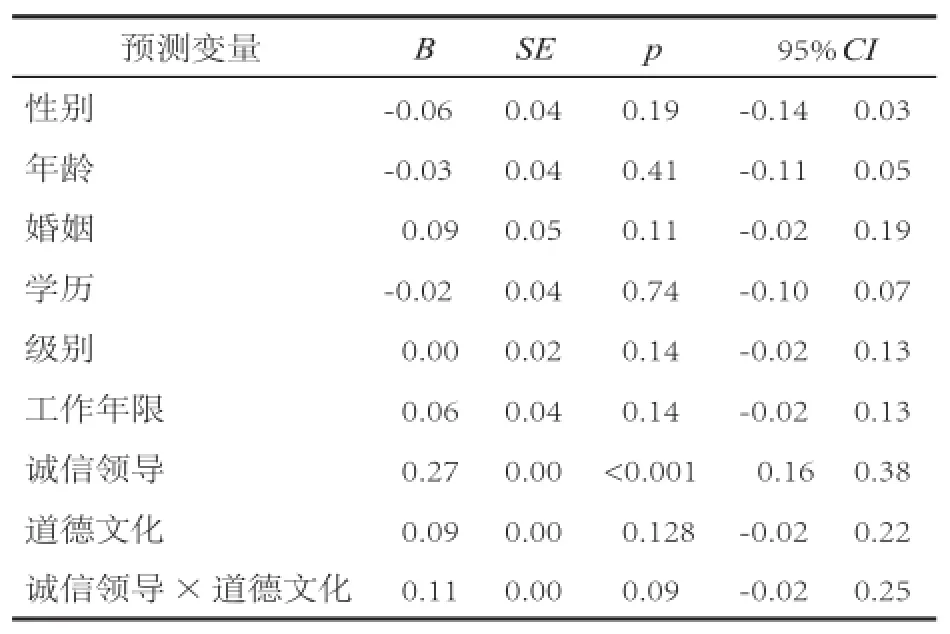

有调节的中介模型即自变量(诚信领导)对结果变量(组织公民行为)的间接效应受到调节变量(道德文化)的调节。[48]检验有调节的中介模型需要验证三个回归方程的相关参数:方程1:道德文化对诚信领导与组织公民行为之间关系的调节效应;方程2:道德文化对诚信领导与组织认同之间关系的调节效应;方程3:道德文化对组织认同与组织公民行为之间关系的调节效应以及诚信领导对组织公民行为残余效应的调节效应。当模型满足如下条件时说明有调节的中介效应存在:(1)在方程1中诚信领导的总效应显著,并且效应的大小不取决于道德文化。(2)在方程2和方程3中,诚信领导对组织认同的效应显著,组织认同与道德文化对组织公民行为的交互效应显著,诚信领导与道德文化对组织认同的交互作用显著,此外,组织认同对组织公民行为的效应显著。[48-50]

进一步采用Bootstrap方法对上述方程中的回归系数进行检验(见表9、表10),若95%置信区间不包含零则表示具有统计显著性。由表9可知,诚信领导正向预测组织公民行为(B=0.27,p<0.001)、道德文化以及道德文化与诚信领导的交互项对组织公民行为的作用不显著。由表10可知,组织认同正向预测组织公民行为(B=0.30,p<0.001)、道德文化与组织认同的交互项对组织公民行为的预测边缘显著(B=-0.14,p=0.05),即道德文化对“诚信领导—组织认同—组织公民行为”这一中介链条的调节作用边缘显著。

表9 诚信领导、道德文化预测组织公民行为的回归分析

表10 诚信领导、道德文化、组织认同预测组织公民行为的回归分析结果

八、讨论与结论

本研究首先开展了纪检干部廉洁胜任行为模型的探索,并获得了廉洁文化建设的评估结构要素。在此基础上,编制了基于行为等级锚定和问卷调研相结合的廉洁文化评估系统。通过配对取样方式,对重庆市渝中区党政机关和11个下属街道办事处1 579名有效被试(含纪检干部、街道办事处干部以及社区民众)进行了廉洁文化建设成效的评估。我们的主要启示是:

(一)关于廉洁文化建设的评价指标体系

基于胜任特征建模方法,通过战略分析、O⋆NET岗位工作分析、BEI关键行为事件分析、FGI团体焦点访谈等方法形成的廉洁文化评估指标体系的评估结果证实,廉洁文化建设指标体系包括价值取向(个性特质、道德意识)、胜任行为(自我约束、行为引领)和物质载体(外显品牌、大众宣传)3大维度,6个二级指标,30个评价因素,其可信性和适用性得到了证实,可以在我国城市廉洁文化建设评估工作中逐步采用和完善。

(二)关于基于廉洁胜任特征模型的行为等级锚定方法

廉洁文化建设评估由于采用了行为等级锚定问卷以及上—下级配取样,有效地避免了参评人员的称许行为,获得的数据及分析结果能够较客观、真实地反映廉洁文化建设的现状,并且能够从多测度反映廉洁文化建设的成效,为后期的评估反馈和培训工作提供了理论和方法依据。

(三)关于诚信领导与道德文化、组织公民行为的关系

本研究对于诚信领导和组织公民行为之间关系的探索从三个方面验证、丰富了以往的研究成果:首先,与Walumbwa[16][29]的结论一致:诚信领导能正向预测组织公民行为,这表明在服务群众以及引领廉洁文化建设的过程中,公务员从组织利益出发的工作主动性、积极性和责任心受到其直接上级高水平的诚信领导行为的激励;其次,组织认同部分中介了诚信领导与组织公民行为之间的关系。这一结果表明,组织认同是领导行为与下属表现之间的桥梁,组织认同是组织公民行为的近端因素,这与前人的研究结论一致。[51]组织认同还促进了诚信领导与组织公民行为之间的关系,之前被证实的心理影响因素包括心理授权、组织融合和员工信任等[51-53],这些变量的共同点均在于为组织公民行为提供了积极的心理与情感回报。最后,道德文化对于“诚信领导—组织认同—组织公民行为”这一中介链条的调节作用呈边缘显著,该趋势是否真正反映了现实情况,还有待于未来研究的进一步证实。

(四)关于廉洁文化建设评估模式的普遍适用性

本研究作为国家社会科学基金重大项目“中华民族伟大复兴的社会心理促进机制研究”的子项目“城市廉洁文化建设模式研究”,主要目的是,通过重庆市渝中区的实践,探讨我国城市廉洁文化建设的内涵、结构和评估模式,开发出一套在我国纪检监察部门有效的、切实可行的廉洁文化建设的评估系统。本研究成果于2016年3月1日在中央党刊《人民论坛》头版得以刊发,编辑部还在卷首的“重要提示”中强调,“在反腐倡廉新形势下,重庆市渝中区不仅仅协调推进“四个全面”战略布局,积极实践“五大发展理念”,还坚持在廉洁文化建设方面开展科学研究,创造了一套在我国城市开展廉洁文化建设有效性的科学的评估模式,值得各地借鉴。

参考文献

[1]Doh J P,Rodriguez P,Uhlenbruck K,et al. Coping with corruption in foreign markets[J]. Academy of ManagementExecutive,2003,17(3).

[2]房宁. 我国反腐倡廉的形势、特点与制度假设[J]. 科学社会主义,2015,(1).

[3]张刚,李想,时勘,等.我国城区廉洁文化建设模式的初步探索:以重庆市渝中区廉洁文化建设为例[M]//黄希庭,主编.社区心理学研究(第一卷).广州:暨南大学出版社,2015.

[4]郭正义,宇杰.西方学者关于腐败及其评价指数的论述与研究[J].理论与现代化,2004,(1).

[5]许连纯.廉政评价与制度创新[M]. 中共中央党校出版社,2011.

[6]李成言,刘庄振.廉政发展[M]. 北京大学出版社,2004.

[7]Heywood P W,Rose J. “Close but no Cigar”:the measurement of corruption[J]. Journal of Public Policy,2014,34(3).

[8]Schein E H. Culture:The missing concept in organization studies[J]. Administrative science quarterlyp,1996,41(2).

[9]Edgar H S. Organizational Culture and Leadership[M]. San Francisco:Jossey Bass,2010.

[10]樊耘,邵芳,纪晓鹏. 基于组织文化结构和人格化代表理论的文化诊断及流变研究[J]. 管理工程学报,2013,(1).

[11]Ashforth B E,Mael F. Social identity theory and the organization[J]. Academy of Management Review,1989,14(1).

[12]Brown M E,Treviño L K,Harrison D A. Ethical leadership:A social learning perspective for construct development and testing[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes,2005,97(2).

[13]Han S H,Ma Y N. A Culture-behavior-brain loop model of human development[J]. Trends in Cognitive Sciences,2015,19(11).

[14]Bass B M,Steidlmeier P. Ethics,character,and authentic transformational leadership behavior[J]. The Leadership Quarterly,1999,10(2).

[15]Kouzes J,Posner B. The leadership challenge[M]. San Francisco,CA:Jossey Bass,2002.

[16]Walumbwa F O,Avolio B J,Gardner W J,et al. Authentic leadership:development and validation of a theory-based measure[J]. Journal of Management,2008,34(1).

[17]Ilies R,Morgeson F P,Nahrgang J D. Authentic leadership and eudaemonic well-being:understanding leaderfollower outcomes[J]. The Leadership Quarterly,2005,16(3).

[18]时勘,侯彤妹.关键事件访谈的方法[J].中外管理导报,2002,(3).

[19]时雨,仲理峰,时勘.团体焦点访谈方法[J].中国人力资源开发,2003,(1).

[20]时雨,张宏云,范红霞,等. 360度反馈评价结构与方法的研究[J].科研管理,2002,(5).

[21]周海明,时勘,刘加艳.胜任特征编码软件使用方法[J].吉林建筑工程学院学报,2007,(3-4).

[22]周海明,张刚,汪涛,等.纪检监察干部的廉洁行为胜任模型及其评价反馈模式研究[M]//肖明政,主编.中国领导人才评价与开发.北京:人民出版社,2015.

[23]Organ D W,Podsakoff P M,MacKenzie S B. Organizational citizenship behavior:its nature,antecedents,and consequences[M]. Beverly Hills,CA:Sage,2006.

[24]Bandura A. Self-efficacy:Toward a unifying theory of behavior change[J]. Psychology and Review,1977,84(2).

[25]Brown M E,Treviño L K,Harrison D A. Ethical leadership:A social learning perspective for construct development and testing[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes,2005,97(2).

[26]Porter L W,Steers R M,Mowday R T,et al. Organizational commitment,job satisfaction and turnover among psychiatric technicians[J]. Journal of Psychology,1976,59(5).

[27]崔子龙,李玉银,张开心. 诚信领导对下属主动行为影响机理研究[J]. 华东经济管理,2015,(8).

[28]谢衡晓. 诚信领导的内容结构及其相关研究[D].广州:暨南大学,2007.

[29]Walumbwa F,Wang P,Wang H,et al. Psychological processes linking authentic leadership to follower behaviors[J]. The Leadership Quarterly,2010,21(5).

[30]Tajfel H. Differentiation between social groups:Studies in the social psychology of intergroup relations[M]. London:Academic Press,1978.

[31]王彦斌. 管理中的组织认同:理论建构及对转型期中国国有企业的实证分析[M]. 北京:人民出版社,2004.

[32]Dukerich J M,Golden B R,Shortell S M. Beauty is in the eye of the beholder:The impact of organizational identification,identity,and image on the cooperative behaviors of physicians[J]. Adiministrative Science Quarterly,2002,47(3).

[33]Wan-Huggins H N,Riordan C M,Griffeth R W. The development and longitudinal test of a model of organizational identification[J]. Journal of Applied Social Psychology,1988,28(28).

[34]Hogg M A,Tindale S. Blackwell handbook of social psychology:group processes[M]. Malden:Blackwell Publishing,2003.

[35]O'Reilly C A,Chatman J. Organizational commitment and psychological attachment:The effects of compliance,identification,and internalization on prosocial behavior[J]. Journal of Applied Psychology,1986,71(3).

[36]Bergami M,Bagozzi R P. Self-categorization,affective commitment and group self-esteem as distinct aspects of social identity in the organization[J]. British Journal of Social Psychology,2000,39(4).

[37]March J G. Simon H A. Organizations[M]. New York:John Wiley,1958.

[38]张四龙,李明生.组织道德气氛对组织公民行为的影响:组织认同的中介作用[J].组织行为与人力资源管理,2013,(11).

[39]Susan K. Organizational ethical culture:real or imagined[J]. Journal of Business Ethics,1999,20(3).

[40]Huhtala M,Feldt T,Lamsa A M,et al. Does the ethical culture of organisations promote managers' occupational wellbeing? investigating indirect links via ethical strain[J]. Journal of Business Ethics,2011,101(2).

[41]Huhtala M,Feldt T,Hyvonen K,et al. Ethical organisational culture as a context for managers' personal work goals[J]. Journal of Business Ethics,2013,114(114).

[42]Dirks K T,Ferrin D L. Trust in leadership:Meta-analytic findings and implications for research and practice[J]. Journal of Applied Psychology,2002,87(4).

[43]Arnaud A. A New theory and measure of ethical work climate:The psychological process model(PPM) and the ethical climate index(ECI)[D]. Florida:University of Central Florida Orlando,2006.

[44]Trevino L K,Butterfield K D,McCabe D L. Contextual influences on ethics-related outcomes in organizations:rethinking ethical climate and ethical culture[C]. The Annual Academy of Management Meeting,Vancouver,BC,August,1995.

[45]Smidts A,Pruyn A,van Riel C. The impact of employee communication and perceived external pretige on organizational identification[J]. Academy of Management Journal,2001,44(5).

[46]Organ D W. Organizational citizenship behavior:the good soldier syndrome[M]. Lexington,MA:Lexington Books,1988.

[47]樊景立,钟晨波,Organ D W. 组织公民行为概念范畴的归纳性分析[M]//徐淑英,刘忠明. 中国企业管理的前沿研究.北京:北京大学出版社,2004.

[48]陈武,李董平,鲍振宙,等.亲子依恋与青少年的问题性网络使用:一个有调节的中介模型[J]. 心理学报,2015,(5).

[49]温忠麟,张雷,候杰泰.有中介的调节变量和有调节的中介变量[J]. 心理学报,2006,(3).

[50]Pratt M G. To be or not to be:Central questions in organizational identification[M]//Godfrey P. Identity in organizations:Developing theory through conversations. Thousand Oaks,CA:Sage,1998.

[51]Kark R,Shamir B,Chen G. The two faces of transformational leadership:empowerment and dependency[J]. The Journal of Applied Psychology,2003,88(2).

[52]Wang D S,Hsieh C C. The effect of authentic leadership on employee trust and employee engagement[J]. 2013,41(4).

[53]Cottrill K,Lopez P D,Hoffman C C. How authentic leadership and inclusion benefit organizations[J]. 2014,33(3).

[责任编辑:江 波]

作者简介:李想(1989— ),女,陕西安康人,中国人民大学心理学系博士研究生,主要从事社会认知、诚信领导研究;时勘(1949— ),男,湖北枝江人,博士,中国人民大学心理学系教授、博士生导师,主要从事社会心理、工业与组织心理研究。

基金项目:国家自然科学基金项目“组织文化对企业并购的影响机制研究”(项目编号:71272156)和国家社会科学基金重大项目“中华民族伟大复兴的社会心理促进机制研究”(项目编号:13&ZD155)的阶段性研究成果。

中图分类号:B849;C91

文献标识码:A

文章编号:2095-7068(2016)02-0027-16

收稿日期:2016-04-20

通讯作者:⋆时勘,E-mail:shik@psych.ac.cn。

An Effectiveness Evaluation of the Clean and Honest Urban Culture Construction from the Perspective of Leadership of Integrity

LI Xiang1ZHAO Yi-ran1ZHOU Hai-ming1LIU Zimin1SHI Kan1, 2

( 1. Psychology department of Renmin University of China, Beijing 100872, China;2. School of Economical & Management, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China )

Abstract:The evaluation of the construction of clean and honest urban culture in China has been evolving. How to avoid the social desirability during evaluation in order to achieve an effective result is a worldwide problem. To address this issue, this study compiled an evaluation system which includes behaviorally anchored rating scales and mature scales based on competency model of civil servants, then surveyed 1579 respondents in the Yuzhong district of Chongqing, including Party and government officials, grassroots civil servants as well as community masses by paired sampling. The results prove the effectiveness of this evaluation system and verify that this system can avoid social desirability to a certain degree. They also validate the mediated moderation model between integral leadership and organizational citizenship behavior during the processing of clean and honest culture construction, which further benefits the investigation of the relationship among indexes in this evaluation system. Findings of this study also highlight the importance of integral leadership as well as ethical culture, which provides both theoretical and practical supports for the construction of civil servant training system.

Key words:clean and honest urban culture construction; effectiveness evaluation; paired sampling; behaviorally anchored rating; leadership of integrity