郑辟疆与江苏省立女子蚕业学校

朱 跃

(苏州大学 应用技术学院,江苏 苏州 215325)

· 史海钩沉:中国教育家研究

郑辟疆与江苏省立女子蚕业学校

朱 跃

(苏州大学 应用技术学院,江苏 苏州 215325)

摘 要:1918年郑辟疆受命于江苏省立女子蚕业学校发展的艰难时期,立志以挽回中国蚕丝业在国际上的竞争权利为己任。他主张教育、科研和生产相结合,人才培养注意与蚕丝业实际相结合;他不拘一格地选聘人才,建立了一支志同道合,不计报酬、埋头工作的师资队伍;他把蚕丝业改进作为江苏省立女子蚕业学校所肩负的时代任务,运筹帷幄地指挥着蚕丝业改进工作的逐步开展,不仅开创了学校为地方经济发展服务的“女蚕”模式,并且创造了大有蚕种场和开弦弓生丝精制合作社等蚕丝业推广和改进的经典案例,是中国蚕丝业改革的见证人。在他的带领下,江苏省立女子蚕业学校在蚕丝业人才培养和产业振兴方面发挥了重要作用。

关键词:郑辟疆;江苏省立女子蚕业学校;蚕丝改革

郑辟疆生于1880年11月21日,江苏省吴江县盛泽镇(今江苏省苏州市吴江区盛泽镇)人。在他90年的人生中,有67年在从事蚕桑教育。自1918年起,郑辟疆一直担任江苏省立女子蚕业学校校长,新中国成立后继续担任在女子蚕业学校基础上发展起来的苏南丝绸专科学校校长、苏州蚕桑专科学校校长、苏州丝绸工学院院长,直到1969年11月29日在江苏省吴县浒墅关镇(今江苏省苏州市高新区浒墅关镇)病逝。在他的主持下,江苏省立女子蚕业学校无论是办学规模还是办学质量,均在全国处于领先地位。社会学家费孝通称赞郑辟疆“他所主持的学校是中国蚕丝业改革的发动机”[1]5。日本蚕丝业同业工会中央会于昭和四年(1929年)4月5日发行的《支那蚕丝业大观》中称赞道:“最近蚕丝界大放异彩的要数江苏省立女子蚕业学校了……作为甲种程度的蚕业学校,在其设备、内容方面,与杭州蚕业学校一起,被称为中国的双璧。”[2]1江苏省立女子蚕业学校历经近百年发展从未中断并不断壮大,为蚕丝业培养出了一大批蚕丝技术骨干人才。

一、执掌江苏省立女子蚕业学校

郑辟疆1902年毕业于杭州蚕学馆,该校是我国近代第一所培养蚕丝业科技人才的专科学校。留校任教一年后,1903年东渡日本求学,并考察了当时日本的主要蚕区,与日本蚕学专家田中义麿(同音磨)、增井芳男、三浦英太郎、远藤保太郎、中根信等议论振兴蚕业之道,商讨学术问题。郑辟疆从考察中了解到日本蚕丝业在明治维新后依靠技术进步获得迅速发展的原因。日本考察学习回国之后,他接受了山东青州蚕桑学堂的聘书,于1905年8月到山东青州蚕桑学堂任教员。1906年8月至1917年7月,郑辟疆到山东高等农业学堂任教授。他吸收日本蚕丝科学技术的新成就,积极投身于蚕丝教育事业,并结合我国实际情况,编纂了《养蚕法》《制丝学》等一系列教科书,这些著作是我国蚕丝教育最早的有系统的教科书,也成为当时各蚕校、农校的首选教材。社会学家费孝通评价郑辟疆是“在山东的一个偏僻的职业学校里,用了十二年的时间摸索出怎样培养改革蚕丝业所需人才的经验”[1]4。

在山东青州蚕桑学堂和山东高等农业学堂执教多年后,1917年8月,郑辟疆到浙江省原蚕种制造场任主任技术员,成为当时国内既有理论知识又有实践经验的蚕丝专家。

江苏省立女子蚕业学校的前身是上海女子蚕桑学堂。1904年秋,上海高昌庙桂墅里(今造局路西斜土路以南)出现了上海最早的女子职业学校——上海女子蚕桑学堂,其创办人就是著名的爱国新闻事业家、《申报》总经理史量才。史量才毕业于杭州蚕学馆(郑辟疆是第三期毕业生,史量才是第四期毕业生)。有感于当时教育对女性的帮助不够,不具备一技之长的女性,摆脱不了被埋没于家务的命运,史量才决定利用自己在蚕学馆学到的专业知识,开办一所女子蚕业学校。1904年秋,上海女子蚕桑学堂正式招生开学。史量才自任校长兼教师,投入极大的热情,全力以赴办好学校:他一方面争取杭州蚕桑学馆的日籍教师对学校工作的指导,另一方面积极与正在日本留学的郑辟疆联系,让他及时介绍日本新法种桑养蚕的经验。辛亥革命后因时局动荡,经费不足,史量才又全力办《申报》,无暇顾及女子蚕桑学堂。此时,江苏太湖周围各县的蚕桑业正在蓬勃发展,需要办一所蚕业学校以培养技术人才,因此1912年在苏州吴县浒墅关镇划地160亩兴建校舍,当年秋季上海女子蚕桑学堂搬到浒墅关新址,改名为江苏省立女子蚕业学校(以下简称女蚕校),属于江苏省立甲种实业学校,原杭州蚕学馆毕业生章孔昭被委任为第一任校长。1917年夏,章孔昭校长从女蚕校卸任,省教育厅委派近代著名教育家、江苏省教育厅视学候鸿鉴临时兼任女蚕校校长。1918年元月,在黄炎培的极力推荐和史量才的邀请下,当时已是国内农学界名人的郑辟疆被正式被委任为江苏省立女子蚕业学校的第二任校长。

郑辟疆先生主持校务后,中华职教社黄炎培、学校创始人史量才两位先生针对如何办好女蚕校给他寄语:“希望女蚕毕业生能在蚕业界服务。”郑辟疆首先确定“诚、谨、勤、朴”为女子蚕业学校校训,并在女子蚕业学校校歌中以“挽回利权谁之任”来激励青年学生。郑辟疆在教育实践中把学校教学和走向社会结合起来,不仅重视蚕丝人才的培养和新技术的研究,更注重蚕丝业的革新和推广。女子蚕业学校由此进入了高速发展的黄金时期。日本蚕丝界评价道“特别是近年来对该校的好评可能已名列榜首,而这是该校校长郑紫卿先生所作的巨大努力”[2]1。日本报纸也惊呼:中国有一批身穿短衫窄袖的青年妇女在农村指导养蚕,促进蚕丝改良。该报嫉恨和惧怕地预言:她们的勃兴,势将成为日本的劲敌。因此,在1937年日本发动全面侵华战争后,女子蚕业学校被多次轰炸夷为平地。郑辟疆为躲避战火被迫率领逗留在江苏、上海等地的师生到达四川乐山,随即租下乐山平江门内富新绸厂作为临时校舍,江苏省立女子蚕业学校正式复校上课。1945年9月,抗日战争胜利后,郑辟疆将江苏省立女子蚕业学校迁回浒墅关原址复校。新中国成立后,江苏省立女子蚕业学校更名为江苏省浒墅关蚕丝学校。1953年11月31日,省农林厅转发省人民政府任命书:委任郑辟疆为校长。1958年10月,根据蚕丝事业发展需要,女蚕校恢复大专部分,更改校名为苏州蚕桑专科学校;10月13日,苏州地区行政公署〔1958〕282号通知“任命郑辟疆为苏州丝绸专科学校校长,并兼任苏州蚕桑专科学校校长”。1961年11月1日,经中华人民共和国纺织工业部批准,原苏州丝绸专科学校改为苏州丝绸工学院,并任命郑辟疆为院长。

二、选聘、建设实干、苦干的师资队伍

根据1912年颁布的《壬子癸丑学制》和1922年颁布的《壬戊学制》的规定和要求,民国时期职业学校在教学方法上注重实践性,“教授与实习并重”。职业学校的教师则“除对于普通教育师资所必具之条件外,尚须对于某种职业有特殊之技能与丰富之经验”[3]。因此,相对于普通教育的师资来源渠道较广而言,职业学校师资的主要来源和专业构成一直是影响省立职业学校教学质量和水平的重要因素。为了能够培养出有益于蚕丝改进事业的合格学生,郑辟疆非常重视师资的素质。在文化课教员方面,郑辟疆聘请出身于东吴大学文科、后毕业于北京法政学校的俞起亚担任英文、法书、经济等科教员,国文和地理教员则聘请毕业于北京女子高等师范学校、曾经担任福建集美学校教员的朱澹如担任。他提出:“蚕丝专业教员,亦须尽量吸收生产经验,俾得运用这类生产设备,以指导学生。”当时蚕丝方面的专业教师来源很少。为了使专业课教师包括基础课教师在所担任的课程方面都具有一定的专长,逐步实现教学师资队伍来源和专业水平的合理化,他一方面通过聘请具有留学背景的先进知识分子来校任教,如留学日本高等学校及蚕丝专门学校归国的王干治、俞懋襄、张复升等,以及江苏省立女子蚕业学校毕业后留学日本又回国的费达生、郑蓉镜、童培真等;另一方面千方百计选聘具有丰富的蚕丝理论教学和蚕业改进实践经验的优秀人才担任教师,当时延聘的教师有江苏省立蚕丝专科学校毕业的赵庆长、顾国桢等,山东农业专门学校出身的姜白名、孙君有等,还有杭州蚕学馆的章孔昭、章步青、邵申培等。他们绝大多数都是当时我国蚕丝界的学者名流和专家。

在郑辟疆对教育事业和蚕丝改进事业的执着精神感召下,江苏省立女子蚕业学校教职员们克服种种困难,坚持用知识和行动教育每一个学生。在这支队伍中,有的教师深入乡村开展文化知识的普及和新品种、新技术的推广;有的教师为了配合制丝改革和企业对“女蚕”早日提供技术人员的要求,在旅馆中为学生补习未完成的课程。在这支“深富事业心,实干苦干”精神的师资队伍中,费达生无疑是最突出的一个。在江苏省立女子蚕业学校的长期建设和发展中,如果说郑辟疆校长是学校发展和蚕丝业改进事业的中流砥柱和精神领袖,那么费达生则是先锋官和开路者。但凡有开拓性或关键性工作任务,郑辟疆常常请费达生出来抓总,临时主持工作——无论是到开弦弓村设立养蚕改进社,打开农村养蚕改革的大门,还是推动制丝技术改革,试制成功女蚕式立缫车,特别是抗日战争爆发后,费达生受郑辟疆指派先行前往四川,打通了学校去后方服务的路线,为女子蚕业学校在大后方复校继续办学奠定了坚实的基础。新中国成立后,两人又共同为新中国蚕丝业的振兴与发展奔波。

在教师队伍建设上,为了能够紧跟世界蚕丝业发展的脚步,郑辟疆校长还特别注重教师队伍的国际化建设。他派遣师生赴日留学、考察。1923年费达生从女蚕校毕业后,就被郑辟疆派到东京高等蚕业学校学习制丝。东京高等蚕业学校是当时日本蚕丝技术的最高学府,“这个学校(东京高等蚕业学校)60%的学生成为日本各地国立、公立蚕丝指导机构的技术指导人员,40%成为蚕丝学校的教员或丝厂技术员。毕业生不断把新技术带到下面,又将蚕丝生产中的实际问题反馈给学校,教学和实践相结合,切实地推动蚕丝科学技术的发展”[1]30。费达生在日本不仅学习到了先进的养蚕和制丝技术,而且了解到了日本蚕丝教育的先进模式。此种学习经历为她回国后在蚕丝改进事业中担当重任发挥了重要作用。

除了派遣教师和毕业生去日本留学以外,郑辟疆还直接从日本聘请有经验的蚕丝界人才参与学校的教学工作,除了毕业于日本千叶园艺专门学校、担任学校园艺专业教员的是其稼外,1926年郑辟疆还聘请日本蚕丝专家白泽干来校工作。1926年4月,白泽干抵达女蚕校。首先,他为女蚕校创建了天然冰库,使女蚕校建成了中国第一座用于蚕种改良的冰库。其次,他严格实施蚕室、蚕具消毒和母蛾检查,减轻蚕病的威胁,教育每个女蚕校学生养成养蚕消毒的习惯,并逐步推广到所有蚕丝改进区。郑辟疆高度评价白泽干所做出的贡献,认为女蚕校“於理论上和技术上均受其指导之益”[4]8。

此外,郑辟疆还注意及时让师生了解国内外行业信息。在面向师生编辑出版的《女蚕》期刊中,在介绍当时我国蚕丝业生产状况与问题的同时,积极介绍日本蚕丝科学方面的进展。如登载了《日本新增关于蚕丝业之预算》一文,“日本政府,对于蚕丝业,提倡备至。向有种种奖励金之规定。兹闻其本年度新增者,又经阁议通过桑园改良奖励费卅万元,蚕丝业实能调查费四万元,京都高等蚕丝学校制丝科设置费九万三千元。继续施行三年。如此不异工本。无怪其业之绝尘而驰也”[5]。

三、切合时代任务改进人才培养

社会学家费孝通写道:“郑先生一生没有脱离学校。他首先是个教育家,但是他也从来没有使教育脱离实际。他在办教育时十分明确要教育出怎样的人来,对社会有什么用处。”[1]5“他在女蚕校培养出一批有技术,又有干劲的学生,凡是了解中国蚕丝事业的人我相信没有不承认的。”[1]5在郑辟疆接任校长之前,女蚕校的办学情形非常艰难,“到1918年第三届学生行将毕业之时,前两届毕业生尚未踏入蚕丝行业”[6]17,女蚕校师生感到“欲使毕业学生获得相当之职业,殊非易事”[7]。其原因在于“良以所教所学为新蚕业,而社会蚕业并不欲革新,亦何怪其格格不相入哉”[7]。毕业生多数做了家庭妇女,能当小学教员的已算是上策,偶尔有一二人回家养蚕制种,还是遭遇失败。作为长期从事蚕丝业人才培养与技术推广的资深专家,郑辟疆高屋建瓴地指出:“省女蚕之培养人才应注意与蚕丝业之现实与联络,使蚕丝业得利用女蚕校以革新其事业,吾所谓省女蚕所负时代之任务与今后之设施者如是。”[7]经过深思熟虑,他提出了女蚕校发展的新方针:(1)启发学生的事业思想;(2)树立技术革新的风尚;(3)以自力更生和节约的办法,尽量充实实验设备及实习基地,提高教学质量;(4)坚决向蚕丝业改进途径进军。新方针的提出为女蚕校的全新发展奠定了坚实基础。

着眼于提高教育质量,郑辟疆加大对课程内容调整与教学改革,改进学生的学习效果。首先,对考试做出严格规定。1923年8月31日,郑辟疆主持召开教务会议,决定增加考试次数,考试方法由各科教员自行酌定,对考试成绩不良的学生,由任课教师进行教育和引导,帮助其改善成绩。

其次,坚持从职业教育的特点出发,对课程安排做出相应的调整:“本校课程尚有修正之必要,其学科目宜稍归并,以免过于繁复。如土壤肥料可并入栽桑,遗传并入蚕种,经营并入泛论,微生物并入蚕病理等。”[8]在精简整合了一部分课程,“俾所学均能切实明了”后,郑辟疆又采取了一系列步骤,提高职业课程的地位:将普通课程和职业课程分别开设;增加职业课程的比重,按照学生学年的增加,普通课程逐渐减少,而职业课程逐年增加;增加实习实践环节;等等。经过在课程设置上的精心布置和调整,女蚕校的教学组织形式也更契合职业教育的特点。

在培养层次上,郑辟疆坚持认为女蚕校应培养高级蚕丝职业人才。他认为一方面“职业性质之学校应以能就职业为前提,但年龄太小或程度太低者必能力薄弱,人固不敢信”[9];另一方面“现今蚕业技术殊形复杂,应用学理之处甚多,例如欲制一代交杂蚕种非明遗传学而熟练一切手续者,竟无从着手;欲行蚕病公灭非教蚕体解剖生理及微生物学而熟练一切手续者亦不能施行,故仅施行简易的蚕业教育而不施行完全的高级蚕业教育亦非所宜”[9]。

郑辟疆在人才培养上非常注重理论与实际相结合。在江苏省教育厅派员视察的时候,郑辟疆提出:“今后教、实、行政宜实行联合,俾毕业生易于从事本业或得服务于公家焉。”[10]为了适应制丝改革的需要,他将制丝科第一届学生的学期由三年缩减为两年,学生的学业提早到新茧上市之前结束,以便在新茧开缫时学生们能及时入厂服务,对这批毕业生尚未完成的一些课程,由老师在旅馆中予以补习。

在郑辟疆的努力下,每年毕业的学生除少数继续升学深造之外,其他均在蚕业机关就业,苏南地区各指导所的技术人员几乎都来自女蚕校。在蚕期繁忙时毕业生往往供不应求,“各处委托物色指导员暨教员者亦有数起……而连询各同学均以已就事或因事不能就事作答,业已函复前途,无从介绍,按年来每届蚕期常有此种现象”[11]。有的地方干脆直接委托女蚕校代为招聘,如无锡华新丝厂制丝所,“拟广聘蚕业指导员,函托本校介绍,长期短期均可。月薪二十元至四十元。校友中有愿服务者,请即将履历照式填寄本校推广部”[12]。即使在蚕丝业不景气,蚕丝工作人员紧缩之时,女蚕校毕业生“均能谋得相当位置,而无赋闲者,校方之努力,以及过去成绩之受人信仰,于此可鉴”[13]。甚至全国经济委员会蚕丝改良委员会招聘的蚕桑指导人员,也委托女蚕校代为训练。

四、发起学校教育推进蚕业改良运动

郑辟疆不仅是我国现代蚕丝理论和现代蚕丝教育体系的奠基人,也是最早投入苏南乡村蚕业改进的蚕丝革新家。他抱着“实业救国”的真诚愿望,努力用先进的科学技术造福广大农民。郑辟疆认为:“按农蚕业教育本为改进农蚕业而设,能实行改进农蚕业政策,学生自有活动之地,否则事业不提倡,人才多废弃,农蚕业何由改进乎?”[7]他运筹帷幄,指挥着蚕业改进工作的开展。他既是蚕丝教育家,又是改革实干家,既是蚕丝改革的倡导者,又是组织者。

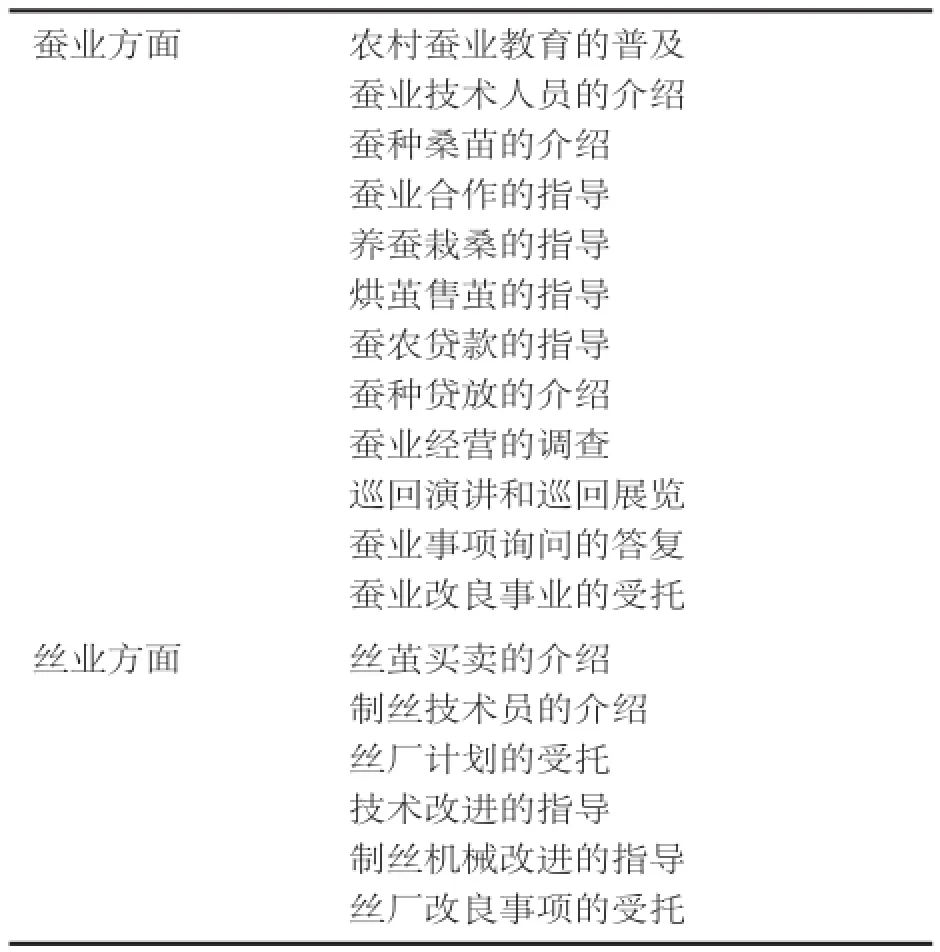

郑辟疆首先组织女蚕校发起了以推广改良蚕种和科学养蚕为中心的土丝改良运动。1923年9月,为了“对于养蚕制种制丝家及女子蚕业教育应尽提倡指导贡献受托之义务,特依全省农业组织系统案,设推广部以专司之”[14]265,并把推广部作为“女蚕对蚕丝业改进上有计划的依一定方向前进的起点”[14]265。当时郑辟疆成立推广部开展养蚕改良,曾遭到校内一部分老教师的反对,反对者认为女蚕校只要按部就班上好课,让学生顺利毕业就行了,社会上的养蚕生产学校管不了。教师中最尖锐刺耳的意见认为,学校是教育部门,成立推广部是不务正业。郑辟疆一面耐心细致地做解释工作,反复宣传学校教育与蚕丝改进事业结合的意义;另一方面大胆启用费达生等青年教师,希望通过努力,尽快打开局面。他结合自己多年来对女蚕校工作的思考,亲自拟定了《女蚕校推广部简章》[4]11,规定了推广部的工作内容与职责(见表1)。

表1 江苏省立女子蚕业校推广部工作内容与职责

为了促进蚕种改良和推广,郑辟疆与女蚕校教师邵申培“自十六年度起,每年元旦,招集各制种场代表,来校开种业进行讨论会一次”[15]。在参加会议的代表中,既有苏南各地蚕种场的代表,也有蚕科的教职员工。除了行业研讨会和演讲会以外,郑辟疆还倡导成立蚕业研究会,以交换知识、研究蚕业学术为宗旨,所有女蚕校蚕科教职员以及相关的制种家均为研究会会员,并规定每星期五集会一次,以讨论蚕业上之各种问题,鼓励教师之间、教师与行业专家之间加强教学、科研和信息交流,以便更好地促进教学及蚕丝推广工作。

为了直接帮助和指导蚕农科学养蚕,1922年郑辟疆亲自试验科学养蚕的技术方法。他利用早年在商务印书馆出版教材的稿费,在学校北门买了4亩地盖房,取名“壬戊馆”。他自己买了蚕种雇请工人帮助饲养,在试验成功后也开始制种优惠出售给蚕农。1926年,郑辟疆与邵申培一起,“假蚕校南河岸官荒地,建成大有蚕种场”。该蚕种场成为当时在规模和技术水平等方面全国首屈一指的蚕种场,并培育出被蚕农称誉为“铁种”的“方形牌”优质蚕种。女蚕校以优良蚕种减价让利出售,优惠蚕农,“本校各种蚕种,出优良行销各地农村,素受蚕户信仰,惟往年张价银一元,际此国难方般,农才经济衰落时,农民负担实重;本校为体念农民起见,将本年所制普通蚕种,一律减价出售,每张银八角。闻近日来到校定种者,已非常拥云”[16]。从此,女蚕校周边形成了一条全新的蚕丝业产业链。

数千年来,蚕丝收入一直是江南农民的主要经济来源。郑辟疆把自1923年倡导推动的蚕业改良称为“土种革命”,据费孝通《江村经济》记载,女蚕校仅是在吴江开弦弓村推行的蚕种改良就使农民的收入大约增加了一倍。[17]34江苏省立女蚕校像一个火炬手,在江南大地上为古老衰落的中国蚕丝业点燃了希望。郑辟疆倡导的蚕丝改革事业顺乎民意,合乎农民的需要,所以发展很快。他们从苏州浒墅关开始,逐步扩大范围,设立养蚕指导所,组织蚕农建立养蚕改进社、合作社,带动蚕种培育与销售,创造了蚕种场毗连兴盛的盛况,太湖流域的蚕桑质量更是因此而得到极大提高,直接带动了地方经济的发展。

五、小结:近代中国蚕丝业的先驱

社会学家费孝通写道:“育蚕到织绸是一个复杂的过程,是一个千家万户的生产活动。蚕丝的改革是一场艰巨的新旧斗争,不是少数人所能胜任的。”[1]4而郑辟疆可以说是“从头做起的一个人,他的一生记录是一部完整的中国蚕丝业改革史,他一步一个脚印地把改革的决心变成改革的成果。这个过程写出了他坚忍不拔,不怕困难的性格,也写出了他深谋远虑的战略思想”[1]4。

郑辟疆开创了学校为地方经济发展服务的“女蚕”模式。为了适应人才培养和服务社会的需要,郑辟疆对女子蚕业学校内部的组织结构进行了全面的改革,不仅设立场务部,办理养蚕、栽桑以及缫丝实习的有关事宜;而且渐次增设原种部,负责原蚕种的培养;增设试验部,负责地方品种的选育及国外引进品种的驯化;增设推广部,办理改良蚕种的推广,消毒防病,养蚕技术指导和提倡蚕丝生产合作,以及宣传、交流育蚕经验等。学校还设立了缫丝实习工厂。他深谋远虑的战略思想一方面体现在他在组织指挥推动蚕丝业改革的一系列谋划和行动上,另一方面体现在人才培养上,他按部就班地为每一个环节提出技术改革的方案,并为实现改革供应人才。

作为蚕丝革新家,郑辟疆带领女蚕校在蚕丝业改革和振兴方面做出了卓越的贡献。他推动建立的开弦弓生丝精制合作社是我国农民办的第一个近代丝厂,由于其“组织完密,自选种育蚕,至于缫丝,无不采用科学方法,以故业务发展,有蒸蒸日上之势,非亦全国之标榜”[1]72。开弦弓丝厂的建立,不但在技术上得以推广新技术,更为新的经营模式提供了试验基地,为今后对各地方丝厂的全面改造活动提供了先进的范式。郑辟疆在总结女蚕校对蚕丝业改进部署时认为“其进行上,确是节节相关、环环相连”。他把整个改进过程分为以下几个时代:“自一九一八年至一九二二年为进军前奏,自一九二三年至一九二九年,为开辟新蚕业(蚕种改良和养蚕改良)的重点时代,自一九三〇年起至一九三七年为加紧改进制丝,以图挽救蚕丝业衰落时代,抗战胜利后,一九四七年至一九四九年,为继续前进,尤为试行养蚕和制丝联合进行的时代。”[4]57而对蚕丝业改进的成效反映在养蚕方面是“全面反映了丰收好茧,使制丝原料之面貌为之一新。养蚕繁盛之区,显见农业经济好转,农本宽裕”[4]57;反映在制丝方面是“其技术上、设备上、经营上皆有所革新,呈现了正规制丝工业的面貌”[4]57。郑辟疆为了进一步扩大新蚕丝改进事业的影响,以开弦弓丝厂为经验,积极参与到周边地区各大型丝厂的改造工作中去,促进了苏南地区丝厂生产技术与机械的进步,开创了以新技术改造中国旧式缫丝厂的新路,开启了我国制丝机械改革的新纪元,不仅直接推动了我国在国际蚕丝业市场与日本竞争能力的提高,也确立了江苏省立女蚕校“蚕丝改革发动机”的领先地位[18]。

在人才培养上,社会学家费孝通认为,主持女蚕校几十年如一日的郑辟疆是个富于战略思想的人。他清晰地认识到:进行社会改革,培养人才是第一,必须教育先行。他十分明确要培养出怎样的人才,对社会有什么用处。郑辟疆根据蚕丝事业发展的实际需要,一步步地提供必要的人才。1930年,郑辟疆深感制丝事业的改进必须加紧培养中级技术人才,于是设立女蚕校高级制丝科(中专),同年把中级养蚕科改为中级蚕丝科。1935年,由于蚕丝事业的改造要求蚕丝业的理论与技术急需提高,郑辟疆深感高级制丝人才缺乏,“欲求事业之加速前进,不能不有高等制丝教育”,即拟创办制丝专科,训练专门人才以应社会急需,女蚕校于1934年向江苏省政府提出申请,利用女蚕校现有制丝、蚕桑的专业师资与设备,兼办高级制丝专科,经批准女蚕校创办了制丝专科学校,这是我国制丝高等教育的开端。1937年又增设养蚕专科,更改校名为江苏省立蚕丝专科学校,从此开创和构建了我国中高职相衔接的蚕丝职业教育体系。[19]131

社会学家费孝通称赞郑辟疆是一个“一生为使别人生活得好起来而不计较报酬埋头工作的人”[1]2,郑辟疆一心只为学生、为学校、为教育着想,受到了全校师生的崇敬和爱戴,并被日本友人尊称为中国蚕丝业的圣人。1948年,在女蚕校校友的捐款集资下,一度毁于日军战火的原女蚕校大礼堂得以重建,师生们建议以郑辟疆的号来命名新的大礼堂为“紫卿堂”,但遭到郑辟疆的激烈反对。他建议起名为西陵堂,在他亲自撰写的《西陵堂记》中写道:“命名为紫卿堂,予以不敢当此,爰题为西陵堂……实为四千年前蚕政创举值得吾人纪念,愿吾蚕业同志咸能继西陵遗教而光大之。”[1]139郑辟疆在其遗稿中写道:“一生无贡献,未尽人民责,徒餐三百石,无以报农人。”从中可以看到他“春蚕到死丝方尽”的高尚品格。正如费孝通写道:“我想这对他并不会带来痛苦和烦恼,因为这是他为了完成他的使命必须付出的代价,受之如贻。”[1]6

参考文献

[1]余广彤.蚕魂——费达生传[M].苏州:苏州大学出版社,2002.

[2]日本蚕丝业同业工会中央会.支那蚕丝业大观[M].东京:冈田日荣堂,1929.

[3]向复庵.江苏省各级学校推行生计教育计划之商榷[J].江苏教育,1924,(4).

[4]郑辟疆.江苏女蚕校对蚕丝业事业改进的事迹纪要[Z].苏州:苏州大学档案馆,1962.

[5]日本新增关于蚕丝业之预算[J].女蚕,1928,(35).

[6]李喆,石明芳,林冈.苏州蚕桑专科学校简史[M].苏州:苏州大学出版社,2009.

[7]郑辟疆.省女蚕所负时代之任务及改进[J].江苏教育,1933,(5).

[8]教训新计划已呈厅鉴核[J].女蚕,1932,(49).

[9]校长赴沪[J].女蚕,1924,(11).

[10]蚕学生用途之商榷[J].女蚕,1923,(7).

[11]供求不相应[J].女蚕,1924,(12).

[12]华新丝厂托聘蚕业指导员[J].女蚕,1933,(56).

[13]上届毕业生之出路[J].女蚕,1934,(61).

[14]郑辟疆.浒墅关蚕校对蚕丝事业改进的经过[G]//政协苏州市委员会文史资料研究委员会.苏州文史资料:第1-5合辑. 苏州:江苏省苏州市委员会文史资料研究委员会,1990.

[15]第二次种业进行讨论会开会情形[J].女蚕,1928,(35).

[16]蚕种减价出售[J].女蚕,1933,(56).

[17]余广彤.蚕丝春秋[M].南京:南京出版社,1990.

[18]朱跃.民国江苏省立女蚕校官产学用合作的现代启示[J]职业技术教育,2013,(16).

[19]朱跃.郑辟疆教育思想与实践研究[M].苏州:苏州大学出版社,2013.

[责任编辑:罗雯瑶]

作者简介:朱跃(1966— )男,江苏金坛人,博士,苏州大学研究员,主要从事高等教育管理和职业教育史研究。

中图分类号:G719.29

文献标识码:A

文章编号:2095-7068(2016)02-00113-07

收稿日期:2016-03-10

Zheng Pijiang and Jiangsu Women's Sericulture School

ZHU Yue

( Applied Technology College of Soochow University, Suzhou, Jiangsu 215325, China)

Abstract:In 1918, Zheng Pijiang was appointed president of Jiangsu Women Sericulture School in its difficult time. He was determined to recover the international competitiveness of Chinese sericulture. He advocated the combination of education and scientific research with production, as well as the combination of talents cultivation and sericulture practice. He recruited able people without overstressing qualifications,and established a faculty and staff with shared goals. The faculty and staff were highly devoted without thinking too much about the pay. Zheng took the sericulture reform as the mission of the times for Jiangsu Women Sericulture School. He led the sericulture reform with strategies step by step, initiating the sericulture model of school education serving for local economic development, creating the classic cases for sericulture popularization and reform such as Dayou silkworm farm and raw silk refining cooperatives. He was the eyewitness to sericulture reform in China. Under his leadership, Jiangsu Women Sericulture School had played an important role in sericulture talents cultivation and industry revitalization.

Key words:Zheng Pijiang; Jiangsu Women Sericulture School; sericulture reform