中美网络时尚新闻中女性形象的对比研究

赵 赟

(华东交通大学 外国语学院,江西 南昌 330013)

中美网络时尚新闻中女性形象的对比研究

赵赟

(华东交通大学 外国语学院,江西 南昌330013)

通过选取新浪网、美国在线(AOL)两家主流网络新闻媒体,对其中时尚新闻中的中美两国女性人物报道和女性形象塑造进行探讨,包括性别角度的形象、女性角色形态及女性气质的描述,探讨在时尚媒体中两国女性形象的差异和趋同。并用跨文化比较的办法,从中西传统的性别文化、女性的社会性发展、女性的自我建构等方面挖掘在不同的文化中女性形象的社会根源。

网络时尚新闻;女性形象;文化解读

至20世纪70年代以来,女性主义理论日益成熟,国内外的女性主义研究也开始步入新的发展领域,针对女性的研究进入了多学科融合发展的新时代。其中“女性与媒介”的研究异军突起,主要用社会性别视角来研究媒体现象并探究其本质,尤其强调用批判的观点来考察社会媒体所传播的性别意识。最具影响力的学者有:盖尔·塔齐曼(1978), 卜卫(2001), 何祖健 (2003),刘立群(2006),柳玉臻(2011)等。以上研究者多以媒介内容为研究对象,包括各类文学作品及大众文化,如影视剧、广告等传播的女性形象。然而在现代社会,网络因其广阔的覆盖面、飞速的信息传递成为文化传播的主要载体,人们对网络的依存度越来越高,网络传媒对受众思想意识的形成有着极其重要的影响。可对女性与互联网新闻的研究则是处于刚刚起步的状态,且多集中于对政治新闻、体育赛事的探索。时尚新闻无疑是现代城市女性生活的乐趣之一,新闻旨在倡导新生活观念、追求高品质生活,并满足女性对大千世界的好奇心,引导女性发现、尝试更加符合国际化的时尚生活方式。在这种新闻媒介中,在不同的文化背景下,当今网络时尚新闻塑造了怎样的女性形象?

鉴于此,本文选取了新浪网、美国在线(AOL)两家主流网络新闻媒体,采用量化和内容分析相结合的方法,对其中时尚新闻中的女性人物报道和女性形象塑造进行探讨,包括性别角度的形象、女性角色形态及女性气质的描述。并用跨文化比较的办法,旨在发现中美两国女性形象的差异和趋同,探究在不同的文化中导致女性形象差异的社会根源,以期打破以往认识的定式,为女性的社会认知研究提供新的思考。

一 时尚新闻中女性形象的异同性分析

新浪网作为中国颇具权威的门户网站,其时尚频道(fashon.sina.com.cn),包括时装、美容、美体、尚品、婚嫁及精选6大板块。频道定位于解读时尚圈最关注的热点事件,跟踪最炫酷的秀场时装趋势,向女性读者传递最实用的美容资讯信息,以引领最愉悦尚品的生活方式。本文对2014年新浪时尚3、7和11月共3个月的新闻报道进行了抽样调查,随机抽取相关新闻67篇。美国在线(AOL)作为美国颇具权威的门户网站,其时尚(lifestyle)频道,包括时尚(style)、丽人(beauty)、健康(wellness)、美食(food)、旅行(travel)、家居(home)、时尚精选(lifestyle collective)等 7大板块。作为最流行的媒体之一,时尚频道的新闻重点反映社会流行生活、传播时代风向标式的信息,深入女性群体,引领时尚流行趋势。本文同样对2014年美国在线的时尚3、7和11月共3个月的新闻报道进行了抽样调查,随机抽取相关新闻67篇。研究从3个方面展开,即:从性别角度进行形象分类;从女性角色角度进行形态分析;从女性气质描述角度进行分析。

1.性别形象分类。

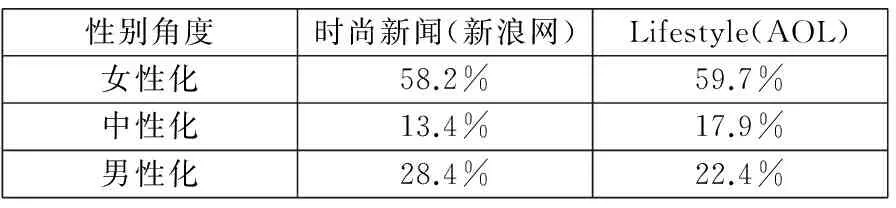

如表1所示,在以女性群体为主的时尚新闻中,不管是新浪网还是美国在线纯女性化形象的文章占了绝大多数,分别高达58.2%、59.7%多,主要关注的是女性的外在形象、气质性格等。而涉及男性的新闻或男性视角的内容也占有一定的篇幅,比例分别达28.4%和22.4%,主要涉及其事业成功、品位内涵、感情需求等,较少涉及外表。数据显示时尚新闻虽然以女性为读者主体,但不可否认媒体传播中男性视角及男性审美观对女性形象的塑造有着相当的影响。剩下的均为中性化形象或中性内容,虽然所占比例不大,但也从侧面反映了女性内心期望独立,当然同时也说明读者市场对中性化形象有一定的需求。

对比两组数据也不难发现其中的差别,集中表现在中性化及男性化的差异上。美国的女性化形象比例比中国稍高一些,但中性化形象的数据高出近5%,且男性化数据少6%。更少地直接引用男性的话语,更多地逃脱男性的思维方式,这从反面体现了美国的女性形象呈现出更多的个性独立,更好地体现自我价值,与男性平等发展。

表1 性别形象分类表

2.女性角度的形态分析。

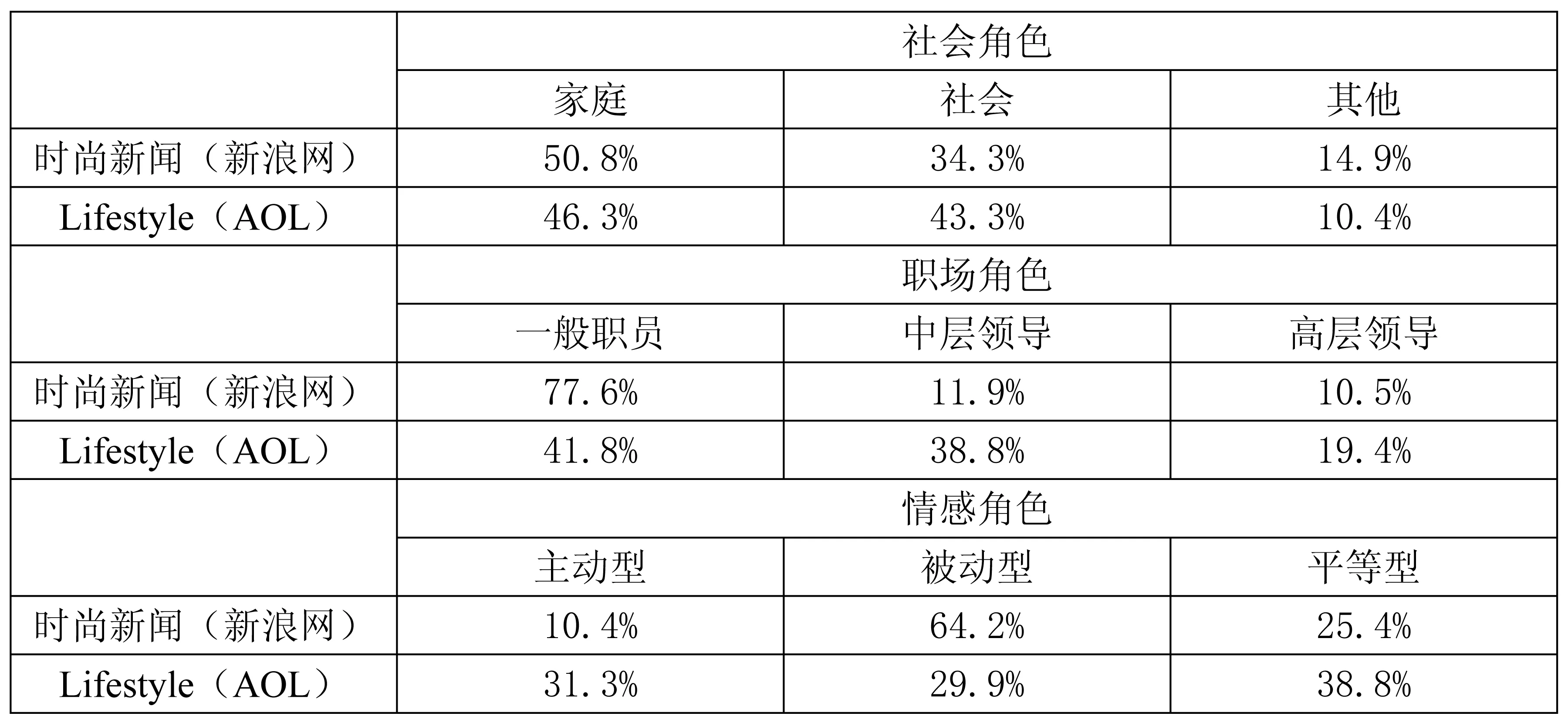

对女性角色的形态分析可以从三个角度进行探讨,即:社会角色、职场角色、情感角色。如表2所示,尽管社会文化发展、人类文明进步,中国人的价值观发生了极大的转变,女性更多地出现在职场,但更多的媒体中体现的女性形象仍然是家庭角色,其作为被领导者的本质并未改变,即便是在两性情感中,女性形象依旧处于被动角色更多。中国自古的女性社会角色就是归属于家庭,表2 的数据显示绝对比例的女性形象还是来自于家庭角色,虽然从传统的家庭妇女转变成优雅的贵妇形象,但不难发现家庭对于女性而言是一个非常重要的,甚至是最重要的角色。同时中国的女性也越来越多地参与社会分工,充当社会角色。但数据的分析也不难看出“玻璃天花板”的存在,女性在职业生涯中所遇见的性别歧视及职场瓶颈。女性在高层管理中所占的比例仅为10%,男性仍然处于职场的“上层”主导地位,在高层管理岗位中男性意识得到集中体现,而女性在决策和民主中仍处于被边缘化的角色。从样本新闻的数据中,也有部分涉及两性情感的内容。然而统计结果表明,在男女两性情感关系中,也有体现两性平等关系的,但主动角色的女性形象所占比例非常小,女性多处于被动角色,数值高达64%。

而对美国在线的数据则显示出较大的差异,特别表现在职业角色和情感角色上。在社会角色分类上,美国当今女性角色的主体仍是家庭角色,占46.3%,这说明虽然社会角色和职业角色有较大的改变,中美的社会传统和历史原因决定了女性的传统角色依然是家庭,传统的女性家庭形象在人们心中依旧根深蒂固。就职业角色的比例而言,虽然最高的依旧是公司一般职员,占41.8%,但是中层管理者占38.8%,高层管理者也有19.4%。新闻中明星、高层经理等女性介绍自己的职场故事、成功之路。可见西方女性通过参与社会劳动生活获得了经济独立,社会地位也有明显的提高。情感角色的数据更强烈地体现出美国女性在情感方面的积极主动,数据显示女性的主动角色比例明显增大,同样平等角色的比例增加也体现了西方女性追求自由平等的情感渴望。

表2女性角度的形态分析表

3.女性气质描述的分析。

通过分析新浪时尚新闻样本,对其中女性气质风格的语言进行概括,发现女性形象多是描述女性的身体、角色和特质等。在塑造女性形象时,居于首位的是美丽优雅的女人味。如:温柔、贤惠、优雅,而后才是知性、稳重、自信,最后才是独立、干练。通过对美国在线的时尚新闻进行样本分析,就其中描述女性气质风格的语言进行概括,同样发现女性形象多是美丽优雅、充满女人味的女性身体和特质,但成熟、知性、自信也位居首位。

从文字内容分析中可以看出,无论世界如何发展,男权社会代表的审美标准依然是居于媒体榜首。现代女性形象的代名词如优雅、贤惠仍是以传统审美为基础的,并没有打破旧有的男权传统,可见男权意识一直占有着不可动摇的地位。当然现代女性自我意识也更多地被唤醒,主要表现在自信、张扬、一反女人味,与传统格格不入的中性帅气的形象在时尚新闻中也独具风格。

二 女性形象差异的跨文化内涵及其成因

通过对中美网络时尚新闻报道中女性形象塑造的对比分析,两国的报道存在着以下异同:(1)在以女性群体为主的时尚新闻中,不管是新浪网还是美国在线纯女性化形象的文章占了绝大多数,主要关注的是女性的外在形象、气质性格等,且多在塑造美丽优雅的具有女人味的女性形象。(2)对于社会角色的冲突及认同中,中国女性期望的是和谐发展、角色兼顾,不认同对家庭角色或社会角色的放弃;而西方女性主义者更多地提出女性独立的个性和个人价值的实现,并与男性平等发展。(3)职业歧视则是普遍存在的现象,但美国女性步入中高层管理岗位的比例显然更高。(4)在婚姻情感问题上,中国女性仍处于相对被动的角色,家庭依然是其情感依托的重心。中国女性在努力参与社会工作的同时,还要继续承担传统女性角色。西方国家的女性呼吁男女两性平等,建立以爱情为基础的、自愿意向的婚姻甚至是家庭的解体。

探究差异存在的主要原因,笔者归纳如下所述。

1.传统性别意识的差异。

传统性别文化是以男性为中心的传统文化,强调男性的社会角色及女性的家庭角色,典型代表包括男尊女卑、男主外女主内、男强女弱等,体现了传统文化对女性的压迫。导致的结果是女性花了更多的时间在生育抚养孩子、照顾家庭上,而男性花了更多的时间参与社会活动。

中国历经两千多年的封建社会,女性受尽“三纲五常”“三从四德”的礼教束缚。虽然经过当代妇女解放运动的洗礼,社会整体的男女性别平等意识有了相当的提高,但传统的男权文化意识依旧根深蒂固,在中国人意识的深层结构中均有体现,并且社会在对女性的角色作评估和角色定位时,男权文化的影响仍然深刻。即使是在现代社会,媒体对妇女角色的褒扬也往往是集中在其家庭角色而非其社会角色,视传统文化中女性贤妻良母的角色定位为优。如,女性一旦成为“女强人”,更多的是遭到贬低和排斥。此类媒体宣传进一步说明,女性精神个性的追求历来是被忽视的,女性的角色多存在于女性的母性角色与妻性角色,显然是受制于传统文化伦理的制约。

在美国,长期教化的男尊女卑思想也内化为社会性别意识,妇女在家庭中的传统角色即是母亲和妻子。宗教的影响也是深远而巨大的,如,基督教将女性列为万恶之首,女人是男人的附庸。在经历了两次大规模的女性主义运动以及女性受教育状况的改善,西方女性的主体意识在逐步提高,肯定自我价值、要求自我权利与追求自我解放。新一代的女性敢于挑战传统的两性观念,追求平等的生活方式。

2.女性社会化发展的差异。

在女性的社会化发展问题上,讨论最多的是家庭角色和社会角色的冲突。中美女性皆有碰到,但细察之下实有差异。

在现阶段中国的国情下,女性的角色冲突主要表现在角色过载。绝大多数女性渴望参与社会,实现劳动就业。然而实际情况却是,女性不仅要与男性一样承担社会角色,又无法摆脱传统女性角色赋予的家务劳动的重担。在婚姻中女性所承担的是双重角色:社会角色所赋予的职业劳动和家庭角色所赋予的社会劳动。所以中国女性在平衡社会角色和家庭角色的双重追求上,处于尴尬甚至艰难的境遇。

美国社会相对较高的生产细化水平,家务劳动的大量社会化,在很大程度上使女性从繁重的家务劳动中解放出来,也使家庭角色不再阻碍女性参与社会活动。但女性参与社会就业的最大阻碍依旧是传统的性别模式把女性角色定位于家庭。所以,对美国女性而言,角色冲突主要表现为角色期望的冲突。她们更希望的是打破社会现有的性别定势,提高女性参与社会的觉悟,争取女性社会参与的权利。

3.女性自我构建的差异。

女性自我建构的内涵包括:独立人格、真正的女性气质、构建自己的生活,同时能够正确地对待男性、与男性平等和谐发展。从文本分析来看两国女性的柔弱性均有体现,但美国女性在情感方面的主动性比中国女性强。究其原因可归结为美国女性的独立意识更早地被唤醒,独立人格较中国女性而言更强一些。

中国的传统文化推崇的是集体主义,历史上女性更是将自己淹没于强势的男性集体之中。新中国成立后,女性在政治经济、文化教育等各方面都获得了与男性平等的权利,且国家以法律的形式予以保护。但这一场由男性、国家主导的中国妇女解放运动,并没有彻底改变中国女性的独立人格,构建自己的生活。性别关系虽有变化,但中国女性从未以女性的立场对自我的权利进行审思,对自己个体的权利进行诉求,更未表达自身独特的权利和需求。

美国文化则是典型的个人主义文化,推崇人的独立自主性和独特性的发展。随着美国社会工业化和现代化发展的进程,女性广泛参与社会就业,获得了经济上的相对独立性。女性的文化素质和社会地位也不断提高,她们追求男女在社会和家庭上的平等,而不是像过去那样忍受社会、家庭的歧视。女性的主体意识、性别意识觉醒并发展起来。她们呼吁男女平等,认为婚姻家庭不应该是对妇女的束缚,反对把妇女等同于家庭角色。

三 结论与启示

通过对两组新闻数据的分析,笔者发现时尚新闻虽以女性读者为主体,但不可否认男性视角及其审美观对女性形象的塑造有着相当的影响。但两国的报道仍不同:对于社会角色的冲突及认同中,中国女性期望的是和谐发展、角色兼顾,不认同对家庭角色或社会角色的放弃;而西方女性主义者更多地提出女性独立的个性和个人价值的实现,并与男性平等发展。就职业歧视而言,虽是普遍存在的现象,但美国女性步入中高层管理岗位的比例显然更高。在婚姻情感问题上,中国女性仍处于被动角色,其情感仍依附于家庭。中国女性并未获得真正意义上的解放,在努力工作的同时,还要继续承担传统女性角色。西方国家的女性呼吁男女两性平等,建立以爱情为基础的、自愿意向的婚姻甚至是家庭的解体。

造成中美网络时尚新闻中女性形象的差异和趋同的原因是多层次的,本文从中西传统的性别文化、女性的社会性发展、女性的自我建构等方面进行了探讨。那么新闻报道作为推动社会发展的主要动力之一,肩负着特殊的使命,应该推促性别平等意识,女性和男性同是社会发展的主角,男女平等意识应该在传媒和社会各个层面实现主流化。

[1]Arthur H. Smith. Chinese Characteristics[M]. Shanghai:Shanghai Sanlian Publishing House, 2007.

[2]Ting-Toomey S. Intercultural conflict styles: A face-negotiation theory. In Kim Y. Y. , Gudykunst W. B. (Eds.) Theories in intercultural communication[M].Newbury Park CA: Sage Publications, 1988.

[3]Ting-Toomey. S, Oetzel. J. G. Managing cross-cultural conflict effectively[M].California: Sage Publications, 2001.

[4]Lin, Y. My Country and My People. First published in 1936.This edition was published in Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 1998.

[5]Hu, H. C. The Chinese Concept of ‘Face’ [J].American Anthropologist, 1944, 46: 45-64.

[6]刘利群.社会性别与媒介传播[M].北京:中国传媒大学出版社,2004:162.

[7]卜卫.媒介与性别 [M].南京:江苏人民出版社,2001.

[8]胡文仲. 跨文化交际学概论[M].北京:外语教学与研究出版社,1999.

[9]于东晔.女性视域——西方女性主义与中国文学女性话语[M].北京:中国社会科学出版社,2006:19.

[10]易中天.闲话中国人[M].上海:上海文艺出版社,2000.

Class No.:G03Document Mark:A

(责任编辑:蔡雪岚)

Comparative Decoding of Female Images in Chinese and American Online Fashion News

Zhao Yun

(School of Foreign Languages, East China Jiaotong University, Nanchang, Jiangxi 330013,China)

Based on the online fashion news collected from fahion.sina.com.cn and AOL, the author tries to decode the different females images Chinese and American cultures from the perspectives of gender images, social and career roles as well as emotional status. To explore the similarities and discrepancies, the author also analyzed the reasons from the aspects of cultural differences, development of females’ socialization and their self- construction.

online fashion news; female image; cultural decoding

赵赟,硕士,副教授,华东交通大学。研究方向:跨文化研究。

江西省高校人文社会科学研究项目“网络新闻中社会性别意识的建构——对新浪网、美国在线的跨文化研究”(项目编号:YY1418),立项单位:江西省教育厅。

1672-6758(2016)10-0142-4

G03

A