产业集聚对城市生态环境的影响和演变规律

刘习平 盛三化

摘要:扩展了STIRPAT模型,测算出了中国286个地级及以上城市2003-2013年的产业集聚度、城市污染综合指数和环境规制水平,并探讨了城市产业集聚对城市环境的影响。产业集聚对城市环境的影响并不是简单地增加城市污染或减少城市污染的线性关系,而是存在着某个临界点,实证检验表明城市产业集聚对城市环境的影响呈现出“u”型演变的规律,产业集聚度的对数3.1161为拐点。基于此,提出了产业集聚生态化发展模式观点,包括生态工业园区发展模式和城市功能分区发展模式,使得产业在集聚过程中促进经济增长,但污染排放并不相应增加,从而产业集聚、经济增长与生态环境之间呈现一种良性互动关系。此外,合理控制城市人口规模、提高环境规制水平以及优化产业结构也是改善城市环境的重要途径。

关键词:产业集聚;城市环境;影响;演变规律

文章编号:2095-5960(2016)05-0090-11;中图分类号:F299.231;文献标识码:A

一、引言

所有具有经济活力的地区都是产业集聚高度发达的地区,产业集聚与城市经济增长间的相关性日益明显(Henderson,2003)。过去,人们大多关注产业集聚所带来的经济效益,更多地研究了产业集聚对经济增长的影响,对于产业集聚所带来的环境问题关注比较少。随着可持续发展理念日益深入以及中国城市经济规模的扩大,有必要特别关注产业集聚所带来的环境问题。中国正处在工业化和城镇化快速发展的时期,产业集聚作为一种最具活力的空间组织形态,在一定时间内还会得到强化,生产要素向城市集聚的驱动力还将长期存在。同时,关注城市生态环境状况又是城市实现可持续发展的坚实保障,因此研究城市产业集聚对城市环境的影响对于城市经济的发展意义重大。

关于产业集聚对城市环境的影响,一部分研究认为产业集聚是造成城市群地区水资源短缺、土地占用、土壤退化、大气污染、生物多样性减少等一系列生态环境问题的主要原因之一(Frank,2001;Verhoef,2002;于峰,齐建国,2007)。还有一些文献从开放视角探讨FDI流人的规律,认为产业集聚的区域多是FDI流入集中的区域(Brennery,2001),根据“污染避难所”理论和“向环境标准底线赛跑”假说,FDI大量流入会带来产业集聚的负环境外部性问题(Verhoef,2008)。也有相反的观点认为产业集聚具有正的环境外部性,例如产业集聚带来的技术扩散与知识外溢为企业采用环保型生产技术提供了可能(Hosoe et al,2006),集聚会引发竞争效应、技术进步及扩散,从而提升环境质量(陆铭,冯皓,2014;杜震,卫平,2014)。同时,市场竞争的压力将使得企业更加重视环境问题从而提升社会信誉(闫逢柱等,2011)。另外,还有学者认为,产业集聚与城市环境污染之间可能存在着相互交替的关系。在经济发展水平较低的阶段,人们的环保意识和环境规制水平较低,促进经济发展将不可避免地牺牲环境;但随着生活水平的提高,人们对环境质量要求更高,污染治理资金更充裕,环境质量会得到一定程度的改善(许和连,邓玉萍,2012)。在市场化较低的阶段,工业集聚的污染效应较大,资源消耗的速度超过资源再生速度和环境承载极限,将导致环境污染加剧(李筱乐,2014)。此外,还有一些研究表明并非产业的集聚程度越高,产生的经济社会和环境效益越高,当产业高度集中,超过了该区域的环境承载力时,集聚所带来的环境负外部性增强(Due,2007)。产业集聚如果仅提高了生产效率和扩大了生产规模,而对环保节能过程并无改进,将导致更多污染(张可,汪东芳,2014)。还有观点认为,生态环境的恶化并不是产业集聚本身造成的,而是粗放型的生产方式等其他原因造成的,所以不同的集聚程度可能对应不同的污染效应,它受到发展理念、环境政策和技术水平等因素的影响(盛广耀,2009)。

通过对这一问题研究结论的回顾,笔者认为,产业集聚对城市环境的影响可能不是简单地增加城市污染或减少城市污染的线性关系,而且存在着某个临界点,因为产业集聚与人口集中和城市化是相伴而生的。很显然,随着产业集聚度的增加,人口过度集中必将会超出该城市环境承载力,导致整个生态环境系统的破坏(Vernon,2003)。已有一些学者非常关注与产业集聚相伴而生的城市规模扩大而带来的“城市病”问题,认为“城市病”会出现种种后果。根据笔者的研究,产业聚聚对城市环境的影响存在着正效应和负效应。正是这些效应的交互作用,才使得這一问题变得复杂起来。本文试着对这一问题进行深入研究,构建了理论框架,并从实证上进行检验,以便给我国现阶段城市化进程中的产业布局和可持续发展提供借鉴和指导。

以上文献对本文的研究提供了有益的借鉴和参考,相比于已有研究,本研究具有如下特色:(1)本文测算了产业集聚度、城市污染综合指数和环境规制水平,在计量指标选取中大大降低了选取单一指标进行计量分析而产生的偏误。(2)扩展了STIRPAT模型,由于产业集聚和环境规制对城市环境会产生影响,因此本文在STIRPAT模型中加入了反映产业集聚和环境规制的变量。(3)以往的研究缺乏产业集聚对城市环境影响的机理分析,理论上还不够深入和系统,本文构建了产业集聚对城市环境影响的理论体系,并使用地级市数据从实证上进行了验证,具有一定说服力。(4)提出了城市产业集聚的生态化发展模式。

二、产业集聚对城市环境的影响效应

(一)正效应(减少环境污染)

产业集聚对城市环境影响的第一个正效应可称之为技术效应。城市化通过产业集聚的技术溢出效应提高能源使用效率(Lucas,1988),减少环境污染。由于技术效应存在边际技术递减的规律,所以在产业集聚程度较低的阶段,技术效应能够有效地改善城市环境,但随着产业集聚程度的增加,技术效应改善城市环境的作用逐步减弱(Liu,2009)。第二个正效应可称之为共生效应。产业集聚使得关联企业之间综合利用原料、能源以及“三废”资源,减少污染排放(冯薇,2006)。当前已有很多城市建设了生态工业园区,城市规划中也考虑了分区建设,将工业区与商业和居住区分开,这在一定程度上有利于资源综合利用以及废弃物的合理处置,从而改善环境质量。第三个正效应可称之为规制效应。产业集聚能够促进经济增长,随着人民收入水平的提高,环保意识增强,这将迫使政府提高环保标准,促进严格的环境规制,有利于环境质量的提高。规制效应很难量化,也不是单向的。在早期阶段,经济发展水平较低,当地政府为了促进本地经济发展,可能会忽视城市环境的生态保护,在后期,随着人民收入水平的提高和环保意识的增强,政府可能会实施较严格的环境管制,从而有利于改善城市环境质量。

(二)负效应(城市环境污染增加)

产业集聚对城市环境影响的第一个负效应可称之为扩张效应。城市产业集聚带来城市规模的扩张,生产的扩大和消费总量的上升,会增加原材料的消耗,导致污染物呈递增态势增加。第二个负效应可称之为密集效应。以第二产业为主的城市生产方式消耗更多的资源和能源,排放更多的废弃物和污染物。随着城市化和工业化步伐的加快,城市污染物的排放还会逐步增加,加之受城市空间所限,产业集聚所带来的污染排放是递增的。第三个负效应可称之为锁定效应,即当前的环境质量会影响后期的环境质量。马歇尔曾指出当一个产业在某个地方出现后,就趋向于在这个地区长时间发展,从而产生类似于锁定效应的结果。污染密集型企业短时间内可能不会搬迁,会加重当地城市环境污染,形成循环累积的环境负面效应。同时,当一个城市生态环境达到所能承载的环境容量时,环境恶化程度会进一步加剧。

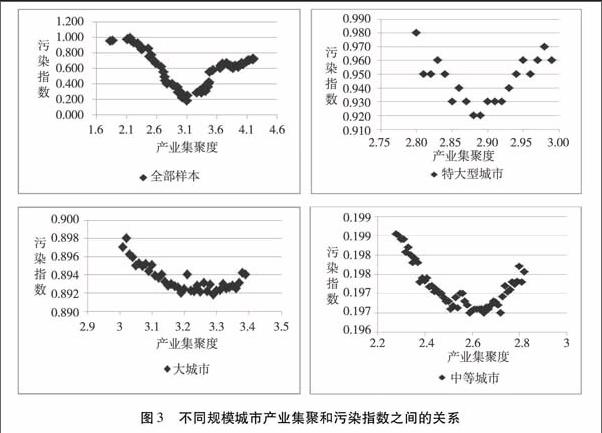

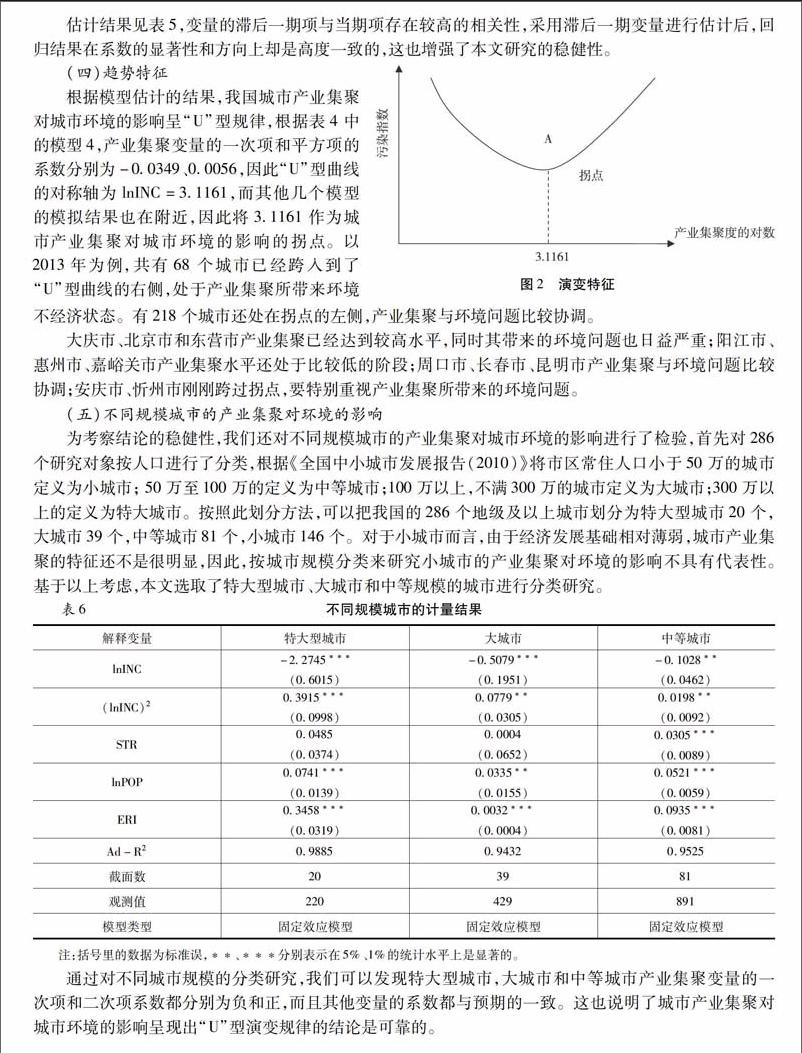

(三)演变特征

就产业集聚对城市环境的正效应而言,技术效应和共生效应起主导作用,由于技术效应具有边际技术递减规律,所以产业集聚对城市环境的正效应呈现出以下特点:产业集聚程度较低的阶段,产业集聚能够有效地减少污染,但随着产业集聚程度的提高,产业集聚带来的减少污染排放的作用逐步减弱。

就产业集聚对城市环境的负效应而言,扩张效应和密集效应起主导作用,由于扩张效应和密集效应都会导致污染排放物以递增的速度增加,所以产业集聚对城市环境的负面影响呈现出以下特点:产业集聚程度较低的阶段,产业集聚所带来的污染排放量较少,但随着产业集聚程度的提高,产业集聚带来的污染排放量以递增的速度增加。

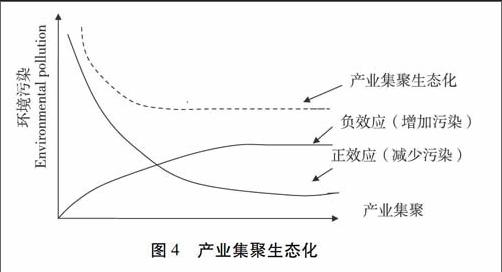

我们用横轴表示产业集聚,纵轴表示环境污染,产业集聚对城市环境的正效应是一条从左上方向下方倾斜的曲线,呈单调递减趋势;产业集聚对城市环境的负效应从左下方向右上方倾斜,呈单调递增的趋势。因此,在这两种效应的综合影响下,产业集聚对城市环境的影响呈现出先递减然后递增的“u”型趋势。

五、产业集聚生态化

根据我们的理论和实证研究,城市产业集聚对城市环境的影响呈现出“u”型演变规律,当前,我国已有一部分城市已经跨人了拐点的右侧,那么,在其他条件不变的情况下,随着城市规模的扩大和产业集聚水平的提高,城市环境问题将会进一步恶化,产业集聚所带来环境不经济将会越来越明显。基于此,我们提出产业集聚生态化发展模式,使得产业集聚、经济增长与生态环境之间呈现一种良性互动关系。

(一)发展理念

随着我国工业化和城镇化的加快推进,在一定时期内,生产要素向城市集聚的驱动力还将长期存在。在不考虑环境要素的情况下,产业集聚作为一种有效的发展模式,对推进产业成长、促进资源优化配置具有积极作用。但是,从城市可持续发展的角度来看,又必须兼顾经济增长和环境保护的关系。因此,我们提出产业集聚生态化的发展模式,即产业在集聚过程中促进经济增长,但污染排放并不相应增加,产业集聚与环境污染之间呈现“脱钩”发展,使得产业集聚、经济增长与生态环境之间呈现一种良性互动关系。根据前文的理论分析,产业集聚生态化的理念是加强正效应,降低负效应。

对于加强正效应而言,需要加强产业集聚发展的技术效应,并促使资源共生循环利用,提高环境规制水平,使得正效应曲线更趋近于横轴。对于降低负效应而言,就是使得产业在集聚过程中,资源消耗和环境污染增长的速率低于产业扩张的速度。产业的生态化、清洁生产,使得污染排放以低于产业集聚的速率增加。在图4中表现为负效应的斜率更小,线条更平坦,或者向下弯曲。

根据以上分析,产业集聚生态化使得负效应的斜率更小,线条更平坦,或者向下弯曲,正效应曲线更趋近于横轴。那么污染曲线不会随着产业集聚程度的提高而向上弯曲,而是基本与横轴平行的一条平缓的曲线,这样就会导致城市产业集聚推动经济增长的同时,污染排放保持在一定的水平上,而不是随着产业集聚水平的提高而增加(见图4)。

(二)发展模式

产业不仅要集聚化,而且要向生态化方向发展,通过大力发展循环经济,采取生态工业园区发展模式和城市功能分区模式,从而实现污染排放的减少。

一是生态工业园区发展模式。从促进经济增长的角度看,产业集聚将会是一个大趋势,但产业集聚过程中要特别重视其对城市生态环境的影响。能够同时兼顾产业集聚和生态化发展的空间载体之一就是生态工业园区。生态工业园区实现不同企业之间资源和能源的综合利用和传递,原料、能源和“三废”资源循环利用,提高经济效益,同时又减少对城市的污染。对于新创建的生态工业园区,要运用循环经济理论,按照生产者、消费者和分解者的功能引入企业和集聚产业。通过产业链和废物链的构建和完善、资源和废物的减量化等措施,大力发展生态产业。对于已有的工业园区,要用生态化的理念打造园区发展,实现产业集聚与生态化发展的有机结合。

二是城市功能分区发展模式。城市是人口与产业集聚的空间载体,伴随着城市规模的扩大和产业结构的变化,内部功能逐步趋于分化。科学划分城市功能分区,一方面实现区域内部经济资源的集约性,实现城市经济资源价值最大化;另一方面把污染较严重的工业区与商业、行政、居住混合区分开,从而减少工业化和城镇化发展对城市居民生活带来的环境污染影响。对于新规划的城市,要把城市功能分区作为其中重要的内容,把工业区、居住区、商业区相应的分开。对于已经发展到一定规模的城市,要考虑将高污染的工业迁移出去,在产业集聚发展的基础上减少环境污染。

六、结论与建议

本文的主要结论是:(1)从理论上来看,产业集聚对城市环境的影响存在着正效应和负效应,正效应包括技术效应、共生效应和规制效应;负效应包括扩张效应、密集效应和锁定效应。正是这些效应的交互作用,使得产业集聚对城市環境的影响不存在简单的线性关系。(2)从实证上分析了产业集聚对城市环境的影响呈现出先递减然后递增的“u”型规律,而且有68个城市都已经步入到了“u”型曲线拐点的右侧,这类城市面临着产业集聚所带来的环境不经济状态。(3)产业集聚对城市环境的影响也取决于产业集聚的阶段和不同的集聚方式,未来城市的发展要提高产业集聚水平,同时要走产业集聚生态化发展之路,产业集聚与环境污染之间呈现“脱钩”发展,使得产业集聚、经济增长与生态环境之间呈现一种良性互动关系。

我们研究中的几点建议对于制定城市产业布局与可持续发展政策是重要的:(1)政府应加强城市产业集聚的培育与引导,以循环经济为理念构建生态工业园区,在发挥产业集聚规模效应的基础上实现清洁生产。同时,在城市规划中合理考虑城市功能分区,在产业集聚发展的基础上减少环境污染。(2)政府要通过制定循环经济相关法规和政策来优化城市产业集聚方式,使得经济增长的同时,污染排放保持在一定的水平上,而不随着产业集聚度的提高而增加。(3)此外,合理控制城市人口规模、提高环境规制水平以及优化产业结构也是改善城市环境的重要途径。