文学的媒介和文学形象的媒介

阎怀兰

(广东海洋大学 文学院,广东 湛江 524088)

文学的媒介和文学形象的媒介

阎怀兰

(广东海洋大学 文学院,广东 湛江 524088)

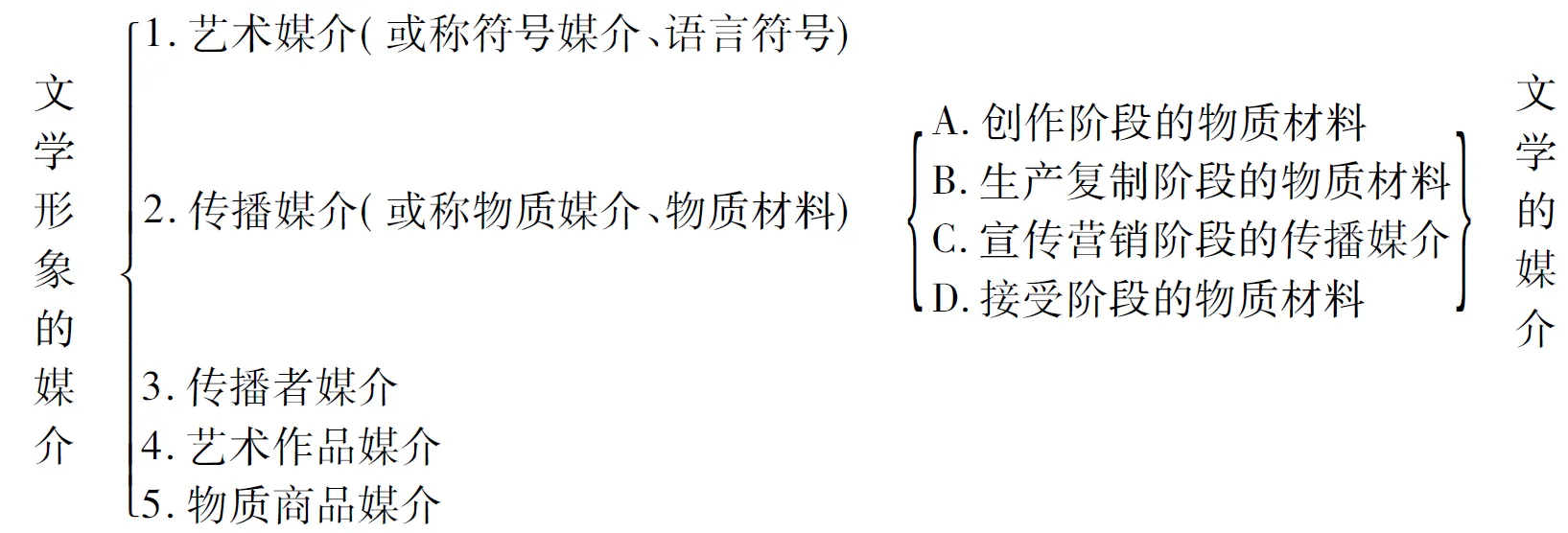

文学的媒介是文学生产和文学传播中所涉及的符号、物和人。文学形象的媒介从低到高、由内向外分为五个层次:艺术媒介、传播媒介、传播者媒介、艺术品媒介和物质商品媒介。前三者也是文学的媒介,后二者是文学形象的延伸性媒介,显示了文学形象的独立性和生产力。

媒介;文学;形象;传播

随着从纸媒介、电子媒介到当下数字网络媒介的媒介形态发展,人类社会进入媒介时代,媒介产品对人们生活的介入程度日深,媒介对文学和文学形象的影响成为文学研究媒介转向中的重要命题。对媒介、文学的媒介、文学形象的媒介这三者的界定和辨析,是文学研究媒介转向中的理论基础。

一、媒介

梳理古今中外文化中的“媒介”一词发现:第一,媒介既可以指用来构成信息的符号,如语言文字,又可以用来指记录承载语言文字的物质载体,还可以指传播信息的中间人。第二,在对媒介的界定中,汉语的媒介侧重于“媒”,即起中间作用的中介人;而英语的media侧重于“介”,即联系事物的中介物。不管是人还是物,媒介本质有二:起中间作用;一定形态的客观存在。媒介的核心意义是居间工具或介质,随着媒介的发展,其含义和外延不断变化。

传播学中狭义的媒介大致有两种含义:第一,指信息传递的载体、渠道、中介物、工具或技术手段;第二,指从事信息的采集、加工制作和传播的社会组织,即传媒机构。[1](P115)也有学者认为,中文中的媒介一词并不能与英语中的media对等,媒介是指传递信息的物态性存在,而用媒体一词来指代从事信息的采集、加工制作和传播的社会组织。事实上,不少人在使用“媒介”一词时,往往指的是书报刊、电影电视、网络、手机等大众媒介。①这是外延最小的狭义的媒介含义。在学术领域和生活中,很多人将媒介与媒体混为一用。

从广义上来说,世界正是有了媒介才处于联系之中并作为整体而存在,世界万事万物和人类活动正是通由媒介而运动发展并产生意义。正如日本学者佐藤卓已所说:“所有事物、事情和人都成了信息发射的装置,现代社会成了一个带有信息色彩的媒介社会。”[2]人类社会的文学活动及其产物所借助的媒介,在广义上应该包括文学活动中所有涉及到的中介物和中介人,以及物和人的集合。

二、文学的媒介

构建文学作品的语言符号是文学、文学形象的艺术媒介。艺术媒介,顾名思义,是指艺术实践活动中赋予物质作品产物以艺术性的媒介。不能把艺术媒介理解为艺术的媒介,艺术的媒介是艺术信息的媒介,既包括给予某门艺术独特艺术性的符号媒介(即艺术媒介),又包括艺术作品的物质性传播媒介,即承载审美信息、艺术符号的物质实体。对文学来说,文学的媒介,首先是给文学本质规定性的语言符号,语言符号是文学的艺术媒介;其次是指承载语言文字符号的物质材料性传播媒介;再次,还包括运用语言符号制作物质传播媒介,从而传播文学信息的传播者,以及由传播者组成的传媒机构。所以,文学的媒介是文学生产和文学传播中所涉及的符号、物和人三个层面的媒介。

在创作生产阶段,不管哪种艺术,都必须借助艺术符号和特定的物质媒介做载体,艺术的审美形态才能储蓄作者的心意,才能为接受者接受。欣赏者欣赏艺术,首先接触并欣赏的必定是艺术的物质传播媒介,再就是艺术的艺术媒介,艺术媒介是艺术创作活动所凭借的独特的符号性媒介。在艺术家创作阶段,通过艺术表达,艺术家的直觉意象与物质媒介完美契合,构成完整的作品。经过艺术家创作变形的物质媒介,融合成为艺术作品的组成部分。“作品的物质媒介按照某种规则组合成为一个有机整体的一种质,是作品的具体存在方式。”[3](P85-99)王卫东先生把物质媒介置于了艺术创作的中心位置。在文学艺术中,媒介材料就是言语、文字以及用来记录存储的笔墨纸帛。这里的物质媒介,实际上有的是直接以物质形态呈现的,如笔、纸、颜料等,它们是艺术创作的材料工具,可以称之为艺术材料;有的是借助于物质实体才能呈现的,如语言文字、线条色彩等,这些是艺术的艺术媒介,这些符号要依赖于具体物质才能呈现,所以也具有物质性。总而言之,文学艺术的媒介具有物质性,是物质媒介。在文学创作阶段和文学作品中,这些物质媒介的特殊在于,它们是作家知觉意象和思想情感的契合物,在作家的心目中具有了审美的潜质;作为作家文学活动的产物,它们又物化为作品的组成元素,也是文学作品审美价值得以实现的物质保障。文学创作阶段的媒介材料,经过了作家的创作实践活动,固化到作品中,才成为负载作家情意思想的媒介,才成为传播审美信息的媒介。

在文学传播阶段,文学的媒介经历了从古到今的巨变。文学是语言的艺术,前媒介时代的传统文学活动,用的媒介是简单的:作家用语言材料创作了独一无二的文学文本,通过口头媒介传播,也可以记录于物质媒介形成文学作品,通过成品实物媒介或纸媒介传播。传播速度缓慢,传播面不广泛。媒介时代的文学活动是工业社会、后工业社会中市场参与作用的文学生产活动,参与的媒介不仅越来越多、越复杂,而且参与的程度也越来越深。这主要体现在文学创作活动之后的文学传播和文学接受活动中物质媒介的形态多样性和技术先进性。其中文学传播又可以分为文学作品生产复制、文学作品营销传播两个阶段。

第一,文学作品生产复制阶段。在前媒介时代,作家一旦创作完成,文学文本可能就进入传播领域,口耳相传,抄写临摹。在媒介时代,作家创作的文稿往往需要进入工业化的生产中,或者经由专门的媒介机构进行推广,如文稿需要编辑加工、装帧设计、印刷装订才得以出版,形成以纸墨册页形态的图书。在文学剧本基础上创作成的戏曲、戏剧、影视等作品,还要在剧厅、广场、影院多次排演。在这个阶段,对作家的创作产物,起传播作用的媒介包括材料、工具、媒介个体、媒介组织,是传播学意义上的传播媒介。某些艺术的创作与生产有时候是纠合在一起的,如电影作品、电视剧作品和电视节目,是由导演、摄影、音乐、编剧、演员、编辑等数十数百甚至上千人合作完成的,甚至每一种职能都由数人合作。自古以来,艺术生产的媒介形态变革远远超过艺术创作的艺术媒介变革。文学的艺术创作媒介是语言文字,而文学的生产媒介却经历了手抄、印刷、电子复制的天翻地覆的变化。可以说,媒介技术对艺术生产的推动,是艺术发展中至为重要的力量,是艺术从创作到生产、传统审美到现代审美的决定性力量。

第二,文学作品营销阶段。实际上,生产只是文学作品传播的准备,在作品销售竞争激烈的市场上,为能顺利传播,还兴起了专门营销艺术商品的媒介载体和媒介组织。营销活动阶段的媒介又不同于生产阶段,它不对文学艺术作品及其要素本身做改变,但它对文学艺术作品信息的播散却影响到它的面貌。受众在浩如烟海的媒介信息中所选择的,恰是负责渠道建设的营销媒介所努力推送的,受众首先获得的作品信息即来源于此。先入为主的作品信息未必契合每一位受众真正消费作品时的感受,但不可避免对受众的审美有影响。营销的本质是吸引消费者,营销意识不仅是营销者所独有,而且成为艺术创作和生产的先行思维,即艺术家的创作、艺术品的生产复制都将消费者是否购买作为出发点。任何一种类型的艺术作品,如果其目的是市场销售数量最大化,它就寻求当下尽可能多的大众化媒介进行营销宣传。营销到达的受众总是远远多于最终消费艺术品的受众。从这个角度说,市场营销给人们带来福利,人们可以不用花一分钱买书、买电视、买手机、买电影票,就能通过街头广告、书摊报刊、移动电视、户外电视等各种媒介,接受到当前畅销书、热播剧、将上映电影的审美信息、艺术形象。对文学艺术品做营销宣传的媒介,是作品可能的消费者所可能接触的媒介,与文学艺术品的媒介形态没有联系。

传播之后是文学作品的接受。当文学艺术品到达受众,“当人们以欣赏的眼光对待作品时,它才区别于普通物品,而成为艺术品。”[3](P99-117)欣赏就是通过作品的物质媒介,欣赏者的心理结构与作品内在结构发生同构的过程;是艺术的审美价值得以实现、作品成为艺术的最后一个阶段。在欣赏阶段,作品的媒介材料也可能发生变化,如经由电子媒介欣赏文学作品的受众,接受的媒介有着巨大差异:尺寸大小和音质画质不同的手机、电脑、PAD、电视机等,极大地影响着作品中审美信息的接受效果和作品审美价值的实现。

综上所述,从文学实践活动的整个进程看,媒介作为中介物或中介人而左右着文学活动的进程。从媒介的物性形态和人性形态两个角度看,媒介作为表意符号、信息工具和传播机构,在文学活动中体现出关系性、工具性和社会性三种特性:媒介作为符号是人类与世界建立关系的中介;媒介作为信息工具,木、竹、草、纸、电、光、磁及其具体物质形态的媒介技术改进,改变了人类的生存状态和人类对生存的感知理解;传播媒介的向心力形成了传媒人和传播机构,介入社会的文化生产,引起社会和心理层面的变革,塑造着整个人类社会的面貌。媒介时代,文学的传播者主要是作者、编者和阐释者,传播符号是言语或语言文字,传播载体是书报刊纸质媒介和广播、影视、网络等电子媒介,传播受众是读者,传播场是一定政治、经济、文化状态的具体时空,这五个方面的要素不可或缺,并对文学及其形象等文学要素形成影响。

三、文学形象的媒介

文学的媒介是文学活动中应用的媒介,文学活动的核心任务是构建文学形象。明晰媒介时代文学形象的媒介的必要性,可以从如下几个方面理解:

第一,形象和艺术形象思维,包括文学形象和文学形象思维的重要性日益突出。人们一般在生活中把形象理解为人在一定条件下对世界上人物、事物或场景等对象由其内在特点所决定的外在表现的总体印象和评价。形象具有人为的性质,形象是人类掌握世界的基本方式,是人存在的基本方式,形象本质上是人对真善美的追求。从根本上讲,一切形象都是人之形象的变幻。组织层面上的塑造形象协调关系理论在80年代传入中国:形象迅速从文学走向社会,从个别走向一般;从市井生活走向经济生活、政治生活、文化生活,强调无所不及的社会角色形象。[4](P12)形象在人类生产生活中的渗透,实质上是人们对形象思维和艺术形象思维的重视。周冠生教授提出“艺术形象思维”[5](P330)或“文艺性形象思维”[6](P46)的概念。“艺术形象思维”是人类思维从一般到特殊的一种思维:思维——形象思维——艺术形象思维,它具有自己的特征,并相对独立又在各类思维中客观存在着。[7]在艺术活动的形象思维中,形象创造本身就是目的,因为艺术形象本身是情感灌注、意义深蕴的,艺术形象的本质功能是抒情达意,同时在客观上又能揭示事物世界在某些方面的本质与规律。黑格尔认为艺术的“使命只在于把内容充实的东西恰如其分地表现为如在目前的感性形象”。[8](P385)基于艺术形象思维的这些特征,其重要性就表现在:一是艺术形象思维是以其感性感知与情感灌注式的特殊思维方式创造出生动鲜明的艺术形象;二是生活经验丰富的艺术家将自己对事物世界事理的独特认知和感悟,蕴积隐藏于艺术形象思维中,创造出独特的第二世界;三是文艺作品的接受活动中,接受者通过直观地对艺术形象的审美感受,在自己的艺术形象思维中深刻而自然地接受了日常的、科学的、思辨的、抽象的事物或事理,如此,创作者在艺术形象中蕴积的情感和意蕴通过艺术形象和艺术形象思维顺利地传送到了接受者的感知中。

第二,文学形象借助生活化的媒介丰富人们的生活。从文学艺术与媒介的互动来看,不但媒介深刻影响了文学艺术的面貌,文学艺术也渗透融合进媒介中,从而改变了媒介的面貌。“想象性的文学即是另一性,本身能减轻寂寞感。我们读书不仅因为我们不能认识够多的人,而且因为友谊是如此脆弱,如此容易缩减或消失,容易受时间、空间、不完美的同情和家庭生活及感情生活种种不如意事情的打击。”[9](P3)哈罗德阐述了读文学书的意义:丰富的文学形象世界是人类想象中的另一个没有时空限制的自由世界,是人类现实世界的扩展、现实情感的寄托。

第三,媒介时代文学生产的核心是文学形象的媒介生产。广义上的文学活动包括文学策划、文学出版、文学发行,甚至在文化艺术网络化和影视产品主流化的当下,还包括文学的数字化、文学的影视改编和文学的文化改造等形态变化。文学再生产的过程是文学的媒介生产,是文学的语言媒介向文字、声音、图像等多重媒介的转变,也是文学的纸媒介向实物媒介、屏幕媒介的转变。同时,文学的媒介生产的原料是文学形象,只有作为人类生活经验的文学形象才是具体实在的精神图画,才是生产的核心。从而,文学活动就不仅仅单纯成为精神活动、审美活动,还是物质生产、经济活动。相对应的,文学活动中的媒介既是作为精神生产的文学活动内在环节的符号媒介,又是物质生产的文学活动之外的传播媒介。

形象是文学的核心要素,文学形象是人类生活图景的转换。同时,文学形象又是人类所创造出来的幻象,是相对于人类现实生存的世界所存在的虚幻世界,是人的精神意义性的延伸。人类在寻求自我发展时,身体和精神的延伸是同步进行的,这必然要求媒介和文学、文学形象的同步发展,由此,媒介与文学形象既是人类生活的身体现状和精神现状,媒介与文学形象的关系趋势也是人类的生活可能性。研究文学形象的媒介之意义最终在此。

文学形象的生成是一个动态的有机过程,从创作者、传播者到接受者。文学形象又是一种静态存在,它是文学作品最核心的部分,是连接文学中媒介和意蕴的中间层。从文学形象动态和静态、纵向和横向的存在维度看,文学形象的媒介从低到高、由内向外可以分为五个层次:艺术媒介、传播媒介、传播者媒介、艺术品媒介和物质商品媒介(如图1)。

图1 文学的媒介和文学形象的媒介及其关系

文学形象的第一层媒介是艺术媒介,即语言文字。语言是文学及其形象的符号性工具,是最本质的媒介。语言是现实世界事物的符号化,文学语言形成片段化的语象,语象的结合形成完整的文学形象,文学形象在语象结合中扩展延伸形成文学形象体系。语言作为文学形象的艺术媒介,决定了文学形象的本质特征是内视性、想象性的幻象。文学形象一旦成为人们心理意识中的表象,其形态就可以通过其他媒介进行扩展:身体媒介可以将文学形象的语象形态扩展为体像,图画媒介扩展为图像、影像。

文学形象的第二层媒介是传播媒介,即用以记载传播语言文字的物质材料。从文学形象的传播过程来看,作者创作阶段的传媒媒介是作者书写文字的笔、纸等物质材料工具,传播者复制生产文字作品的传播媒介,包括笔、纸、印刷工具、电脑等物质材料工具,读者接受阶段的传播媒介是用以认读文字的纸质书报刊或电子产品。从人类媒介发展的历史来看,文学形象的传播媒介越来越高级,使得文学形象的形态也发生了变化。口头媒介中的文学形象具有流动性特征,实物媒介中的文学形象得以固化。文学形象随着纸媒介生产复制技术的提高而在固化的同时越来越多量化、多样化,屏幕媒介以网络和数字技术为基础,网络的交互性使网络文学中的文学形象又具有了流动性特征。屏幕媒介的生活化,使文学形象反映的世界面貌发生了重大变化,文学形象世界作为人类的创造生产的第二世界在迅速地扩张。

文学形象的第三层媒介是传播者媒介,即对物态化文学作品进行生产、把关、阐释的人群。纸媒印刷技术吸纳了更多的生产者到文学的出版、传播行业中,编辑、出版人、记者、评论家等都是文学出版中的把关人,在媒介产业中把关人成为不同的职业群体,他们按照市场经济的运行规律策划操作文学形象的生产,把关人的媒介组织及相关媒介制度都影响到文学形象的传播与否以及传播方式和传播面。

文学形象的第四层媒介是艺术品媒介,即以文学文本和文学形象为中心运用多种符号媒介和传播媒介再生产出的其他文化产品。文学的媒介化,一是电影、电视、游戏、网络、手机等新媒介成为文学的新传播阵地;二是文学和文学形象渗透到以这些新媒介为依托的新艺术形态中。文学的媒介化的实质是文学形象的媒介化,是文学形象在新传播媒介的繁殖,是文学形象通过图画等符号的形态扩展。文学形象的增殖和增值同时进行,是以文化产品的利益追逐为目标在媒介融合中跑马圈地。同时,文学形象也出现了形态实体化、含义碎片化、审美感性化和功用多元化的趋向。

文学形象的第五层媒介是物质商品媒介,即以文学形象、文学形象延伸出的艺术形象为原型生产出的物质商品。文学形象及其在其他文化产品中的视像形象,在经济审美化背景下被作为形象产品投入到具体物质商品的生产中。生产出的物质商品,有日常消费品,如各种文具和玩具,也有文化旅游项目,如迪斯尼乐园。文学形象源于人类的现实生活图画,被语言、图画等符号化为人类的心理图画,最终又商品化为人类的现实生活物品,文学形象显示了作为审美幻象的生产力。

文学形象的前三层媒介也是文学的媒介。艺术品和物质商品作为文学形象的延伸性媒介,既是形象文化发展的内在逻辑必然,又充分显示了文学形象的独立性。这两重媒介,是文学形象生长出自己的生命,能够脱离原初的文学作品的束缚,繁殖出其他的精神和物质商品,实现了精神性的文学形象的生产功能,显示了文学形象的无限的增值能力。当今媒介时代的形象文化中,消费者消耗着从文学形象延伸出的影视剧、音乐剧、文艺表演,以及由文学形象及其影视形象开发出的物质商品,但是对这些文学形象源出的文学作品却惘然无知了,更难得有读者去沉思文学形象中所包含的意蕴,文学形象的生命力和生产力在延伸,但文学的形象、意蕴出现了断裂。幸亦不幸!

注释:①从严格意义上说,这些媒介出现时其受众面并不大众化,成为大众媒介是发展到一定阶段的结果。另外,称这些媒介为大众媒介,也是在集体名称的概念上,并不是每种媒介中的所有单数类型都可以称之为大众媒介,如只有发行量达到一定数量,如年销售量在5万以上的畅销书才能称之为大众媒介。电影亦同此理,观影人次少的只能称之为小众电影。

[1]郭庆光.传播学教程[M].北京:中国人民大学出版社,2011(2).

[2]〔日〕佐藤卓已.诸葛蔚东.现代传媒史[M].北京:北京大学出版社,2004.

[3]王卫东.现代艺术哲学引论[M].北京:中国文联出版社,2001.

[4]秦启文,周永康.形象学导论[M].北京:社会科学文献出版社,2004.

[5]周冠生.艺术创造心理学[M].重庆:重庆出版社,1994.

[6]周冠生.新编文艺心理学[M].上海:上海文艺出版社,1995.

[7]刘求长.艺术形象思维略论[J].新疆大学学报(哲学社会科学版),2000,(1).

[8]黑格尔.美学:第2卷[M].上海:商务印书馆,1979.

[9]〔美〕哈罗德·布鲁姆.黄灿然.如何读,为什么读[M].上海:译林出版社,2011.

责任编辑:张 庆

The Medium of Literature and the Medium of Literary Image

YAN Huai-lan

(Guangdong Ocean University,Zhanjiang 524088,China)

The medium of literature refers to symbols,objects,and people in the process of producing literature and spreading literature. The medium of literary image covers five levels from low to high and from the inside to the outside:art,communication,communicator,artwork,and commercial objects,where the former three are also the medium of literature and the last two are the extended medium of literary images. This reflects the independence and productivity of the literary images.

medium;literature;image;communication

2016-09-23

广东海洋大学人文社科研究项目,项目编号:SK1404;广东海洋大学创新强校项目,项目编号:524000087323。

阎怀兰(1976-),女,山东青岛人,副教授,文学博士,主要从事文艺美学研究。

1004—5856(2017)07—0087—05

I025

A

10.3969/j.issn.1004-5856.2017.07.022