民族类博物馆文物典藏现状与对策

◎聂晓雨

(洛阳市白马寺汉魏故城文物保管所,河南 洛阳 471000)

民族类博物馆文物典藏现状与对策

◎聂晓雨

(洛阳市白马寺汉魏故城文物保管所,河南 洛阳 471000)

随着我国文化事业不断发展,民族类文物保护、管理工作逐渐得到地方和国家博物馆管理人员高度重视。民族类博物馆作为我国民族文物的主要保护机构和典藏场所,其在古代文物收藏与保管、开发方面起着重要作用。但是,受制度以及技术等诸多因素影响,我国民族类博物馆文物典藏工作依然存在不足,比如文物征集渠道复杂、行业标准不规范、技术水平不高等,使博物馆文物典藏工作受到很大影响。故地方各类博物馆等文物典藏机构应加大技术投入力度,设立行业管理标准,制定一套与地方民族类博物馆保管现状相符的文物馆藏技术模式,从而使现代民族类博物馆文物典藏技术水平不断提高,使国家重要文物真正得到保护。

民族类博物馆;文物典藏;现状;对策

民族类文物是我国物质文化遗产的重要组成部分,而国家和地方各类博物馆在文物保管与典藏方面起着重要作用[1]。尤其是随着我国文化产业不断发展,国家和地方政府机构对民族文物的开发与保护工作日益重视,地方民族类博物馆在加大资金和技术投入力度的同时,也在着力构建现代化的文物典藏制度规范,经过多年努力,总体而言,已经取得明显成效。但地方民族类博物馆文物典藏工作与国外或国内同类博物馆管理工作相比依然滞后,其根源在于民族类博物馆馆藏人员对藏品的开发与保护意识不强,因此难以因地制宜提出相关理论有效支撑我国民族类博物馆文物典藏工作[2]。

一、民族类博物馆文物典藏工作开展的必要性

文物是人类发展过程中由人类创造及与人类活动有关的具有历史、艺术和科学与纪念价值的古代、近代乃至现代的物质文化遗产的总称[3]。目前,在我国文物保护法中对文物时间的界定已不仅仅局限于古代,还包括近代、现代及当代。因此,民族类文物也具有狭义与广义之分。广义的民族类文物是指从民族产生至今,各个民族遗留下来的具有价值的实物资料,例如传世文物及考古遗迹;而狭义的民族文物则是指近代各民族在生活与生产实践过程中所使用的生活物品、宗教祭祀法器、穿戴的服饰用品等。与广义的民族文物相比,狭义的民族文物统筹了人类学和民族学的基本内容[4]。

目前,学界关于民族类文物的研究成果丰硕,比如民族文化研究、民族器物研究和博物馆应用研究等。但是,针对民族类博物馆文物典藏管理工作的研究依然局限于博物馆应用与民族学的视角。对此,本文将以民族类博物馆文物典藏现状和对策为核心,对地方某民族类博物馆文物保护存在的不足进行分析,提出近、现代民族类文物典藏与保护的相关构想,以期推动我国地方文物保护工作不断发展。

二、民族类博物馆文物特点

文物作为人类历史活动的主要遗迹,其在民族文化研究和保护方面起着至关重要的作用,除了具有艺术价值和历史价值之外,其还具有一定的纪念性意义。

首先,民族类博物馆文物具有民族性特点。

新中国成立后,少数民族和汉族共同组成了历史文化源远流长的中华民族,这些不同民族的融合,各种形式不同的文化类型,组成了特色鲜明、文化内涵丰富的物质文化,如布依族的蜡染布、土家族的西兰卡普、基诺族的砍刀布、维吾尔族的艾德莱斯绸等,这些都是最具特色的民族性的物质文化遗产,其构成了我国地方民族类博物馆的基本文物典藏类别[5]。

其次,我国民族类博物馆文物具有多元性特点。

中国56个民族的人民生活习性不同,思维方式各异,因此在社会实践过程中形成了具有多元性特色的民族文物,仅服饰这一文物就千差万别,而同一民族的文物又可分为衣、食、住、行、用等多种类别。正因为我国民族类文物具有多元性特点,才使得地方博物馆文物典藏工作难度不断加大。

再者,我国民族类博物馆文物具有典型性特征。

民族类文物是中国56个不同民族历史文化的重要体现。通过各类不同的文物即可得知某个族群的历史文化形态,而某一民族的某一类民族文物或多或少都在传达着本民族特定的文化信息,如一件民族服装、一杆民族猎枪、一件民族工艺品等,其都承载着该民族特定的民族文化。

除此之外,我国民族类博物馆文物还具有民俗性特点。

综观我国民族类博物馆文物典藏藏品,大多都是各民族在日常生活、生产中产生的工具或创造的物品和形成的文化,这类物品多以木、竹、皮、毛等形态为主,这些有形或无形的文化、产品,都承载着浓厚的民族气息[6]。

三、民族类博物馆文物典藏现状

按照历史学的解释,“典藏”是指将重要文物和典籍等收藏起来加以保护和传承。随着博物馆学及文物研究和历史研究不断深入,我国民族类博物馆文物典藏工作也更加系统化和规范化。此时的文物典藏工作不仅仅是将民族文物收藏起来,而是需要对其进行制度化及规范化保护、传承,在此基础上有序开发、合理利用,充分彰显我国民族类文物的重要历史价值。当前,我国地方民族类博物馆在文物典藏方面依然存在以下问题[7]:

一是我国民族类博物馆文物征集难。在改革开放之前,我国并没有建立真正意义上的民族类博物馆。因此,早期的大量民族文物被收藏历史悠久的日本和德国等国外发达国家所收购,这些艺术和历史价值较高的文物产品流向海外,使我国地方和国家民族类博物馆的文物藏品数量和质量受到很大影响。近代以来,随着我国民族环境不断变化,人类生活方式也发生了显著变化,中华民族几千年来赖以发展的民族文化日益散失,尤其是传统民族类文化产品渐渐淡出了人们的视野,民族传统工艺也面临着失传的境地。所以,民族类文物征集对象较少,民族类博物馆一方面通过田野调查等方式搜集兼具民族性和艺术性的历史文物;另一方面,通过销售及捐赠等方式从形形色色的人群中获取历史文物,其中不乏以次充好及以假乱真的情况,故面对错综复杂的民族文物收藏环境,对于我国地方类民族博物馆而言,文物甄选难度不断加大,如何去伪存真、还原我国民族类重要文物的历史、艺术价值,成为我国地方民族类博物馆文物典藏工作需要重点加强的环节。

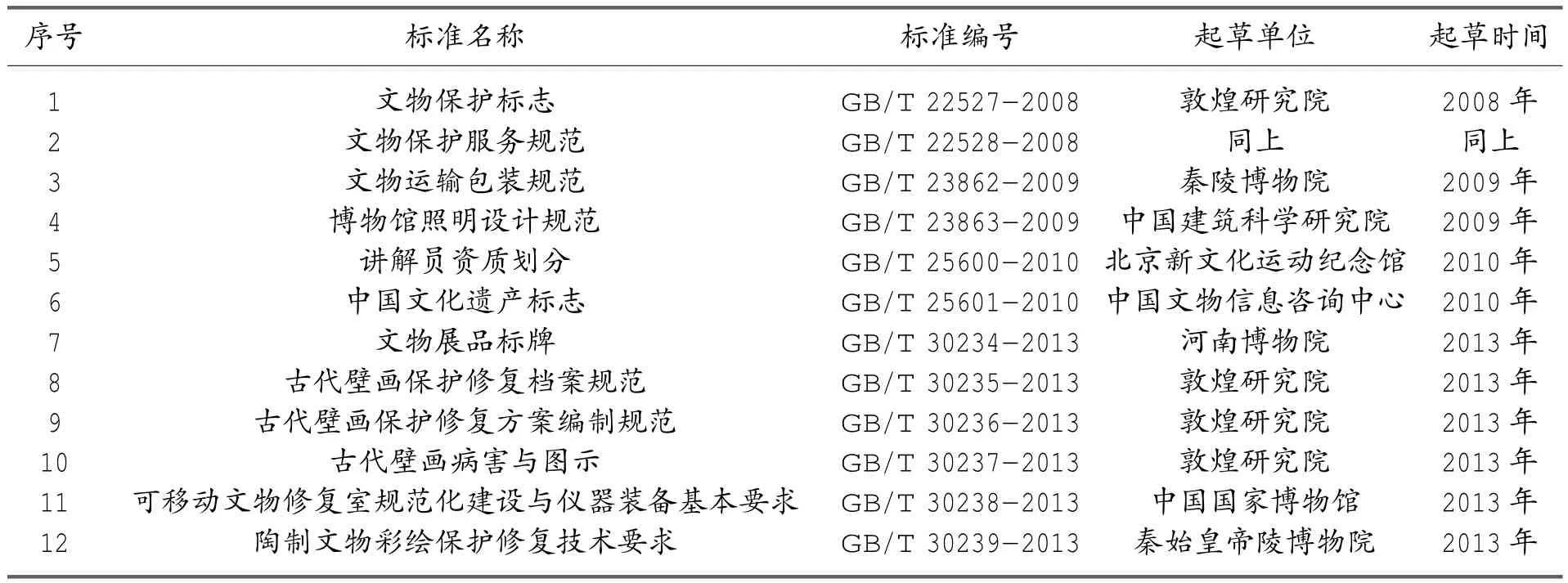

二是我国在民族类博物馆文物典藏制度与规范方面依然缺乏全面的行业标准。尽管近年来,国内各大博物馆都针对地方博物馆特点,以国家文物局发布的文物保护标准为指导,在文物藏品登记和管理及技术实操方面出台了一系列指导规范(见下表),但对于近、现代民族类博物馆的文物典藏工作而言,却缺少全面、完善的行业标准。就文物定级、鉴定工作而言,由于缺乏科学的分级鉴定标准,从而使我国民族类博物馆的藏品典藏分级和甄选难度大大增加。当下,地方各类民族类博物馆都按照各自的方式进行文物典藏。因此,在典藏工作方面缺乏系统性和整体性考虑,更缺少行业统一的标准规范。例如,在文物建档和入库及数据信息采集、利用、回收方面缺乏技术支持,这些因素都不利于我国民族类博物馆标准化建设及文物典藏工作向现代化和自动化转型。

地方各类文物保护管理标准表[8]

三是我国民族类博物馆文物典藏工作技术、保护理论研究不足。由于我国民族类文物众多,因此受材质及年代等因素影响,需在重要文物保护典藏方面,采用科学的技术方式进行管理。目前,就我国地方各类民族博物馆典藏工作而言,保护技术已经相对成熟,在保护原则及保护理念等方面已有了更大的进步,但相关研究重理论、轻实践,在实操方面与理论研究方面差异较大,如何鉴定、识别与保护重要民族文物,这不仅是理论问题,更是一大技术难题,需要相关部门一起努力,并基于民族学和博物馆学及历史学等诸多学科进行跨学科研究,采用现代化的文物典藏保护技术,为民族类博物馆文物典藏工作提供理论和技术支撑。

四、民族类博物馆文物典藏对策

基于上述不足,我国地方民族类博物馆要从以下几方面努力,加强文物典藏,传承历史文化:

首先,应该突出我国民族文化的艺术价值。历史文物的重要价值之一就是艺术性。长期以来,国内及国外各大博物馆都在追求精英艺术。所以,民族类文物和文化受到冷落和歧视,但是在民族文化大融合背景下,博物馆文物典藏工作不再只是追求精英艺术,更应该注重民族文化和重要文物的艺术价值。通过发掘民族文物的通俗艺术价值和大众艺术价值,促进馆际之间增加文化交流,提升大众的艺术审美能力,使我国民族类博物馆文物的文化艺术价值最大化。

其次,以国家文物局《文物保护行业标准》为指导,结合我国地方各类民族博物馆的典藏特色和现状,制定一套系统、全面的文物典藏管理规范[9]。

具体而言,在实践层面可以参照我国当前已出台并在实施的地方文物保护标准,分别在民族类文物入馆和接收以及登编、入库排架、提用、修复等环节设立全面而完善的系列典藏行为规范。不仅要对民族类文物进行等级划分,更要在理论层面对文物工作的相关专业术语进行统一界定,建立现代信息数据库,对重要文物进行详细登记、命名和属性划分,并对入档、来源、收藏年代等重要信息进行记录。在此基础上,突出我国民族类博物馆的文物典藏特色,进一步明晰民族类博物馆文物典藏的功能定位。

再者,增强现代民族类博物馆文物征集的科学性。在调查研究基础上,安排专业人员组成文物鉴定团队,充分考虑本馆特点与民族文物性质,研究民族类博物馆的文物典藏实际需求,制定科学的文物征集工作计划。通过文物专题形式,向社会各界广泛征集重要的民族类文物精品,在收集过程中,既要注重文物实物信息资料的收集,又要注重对能够反映当地历史特色与文化特色的实物进行收集整理,做好原始记录,通过社会流传、传闻轶事和文物的文化内涵多角度诠释文物的文物价值,充分发挥文物鉴定委员会的作用,不仅要对重要文物产品的价值进行评估,更要去伪存真,为文物保管与入库提供科学的依据。

此外,要在理论研究与实践研究基础上,探索一条民族类文物典藏的技术保护路径。深入研究近、现代民族类文物的技术保护原则、理念和要求,对不同文物进行有重点、有层次地开发和典藏,尊重民族类文物的特殊制作工艺和传承保护规律,完善民族类文物修复的技巧与技法。在此过程中,要重视民族类文物的预防性保护工作,通过系统研究近、现代民族文物的典藏环境和材质状态,掌握恰当的近、现代文物保护与典藏技术。与此同时,还可与地方民族文化传承机构进行合作,指定民间技艺传承人,共同加强对民族类博物馆文物进行典藏和保护,也可通过物质文化遗产保护等方式,针对重点民族文物进行抢救与抢修[10]。

五、结束语

综上所述,民族类文物是我国民族文化的重要组成部分,而加强对我国民族类博物馆文物进行典藏是地方各大博物馆管理工作者的重要使命。民族文化研究及民族类博物馆文物典藏是一项系统工作,因此我国各类博物馆要加强对传统历史文化资源进行开发,结合当前地方博物馆文物典藏与保护的基本现状,将文物学、民族学和博物馆学、民俗学等众多交叉学科联系在一起,既要形成可以支撑我国民族类博物馆文物典藏的重要管理规范,又要形成全国性的指导法规和行业标准。在此基础上,加大技术、资金投入力度,从而实现对我国民族类博物馆文物进行系统而科学的保护与典藏。

[1]龚花萍,王英,胡春健,等.国内外数字博物馆现状比较与述评[J].现代情报,2015,35(4):164-171.

[2]谢军.我国少数民族博物馆现状与发展研究[J].艺术科技,2015,28(4):89-91+93.

[3]杨勤.博物馆文物管理工作存在问题及其解决对策探讨[J].大众文艺,2015,31(14):48.

[4]刘焕云,刘凤锦.论两岸客家博物馆的文化交流[J].赣南师范学院学报,2015,36(5):13-16.

[5]张冰冰.文物博物馆典藏效益探究[J].美与时代(上),2011,35(1):126-128.

[6]单霁翔.博物馆使命与文化交流合作创新[J].四川文物,2014,15(3):83-96.

[7]周婷婷.博物馆营销思维下藏品保护与文化产业开发的关系——以民族专业类博物馆为例[J].中国博物馆,2014,10(2):120-124.

[8]单霁翔.从重“物”到“人”“物”并重——博物馆社会服务理念的提升[J].中国博物馆,2014,10(3):38-46.

[9]刘婷婷,李红娟,曹丽秋,王少杰.博物馆时代 有多近?有多远?[J].艺术市场,2013,12(10):12-31.

[10]张葳,李彦丽.博物馆旅游开发模式研究——以河北省为例[J].河北师范大学学报(哲学社会科学版),2010,33(2):46-50.

(责任编辑 卞建宁)

G268.5

A

1671-9123(2017)02-0110-04

2017-03-21

聂晓雨(1968-),男,山西芮城人,洛阳市白马寺汉魏故城文物保管所馆员。