朝集使在郊廟禮儀中的出現

——《大唐開元禮》校讀劄記一則

吴麗娱

閲讀和校勘《開元禮》的過程中,發現有關郊庙祭祀的各卷雖然時間、地點、對象乃至名目非一,程序卻基本一致,例如都有齋戒、陳設、省牲器、奠玉帛、進熟(宗廟則是晨祼和饋食)等節,如果皇帝親祭,還要加上鑾駕出宫、鑾駕還宫,各節的説明文字也是大同小異,幾乎是呈機械性、固定式的狀態。於是只要核對版本,並將各卷之間加以比較,找到規律,就比較容易發現问题和正誤。但是也有例外,即諸卷在細微處文字處理和寫法出現了不一樣的情況,這給理解《開元禮》的制作和相關校勘增加了一些疑點和難度。

朝集使在郊廟祭祀禮中的出現或許就是這樣的一個問題。一直以來,朝集使和朝集制度都曾受到唐史學者的關注*以往研究參見青山定雄《朝集使と進奏院》,見氏著《唐宋時代交通と地制地圖研究》,東京: 吉川弘文舘,1963年;曾我部靜雄《中國社會經濟史の研究》第六章《上計吏と朝集使》,東京: 吉川弘文館,1976年,371—403頁;胡寳華《唐代朝集制度初探》,《河北學刊》1986年第3期,第73—75頁;渡邊信一郎《天空の玉座·中國古代帝國の朝政と儀禮》第I章第三節《元會儀禮の展开——第三期·隋唐期》,東京: 柏書房,1996年,163—193頁。于賡哲《從朝集使到進奏院》,《上海師範大學學报》2002年第5期,45—50頁;申忠玲《唐代朝集制度的廢止及其原因》,《青海大學學報》2009年第6期,第76—78頁;雷聞《隋唐朝集制度研究——兼論其與兩漢上計制之異同》,《唐研究》第7卷,北京大學出版社,2001年,289—310頁;李永《從朝集使到進奏官——兼談中國古代的駐京辦事處》,《天府新論》2011年第6期,132—136頁;秦陽《從唐代進奏院的職能角度分析其選址問題》,《安康學院學報》2016年第3期,83—86頁。。朝集使作爲地方代表,在《大唐開元禮》中自也不能少,特别在吉禮的皇帝親郊或廟祭場合,都有諸多在京官員及國賓、蕃客參加,其中也包括朝集使和諸州使人。但關於朝集使,諸卷所載並不完全一樣。《大唐開元禮》卷四《皇帝冬至祀圜丘·陳設》一節説明其參加者排序及站位有曰:

前祀三日,尚舍直長施大次於外壝東門之内道北,南向。尚舍奉御鋪御座,衛尉設文武侍臣次於大次之前。文官在左,武官在右,俱相向。設諸祀官次於東壝之外道南,從祀文官九品以上於祀官之東,東方、南方朝集使於文官之東,東方、南方蕃客又於其東,俱重行,每等異位,北面西上。介公、酅公於西壝之外道南,武官九品以上於介公、酅公之西,西方、北方朝集使於武官之西,西方、北方蕃客又於其西,俱重行,每等異位,北面東上。其褒聖侯若在朝,位於文官三品之下。(中略)

前祀一日,奉禮設御位於壇之東南,西向。……設從祀文官九品以上位於執事之南,東方、南方朝集使於文官之南,東方、南方蕃客又於其南,俱每等異位,重行,西面北上。介公、酅公位於中壝西門之内道南,武官九品以上位於介公、酅公之南,西方、北方朝集使於武官之南,西方、北方蕃客又於其南,俱每等異位重行,東面北上。其褒聖侯於文官三品之下,諸州使人分方各位於朝集使之後。*《大唐開元禮》卷四《皇帝冬至祀圜丘》,民族出版社,2000年,36—37頁。

這裏尚舍直長等的設位,包括文武侍臣,九品以上文武官,東方、南方和西方、北方的朝集使,介公、酅公,東方、南方和西方、北方的蕃客,褒聖侯等。值得注意的是這裏出現了朝集使之名。而在下文的注文中,不僅有朝集使,還有排在其後的諸州使人。卷六《皇帝正月上辛祈穀於圜丘·陳設》則是在“前祀三日”有一段注文“其褒聖侯若在朝,位於文官三品之下”,也有“諸州使人分方各位於朝集使之後”一句,作爲參加者的“諸州使人”不應見後不見前,可見卷四“前祀三日”的注文“其褒聖侯若在朝,位於文官三品之下”一句有奪文,而諸州使人與朝集使雖然都是“使”,卻是有所分别的。

還有一個很值得注意之處,就是在卷一○《皇帝季秋大享於明堂》的“陳設”一節中,朝集使卻不見了,其文如下:

前祀三日,尚舍直長施大次於明堂東門之外道北,尚舍奉御鋪御座。守宫設文武侍臣次於大次之後,文官在左,武官在右,俱南向。設諸祀官次於璧水東門之外道南,從祀官文官九品以上於祀官之東,東方、南方蕃客又於其東,俱重行,每等異位,北面西上。介公、酅公於璧水西門之外道南,武官九品以上於介公、酅公之西,西方、北方蕃客又於其西,俱重行,每等異位,北面東上。其褒聖侯於文官三品之下,若有諸州使人,分方各位於文武官之後。(中略)

前祀一日,奉禮設御座於堂之東南,西向。……設從祀官位: 文官九品以上於執事之南,東方、南方蕃客又於其南,俱每等異位,重行,西面北上。介公、酅公位於西門之内道南,武官九品以上於介公、酅公之後,西方、北方蕃客於武官之南,俱毎等異位,重行,東面北上。其褒聖侯於文官三品之下,若有諸州使人,分方各位於文武官之後。*《大唐開元禮》卷一○《皇帝季秋大享於明堂》,74頁。

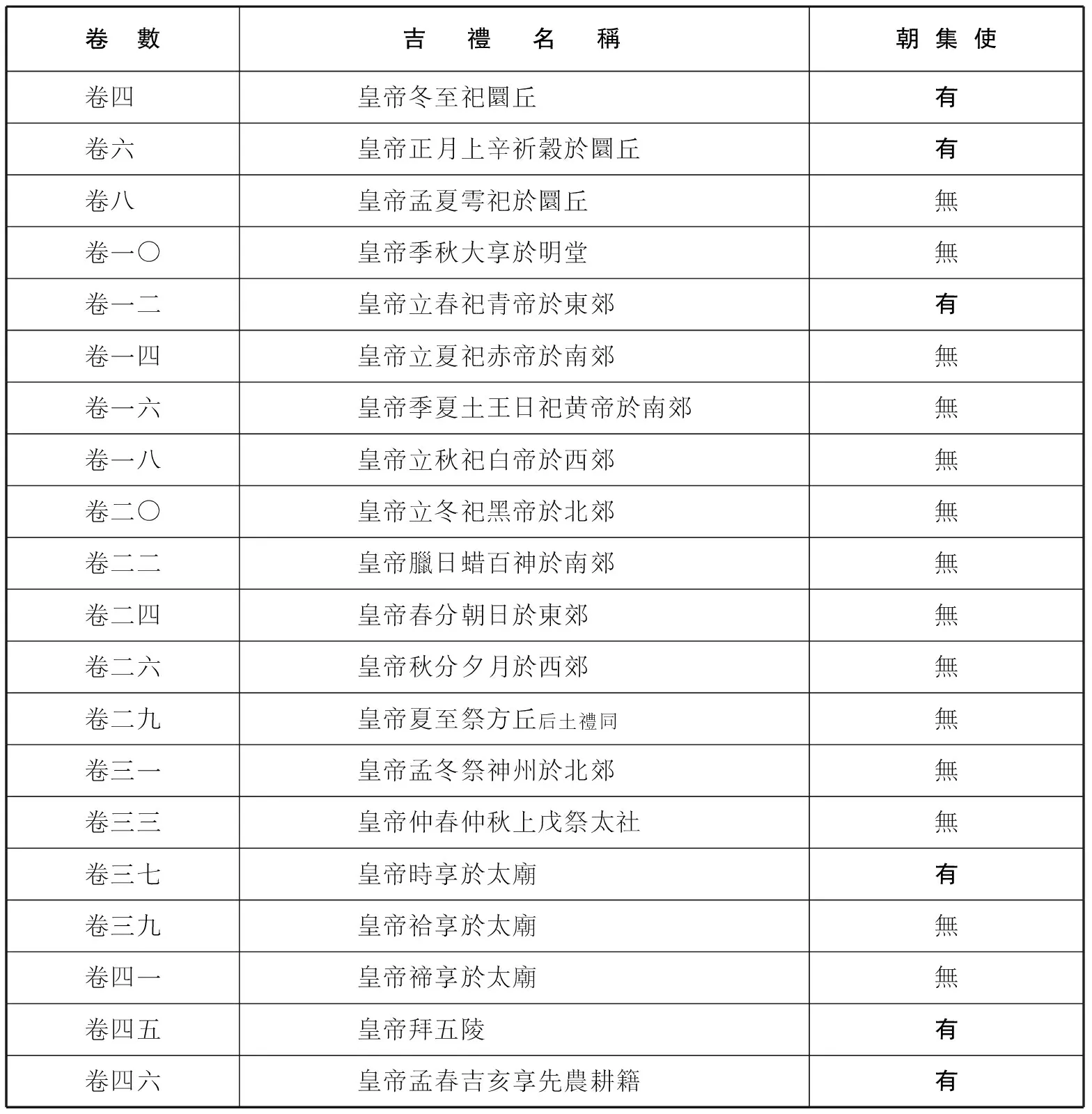

乍從文字看,此卷與前卷差别不大,至少文意基本相同,但是所設從祀官之位中,明顯没有提到朝集使,而只是籠統提到諸州使人。初讀或認爲其中有錯漏,但進一步搜集和比對,可以發現在皇帝親祀的郊禮其他卷也分别採用了這兩種寫法。以下用表格顯示*下表僅含吉禮,且皇帝在外巡狩、封禪以及不定時的告祀與視學活動都未列在内。。

卷 數吉禮名稱 朝集使卷四 皇帝冬至祀圜丘有卷六 皇帝正月上辛祈穀於圜丘有卷八 皇帝孟夏雩祀於圜丘無卷一○皇帝季秋大享於明堂無卷一二皇帝立春祀青帝於東郊有卷一四皇帝立夏祀赤帝於南郊無卷一六皇帝季夏土王日祀黄帝於南郊無卷一八皇帝立秋祀白帝於西郊無卷二○皇帝立冬祀黑帝於北郊無卷二二皇帝臘日蜡百神於南郊無卷二四皇帝春分朝日於東郊無卷二六皇帝秋分夕月於西郊無卷二九皇帝夏至祭方丘后土禮同無卷三一皇帝孟冬祭神州於北郊無卷三三皇帝仲春仲秋上戊祭太社無卷三七皇帝時享於太廟有卷三九皇帝祫享於太廟無卷四一皇帝禘享於太廟無卷四五皇帝拜五陵有卷四六皇帝孟春吉亥享先農耕籍有

可以看出,在所有皇帝親祀的重大場合,只有冬至祀圜丘、正月上辛祈穀、立春祀青帝、時享太廟、孟春吉亥享先農以及皇帝拜五陵説明有朝集使參加,其他則無。例如除了卷一○《皇帝季秋大享於明堂》之外,卷三九《皇帝祫享於太廟》的“陳設”部分也在依次説到九廟子孫、文武官、蕃客、介公酅公位置之下,有“其褒聖侯於文官三品之下,若有諸州使人分方位於文武官之後”的注文,也没有提及朝集使。可見無論是郊祭還是廟祭,朝集使出席與否都有兩種情況。圜丘和明堂的文字都不是獨一無二的。

衆所周知,朝集使是来自地方的使人,但與一般的諸州使人還是有區别的。以往的研究證明,朝集使源於秦漢的上計制度,其名自隋代開始出現。但與前朝單純的“計吏”不同,唐代朝集使由都督、刺史或州上佐的長史、司馬(如有闕可由録事參軍代)等充任,其主要的功能與地方官考課關係密切,即須攜帶其當年所在州考課簿記到京,並須代表地方參加一系列朝廷舉辦的禮儀活動。因此,上述一些皇帝親祀的重大禮儀場合,有朝集使出現是毫不奇怪的,除吉禮外,嘉禮中“皇帝加元服”、“皇太子加元服”、“納后”(實際也包括“臨軒册后”)、“皇太子納妃”、“臨軒册命太子”和“内册皇太子”,以及皇帝、皇后、皇太子“元正、冬至受群臣(或宫臣)朝賀”等,都有朝集使參加,更不用説是專門針對朝集使的“朝集使朝見并辭”、“朝集使於尚書省禮見”、“皇太子受朝集使參辭”等儀目了。

毋庸置疑,朝集使是作爲地方長官、地方代表參加禮儀活動的。他們的出席是一種象徵,既顯示了中央對地方的全面統治,也意味著地方對朝廷的恭順和服從。正如以往學者已經指出的,在類如元日這樣的慶賀日子中,“文武百官與天下朝集使必集,給人天下一統,治化升平之感,而各羈縻州朝集使的參與,更是四夷來服的象徵”,可以説“内外官員俯身朝覲之際,也就是朝廷宣威於天下之時”*以上關於朝集使參加觀禮及其意義,參見雷聞《隋唐朝集制度研究——兼論其與兩漢上計制之異同》,296—297頁;于賡哲《從朝集使到進奏院》,47頁。。中央由此向地方展示政權統治的強大。既然如此,爲什麽在所列20種皇帝親祭郊廟儀中,只有6種儀目有朝集使出現呢?

在考慮這一問題時,筆者最先懷疑是與禮儀活動的重要性和規模有關。例如有朝集使參加的冬至祀圜丘和正月祈穀都是大祀,是比較重大的祭天活動,相對而言不那麽重要的或者等級低一些的祭祀就没有,比如屬於中祀的朝日夕月。這樣解釋或者也算合理,但與之不合的是,同樣重大的孟夏雩祀以及特别是季秋大享明堂卻與之相反——明堂也有介公、酅公、蕃客、褒聖侯、諸州使人,一樣不少,規格極高,卻獨獨没有朝集使參加,同在大祀的方丘和神州也没有,很令人奇怪。另外在史料中被稱爲五郊迎氣而實際上是五方帝(青、赤、黄、白、黑)的獨祭中,只有孟春青帝的祭祀有朝集使,其他卻没有,可見與重要性和規模不一定有關。更何況宗廟的祭祀中,禘、祫二祭都是祖宗合祭,其規格應超過日常的時享,而朝集使卻僅出現在時祭中,因此如完全以禮儀重要性、規模大小相解,邏輯是不通的。

那麽,究竟是何種原因會造成目前的不一致?仔細分析,發現此問題並不複雜。因爲如果將有朝集使的諸儀加以比對,就會看到它們在時間上有一個共性,即都發生在冬春之交,如冬至、正月上辛,孟春、立春。宗廟時享的五時祭祀雖不是全部,但也含有東、春兩季。《唐會要·緣祀裁制》載正月、四月、七月、十月、十二月享太廟*《唐會要》卷二三《緣祀裁制》,上海古籍出版社,1991年,514—516頁。,其中正月、十二月都在内。再以“皇帝拜五陵”爲例,雖然制度似乎没有規定具體時間,但史載太宗貞觀十三年(639)正月一日朝獻陵(高祖),高宗永徽六年(655)正月一日謁昭陵(太宗),玄宗開元十七年(729)十一月十日朝橋陵(玄宗)*《唐會要》卷二○《親謁陵》,464頁。,這三次皇帝拜陵的時間都在元正或冬至前後。這就説明了一個情況: 有朝集使參加的必須是冬、春兩季,相反屬於夏、秋兩季的,無論是立夏、季夏抑或夏至,立秋、季秋、秋分等,一定没有朝集使出現,這與朝集使在京城的時間是基本相符的。

朝集使何時在京城呢?據《唐六典》卷三户部郎中員外郎條,朝集使“以十月二十五日至於京都。十一月一日,户部引見訖,於尚書省與群官禮見,然後集於考堂應考績之事。元日陳其貢篚於殿庭”*《唐六典》卷三户部郎中員外郎條,中華書局,1992年,79頁。。敦煌文書Дх.6521所載《考課令》也規定朝集使“〔限十〕月廿五日到京,十一月一日見”*見《俄藏敦煌文獻》第13册,上海古籍出版社,2000年。録文轉引自雷聞《隋唐朝集制度研究——兼論其與兩漢上計制之異同》,294頁。。《唐會要·諸侯入朝》開元八年(720)十月敕也有同樣的規定*《唐會要》卷二四《諸侯入朝》,536頁。。因此,朝集使入京的時間是準確的,不會早於十月二十五日,這個季節是仲冬。而十一月初的冬至是朝集使到後必參加的第一個節日,當然如有祀圜丘的大典一定會參加,還有冬至、元日兩節的朝會,正月上辛的祈穀,朝集使在京的禮儀活動逐漸展開,是可以想見的。

但朝集使何時離京似未有明確規定。《開元禮》的“朝集使朝見并辭”儀目説明,朝集使無論朝見或辭,都是集體行爲,應有統一時間。《資治通鑑》載貞觀五年(631)朝集使趙郡王孝恭等上表請封禪,太宗手詔不許。胡三省注云:“此元正朝集既畢,將歸者。”*《資治通鑑》卷一九三貞觀五年春正月癸未條,中華書局,1956年,6086頁。其實禮儀活動此後還有很多,不一定元正後馬上回歸。正月離京只有《册府元龜》開元“十年正月,朝集使各還本州”的一條史料支持,尚不知有否誤記*《册府元龜》卷一五八《帝王部·誡勵三》,中華書局,1960年,1906頁。。因爲多數史料表明從十一月直到二月,朝集使的活動都很頻繁,有些年頭三月也有宴會的記載*如《册府元龜》卷一○九《帝王部·宴享一》武德九年三月丙申條,卷八○《帝王部·慶賜二》開元九年三月條、開元十二年三月條等,1300、931—932頁。。

事實上,朝集使告辭的時間各年也不完全相同。如《册府元龜》載“(貞觀)二十二年(648)二月,朝集使奉辭,引五品以上升殿宴”,“(開元)十六年二月,諸州朝集使還”, “(開元)二十年二月諸州朝集使還,宴之朝堂,送之,賜帛各有差”*《册府元龜》卷一五七《帝王部·誡勵二》,卷一五八《帝王部·誡勵三》;卷八○《帝王部·慶賜二》,1900、1907、933頁。,都在二月。三月離京的也有,如“(景云)二年(710)三月,朝集使辭”,“(開元七年)三月,朝集使還本任”*《册府元龜》卷一五七《帝王部·誡勵二》,1901、1903頁。。則朝集使各年告辭時間應在二月(仲春)或三月(季春),但最晚不超過三月*有一些記載雖在此外,但不可信。如《册府元龜》卷一五七《帝王部·誡勵二》開元五年六月條後有“七月,諸州朝集使辭”(1902頁);卷一五八《帝王部·誡勵三》開元十年正月條後有“十二月朝集使各還本州”(1906頁),“七月”和“十二月的“月”疑均爲“年”之誤。。《册府元龜·宰輔部》載開元五年十一月,宰相宋璟與蘇頲“又奏朝集使每至春末還,多有改轉,率以爲常”*《册府元龜》卷三一三《宰輔部·謀猷三》,3690頁。,所指“春末”不會晚於三月季春。這樣,夏、秋以及十月(孟冬)以前的禮儀活動就被排除在外。上面表格中青、赤、黄、白、黑五帝的祭祀只有青帝一目有朝集使,就是因爲立春所在的正月在上述朝集使所在的月份之内,而其他時日,包括立冬祀黑帝,也因在十月初而不在限内,所以這是冬至祀圜丘等儀中有朝集使參加的一個主要原因。

但是如此解釋還是存在一些矛盾。“皇帝臘日蜡百神於南郊”的臘日在十二月八日,“皇帝春分朝日于東郊”的春分在二月十五日前後,“皇帝仲春仲秋上戊祭太社”的仲春也在二月,都在季春以前,卻都没有提到朝集使。

竊以爲,出現這樣的不一致或者與《開元禮》自身的寫法和文字處理有關。如再仔細閲讀一下以上幾禮,就會發現朝日和臘日關於參加者的文字都相當簡略。朝日的“陳設”涉及參加者只有前祀二日“設文武侍臣次,又設祀官及從祀、群官、諸州使人、蕃客等次”*《大唐開元禮》卷二四《皇帝春分朝日于東郊》,148頁。,“蜡百神”則前蜡三日、前蜡一日基本與之相同,完全没有提到他們的站位次序。朝日夕月的祭祀不屬大祀而屬中祀,其等級和重要性低於圜丘祭昊天以及“迎氣”的五方帝,臘日的百神也以日(大明)、月(夜明)爲首,所以等級基本相同。《開元禮》對於這些二等的祭祀顯然没有一等的大祀重視,所以採用簡略的敍述。事實上這類祭祀皇帝很少親行,《開元禮》只是備儀而已。在這種情況下,不特别提出朝集使是可以理解的。

不過這裏還有仲春祭太社。社稷的等級與朝日夕月相同,也屬中祀,並且祭祀時間也在同月。只是祭社似乎規模較大而相對重要,所以《開元禮》的“陳設”部分對參加者交待十分鄭重:

前祭二(三)日……尚舍奉御設御座,衛尉設文武侍臣次於大次之後,文官在左,武官在右,俱南向。設諸祭官次於齋坊之内。三師於北門之外,道西;諸王於三師之北,俱東面南上。文官從一品以下九品已上於齋坊南門之外,重行,東面北上。介公、酅公於北門之外道東西向,以南爲上。諸州使人東方南方於諸王西北東面,西方北方於介公、酅公東北西面,俱重行南上。武官三品以下九品以上於東門之外道北南向,以西爲上。諸國之客於東門之外,東方南方於武官東北南向,西方北方於道南北向,俱以西爲上。(下略)

前祭一日,奉禮……設從祭之官位: 三師位於北門之内道西,諸王位於三師之西,俱南面東上。設介公、酅公位於道東,俱南面西上。文官從一品以下九品以上位於執事之北,每等異位,重行東向。武官三品以下九品以上位於東方,值文官*值文官 “值”字意不明,《大唐開元禮》卷二九《皇帝夏至祭方丘》作“當”,166頁。,每等異位,重行西向,皆以南爲上。諸州使人位: 東方、南方於北門之内道西,於諸王西北,重行南向,以東爲上;西方、北方於道東,於介公酅公東北,重行南向,以西爲上。設諸蕃客位於北門之内: 東方、南方於諸州使人之西,毎國異位,俱重行南向,以東爲上;西方、北方於諸州使人之東,每國異位,俱重行南向,以西爲上。

設門外位: 祭官、公卿以下皆於西門之外道南,每等異位,重行北向,以東爲上。三師位於北門之外道西,諸王於三師之北,俱東向。介公、酅公位於道東,西向,皆以南爲上。文官從一品以下九品以上位於西門之外祭官之南,毎等異位,重行北向,以東爲上;武官三品以下九品以上位於東門之外道北,毎等異位,重行南向,以西爲上。諸州使人位: 東方、南方於諸王西北,重行東向;西方、北方於介公酅公東北,西面,俱南上。設諸國客位,東方、南方於武官東北,每國異位,俱重行南向;西方、北方於道南,每國異位,重行北向,皆以西爲上。*《大唐開元禮》卷三三《皇帝仲春仲秋上戊祭太社》,187—188頁。

以上《開元禮》記述了官員參加社稷祭祀的三處站位安排,其文字的詳細程度甚至超過了冬至圜丘。由此也可以見出社稷實在是大禮儀,此禮與日月五星在天寶三載(744)都改爲大祀,詔書有“社稷列爲中祀,頗紊大猷”的説法*《唐會要》卷二二《社稷》,494頁。。而從《開元禮》來看,對社稷禮的重視似乎早已如此。這樣的大禮如果舉辦,按理應有朝集使參加。但爲什麽《開元禮》的制作者也没有寫進?

當然也有一種可能是朝集使被漏記。雖然這種可能性似乎不是太大,但是不管是漏記還是有意不寫,這種情況因何會發生呢?竊以爲還應與《開元禮》的制作聯繫起來。

我們知道《開元禮》制作之初,宰相張説與朝臣議定《開元禮》須“折衷”《貞觀》《顯慶》二禮*《唐會要》卷三七《五禮》,783頁。,在這一原則之下,將二禮的觀點、立場加以調和,並將其内容統一並吸收是必然的。開元二十年制作完成的《開元禮·序例上》在關於“神位”的解釋中也説到《開元禮》要像《禮記》所説對前二禮“有其舉之,莫可廢也”*《大唐開元禮》卷一《序例上》,14頁。。朝集制度始自隋代,武德、貞觀中也早已有之,那麽關於朝集使的不同記載是不是分别來自二禮,而被《開元禮》吸收了呢?這一點或者無從否定,但從上面的分析,説明《開元禮》的制作者對於朝集使應在何時何禮出現是有實際考慮的,並不能視作對舊制簡單盲目的抄襲,由此也可斷定關於朝集使的不同並非是出自文本的錯誤。

另外根據列表的情況,也可以知道吉禮皇帝親祭中没有朝集使出現的是大多數,這類儀目提到地方時往往只有“諸州使人”,這個“諸州使人”究竟包括哪些人其實是含混不清的。而上述“皇帝仲春仲秋上戊祭太社”一儀,就是將“諸州使人”作爲專門一類予以説明;另外如明堂,雖簡要也須特别注明諸州使人的參加和站位。在這樣的儀目中,如果認爲朝集使也可以包括在諸州使人之内,似乎也是説得過去的。

但是如果有朝集使的儀目,則諸州使人的位置就被朝集使取代,注文也改成“諸州使人分方位於朝集使之後”。其中的變化不過是一類人變成了兩類人。所以比較兩種寫法,令人感到,没有朝集使的儀目更像是最初的寫法,也就是原來不分朝集使有無都用“諸州使人”一言以蔽之,而後來纔根據情況將有些儀目增加了朝集使。

按照這樣的分析,我更傾向於有朝集使諸條是《開元禮》對前禮的修改。有一個情況毋庸置疑,即雖然朝集使制度唐初就有,但至開元中最爲興盛,史料關於開元中的朝集使活動也記載最多。雖然有關朝集使出席禮儀的規定最早見於哪一禮不能斷定,但如果原來二禮僅將之附在“諸州使人”中没有特别提出也是可能的。如果這個推斷合理,鑒於皇帝和朝廷對治理地方的加強和對朝集使的重視,《開元禮》或者就不無增補。但不是普遍意義的增補,而是視需要爲之,因爲確有朝集使在與不在的問題。這樣首先被關注的自然是大祀,中祀以下或者就被忽略。特别是本來記述簡略的,如上面所説朝日和臘祭,就自然不再提到。其次要考慮的便是與實際結合的季節問題。有一個情況也許對此可以提供支持,就是開元中雖然朝集使離京時間二月、三月都有,但在上面引用的材料中,發現接近《開元禮》制成的年頭,如開元十六年、開元二十年都是二月離京。那麽是不是在《開元禮》制成之際,朝集使的離京被定在二月?若是如此,則在春分的朝日也好,仲春的社稷也好,没有出現朝集使就更能解釋得通了。

因此《開元禮》所反映的朝集使和朝集制度,是密切結合現實的。它們可以反映《開元禮》對朝集制度的重視和某些強化。不過《開元禮》關於朝集使參加的祭祀活動,其實仍不能代表朝集使觀摩朝廷禮儀的全部。除了上面已經談到的嘉禮諸儀不論外,現實生活中還有一些臨時的祭禮活動也是不能少的。例如雖然宗廟祭祀只有時享提到朝集使,但如中宗神龍元年(707)“十一月壬子帝謁太廟,告謝受尊號之意”,玄宗“開元六年十一月辛卯,至自東都,丙申,親謁太廟”*《册府元龜》卷八四《帝王部·赦宥三》,卷八○《帝王部·慶賜二》,996、930頁。,赦書或詔敕都提到朝集使的升遷或賜予,説明都有朝集使參加。這類皇帝的親祭不在時享之内,但在京的朝集使無疑是要參加的。

另外還有一些雖不見於《開元禮》的規定,但玄宗朝已逐漸形成常制。如開元五年九月詔令“諸州鄉貢明經、進士見訖,宜令引就國子監謁先師”,“其日清官五品已上及朝集使並往觀禮,即爲常式”。這就是所謂“貢舉人謁先師”,同樣是朝集使觀摩的盛會。更重要的則莫過於封禪。史載太宗貞觀二十一年正月下詔封禪,就要求“今年朝集使,宜集洛陽宫”*《唐大詔令集》卷六六《封禪詔》,北京: 商務印書館,1959年,369頁。。這次封禪雖未實現,但玄宗開元十三年封泰山,四月癸酉即下詔要當年“朝集使各奉所部孝悌文武集於泰山之下”*《册府元龜》卷三六《帝王部·封禪二》,398頁。。而同年十一月“壬辰,玄宗御朝覲之帳殿,大備陳布。文武百寮、二王後、孔子後,諸方朝集使、岳牧舉賢良及儒生、文士上賦頌者”*《舊唐書》卷二三《禮儀志三》,北京: 中華書局,1975年,900頁。,可見朝集使是真正躬逢盛踐。《大唐開元禮》卷六三《皇帝封祀泰山》没有朝集使但有諸州使人,並有東方諸州刺史縣令,應該就是禮儀所説皇帝封禪“所經州縣刺史縣令”*《大唐開元禮》卷六三《皇帝封祀泰山》之《鑾駕進發》與《陳設》,328、330頁。。我懷疑之所以没有朝集使,也是因爲《開元禮》遵從貞觀、顯慶禮的寫法而没有改動,同樣《開元禮》只有“國子釋奠於孔宣父”,“貢舉人謁先師”儀未被《開元禮》吸收。可見《開元禮》雖有改革的一面,但沿襲舊禮格局的情況還是很多的。

本文試對吉禮皇帝親祀諸卷中朝集使的出現作了分析。儘管目前結論仍屬推測,尚没有更直接的材料予以證實,但無論如何,通過其中的分别,還是可以知道《開元禮》制作中的複雜性,即對於其中的禮儀而言,並不是簡單的因襲,也不僅是機械模仿禮儀形式,而是有著朝廷制度和現實生活的影響和依據。另外,《開元禮》的制作,並不單純是對前禮原則的繼承和修改,還包括諸多細節的變化。不同儀目間的寫法差異,也是其中的一個方面。這些問題無處不在,還有賴於多方面的發現,纔能對《開元禮》的制作和價值有更深入的認識。