元代藁城董氏家族世系補正

羅 瑋

蒙古進攻金朝,經略華北的過程中,河朔地區湧現出了衆多漢人家族武裝,協力蒙古軍隊攻城拔地,開疆拓土,並負責戍守任務。這些漢人家族軍事集團實力強弱不一,相互統屬關係複雜,但多被蒙古統治者授予世代統轄一方軍民的大權,遂習慣被稱爲“漢軍世侯家族”,藁城董氏家族就是其中一個十分重要的政治家族。在前四汗時期,董氏家族並不是“地方二三千里,勝兵合數萬”的強大軍閥*魏初《故總管王公神道碑銘》,《青崖集》卷五,永瑢、紀昀《景印文淵閣四庫全書》一一九八册,臺灣商務印書館,1986年,768頁下。。但元世祖忽必烈時期,董氏家族成員迅速崛起,成爲元世祖的心腹漢臣,在元廷内外均發揮了重要作用,史載“太傅忠獻公文炳,總國兵旅,出奮爪牙,入爲股肱,實將相之器。太師正獻公文忠,掌國符信,入托心膂,出司耳目,實預帷幄之謀”*歐陽玄《大元勑賜故資政大夫御史中丞贈純誠肅政功臣開府儀同三司太博上柱國趙國公謚清獻董公神道之碑》(後文簡稱《董士珍神道碑》),沈濤《常山貞石志》卷二三,《石刻史料新編》第一輯第十八册影印清光緒二十三年(1897)嘉興沈氏刻本,臺灣新文豐出版公司,1977年,13567頁。。自此奠定了藁城董氏家族顯達的政治地位。藁城董氏家族在有元一代的政治影響力也是持久而巨大的,“重臣大家,封爵胙土,爰及子孫,距今且百年,傳者或絶或微,可歷指而數。其蕃胤顯仕,號稱獨盛者,藁城董氏而已”*吴師道《董氏傳家録序》,《吴師道集》卷一五,邱居里、邢新欣點校,吉林文史出版社,2008年,357頁。。

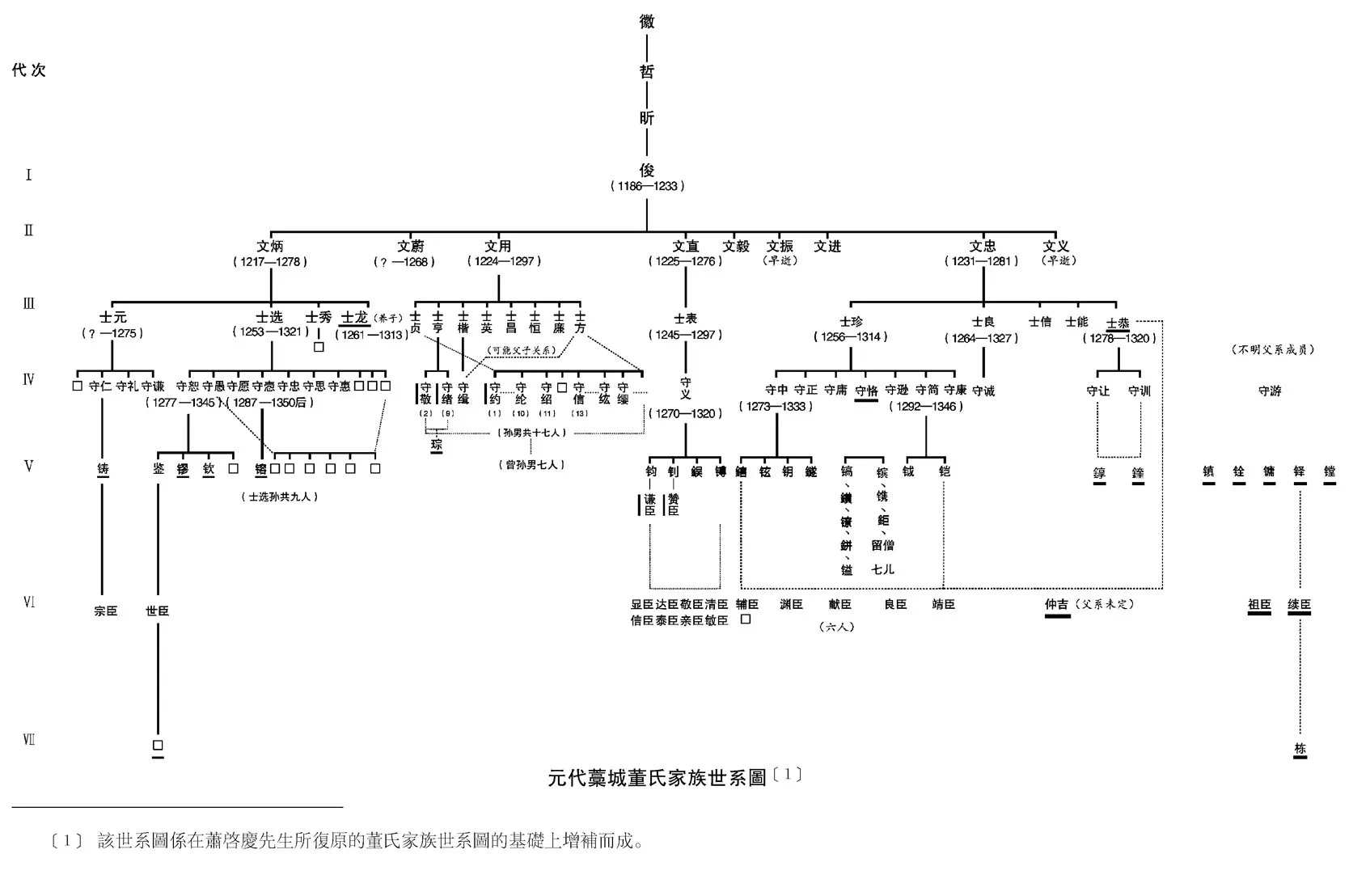

世系是一個家族最基本的結構信息,事關成員、親緣和支系等方面。目前關於藁城董氏家族世系的研究成果,主要集中在袁冀、孫克寬、藤島建樹和蕭啓慶四人所復原的董氏家族世系圖中*袁冀《元代藁城董氏评述》,《元史研究论集》,臺灣商務印書館,1974年,188頁;孫克寛《藁城董氏本末》,《元代漢文化之活動》,臺灣中華書局,1968年,306—307頁;藤島建樹《元朝治下における汉人一族の歩み——藁城の董氏の场合》,《大谷學報》 66—3,14頁;蕭啓慶《元代幾個漢軍世家的仕宦與婚姻》,氏著《内北國而外中國》,中華書局,2007年,297頁。。四圖繁簡各有不同,其中尤以蕭氏製圖最爲詳細,可考證復原出董氏六代成員,共九十八人。而據文獻記載,元後期董氏家族成員已“迨今七世,且二百餘人”*《董氏傳家録序》,357頁。,這説明董氏家族成員還有很大的增補空間。

審查已有的四世系圖,董氏第一代到第三代都是清晰明確的,因人數不多,碑傳中也記述明白。但到第四代“守”字輩,已有些父子關係不甚明瞭。到第五代“金”字輩更是嚴重缺員。藤島氏的世系雖然列至第六代,但第五代、第六代都不完整。而且第四代也和袁冀、孫克寬世系頗多抵牾之處。董氏家族的世系排列也有考辯的需要。

總之,隨著歷史材料的深入梳理,董氏家族世系可以進一步深入探索。並且董氏家族支脈繁衍,成員衆多,“内而居政府、臺閣,外而在藩閫、風紀、州縣者,不可勝紀”*《董氏傳家録序》,357頁。。董氏家族可謂一直是元代重要的政治力量,因此更爲全面地復原董氏家族世系對於元代政治史也是有推進作用的。

此外,前述四位學者雖製有世系圖,但限於論文篇幅,對於世系的研究工作多在幕後進行,並未交代有關董氏世系的記載等問題。因此,本文有必要詳細梳理董氏世系的有關記載,並在現有的資料條件下嚴謹考索: 更多地釐清董氏家族的世系成員和派系關係,並簡要考證各成員仕宦履歷於後。本文最後將研究成果繪製爲一幅新的董氏家族世系圖,置於文末,以求更直觀地展現元代藁城董氏家族的世系脈絡。

一、 董氏的先世

關於董氏的先世家望,“第其譜諜無徵,不知世所自出”*元明善《藁城董氏家傳》,蘇天爵編《元文類》卷七〇,商務印書館,1936年初版,1958年重版一印,1005—1013頁。。可知宋金時期董氏都是卑微小民,只在蒙金戰爭,河朔大亂的歷史機遇下,董俊趁勢而起,爲董氏家族未來的輝煌奠定了基礎。關於董俊的先世,諸碑傳記載都較爲一致,只可追溯至前三代:“曾祖徽、祖哲”*李冶《太傅忠烈公神道碑》(後文簡稱《董俊神道碑》),李正儒《(嘉靖)藁城縣志》卷八,《原國立北平圖書館甲庫善本叢書》二九二册影印明嘉靖十三年(1534)刻本,國家圖書館出版社,2013年,1077頁上。,“曾祖諱哲,祖諱昕”*王磐《趙國忠獻公神道碑》(後文簡稱《董文炳神道碑》),《(嘉靖)藁城縣志》卷九,1081頁上。,“其可知者,徽生晢,晢生昕,昕生俊”*《藁城董氏家傳》,1005頁。等,可知董俊的曾祖父董徽、祖父董哲、父親董昕。他們應都是藁城普通的農民,“韜光田畝”、“農隱不仕”*《董俊神道碑》,1077頁上。,其家族一直處於宋金時代華北地方社會的下層。

二、 董氏第一代

董氏家族興起的第一代即董俊。關於董俊是否有兄弟,各碑傳中都没有記載。但據蘇天爵所撰《董源神道碑》和《常山貞石志》中所收録的兩方大字墓碑,可知當有董俊以外的他支藁城董氏成員在元代爲官*蘇天爵《元故少中大夫江北淮東道提刑按察使董公神道碑》載:“董氏之族居真定藁城者爲最盛,公其一也。”又載董源父董思誠,在蒙金戰爭中避兵亂,遷移至河南永寧,去世於河南。金亡後,董源返歸故里藁城,即“依宗人藁城令文炳以居”,後入仕任官。由此可見董思誠當與董俊同宗,但與董俊走上了不同的人生道路。見《滋溪文稿》卷一〇,陳高華、孟繁清點校,中華書局,1997年,158頁。另有《提舉天賜場鹽使司事董公墓碑》,爲元統三年董德義立;《江南湖北道廉訪副使董公神道碑》,爲同年董德善立石。案“德義”、“德善”兩人,按命名方式,均非董俊後裔一支。見《常山貞石志》卷二一,13546頁。。

董俊(1186—1233),字用章,真定藁城人,金貞祐年間應徵入伍。元太祖十年(乙亥,1215)率部投降蒙古軍。十四年(己卯,1219)董俊任蒙古中山知府,與金將武仙作戰,進攻真定。十五年(庚辰,1220),武仙降蒙,漢軍世侯史天倪與武仙共同鎮守真定,董俊在史天倪麾下屯駐藁城。二十年(乙酉,1225),史天倪被武仙刺殺,真定諸縣皆叛。董俊與史天倪弟天澤進攻武仙,最終奪回真定。董俊後隨元太宗窩闊台、史天澤征河南滅金。太宗五年(1233,癸巳),董俊戰殁於包圍金哀宗的歸德之役。

三、 董氏第二代

(一) 世系情況

關於董俊諸子,諸碑傳記載都較爲明確。《董俊神道碑》載:

子九人,長文炳,河南等路副統軍使,佩金虎符;次文蔚,武衛軍萬户,佩金符;次文直,藁城令,佩符;次文毅,鄧州征行千户;次文振,蚤逝;次文進;次文忠,符寶郎;次文義,蚤世。*《董俊神道碑》,1078頁下。

案以上雖寫有九人,但只有八人名諱,對比其他記載,可知缺載董文用。案董文用爲董氏第二代中仕宦十分顯達者,最高曾任御史中丞,正二品。原碑絶不可能將其缺記。當屬《(嘉靖)藁城縣志》録入碑文時的漏記。

《壽國董忠烈公傳》載:

按以上記載,省略了早逝的董文義。除此之外,董文炳和董文用的碑傳資料中也對諸兄弟有所交代,但大同小異,不再贅述。

綜上,董俊共有九子,按次序爲文炳、文蔚、文用、文直、文毅、文振、文進、文忠、文義。董俊有九子是目前研究所公認的,當無異議。其中六子文振和幼子文義早逝,没有出仕,其他諸子均入仕任官。

(二) 仕宦簡述

董文炳(1217—1278),字彦明,董俊長子。太宗七年(1235),董文炳襲父職,任藁城縣令*《董文炳神道碑》,1081頁下。,治縣近二十年。憲宗三年(1253),文炳棄官離開藁城,追趕忽必烈遠征大理的軍隊,自此進入忽必烈幕府。忽必烈即位後,董文炳成爲最受忽必烈信任的漢軍將領之一,負責組建侍衛親軍。至元十一年(1274)九月,忽必烈正式發動滅宋戰爭,丞相伯顔分軍三路,水陸並進圍攻臨安。董文炳則爲東路軍的實際統帥,行海道而進。平宋論功,董文炳拜資德大夫、中書左丞。十五年(1278)八月,董文炳授僉書樞密院事。

董文用(1223—1297),字彦材,董俊三子。董文用“學問蚤成”,海迷失後二年(1250)董文用跟隨董文炳“謁太后和林城”,遂留於忽必烈潛邸*虞集《翰林學士承旨董公行狀》(後文簡稱《董文用行狀》),《元文類》卷四九,706頁。。董文用一生仕途綿長,“仕宦五十餘年,凡十八命”*《董文用行狀》,712頁。。其中所任要職有至元二十五年(1288),董文用拜御史中丞,又任大司農,再遷翰林學士承旨。三十一年(1294),成宗即位,董文用負責纂修《世祖實録》。

董文忠(1231—1281),字彦誠,董俊八子。憲宗二年(1252),董文忠“始入侍世祖潛藩”*姚燧《董文忠神道碑》,《牧庵集》卷一五,《四部叢刊》影武英殿聚珍本,第四册,葉19b。,自此任忽必烈近侍怯薛達三十年。中統元年(1260)忽必烈任命董文忠爲符寶郎,數十載“居中事上,同志協力,知無不言,言無不聽”*《元史》卷一六九《賀仁傑傳》,3968頁。。至元十八年(1281),升爲典瑞卿,又僉書樞密院事。

董文蔚(?—1268),字彦華,董俊次子。憲宗四年(1254)董文蔚授藁城等處行軍千户。中統二年(1261),入爲武衛軍千户。董文直(?—1276),字彦正,董俊四子。在董文炳卸任藁城令從征後不久,董文直襲職縣令,治縣十餘年。董文毅,董俊五子。任鄧州征行千户*《董俊神道碑》,1078頁下。,官至荆湖北道宣慰副使*《董文毅墓碑》,《常山貞石志》卷二一,13534頁上。。董文進,董俊七子,任順德路總管府判官*佚名《藁城令董文炳遺愛碑》(後文簡稱《董文炳遺愛碑》),《(嘉靖)藁城縣志》卷八,1071頁下。。

四、 董氏第三代

(一) 董文炳諸子

1. 世系情況

關於董文炳諸子的情況,因爲現存《董文炳神道碑》爲《藁城縣志》中所收版本,並没有保留其子孫情況。而撰碑稍晚幾年的《董文炳遺愛碑》則載:

子男三人: 士元,故武節將軍,右衛親軍千户,殁於王事;士選,前衛親軍都指揮使;士秀,東宫掌寶。*《董文炳遺愛碑》,1073頁下。

由此可知,董文炳有三子: 士元、士選、士秀。這也是目前研究公認的結論。但深入挖掘史料,會發現董文炳諸子的情況並非如此簡單。實際上董文炳還有一名養子董士龍,原爲詹姓。吴澄爲士龍生父詹鈞所撰墓誌中記録了董士龍被董文炳收養的始末:

宋勇勝軍統制官詹侯。開慶巳未之夏,戰死於蜀。勇勝軍屯鄂之城外。其秋大兵奄至,降其軍。而侯之妻子在軍中俱北徙,子生始四歲。時世祖皇帝以親王總兵柄。河北董忠獻公從世祖,具知侯在蜀力戰不降狀,命公曰:“佳父必生佳兒,汝其善護視。”公鞠誨同己子,名之曰“士龍”。*吴澄《故宋勇勝軍統制官詹侯墓表》,《吴文正公集》卷三五,《元人文集珍本叢刊》第三册,新文豐出版公司,1985年,584頁上。

董士龍成人後雖複詹姓,但仍與董氏家族保持著密切的聯繫*宋濂曾撰有《詹士龍小傳》,其稱董文炳去世後,詹士龍“服齊衰三年”。之後,“時祀必先設神主率家人奠之”。並且詹士龍入仕也是“用文炳弟文忠薦爲高郵興化尹”。由此可見,詹士龍一直都生活在董氏家族的影響之下(見宋濂《詹士龍小傳》,《宋學士文集》卷四八,《四部叢刊初編》景侯官李氏觀槿齋藏明正德刊本,第十一册,葉1b)。,故可列爲董氏世系的一份子。

綜上可知,董文炳有四子: 士元、士選、士秀;一養子,士龍。

2. 仕宦簡述

董士元(?—1275),字長卿,蒙古名“不花”,董文炳長子。至元五年(1268),董士元襲叔董文蔚職任右衛親軍千户*《元史》卷九《世祖紀六》:“丁未,宋揚州都統姜才攻灣頭堡,阿里别擊走之,殺其步騎四百人,右衛親軍千户董士元戰死。”(182頁)可知董士元所承襲之軍職。。至元十一年,丞相伯顔總大軍平宋,董士元從博羅歡東路軍出征。至元十三年五月十三日,陣亡於揚州灣頭堡。

董士選(1253—1321),字舜卿,號“慎齋”,董文炳次子。董士選是董氏第三代中最重要的政治人物之一。至元十六年,董士選授前衛都指揮使,組建前衛親軍。成宗即位,董士選拜江西行省左丞。大德四年(1300),出任御史臺御史中丞。仁宗朝,官至陝西行省平章政事*吴澄《元榮禄大夫平章政事趙國董忠宣公神道碑》(後文簡稱《董士選神道碑》),《吴文正公集》卷三二,544頁下。。

董士秀,董文炳三子。任世祖太子真金的東宫掌寶*《董文炳遺愛碑》,1073頁下。。真金去世後,董士秀接任董士選的前衛親軍都指揮使一職*《董士選神道碑》,542頁上。。

詹士龍(1261—1313),字雲卿,董文炳養子。詹士龍初任興化縣尹,後改任淮安路總管府推官*《詹士龍小傳》,葉1b。。大德四年,拜江南行臺監察御史,官終廣西道廉訪使司僉事*朱善《詹士龍傳》,《朱一齋先生文集》卷六,《四庫全書存目叢書》集部二十五册影印明成化二十二年(1486)朱維鑑刻本,齊魯書社,1996年,216頁上。。

(二) 董文用諸子

1. 世系情況

董文用諸子的情況,據《董文用行狀》記載:

子男八人: 士貞;士亨,爲仲兄文蔚後,渡江有功,官至昭勇大將軍、侍衛親軍副都指揮使,佩虎符,常侍裕宗東宫,先公卒;士楷;士英;士昌;士恒,承務郎、真定路總管府判官;士廉;士方。*《董文用行狀》,706頁。

其他董文用碑傳所記基本相同,只是因爲撰碑時間不同,諸子官職有所更新。

因此可知,董文用有八子: 士貞、士亨、士楷、士英、士昌、士恒、士廉、士方。

2. 仕宦簡述

董文用八子中僅士貞、士亨、士恒、士廉有仕跡可考。但文用諸子仕宦似乎並不算甚顯要,没有個人碑傳傳世。其仕宦的記載多散見於各種材料中,並且多較爲簡要。

董士貞,董文用長子,官終右衛指揮僉事。董士亨,文用次子,繼爲董文用二兄文蔚之後*《董文用行狀》,713頁。。董士亨初襲職侍衛親軍千户,至元十六年任東宫侍衛親軍指揮副都指揮使*《元史》卷一一五《裕宗傳》,2889頁。。董士恒,文用六子,初授真定路總管府判官,終仕南康路總管。董士廉,字簡卿,號“性齋”,董文用第七子,任翰林編修、國子助教*柳貫《薦乞石烈希元狀》,《柳貫詩文集》卷七,柳遵傑點校,浙江古籍出版社,2004年,151頁。。

(三) 董文忠諸子

1. 世系情況

關於董文忠諸子,《董文忠神道碑》載:

男五人,士珍,中書參知政事;某,以門功令保定之曲陽;某,内供奉;某、某,未仕。*姚燧《董文忠神道碑》,《牧庵集》卷一五,《四部叢刊》本第四册,葉35。

以上内容僅可知董文忠有五子,但除長子董士珍寫有名諱外,其餘未明。有研究認爲此爲姚燧所撰之原稿*參見毛海明、張帆《史彬事蹟鉤沉》,《中國史研究》2014年第1期,143頁。,當有道理。因爲是原稿,姚燧或因不知曉其餘幾子名字,或因其他幾子尚幼没有正名而有所空疏。

董文忠的另一篇碑傳《僉書樞密院事董公神道碑》是幾年之後改定的文字,可能用於刻碑上石。其五子名諱都已寫明:

男五人,士珍,資善大夫、御史中丞;士良,同知開州;士恭,正議大夫,典瑞太監;士信,早卒。士能,未仕。*姚燧《僉書樞密院事董公神道碑》,《元文類》卷六一,887頁。

但值得再討論的是董士恭的排行問題。《僉書樞密院事董公神道碑》將董士恭列爲第三子,故已有的四種董氏家族世系表都將文忠諸子排列爲“士珍、士良、士恭、士信、士能”。但據《董士恭神道碑》載:“正獻五子,公最幼。”*黄嵀《資德大夫陝西諸道行御史台御史中丞董公神道碑》(後文簡稱《董士恭神道碑》),《金華黄先生文集》卷二六,《四部叢刊》景元寫本,第七册,葉2a。明確記載董士恭爲季子,則當以碑傳爲確。《董文忠神道碑》中應是將仕宦顯達的士恭前置。

所以董文忠五子正確排序應爲: 士珍、士良、士信、士能、士恭。

2. 仕宦簡述

董文忠五子,其中士珍、士良和士恭有仕宦記載。

董士珍(1256—1314),字周卿,董文忠長子。董文忠去世後,士珍應召入宫,成爲太子真金的怯薛侍從,後歷任内外多個官職。大德七年,董士珍進爲中書參知政事*《元史》卷二一《成宗紀四》,448頁。,成爲董氏第三代中唯一晉身宰執者。

董士良(1264—1327),字善卿,文忠次子。初授保定路曲陽縣尹,官終開州尹*蘇天爵《元故朝列大夫開州尹董公神道碑銘》(後文簡稱《董士良神道碑》),《滋溪文稿》卷一二,陳高華、孟繁清點校,中華書局,1997年,190頁。。

董士恭(1278—1330),字肅卿,文忠幼子。成宗即位伊始,董士恭入爲怯薛。大德九年(1305),董士良任典瑞少監,自此在典瑞監(後升典瑞院)任職二十餘年。官終陝西行臺御史中丞*《董士恭神道碑》,葉1a。。

(四) 其餘第三代成員

董文直有一獨子爲董士表*元明善《藁城令董府君神道碑》(後文簡稱《董文直神道碑》),《元文類》卷六五,951頁。,這没有什麽疑問。而董文毅、文進因没有碑傳傳世,有關資料也不多,其子嗣情況難以瞭解。董文振、文義俱早逝,當無子嗣。

董士表(1245—1297),字晉卿,董文直獨子。早年便跟隨伯父董文炳征戰,平宋後,授管軍千户,管領鄧州新軍。至元二十三年,董士表受命創立洪澤屯田萬户府。之後,其子孫襲職萬户*揭傒斯《大元定遠大將軍洪澤屯田萬户贈昭勇大將軍後衛親軍都指揮使上輕車都尉追封隴西郡侯謚武獻董公碑》(後文簡稱《董士表神道碑》),《常山貞石志》卷二三,13573頁下。。

綜上,董氏第三代成員現已知十八人,其中養子一人,全部可確知名諱。

五、 董氏第四代

(一) 文炳系

1. 董士元諸子

關於董士元諸子,其夫人侍其淑媛碑傳載:

子男四人: 長早逝;次即守仁,守禮,守謙。守仁姿清峻,射聲有父風,勤於問學,恪於官守。初以羽林孤兒襲爵,尋有功,升宣武將軍、僉右衛指揮司事。餘未仕,皆謹願克家。*王惲《故武節將軍侍衛親軍千户董侯夫人碑銘》(後文簡稱《董士元侍其夫人碑》),《秋澗先生大全文集》卷五二,《元人文集珍本叢刊》第二册影臺北“中央”圖書館藏元至治刊本明代修補本,125頁上。

可知董士元有四子,長子夭折未命名,其餘三子爲守仁、守禮、守謙。

董守仁,董士元次子。董士元戰殁後,董守仁以陣亡軍將遺孤身份進入侍衛親軍系統,後因功升爲僉右衛指揮司事*《董士元侍其夫人碑》,125頁上。。之後董守仁與士選長子董守恕調换衛軍,改統領前衛親軍。官終行省參政*唐臣、雷禮《(嘉靖)真定府志》卷五,《四庫全書存目叢書》史部一九二册,上海圖書館藏明嘉靖刊本,齊魯書社,1996年,111頁下。。董守禮,字敬叔,士元三子,官終晉寧路吉州知州*唐臣、雷禮《(嘉靖)真定府志》卷五,《四庫全書存目叢書》史部一九二册, 111頁下。。董守謙,士元四子。官終真定路深州同知*《(嘉靖)藁城縣志》卷六,1050頁下。。

2. 董士選諸子

(1) 世系考析

董士選是董氏第三代成員中的重要人物。他不僅仕宦顯達,事蹟頗多,子嗣也頗爲繁盛。董士選諸子世系問題有不少歧異之處,試考析於下:

案成化刊本《吴文正公集》所收《董士選神道碑》記載,董士選有十子。其記曰:“子男十,守恕,懷遠大將軍,前衛親軍都指揮使;守愚,先卒;守願、守慤、守□大夫,太常禮儀院判官;守思,奉訓大夫,保定路遂州知州;守惠,命爲弟士秀後。某、某、某、某。”*《董士選神道碑》,544頁上。其中“守□”一處尚難辨别,似乎是一子名字空缺,但因爲後邊吴澄不書姓名寫作“某”字的人名尚有四人,則此“守□”如果不是子名而是其他詞彙,則共有十人,也與總數量相合。再查看《景印文淵閣四庫全書》本《吴文正集》,其中所收《董士選神道碑》作:“守慤,少中大夫、太常禮儀院判官;守思,奉訓大夫,保定路遂州知州。”*吴澄《元榮禄大夫平章政事趙國董忠宣公神道碑》,《吴文正集》卷六四,《景印文淵閣四庫全書》一一九七册,628頁下。比較可知“守□”中“守”爲錯字,本應爲“少中大夫”。再看《(同治)畿輔通志》所收《董士選神道碑》,該處則記作“守慤、守忠大夫*此處“守忠大夫”當爲“少忠大夫”或“太忠大夫”,爲從三品散官。,太常禮儀院判官”*吴澄《董士選神道碑》,李鴻章等修,黄彭年等撰《(同治)畿輔通志》卷一七一,《中國省志彙編》影印清宣統二年(1910)北洋官報兼印刷局石印本,華文書局,1968年,5562頁下。,也是散官。

而董士選最後四子,既不書名諱,又不寫官職,則此四子很可能是幼兒,還未到正式定名的年紀即夭折。

另外,虞集《董士選家廟碑銘》中敍述董士選諸子情況爲:“公子八人: 守恕,江西行省參政,殁於官。守愚、守願,皆先卒。守慤,湖南宣慰元帥、江淮運使。守思,某司僉事。某、某、某。”該碑銘所撰寫諸子比神道碑少一人,没有寫入爲士秀後的守惠。神道碑撰於董士選去世後三年,距離最近,因此諸子情形當以《董士選神道碑》爲準。

由於士選子嗣較多,而其神道碑傳世文本又多有缺略,因此需要根據其他材料對董士選諸子名諱和排列情況進行補正釐清。

《神道碑》記載中守恕列爲首位。《董士選家廟碑銘》記載:“忠宣公薨三十年,長子守恕作忠宣公廟於家。”《董守恕神道碑》載:“公,忠宣之長子也。”*虞集《江西行省參政董公神道碑銘》(後文簡稱《董守恕神道碑》),《道園類稿》卷四三,《元人文集珍本叢刊》第六册影明初覆刊元撫州路學刊本,288頁下。這些都證明董守恕爲董士選長子。

另外《董守恕神道碑》記有“第五弟守思”*《董守恕神道碑》,298頁下—290頁上。,按字面意思理解,可證《董士選神道碑》中所列董守思爲士選第六子。關於第五子,袁冀、藤島建樹和蕭啓慶在各自所繪董氏世系圖中都標爲“董守忠”,但未言明依據。《元史·董士選傳》載其子僅有三人,分别爲“子守忠,雲南行省參知政事;守慤,侍正府判官;守思,知威州”*《元史》卷一五六《董士選傳》,3679頁。,記録很不完全。其中多出一個“守忠”,並放於“守慤”之前。

據沈濤在《董守恕墓碑》後的案語:“忠宣神道碑,忠宣子十人,次四守慤、次五守忠、次六守思。”*《常山貞石志》卷二四,13594頁下。因爲與《吴文正公集》中傳世文本不同,沈濤所見當爲董士選神道碑的拓片,這一證據可證董守忠爲董士選第五子無疑*關於“董守忠”的身份問題,一些民間董氏宗族成員也做過一些研究。如董金榮《董守忠與董守恕之辨證》一文(網址: http://www.jxlalk.com/888/d17/2010-11-22/207.html)認爲“董守恕”與“董守忠”實爲一人,“守恕”與“守忠”分别是“譜名”與“行世名”。這一説法雖有一定啓發,但多爲猜測,較難立論。。

綜上,可知董士選十子已知名諱的有守恕、守愚、守願、守慤*又作“守悫”。、守忠、守思、守惠七人,其餘三子應該早年夭折。其中“董守忠”的身份尚有疑問。

(2) 仕宦簡述

董士選十子中,守恕、守愨、守忠、守思4人有仕宦記載。

董守恕(1277—1345),字子道,董士選長子。大德六年(1302),董守恕授右衛親軍都指揮使司僉事。仁宗後期,拜前衛親軍都指揮使。至正三年(1343),拜江西行省參知政事。董守慤(1287—?),士選四子。泰定中知威州*《(嘉靖)真定府志》卷五,112頁上。,後任太常禮儀院判官*虞集《平章政事張公墓誌銘》,《元文類》卷五三,766頁。。至正前期又任湖南宣慰元帥、江淮運使*虞集《董忠宣公家廟碑銘》(後文簡稱《董士選家廟碑》),《道園類稿》卷三七, 198頁上。。至正十年轉任浙東廉訪使*余闕《憲使董公均役之記》,《青陽集》卷三,《景印文淵閣四庫全書》一二一四册,398頁上。另見《元史》卷四二《順帝紀五》,892頁。。董守忠,士選第五子,英宗時歷雲南行省參知政事*《(嘉靖)真定府志》卷五,112頁上。另見《元史》卷一五六《董士選傳》,3679頁。。董守思,字子得,士選六子,曾任保定路遂州知州*《董士選神道碑》,544頁上。,天曆二年(1329)任威州知州*翁相修、陳棐《(嘉靖)廣平府志》卷一一,《天一閣藏明代方志選刊》影印明嘉靖刻本,上海書店,1990年,10頁a。。

此外據《董守恕神道碑》,董士秀有一子夭折*《董守恕神道碑》,289頁下。,附述於此。

(二) 文用系

1. 世系情況

董文用孫輩衆多,撰寫時間最晚(至順三年,1332)的《董文用墓表》記載其數目有“十七人”之多。其中《董文用行狀》《董文用墓表》均明載長孫爲“董守約”。《(嘉靖)藁城縣志》中所收之《董文用神道碑》實際内容係抄自吴澄《董文用墓表》,缺載子孫世系。而《常山貞石志》中所收録《董文用神道碑》拓本録文因碑文磨泐,缺損十分嚴重,諸孫記録如下:

孫男……守敬,□□□□、佩金虎符、右*據《董文用墓表》所載董文用諸孫,在長孫“守約”之後有“守□,右都衛副指揮使”一語。此位元孫輩排列順序與《董文用神道碑》拓片録文中“守敬”位置相似。因此可以補出空格中爲“右”字。見吴澄《有元翰林學士承旨資德大夫知制誥兼修國史加贈宣猷佐理功臣銀青榮禄大夫少保趙國董忠穆公墓表》,後文簡稱《董文用墓表》,《吴文正公集》卷三四,566頁下。都威衛副都指揮使;次守□,次□□,次□□,次□□,次守□,次守□,次守緒,□□□□、配金虎符,左都威衛副都指揮使;次守綸,次守紹,次守□,……守信……守□□守□□。……曾孫男□□八人,□□次□□□□□□,左□衛都指揮使,次□,次□□□,次□□城縣尹,次□、次□、次□、次□、次□……*閻復《董文用神道碑》,《常山貞石志》卷二一,13538頁上。

沈濤在案語中曾説:“諸孫名,此碑可見者惟守敬、守緒、守綸、守紹、守信五人。”*《常山貞石志》卷二一,13540頁下。另《蒙兀兒史記·董文用傳》記載:“文用諸孫墓碑已泐,可識者守敬、守緒、守綸、守紹、守紘、守纓、守約、守緝。”*屠寄《蒙兀兒史記》卷五五《董文用傳》,《元史二種》影印1934年屠孝宦整理本,上海古籍出版社,2012年,424頁下。當時屠寄或許看到了更爲清晰的神道碑拓本,補充了“守紘、守纓、守約、守緝”四人。關於屠寄所記的真實性,可由兩個方面得到證明。首先,沈濤在碑後案語中寫道:“《嘉靖真定府志》有‘守紘,至和中爲真定路治中。守纓,至順中爲晉州知州’。案忠穆諸孫命名第二字左旁率多從‘糸’,如守約、守緝,二人當亦公孫也。”這是從命名方式加以證明,而“守紘、守纓”二人也正在屠寄所見拓本中。其次,《元史·陳孚傳》中記載“女長嬀,適藁城董士楷,太常禮儀院太祝守緝之母也”*《元史》卷一九〇《陳孚傳》,4339頁。。案董士楷爲文用三子,雖然據新出土材料,董守緝也可能是文用幼子士方之後*據《陳孚壙志》載陳孚長女“適董士方,少保忠穆公之季子”。“少保忠穆”爲董文用封贈之號。則可知陳孚長女嬀嫁給了董士方,而非士楷。但董士方是否就是守緝之父,還難以確定,只能留而存疑。見馬曙明、任林豪主編《臨海墓誌集録》,宗教文化出版社,2002年,86頁。,但董守緝爲董文用孫是無疑的,則可知屠寄所言當確鑿可信。

綜上,董文用十七個孫輩中目前可以確認者有“守約、守敬、守緒、守綸、守紹、守紘、守纓、守緝、守信”九人。其中“守約”爲長孫,根據缺字空格的計數,還可初步判定“守敬”爲次孫,“守緒”爲第九孫,“守綸”爲第十孫,“守紹”爲第十一孫,“守信”可能爲十三孫*但“守敬”之前空格甚多,是否“守敬”是次孫,還有待考證。。

而根據對董氏成員仕宦的考證,還可以具體判定董守敬、董守緒當爲董士亨之子*有記載表明董士亨爲東宫侍衛親軍指揮副使,而該衛軍後即爲左都威衛前身(見《元史》卷九九《兵志二》,2526頁;卷一一五《裕宗傳》,2889頁)。而董守敬、守緒分别任左、右都威衛指揮副使,應與襲董士亨軍職有關。因此可判斷守敬、守緒爲士亨之後。。而董守緝可確認爲董士楷之子。其他人的父系信息還有待考證。而從名字的選字上分析,“紘”與“纓”兩字也是有聯繫的。“紘纓”都是古代冠冕上的帶子,“紘”是頷下向上繫於笄的帶子,“纓”則爲垂餘的帶子*參見羅竹風主編《漢語大詞典》第九卷,上海辭書出版社,1986年,751頁。。因此可以判斷“董守紘”與“董守纓”爲一父所生。

目前研究成果中復原董文用諸孫最爲完整的蕭啓慶列出八人*《元代幾個漢軍世家的仕宦與婚姻》,297頁。,“董守信”並未考出,並且“董守約”列爲末位,與史實不符。另外,蕭氏將董守纓與董守緝一起列爲董士楷之子,不知所據爲何。其後人信息還有待進一步研究。

2. 仕宦簡述

董守約,董文用長孫。歷任亳州知州,歸德府尹等官*《(嘉靖)真定府志》卷五,111頁下。另見《董文用墓表》,566頁下。。董守敬,文用次孫,董士亨長子。大德二年(1298)時已任左都威衛千户*王惲《隆福宫左都威衛府整暇堂記》,《秋澗先生大全文集》卷四〇,536頁下。,後轉任右都威衛副都指揮使*《董文用墓表》,566頁下。。董守緒,文用八孫,董士亨次子,任左都威衛副都指揮使。董守紘,延祐中爲真定路治中*《(嘉靖)真定府志》卷五,112頁上。。董守纓,至順中爲晉州知州*孟昭章修,李翰如《(民國)晉縣志》卷五,民國十六年(1927)石印本,葉27a。。董守緝,曾任太常禮儀院太祝*《元史》卷一九〇《陳孚傳》,4339頁。。

(三) 文直系

董文直獨子董士表,仍爲獨子,即董守義*《董士表神道碑》,《常山貞石志》卷二三,13572頁下。。董守義(1270—1320),字子宜,大德二年(1298)承襲父職,任洪澤屯田萬户*虞集《元故懷遠大將軍洪澤屯田萬户贈昭勇大將軍前衛親軍都指揮使上輕車都尉追封隴西郡侯謚昭懿董公神道碑銘》(後文簡稱《董守義神道碑》),《常山貞石志》卷二三。。

(四) 文忠系

1. 董士珍諸子

關於董士珍諸子,《董士珍神道碑》的記載較爲明確:

子男(六)[七]人,長守中,正奉大夫,江南湖北道肅政廉訪使,薨贈存誠;次守正,忠亮功臣,正奉大夫,樞秘副使、護軍,追封趙郡公,謚靖獻;次守庸,資德大夫,江浙行中書省左丞;次守恪,贈奉訓大夫,禮部郎中;次守遜,奉議大夫,潁州知州;次守簡,今資德大夫,中書左丞;次守康,早世。皆能保守家學,誠懇忠直,蔚爲名卿。*《董士珍神道碑》,13569頁。

可知董士珍有七子: 守中、守正、守庸、守恪、守遜、守簡、守康。其中除幼子董守康早逝外,其他諸子均入仕任官。

董守中(1273—1333),字子平,董士珍長子。董守中所歷官職較多,但其碑傳載:“公入官幾四十年,最其在官才十有二年。”*揭傒斯《大元敕賜正奉大夫江南湖北道肅政廉訪使董公神道碑》(後文簡稱《董守中神道碑》),《揭傒斯全集》卷七,李夢生標校,上海古籍出版社,2012年,422頁。説明其閑居時間佔多數。董守正,士珍次子,任侍衛親軍千户*《(嘉靖)藁城縣志》卷五,110頁。。董守庸,號“肅齋”,士珍三子。英宗時任御史中丞,並因與弑害英宗的鐵失結黨而被泰定帝免官*《元史》卷二九《泰定帝紀一》,640頁。。後複出,至順元年(1330)任江南行臺御史中丞*張鉉著,田崇校點《(至正)金陵新志》卷六,南京出版社,1991年,272頁。。董守恪,士珍第四子,曾任禮部郎中*《董士珍神道碑》,13569頁下。。董守遜,士珍五子,致和初任潁州知州,並官終此職*《(嘉靖)真定府志》卷五,112頁上。。

董守簡(1292—1346),字子敬,士珍六子。董守簡可謂是董氏家族第四代成員中仕途最爲顯達的成員。仁宗朝,董守簡進入宫廷任怯薛。仁宗、英宗和泰定帝朝,董守簡一直在典瑞監任官。文宗即位,董守簡出爲淮安路總管。後歷任汴梁路總管、大都路都總管、湖廣行省左丞等多個要職。至正三年(1343),拜江南行御史臺御史中丞*《(至正)金陵新志》卷六,272頁。。至正四年(1344),董守簡被召回朝廷,任御史臺御史中丞。九月,董守簡拜中書左丞,成爲董氏第四代成員中晉身宰執者。

(2) 董士良子

《董士良神道碑》載:“子男守成,歷主武邑、梁縣簿,今從仕郎、真定衡水縣尹,治民有聲。”*《董士良神道碑》,189頁。可知董士良有一子董守成。其至正年間官終河南參政*《(嘉靖)真定府志》卷五,112頁下。。

(3) 董士恭子

《董士恭神道碑》載:“子男二人: 長守讓,大中大夫、東昌路總管兼本路諸軍奧魯總管、管内勸農事;次守訓,□□大夫、中書工部司程。”*黄嵀《董士恭神道碑》,《金華黄先生文集》卷二六,《四部叢刊》本第七册,98 頁。可知董士恭有二子: 守讓、守訓。董守讓,董士恭長子。後至元六年(1340)任江南行御史臺監察御史。至正元年(1341)改任南臺都事*《(至正)金陵新志)》卷六,283頁、275頁。,官終東昌路總管*《董士恭神道碑》,葉3b。。董守訓,董士恭次子。曾任工部司程。至正二十七年(1367),董守訓由嶺北行省參議升爲中書省參知政事*《元史》卷一一三《宰相年表二》,2863頁。,成爲董氏家族最後一位進入中書宰執隊伍的成員。

綜上,董文忠孫男共十人,其中董士珍七子,士良一子,士恭二子。

(五) 第四代不明支系者

《(嘉靖)真定府志》卷五《仕籍表》載有名“董守遊”者,並記爲“守恪弟”*《(嘉靖)真定府志》卷五,112頁下。。此董守遊當爲藁城董氏家族成員。但若爲守恪胞弟,則爲董士珍子。但董士珍七子中並無“守遊”一人。因此董守遊或應爲從弟,但其系支不明。關於董守遊的任官,《(嘉靖)真定府志》載其“泰定初爲衡州府判官”。元統二年(1334),董守遊任衢州推官*林應翔、葉秉敬《(天啓)衢州府志》卷二,《中國方志叢書》影印明天啓二年(1622)刊本,臺灣成文出版社,1983年,350頁。,並官終此職*《(嘉靖)藁城縣志》卷六,1051頁上。。

綜上,董氏第四代成員已知四十四人,其中確知名諱者三十一人。

六、 董氏第五代

(一) 文炳系

1. 董守仁子

《董守恕神道碑》載:“居數年,守仁之子某亦長,遂以右衛之職讓之。”雖未記名諱,但可知董守仁之子接收守恕所讓右衛軍職。據守恕碑文,守恕所讓爲右衛指揮僉事一職。而《(嘉靖)藁城縣志》有記名“董鑄”者,所任爲“右衛僉指揮使”*《(嘉靖)藁城縣志》卷五,1041頁下。,與守恕所讓爲同一親衛之職。並聯繫董氏第五代的命名方式是名爲“金”字旁,綜合可以判斷董鑄爲董守仁之子。

2. 董守恕諸子

《董守恕神道碑》載其諸子情況曰:

子鑑,卒。……次子某,自宿衛除某路總管府判官,次三曰某,自宿衛爲中書省照磨,皆以母喪家居;次四曰某,奉公喪以歸葬者也。*《董守恕神道碑》,288頁。

知董守恕共有四子,除長子董鑑外,其他三人在虞集撰神道碑初稿中均未記出姓名。該碑未見拓片,則其餘三子姓名也找不到明文可以確定。但可以明確的是董守恕次子、三子都已出仕。

除了明確記載外,我們還可以借助推理解決一些問題。聯繫《董士選神道碑》中記載其諸孫,“孫男九,鑑、鏐、欽、其六幼”,根據撰碑時間,這是至治三年(1323)的情況,即當時只有董鑑、董鏐、董欽三人成年。按照常理,長子董守恕諸子應該最爲年長最先入仕。事實上,至治三年董守恕已經四十六歲了,其子應多已成年。由此董鏐、董欽最有可能是董守恕的次子、三子。

綜上,可以判斷董守恕前三子爲董鑑、董鏐、董欽,其中董鑑早逝,第四子失其名。關於仕宦簡歷,目前可知者爲董鑑任後衛都指揮使*《(嘉靖)藁城縣志》卷五,1041頁下。,董鏐任某路總管府判官,董欽任中書省照磨。

3. 董守慤子

虞集撰有《董鎔字説》一文,給我們提供了董氏家族第五代中一位成員的信息。該文開篇即言:“藁城董氏有賢胄,其名曰‘鎔’,則忠獻公之曾孫、忠宣公之孫,今湖南元帥之子也。”*虞集《董鎔字説》,《道園類稿》卷三○,86頁上。案“忠獻公”爲董文炳,“忠宣公”爲董士選。尚需確定此“湖南元帥”的身份。

據虞集《董士選家廟碑銘》中載,“守慤,湖南宣慰元帥、江淮運使”,此爲至正五年(1345)到八年間之事。董士選諸子中曾任湖南元帥的只有董守慤。因此董鎔當爲董守慤之子。董鎔所任官職爲遼州同知*《(嘉靖)藁城縣志》卷六,1051頁上。。

董守恕季子和董士選其他諸子所生孫輩均失其名。

(二) 文用系

董文用子孫輩式微趨勢較爲明顯,無一人有神道碑存世。唯有《董文用行狀》記載大德七年(1303)年曾孫的情況:“曾孫男七人,皆幼。”但這七人因幼,均不曾起名。

另外,《(嘉靖)藁城縣志》卷五《恩例志》載有“董琮”一人,任職爲“左都衛副使”*《(嘉靖)藁城縣志》卷五,1041頁下。。左都威衛爲至元十六年(1279)成立的東宫侍衛親軍改置而來*《元史》卷九九《兵志二》,2526頁。。而根據後文仕宦的研究,我們知道董士亨是左都威衛的創立者之一。並且,觀察縣志的行文順序,將“董琮”放於董氏第五代“金”字輩之中。綜合以上,可知董琮當爲董士亨之孫。根據後文仕宦的考證,因爲董士亨兩子董守敬、董守緒都曾任左都威衛副指揮使,則董琮父系尚難確定。董琮爲何没有起有“金”旁之名,不得而知。總之,董琮應爲董文用曾孫之一。

(三) 文直系

董文直有獨子董士表,董士表有獨子董守義,三代皆有神道碑傳世,因此文直系到第五代脈絡仍較清晰。

《董文直神道碑》因撰碑較早,其曾孫輩信息不完整。《董士表神道碑》載有其孫男信息:

孫男四。鈞,由内供奉曆典瑞院(絰)[經]曆□奎章閣學士院參書、宣忠扈衛親軍副都指揮使;次即釗,皆趙夫人出;次鋘,内供奉,母楊氏;次鎛,母郭氏。*《董士表神道碑》,13574頁上。

《董守義神道碑》載:

子四人: 長鈞,□宿衛除典瑞經歷;□□,奎章閣祭□參書,置宣忠扈衛軍,遷官爲副都指揮使,佩金虎符,讓公爵於母弟;釗,襲武德將軍、洪澤屯田萬户府萬户,佩金虎符;次三鋘,宿衛;次四鎛。*《董守義神道碑》,13575頁上。

綜合可知董守義有四子: 董鈞、董釗、董鋘、董鎛。

董鈞,先後任典瑞院經歷、奎章閣學士院參書和宣忠扈衛親軍副都指揮使。董釗襲職洪澤屯田萬户府萬户,董鋘任怯薛,董鎛無仕宦記録。

(四) 文忠系

1. 董守中諸子

《董守中神道碑》記載其諸子:“(王夫人)生三男子、一女子,男鎋、鉉、鑰也。姬子、女各一人,男鐩*《董守中神道碑》,421頁。。”可知董守中有四子: 董鎋、董鉉、董鑰、董鐩。其中董鐩爲庶出。

董鎋,董守中長子。董鎋“由武備庫使五遷而僉群玉内司事”*《董守中神道碑》,421頁。,後任樞密副使,官終甘肅行省參知政事*《(嘉靖)真定府志》載“董鎋”條爲“俊孫,文宗時曆□□使”,《(嘉靖)藁城縣志》載董鎋爲“樞密肅獻公”(見卷六,1051頁下)。案元代只有皇太子方可出任“樞密使”。如真金就任中書令、樞密使。綜合可知董鎋所任則應爲樞密院副使。。董鉉,守中次子。歷任佩監異珍庫使*《董士珍神道碑》,13569頁下。、秘書少監等職*《(嘉靖)真定府志》卷五,112頁。。董鑰,字仲開,守中三子。董鑰是藁城董氏第五代中宦跡較多的成員。歷任監修國史府長史*《董氏傳家録序》,357頁。、中書省員外郎*《南臺備要·建言職官》,《憲臺通紀(外三種)》,王曉欣點校,浙江古籍出版社,2002年,227頁。、樞密院僉事、廣東廉訪使等職*貢師泰《董母孝節詩集序》,《貢師泰集》卷六,《貢氏三家集》,邱居里、趙文友點校,吉林文史出版社,2010年,290頁。。董鐩,守中庶出季子。歷任掌簿奉御、宣徽院判*《(嘉靖)藁城縣志》卷六,1051頁上。。

2. 董守簡諸子

黄嵀撰《董守簡神道碑》載:“子男二人: 長鉞,内供奉,見謂能稱其家,不幸前卒;次即鎧。”*黄嵀《董守簡神道碑》,《金華黄先生文集》卷二六,《四部叢刊初編》第七册,104頁。可知董守簡有二子: 董鉞、董鎧。

董鉞因早逝,生前僅任怯薛内供奉。董鎧仕宦不詳。

3. 董士珍其他諸孫

《董士珍神道碑》還載其諸孫情況:

孫男十七人: 鎋,中奉大夫、甘肅行中書省參知政事;鉉,章佩監異珍庫使;鎬,宣徽院判官;鑰,監察御史;鐄,尚冠奉御;鐩,掌薄奉御;鐐,内供奉;鉞,内供奉;鉼、鍇*“鍇”當即“鎧”。、鎰、鑌、鐫、鉅、留僧、七兒,未仕。*《董士珍神道碑》,13569頁下。

除上述董守中、守簡諸子外,可知董士珍還有父系不明的十位孫男: 董鎬、董鐄、董鐐、董鉼、董鎰、董鑌、董鐫、董鉅、留僧、七兒等。據撰碑時間,這是至正五年(1345)的情況,之後董士珍孫輩當還有增加,但無從得知。

上述十孫中,仕宦可知的有三人: 董鎬,董士珍第三孫,曾任宣徽院判官,至正十三年改任江南浙西道肅政廉訪司副使*劉伯镏、陳善《(萬曆)杭州府志》卷九,《中國方志叢書》影印明萬曆七年(1579)刻本,710頁。依原文寫作“至元十三年”,案元順帝至元年號無十三年,當爲“至正十三年”。;董鐄,士珍五孫,任尚冠奉御;董鐐,任怯薛内供奉。

4. 董士恭諸孫

《董士恭神道碑》載董士恭“孫男二人: 錞,鍷”,但係守讓或守訓之後不得而知。二人均不知仕跡。

(五) 董氏第五代其他成員

除了史料有明確記載的第五代成員外,方志中還有一些記載的人物可推知屬於董氏第五代,雖然其具體祖系、父系信息尚不清楚,但也可補充我們對董氏家族世系和成員情況的新認識。

《(嘉靖)真定府志》卷五《仕籍表》中有名“董鎮”者,記爲“鉉弟”*《(嘉靖)真定府志》卷五,112頁下。。案董守中四子雖有董鉉,但並無董鎮,可能爲董氏族内大排行。《(嘉靖)真定府志》中有“董銓”,記爲“鎮弟”,還有“董鏞”*《(嘉靖)真定府志》卷五,112頁下。。此外《(嘉靖)藁城縣志》還記有“董鐸”、“董鏜”等*《(嘉靖)藁城縣志》卷五,1041頁下;卷六,1051頁上。,均當爲董氏第五代成員。由此目前董氏第五代可補充的有董鎮、董銓、董鏞、董鐸、董鏜五人。

這五位董氏第五代成員均有仕宦記載: 董鎮,任典瑞都事*《(嘉靖)藁城縣志》卷六,1051頁上。。董銓,任刑部尚書*《元史》卷四四《順帝紀七》,923頁。。董鏞,任兗州同知。董鐸,任左衛千户。董鏜,任樞密僉院*《(嘉靖)藁城縣志》卷六,1051頁上。。

綜上,董氏第五代成員已知有四十四人,其中確知名諱者三十三人。

七、 董氏第六代

到了董氏的第六代,世系信息更加殘缺。留下明確信息最多的還屬文直系和文忠系成員。

(一) 文炳系

1. 董守仁孫

《(嘉靖)藁城縣志》載有名“董宗臣”者,其任職爲“右衛指揮使”*《(嘉靖)藁城縣志》卷五,1041頁下。。因爲董士元系爲董文炳長子一支,世襲右衛親軍官職*右衛親軍是由董文炳創建的侍衛親軍直系演化而來的,文炳弟文蔚、長子士元都任右衛千户。而士元子守仁、守仁子鑄曾出任右衛僉事等軍職。,可判斷董宗臣爲董守仁之孫,董鑄之子。

2. 董守恕孫

《董守恕神道碑》有載:“公子鑑病,以其長孫入見,遂以所佩三珠虎符授世臣,襲前衛帥。”又載:“子鑑,卒,孫世臣,前衛指揮使,又早卒,曾孫某待年襲其爵焉。”可知董鑑有子名世臣,根據曾孫待成年襲爵來判斷,多病的董鑑應僅世臣一子。

(二) 文直系

約至正二年(1342)撰寫的《董士表神道碑》載:“曾孫男十人: 贊臣、謙臣、顯臣、達臣、敬臣、清臣、信臣、泰臣、親臣、敏臣。”*《董士表神道碑》,13574頁上。稍後幾年撰文的《董守義神道碑》也載其“孫男十人”*《董守義神道碑》,13577頁上。,可知文直系中第六代成員的信息。

此外,根據已有的第六代成員任職信息,可以初步判斷部分成員的父系。《(嘉靖)藁城縣志》載董謙臣職爲“宣忠副指揮使”。根據仕宦的考證,董守義長子董鈞爲宣忠扈衛副都指揮使。則可判定董謙臣爲董鈞子,襲父職。《(嘉靖)藁城縣志》載董贊臣職爲“洪州萬户”。根據仕宦,董守義次子董釗襲父職,任洪澤屯田萬户。則可判定董贊臣爲董釗子。

綜上,董氏第五代的文直系共有十人: 贊臣、謙臣、顯臣、達臣、敬臣、清臣、信臣、泰臣、親臣、敏臣。其中董謙臣爲董鈞子,曾任宣忠扈衛副都指揮使。董贊臣爲董釗子,曾任洪州萬户。

(三) 文忠系

至正五年(1345)撰文的《董士珍神道碑》載其有“曾孫六人,長輔臣,内供奉;次淵臣、獻臣、良臣、靖臣”*《董士珍神道碑》,13567頁上。。實際記有名諱者只有五人,可能第六曾孫尚幼。仕宦方面,董輔臣任怯薛。董淵臣,至正間任保定路治中*《(嘉靖)真定府志》卷五,113頁下。。

此外,《(嘉靖)真定府志》還載有名“董仲吉”者,身份記爲“淵臣族弟”。案族弟爲同高祖而不同曾祖*《爾雅》卷上《釋親第四》,《四部叢刊初編》景常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏宋刊本,32頁。,則董仲吉當爲董文忠系後人。而且“仲吉”可能是其表字*如董守中三子董鑰即字“仲開”,可爲參考。見《董母孝節詩集序》,290—291頁。。董仲吉,至正末任浙江參議*《(嘉靖)真定府志》卷五,113頁下。。

(四) 董氏第六代其他成員

實際上董氏第六代中還有可以補充之成員。《(嘉靖)藁城縣志》載有“董續臣”、“董祖臣”兩人*《(嘉靖)藁城縣志》卷五,1041頁下;卷六,1051頁上。,與其他已知董氏家族六代成員列於一處,説明此二人也屬於董氏第六代。但不清楚出自何支。並且董續臣任職爲“左衛千户”,與前述董鐸相同,可初步判定董續臣爲董鐸之子。而董祖臣至正中任燕南廉使*《(嘉靖)真定府志》卷五,113頁下。。

綜上,董氏第六代成員可知者二十一人,確知名諱者二十人。

八、 董氏第七代

吴師道在《董氏傳家録序》提到,到元朝後期董氏家族已至七代,二百餘人*《董氏傳家録序》,357頁。。七代成員出生在動蕩的元末鼎革時代,留下材料甚少。目前可以確定名諱者僅有一人,即《(嘉靖)藁城縣志》所載之“董棟”*《(嘉靖)藁城縣志》卷五,1041頁下。,列於第六代“臣”字輩之後。所任官爲“左衛僉指揮使”,可知應爲董續臣之子。此外,據《董守恕神道碑》中“曾孫某待年襲其爵焉”一語,可知董世臣有一子*《董守恕神道碑》,293頁上。,但因年幼未知名諱。因此,董氏第七代成員目前僅知兩人,其中知名者爲董棟,應是該代次中較年長得以襲職的成員。藁城董氏家族自蒙金戰爭之初登上政治舞臺以來,能考知七代世系並俱有成員出仕任官,這在目前所知的元代漢人政治家族中是絶無僅有的。

以上就是目前可考證出的藁城董氏家族全部世系和成員信息。成員數量方面,目前可考出共139位董氏家族成員,較之吴師道所言至元末家族成員“二百餘人”,復原出近70%。其中確知名諱者有113人,較之蕭啓慶先生世系圖所列出的95人多考出18人*《元代幾個漢軍世家的仕宦與婚姻》,297頁。,世系順序也有部分調整。這些都一定程度增補了我們對元代藁城董氏家族世系和成員的新認識。藁城董氏家族世系的進一步復原只能等待更多董氏家族材料的發現。

筆者另將董氏家族世系的研究成果繪成最新的董氏家族世系圖,列於文後。較之蕭啓慶所制世系圖,本圖在增補成員和世系修正處皆以粗綫標注,可以清晰地看到本文對董氏家族世系情況的推進之處。