遼道宗時期漢族士大夫官僚群體的崛起

關樹東

遼代的官員根據其出身大致可以劃分成五個階層。第一層是以皇族和后族爲代表的契丹貴族官僚。第二層是地位顯赫的漢族、奚族、渤海族的世家大族官僚,如南京、西京(幽、雲)地區的韓(韓延徽家族)、劉(劉慎行家族)、馬、趙,中京上京地區的韓(韓知古家族)、耿、劉(劉仁恭家族)等家族,奚王家族,東京地區的渤海大氏、高氏。這些家族有的本來就是各民族舊政權的首領及高官顯宦,遼初歸附契丹,有的則是遼初建立殊功的軍功新貴。第三層是各族軍功地主(牧主)官僚,其中契丹人、奚人佔大多數。第四層是出身科舉或以儒學見長的漢族、渤海族士大夫官僚(契丹和奚人不得參加科舉),時稱儒臣*《遼史》卷八六《杜防傳》重熙二十一年秋,祭仁德皇后,“詔儒臣賦詩,(南府宰相杜)防爲冠”。中華書局,1974年,1326頁。。遼中期以後,世家大族子弟也有通過科舉或以儒學才能入仕的,屬於“錦上添花”。第五層是出身中小地主(牧主)、富裕農牧民的各族官僚,他們一般通過蔭補、吏胥、禁軍、捐納等途徑入仕,一旦靠軍功入仕或晉升,進士及第或以儒學才能入仕,就升入第三、第四階層。遼代的士大夫官僚階層經歷了一個不斷上升和壯大的過程。遼聖宗時期(983—1031),士大夫官僚階層出現一次由平緩漸進式成長向跨躍式發展的轉變,其標誌是科舉制度和文官制度的完善。根據現有的資料,遼朝的士大夫官僚主要是漢族,渤海族比重偏低,而且影響似主要局限於遼東地區。本文試論漢族士大夫官僚群體在遼道宗時期的成長及其政治地位。

一

遼道宗是遼朝在位時間第二長的皇帝(1055—1101),僅次於遼聖宗。在他統治時期,除後期對北方部族的經略外,遼朝基本没有與鄰國發生過戰爭,社會比較穩定,經濟平穩發展,文化教育事業進步顯著。軍政事務在治國理政中的重要性相對下降。遼道宗的政治文化政策呈現兩大特點,一是崇儒,二是佞佛,這也是遼朝社會發展到後期的必然結果。崇儒表現在興辦官學,經筵講學*如《遼史》卷二四《道宗本紀四》大安二年正月,“詔權翰林學士趙孝嚴、知制誥王師儒等講《五經大義》”。291頁。下文所謂“吾修文物,彬彬不異中華”,就是遼道宗在一次經筵講讀《論語》時説的。,發行儒家典籍,增加科舉録取人數,重用士大夫,完善典章制度,修舉禮樂,實行文治。如道宗即位的當年,“詔設學養士,頒《五經傳疏》,置博士、助教各一員”*《遼史》卷二一《道宗本紀一》清寧元年十二月,253頁。。咸雍六年(1070),“設賢良科,詔應是科者,先以所業十萬言進”*《遼史》卷二二《道宗本紀二》咸雍六年五月,269頁。。咸雍十年,頒行《史記》《漢書》*《遼史》卷二三《道宗本紀三》咸雍十年十月,276頁。。大安元年(1085),太祖以下七帝《實録》修成*《遼史》卷二四《道宗本紀四》大安元年十一月,290頁。,遼道宗本人曾自我標榜説:“吾修文物,彬彬不異中華。”*《契丹國志》卷九《道宗天福皇帝》,上海古籍出版社,1985年,95頁。崇儒政策的積極作用是主要的,佞佛政策的消極影響是主要的。

遼道宗時期科舉及第人數顯著增加。遼前期就有開科取士的記録,但似爲因事而爲,隨意性比較大,遼聖宗即位以前有據可考的科舉僅有6次。聖宗統和六年(988)“詔開貢舉”*《遼史》卷一二《聖宗本紀三》統和六年末,133頁。聖宗太平十年(1030),“詔來歲行貢舉法”,是對科舉制度的進一步修訂和完善。見《遼史》卷一七《聖宗本紀八》太平十年七月,205頁。,科舉取士開始制度化,在全境連續不斷地舉行*參見高福順《科舉與遼代社會》,中國社會科學出版社,2015年,84—85頁;李桂芝《遼金科舉研究》,中央民族大學出版社,2012年,2—3頁;楊若薇《契丹王朝政治軍事制度研究》附録二《遼朝科舉制度的幾個問題》,中國社會科學出版社,1991年,273—285頁。。但科舉考試的年限前後卻有較大的變化。統和六年至十八年(988—1000)基本上一年一試;統和十八年至太平四年(1000—1024),多以兩年一試爲主;聖宗太平四年至道宗大安六年(1024—1090)期間,大致以四年一試爲主;大安六年至天祚帝天慶八年(1090—1118),基本上三年一試*高福順《科舉與遼代社會》,96、99頁。。遼聖宗在位49年,開科30次,及第人數564人;遼興宗(1032—1054)在位22年,開科6次,及第人數278人;遼道宗在位46年,開科12次,咸雍十年及第人數缺載,11次得978人;天祚帝在位24年,開科6次,得474人*李桂芝《遼金科舉研究》,7頁。《道宗皇帝哀册》(《遼代石刻文編》,以下簡稱《文編》,河北教育出版社,1995年,514頁)稱“一十三次,選士懸科”,是把興宗在位最後一年、道宗即位改元那次由興宗主持的開科取士,也算在道宗名下了。。遼道宗統治時期(46年)的科舉及第人數,远超遼聖宗、遼興宗時期(合計71年)科舉及第人數之和842人。隨著科舉制度的完善,以及科舉及第人數的顯著增加,越來越多的官僚、地主、富農子弟進入官學,或者接受私學教育,加入到科考的行列。

科舉制度爲漢族、渤海族中小地主子弟甚至富裕農民子弟提供了入仕之途。這是契丹統治者籠絡漢族、渤海族中小地主、適當擴大統治基礎,鞏固貴族專政體制的需要。單就漢人而言,隨著科舉録取人數的顯著增加,進士出身的官員在漢族官員中的比例,遼興宗以後是有大幅度提高的。遼道宗實行崇儒興文的文治政策,士大夫的政治地位有比較大的提升,受到社會各階層人士的普遍尊敬。世家大族子弟、軍功地主官僚子弟也不滿足於蔭補入仕,開始加入到科舉的行列。如幽薊大族、宰相劉慎行有6子,其中3人是進士出身。韓知古後人韓企先,天祚帝乾統間中進士第。“族世昌茂,雄視幽薊”的大族、知順州軍州事馬直温之子馬梅,天祚帝時舉進士業,兩就廷試不利,纔蔭補内供奉班祗候*見《遼史》卷八六《劉六符傳》,1323頁;《金史》卷七八《韓企先傳》,中華書局,1975年,1777頁;《馬直温妻張館墓誌》,《文編》,633頁。。契丹族文人希望通過科舉求取功名的願望越來越強烈。橫帳季父房的耶律庶成、庶箴兄弟都好學善詩文,庶成曾爲林牙,庶箴爲主管文翰的都林牙。庶箴子浦魯自幼聰悟好學,學習漢文不到十年便博通經籍。興宗重熙間,他參加進士科考,“主文以國制無契丹試進士之條,聞於上,以庶箴擅令子就科目,鞭之二百”*《遼史》卷八九《耶律浦魯傳》,1351頁。。到遼末,契丹人試進士的禁令終於鬆弛。皇族耶律大石登天慶五年進士第,擢翰林應奉、翰林承旨*《遼史》卷三○《天祚皇帝本紀四》附録耶律大石,355頁。。

當時,科舉的家族化且彼此通婚是一個重要的社會現象*李桂芝《遼金科舉研究》金朝篇專設“遼金進士世家”一章,列舉進士世家16家,其中始於遼代的有雲中孟氏、宛平劉氏、易州魏氏、大興吕氏、東勝程氏、廣寧梁氏。286—306頁。高福順《科舉與遼代社會》第八章第二節“遼代科舉家族的形成”,列舉12個家族。289—301頁。。如東京地區的陳顗是遼興宗重熙間進士出身,兩個兒子都習進士舉,三個女兒中兩個出嫁的女兒都嫁給進士。陳妻曹氏純厚仁愛,“士大夫家聞其有德者,莫不延頸而願與之交”*參見《陳妻曹氏墓誌》(甲)(乙),《遼代石刻文續編》(以下簡稱《續編》),遼寧人民出版社,2010年,129、200頁。。中京地區的鄧中舉(道宗壽昌四年卒),祖父以術數、醫卜名於世,父親以酒樂博弈自適,鄧中舉少年及第,官至咸州保安軍節度使,其弟及二子皆舉進士,四女除一人出家、一人未嫁外,兩個女兒嫁給進士*《鄧中舉墓誌》,《文編》,488—489頁。其第三女適秘書郎張瑴,《金史》卷一三三有傳(2843頁),“張覺亦書作瑴”,謂在遼進士及第。。道宗朝宰相梁穎,進士出身,二子二女,長子進士及第,未娶而卒;次子娶士大夫王師儒之女,亦早卒;長女嫁給士大夫楊遵勖之子楊誨,次女出家*《梁穎墓誌銘》,楊衛東《遼朝梁穎墓誌銘考釋》,《文史》2011年第1期,《穎志》録文見179—180頁。參見《遼史》卷一○五《楊遵勖傳》,1464頁。。宰相梁援(天祚帝乾統元年卒),兄弟四人,三個中進士;梁援二子,長子“四預奏籍,特賜進士及第”;梁援兄揀有三子,長子舉進士,“三赴御簾,未第而卒”;弟抃五子,三個在修進士業。樞密副使王師儒(天祚帝天慶四年卒),進士出身,有二子二女,長子未冠而卒,次子承蔭閤門祗候,仍應進士舉;長女先嫁梁穎次子,後改嫁宣徽判官賈煇,幼女嫁進士時立愛*《王師儒墓誌銘》,《文編》,645—647頁。時立愛大康九年進士,見《金史》卷七八本傳,1775頁。。

有些漢族中低級官員家庭,吏胥出身的漢人家庭,或者漢族平民地主家庭,從遼道宗統治時期開始,家族刻意培養舉子。如出土於遼上京地區的《李文貞墓誌》(遼道宗大康三年),記載墓主五世同居。墓誌上部有缺損,追敍墓主父輩兄弟以及墓主兄弟輩,從殘文看,只有墓主任遼州都孔目,應是胥吏出身。中間部分記録子侄15人,第三崇舜曾任長寧殿都監,主持過修橋、管理義倉等事務;第八名字有缺,任左班殿直,“幾臨繁務”。二人屬於低級武官。後部述其12個孫輩,其中有兩個在修進士業,還有一個雖然没有明説修進士業,但言其“文動番漢”;有兩個“各知貨賂”,從事經商。一個胥吏起家的普通地主家族,第三代有2—3人在舉進士。墓誌撰人是墓主的孫女婿,殿試進士*《李文貞墓誌》,《續編》,162—163頁。。這説明儕身官僚士大夫階層,成爲普通地主家庭的追求。出土於今遼寧建平的《秦德昌墓誌》(大康四年)記載該家族崇信佛教,秦德昌由御帳閤門官出身,歷任州郡長官。其三子有兩個出家爲僧,二女有一個出家。這樣篤信佛教的官僚家庭,秦德昌把一個孫子“升爲己子”,並讓他舉進士*《秦德昌墓誌》,《續編》,166—167頁。。

二

遼制,官分北、南兩個系統,北面官掌軍政、部族、群牧事務,北樞密院即契丹樞密院是北面官最高的中樞機構,北、南二宰相府分管諸部族;南面官掌京府州縣以及隸屬宫衛的漢人、渤海人行政事務,南樞密院即漢人樞密院是南面官最高中樞機構,中書省協助處理京府州縣事務以及朝廷禮樂之政。契丹以武立國,又以契丹貴族爲統治支柱,負責全國軍政事務的北樞密院以及統帥精鋭部隊負責邊防的諸路招討司、統軍司尤爲重要,基本操控於契丹貴族之手,極少數出身平民的契丹人以及族系皇族、已經契丹化的韓德讓(耶律隆運)家族也可以擔任北樞密院、諸路招討司、統軍司的主要官員。契丹貴族也通過決定朝政大事的御前會議掌控著南面官事務,南樞密院的主要官員、府、州的長官也多見契丹人,擁有軍權的五京留守則基本由契丹貴族擔任*參見楊若薇《契丹王朝政治軍事制度研究》第二篇之四“五京的建置及在遼朝政治中的作用”,172—194頁;附録三《遼五京留守年表》,286—292頁。康鵬《遼代地方要員選任方式淺議》,《隋唐遼宋金元史論叢》第四輯,上海古籍出版社,2014年,295—302頁。。漢族官員主要在民政、財政、文翰、教育、司法等領域發揮作用。遼聖宗以後,漢族官員的政治地位呈現一種穩定上升的趨勢。進士出身的士大夫官僚階層日益壯大,成爲漢族官員的中堅力量。

從遼初以降迄遼聖宗統治的早期,遼朝的士大夫官僚階層由儒學出身的官員(如應州人邢抱樸、邢抱質兄弟,南京人馬得臣等*見《遼史》卷八○《邢抱樸傳》《馬得臣傳》,1278—1279頁。)、遼及第進士、北來的五代宋朝士大夫(如張礪、李幹*《遼史》卷七六《張礪傳》、卷一○三《李幹傳》,1251、1450頁。)組成。總體而言,當時的士大夫官僚人數少,政治影響力有限。聖宗統治的中後期起,儒家學者多以科舉爲入仕途徑,科舉取士成爲士大夫官僚的主要來源。至遼道宗時期,隨著科舉取士人數的大幅增長,科舉幾乎成爲士大夫官僚的唯一來源。

我們姑且稱統和八年以前的及第進士爲遼朝的第一代進士,以遼景宗後期、遼聖宗初期的輔政大臣室昉爲代表*《遼史》卷七九《室昉傳》,1271頁。。室昉是遼朝士大夫階層形成、發展史上承前啓後的人物。遼朝的第二代進士大致是遼聖宗統和年間(983—1011)的及第進士,經歷了遼士大夫階層的初步發展。其代表人物是樞密使、宰相張儉、吕德懋、楊佶等*參見《遼史》卷一三《聖宗本紀四》統和十二年年末、卷八○《張儉傳》、卷八九《楊佶傳》,146、1277、1352頁。。遼朝的第三代進士是聖宗開泰、太平年間(1012—1031)的及第進士,其代表人物是樞密使、宰相杜防、楊晳(一作楊績)等*《遼史》卷八六《杜防傳》、卷八九《楊晳傳》,1325、1351頁。參見卷九七《楊績傳》,1410頁。。屬於第三代進士的王澤,歷秘書省校書郎、營州軍事判官,“宣充樞密院令史。太平五年(1025),遷吏房令史,權主事。進士隸院職,自父(澤)之始也”*《王澤墓誌銘》,《文編》,260頁。。聖宗太平中,進士開始在南樞密院各房任職,打破了蔭補任子、胥吏出身的官員佔據南樞密院的格局,這是進士政治地位提高的標誌性事件,史稱遼朝“統和、重熙之間,務修文治”*《遼史》卷一○三《文學列傳上》贊論,1451頁。。第二、第三代士大夫官僚在遼聖宗後期至遼興宗時期被委以重用,是遼朝開始重視文治的表現,給遼朝的政治和官僚體制注入了新鮮活力。

遼朝的第四代進士是遼興宗在位時期(1031—1055)的及第進士,其代表人物是宰執姚景禧(後避遼天祚帝的名諱,改禧爲興)、趙徽、王觀、劉伸、張孝傑、楊遵勖、王棠、梁穎、王師儒等*參見《遼史》卷九六《姚景行傳》,卷九七《趙徽傳》《王觀傳》,卷九八《劉伸傳》,卷一○五《楊遵勖傳》《王棠傳》,卷一一○《張孝傑傳》,1403、1410、1411、1416、1464、1486頁;《王師儒墓誌銘》,《文編》,645頁;《梁穎墓誌銘》,楊衛東《遼朝梁穎墓誌銘考釋》,《文史》2011年第1期,179頁。。他們活躍在遼道宗統治前期的政治舞臺上。遼道宗崇儒勝過前代,科舉及第人數顯著增長,士大夫的政治地位進一步提高。他在位前期即權臣耶律乙辛被罷黜前(1056—1078)的及第進士大致是遼朝的第五代進士,他們是遼道宗在位後期至天祚帝統治前期南面官的中堅力量,其代表人物是宰執竇景庸、李儼、趙廷睦、賈師訓、梁援、牛温舒等*參見《遼史》卷八六《牛温舒傳》、卷九七《竇景庸傳》、卷九八《耶律儼傳》,1325、1409、1415頁;《賈師訓墓誌銘》《梁援墓誌銘》《文編》,477、520頁。梁援爲清寧五年狀元,亦見《遼史》卷二一《道宗本紀一》,258頁。趙廷睦爲咸雍六年進士,見《遼史》卷二二《道宗本紀二》,269頁。。遼道宗在位後期即耶律乙辛被罷黜後(1079—1101)的及第進士是遼朝的第六代進士,代表人物如虞仲文、時立愛等*《金史》卷七五《虞仲文傳》,1724頁;卷七八《時立愛傳》,1775—1776頁。。他們主要活動在遼末,戰亂後的幸存者在金初的政治舞臺上發揮過比較重要的作用。

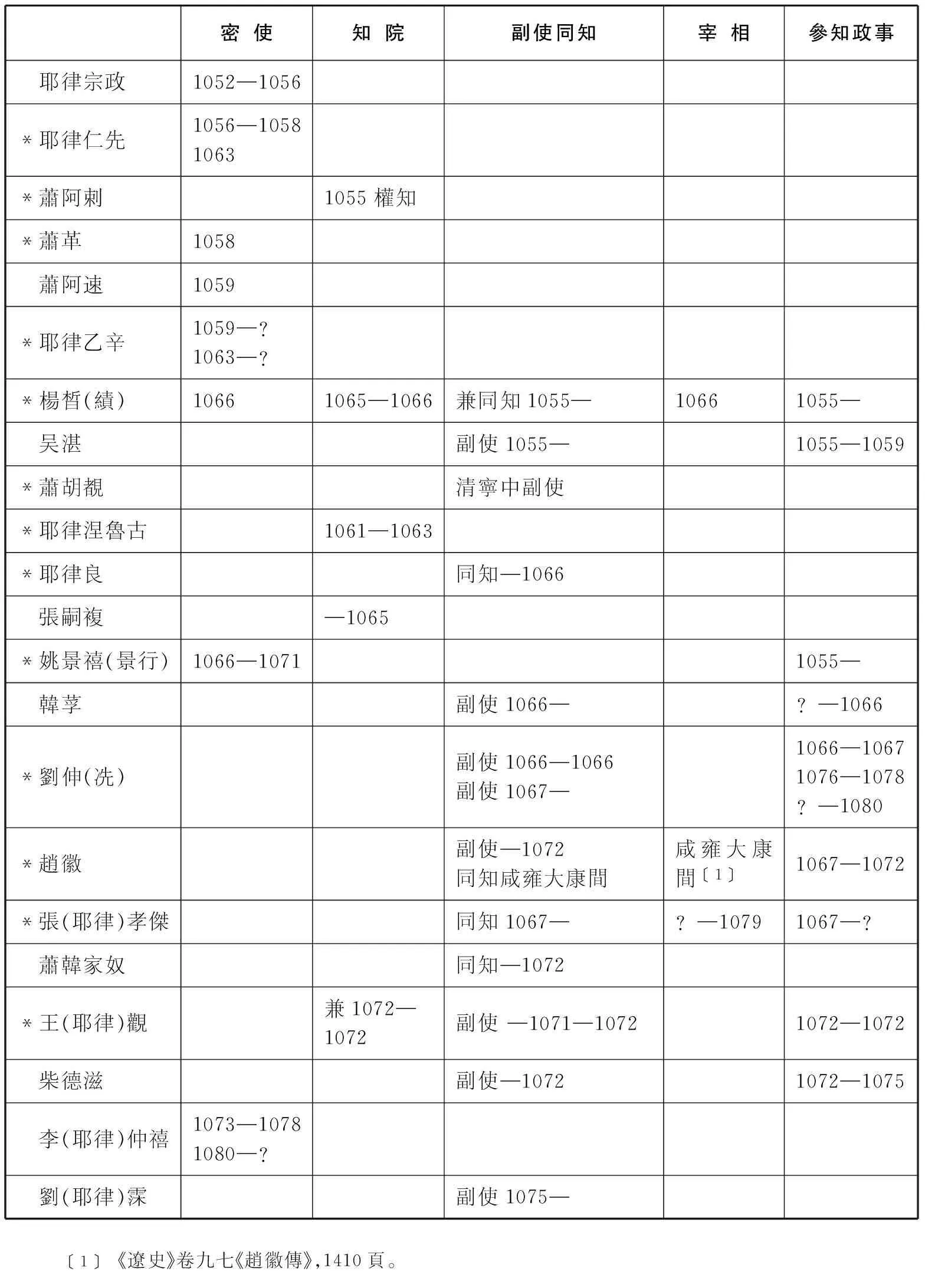

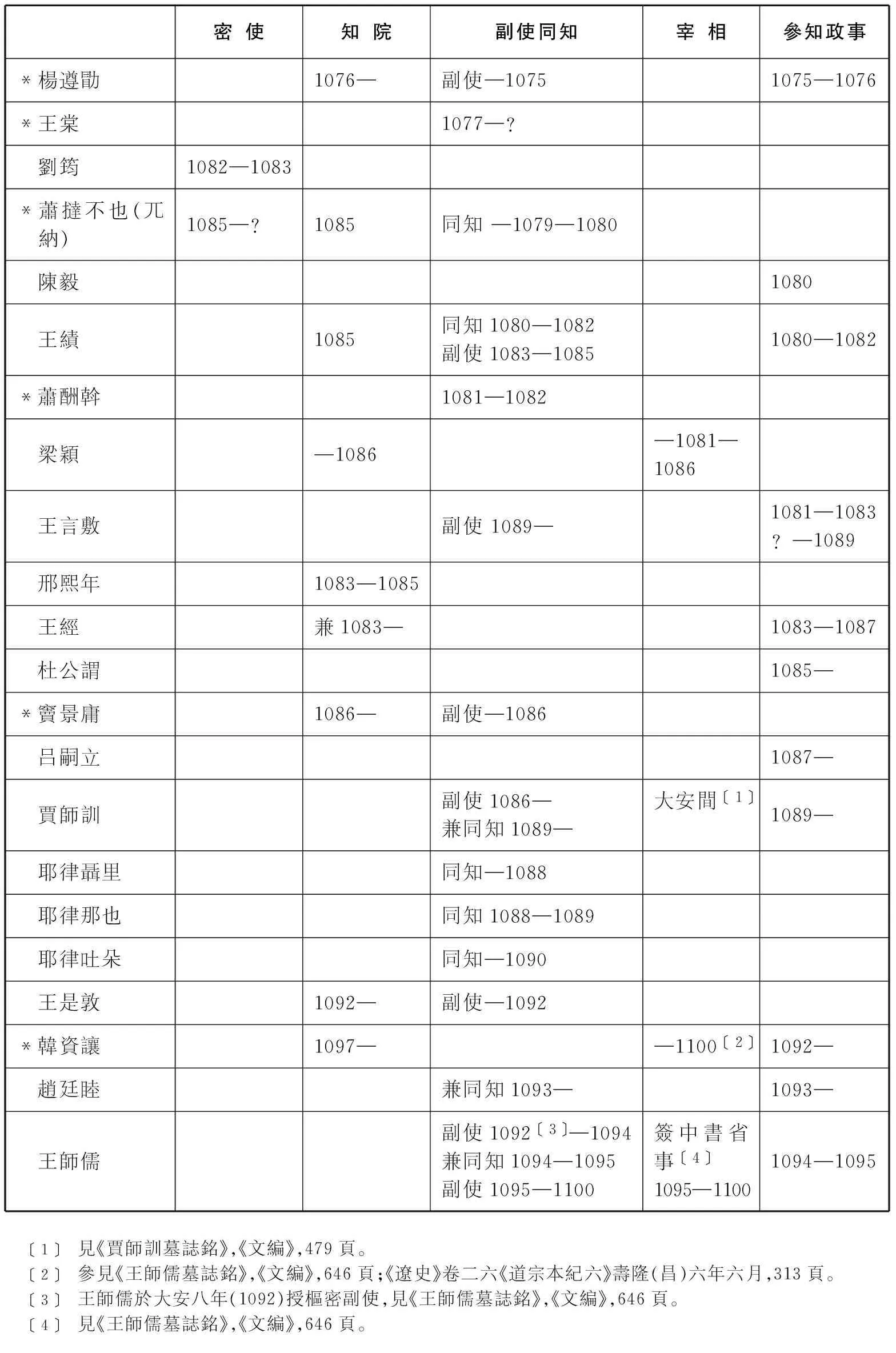

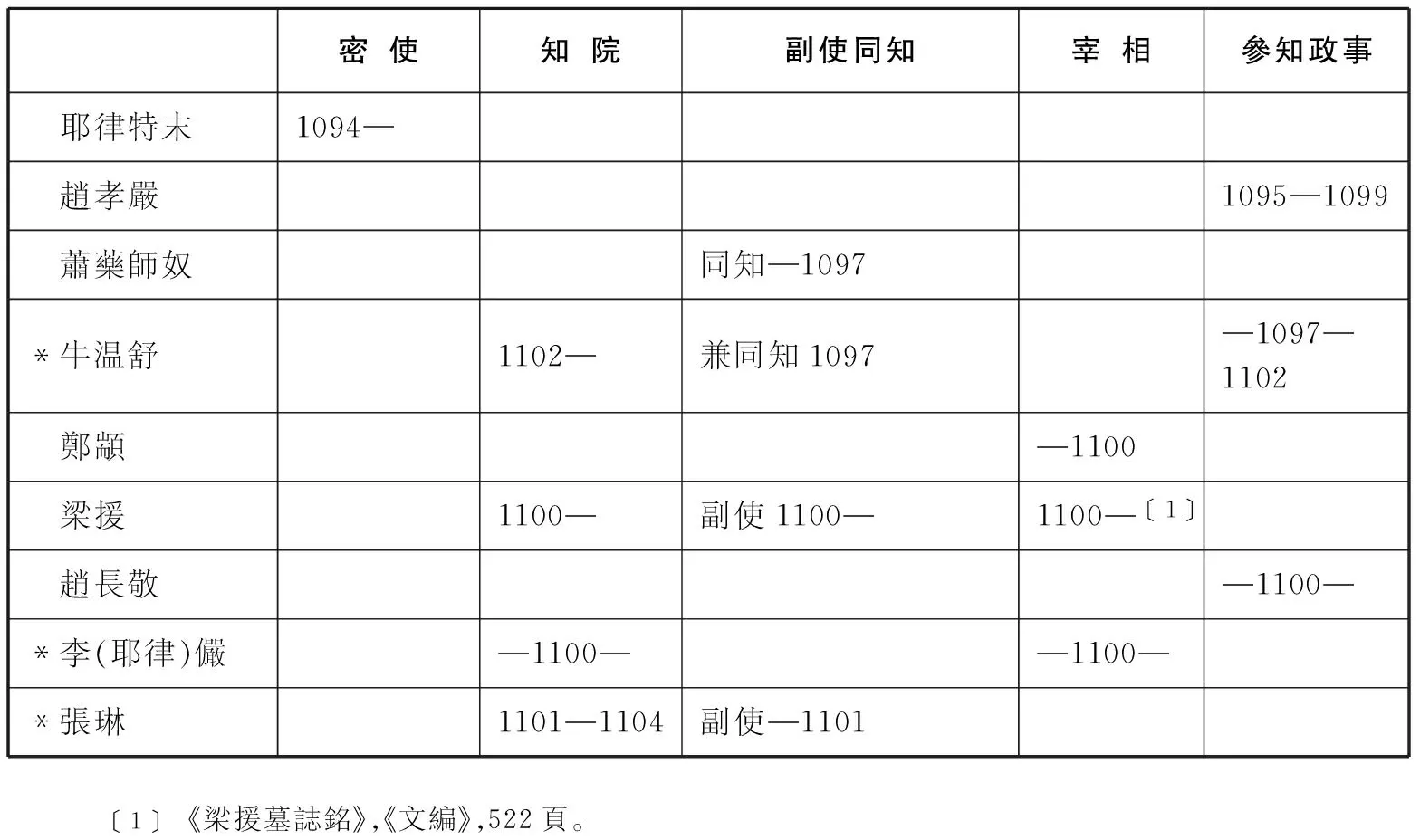

從《遼史》、傳世石刻及其他文獻的很不完全的記載看,遼興宗、道宗時期,南面官的中高級官員中,如五京佐貳官、州府長貳官、路級理財官(三司使、鹽鐵使等計使)、翰林學士、知制誥、中書省、南樞密院的主要官員,進士出身者佔有相當大的比例。特别是遼道宗統治時期,漢族士大夫的整體地位上升到遼代前所未有的高度*當然這只是相對於前期而言的,而且僅限於南面官系統。契丹貴族掌控遼朝政權的格局始終未變,漢族世家大族的政治勢力仍然盤根錯節。,這突出反映在士大夫構成南面宰執的主體,政治權力顯著提高。下表是《遼史》及遼代石刻所見遼道宗時期南面宰執表,包括南院樞密使(表中簡稱密使)、知南院樞密使事(簡稱知院)、南院樞密副使(簡稱副使)、同知南院樞密使事(簡稱同知)、中書省的門下侍郎、同中書門下平章事和中書侍郎、同中書門下平章事(簡稱宰相)、參知政事。

遼道宗時期南面宰執表*本表主要根據《遼史》之《道宗本紀》及列傳製成,並參以墓誌及其他石刻文字。少數宰執的官職没有標明是任職於北樞密院還是南樞密院,我們姑且按契丹、奚人列入北院,漢人、渤海人列於南院來處理,這對我們討論的問題影響不大。史源出自《遼史·道宗本紀》的,恕不一一出注,讀者可據標記的公元年核對《遼史·道宗本紀》。所列人物《遼史》有傳的在名字前加注星號。

(續表)

(續表)

上表共計人物53人,其中契丹、奚人17人,漢人36人。遼道宗即位初期的清寧年間(1055—1064),南院樞密使由契丹人擔任,其副貳也多有契丹人。咸雍(1065—1074)以後,南院樞密使(無樞密使時,知院就是樞密院的實際長官)及其副貳主要由漢人擔任,漢族士大夫是其主要來源。上表36個漢人中,出身世家大族者寥寥無幾。明確爲進士及第者有楊晳、姚景禧、劉伸、趙徽、張孝傑、王觀、楊遵勖、王棠、竇景庸、梁穎、賈師訓、王師儒、趙廷睦、牛温舒、李儼等15人,他們是遼朝新興的士大夫官僚階層的代表。而道宗以前的南樞密院長貳官,契丹貴族和漢族世家大族出身者佔到半數以上,如韓氏、劉氏。如遼興宗時期的南院樞密使先後由馬保忠、蕭朴、蕭惠、蕭孝穆、蕭孝友、韓紹雍、耶律宗政、劉六符、蕭革等契丹貴族和漢族世家大族擔任,劉四端、韓紹芳、韓紹文等世家大族曾任宰相和樞密院副貳;見於記載的其他漢族宰執只有張克恭、趙惟節、杜防、楊佶、武白、楊晳等數人*遼聖宗時期的情況見拙著《遼聖宗時期的宰執群體》一文,載《宋史研究論叢》第11輯,2010年,75—99頁。馬保忠,《契丹國志》卷一九傳,180頁;蕭朴,《遼史》卷八○傳,本紀作蕭普古,216、1281頁;蕭惠,《遼史》卷九三傳,本紀蕭惠與蕭管寧重出,219、1374頁;蕭孝穆,《遼史》卷一九本紀,228頁;蕭孝友,《遼史》卷八七傳,本紀所記同,233、1334頁;韓紹雍,見《秦晉國大長公主墓誌銘》,《文編》,249頁;耶律宗政,《遼史》卷二○本紀作查葛,242、245頁,據《遼史》卷六四《皇族表》和《墓誌銘》,知查葛即宗政;劉六符,《契丹國志》卷一八傳,177頁;蕭革,《遼史》卷一一三傳,本紀所記同,242、1511頁;劉四端,《契丹國志》卷一九“番將除授職名”,186頁,參見《遼史》卷八六《劉六符傳》;韓紹芳,《遼史》卷一八本紀,221、229頁;韓紹文,《遼史》卷二一本紀,道宗清寧元年十二月外任,253頁,韓紹雍、韓紹芳、韓紹文並參見《遼史》卷七四《韓延徽傳》及附傳,1231—1233頁;張克恭,《遼史》卷一八本紀,221頁;趙惟節,《遼史》卷九一《耶律僕里篤傳》,1365頁;杜防,《遼史》卷八六傳,1325頁;楊佶,《遼史》卷八九傳,1353頁;武白,《遼史》卷八二傳,1294頁;楊晳,《遼史》卷八九傳,1351頁。。

上表36個漢人中,《遼史》有傳的有牛温舒、楊晳、姚景禧、竇景庸、趙徽、王觀、劉伸、張琳、楊遵勖、王棠、李儼等11人,其中10人明確是進士出身。《遼史》傳主,漢人僅收58人(其中包括遼世宗妃甄氏、繫於橫帳皇族季父房的韓匡嗣家族成員以及列女1人、方技2人、伶官1人、宦官2人),渤海人僅收4人,其中明確爲進士出身者22人。22人中,遼道宗時期的宰執佔了近一半。此外,入《文學傳》的官僚士大夫王鼎、劉輝分别是道宗清寧五年和大康五年的進士,入《能吏傳》的大公鼎(渤海人)、馬人望都是咸雍年間的進士。遼朝不少有影響的漢族名臣能吏未入《遼史》列傳。如宰臣梁穎、賈師訓、王師儒、梁援,都是遼朝後期有較大影響的進士出身的漢族官僚,除梁援因狀元及第見載於《遼史》外,據出土墓誌我們纔知道他們是進士出身。加之《遼史》記載簡略,漏記進士及第也在所難免。如遼東沈州漢人張琳,《遼史》卷一○二、《契丹國志》卷一九有傳,前者以後者爲史源,均不載進士及第。但據《契丹國志》卷一○《天祚皇帝》記載,遼軍對女真用兵兩戰不利,天祚帝打破漢人不預軍政的慣例,召宰相張琳、吴庸統帥漢軍出征,而“張琳等碌碌儒生,非經濟才,統帥無法”*《契丹國志》卷一九,103頁。。據此,張琳應是進士出身的士大夫。

要之,遼道宗時期,漢族士大夫成爲南面官宰輔的主要來源,是南面州縣、宫衛事務的主要決策者和管理者,並且他們更多地參與北面部族、宫衛之行政、民政事務的管理。上表36位漢人中,楊晳、姚景禧、趙徽、劉霂、張孝傑、王棠、王績、楊遵勖、竇景庸、王經、趙廷睦等11人曾在遼道宗時期擔任過北面官的南府宰相或北府宰相(張琳於天祚帝乾統初也曾任南府宰相),劉(耶律)霂甚至擔任過北院樞密使;除劉霂、王績、王經出身待考外,其他8人都是進士出身。聖宗、興宗時期,也有漢族、渤海族官員出任南府宰相或北府宰相者,但人數十分有限,而且多出自世家大族。如韓延徽在遼世宗時期,室昉(進士)在景宗、聖宗時期,韓德讓、邢抱質、劉慎行、大康乂(渤海人)在聖宗時期,杜防(進士)、韓知白在興宗時期*參見《遼史》卷七四《韓延徽傳》(1231頁),卷七九《室昉傳》(1271頁),卷八二《耶律隆運傳》(1290頁),卷八六《劉六符傳》(1323頁)、《杜防傳》(1326頁),卷八八《大康乂傳》(1347頁)。邢抱質見《遼史》卷一五《聖宗本紀六》(169頁)、韓知白見卷二○《興宗本紀三》(242頁)。。僅道宗時期就達11人之多,而且主要是進士出身的士大夫,確實反映了當時漢族士大夫官僚的政治地位達到一個新的高度。

據遼興宗時期多次出使遼廷的宋人余靖記述:“其漢宰相必兼樞密使乃得預聞機事……漢官參知政事帶使相者乃得坐穹廬中。”*余靖《武溪集》卷一八《契丹官儀》,《儒藏·宋集珍本叢刊》,綫裝書局,2004年,第3册,305頁。所謂“預聞機事”、“坐穹廬中”都是指參加御前會議,對涉及軍政、民政、人事、司法的重要事項進行討論,並作出決策。御前會議形成的決定,交由兩樞密院、北、南宰相府、中書省執行。南樞密院的長貳官可以參加御前會議,作爲南樞密院輔助機構的中書省,遼興宗時期其長貳官必須帶樞密銜,或帶同中書門下平章事即使相階秩,纔有資格參加御前會議。上表中書省宰相的除授很少見諸記載(聖宗、興宗時期也是如此)。事實上,遼聖宗以後,中書省宰相一般都帶樞密銜(參見下文),多數參知政事也帶樞密銜(參見上表)。如楊晳,咸雍初拜樞密使,“給宰相、樞密使兩廳傔從”*《遼史》卷八九《楊晳傳》,1351頁。,説明他兼任宰相。當時中書省的主要官員多出於漢族士大夫,可以“預聞機事”,也是漢族士大夫政治地位提高的表現。

三

清寧末年的耶律重元叛亂事件,是契丹皇族和后族内部爭權奪利的鬥爭。類似的鬥爭,自契丹建國以後,時有發生,但激烈的軍事對抗主要發生在遼景宗以前。這與契丹世選可汗的傳統、皇位繼承制不健全以及契丹貴族握有重兵有關係。遼景宗以後,確立了皇位嫡長子繼承制,對皇權的爭奪有所減弱,而后族國舅帳不同支系、不同家族之間爭奪后位的鬥爭轉趨激烈。重元叛亂主要是皇族内部爭奪皇權的鬥爭,摻和有后族之間的矛盾。這場鬥爭對遼朝後期的政治走向産生深刻影響。平定重元叛亂後,遼道宗採取措施加強皇權,削弱契丹貴族的軍事、政治權力。參與叛亂的契丹貴族遭到清洗,家人受到懲處*如《義和仁壽皇太叔祖妃蕭氏墓誌》記載:“至清寧末,元惡啓釁,禍連戚里。”《續編》,275頁。。道宗重用契丹平民出身的耶律乙辛,外放皇族重臣耶律仁先*《遼史》卷九六《耶律仁先傳》,1397頁。。早在清寧初,道宗聽信北院樞密使蕭革的讒言“阿剌恃寵,有慢上心,非臣子禮”*《遼史》卷一一三《蕭革傳》,1511頁。參見卷九○《蕭阿剌傳》,1355頁。,草率地處死后族重臣、東京留守蕭阿剌。很可能道宗即位後就著手加強皇權,削弱契丹貴族的權力,從而招致部分契丹貴族的不滿,被皇叔重元父子利用發動叛亂。平叛後,道宗推行文治政策,借助儒家思想強化忠君觀念,鞏固皇權至上、中央集權的體制。在平叛過程中,漢族士大夫官僚,如北府宰相姚景禧、南府宰相楊晳,表現忠勇,受到道宗的褒獎*《遼史》卷九六《姚景行傳》、卷九七《楊績傳》,1403、1410頁。。他們堅定地站在遼道宗一邊,維護皇權,贏得了道宗的信任。在此背景下,漢族士大夫官僚隊伍得以壯大,政治地位提升,成爲南面官的主幹成分,並更多地參與中樞決策和北面部族事務的管理。世家大族官僚和軍功地主(牧主)官僚的地位則相對下降。當然,遼後期漢族士大夫官僚政治地位提高的根本原因還在於現實政治的需要,是實行文治的需要,特别是籠絡經濟文化最發達的南京、西京地區地主階級、緩和民族矛盾、擴大統治基礎、維持遼朝國祚久長的需要。

契丹平民家庭出身的耶律乙辛在平定重元叛亂中建立了功勳。他善於迎合上意,利用遼道宗對契丹貴族的失望、不滿和不信任心理,贏得寵信。他結黨專權,排斥異己,蒙蔽皇帝。咸雍末大康初,構陷受到契丹貴族擁戴的皇太子及皇后,製造冤獄。契丹貴族的勢力再受重創*王善軍《耶律乙辛集團與遼朝後期的政治格局》(《學術月刊》2008年第2期,132—139頁)認爲: 耶律乙辛集團的核心是出身於社會中下層的高級官僚,太子集團基本上代表了傳統世家大族(貴族)的政治利益。在遼後期的政治格局中,世家大族(貴族)的政治地位已不再像從前那樣穩固,勢力有所削弱,新興官僚勢力已具有不容忽視的政治地位。所論誠是。限於討論的主題,除張孝傑外,該文基本没有論及士大夫在這場鬥爭中的不同態度,也没有討論鬥爭對士大夫政治力量的影響。。在這場政治鬥爭中,少數漢族士大夫官僚成爲耶律乙辛的死黨,如張孝傑*《遼史》卷一一○《張孝傑傳》,1486—1487頁。;一部分人曲意奉承,苟且上進,甚至助紂爲虐,如李仲禧*《遼史》卷九八《耶律儼傳》,1415頁。;大多數人採取緘默保身的態度*如《遼史》卷九六《蕭惟信傳》載:“樞密使耶律乙辛僭廢太子,中外知其冤,無敢言者,惟信數廷爭。” 1401頁。《遼史》卷九八《蕭兀納傳》記載,太子被害後,耶律乙辛舍皇孫耶律延禧不立,而謀立皇侄耶律淳爲儲嗣,“群臣莫敢言”,只有蕭兀納和蕭陶隗主張立耶律延禧。1413頁。;只有少數人敢於直言進諫,公然反對耶律乙辛和張孝傑集團,如梁穎、梁援、劉伸*見《梁穎墓誌銘》,《文史》2011年第1期,179頁;《梁援墓誌銘》,《文編》,521頁;《遼史》卷九八《劉伸傳》,1417頁。。總之,大多數漢族士大夫官僚在耶律乙辛專權、誣害皇后和太子的過程中,採取了明哲保身的態度。這不符合儒家捨生取義的思想,但卻免於捲入風雲詭遹的政治漩渦。耶律乙辛對敢於直言的梁穎等竟也没有採取清算手段。

耶律乙辛膨脹的“相權”對皇權構成威脅,招致覆滅。漢族士大夫保存了政治力量。耶律乙辛集團的核心成員被清算以後,漢族士大夫官僚的政治地位是有所提高的。梁穎、賈師訓、王師儒、梁援就是遼道宗朝後期漢族士大夫官僚的代表人物。

梁穎,南京涿州范陽縣人,興宗重熙二十四年進士,道宗清寧六年入職樞密院書令史,當時楊晳、姚景禧“連衡秉政”,對他稱譽有加。“自初隸樞庭,經十四年十三遷而爲副都承旨,由昭文館直學士提點大理寺,遂爲樞密直學士,又四遷爲樞密副使。”當時正值耶律乙辛、張孝傑當政時期,“引置邪佞,譴逐賢士大夫”,梁穎屬於少數敢於同他們“爭曲直”的大臣。大康六年(1080),張孝傑被罷免相職後,梁穎遂拜“門下侍郎、同中書門下平章事、知樞密院事、監修國史”*《梁穎墓誌銘》,楊衛東《遼朝梁穎墓誌銘考釋》,《文史》2011年第1期,180頁。。梁穎任宰相和知院事五年,其間耶律(李)仲禧、劉筠、蕭撻不也(兀納)相繼任南院樞密使即南面官最高長官,他的省、院宰執同僚,可考的有王績、王言敷、邢熙年、王經、杜公謂等(參見上表)。

賈師訓,中京遼濱縣人,道宗咸雍二年(1066)進士*據《賈師訓墓誌銘》,墓主卒于壽昌二年(1096),享年65歲,35歲中進士,正是咸雍二年榜進士。《文編》,477—480頁;《遼史》卷二二《道宗本紀二》咸雍二年末,266頁。,歷任秘書省著作佐郎、恩州軍事判官、東京麴院使、兩任縣令、大理寺丞、中京留守推官、樞密院掾史(令史)、大理寺正、同知永州軍州事、樞密都承旨、樞密直學士,於大安二年(1086)授樞密副使,五年拜參知政事兼同知樞密院事,稍後進拜中書侍郎、平章事,壽昌初出任中京留守。賈師訓有吏能,尤其長於司法,在宰相任上,“威令大行,豪黨惴懼,老奸宿盜,不待擊逐而逸他境。未幾,政聲流聞”*《賈師訓墓誌銘》,《文編》,477—480頁。大安二年授參知政事兼同知樞密院事,見《遼史》卷二五《道宗本紀五》大安五年六月,298頁。《墓誌銘》書授參知政事而“失載”兼同知樞密院事;載拜中書侍郎、平章事而不記知樞密院事。可能正是因爲中書省宰相、參知政事兼樞密院職在當時是一種慣例,《墓誌銘》纔没有記録。。

王師儒,南京涿州范陽縣人,道宗咸雍二年(1066)進士*據《王師儒墓誌銘》,墓主卒於乾統元年(1101),享年62歲,26歲中進士,應是咸雍二年榜進士。,歷仕州縣,入充樞密院令史,轉任直史館、應奉閣下文字、史館修撰,遷知尚書吏部銓、中書堂後官,以儒學才華爲皇太孫梁王伴讀,授知制誥、翰林侍讀學士、翰林學士、翰林學士承旨,大安八年授樞密副使,十年拜參知政事、簽樞密院事,壽昌(1095—1100)初,超拜同中書門下平章事(使相),授樞密副使、簽中書省事。六年,因爲中書省致宋朝的國書中出現疏誤,與門下相鄭顓、中書相韓資讓同日被罷免。《王師儒墓誌銘》記載,師儒深受道宗寵愛,“每豫遊閑,逢宴會,入宿閣夜飲,召親信者侍坐,則公必與焉”*《王師儒墓誌銘》,《文編》,645—647頁。。

梁援,出身宫分人官宦家庭,道宗清寧五年(1059)狀元及第,釋褐授直史館,遷史館修撰、應奉閣下文字、知制誥,轉遷樞密院兵刑房承旨、吏房承旨、提點大理寺,大康中超拜翰林學士,冒死彈劾耶律乙辛。出任懿州寧昌軍節度使、東京户部使、祖州天成軍節度使,大康十年,再授翰林學士。大安、壽昌間,歷任諸行宫副部署、興中府尹、諸行宫都部署、上京留守、知宣徽院事、奉聖州武定軍節度使、判平州遼興軍節度使事。壽昌六年(1100)夏,拜樞密副使、簽中書省事,同年冬,授中書侍郎、同中書門下平章事、監修國史、知樞密院事。天祚帝即位後,以營造山陵功,“詔免本屬之宫籍,移隸於中都大定縣,敕格餘人不以爲例,示特寵也”*《梁援墓誌銘》,《文編》,519—522頁。。

遼天祚帝即位後,内憂外患接踵而至。統治集團的腐化墮落加深,内部鬥爭繼續升級,農民起義此起彼伏,女真爆發反抗鬥爭,遼朝的統治面臨空前的危機。軍政事務陡然加重,士大夫的地位有所下降。加之契丹統治集團對他們採取防範、不信任態度,注定他們在遼末亂世中無所建樹。隨著遼朝的覆滅,漢族士大夫的命運也陷入沉淪。