画者的博物学:基于《宣和画谱》的考察

张 钫(清华大学 科学技术与社会研究所,北京 100084)

画者的博物学:基于《宣和画谱》的考察

张 钫(清华大学 科学技术与社会研究所,北京 100084)

《宣和画谱》收录的宋代画作,呈现出鲜明的博物学转向,入画题材多以动植物为主;采用词频统计法对入画植物种类统计分析,发现《宣和画谱》中的植物宋代植物谱录发展是并行的;画者与文人分别用图和文展示日常植物,并赋予其象征意蕴,这有别于本草学者,目的上的不同进而导致他们观察上的差异。动植物绘画在博物学史上占据重要地位。

《宣和画谱》;植物谱录;植物;观察

宋人对自然的崇尚使得宋代动植物知识出现一个飞跃,诸多动植物著作层出不穷,各种动植物现象描述精微①关于宋代动植物学的发展状况,详见:罗桂环:《宋代的“鸟兽草木之学”》,载《自然科学史研究》2001年第2期,第151-160页。;同时,宋代画学兴盛,绘画艺术也走向高峰,笔法细腻的院体画更是昭显着宋人的审美意趣。北宋宣和(1119-1125)年间纂成的《宣和画谱》,作为宋代宫廷内府收藏的画作编目,是研究绘画史的重要资料,从中能一窥北宋以前绘画发展概况;若从博物学视角出发,《宣和画谱》画作名包含大量动植物名称,这也为研究画者视角下的“鸟兽草木之学”提供了一个宝贵的资料库[1],使得我们能够借助绘画,在宋代的科学与艺术之间架起一座桥梁。本文将基于《宣和画谱》中动植物画作,探讨宋代画者视角下的博物学与传统文人博物学之异同。

一、宋代画作的博物学转向

《宣和画谱》收录了北宋徽宗年间宫廷收藏的历代画作6396件,由231位画家绘制而成,分为道释、人物、宫室、番族、龙鱼、山水、畜兽、花鸟、墨竹、蔬果十个门类。其中龙鱼、畜兽、花鸟、墨竹、蔬果五类与博物学密切相关,画作数目占总数的53%,画家人数占画家总数的43%(表1),足以见得动植物等博物题材在绘画中占据着举足轻重的地位。

表1 《宣和画谱》中动植物题材画作统计②仅按门类进行统计,不计其他门类中动植物作为辅助背景的画作。

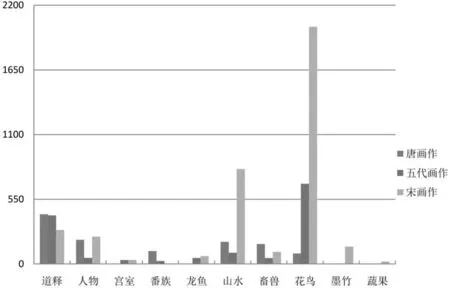

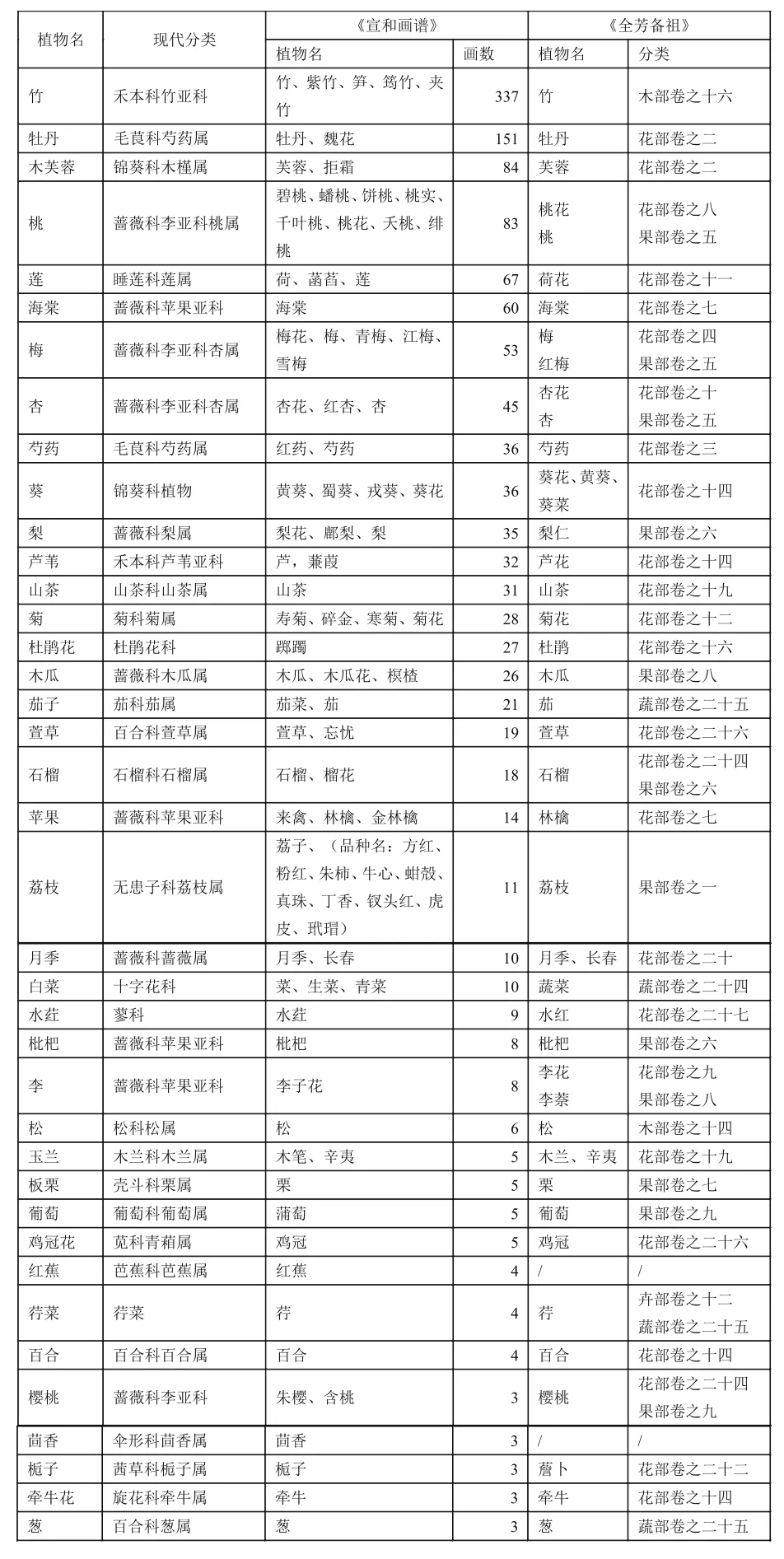

分别对唐、五代以及北宋的画家人数及画作数目进行统计(表2,图1,图2),可见动植物题材的画作数与画家人数在五代时均已呈增长趋势,至宋时达到高峰。画家人数与画作总数的增长,一方面在于宋代画作较易搜寻和保存,年代愈久,画作愈难保存;另一方面,不同门类之间的数据波动,显示出由唐入宋画风呈现的转变,即从以道释、人物为主体的画作转入山水、花鸟动植物等为主题的博物画。

这种画作的博物学转向,不仅体现在主题门类之间的转变,由唐入宋,动植物入画的方式也发生变化,这从《宣和画谱》中所记载的画作名称即可窥得。以下试列几例:

表2 唐宋时期各门类画家人数统计

图1 唐宋时期各画科门类画家人数分布图

图2 唐宋时期各画科门类画作数量分布图

隋唐时期画作中的动植物,或是作为人物画的配角,或是构成叙事场景的一部分,并且该时期画作涉及的动物多为宫廷园囿圈养之动物或是辅助狩猎的动物。唐末至五代之后,动植物逐渐开始占据画面的主体而作为画作的主要描述对象出现,所描绘的动植物不再局限于园囿之内,而扩展到自然界的花卉蔬果、走兽飞禽,从而迎来了宋时动植物画作全面兴盛的时期。

二、《宣和画谱》入画植物种类研究

以植物谱录为核心的传统博物学著作,包含有丰富的植物类型,这些谱录大多由文人著成。那么,在《宣和画谱》收录的画作中,画者所关注的植物与文人视角下的植物有何差异?笔者对《宣和画谱》收录的植物种类予以统计,并与文人视野下的综合性植物谱录、植物专谱以及本草著作进行对比分析,再探讨入画植物种类选择的影响因素。统计对象定位于《宣和画谱》中龙鱼、畜兽、花鸟、墨竹、蔬果涉及动植物的五个门类。

(一)《宣和画谱》与植物谱录中的植物种类对比

尽管《宣和画谱》中的画作如今大多都已亡佚,然而观其画名,可以看出北宋宫廷在收藏这些画作时进行过统一的编排整理,其命名较有规律,都是直接由数种动植物名组成,如:

踯躅孔雀图 鹧鸪药苗图 木瓜雀禽图 梨花鹁鸽图木笔鹁鸽图

这种画作命名上的规律为程序化的量化统计提供了可能。由于画作名中均包含了植物名,故而对这些画作名进行整理,采用词频统计①词频统计最早见诸于发端于语言学中的词频统计(即所谓的“数学语言学”),后来在生物信息学等其他学科中应用较多。2014年,尼克在《上海书评》上发文提出“计算历史学”(computational historiography),用来指通过科学计算的方法来研究历史,笔者所采用词频统计法亦为此途径。参考:尼克:《计算历史学:大数据时代的读书》,载《东方日报·上海书评》,2014年6月15日;洪波:《词频统计的发展》,《图书与情报》,1991年第2期。的方法,编写Perl语言程序,对其中所出现的植物频次进行统计。再结合植物学知识及植物学考证,将一物多名者进行合并。

《全芳备祖》是宋代一部具有代表性的综合性花谱类著作,吴德铎先生誉其“世界最早的植物学辞典”[2],如其自序“独于花果草木,尤全且备”[3],此书记录了众多花卉、蔬果等栽培植物的资料。全书分前、后集,共58卷,分为花、果、卉、草、木、农桑、蔬、药8部,共记植物296种。

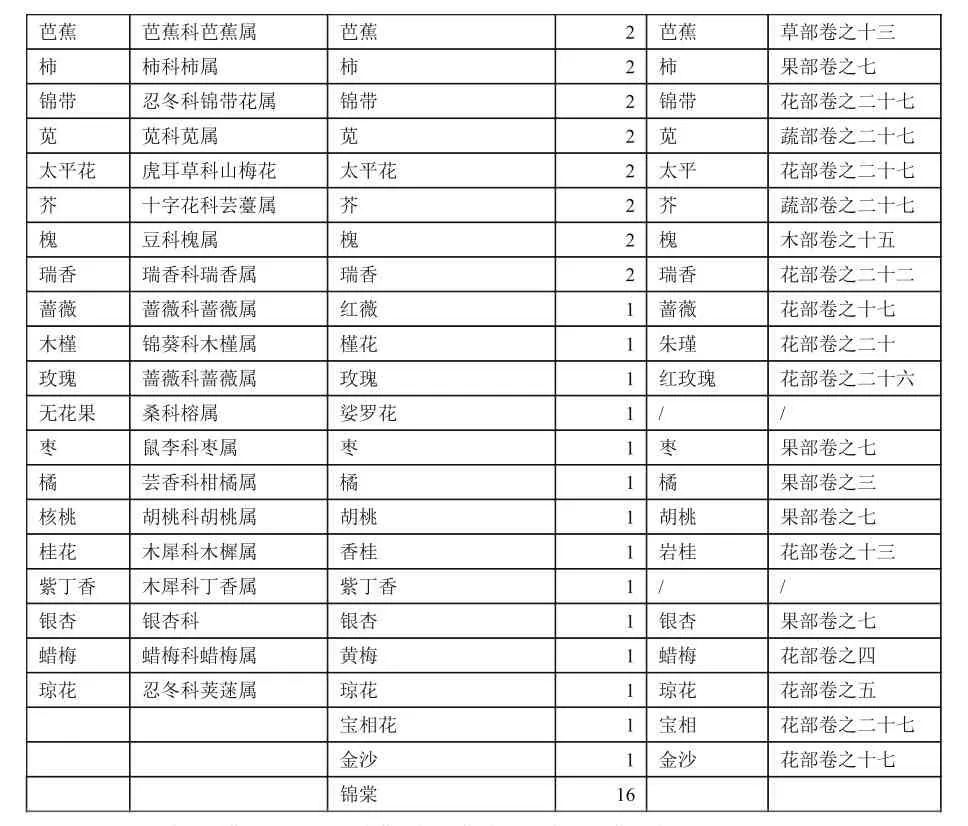

笔者将统计所得《宣和画谱》中所收录的植物种类与当时集大成的综合性植物谱录《全芳备祖》予以对比,详见表3。

表3 《宣和画谱》与《全芳备祖》中植物对比

《宣和画谱》收录画作所涉及的植物种类在《全芳备祖》中均有迹可循,花鸟绘画与植物谱录在植物种类的选取上具有较大的一致性。《宣和画谱》的“花鸟门”大致可对应于《全芳备祖》的花部和果部,而其所谓“蔬果门”则对应于《全芳备祖》的蔬部和果部。花鸟绘画与植物谱录均是以当时日常生活中常见的栽培比较广泛的花卉园艺植物为关注对象。

宋时,除了综合性植物谱录,还出现了许多植物专谱,主要集中记述了竹、牡丹、芍药、海棠、菊花、梅、荔枝等植物。久保辉幸曾对宋代各时段的植物谱录数量进行了统计(表4)[4]。

表4 宋代各时间段植物谱录数量比较①该表引用自 久保辉幸. 宋代植物“谱录”的综合研究[D]. 中国科学院自然科学史研究所博士论文,2010:99。

形成专谱数量较多的植物,均在《宣和画谱》中出现的频次较高,这两者呈现出一定的线性相关性。其中,兰花在园艺、绘画及诗词中均占据重要地位,我国第一部“兰谱”是出现在南宋绍定六年(1233年)的《金漳兰谱》。北宋时期没有任何关于“兰”的谱录类文献;而《宣和画谱》中也同样未见以“兰”入画者,“兰画”的出现与盛行,亦是在南宋之后。可见当时的文人与画者在关注对象上较为一致,均以当时社会较为盛行的植物为描述对象,前者用文字记录,后者以图像描绘,从而为植物留下多方位的图文记载。植物谱录与绘画的盛衰是并行发展的。

甚至在植物品种层面,绘画与植物谱录亦是同步发展的。以荔枝为例,《宣和画谱》共收录了11幅荔枝图像,其中10幅均以荔枝的品种名出现,即方红、粉红、朱柿、牛心、蚶殻、真珠、丁香、钗头红、虎皮、玳瑁。宋代蔡襄著有一部记录荔枝的谱录《荔枝谱》,其中第七部分专门记录荔枝品种,共记载了32品荔枝[5],《宣和画谱》中的这10种荔枝品种均为蔡襄《荔枝谱》中所列出的荔枝品种。

本草药物原本是本草学者的关注对象。然而唐宋以后药苗文化盛行,多有栽培种植药苗者,这种药苗风尚不仅在文人笔下有所表达[7],在画者笔下亦有体现。从《宣和画谱》之画作可见,自晚唐边鸾而起,至宋代徐熙家族,很多画者都擅长以药苗入画,徐熙得以扬名的绘画主题之一就是“园蔬药苗”,《宣和画谱》中关于药苗的画作就有20余幅,分别如下:

黄筌:药苗双雀图一,药苗戴胜图一,药苗小兔图一

滕昌祐:药苗鹅图一

黄居寀:药苗图一,药苗引雏鸽图一

徐熙:药苗戏蝶图一,雏鸽药苗图一,药苗图一

徐崇嗣:药苗鹁鸽图一,蝉蝶药苗图一,药苗草虫图一,药苗鹡鸰图一,药苗茄菜图四,药苗图一,野鹑药苗图一

徐崇矩:紫燕药苗图二②俞剑华所注译的《宣和画谱》中,认为“药苗”是“芍药苗”,然而据徐熙现存的《雏鸽药苗图》来看,所谓药苗,并非芍药苗;而且徐熙以包括药苗在内的一些画品而形成野逸一派,芍药的特征并与此相符,可见此处药苗就是药材苗。

此外,《宣和画谱》画作分类中附加有药草,其第十门为“蔬果(附药品草虫)”[1];再至南宋《画继》,“药草”甚至作为单独的一类列出[8],可见当时药苗绘画已经形成一种流派。这种风尚之下,南宋出现了一部由山水画家所绘制的彩绘本草图谱,即是王介所编绘的《履巉岩本草》,成书于南宋嘉定十三年(1220),赵燏黄对其评价甚高,认为其“可谓丹青家之本草写生鼻祖矣”[9]。

(二)文人、画者和本草学者关注对象同异之探讨

植物绘画与植物谱录在描述对象上有较大重叠,画者与文人所关注的植物种类较为一致,这可能与宋代兴盛的花卉园艺文化密不可分。宋代的花卉园艺发展可谓是空前的,北宋都城东京是一座园林之城,当时的园林宫苑不计其数,如琼林苑、瑞圣园、宜春苑、玉津园,其间栽培有大量的奇花异果,徽宗时修建的艮岳,更是著名的园林宫苑[6]。北宋的首都汴梁、南宋的首都临安都有花市,洛阳和成都的牡丹、扬州的芍药都远近闻名。在这种园艺兴盛的环境下,画者以图像、文人以文字的形式将各种植物的不同方面记录下来。

除了对植物形态的图文忠实记录,其描绘对象还被上升到天人合一的精神层面。“草木之华实,禽鸟之飞鸣,动植发生有不说之成理,行不言之四时,诗人取之为比兴讽谕”[1]7,“诗人六义多识于鸟兽草木之名……所以绘事之妙,多寓兴于此,与诗人相表里焉”[1]321,“早韭晚菘,来禽青李,皆入翰林子墨之美谈,是则果宜有见于丹青也”[1]422,“况夫蘋蘩之可羞,含桃之可荐,然则丹青者岂徒事朱铅而取玩哉?诗人多识草木虫鱼之性,而画者其所以豪夺造化,思入妙微,亦诗人之作也”[1]423。类似的表达,在《宣和画谱》中多有,可见宋代画者在动植物题材的选择上受到经学系统中文人的影响。古代多讲究“天人合一”的思想,绘画中每种动植物都形成其背后象征内涵。如“花之于牡丹芍药,禽之于鸾凤孔翠,比使之富贵。而松竹梅菊,鸥鹭雁骛,比见之幽闲。至于鹤之轩昂,鹰隼之击搏,杨柳梧桐之扶疏风流,乔松古柏之岁寒磊落,展张于图绘,有以兴起人之意者,率能夺造化而移精神,遐想若登临览物之有得也。”[1]321故而画者时常将自己的思想与情感寄托于自然之动植物之中,将人类社会的品第观念秩序加于动植物之上,来表达自己的志向与意趣。

对于荔枝、牡丹等宋时盛行之植物,文人与画者均能关注到细致的品种层面。而对于药苗,虽然也进进到文人和画者的视野之中,但是文人与画者都未能对其划分到“种”的层面,他们将这一类植物统称为“药苗”。而本草学者,他们的任务是将大量不常见的野生植物的“名”与“实”对应起来,需要关注到具体物种的层面。这种目的的不同,导致观察方式及观察程度的差异,即文人和画者对数量有限的日常植物进行精细入微的描述,而本草学家则对庞大的野外植物仅需进行名实对应以便采集,而对观察精细程度并无要求。

三、从《宣和画谱》看画者的观察特质

动植物绘画与谱录类的动植物学有着同样的关注对象。无论是绘画还是对动植物的描述,均离不开对其描述对象的精细观察。

陆佃的《埤雅》为北宋神宗时期的一部综合性博物学著作,其中涉及广泛的动植物题材。陆佃在著书时,就非常注重实践考察,向“农父牧夫”、“百工技艺”、“舆台皂隶”请教,不耻下问,虚心向学[10],然而《埤雅》作为小学系统,始终逃不出训诂、名物考订的窠臼。同时代的郑樵重视实学,指出要重视名物考察,而只有在亲自辨识动植物的情况下,才能解决名物问题,才能释经。他躬身而行,“结茅夹漈山下,与田夫野老往来,与野鹤晓猿杂处,不问飞潜动植,皆欲究其情性”[11],借助实践观察,博采众家之长,著成《通志•昆虫草木略》。

观察同样是画者实现绘画目标所必需的手段。“格物”观念之下,画者必须从自然出发,借助观察,再对自然本身描绘。画者的观察不同于以“名物”为目的的博物学者,博物学者需要对包括野外采集植物在内的大量动植物进行观察与考订,数目庞大,其观察往往止步于名与实之间的对应;而画者多关注日常之物,数量较为有限,由于其长期集中数种动植物的观察,因此可实现入微至极的观察,并形成各自的画风。

画者在观察时,只有完全掌握动植物的形体特征,才能对其进行无偏差的描绘。黄筌的“写生珍禽图”,堪称工笔之典范,按照如今科学分类法,亦可辨识到“种”的层面。然而画者的追求远不止于此,苏轼就批评黄筌:“飞鸟缩颈则展足,缩足则展颈,无两展者”,并感叹:“乃知观物不审者,虽画师且不能,况其大者乎?”[1]祁序在画斗牛时,众人都夸赞画的好,而一农夫指出:“我见斗牛多擪尾,今揭其尾,非也”。[1]318这足以见得宋代工笔绘画对观察要求之苛。崔悫在画兔时,注意到“大抵四方之兔,赋形虽同,而毛色小异。……山林间者,往往无毫,而腹下不白,平原浅草,则毫多而腹白。”[1]387正是这种追求极致的观察,才使画作完全贴近真实。

郭若虚指出,必须辨识花果草木、禽鸟诸兽在四时之景、形体名件、动止之性上的差异,才能绘制出符合自然意蕴的画作来[8]。这就要求画者对动植物的内在特征有着深刻认识,欲知四时之景,必须对植物的生长、四季之间生物的变化过程深入理解;了解禽鸟诸兽的形体名件,必须对动物的机体构造有一定认识;掌握动物的动止之性,则要基于长期的观察。为此画者常培花果于田圃,拘鸟兽于园囿,通过长时段的观察对动植物深入且全面的了解。如黄筌“自养鹰鹯观所宜”[1]341,刘常“家治园圃,手植花竹”[1]380,易元吉“几与猿狖鹿豕同游”“开圃凿池,间以乱石丛篁,梅菊葭苇,多驯养水禽山兽,以伺其动静游息之态”[1]380,“(郭)乾晖常于郊居畜其禽鸟”[1]335。画者如此用尽苦心的从自然中直接汲取营养,才能将自然之物摹刻的更为真实。

由于观察之精细持久,一些画者也直接做出了植物学贡献。比如滕昌祐“栽花竹杞菊以观植物之荣悴”[1]349,他不仅是一位名画家,同时也是技艺高超的园艺家。他的住所拥有园圃亭池,他种有柿、藕、慈竹、丝竹、对青竹、苦竹、柱竹、梨、金桃、林檎等植物,他有着高超的园艺栽培技巧,有自己一套盆栽莲花、巧移竹子、嫁接果树的独特方法[12],这在植物学史上也是极其重要的。

然而,画者在细致的观察后,却往往止步于精确的绘制图像。比如崔悫,已经注意到了不同环境下动物形态的差异,他却仅将其如实描摹成画,没有进行更为深入的探索。这种过分追求精细化与差异化的画作,尽管在真实摹写上达到了极致,却也导致难以发现其内在的统一规律性。David Freedberg就曾经指出,图画越是精细,其表现的细节就越多,越反映出自然的杂乱与无序,越无法对自然进行归类,形成了自然的无序化与分类所要求的秩序化之间的矛盾[13]。宋时的画者亦是如此,他们缺少对动植物共性特征的抽提,将更多的精力放在了“中午之猫”与“傍晚之猫”的差异上。

四、结论

《宣和画谱》作为一部绘画史研究的综合史料,由于画作名称具备规律性,从中可窥探到北宋画者视角下的博物学。《宣和画谱》中出现的植物,与综合性谱录《全芳备祖》以及《荔枝谱》等众多植物专谱的发展几乎是并行的。画者与以植物谱录为核心的传统博物学者有着共同的关注对象,都更注重日常生活中的常见植物,一方面用图和文将植物展现出来,另一方面还上升到“天人合一”的思想高度,赋予植物精神象征意蕴;这与本草学者是截然不同的,本草学者需要广泛辨识海量的野生植物。这种目的差异导致关注点的不同,进而使得画者对有限数量的常见植物进行更细致和更系统的观察,而本草学者则需对无限的野生植物进行名实之间的对应,对观察精度的需求并不高。

画者高度写实的画作,在动植物鉴定上有很大价值。宋时的不少动植物画作均可用现代分类学方法鉴定到物种的层面,并能反映出生物多样性信息,比如有学者从宋徽宗的《芙蓉锦鸡图》中发现最早的杂交鸟[14]。另一方面,在观察中长期养护动植物,也出现了像滕昌祐那样擅长园艺的画家,在植物学史上颇具价值。因此,古代动植物图像在博物学史上占据着重要的一席之地,古代的科学与艺术之间是无界限的。

[1]宣和画谱[M].俞剑华,注译.南京:江苏美术出版社,2007.

[2]吴德铎.《全芳备祖》述概[J].辞书研究,1983(3):117.

[3](宋)陈景沂.全芳备祖[M].祝穆,订正.民国时期燕京大学图书馆精钞本.哈佛大学图书馆藏.

[4]久保辉幸.宋代植物“谱录”的综合研究[D].中国科学院自然科学史研究所博士论文,2010:99.

[5]彭世奖, 校注.历代荔枝谱校注[M].北京:中国农业出版社,2008.

[6]周宝珠.宋代东京开封府[M].开封:河南师大学报编辑部,1984:77.

[7]王赛时.唐宋时期饮食中的药苗[J].烹调知识,1999(6):32-34.

[8](宋)郭若虚,(宋)邓椿.图画见闻志 画继[M].杭州:浙江人民美术出版社,2013.

[9]郑金生,整理.南宋珍稀本草三种[M].北京:人民卫生出版社,2007:60.

[10](宋)陆佃.埤雅[M].王敏红,校注.杭州:浙江大学出版社,2008:1.

[11](宋)郑樵.通志二十略下[M].北京:中华书局出版社,1995:11.

[12](宋)黄休复.茅亭客话[M].北京:中华书局,1991:64.

[13]David Freedberg.The Eye of the Lynx: Galileo, His Friends, and the Beginnings of Modern Natural History[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 2002:348.

[14]Peng M S, Wu F, Murphy R W, et al. An ancient record of an avian hybrid and the potential uses of art in ecology and conservation [J]. Ibis, 2016, 158(2):444-445.

(责任编辑:吕少卿)

J202

A

1008-9675(2017)04-0009-05

2017-05-12

张 钫(1985- ),女,陕西长安人,科技史博士,清华大学科学技术与社会研究所博士后,研究方向:中国古代博物学史。

——以《诗馀画谱》为例