王翚绘画思想梳理

任大庆(南京艺术学院 人文学院,江苏 南京 210013)

王翚绘画思想梳理

任大庆(南京艺术学院 人文学院,江苏 南京 210013)

清张庚在《国朝画征录》中评价王翚:“画有南北宗,至石谷而合焉”,甚而至于“画圣”的称誉。王翚影响清朝画坛两百多年,是传统绘画集大成的人物,在绘画史上有着非同一般的地位。在清初崇南抑北的氛围下,王翚继承了南宗又能吸收北宗,其绘画思想值得后人的重视与研究,本文将王翚题跋进行初步梳理,大致可整理为六类。

王翚;绘画思想;梳理

王翚生于1632年,与王时敏、王鉴、王原祁合称“清初四王”,为清初画坛的领军人物。清初的画坛依然笼罩在董其昌“南北宗论”的思想之下,崇尚南宗文人画,追溯董源一脉画风。在此情况下,王时敏与王鉴首先跟进,为清朝两百年画坛奠定了南宗的根基,而北宗却似完全被漠视了。王翚发展了董其昌与前二王的传统南宗绘画,并在此基础上,适当吸收了某些北宗绘画的因素,将之冶炼一炉。其绘画打通南北,不再局限于所谓的“文人画”范畴,为画坛别开一面目。清张庚在《国朝画征录》中评价王翚:“画有南北宗,至石谷而合焉”,甚而至于“画圣”的称誉。王翚影响清朝画坛两百多年,是传统绘画集大成的人物,在绘画史上有着非同一般的地位。

在清初崇南抑北的氛围下,王翚继承了南宗又能吸收北宗,其绘画思想值得后人的重视与研究。然而王翚著作很少,目前可见的只有《清晖画跋》十四则,或段落、或单句片语,记载了王翚的绘画思想。《清晖赠言》十卷,则辑录了诸家写给王翚的诗文,可反映王翚的交游情况,但并不能反映其绘画思想。

据《中国古代书画图目》记载,现藏于各博物馆的王翚画作有三百七十七幅,加上未入博物馆的私人收藏,王翚真迹不下四百幅,其间可供搜检的王翚题跋不下两百处。另晚晴至民国各种书画著录书亦多有记载,如《壮陶阁书画录》《木雁斋书画鉴赏笔记》《虚斋名画录》《听帆楼续刻书画记》《十百斋书画录》《吴越所见书画录》《书画鉴影》《别下斋书画录》《穰梨馆过眼录》等书中都或多或少记载了王翚的题跋,除了以上存世作品的以外,还有许多已经散佚的作品题跋。在他人画作上,也经常能看到王翚的跋。除去重复的题跋与简单的落款,具有研究价值的题跋也在两百条以上。这两百条题跋足可补《清晖画跋》之不足。

笔者将王翚题跋进行初步梳理,大致为如下六类:

一、画理

王翚对画理特别重视,在《清晖画跋》及题跋中都多有论及。如其在《仿古山水卷》中的一则题跋:

凡作画遇兴到时,即运笔泼墨,顷刻间烟云变化,峰峦万重,苍莽淋漓,诸法毕具,真若有神助者,此为天真。得天真而成逸品,逸品在神品之上。所谓神品者,人力所能至也;所谓逸品者,在兴会时偶合也。癸丑六月三日荆溪道中书,石谷子。[1]445

这里很好地讲述了绘画与画者心理的关系。好的艺术作品都是要体现艺术家自身的性灵,一旦兴致所到,立即下笔,便得以淋漓尽致,有如神助。若稍有迟疑,则错过了创作的最佳时机。

后又有题跋:

每下笔当思古人玄妙处,意在笔外,悟此自能尽善,所谓笔简意到者是也。今人刻意繁密,而于切要处不经意,则离古人远矣。七月既塑。[1]445

这里讲述了“笔”与“意”的关系。画意并非尽出于笔墨,很多时候画意在笔外,要于无笔墨处求之。

又如:

凡作一图,用笔有粗有细,有浓有淡,有干有湿,方为好手。若出一律,则光矣。

画有明暗,如鸟双翼,不可偏废。明暗兼到,神气乃生。

以元人笔墨,运宋人丘壑,而泽以唐人气韵,乃为大成。

画石欲灵活,忌板刻。用笔飞舞不滞,则灵活矣。繁不可重,密不可窒。要伸手放脚,宽闲自在。

凡设青绿,体要严重,气要轻清,得力全在渲晕。余于青绿法静悟三十年,始尽其妙。皴擦不可多,厚在神气,不在多也。气愈清则愈厚。[2]

山列君臣,树分宾主,互为映带,位置天然。凡作一草一木而不相顾者,虽其千岩万壑,则满幅俱错,正如路人杂沓,有何缱绻耶?五月廿四日乌目山人王翚又书。①作者辨识自王翚《仿倪山水图》题跋,无锡博物馆藏。

凡画惟在闲适时,深参造化,乃得一种意外之趣,而后能合古人。若仅以刻画求工,遂为时俗谬习,终成下格。癸丑三月十八日剪烛挥汗写此。乌目山下人石谷王翚并识。

凡作画,每下笔时当思古人玄妙处,意在笔外,悟此自能尽善,所谓笔简意到者是也。今人刻意繁密,而于切要处绝不经意,则与古人远矣。繁则易乱,简则易薄。乱者失之太繁,薄者失之太简,而不知繁处用简愈深,简处带繁愈厚,繁简各当,则古人之能事毕矣。次日又书。[3]

幽淡天真中有高韵,此元人神髓,生平自谓有得,未尝轻以与人,惟承公先生具此神解,聊尔举似,正石田所谓:“澹中真趣,非涂红抹绿者可比也。”壬子十月廿八日乌目山中人王翚并识。②作者辨识自王翚《元人高韵图》题跋,图见《中国古代书画图目》第四册382页。

以上几则皆体现了王翚对“画理”的理解,涉及了用笔、用墨、赋色、位置经营等多个方面。然而其最独特的思想还在于对画派的理解。

二、家法

王翚在绘画上延续了南宗并吸收了北宗,成为南北宗画法融合的第一人,在清初是非常大胆的举措,其绘画背后的指导思想也是不同于时俗的。在《清晖画跋》中有一段长跋讲述了王翚对画派的理解:

嗟呼!画道至今日而衰矣!其衰也自晚近支派之流弊起也。顾、陆、张、吴,辽者远矣;大小李以降,洪谷、右丞逮于李、范、董、巨,元四大家,皆代有师承,各标高誉,未闻衍其余绪,沿其波流。如子久之苍浑,云林之澹寂,仲圭之渊劲,叔明之深秀,虽同趋北苑,而变化悬殊,此所以为百世之宗无弊也。洎乎近世,风趋益平,习俗愈卑,而支派之说起。文进、小仙以来,而浙派不可易矣;文、沈而后,吴门之派兴焉。董文敏起一代之衰,抉董、巨之精,后学风靡,妄以云间为口实。琅琊、太原两先生,源本宋、元,媲美前哲,远迩争相仿效,而娄东之派又开。其他旁流绪沫,人自为家者未易指数。要之承讹藉舛,风流都尽。翚自龆时搦管,仡仡穷年,为世俗流派拘牵,无繇自拔。大抵右云间者深讥浙派,祖娄东者辄诋吴门,临颕茫然,识微难洞。已从师得指法,复于东南收藏好事家纵揽右丞、思训、荆、董、胜国诸贤,上下千余年,名迹数十百种,然后知画理之精微,画学之博大如此,而非区区一家一派之所能尽也。由是潜神苦志,静以求之,每下笔落墨,辄思古人用心处,沈精之久,乃悟一点一拂,皆有风韵;一石一水,皆有位置。渲染有阴阳之辨,傅色有今古之殊。于是涵泳于心,练之于手,自喜不复为流派所惑,而稍稍可以自信矣。[2]

王翚认为清初画坛衰落的原因在于支派之流弊。自魏晋至唐宋,一代有一代的大画家,也没有听说他们沿着一条路在走,或延续了哪一条波流。即使对古人有继承,也是变化悬殊。至于清初,各种门派蜂拥而起,浙派、吴门、云间、娄东等等,名目繁多。王翚自幼时初学绘画起,被各种世俗流派所牵绊,流派间相互诋毁,壁垒森严。直到王翚从收藏家处看到王维、李思训等所谓南宗与北宗的数十百种绘画作品,方领悟到画理之精微,画学之博大,远非一门一派所能包容。既然各门各派都有可取之处,又何必局限于一派呢?

作为清初四王之一,王翚的这一思想明显比王时敏、王鉴要开阔得多,眼界开阔便可接纳一切好的东西。在这一思想的引导下,王翚做出了与其他几人完全不同的成绩。

既然王翚在对待门派上并无偏见,那么他对各派的评论就值得我们来学习。笔者选取数则辑录如下:

赵令穰规模右丞,每写水村,必肖家风,使人玩赏无已。董文敏云:“王晋卿尚有畦迳,不若大年平淡天真,为超轶逸尘。”此言信然。

北宋徐崇嗣创制没骨花,远宗僧繇,傅染之妙,一变黄筌勾勒之工。盖不用笔墨,全以彩色染成,阴阳向背,曲尽其态,超乎法外,合于自然,写生之极致也。南田子拟议神明,真能得造化之意,近世无与能者。石谷王翚题。[2]

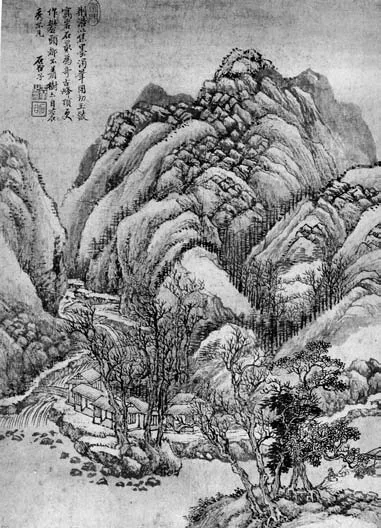

荆浩以焦墨渴笔用切玉皴写岩石,最为奇古,峰顶更作矾头,都不着树,亦自苍秀不凡。③作者辨识自王翚《仿古山水册》之十一题跋,图见《四王画集》,天津人民美术出版社,2007年。(图1)

大都作雪景图,不出右丞、营丘、华原三家,然三家门庭不同,入室者鲜,故高寒荒寂之致,亦有寻撦吞剥之病。余于是独师右丞,未敢以宋人为尽善。壬子中秋请政青岩老先生,乌目山中人王翚。[4]

图1 《仿古山水册》之十一 纸本 设色纵40.7厘米 横32.6厘米 天津市艺术博物馆藏

这里,能为王翚所标榜的画家大抵都有明确的自我风貌,不因袭他人窠臼,能学古而不为古人所囿。

三、名迹

王翚交游甚广,在朋友处,在收藏家处曾多次目睹前代名迹,有时在古代真迹上题跋,有时在归家后凭记忆背临并题跋,多次写下对真迹的看法,或评论某家法,或记下真迹流传的故事,至少也写出在何处所见。这类题跋中含有极大的信息量,对研究美术史有很大的价值。

如王翚曾数次见到米家父子真迹:

宋之有元章、元晖,犹晋之有羲、献也。虎儿真迹,流传已少,况南宫乎?昔白石翁题元晖《潇湘图》云:“七十五岁始得一睹,以快生平。”翚生较晚,窃得于米家父子有缘,凡小米真迹,合见数种,又于荆溪吴氏见大米《云起楼图》,已为大快。今秋客京邸,谓翁老先生出示此卷,与吴氏所藏,笔气无二。至山头多不作横点,只用墨破凹凸之形,树木、人物、屋宇,皆极精工。似王右丞风格,又属变体,洵知大家笔妙,无所不可耶。翚粗事皴染,不敢望启南万一,而赏鉴之缘或过之。用以自幸,并为好古者志喜云。[2]

米芾乃北宋大家,距王翚已数百年,真迹诚不易见。王翚自觉有幸,已目睹二米真迹数种,虽自己画功不及沈周,鉴赏的缘分却大过沈周。可见王翚对米家父子的推崇。

又如:

董源《五株烟树图》名著海内,未得寓目,今年春在娄东王奉常斋中见仲圭临本,枝如屈铁,势若张弩,苍茫遒劲,正如书家篆籀法,令人洞心骇目,正非时人所能窥测。余此幅不能得仲圭形似,安敢望北苑神似耶?[1]445

巨然《烟浮远岫图》,今在毗陵庄太史家,真海内第一墨宝。余尝借观,背临大概,寄呈闻川尊先生。巨然此图不用道路水口、屋宇舟梁,惟以雄浑之势取胜,每每至深山樵牧不到处,遇此真景。在巨公本色,更为逸品。①作者辨识自王翚《烟浮远岫图》题跋,图见《中国古代书画图目》第二二册248页。

李成真迹流传绝少,惟《雪霁》一卷,向为魏府所藏,既属云间董宗伯,后归娄东王奉常。丙午岁余馆于奉常家,许纵观古今名迹,得见此卷。绢长不满四尺,而笔墨灵异,丘壑变幻,抚玩久之,□然自失。卷尾有赵文敏及董宗伯题识,源委周悉,精楷,足称三绝。丁未仲秋吉臣先生出素纸索画,因追忆其意,仿佛为之,知不能窥古人泾□也。虞山王翚画并记。②作者辨识自王翚《仿李营丘雪霁图》题跋,图见《明清中国画大师研究丛书·王石谷》82页。

苏长公题吴道子画有云:“笔所未到气已吞。”三百年来,惟白石翁足以当之,余生平所见长卷巨幅,用笔有拔山扛鼎之力,辟易万人。此八幅虽信手率意,而天机迥别,绝无□纤习气,深得古人遗法,藏之者宜珍重之。丙午初冬,后学王翚谨题。[5]

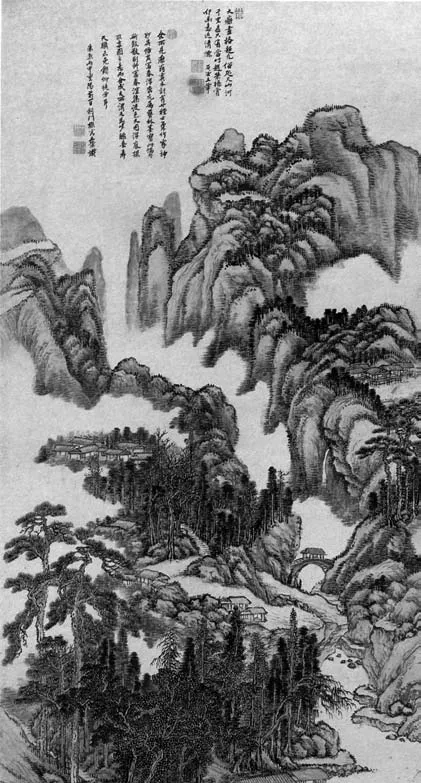

图2 《仿大痴山水图轴》 纸本 设色 纵136.1厘米 横65.5厘米 上海博物馆藏

余所见痴翁真本计有廿种,士气作家神妙具备,其富春、浮峦尤属艺林墨宝。此幅勾斫皴散则师富春,渲染设色又用浮岚,撮取两图之意而合成之,所谓凡马步骤妄希天骥,未免鑚仰徒劳耳。康熙丙午重阳前一日,剑门樵客王翚识。③作者辨识自王翚《仿大痴山水图轴》题跋,图见《四王画集》,上海书画出版社,1997年。(图2)

燕文贵武夷叠嶂图昔在秦淮,得观于汉阳吴氏,偶回忆之,背临大概。剑门樵客王翚。④作者辨识自王翚《山水图轴》题跋,图见《四王画集》,上海书画出版社,1997年。

凡此种种,皆为王翚目睹前代真迹后有感而发。王翚是临古高手,如何看待古人真迹,如何学习古人真迹,是我们应该思考与研究的。

四、交游

翻检《清晖赠言》即可知道,与王翚交往的人非常多,上至天子,下至普通文人。然而《清晖赠言》都是他人写给王翚的,从其自身角度来看,题跋无疑是体现其交游的最直接资料。如在《清晖画跋》中记载道:

己丑初冬,偶过娄水,秋涯王子出余仿王晋卿《平桥柳色》一帧见示,上有恽南田五诗。犹忆三十年前,侯官张超然与南田同客虞山,余为之画柳,两公各赋绝句十二章以宠之。南田继亦为鹤来主人画柳,书前诗。此册向藏鹤来,秋涯心艳之而卒不可夺。丙戌秋杪,扁舟相访,欲余规模其概,聊为中郎虎贲。时超然方以八闽解元侨寓吾虞,图成之日,属其杂题数页,追述旧游。而秋涯买牛得羊,或亦从此绝意恽册矣。无何北溪陈子购以饷秋涯,拙笔简率无足道,而南田没且二十年,览其遗墨,一题再题,词翰依依。老人低徊曩昔,感喟良多,而秋涯方自诧一帧之中,具两人旧迹,为贤于鹤来所藏。遂命余补书七诗,而序其端委如此。十月十有九日,海虞七十八老人王翚识。时寓水云精舍。[2]

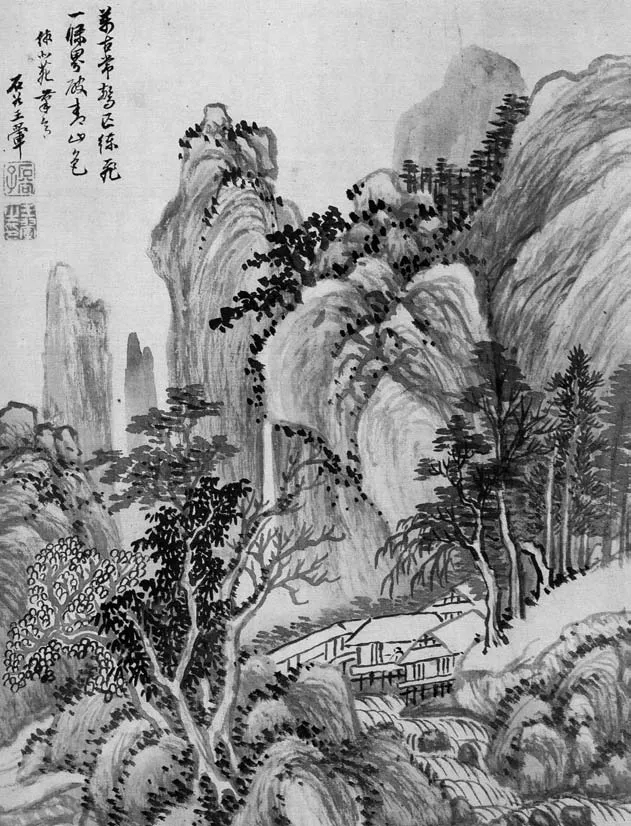

图3 《仿古山水图册》之十 纸本 水墨 纵26.8厘米 横35.3厘米上海博物馆藏

此段讲述了七十八岁的王翚偶过娄水,从秋涯王子处见到自己三十年前旧作,上有恽南田五诗,感怀往事,当年情景历历在目。如今画已由鹤来主人之手转到秋涯之手,自无足道,忆及恽南田如今已去世二十年,王翚感喟良多。跨越三十年的交游情形跃然纸上。

类似交游的题跋非常多:

王叔明作《修竹远山》,尝称:“文湖州《暮霭横卷》,笔力不在郭熙之下,于树石间写丛竹,乃自其肺腑中流出,不可以笔墨畦径观也。”南田此图,真能与古人把臂同行,但属余点缀,欲如一峰、黄鹤合作《竹趣图》,余笔不逮古,何能使绘苑传称胜事耶?丙寅腊月望后三日王翚识。[2]

枫叶红时杏叶黄,江南秋色①此处原缺“色”字,笔者据原画补充。满河梁。临岐更写垂杨柳,欲借长丝系夕阳。壬子十月十九日,舟中同恽叔子②此处原缺“叔子”二字,笔者据原画补充。、杨子鹤别江上先生,图此并系小诗。[1]587

辛酉嘉平月上澣,柯亭先生公车北上,同人赋诗送行,余用关仝法写江城话别图为赠,一当折柳,工拙不计也。③作者辨识自王翚《江城话别图卷》题跋,图见《四王画集》,上海书画出版社,1997年。

乙丑暮春,梁溪道上与南田子同舟,蓬窗风日妍好,娱弄笔墨,遂成十帧,正米海岳所谓一片江南也。即属南田题咏,以志一时兴会云。④作者辨识自王翚《仿古山水图册》题跋,图见《四王画集》,上海书画出版社,1997年。(图3)

余自戊寅岁与芳洲先生同客燕台,良晤之暇为制芳洲图卷以赠,盖仿其先世秋江封公曾有白石翁秋江图也。阅数年,余两人共遂家山之约,而贤嗣兆鹍世兄辈欲推广其意,嘱写悬幅以娱晨夕,余复喜为图此,奉作老友烟云供养也。康熙丁亥夏五,耕烟散人王翚识,时年七十有六。⑤作者辨识自王翚《芳州图轴》题跋,图见《四王画集》,上海书画出版社,1997年。

图4 《仿古山水图册》六开之四 绢本 水墨 纵27厘米 横21厘米 上海博物馆藏

余于丁卯写此图,去二十余载矣。为履上道世翁所得,蒙以见示,展阅之不禁怅然,惜余精力已不如前也。因感而识此。壬辰耕烟子王翚。⑥作者辨识自王翚《仿黄鹤山樵南山真逸图轴》题跋,图见《四王画集》,上海书画出版社,1997年。

另有许多对同时代画家或好友作品的评价:

墨井道人与余同学、同庚,又复同里。自其遯迹高隐以来,余亦奔走四方,分北者久之。然每见其墨妙,出宋入元,登峰造极,往往服膺不秩。此图为大年先生所作,越今已二十余年,尤能脱去平时蹊径,如对高人逸士,冲和幽淡,骨貌皆清,当与元镇之《狮林》、石田之《奚川》并垂天壤矣。余欲继作,恐难步尘,奈何奈何![2]

偶见邢子愿用痴翁笔作《幽涧虚亭》,杨龙友学迂叟补平岗乱石,合作成图,二公皆尽古法,简淡荒率,不入时人畦径。癸丑五月避暑西山之拂水岩下,石谷。[1]445

五、反思

王翚的绘画生涯长达六七十年,时不时会出现对以往作品的重题、再题、又识。其间对自己的作品进行再审视,对绘画的理解也在此过程中逐渐升华。

如《清晖画跋》中的一则:

此余四十年前所作,时序如流,交游零落,茫然不知为何人作也。余老矣,年往学荒,精神耗敝,转觉曩时笔墨于古略有入处,始知画道之难,愈求而愈远也。展阅之余,因书数语以志媿。[2]

这里重新审视四十年前旧作,已不知为何人所作,绘画面貌变化之大可见一斑。因知画道之难,须上下求索。

六、题画诗

明清题画诗俯拾即是,王翚画作也多有题画诗。其题画诗多为景色描写,涉及绘画思想的很少。如“山桥人到稀,高秋水深丈。桥下两钓舟,晨夕自来往。”①作者辨识自王翚《仿古山水图册》题跋,图见《四王画集》,上海书画出版社,1997年。“万古常惊匹练飞,一条界破青山色”②作者辨识自王翚《仿古山水图册》题跋,图见《四王画集》,上海书画出版社,1997年。(图4)等,因与绘画思想关系不大,此处不再列举。

王翚是南北宗绘画融合的第一人,在画史上有着举足轻重的地位,其绘画思想理应得到应有的重视。而目前对王翚绘画思想的研究依然停留在《清晖画跋》上,此书仅仅十四则,远远无法概括王翚的绘画理念。笔者希望通过对王翚题跋的搜集整理,来梳理出其重要的绘画思想,以为抛砖引玉,为研究者提供新的思路。

[1][清]庞元济.虚斋名画录.卷五[G]//卢辅圣主编.中国书画全书.第十二册,上海:上海书画出版社,1993.

[2][清]王翚.清晖画跋[G]//沈子丞.历代论画名著汇编.北京:文物出版社.1984:314-317.

[3][清]潘正炜.听帆楼续刻书画记[G]//卢辅圣主编.中国书画全书.第十一册,上海:上海书画出版社,1993: 921.

[4][清]金瑗.十百斋书画录.庚卷[G]//卢辅圣主编.中国书画全书.第七册,上海:上海书画出版社,1993: 579.

[5][清]陆时化.吴越所见书画录.卷三[G]//卢辅圣主编.中国书画全书.第八册,上海:上海书画出版社,1993:1061.

(责任编辑:吕少卿)

J209

A

1008-9675(2017)04-0085-05

2017-04-23

任大庆(1970-),男,江苏扬州人,南京艺术学院人文学院讲师,研究方向:中国画创作与研究。

①谢巍《中国画学著作考录》中写道《清晖画跋》“仅收十六则”,周积寅《中国历代画论》中写道《清晖画跋》“凡九十六则”,其间差别很大,不知所据。笔者搜检沈子丞著《历代论画名著汇编》,仅有《清晖画跋》十四则。