概念设计的创作方式研究及其在设计教学实践中的转化

庄 纾(南京艺术学院 设计学院,江苏 南京 210013)

概念设计的创作方式研究及其在设计教学实践中的转化

庄 纾(南京艺术学院 设计学院,江苏 南京 210013)

论文通过分析概念设计中的不同概念来源和设计过程的颠覆方式两个方面的内容,对概念设计的创作方法和策略进行研究。并将其与设计教学实践结合,探讨其如何转化为教学的具体操作方式。

概念设计;概念;过程;主题式教学

以表达概念、理论为出发点进行创作的设计活动是后现代、当代设计潮流中重要的创作趋势,而以特定的方式将“形而上”与“形而下”进行联系,一方面是设计与艺术在工业化时代分离后的重新融合的体现——当代语境下的设计与艺术同样具有“观念性”;另一方面信息化的非物质社会环境也为“概念化”的设计活动提供了必要的条件;而当代社会对于不同领域跨界与社会资源整合的需要也使“概念设计”的方式成为一种重要的行动思维。

一、不同的“概念”与不同的途径

在概念设计中,设计师将受到某种“概念”或“观念”的影响,通过理解与表达、操作这些“观念”、“概念”作为促成自己设计作品的出发点。而作为设计生成的策略,不同的“概念”又有着各自不同的表达方式。在此,概念的含义远远超出其本身的狭义定义,而具有广泛的外延。

1.时代精神的浸染

图1 柯布西耶 多米诺空

图2 米思凡德罗 流动空间

“时代精神”与具有巨大影响的哲学观念产生了一种总体的理论框架,而这些理论框架被当时的艺术家或设计师吸收并在自己的创作领域形成具体的“语言形式”。例如20世纪结构主义哲学对于“关系”的关注。“关系”由不同的对象构成,对象与对象之间的对比、组合、互相的力量分布等等构成了不同的“关系”。而这些“关系”可能是视觉接受的抽象的绘画,可能是听觉接受的音调的组合,也可能是身处其中的空间感受。形式主义的盛行不仅发生在艺术领域,在设计领域同样凸显。现代主义建筑设计中对于建筑形式与空间关系的研究与演绎出现在许多现代建筑设计大师的作品中。如柯布西耶的“多米诺空间”,米思凡德罗的“流动空间”都是对这一时代精神的某种反映(图1、2)。而20世纪中期,后现代对于现代的全面反思使得“解构”成为当时最重要的“时代精神”。因此,在后现代主义艺术与设计中充满了对于“本质”的消解。在建筑设计领域,如扎哈•哈迪德打破既定的建筑规则,应用诸如倾斜、扭曲、交叉、折叠、错位等等一系列手法,创造充满复杂性、矛盾性与不定性的建筑形象则正是对于“解构”的回应。

2.哲学概念的理解与演绎

哲学概念是哲学家对于事物特性或联系性的某种描述,因此哲学概念在能指与所指之间存在很大的空间,即对于概念的解读的角度具有多重性,正如后现代哲学本身所推崇的“阐释”,一切皆文本,对于文本的阐释开放而没有绝对标准。因此,无论是艺术家还是设计者从某种哲学概念出发进行创作其实是又一重的“联系”的建立。即“概念”与其所涉及的对象之间的关系的开放性为创作触发了更多的可能性。设计师在这些多样的可能性中进行选择来推动自己的设计。

通过视觉作品来“表达”概念与文字语言所描述的概念具有很大的差异性,更多是以某种隐喻或氛围的营造来感染观众。人们感受这样的作品与阅读诗歌有着类似的效果,意义多样而模糊,感受与思考也会非常多元。如约根拜耳在1999年设计了名为《灯罩之罩》的作品(图3)。一件20世纪70年代的枝形吊灯被安置在一个筒状的半透明镜膜中。当灯关闭时,由于罩在灯外的套筒不透光且会反射外界的光线,因此观者无法看到内部的吊灯。当灯被开启后,光线使得套筒变得透明,隐藏其中的吊灯得以呈现。这件设计作品对哲学概念“存在与感知”进行了某种诠释。看与被看的关系在此得到了直观的呈现。因为灯罩的存在而构成的其与灯的特殊关系,使得灯不再是普通为我们提供照明功能的灯具,而成为了一个充满意味的象征之物。“看见”与“存在”的关系成为这个作品的主题,而灯只有在闪亮之时方可具有存在感,仿佛是对于媒介即存在的一种隐喻。

图3 灯罩之罩

3.对经典概念的质疑

如福柯所描述的“追溯对象的出身而非探求‘本源’的幻象,并擅长标示出对象的发生。”[1]后现代思潮取消了延续传统西方形而上学的二元论与“本源”或“本质”的合法性,由此而引发对于建立在其基础上的诸多概念的质疑与重新定义。例如人与物的关系——人的绝对优势地位以及物的绝对从属地位。而后现代对于这种绝对权威的打破使得人们重新思考人与物,人与自然世界的关系。而这样的思考方式与角度的改变在设计活动中自然产生巨大的影响。例如概念花园家具系列中的《拜耳的长椅》。(图4)设计师将两个完全不同类型的对象进行混搭,创作出一种不实用而又荒诞的作品。而他的意图是“与座椅的定义和舒适的概念捉迷藏——铜,一个相对昂贵的材料,安在不舒服的物件上。”[2]拜耳的创作基于一种对于对象固有概念的反思与颠覆。椅子作为专门提供人们坐的工具,舒适是最基本的要求之一。此外,椅子在满足人们舒适”坐”的同时,也具有显示所有者身份、品位、地位等方面信息的功能。因此,昂贵而精致的椅背在满足坐时舒适的同时也象征这把椅子的拥有者所具有的经济实力或审美品位。而拜耳利用一种戏谑的方式将这两个层面的概念都打破了。树干长椅的所谓椅子是一根倒落的树干,它提供了一种最低限度的舒适的满足,而安装在树干上的铸铜椅背无论是其传统的式样还是材料都显示了一种精良制作的必然性,而这种显示身份或精致的设计必然与舒适性联系在一起。作为功能的最低限度的满足与附加值意义上的高限度的满足被混搭在这件作品上,真如作者本人所说的那样,他在和座椅的定义和舒适的概念捉迷藏。什么是椅子?什么是舒适?这件作品通过它特殊的组合向人们提问。

图4 花园家具系列——拜耳的长椅

二、过程的颠覆与解构

任何创作最后呈现给观众的是一个结果,而凝结在结果中的从无到有的过程远远超越最后这个可感知的对象。艺术家、设计师的精神诉求、思考、尝试、经历与无数偶然性和选择从最后简单的结果中只可能略见一二,也因此评价作品的意义更在于过程而不是简单的结果。在概念设计作品的创作中,设计师颠覆固有按部就班实施计划的设计过程,更多将过程本身的偶然与精彩呈现为作品本身。

1.游戏与戏谑的姿态

与传统设计过程的预设结果与步骤明确的控制不同,概念设计师常常采取一种戏谑与游戏的姿态来完成设计创作。例如西班牙设计师Roger Arquer设计了名为友善鼠夹的捕鼠器(图5)。捕鼠器共有四个,每一个都是对日常家庭生活器具的巧妙运用。比如利用连接弹簧的面包棒作为诱饵支撑一个玻璃杯,当老鼠啃咬面包棒后会被玻璃杯困住。这一系列的产品还利用了灯泡、花瓶、啤酒罐等日用品,每个捕鼠器都根据这个物品的特点来设计捕鼠的方式。与传统的以灭鼠为目的的捕鼠器不同,这一系列的捕鼠器并不以伤害老鼠为目的,老鼠被抓住后,其生死就取决于使用者自己,也因为这样的捕鼠器将捕鼠变成了某种游戏。在面对这样的结果时,使用者看待老鼠的方式也发生某种转变的可能。正如作品的名字,友善鼠夹,本身就揭示了一种矛盾:摇摆于抓老鼠与杀老鼠之间的选择。这样的捕鼠器设计显然不同于传统的设计,站在对立于老鼠的立场上,将其作为“消灭”对象,不存在思考其作为生命存在的空间。使用者也不会被要求对其进行任何思考。而友善鼠夹与之相比与其说是捕捉老鼠的工具,不如说更像是对于介入这个游戏的人的考验,它的结果给予了人们一种选择的难题,和自己面对生死大权的处境、生命、生命之间的关系以及可能性在这个小小的装置上得到体现,并在日常生活中对每个使用者提出思考的要求。

2.行为与过程

图5 友善鼠夹

艺术创作充满偶然与意想不到的结果而设计是理性规划的结果,这是传统上区别艺术与设计在创作过程中重要的区分之处。而当代艺术中概念艺术常常将思考的过程作为作品本身,行为艺术在过程结束后作品也即消失,抽象表现主义绘画本身就是身体运动过程的痕迹的记录等等,都让“过程”本身变得越来越重要。而传统意义上的设计方式,即明确目的与最后的结果后实施过程,过程是对于结果的无限接近与完成,这样的设计方式也已经逐渐被“过程”取代了。

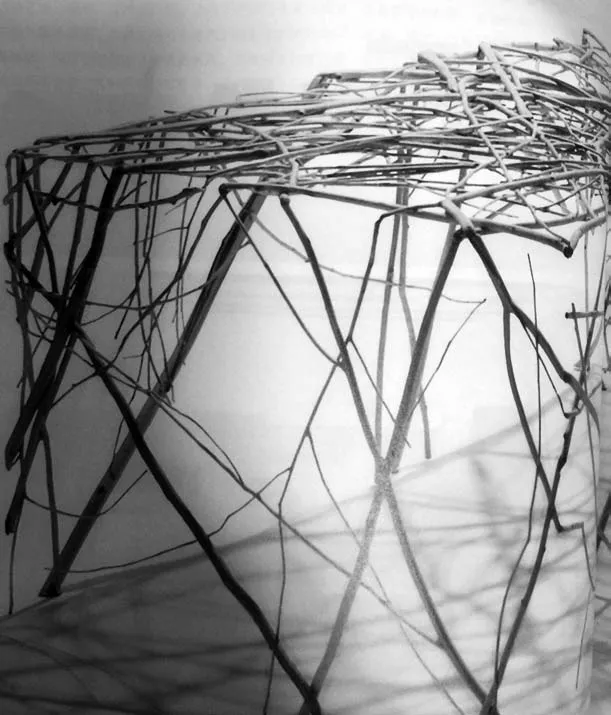

由前卫青年设计师组成的瑞典斯德哥尔摩女性设计团队Front设计了《压力制成的桌子》是“……制成的”作品系列之一。(图6)探索如何利用自然界的力量与独特的材料和方式制作家具。桌子利用大气压强将摆放成网格状的细长的枝条在压缩装置中压制成型。而“爆炸制成的椅子”姿势在磨具上留下许多小规模爆炸后形成的孔洞,并将其浇灌成型。还有“太阳光制成的墙纸”是由附有紫外线感应的化学物质制成,在阳光照射下变成暗色,创造墙面树影斑驳的底片效果。这件作品由爆炸的过程来决定最后的结果,完成作品独特的外观。

3.偶然与叙事

传统工业设计中从草图到正规设计图的改变与明确是一个专业的操作过程。而三维打印方式取消了这个只能由专业化设计师完成的过程。无论是设计师还是普通人都可以通过自己的想象与玩乐似的”草图”而直接得到一件独一无二的设计作品。因此,这样一种方式大大模糊了设计的专业性或精英性特质,普通人可以直接参与到设计中,并通过自己不必专业的”草图”设计出属于自己的家具物品。通过这种先进的电脑软件和满足艺术需求的生产技术,草图系列家具模糊了工业设计、手工艺和艺术之间的界限。

图6 压力制成的桌子

在此,制造过程本身就是“设计”本身,过程的痕迹记录或瞬间的保留就是作品最后的结果。设计师设计的不是最后作品看起来的“样子”,而是它如何成为某种“样子”的各种可能性。例如在《草图家具》系列中,每一把椅子都是设计师身体力行在虚空中“绘制”出的,设计师的想法与瞬间的感受通过其手中的动作捕捉笔捕捉,并且被电脑保留。因此,每一把椅子都完全不同,个人性的自由或偶然在作品中被很好地体现了出来。在这一类的设计作品中,传统意义上的设计过程似乎消失了。设计师不再精心描绘产品成型后的外观,也不再为了达到某种想象中的效果而小心翼翼地反复修改草图的细节。因为,随意的手绘草图就是作品本身的样子。

三、主题性教学法——从概念到创作

概念设计以不同“概念”作为创作的出发点,并且对于传统设计的设计生产过程的颠覆方式都为设计创作教学提供了可以借鉴的丰富资源。设计教育的目的一方面是对于设计师的技能培养而另一方面则是对于创造性的激发与引导。而“概念设计”的策略与方法对于这两方面的结合使其成为重要的教学方式。“主题性教学法”正是顺应该概念设计的创作方式在设计教学中的具体运用。

20世纪90年代,受启于70年代在欧美国家首先展开的脑科学研究的成果,美国教学专家柯瓦立克(Susan Kovalik)和其团队于1982年提出了整合性主题教学模式”(IntegratedThematic Instruction,简称ITI),强调围绕主题去组织并整合课程。以方法论为教学总体原则,以模拟生产实际中“设计工作室”的运作方式为教学组织形式,在具有严密逻辑性的知识与技术的研习过程中,灵活采用多样变化的方法与手段展幵教学。因此,主题其实就是“概念”的多种形式,而围绕主题展开的研究与创作活动则让设计的过程更加多元化、灵活化。

图7 草图家具

图8

1.主题的来源:思维导图、多元化的调查、体验

主题教学中主题的来源,类似于概念设计中概念的由来,包括社会文化现象、哲学概念、科学与其它学科概念以及个人的经历与思考等等,几乎涵盖了人所有认知范围,那么如何将主题与创作进行联系,即如何引导学生将主题深入成为创作的依据就成为非常关键的环节。思维导图idea map mind map是英国学者托尼伯赞在上世纪70年代提出的一种挖掘大脑潜力,将思维视觉化的方式。思维导图是激发发散性思维的有效图形思维工具。运用图文结合的方式,将各级主题的关系和线索脉络以“地图”的方式标示,通过关键词和图像与不同颜色建立起思维的复杂链接图。帮助人对于各种混乱的思绪进行分析与整理。人类大脑的自然思考方式即发散性的思维,感觉、记忆、思考,文字、图像、味觉、嗅觉、触觉、梦境等等一切都被汇总在大脑中。所有这些都可以成为一个思考中心,并再由这一个思考中心向外发散为无数关节点,每个点都与中心有着某种联系。而每个点又都可以作为中心再向外发散。由此形成的放射状结构边是思考的“地图”或是个人的数据库。利用思维导图,对主题进行认知,一方面可以利用人大脑的发散性将各种信息进行罗列与延伸。另一方面,通过思维图的可视化结构,可以帮助思考者清晰地看到各种信息之间的关联和逻辑关系,便于进入选择分类的环节。

图9 对工具的分析

除了对主题进行发散性的思维认知之外,利用各种方式与手段对主题进行信息的收集与调查分析同样是主题引导的重要方式。如果说思维导图作为起点是对个人思维的一种梳理,那么多元化的调查就是实质性的学习与认知的拓展。例如2015年在南艺设计学院举办的德国造物工作坊就将饮食文化作为主题。老师在最初的主题研究环节采用了实地考察与体验的方式进行主题引导,所有的参与者共同到小吃街进行观察,拍照、记录、交流、品尝食物等等,通过这样的方式对主题进行第一手资料的收集。(图8、图9)而资料收集完成后的深入环节说是对信息进行视觉化分类与逻辑化的过程。比如对小吃的制作过程的分解、图示化,对小吃工具的分析,对小吃本身形式的分析等。以这样的方式完成了一个选择与取舍的过程,每个参与者会专注于自己着力发展为后续创作的信息上,并对这些信息进行深入的研究。

通过“行动”引入主题,即通过一种体验式的环境与氛围的营造来达到进入主题的目的——所有参与者能够进入一种纯粹的状态。例如在当代艺术创作中,行为艺术或偶发艺术作品即此时此地所发生着的一切,这些行为本身并非完成作品的过程。“过程”即“结果”,而在展示现场出现的照片、文字、影像只是一种记录,一种document。例如阿布拉莫维奇在MOMA的艺术家在场,观众与她的15分钟对视就是艺术家通过一种特定的环境与方式带来某种类似仪式的情景,而参与者身处其中,也成为过程的一部分,作品的一部分(图10)。因此,以“行为”作为主题的教学方式,引导者必须设定好某种规则与条件,然后能够让学生进入其中,沉浸在“行为”本身,而结果就是对于“行为”的记录或是行为自然产生的物质记录。

图10 艺术家在场

图11 利用玩具构建童年回忆的空间

2.主题的转化:联想、再现、隐喻

在对于主题有了深入的认知之后,如何引导学生将这种认知转化为具体的创作是主题式教学中最关键的环节。以文字形式出现的主题通过联想而产生相应的创作,例如由“种植”深化的主题“殖民文化”,即由“种植”联想到“思想的植入”,进而联想到“香蕉人”,即外表是亚洲黄皮肤的模样,而内在已经完全变成了西方化、殖民化的“白种人”。以此作为创作的依据,创作者通过两种不同代表东西方文化的材料——刀叉与筷子来制作了一个拨开皮的“香蕉”,表达了“种植”主题。

深化后的主题也经常指涉为某种情景或是场景。而创作就会围绕再现或呈现出这样的场景作为方式。例如学生由空间与人的关系深化出的主题为“童年提供庇护的空间”,因此就通过作品再现出这样一个与她个人体验经历有关的玩具的“空间”。对于作者而言,这是她回忆中的一种感受,而作为作品,她选择将积木搭建的建筑放大成为参观者可以进入的空间,来希望人们分享感受作为孩童的体验。(图11)

而通过行为过程本身进行抽象的隐喻是主题引导教学的另一种方式。例如学生提出“完美”作为主题,老师引导其在展览现场“制造”一面“完美”的墙面。具体的做法就是在展厅的墙面划定一个范围,然后对墙面进行细致的打磨与重新的粉刷,这个行为本身就是对“完美”的追求与体现。创作者在日复一日单调地打磨墙面,粉刷墙面的重复过程中,体会到对“完美”追求的状态,而她每日出现在展厅的现场进行操作的情景同样让在场的其他人产生对“完美”的思考与感受。而在最终的展览现场,观众会发现在整面白墙中一个局部特别洁白、光滑,相对于其他普通的白墙更加“完美”的部分。而作者本人却发现,墙面永远无法真正的完美,他不断地发现瑕疵,不断觉得还有继续制作的可能性。而这样的一个前后过程与对比,也同样可以看做是对于“完美”的一种隐喻。

概念设计的概念来源同样是主题教学的主题来源,而借鉴艺术家设计师的“概念”或获得概念的途径是主题教学中的重要资源。通过对“主题”的获得与深入认知,学生拥有了更全方位的“知识”,更重要的是学会对“对象”进行更理性、深刻的认识与彼此联系拓展的方法。此外,概念设计对于过程本身的强调,让学生将注意力更集中在创作过程的设想、尝试而非结果的预设与担心。通过不同方式的主题转化方法,对相同“主题”可以产生大量的创作方案,因此也为学生提供了创作学习的依据。由此,主题以及主题的转化过程就将设计创作的过程囊括其中,以主题作为依据,前期的调研、信息采集,后期的材料与构成方式,环境适应等等都有了更明确与可操作性的依据。这样的训练为其日后的社会实践提供了更灵活与真实的帮助与预演。

[1]岛子.后现代主义艺术系谱[M].重庆:重庆出版社,2001:267.

[2]马库斯·菲尔斯.21世纪设计 从大众到前沿的新设计[M].上海:同济大学出版社,2011:162.

(责任编辑:杨身源)

J50

A

1008-9675(2017)04-0151-05

2017-03-19

庄 纾(1979-),女,江苏南京人,南京艺术学院设计学院讲师,研究方向:公共艺术。