基于耦合模型的工业化与城镇化协调发展研究

——以江苏省苏北地区为例

曹玉华

(1. 苏州大学 东吴商学院,江苏 苏州 215000;2.淮阴师范学院 城市与环境学院,江苏 淮安 223001)

基于耦合模型的工业化与城镇化协调发展研究

——以江苏省苏北地区为例

曹玉华1,2

(1. 苏州大学 东吴商学院,江苏 苏州 215000;2.淮阴师范学院 城市与环境学院,江苏 淮安 223001)

借鉴物理学中系统耦合模型,通过建立综合指标评价体系,构建工业化与城镇化复合系统的耦合协调度模型,并以江苏省苏北地区为例,对两者的耦合协调关系进行了实证研究。结果表明:在考察期间内,苏北地区工业化和城镇化发展存在着交互作用关系,协调发展过程具有时空差异性和动态波动性,但协调度总体水平还不高,尚未进入协调发展阶段,促进工业化与城市化协调发展任务十分艰巨。据此,提出促进苏北地区工业化与城镇化协调发展的对策建议。

工业化;城镇化;耦合模型;协调度;苏北地区

0 引言

工业化与城镇化相互影响、相互促进,是推动国家(或地区)经济社会发展的两大重要力量,两者紧密联系,不可分割。工业化是城镇化的经济内容,城镇化是工业化的空间落实,是工业化的必然结果[1]。关于工业化和城镇化的关系,国内学者们一般从不同阶段城镇化率、工业化率、产业结构等进行判断,得出城镇化水平滞后[2]、超前于工业化[3],或者与工业化相协调[4]的结论。总体看,基于不同的分析视角或采用不同的衡量方法得出的结论具有较大的差异,这不利于对工业化和城镇化关系问题作出准确判断和深入理解。经过半个世纪工业化的飞速发展,当前我国正处在城镇化和工业化共同作用的关键时期。党的十八大提出要实现工业化和城镇化的良性互动,两者协调互动发展是促进新常态下区域经济增长的重要手段。因此,在新形势下,进一步探讨工业化和城镇化的互动协调关系具有紧迫性和重要性,也成为制定区域经济发展战略、引导经济持续稳定发展的必要前提。

国内外学者对工业化与城镇化的协调发展关系的测度与评价问题已进行了大量的研究。钱纳里、Kojima、Henderson等[5-7]通过分析人均 GDP、产业结构与城镇化率之间的关系来衡量城镇化和工业化的协调水平;段禄峰、朱艳硕、程水红等[8-10]采用国际上常用的IU(劳动力工业化率与城镇化率的比值)、NU(劳动力非农业化率与城镇化率的比值)标准值法分析第二三产业劳动力与城镇化率之间关系;景普秋、张燕、李国平等[11-13]利用相关系数法、容量耦合系数与协调度模型、灰色关联度等方法建立评价模型,综合判断工业化与城镇化协调发展水平。

已有工业化与城镇化协调发展测度的研究为判断一个地区或城市工业化与城镇化协调程度提供了可行方法。但目前的研究在城镇化和工业化协调度判断标准方面多是静态的,并未考虑随着工业化和城镇化水平的提升,两者协调发展的内涵和本质将会发生变化,其判断标准具有动态的特点。鉴于此,采用能更全面反映工业化和城镇化水平的综合指标体系,借鉴物理学中耦合的概念,将工业化与城镇化两个相互作用的子系统纳入一个复合系统中,构建工业化与城镇化协调度测度模型,并以江苏省苏北地区作为实证研究对象,对工业化与城镇化协调发展状况进行判断分析,以期为该地区工业化与城镇化协调互动发展提出具有可行性和可操作性的对策建议。

1 工业化与城镇化复合系统协调发展水平测度模型的构建

协调是两个或两个以上系统或要素之间一种良性的相互关联,是系统之间或系统内要素之间和谐一致、良性循环的关系[14]。工业化与城镇化相互作用、相互影响,其协调发展是一个动态演变的过程,协调发展程度和水平遵循“初级—中级—高级”的演变路径。物理学中耦合的概念,是指两个(或两个以上的)系统或运动形式通过各种相互作用而彼此影响的现象[15]。借鉴物理学中系统耦合模型,构建以工业化和城镇化为两个子系统的复合系统,复合系统的协调是指各子系统内部及之间在发展演化过程中的和谐一致,反映了系统整体效应的优化。在参考相关文献和资料的基础上[16-17],构建工业化与城镇化复合系统协调发展水平测度模型,采用耦合度与协调度对复合系统中各子系统或要素之间耦合与协调状态、程度进行描述和度量,以此来计算和分析二者之间的耦合关系以及反映两个系统的整体功效和协调效应。

1.1耦合度模型

对于协调度的计算借鉴物理学中的容量耦合概念及容量耦合系数模型,建立多个系统相互作用的耦合度模型,即:

Cn={(u1×u2×…un)/[∏(ui+uj)]}1/n

其中,ui(i=1,2,…,n)是各个子系统的评价函数。由于该模型比较抽象,本文采用变异系数表示工业化与城镇化的耦合度。变异系数也称离散系数,反映两组数据的变异或离散程度,特别适用于度量单位不同的几组资料的变异度[18]。令n=2,l表示工业化发展指数,表示城镇化发展指数,为标准差,根据耦合度的概念,离差越小越好,即期望离差系数越小越好。则有:

要使Cx越小的充要条件是其导数越大。因此,得出工业化与城镇化复合系统的耦合度公式为:

C=[(I×U)/(I×U)2]1/k

(1)

其中,C为耦合度,取值在[O,1],当I=U=1时,C=1,说明复合系统达到良性共振耦合;当C=0时,两个子系统处于无关状态。值越大,耦合性越好,反之,耦合性越差;为调节系数,一般2≤k≤5,本文取k=2。

1.2耦合协调度模型

耦合度模型可以反映工业化与城镇化耦合的程度,但单纯依靠耦合度来分析判断可能会使所得结论与实际情况不相符。如当工业化发展水平和城镇化水平都很低时,两者的协调度却很高,这显然不合需求。因此,为了反映两者的真实协调发展水平,建立工业化与城镇化复合系统的耦合协调度模型,即:

(2)

T=αI+βU(α+β=1)

(3)

其中,D为协调度,C为耦合度,T为工业化与城镇化综合发展水平指数,α、β分别为工业化和城镇化发展水平指数,考虑到两者在经济社会发展过程中地位同等重要,本文取α=β=0.5。

1.3耦合协调度等级标准划分

为了直观反映工业化和城镇化系统间的耦合协调发展程度,在参照张延平[19]等学者的研究成果的基础上,根据复合系统耦合协调度的大小进行类型划分,划分标准如表1所示。

表1 耦合协调度等级划分标准

2 指标体系和数据来源

2.1综合评价指标体系的构建

依据评价指标体系的设计要求以及统计数据的可获得性,根据我国工业化发展阶段,从工业化水平、经济效益、资源利用、环境保护等方面选取8个指标构建工业化指标体系;根据(新型)城镇化的内涵,充分考虑城镇化发展的质量,从人口、经济、社会和空间等方面选取6个指标构建城镇化指标体系,综合考虑两个系统构成一个经济社会发展复合系统的实际情况,构建工业化与新型城镇化复合系统协调度评价指标体系,如表2所示。

2.2数据来源

本文以江苏苏北5市(徐州、淮安、盐城、宿迁、连云港)作为实证研究对象,分析分析2010~2015年各市工业化与城镇化复合系统的协调发展程度和水平。所有数据来源于相关年份《江苏省统计年鉴》、各市国民经济和社会发展统计公报以及各市统计局、环保局网站。

3 实证分析

3.1指标权重的确定和工业化、城镇化发展指数的计算

关于指标权重的确定,本文采用改进熵权法[20],该方法可消除指标权重确定的随意性及主观评价等问题,是根据指标离散程度来确定权重的一种客观赋权方法,指标离散程度越大,则熵值越小,其得到的权重越大;反之,指标离散程度越小,则熵值越大,其得到的权重越小。权重计算步骤如下:

首先,对指标进行无量纲化处理:

(4)

(5)

其次,计算第a年第b个指标的权重:

(6)

再次,计算第个指标的熵值:

(7)

最后,计算第b个指标的差异系数:gb=1-eb,gj越大,数据差异越大,得到的权重也越大。得到指标权重:

(9)

3.2工业化与城镇化复合系统协调发展水平测度与分析

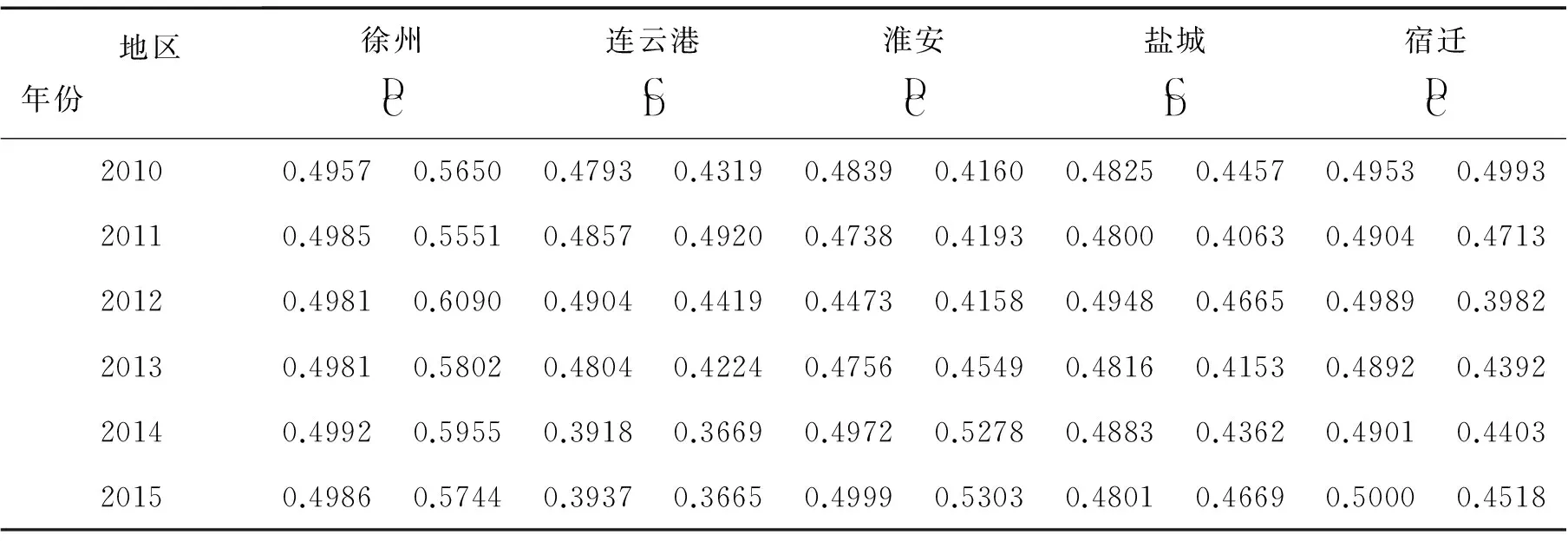

通过公式(1)、(2)和(3)计算出工业化与城镇化复合系统的耦合度和协调度,结果如表4所示。

表2 工业化与城镇化复合系统综合评价指标体系

注:工业化率=工业增加值/地区生产总值, 人均值均按常住人口计算。

表3 2010-2015年苏北地区工业化发展指数(I)和城镇化发展指数(U)

表4 2010-2015年苏北地区工业化与城镇化复合系统耦合协调程度

由表4数据取均值后得到2010~2015年苏北地区工业化与城镇化复合系统耦合度和耦合协调度变化趋势,如图1所示。从整体来看,苏北地区6年间的耦合度、耦合协调度均值分别为0.482和0.470,说明工业化和城镇化两个子系统之间呈现出较为明显的互相作用关系,但由于历史和地域等原因,苏北地区的经济基础仍较薄弱,两个子系统的整体功能及综合发展水平不高,从而使得工业化与城镇化复合系统耦合协调度不高(0.47),表明工业化与城镇化系统发展尚未进入协调阶段,考察期间内耦合度和耦合协调度差异并不明显,表明苏北地区工业化和城镇化协调发展问题并未得到较大的改善,在促进工业化与城市化协调发展方面任务很艰巨。

图1 苏北地区工业化与城镇化复合系统耦合度和耦合协调度变化趋势

2013年为一个拐点,耦合协调度由之前的逐年下降转变为逐年上升,结合表3数据来看,2010~2013年,苏北地区城镇化滞后于工业化,这一现象产生的主要动因是近年来该地区工业化的高速增长。苏北地区工业化的快速推进并不是区域经济自然演进的结果,而是得益于长期制约经济发展的基础设施瓶颈尤其是交通瓶颈被打破,加上自身发展的比较优势和政府的政策引导使得苏北地区以开发区为主要载体,成为国内外产业转移的承接地。但开发区主要承担着产业功能而非城市功能,因此,工业化水平提高的同时并没有提高城镇化水平。2014~2015年,苏北地区城镇化发展指数高于工业化发展指数,表明苏北地区城镇化建设步伐加大,特别是土地城镇化的快速扩张,同时伴随着苏北地区工业化水平和质量的提高,且工业的内部结构进一步优化,工业化发展开始带动城镇化进程,系统耦合协调度上升,两个子系统低水平协调发展。

就苏北地区5市而言, 2010~2015年间,徐州市工业化与城镇化耦合协调度高于其它4市,均值为0.58,属勉强协调型,其它各市耦合协调度均值在0.42~0.45,属濒临失调型。从图2可以看出,苏北5市复合系统耦合协调度均有波动,但变化幅度不大。

图2 苏北5市工业化与城镇化复合系统耦合协调度变化趋势

相较于苏北其它4市而言,徐州市经济社会发展水平最高,其制造业和服务业发展水平相对较高,工业化程度也较高,在聚集经济和规模经济作用下,城市吸纳劳动力的能力增强,使得工业化与城镇化发展相得益彰,总体上二者的协调程度较高。2012年开始,淮安、盐城和宿迁市耦合协调度呈逐年上升趋势,2014年淮安市复合系统耦合协调度达0.523,由濒临失调型转向勉强协调型,说明伴随着工业化和城镇化进程的加快,这3市工业化与城镇化互动发展越来越紧密,工业化的产业支撑作用在不断增强,城镇化的基础地位也得到进一步凸显,共同促进复合系统向协调方向发展。连云港市耦合协调度自2011年起呈下降趋势,工业化和城镇化系统濒临失调,若不及时采取措施,将面临失调的风险。由于经济发展水平不高,经济基础薄弱,加上各种影响经济社会发展因素的制约作用导致了连云港市工业化和城镇化均处于较低水平。一方面,由于工业总量小、支柱产业少、资源要素依赖性强等原因,连云港市工业化的推进主要通过企业产品量的扩张和资源不断利用为支撑,导致了该市工业化水平不高;另一方面,工业化明显滞后于城镇化发展,且差距呈现出扩大趋势,说明该市城镇化建设主要依靠行政干预手段,也表明农村人口向城市转移的过程中,并未完全实现剩余劳动力的非农产业转移,同时,该市引进和兴办的产业和企业还处于创业投资阶段,其长期效益还未发挥出来,接纳农村就业人口有限,产值增加不明显,因而导致其城镇化水平提高的同时并没有带来工业化水平的提升。

4 促进苏北地区工业化与城镇化协调发展的对策建议

工业化与城镇化的协调发展应该包括三个层次:一是工业化子系统内部要素之间的协调发展,实现工业化结构优化、水平提升和绿色发展有机结合;二是城镇化子系统内部各要素之间的协调发展,应使走城镇化内涵发展之路,强调质量、民生、可持续发展的有机统一;三是工业化和城镇化“双轮”驱动的协调发展,共同推动地区经济社会的可持续发展。

首先,稳步推进工业化进程,进一步提升工业化的质量。一方面,着重于长远考虑,科学地寻找自身的比较优势和产业成长因素,以城镇为载体和平台,培育发展各具特色的城市产业体系,增强城镇产业承载能力,如连云港市可依靠港口优势,大力发展临港工业;徐州市可进一步整合布局工矿城镇,通过合理规划将零散的城镇功能集中在几个重要的中心城镇,进一步扩大乘数效应,提高工矿业发展对城镇化的带动作用;淮安、盐城和宿迁市应积极承接苏南地区劳动密集型产业转移,按照高标准、高起点规划相应产业园区,通过工业发展带动农村人口向工业区和中心城镇转移,提高城镇化水平。另一方面,进一步优化产业内部结构,积极培育战略性新兴产业,强化高新技术产业的引领作用,推动传统制造业的转型升级,提高产业与产业之间及产业内部之间动态协调和关联水平,从而提升工业化质量,增强工业竞争实力。

其次,推进城镇化内涵式发展,全面提高城镇综合承载力。在提高城镇化质量的前提下同步推进城镇化与工业化、信息化和农业现代化进程,实现产业结构、就业方式、人居环境、社会保障等一系列由“乡”到“城”的转变,积极构建城乡一体化发展新格局。

最后,走产城融合发展之路,同步推进工业化与城镇化的协调发展。产业是城市发展的基础,城市是产业发展的空间依托,两者互促共进。苏北地区城镇化发展缓慢,且一定程度上表现出产业发展与城市建设的分离的现象,一个重要原因就是产业发展水平低,尤其是第三产业发展滞后,就业吸纳能力有限,影响了人口和经济的集聚和集中。因此,走产城融合发展之路是该地区解决上述问题的路径之一。通过产城融合发展,形成产业结构转型升级与城市功能优化提升之间的互促关系,以产业发展为城市功能优化提升提供经济支撑,以城市发展为产业转型升级创造优越的要素和市场环境,推动苏北地区工业化与城镇化向良性互动、协调发展方向演进。

[1] 叶裕民.中国城市化滞后的经济根源及对策思路[J].中国人民大学学报,1999,23(5):1-6.

[2] 王小鲁.中国城市化路径与城市规模的经济学分析[J].经济研究,2010(10):20-32.

[3] 邓宇鹏.论中国的隐性超城市化[J].东莞理工学院学报,2000,7(1):60-66.

[4] 郭克莎.工业化与城市化关系的经济学分析[J].中国社会科学,2002(2):44-55.

[5] Syrquin,M.,Chenery,H.Three Decades of Industrialization[J],World Bank Economic Review:1989,3(2):145-181.

[6] Reeitsu Kojima.Introduction: Population Migration and Urbanization in Developing Countries[J].The Developing Eonomies,1996,34(4):349-369.

[7] Henderson,J.V. How urban concentration affects economic growth[R].Policy Research Working Paper Series 2326,the World Bank.2000.

[8] 段禄峰,张沛.我国城镇化与工业化协调发展问题研究[J].城市发展研究,2009(7):12-17.

[9] 朱艳硕,代合治,谢菲菲.济南市城镇化与工业化耦合关系评价与分析[J].地域研究与开发,2012,31(1):70-73.

[10] 程水红,方胜强.福建省县域城镇化与工业化耦合关系分析[J].漳州师范学院学报:哲学社会科学版,2012(3):102-107.

[11] 景普秋,张向阳.中国工业化与城镇化互动发展的区域典型相关分析[J].经济问题,2007(4):58 -60.

[12] 张燕,吴玉鸣.中国区域工业化与城市化的时空耦合协调机制分析[J].城市发展研究,2006,13(6):46-51.

[13] 李国平.我国工业化与城镇化的协调关系分析与评估[J].地域研究与开发,2008(5):8-13.

[14] 杨士弘,廖重斌,郑宗清.城市生态环境学[M].北京:科学出版社,1996.

[15] Vefie L.The Penguin Directionary of Physics[M].Beijing: Foreign Language Press,1996.

[16] 刘耀彬,李仁东,宋学锋.中国城市化与生态环境耦合度分析[J].自然资源学报,2005,20(1):105-112.

[17] 王毅,丁正山,余茂军等.基于耦合模型的现代服务业与城市化协调关系量化分析——以江苏省常熟市为例[J].地理研究,2015,34(1):97-108.

[18] 陈耀,周洪霞.中国工业化与城镇化协调性测度分析[J].经济纵横,2014(6):43-49.

[19] 张延平,李明生.我国区域人才结构优化与产业结构升级的协调适配度评价研究[J].中国软科学,2011(3):177-192.

[20] 王平,王琴梅.区域新型城镇化水平及其驱动因素差异研究——基于华东与西北地区12个省(市、区)的比较[J].湖南农业大学学报:社会科学版,2016,17(2):73-77.

(责任编辑:蒋 华)

ResearchontheCoordinatedDevelopmentBetweenIndustrializationandUrbanizationBasedonCouplingModel:ACaseStudyofNorthernJiangsu

CAO Yu-hua1,2

(1. Dongwu Business School,Soochow University,Suzhou Jiangsu 215000,China; 2. School of Urban and Environmental Science,Huaiyin Normal University,Huai'an Jiangsu 223300,China)

Using the system-coupling model in physics,an empirical study on the coupling coordinating relationship has been done by establishing a comprehensive index-evaluating system and constructing the coupling coordination degree model of the complex system between industrialization and urbanization by taking Northern Jiangsu as an example. The results show that there is an interactive relationship between industrialization and urbanization in Northern Jiangsu. The process of coordinated development has spatial,temporal differences and dynamic fluctuation. However,the overall level of coordination is not high and has not yet entered the stage of coordinated development. The task of promoting the coordinated development of industrialization and urbanization is still arduous. Accordingly,the countermeasures and suggestions are put forward to promote the coordinated development of industrialization and urbanization in Northern Jiangsu.

industrialization; urbanization; coupling model; coordination degree; Northern Jiangsu

F291.1

:A

:1009-7961(2017)04-0062-07

2017-05-20

江苏省哲学社会科学基金项目(15GLB011);淮安市社科联基金项目(C-17-31)

曹玉华(1980-),女,江苏南通人,讲师,在读博士,主要从事区域与城市发展、产业经济学研究。