高校图书馆参与非物质文化遗产保护方式、机制、模式的研究

摘 要 通过对高校图书馆参与非物质文化遗产保护方式、机制、过程的分析,可以将高校图书馆参与非物质文化遗产保护模式分为平台和角色两大类,即传统平台模式、网络平台模式和主持模式、指导模式、帮助模式。而高校图书馆则可根据所在高校的办学特色和学科特点以及自身的条件,在不同的平台模式下选择不同的角色模式推进中国的非物质文化遗产保护进程和自身的发展。

關键词 高校图书馆 非物质文化遗产 非物质文化遗产保护模式

分类号 G258.6

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2017.11.004

Study on the University Libraries Participation of the Protection Ways, Mechanism and Mode of the Intangible Cultural Heritage

Liu Anding

Abstract Through the analysis of university librarys participation in protection mode, mechanism, process of the intangible cultural heritage, the protection mode of the participation of university libraries in the intangible cultural heritage can be divided into two major categories of the platform and role, namely the traditional platform mode, network platform mode and the host mode, guide mode, help mode. According to the characteristics of school running and the characteristics of the subject and its own conditions, the university libraries can select different role models in different platform modes to promote Chinas intangible cultural heritage protection process and its own development.Keywords University library. Intangible cultural heritage. Intangible cultural heritage protection mode.

众所周知,高校图书馆作为图书馆中的重要一员,不仅具有普通图书馆的共性,而且具有其他类型图书馆无法比牛的教育、科研等优势[1]。自2005年,国家重视和加强非遗保护,在整个非遗保护工作中起着举足轻重的作用,本文拟从高校图书馆参与非遗保护方式入手,探讨分析运行机制,并从中归纳总结起保护模式,以便各高校图书馆在参与非遗保护工作中选择合适的保护方式。

1 高校图书馆参与非遗保护的方式

众所周知,各个高校发展目标、学科特点、人才构成等方面的差异必然会造成其图书馆资源的不同。因而,高校图书馆依据自身的资源状况和学科特色提出的参与非遗保护方式也是千差万别。笔者综合前人的研究成果,从系统论的角度将高校图书馆参与非遗保护的方式大致划分为基础性服务、宣传服务、参与研究项目三大类。

1.1 基础性服务

图书馆(包括高校图书馆)自古以来就是收藏、管理书籍的地方,有经验丰富的馆员,这是非遗能够规范化保存和管理的必要条件[2]。随着计算机、互联网络技术以及便携式通迅设备的发展,提供非遗研究方面的纸质文献与搭建网络环境下的非遗保护平台共同构成了高校图书馆参与非遗保护的基础性服务。

1.11 提供非遗研究方面的纸质文献

高校参与非遗保护的最基本的方式就是大量搜集、分类、整理各类非遗的纸质文献资料,为用户提供必要的信息咨询。然而,中国的非遗非常丰富。国务院分别于2006年、2008年、2011年和2014年公布第一、二、三、四批国家级非遗名录共计1372项。同时,为了更好地涵盖更多的非遗项目,自公布第二批非遗名录时,还公布前一批名录的扩展项目名录,三批扩展项目名录共计464项[3-6]。除此之外,各省市、自治区也相应公布了省(自治区) 级、市级代表性非遗名录,其数量非常庞大。因此,各高校图书馆在库藏非遗文献资料时往往也会根据各自所在地域代表性非遗或高校自身的学科特色进行有目的、有计划的搜集。如安庆师范学院图书馆订购了相当数量关于黄梅戏研究的书籍文献,并积极向社会征集有关黄梅戏艺术的珍贵文献资料[7]。中南民族大学图书馆则以女书文化、民族学家、古籍文献为其非遗资料搜集的重点[8]。

然而,非遗文献资料的搜集只是高校参与其保护的最基本的要求。由于非遗文献资料涉及各个学科门类,放置较为分散,不易被发现,从而造成利用率较低。为了更好地服务于广大师生,一些高校已经在密集库或自习室内开辟非遗文献专柜。如笔者曾就读的上海东华大学和现工作的武汉纺织大学的图书馆内均开辟纺织服饰类非遗书架。笔者认为,除此之外,高校图书馆还可以主动出击,在所在学校内招募、建立、组织非遗保护志愿者组织,对单位所在地区的非遗的生存状况、工艺流程、神话传说等进行一些必要的调研。如吉首大学图书馆参与本校历史文化学院、文学院地方采风活动,利用该校建立的苗族、土家族、侗族等七个族群文化研究基地, 从“田野”里获得大量的原始资料,并进行加工凝练[9]。这种方式,非常值其他高校图书馆借鉴和学习。endprint

1.12 搭建网络环境下的非遗保护平台

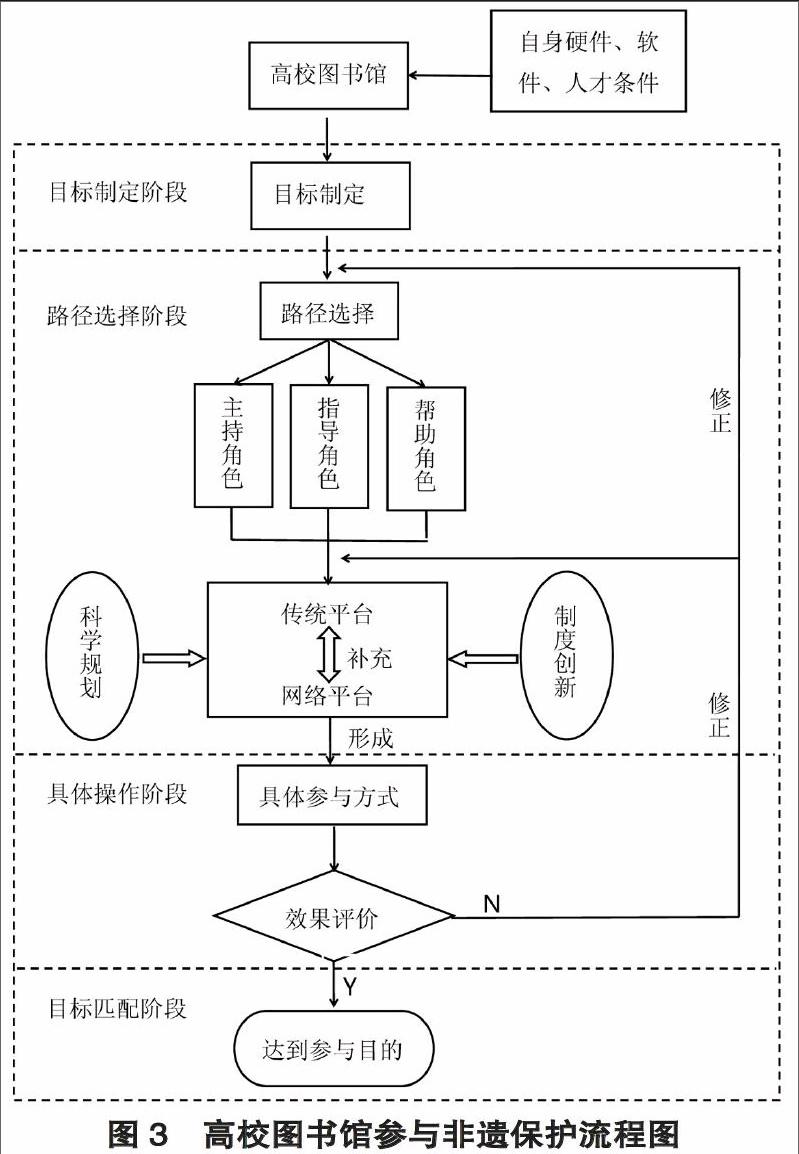

搭建网络环境下非遗保护平台可以突破传统非遗保护平台在时间、空间、对象上的限制,使非遗保护资源得到最大化传播和利用。综合学界同仁针对这一课题实践研究的成果和笔者所在单位取得的经验教训,高校图书馆网络环境下非遗保护平台的建设(图1) 可以通过以下途径建立。

①逐步建立和完善非遗相关的电子资源库。通过数字图书馆、移动图书馆对非遗进行基于网络环境下的互动式宣传。所谓数字图书馆和移动图书馆是利用的数字化技术、现代通迅技术,将图书馆中与非遗相关的资源数字化,并通过图书馆的专题网站、特色数据库与校内外用户的计算机、移动设备联结,打造一个生动逼真的虚拟学习、研究平台。

②创立非遗数据库用户与高校图书馆专业馆员之间的互动机制,不断完善数据库资源。数据库的用户其实包括学习者和研究者,学习者和研究者之间是一种相互转化的关系,当学习者在学习了大量某一方面非遗的知识之后,极可能会从学习者向研究者的角色转换。同样,当研究者开始新的非遗研究方向时,他也会从学习者开始逐步向研究者转换。总之,用户通过网络通道访问高校图书馆建立的非遗数据库,获取自己想要的各种文字、音频、视频等电子资源。在使用数据库资源过程中同样通过网络通道反馈一些观点和建议,高校图书馆根据用户的反馈合理意见不断完善数据库,从而形成一种良形循环。

1.2 宣传服务

宣传服务也是非遗保护的一种重要方法,它的现实意义在于,一方面,通过宣传服务,为非遗传承与发展提供一个更为广阔空间,避免在默默无闻中消失;另一方面,通过宣传服务扩大非遗的认知度和认同感,提升民族的自信心。联合国教科文组织在《保护非物质文化遗产公约》中指出非遗的内容包括:①口头传统和表现形式;②表演艺术;③社会实践、礼仪、节庆活动;④有关自然界和宇宙的知识和实践;⑤传统手工艺五个方面的内容。因此,高校图书馆宣传非遗时相应地要从这五个方面入手。笔者认为,宣传非遗本质上就是弘扬优秀的传统文化,以及在以上五个方面内容中所蕴含的民族思想和精神。

高校图书馆在宣传非遗前,要根据自身或所在区域的情况选定某一类或某一项非遗作为宣传的重点,只有这样宣传工作才具有可操作性、易实现性。据笔者统计,目前湖北省拥有国家级非遗项目61项,扩展项目35项,共计96项,涵盖民间文学、民间音乐、民间舞蹈、传统戏剧、曲艺、杂技与竞技、民间美术、传统手工技艺、传统医药、民俗十大门类。湖北省的高校图书馆有着丰富的资源可以进行宣传。如笔者所在的武汉纺织大學图书馆以湖北省的国家级染织类非遗项目黄梅挑花、汉绣、红安绣活、阳新布帖作为宣传的重点,这样做既能起到传承传统文化的作用,同时也能体现纺织服饰类院校的办学特色。当然,有些高校所在省市地区的国家级非遗并不是很多,且与所在高校的办学特色并不相关联,作为宣传保护的项目不好选择。但是高校图书馆可以选择省市一级的非遗项目,或者还有一些正在申报的国家级、省市级的非遗作为宣传服务项目,甚至可以将与高校专业相关的跨地区非遗作为宣传的对象,突出高校的学科特色。只要解放思想,每所高校图书馆都能在非遗保护中找到自已的切入点。

选定好进行保护宣传的非遗项目后,我们就要具体进行宣传工作。虽然宣传的方式很多,但笔者认为,宣传主要包括静态式和互动式两种。首先,开展非遗保护工作的高校图书馆根据各自高校的办学特色和学科重点选取合适的非遗项目,并把这些项目制作成图文并茂的图片或文字资料在图书馆展览厅、宣传栏或宣传廊中展出,以培养师生参与非遗保护的意识;其次,高校图书馆可利用讲座、论坛、展览、图书推荐、知识竞赛、读书活动等形式, 向大学生宣传和弘扬非遗保护知识[10]。再次,通过学校图书馆网页向校内外用户宣传并介绍相关的非物质文化遗产情况,并连接到当前的相关新闻和评论等,强化展示效果[11]。最后,可设立电子邮件、QQ、微信等通迅方式,形成互动交流的机制,激发校内外用户的非遗保护热情,为保护和弘扬非遗开拓广阔的表现空间和多元化的形式,起到更好的宣传效果。

1.3 参与非遗研究项目

高校图书馆积极参与非遗的研究项目本质是拓展其外延服务和实现研究型图书馆的重要途径。事实上,高校图书馆朝着外延服务和研究型的转变不仅要求高校图书馆馆员具备图书馆学相关的专业背景,还需要与拓展服务内容相关的专业知识。因此,笔者认为,高校图书馆参与非遗研究项目自下而上主要由基础服务层、外延服务层和主导研究层三个层次构成。

(1)在基础服务层,高校图书馆作为高校的重要信息服务机构,利用自身对科研情报信息采集、加工、整理的各种优势,为高校教师以及有关专家学者从事非遗研究提供相应的文献资料、科研情报发掘、整理和咨询等服务,并为其申请相关的研究项目提供有效的帮助[12]。

(2) 在外延服务层,高校图书馆可以充当非遗研究项目的指导者。一方面,高校图书馆可以充分利用自身的系统馆藏资源,密切结合各地非遗保护事业的需要,确立研究主题,组织有关专家学者开展研究活动,为非遗的整理、保护、传承、利用、研究、开发等工作提供理论和实践依据。另一方面,高校图书馆还应该创造条件,鼓励专家学者对具有当地特色的非遗进行专题调查研究,从而对当地非遗保护起到指导作用。这样做既可以壮大非遗的研究力量,还可以提高工作人员的学术研究能力[13]。

(3)在主导研究层,高校图书馆相关专业馆员可以根据自身的情况适当地申请一些非遗相关的研究课题。目前,各高校图书馆在招聘工作人员时都会根据学校学科专业的背景吸收一些相关专业的博士、硕士担任馆员。整体上看,高校图书馆馆员的学历水平在逐年提高。当前,国内高校图书馆招聘馆员大多最低要求具备硕士学位[14]。将来我国高校图书馆馆员学历结构也将以硕士、博士馆员为主导。因此,不久的将来高校图书馆完全具备主导非遗研究项目的人才条件。以上是从整体上对高校图书馆参与非遗研究方式进行的分层,各个高校图书馆可以根据自身的条件选择不同的层次参与非遗的研究。endprint

2 高校参与非遗保护的机制

目前,非遗的抢救、保护、传承和利用工作主要由文化馆及部分与非遗相关的企事业单位、社会团体来组织实施[15]。随着非遗保护越来越受到中央、省(自治区)、市各级政府的重视,参与某类或某项非遗保护的单位协作形成共同保护的机制显得非常有必要。然而,非遗资源的集中拥有者不仅包括以上单位和社会团体,还包括图书馆、博物馆等单位甚至相关的个人(非遗传承人与其研究者)。由于非遗资源具有分散性的特点,长期以来对它的宣传、研究、传承与发展的工作缺乏统一协调的机构,形成各自为战、重复建设的状况。显然,高校图书馆在参与非遗保护过程具有统一协调的先天优势。首先,高校具有非遗传承和发展最佳的受众——在校大学生;其次,高校内又有研究非遗的研究人员或研究机构。因此,高校图书馆与部分研究机构或个人(包括高校系统内研究机构或个人)具有天然的联系。

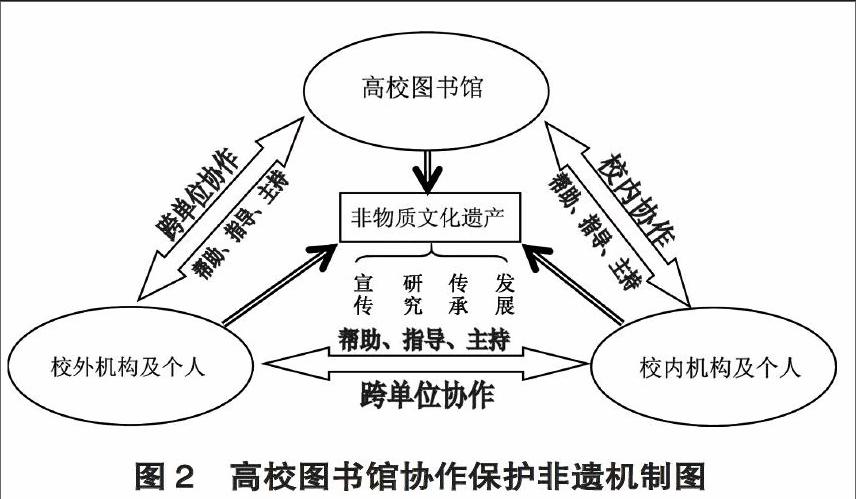

笔者认为,高校图书馆协作保护非遗机制如图2所示,一方面高校图书馆可与校内外非遗研究和保护的机构或个人组成校内外协作的团队;另一方面高校图书馆可以在校内外机构或个人之间充当组织协调的机构共同宣传、研究、传承与发展相关的非遗,形成高校图书馆协同保护非遗的新机制。

我们不难发现,高校图书馆、校内外机构及个人共同组成非遗保护的三主体。在基于共同保护某项非遗的基础上,三主体可以在帮助、指导、主持三种身份之间自由、灵活地切换。在非遗资源的采集、整理、保存和保护方面加强沟通与交流,互通有无,实行非遗资源联合建设,形成一个完整的非遗保护体系,这样既能解决人力和资源不足的问题,又能极大地推进本地区非物质文化遗产保护工作的进程[16]。如有条件的高校图书馆可以与某项非遗传承机构或传承人合作,在图书馆内开展非遗进校园的活动,请传承人现场演示某项非遗技艺,使大学生近距离接触到非遗及传承人。很明显,这时高校图书馆是以指导者的角色,提供场地,组织传承机构和传承人进行非遗保护的宣传工作。又如,当高校图书馆在校内外某位专家的非遗研究中主要提供各种文献资料以及信息检索时高校图书馆则是以帮助者的角色出现。

3 高校图书馆参与非遗保护流程

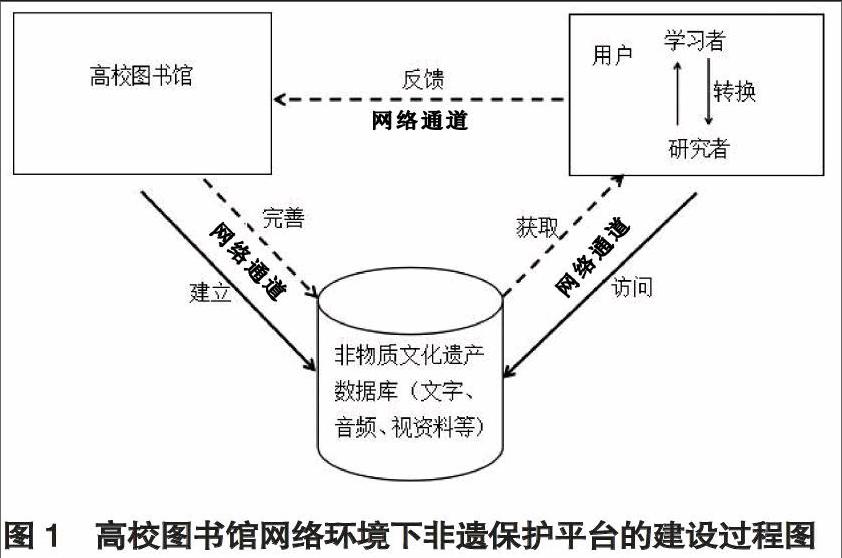

通过对高校图书馆参与保护非遗方式和机制的分析,笔者总结归纳出高校图书馆参与非遗保护流程(图3)。由图3可知,可将高校参与非遗保护过程划分为目标制定、路径选择、具体操作、目标匹配四个阶段。

首先,高校图书馆组织校内相关学科专家学者制定参与非遗保护的目标,形成相关的目标文件;其次,依据自身的条件和目标文件,合理地进行非遗保护角色(根據高校图书馆在参与非遗保护过程中的参与程度可将其分为帮助者、指导者、主持者三种角色) 的选择;再次,高校图书馆在科学规划和制度创新的基础上,努力建设非遗保护的传统和网络两大平台。传统平台与网络平台之间的关系是互为补充的,高校图书馆依据自身的优势制定基于不同平台非遗保护的具体方式;最后,高校图书馆对参与非遗保护的具体方式进行效果评价。其效果如果达到预先制定的目标即完成此次非遗保护任务。如果未达到预定的目标,将根据效果评价的结果重新选择回到平台建设或路径选择阶段,循环以上的步骤直至最终达到与预定目标一致的评价,完成此次非遗保护任务。

4 高校图书馆参与非遗保护的模式分析

通过对高校图书馆参与非遗保护流程的分析,笔者认为,依据参与保护平台和参与层次的不同,可将高校图书馆参与非遗保护模式分为平台类和角色类两种。

(1) 平台类模式又可分为传统平台模式和网络平台模式。传统平台模式是指高校图书馆在传统工作条件下所开展非遗保护方式的总和,包括提供纸质文献资料、开展馆内宣传、讲座、知识竞赛、组织学生开展非遗调研、组织相关专家学者研讨等活动。网络平台模式则是指高校图书馆在网络环境下参与非遗保护方式的总称,包括在网络环境下提供非遗相关的电子资料(包括电子文件、音频、视频等)、宣传、网络互动平台等等;

(2) 角色类模式又可分为主持模式、指导模式、帮助模式。主持模式是高校图书馆以非遗相关专业高水平的馆员为核心,集图书馆的相关资源主持开展非遗保护方式总和。指导模式是指高校图书馆在非遗保护过程中起主导性作用,确定非遗保护主题,利用自身的馆藏资源与相关专业的研究型馆员组织和指导校内外相关学科的专家学者开展非遗保护方式的总和。帮助模式则是指高校图书馆在非遗保护过程中起辅助性作用,利用提供自身的资源向其它非遗研究、保护机构或个人提供帮助的方式总和。

当然,平台类和角色类模式可以平台+角色形成更加细化的非遗保护模式,如传统平台帮助模式、传统平台指导模式、传统平台主持模式、网络平台帮助模式等等。

平台(包括传统和网络平台) 的建设是开展非遗保护的基础,而科学规划和制度创新又是平台建设的保障,参与方式是对所选取模式的具体操作,效果评价则是对实施保护政策的检验和反馈。因此,高校图书馆非遗保护模式选择的前提是科学规划、制度创新和评价体系的制定与执行力度。只有这样,高校非遗保护工作才可能逐渐完善。当然,高校在进行非遗保护之初,由于规划、制度、平台、评价体系的建设还不完善,可以选择基于传统平台的帮助模式,协同校内外相关单位或个人共同保护某一项非遗,积累一些经验和教训。当非遗保护的这些软硬件条件逐步完善时,可以选择主导或主持模式与校内外相关单位或个人对某一类非遗实施保护。

4 结语

保留民族历史记忆、凝结民族智慧、传递民族情感、体现民族风格的非遗是一个国家和地区历史的见证、现实的担当和未来的承诺。高校图书馆作为特殊的社会公众服务机构参与非遗保护是其内在职能和外在要求的体现。当高校图书馆确定参与某项或某类非遗保护工作时,首先,它要依据自身条件在传统平台或网络平台下确定其保护模式,并在选定模式的指导下找到合适的保护方式。其次,从高校图书馆的角度来看,非遗保护过程的本质是三主体两平台、多角色灵活切换的过程。因此,协调高校图书馆与校内外单位与个人的关系、平台的选择和角色的设定都是非遗保护过程中需要妥善处理的。endprint

参考文献:

1卓毓荣.高校图书馆教育职能辨析与提升[J].图书馆论坛,2011(4):20-23.

2钟戈,戚永哲.地方高校图书馆与非物质文化遗产保护:以辽宁科技大学图书馆为例[J].图书馆学刊,2014(3):62-64,74.

3国务院办公厅.国务院关于公布第一批国家级非物质文化遗产名录的通知[EB/OL].[2008-06-02].http://www.gov.cn/zwgk/2006-06/02/content 297946.htm.

4国务院办公厅.国务院关于公布第二批国家级非物质文化遗产名录的通知[EB/OL].[2008-06-04].http://www.gov.cn/zwgk/2008-06/14/content 1016331.htm.

5国务院办公厅.国务院关于公布第三批国家级非物质文化遗产名录的通知[EB/OL].[2011-06-09].http://www.gov.cn/zwgk/2011-06/09/content_1880635.htm.

6国务院办公厅.国务院关于公布第四批国家级非物质文化遗产名录的通知[EB/OL].[2014-12-03].http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-12/03/content_9286.htm.

7黃晶.论地方高校图书馆与非物质文化遗产的传承保护:以安庆黄梅戏为例[J].大学图书情报学刊,2012(2):23-25,45.

8冯云,杨玉麟,孔繁秀等.非物质文化遗产保护视野下的民族高校图书馆特色馆藏建设[J].新世纪图书馆,2013(10):52-55.

9龚菲,刘喜球.试论高校图书馆参与非物质文化遗产保护工作:兼谈吉首大学图书馆保护非物质文化遗产的实践[J].江西图书馆学刊,2008(2):73-74.

10李雁.高校图书馆参与非物质文化遗产保护思考[J].江西图书馆学刊,2009(3):82-83.

11胡怀莲.高校图书馆参与非遗保护的优势及措施[J].大舞台,2012(6):287-288.

12佘志虹.高校图书馆参与非物质文化遗产保护措施[J].图书馆工作与研究,2009(10):80-82.

13康延兴.论图书馆保护非物质文化遗产的职能[J].图书馆建设,2005(6):19-21.

14吴汉华,张芳.对我国高校图书馆人力资源现状的分析[J].大学图书馆学报,2015(3):43-50.

15王云庆.图书馆等文化事业机构保护非物质文化遗产的措施[J].图书情报工作,2007(8):132-135.

16袁军.高校图书馆参与地方非物质文化遗产保护的实践:以河南省高校图书馆为例[J].晋图学刊,2016(3):51-55.

17刘安定 武汉纺织大学图书馆馆员、博士。湖北武汉,430073。endprint