观心无常,观法无我

——东京静嘉堂本《罗汉图》身份考

弓新丹

观心无常,观法无我

——东京静嘉堂本《罗汉图》身份考

弓新丹

(华东师范大学 上海 200062)

本文通过解读牧溪静嘉堂藏本《罗汉图》 将其与宋代相类罗汉图、罗汉像连结为同一图系母题考察之 结合原始文献记载 考证以披布、坐禅为主要特征的罗汉形象实为禅宗初祖菩提达摩。

牧溪 《罗汉图》 披布罗汉 阿氏多尊者 菩提达摩

一、牧溪及其三幅《罗汉图》

1.牧溪其人

关于牧溪生平,中国古代文献记载不多,众说纷纭。对此问题,徐建融先生在其《法常禅画艺术》一书中结合中日各类文献作了严谨详实的梳理和考订,得到国内外学界的一致认同。徐建融先生在其著作中述道:“僧法常,号牧溪(一作谿,二字通借),俗姓李,蜀人。生于南宋宁宗开禧三年(1207),年轻时曾中举人。兼擅绘事,受同乡前辈文人画家文同的影响。绍定四年(1231)蒙古军由陕西破蜀北,四川震动,他随难民由长江到杭州,并与马臻等世家弟子相交游。后因不满朝廷政治的腐败而出家为僧,从师径山寺住持无准师范佛鉴禅师。在这期间,法常受禅林艺风的熏陶而作《禅机散圣图》,曾得殷济川的指授。端平二年(1235),日僧圣一来华从无准学习禅法,与法常为同门师弟兄。淳祐元年(1241)圣一回国时,法常以《观音》、《松猿》、《竹鹤》三轴相赠,在日本画坛赢得极高评价。由于日本方面的努力,加上国内对法常绘画的贬斥,因此,法常的作品大都流到日本。”①从此番论述中,我们可对牧溪其人其迹有一个大致的认识和了解。

2.牧溪的三幅《罗汉图》

再来看看牧溪的作品,笔者通过梳理国内外现存牧溪画作以及一些见于各类文献著录的画作品名,将其作品大抵分为三类:禅机诸相图、水墨花鸟画以及山水图。在禅机诸相一类画作中,署名为《罗汉图》的共有三幅,具体信息分别为:

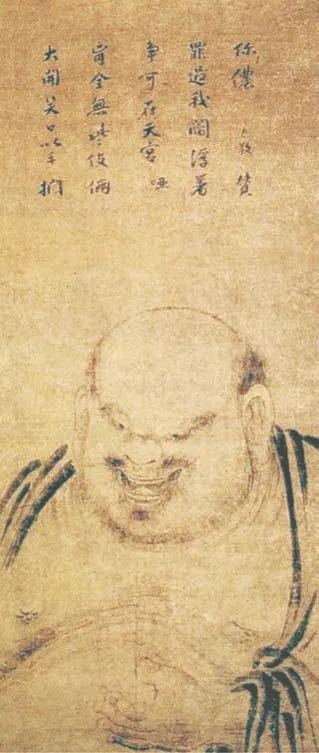

(1)《罗汉图》轴,绢本水墨画,纵107厘米,横52厘米。日本东京静嘉堂藏,重要文化财。(图1)

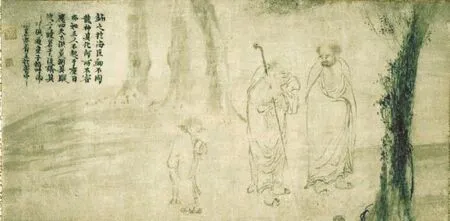

(2)《罗汉图》轴(传),绢本水墨画,纵70.9厘米,横34.9厘米。日本东京根津美术馆藏。(图2)

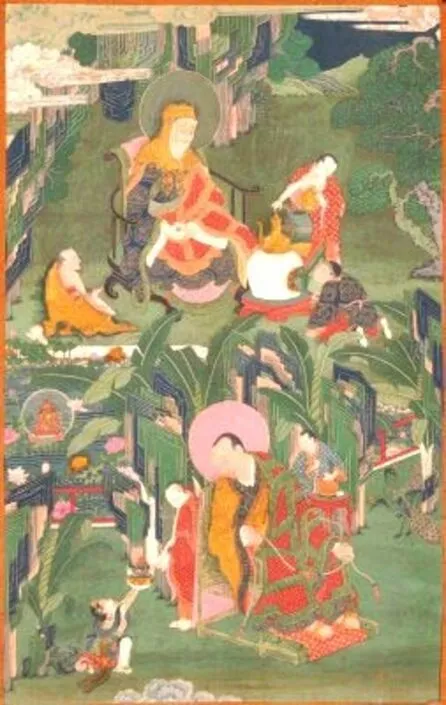

(3)《罗汉图》卷(传),纸本水墨画,纵30.3厘米,横62.7厘米。日本兵库颍川美术馆藏。(图3)

图1

图2

二、日本东京静嘉堂本《罗汉图》解读

《罗汉图》轴(图一)今藏于日本东京静嘉堂文库,被定为日本的“重要文化财”。图面无款,仅有两枚印鉴,上方一枚为朱文“牧溪”,下方印文内容难辨。在牧溪存世的三幅《罗汉图》中,目前被肯定为真迹的只有静嘉堂这一藏本。徐建融认为静嘉堂藏本为牧溪真迹,对其他两幅《罗汉图》真伪持保留意见,以“传”称之。②日本学者铃木敬也认为,这一藏本虽款印俱缺,但当是牧溪真迹无疑。③

图中绘有一长者,所着素布自额间披裹于全身,结跏趺坐在崖岩草木间,作闭目静修之态。罗汉面容镇静肃穆,而他身后情形却十分惊险,一条蟒蛇自后盘旋至其膝上,与他紧张相对。可这样危险的情形似乎并未引起他的注意,只是沉穆于自己的精神世界,或是冥思真义,或是已置世事于凡尘,诸物皆摒于心法之外,进入无物无我之境界。放眼观去,在空寂荒凉的山林间,只此一人一蛇,一静一动,以对角线的角度眼目相接,于空旷寂伶中呈现出深沉复杂的精神对峙。

再看这幅作品的画法表现。当同时看到牧溪的三幅《罗汉图》时,静嘉堂这一轴无疑是最引人注目的。牧溪在这幅画作中运用了与其《观音图》相近的创作手法,以略加粗率的笔触表现荒凉的山野,山石线条刚柔并济,显得浑厚有力;草木部分既有细致描绘的石间竹叶,又有大笔夹点的衬景杂树,变化丰富;而作为视觉中心的人物形象的表现也是半工半写,神情的刻画十分精细到位,衣纹的处理则疏阔流畅,精准地表达出人物的精神状态和身份特征。用墨方面,整体墨色较淡,仅竹叶和衣纹以浓墨勾写;而人与石、石与草木、草木与前后留白相接的地方,则以或深或浅的墨色晕染表现,似云似雾,使画面的幽深微茫之气扑面而来,并巧妙地隔开了观画者与作为视觉中心的罗汉的距离,更添几分神秘气息。

当我们跨过形式与技法,再进一步深入研读这幅画作,一些问题便随之而来。为理清思路,本文仅就此《罗汉图》的中心——披布罗汉的相关问题展开论述。首先,此罗汉的真实身份是什么?关于这一问题有两种可能,一是梦中所见或臆想而来,为现实无存的虚幻形象;二是有现实原型,有作为参考的文典根据。笔者在查阅宋代及此前其他关于罗汉图像后发现,这种披布罗汉的形象在当时和之前并非只有牧溪此图有出现,还有其它图式表现非常类似的作品存世,故当不是牧溪的个人臆造,第一种可能性可以排除。其次,若是有原型,这种形象特征的罗汉原型为何种身份?牧溪在禅宗中宗属主张顿悟的南宗,为何绘此坐禅形象的罗汉?画家这一选择的背后有无特定的意涵?解决这些后续问题都是要以考证出披布罗汉的真实身份为前提的。

图3

三、“披布罗汉”的身份问题

关于东京静嘉堂本《罗汉图》轴内之披布罗汉图像的身份,目前国内外没有直接的研究成果。通过对这一图像的进一步考察,笔者发现这种披布罗汉的形象在宋代及稍后的时代有类似的艺术表现,故试图从有关披布罗汉的图像及文献资料中寻找可资辅证的材料。而关于其他几处披布罗汉的身份,目前学术界有三种不同的观点,以下分别考辨之。

1.“阿氏多尊者”说

在古代佛典和史料中,关于“阿氏多尊者”的最早记载见于庆友所撰《大阿罗汉难提密多罗所说法住记》( 简称《法住记》)。公元2世纪左右,狮子国(今斯里兰卡)高僧庆友及其弟子著作了佛教经典《法住记》,后由唐玄奘译为汉文。《法住记》中最早记载了有关十六罗汉的信息,其中称“第十五尊者名阿氏(氐)多。……第十五尊者与自眷属千五百阿罗汉。多分住在鹫峰山中。”④可以看到,此著明确提到了“十六罗汉”的法名和住地,但并未做任何形象上的描述。

此后,在对“十六罗汉”的解释中,众人为“阿氏多尊者”的身世、形象添加了更多附会的说法,莫衷一是。

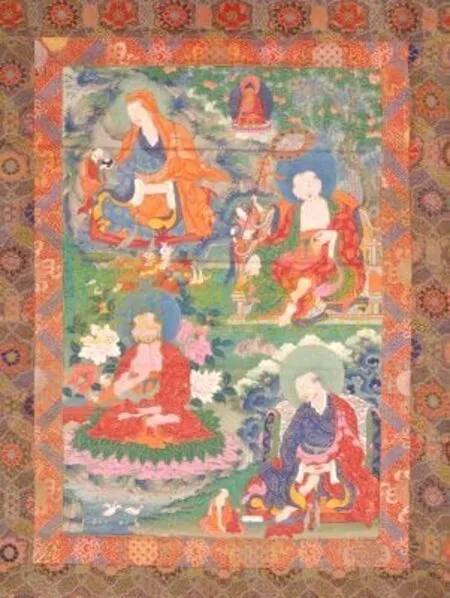

然而,值得注意的是,在唐以后关于阿氏多尊者的图像资料中,出现了两种不同的形象描绘图式。其一,在五代贯休和宋代金大受等画家所画的《十六罗汉图》中,第十五尊者“阿氏多”被绘作长眉、睁目、双手摊开、衣衫大敞、形骨骇怪的形象,且未着披巾(图4、图5);其二,在几幅年代不一(16-17世纪)的唐卡中, 被定名作阿氏多尊者身份的形象皆头披风巾,衣着华丽,有作睁目下视者,亦有作闭目静修态(图6、图7)。

图4

图5

由于缺少其他可资取证的文献资料,我们不妨转换角度,从已有的这几幅图像入手讨论。从年代及图像特征来看,贯休所绘《十六罗汉图》年代较早,在晚唐五代左右;而牧溪《罗汉图》及几座形象相近的罗汉像绘制和塑造时间都在北宋到南宋左右,他们或多或少应受到前人的影响,而非表现出几乎完全不同的新的视觉符号。而且,表现为披巾、跌坐形象的几幅唐卡年代较晚,基本都在16世纪以后,并在早期罗汉图的基础上增加了很多新的视觉表现因素及民族特色符号,很有可能是在后来关于十六罗汉形象的不断添加附会中,参考沿袭了宋代以后披布形象罗汉的特征绘制而成,其名与实匹配的可信度不高。故笔者认为,根据后来者对十六罗汉的形象解释及个别有类似点的图像来判定披布罗汉是“阿氏多尊者”是不妥当的。

2.“菩提达摩”说

台湾学者陈清香认为,达摩像的创作在公元8世纪的盛唐就已出现,但外形和一般罗汉、比丘差别不大。直到南宋以后,那种具有头戴风帽、双目迥然、额头高广、腮络须、大耳环等特征的梵僧模样的图式才成为达摩祖师的特殊标记。⑤而徐建融、徐书城在研究中表示江苏苏州保圣寺中的一尊宋代披布罗汉可能是“达摩”或“梁武帝”,为披巾罗汉的身份提出了两种可能性。⑥

(1)北魏杨衒之的《洛阳伽蓝记》是最早记载菩提达摩的文献⑦,文中提及菩提达摩是波斯国胡人,150岁高龄,曾经游历过各国,为佛家僧人。杨衒之的记载为后世对达摩形象的构建提供了最早的文献基础。

(2)北魏昙林撰写的《略辨大乘入道四行及序》载于《楞伽师资记》,也是比较早的文献资料。昙林关于菩提达摩的记述比杨衒之的记载有了一些变化:其一,对达摩籍贯的记载变为南天竺国人,并增述了生平;其二,将达摩的禅法概括为四条八字,其中第一条为“如是安心者,壁观。”⑧昙林作为达摩的弟子,对其师的形象作了更多感性的描述,如“神惠疏朗”、“德超世表”等。此外,他提出的达摩“壁观”的思想被后世许多继承者理解为对壁静修、观照心法。

(3)唐代道宣的《续高僧传》中有一篇《菩提达摩传》,还有一些其他与达摩相关的记载。⑨道宣对达摩的记载主要继承了昙林的记述,也综合了《洛阳伽蓝记》的一些说法,对达摩的形象和经历作了一些修正和补充。

(4)唐代宗密在其《禅源诸诠集都序》中有论云:“达摩以壁观教人安心,外止诸缘,内心无喘,心如墙壁,可以入道,岂不正是坐禅之法?”⑩较之昙林,宗密进一步发释了达摩的“壁观”思想,并将壁观与坐禅联系起来。笔者以为,宋代及之后绘塑者表现的坐壁默观的罗汉形象与此不无关系。

以上几则是有关菩提达摩比较可靠的早期材料,它们各自在一定程度上为后世达摩形象的构建与塑造提供了文字依据。

除了文献资料外,笔者发现在宋代及以前有几处与牧溪所绘罗汉形象相类的披布罗汉图像,这些图像资料也是本文研究的重要材料。

①在南宋画家梁楷的早期作品《八高僧图》卷中,第一段“达摩面壁,神光参见”(图8)所绘达摩作正侧面形象,虽不见其正面姿势,但从侧姿中亦可看出他正盘坐于草蒲上,面壁静修,所着衣衫自额间向后披下并裹覆至全身,与牧溪《罗汉图》所绘罗汉的装束与坐姿十分相似。梁楷与牧溪同为南宋画家,活动时期亦相隔不远,二人作品中出现这种形象特征相类的视觉符号很难被视作偶然。若再联系此前昙林和宗密对达摩“壁观”思想的解释,就不难看出两位画家所画人物自何渊源。

②建于唐大中年间(847-860年),重修于宋熙宁六年(1073年)的苏州甪直保圣寺现存九尊罗汉,其间有一尊为披布形象的罗汉(图9)。罗汉的衣裳自额前向后披覆全身,作闭目沉修态、结跏跌坐状,与牧溪所绘罗汉形象亦非常相近。

③山东长清灵岩寺千佛殿现存四十尊罗汉像,其中有三十二尊被判定为塑于宋英宗治平三年(1066)年,其间有一尊(图十)头上披巾,双手作禅定印,闭目端坐,与牧溪罗汉、保圣寺罗汉形象有类。

以上三例之外,宋代画家阎次平和几位佚名画家亦有类似形象的罗汉图留存于世,山西长子崇庆寺、重庆合川涞滩二佛寺的宋代罗汉像中也都各有一尊披布形象的罗汉像,并被称为达摩像。通过梳理这些宋代罗汉图像、塑像的绘制年代和图像特征,可以发现,披布罗汉这一形象在宋代已经开始流行。即使个别的图像特征在前后时代、不同地区表现出细微的差异,标志性的披布、坐定符号被各代各类艺术家不约而同地保留下来,并成为固定的道释人物母题在宋代以后继续风行不息,保持着一定的稳定性。

3.“梁武帝”说

上文提到,徐建融和徐书城二位先生在著作中认为保圣寺罗汉是达摩或梁武帝,为披布罗汉的身份提出了又一种可能的猜测。学者张志新早期一篇文章也持同样看法 ,但与以上两位先生一样都是作了保守的猜测,没有拿出有力的证据和明确的结论。笔者在查阅了与梁武帝相关的图文资料后,亦无发现可资证实的材料。而在关于达摩的资料记载中,有梁武帝与达摩曾会面并说法的轶事流传,披布罗汉是梁武帝的说法可能即来源于此传说。笔者认为,在缺乏文献材料支撑的情况下,上述学者单凭传说轶事提出猜测难以令人信服,披布罗汉是梁武帝的这一说法并不可靠。

图6

图7

图8

图9

图10

四、结语

综上所述,笔者认为宋代流行的这种披布罗汉的身份原型很有可能就是史料记载的禅宗初祖菩提达摩尊者。达摩自梁时由域外行游至东土,后被禅宗奉为初祖,禅门弟子无论南北宗皆以世代相传的达摩思想为纲法,业以修行。故余试图推测,牧溪作为南宋时期的禅宗画家,一方面受时代风气所趋,另一方面为禅门祖法所感,以菩提达摩为原型绘就此本《罗汉图》轴。

注释

①徐建融.法常禅画艺术[M].上海:上海人民美术出版社,1989:37.

②徐建融.法常禅画艺术[M].上海:上海人民美术出版社,1989:97-104.

③[日]铃木敬.中国绘画史〈南宋绘画〉 二十二 [M].魏美月译.北京:故宫出版社,1987:128.

④[法]莱维,孝阀纳.法住记及所记阿罗汉考[M].冯承钧译.上海:商务印书馆,1930:13-15.

⑤陈清香.罗汉图像研究[J].中华佛学学报 12 :443.

⑥徐建融,徐书城主编.中国美术史〈宋代卷〉 下 [M].济南:齐鲁书社·明天出版社,2000: 72.

⑦[北魏]杨街之撰,周祖漠校释.洛阳伽蓝记校释[M].北京:中华书局,1963:27-28.

⑧《大正藏》卷85:l284e-1285a.

⑨《大正藏》卷85:551b-551c.

⑩[唐]宗密撰,邱高兴校释.禅源诸诠集都序[M].郑州:中州古籍出版社,2008:43.

[1]徐建融.法常禅画艺术[M].上海:上海人民美术出版社,1989.

[2]徐建融.宋代名画藻鉴[M].上海:上海书店出版社,1999.

[3]陈清香.罗汉图像研究[M].台北:文津出版社,1995.

[4]金实秋.中日韩达摩造像图典[M].北京:宗教文化出版社,2007.

[5]徐建融.禅宗画的经验模式[J].新美术,1986(04):40-44 48.

[6]小岛岱山.菩提达摩石碑碑文并参考资料[J].世界宗教研究,2001(01):127-134.

[7]邱高兴.菩提达摩形象的建构[J].佛学研究,2008(00):98-104.

[8]张志新.保圣寺罗汉塑像[J].文物,1979(04):81.

Minds of Impermanence, Concepts of Anatman-- On the Arhat Pictures of Seikado Bunko in Tokyo

GONG Xin-dan

(East China Normal Univeristy, Shanghai 200062, China)

Through the interpretation of Arhat Pictures of Seikado Bunko,the paper combines it with the similar Arhat pictures and statues in Song Dynasty as the same picture motif, confirming the Arhat images with the main features of wearing a cloth and sitting in meditation as the Zen Chuzu Bodhidharma.

Muxi; Arhat Pictures; Arhat wearing a cloth; Ajita; Bodhidharma

J212

A

CN22-1285 2017 074-080-07

10.13867/j.cnki.1674-5442.2017.02.12

弓新丹 1993- 女 汉族 华东师范大学美术学2015级硕士研究生 主要研究方向为美术史论。

(责任编辑:姜 通)