刍谈新课程背景下高考物理应试策略

林丛

摘 要:新课程改革提出了“一体四层四翼”的考试评价体系,对学生的必备知识、关键能力、学科素养和核心价值进行全面考核,作为考核体系的基础层面,学生的必备知识的储备及学习技能掌握仍然占据重要地位。在教学实施过程中有效引导学生在概念、规律、方法上完成知识元认知体系的构建,重塑学生的基本应试能力以适应新形势下考试要求,是当下每一个物理教师需要认真思考的重要课题。

关键词:物理;概念;习惯;方法;审题

近几年教育部对中学教学提出了基于核心素养的“一体四层四翼”的考试评价体系,新的教育形势背景下对学生的解题素养提出了更高的要求。针对中学物理的学科特点和教学目标,中学学段要求学生不仅要有扎实的物理学基础知识、技能和方法,而且要有卓越的审题能力和良好的解题习惯,两个要素要互为倚靠,互为促进,才能在情境新颖、灵活多样的高考中取得佳绩。

1 基于物理学基础知识

1.1 基本概念要理解透彻

物理学知识分为力、热、光、电、近代物理五个基本模块,要扎实掌握并不是一件容易的事,其中要经过大量的解题以及对问题的分析和总结,才能对基本概念的理解更加透彻,掌握到位[ 1 ]。

【例题1】摩擦力的方向一定与物体的运动方向相反吗?

针对这个问题,初学者可能都会感到疑惑,根据摩擦力的概念:摩擦力是阻碍物体相对运动的力,我们就很快能够理解,上面的说法是错误的,正确的理解是:摩擦力的方向一定与物体的相对运动方向相反。通过对摩擦力的学习和理解,我们要特别注意“相对”两个字。由上分析,物理知识并不能仅仅停留在“知道”,而应该是切切实实地掌握其中的内涵和精髓。

1.2 基本规律要牢记于心

物理学的基本公式、定理、定律的物理意义要明确,表述形式要熟记于心,这是最基本的要求。同时在学习的过程中,还需要总结出一些简单实用的推论,对分析和解决问题是非常有帮助的。例如:加速度与速度同向时加速;加速度为零时速度最大;平抛运动速度偏角与位移偏角的正切值两倍关系;同一根绳上张力相等;沿着电场线的方向电势降低;洛仑兹力不做功等等不胜枚举。这些基本规律的牢固掌握都能令我们的解题成功率得到有效的提高。

1.3 基本方法要熟练应用

学习物理不仅要求能解出题目,而且要求在规定时间内解得快、解得准确,这就要求学生对解题方法的应用要非常娴熟,通过平时的练习学会总结一类题目的解题方法和策略,方法应用得当,就能够达到事半功倍的效果[ 2 ]。

【例题2】图象法运用

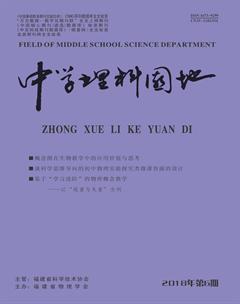

例:如图1所示,竖直平面内的两个光滑轨道I和II,轨道长度相等。用同样大的水平恒力将静止的物体,分别从I和II轨道的最低点A推至最高点B,所需时间分别为t1、t2,转折处前后速度大小不变,求t1,t2的大小关系。

解题策略分析:此题用解析法可以求出时间关系,但计算过于繁琐,换用图象法分析可以节约时间。解法如图2所示:沿I轨道运动时,先加速度较小,后加速度较大;沿II轨道运动时,先加速度较大,后加速度较小。将小球运动看作直线运动,画出其速率随时间变化的v-t图象,图线与横轴所围的面积表示路程。由于两次的路程相等和到达A点时的速度大小相等(先利用动能定理求解),由图可知沿II轨道运动的小球先到达,故 t1>t2。

【例题3】程序法运用

在分析一些电路动态变化问题时,例如求电路中电表的示数如何变化问题,先干路再支路再到各个部分的变化,按照循序渐进的方法解题不容易出错,而且解题时条理清析,在分析电路问题时又快又准确。

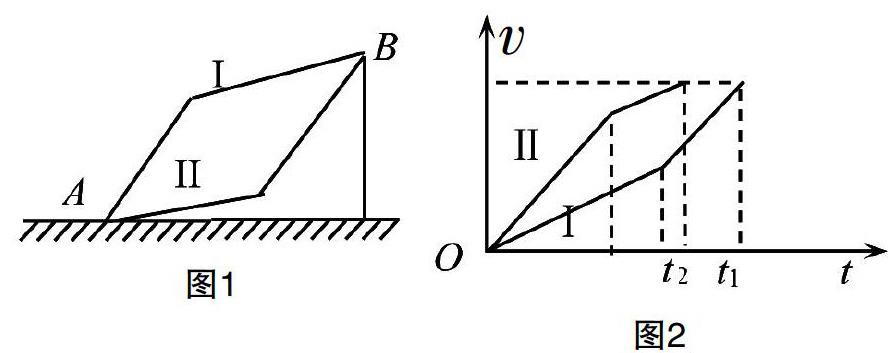

例:如图3所示的电路中,如果把滑动变阻器片向右调节,电路中的[A]、[V]示数分别如何变化?(电源内阻不能忽略)

解题策略分析:此题考虑电源内阻的存在,从电阻的变化入手,当滑动变阻器的滑片向右滑动时,该电阻的阻值增大,全电路的电阻值跟着增大,总电流减小,所以[A]的示数变小,根据U内=Ir可知:I变小r不变,所以U内变小;又由E=U内+U外,E不变U内变小,所以U外增大,即[V]的示数变大。

【例题4】辅助圓法运用

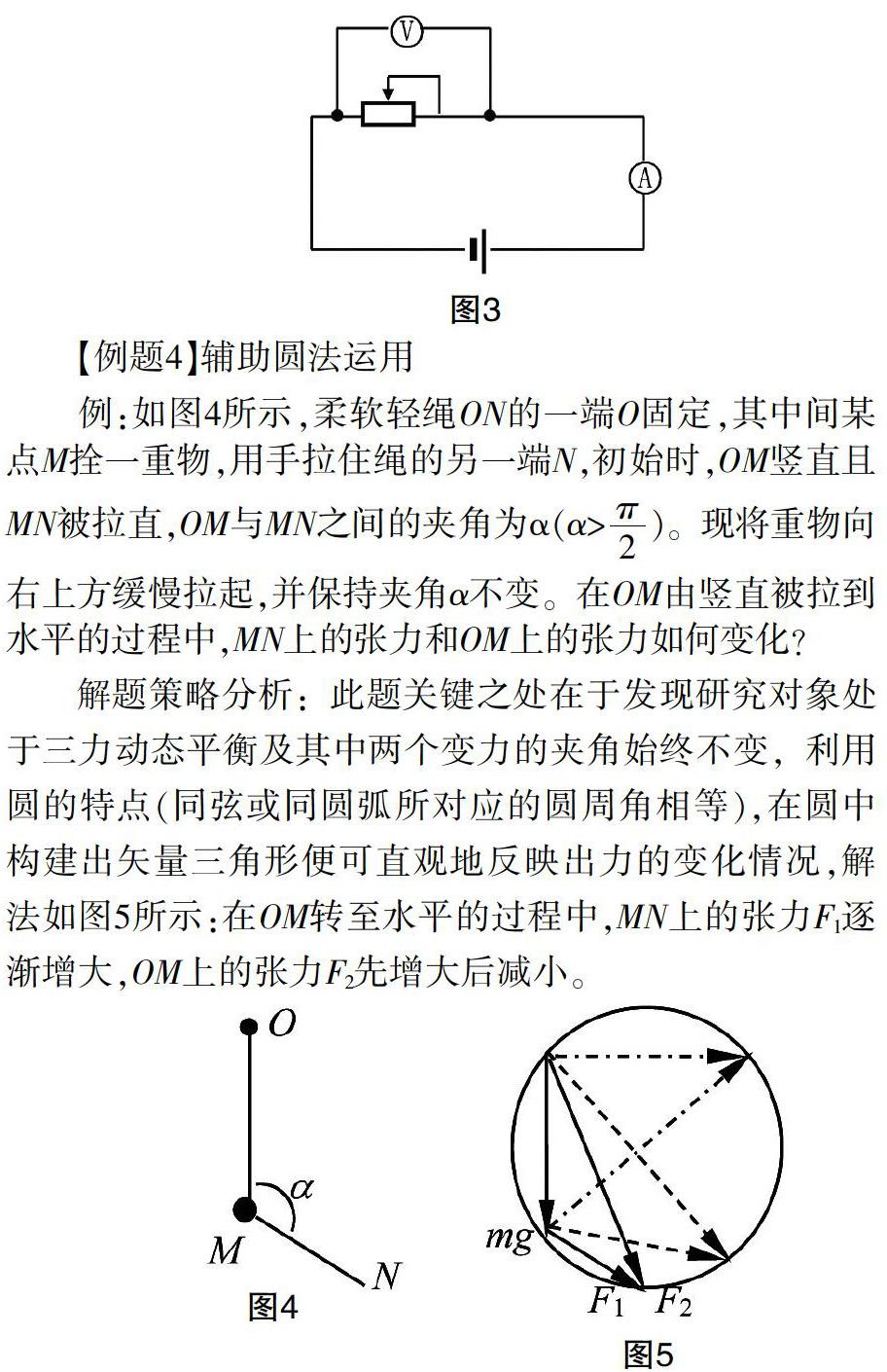

例:如图4所示,柔软轻绳ON的一端O固定,其中间某点M拴一重物,用手拉住绳的另一端N,初始时,OM竖直且MN被拉直,OM与MN之间的夹角为α(α>)。现将重物向右上方缓慢拉起,并保持夹角α不变。在OM由竖直被拉到水平的过程中,MN上的张力和OM上的张力如何变化?

解题策略分析:此题关键之处在于发现研究对象处于三力动态平衡及其中两个变力的夹角始终不变,利用圆的特点(同弦或同圆弧所对应的圆周角相等),在圆中构建出矢量三角形便可直观地反映出力的变化情况,解法如图5所示:在OM转至水平的过程中,MN上的张力F1逐渐增大,OM上的张力F2先增大后减小。

2 基于审题能力和解题习惯

2.1 培养卓越的审题能力,掌握审题技巧

审题是能否解好一道题的关键。在审题时首先把题目看完整、看懂,区分背景材料,明确显性条件,挖掘隐含条件,吃透模糊条件。隐含条件和模糊条件是不容易被发现和理解的,往往隐藏在概念、规律、过程、状态等中。例如题目中的一些关键字眼比如“光滑”“由静止出发”“缓慢”“轻质物体”“不计内阻”“结果保留3位有效数字”等等,在第一遍读题时应当先做上标记以提醒自己要时刻注意,这样才不会在一些细节上出错,丢掉不该失去的分数。往往一些看似简单的细节才是决定解题成败的关键之所在。

2.2 培养良好的解题习惯,加强解题规范

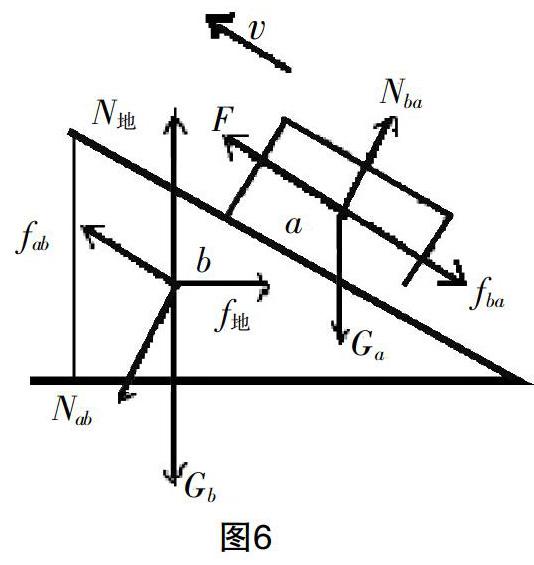

审题是关键,而解题习惯是提高解题正确率的重要环节。解题习惯是在平时解题过程逐步养成最终成为一种行为习惯,它是影响学生解题有效性的一个重要因素。教学实践表明:很多高中学生拿不到应得的分数很大程度上都归因于不好的解题习惯。比如在对物体进行受力分析时,很多学生在受力分析时混乱,不是添力就是漏力,主要原因是平时养成不良的受力分析顺序习惯,平时在单个物体的受力问题时我们总是按先重力,再弹力,后摩擦力的顺序进行,可是遇到重叠体或连结体问题时,这样就很容易造成漏力,此时可以引导学生按如下的分析顺序进行:(1)已知力;(2)场力(重力、电场力、磁场力等);(3)接触力(弹力和摩擦力)。如图6所示,例如在分析物体b的接触力时,很多学生都是先分析两个弹力再分析两个摩擦力,这样容易漏力。应该先分析研究对象周边有几个接触点或接触面,从上往下逐点逐面分析,画完与物体a接触的弹力Nab和摩擦力fab,再画出与地面接触的弹力N地和摩擦力f地。这样就不容易出错。

再如解电场力问题,很多考生只求了电场力的大小而忘了分析其方向,要知道力是一个矢量,有大小和方向,所以求出电场力的大小后还应当表示其方向,这才是完整的解题。再比如求物块对轨道的压力,应先对物块受力分析求其受到的支持力大小而后根据牛顿第三定律求出物块对轨道的压力。但很多考生只分析到支持力这一步就结束了,孰不知轨道对物块的支持力和物块对轨道的压力只是大小相等,受力物体并不相同。因此规范解答应在题末再加上一句“根据牛顿第三定律可知物块对轨道的压力大小等于轨道对物块的支持力大小”,这样的解题才能称得上完美。

综上所述,在高考中想取得高分,除了平时勤加练习之外,还应当在学习中养成勤于思考、善于总结、规范解题的良好习惯,将条条框框的基础知识变为适合自己的结论。教师在教学过程中应做好知识点梳理和总结,引导学生多题一解、一题多解,把物理学知识学懂、学活、学透、学以致用。教与学形成一个不断消化,不断吸收,融会贯通的有序过程[ 3 ],最后理论才能真正变成自己的工具,才可能适应当前各式各样千变万化的考题,在最终的高考中取得辉煌的胜利。

参考文献:

[1]殷建明.关于中学物理课堂教学导入策略分析[J].西部素质教育,2016(5):157.

[2]王玉梅.中学物理常见模型及解题思路略论[J].当代教育理论与实践,2011(9):10-12.

[3]隆松柏.中学物理教学中学生解题思维能力的培养[J].教育教学论坛,2010(10):117.