粤港澳大湾区旅游经济发展路径

郭璇瑄

(厦门大学 管理学院,福建 厦门 361005)

《2004~2020珠江三角洲城镇群协调发展纲要》正式提出“湾区”概念。2017年全国“两会”政府工作报告中明确提出应研究粤港澳大湾区城市群并合理规划和发展。同年7月《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》在香港签署,标志着粤港澳三地将在中央支持下,打造国际一流湾区和世界级城市群。至此,粤港澳大湾区纳入国家战略层面的顶层设计。[1-3]粤港澳大湾区是区域经济一体化发展到一定程度的外在表现。[4]

借鉴国际知名成熟“湾区”(纽约、旧金山、东京湾区)发展经验[3],粤港澳大湾区的提出可以为旅游经济发展带来新的机遇。同时,粤港澳大湾区的建设对城市旅游经济发展也提出了新的需求和挑战。因此,本文聚焦于粤港澳大湾区城市旅游经济发展,分析大湾区内城市的旅游经济网络布局,以及各个节点城市在大湾区内的角色和旅游经济特色,探讨构建粤港澳大湾区过程中如何发展具有集群效应的旅游经济。

一、概念界定

(一)粤港澳大湾区

粤港澳大湾区位于中国大陆的最南部,区域内城市地理位置相近,珠江流域把各个城市紧密联结在一起。粤港澳大湾区包括广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门九市和香港、澳门两个特别行政区。随着区域经济的发展需要,粤港澳大湾区从地理属性到经济属性的延伸演化,其本质是协同发展,内涵是互融互通。[3]从最初对珠三角区域合作模式的探讨,到大珠三角战略,如今,基于国家“一带一路”建设的背景,又明确提出了共建粤港澳大湾区的战略规划。香港、澳门两个特别行政区的加入使珠三角省域内战略升级演变为国家规划下的三地跨制度合作。有学者指出,粤港澳大湾区无论从经济规模、进出口贸易、政治文化环境等角度都极有潜力建设成为媲美于东京、纽约、旧金山国际一流湾区的规模,成为世界前四的湾区。[1-3]粤港澳大湾区除具备与世界其他大湾区相似的互补性强、种类多样、差异显著等特征外,还具有语言多样、文化多元、两种社会制度等特征。由于历史、地理、区位产业布局等原因,粤港澳大湾区内又形成了三个既相互依赖又相互独立的小城市群[2],分别是:广州—佛山—肇庆城市群、香港—深圳—东莞—惠州城市群和澳门—珠海—中山—江门城市群。区域内各个城市群既发挥其整体功能又相互影响,形成了错综复杂的旅游经济网络。

对于粤港澳大湾区的发展,专家学者们给予了高度的关注,并进行了积极的研究和探索。目前,国内针对粤港澳大湾区的研究主要集中于定性研究粤港澳大湾区的形成、内涵、城市功能、内部资源配置等,从区域内部合作与发展策略角度探讨粤港澳大湾区发展的优势和阻碍。定量研究主要聚焦于对世界范围内湾区情况的对比分析,旨在借鉴国际成熟湾区的实践经验。总之,学者们主要从战略层面对粤港澳大湾区发展模式和形成机理进行宏观分析,而对于大湾区内各节点(城市)间的合作关系则少有研究。[3,4]但是,经济合作是粤港澳大湾区战略形成过程中的重要部分和有效途径,粤港澳大湾区内部各个城市如何进行经济互联互通,是值得深入探索的方向。

(二)旅游经济网络

旅游经济网络是以城市为节点、城市旅游经济活动往来为关系纽带,形成的一个相互联系的复杂的空间网络系统。[5]在建设粤港澳大湾区的进程中,各节点城市迎来了更多的发展机遇,节点城市间的旅游经济联系也会更加密切和复杂。因此,厘清粤港澳大湾区内城市旅游经济联系和空间结构,有助于旅游经济要素整合和发展,发挥节点城市的网络功能作用。

根据关系强度的差异性,把网络分为无权网络和加权网络。对于无权网络,强调的是网络中节点与节点之间是否存在连接关系,存在关系即赋值为1,反之为0。所以,无权网络不能描述关系的强弱;有权网络可以弥补无权网络的不足,真实反映节点之间关系的强度,把节点和节点之间的关系赋予实际的流量值,使构建的网络更接近于网络的实际情况。[6]因此,文本采用有权旅游经济网络矩阵。

应用社会网络方法[7],借鉴前人研究模型[5,8,9],引入修正后的引力模型,把城市看作节点,旅游经济联系强度作为关系,构成一个N×N邻接有权矩阵R,该矩阵即是粤港澳大湾区旅游经济网络矩阵。其中,城市旅游经济联系测度公式为:

其中,Rij表示城市i、j的旅游经济联系强度;Pi、Pj表示i、j城市的过夜旅游者总人数(单位:100万人);Vi、Vj表示i、j城市的旅游总收入(单位:百亿元);Dij为i城市到j城市的距离(单位:km),用城市间最短公路距离表示。

二、粤港澳大湾区旅游经济网络分析

本文采用的粤港澳大湾区内旅游经济的数据来源为:广东省统计年鉴、香港旅游年报、澳门统计局统计资料;公路距离来源为百度地图城市之间最短公路距离。

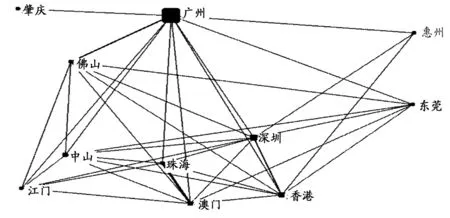

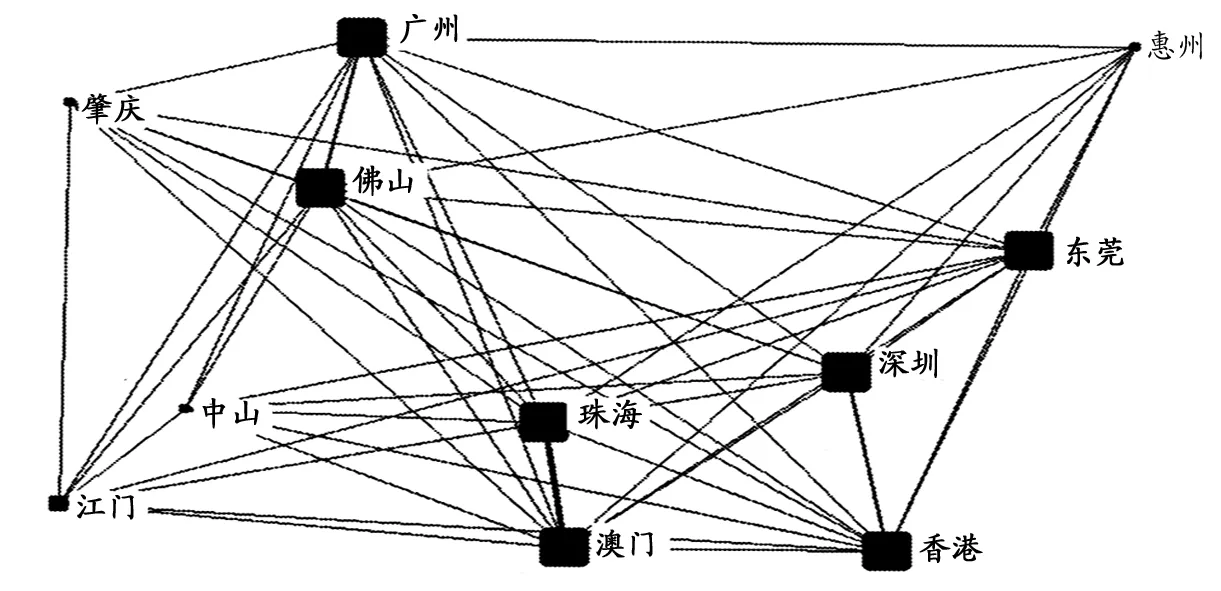

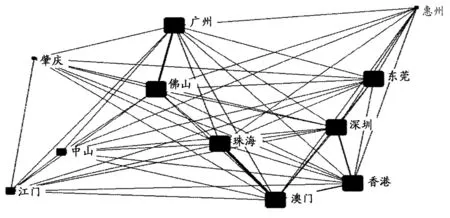

用Ucinet软件进行可视化处理,绘制出2005年、2010年、2015年旅游经济空间结构网络,以便观察粤港澳大湾区内部的旅游经济网络的演化情况(如图1、图2、图3)。其中,城市节点的大小代表中间中心度的大小,中间中心度表示旅游网络中其他城市对最短路径连接线上的城市的重要程度,中间中心性越高说明其在网络中的中介作用越大,地位越高;连接线的粗细代表城市之间旅游经济强度的强弱;虚线分割出的区域是湾区内部形成的3个城市群。由图1、图2、图3可知,2005~2015年粤港澳大湾区网络结构从松散到紧密,网络密度不断增大(经测算2005、2010和2015年的网络密度分别为:0.006、0.022、0.055)。

从网络经济联系强度上看,随着时间推移,从最初的广州—佛山、珠海—澳门、深圳—香港之间存在较强的旅游经济联系,到2015年广州—深圳、广州—东莞、广州—澳门也开始显现较强的旅游经济联系,说明以广州为辐射核心的湾区旅游经济联系已初步显现。

从城市节点大小上看,从2005年仅以广州为核心的粤港澳大湾区旅游经济网络,到2015年以多个城市为核心的旅游经济网络逐渐形成,反映出粤港澳大湾区各个城市旅游经济合作的深化,取得了一定的规模经济优势。在粤港澳大湾区内部形成的三个城市群中,广—佛—肇城市群从以广州为旅游经济中心增加到以广州、佛山为中心的双核体系;港—深—莞—惠城市群从2005年以港深为核心到以港深莞为核心;澳—中—珠—江城市群从无核心到以珠海、澳门为主核心,江门为次核心。

图1 2005年粤港澳大湾区旅游经济空间结构网络

图2 2010年粤港澳大湾区旅游经济空间结构网络

图3 2015年粤港澳大湾区旅游经济空间结构网络

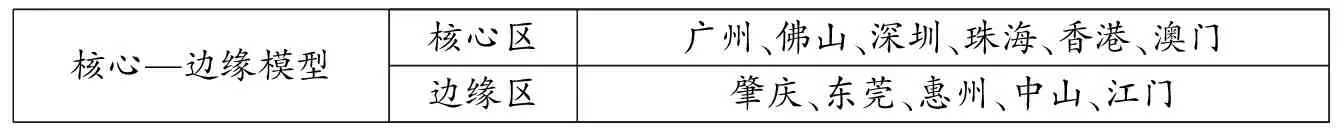

为了更加清晰地认识粤港澳大湾区内旅游经济网络演化进程中的核心和边缘区域,需要进行网络核心—边缘分析。核心—边缘模型是分析网络内部城市位置的手段之一,区别核心区域和边缘城市。[7]用Ucinet软件测算2015年粤港澳大湾区旅游经济网络的核心和边缘城市,结果如表1所示。处于核心区的城市是广州、佛山、深圳、珠海和香港,处于边缘区的城市是肇庆、东莞、惠州、中山和江门。该结果与节点中心度分析基本一致,说明多核心的旅游经济网络结构已基本形成,但仍需发展边缘区域旅游经济。

表1 粤港澳大湾区旅游经济网络核心—边缘结构分析结果

总体来看,粤港澳大湾区旅游经济整体网络从最初的单核心到多核心,呈现出城市群内到跨城市群的辐射旅游经济联系。以广州、佛山、深圳、珠海、香港、澳门为核心,向肇庆、东莞、江门、中山、惠州进行旅游经济辐射,网络空间格局不断均衡,广州—佛山、珠海—澳门是粤港澳大湾区旅游经济联系重要轴线。

三、粤港澳大湾区各城市角色及旅游经济发展特色

网络研究旨在探讨粤港澳大湾区旅游经济整体网络的演化规律和城市在网络中的位置。[9,10]为更加细致地探索各个城市在网络中的角色定位,更好地提出粤港澳大湾区城市旅游经济的发展路径,基于上述网络分析对大湾区旅游经济特色以城市群为单元进行分析。

(一)广州—佛山—肇庆城市群

广佛同城化进程将成为推动该城市群旅游发展的主因素。广佛肇的旅游业发展通过城市群的网络效应建立资源的互补协同,以广佛同城化为中心促进旅游经济发展,同时辐射周围地区,形成城市群内网络规模效应。[4]

广州作为海上丝绸之路的起点,素有中国的“南大门”之称,是华南地区政治文化经济中心和交通枢纽。广州旅游业具有多功能、多层次、全领域的特点,把旅游、美食、购物、娱乐休闲、城市文化、交通等融为一体,通过不同的旅游产业布局拉动自身旅游经济发展。佛山作为李小龙、黄飞鸿的故乡,与广州的同城化进程不断加深,但在旅游文化方面与广州旅游都市化现代化不同,佛山的武术文化、民间艺术吸引了世界各地的游客前来参访。肇庆作为岭南土著文化的发源地,被定位为珠三角连接大西南的门户城市,历史悠久,风光秀丽。由于城市化速度不如广佛,导致其旅游资源开发较弱,吸引力较低,但受到广州旅游经济的带动,肇庆也逐渐成为了游客短途旅游的可选之地。

广州、佛山、肇庆在城市群内各自发挥旅游资源优势,相互独立又相互依赖。广州作为该城市群内旅游发展的主要枢纽,主辐射佛山次辐射肇庆,形成了一大一中一小的旅游经济格局,与网络分析结果一致。

(二)香港—深圳—东莞—惠州城市群

海滨是港深莞惠的主要旅游资源,打造世界级海滨旅游湾区是该城市群发展旅游经济的核心。深圳和香港作为城市群内旅游经济发展的主导力量,发挥优势带动东莞、惠州的旅游业发展,形成联动效应。香港是东西方文化碰撞出的小世界,旅游资源丰富,传统与现代相融合,吸引了大量的游客。在湾区内的旅游收入排名前列。深圳具有独特的城市景观、众多的主题公园、美丽的滨海资源,是国内主要的旅游目的地,也是连接香港和内地旅游的门户。惠州有山、林、海、岛、湖、温泉、瀑布等自然景观,也有众多的古村落、海湾和海岛。作为深圳经济战略辐射范围的腹心,大亚湾旅游地开发与创建带动了惠州的旅游经济。东莞也同样具备丰富的旅游资源以及历史底蕴,比如有小九寨之称的银屏山、鸦片战争博物馆、世界第一大高尔夫球会等,但其旅游知名度不如湾区内其他城市,游客对于东莞的印象更多停留在制造业,而对其园林景观、文化建筑和公园湖泊不甚了解。

因此,该城市群应以香港、深圳为主体,向惠州、东莞扩散,建立优势,融入圈子,展现合力;根据城市经济发展状况和旅游资源,在城市群内发挥各自作用。

(三)澳门—珠海—中山—江门城市群

澳门与珠海横琴自贸区的融合,将推动该城市群在旅游休闲、特色小镇及生态环境等方面的发展,并推动澳珠中江城市群旅游经济崛起,拉近与传统的旅游发展较为发达的香深莞惠城市群的距离。澳门作为“袖珍型国际旅游观光城”,旅游业是其城市的主要经济支柱,正在从博彩观光单一旅游类型向综合旅游服务过渡。珠海是游客出入澳门的主要集散地,由于地理位置的优势使珠海成为仅次于广州、深圳的旅游目的地。珠海的海岸线长约604公里,大大小小的岛屿约为150个,其中大部分集中于东部海域的万山群岛,有“百岛之市”的称号。中山和江门城市经济总量不高,但潜在旅游资源丰富。中山是孙中山的故乡,可以发展具有历史特色的文化旅游。此外,作为大湾区内“粤港澳游艇自由行”试点城市,中山应积极打造神湾镇游艇旅游品牌,向特色、高端旅游过渡。江门有“小鸟天堂”、温泉、碉楼、海岛等优质资源,城市充满特色,是中国著名的侨乡。

总之,澳门为该城市群旅游业最为发达的城市,珠海由于濒临澳门,旅游也相对发达。中山和江门旅游经济发展相对较弱,在粤港澳大湾区内旅游收入排名相对靠后,但江门、中山具备良好的旅游资源,具有极大的发展潜力。

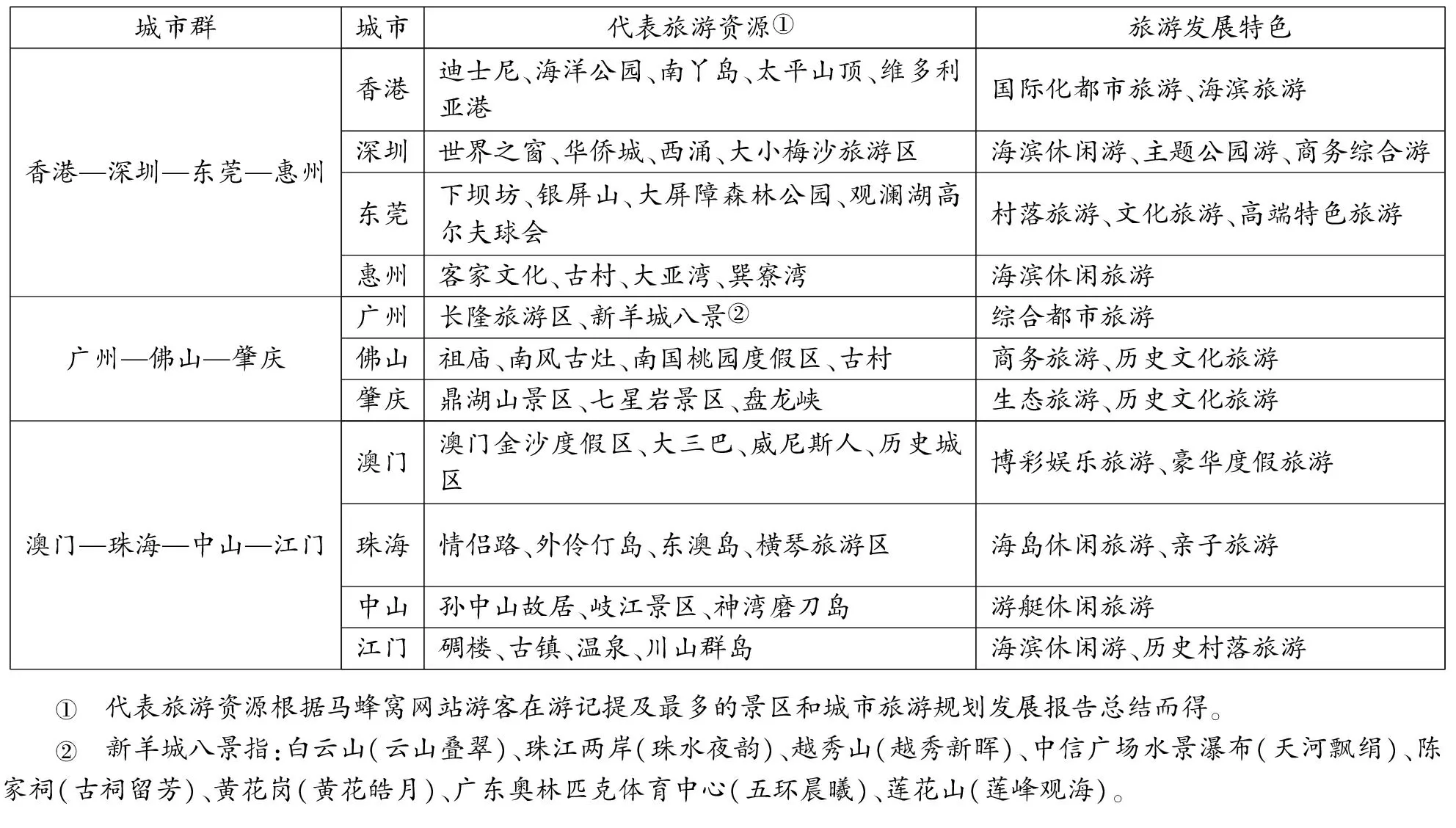

根据以上对城市旅游特色的分析和总结,得出城市今后的旅游发展特色如表2所示。旅游发展特色是一个城市区别于湾区内其他城市的重要依据,比如香港—深圳—东莞—惠州城市群都具备海滨旅游资源,但可以根据它们的网络位置和城市特色发展独具特色的海滨游。每个湾区内城市都具备不同的旅游特色,应当把不同的旅游特色结合起来,塑造成城市旅游名片,让游客有更多的选择,吸引更多的游客来了解城市以提高城市旅游知名度。

表2 粤港澳大湾区各个城市旅游经济发展特色总结

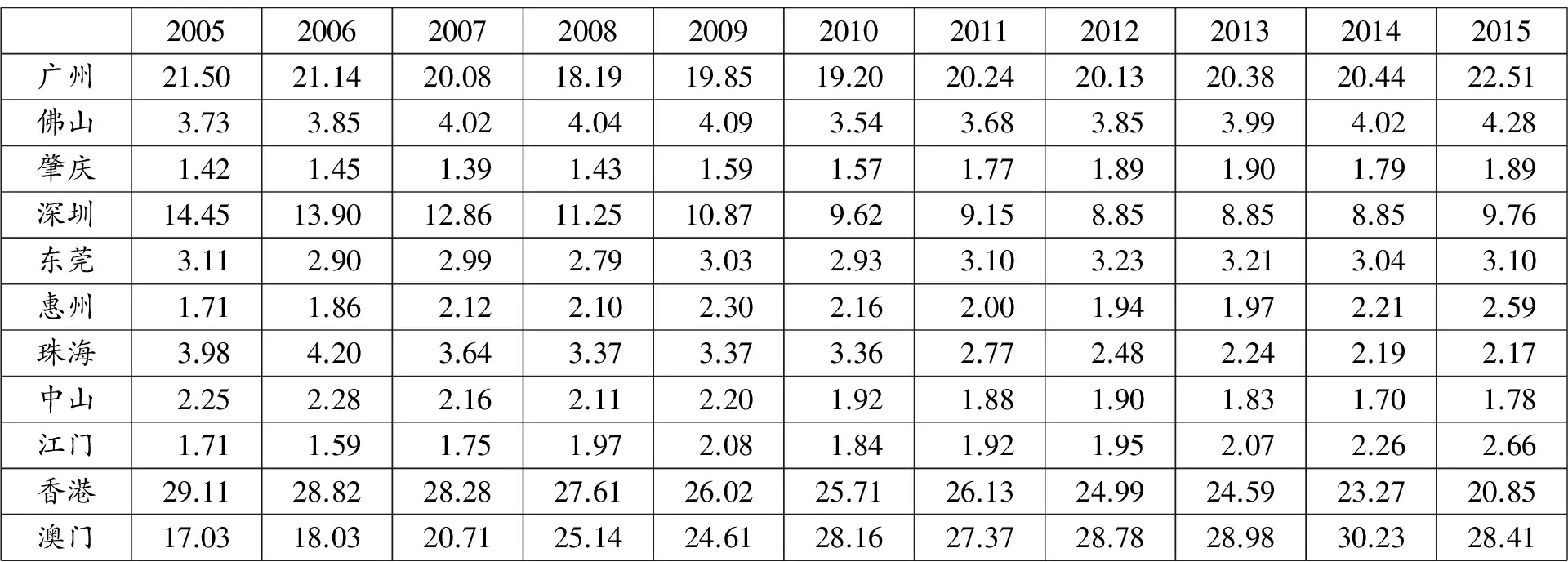

表3 2005~2015年城市旅游收入占粤港澳大湾区旅游总收入的百分比(单位:%)

20052006200720082009201020112012201320142015广州21.5021.1420.0818.1919.8519.2020.2420.1320.3820.4422.51佛山3.733.854.024.044.093.543.683.853.994.024.28肇庆1.421.451.391.431.591.571.771.891.901.791.89深圳14.4513.9012.8611.2510.879.629.158.858.858.859.76东莞3.112.902.992.793.032.933.103.233.213.043.10惠州1.711.862.122.102.302.162.001.941.972.212.59珠海3.984.203.643.373.373.362.772.482.242.192.17中山2.252.282.162.112.201.921.881.901.831.701.78江门1.711.591.751.972.081.841.921.952.072.262.66香港29.1128.8228.2827.6126.0225.7126.1324.9924.5923.2720.85澳门17.0318.0320.7125.1424.6128.1627.3728.7828.9830.2328.41

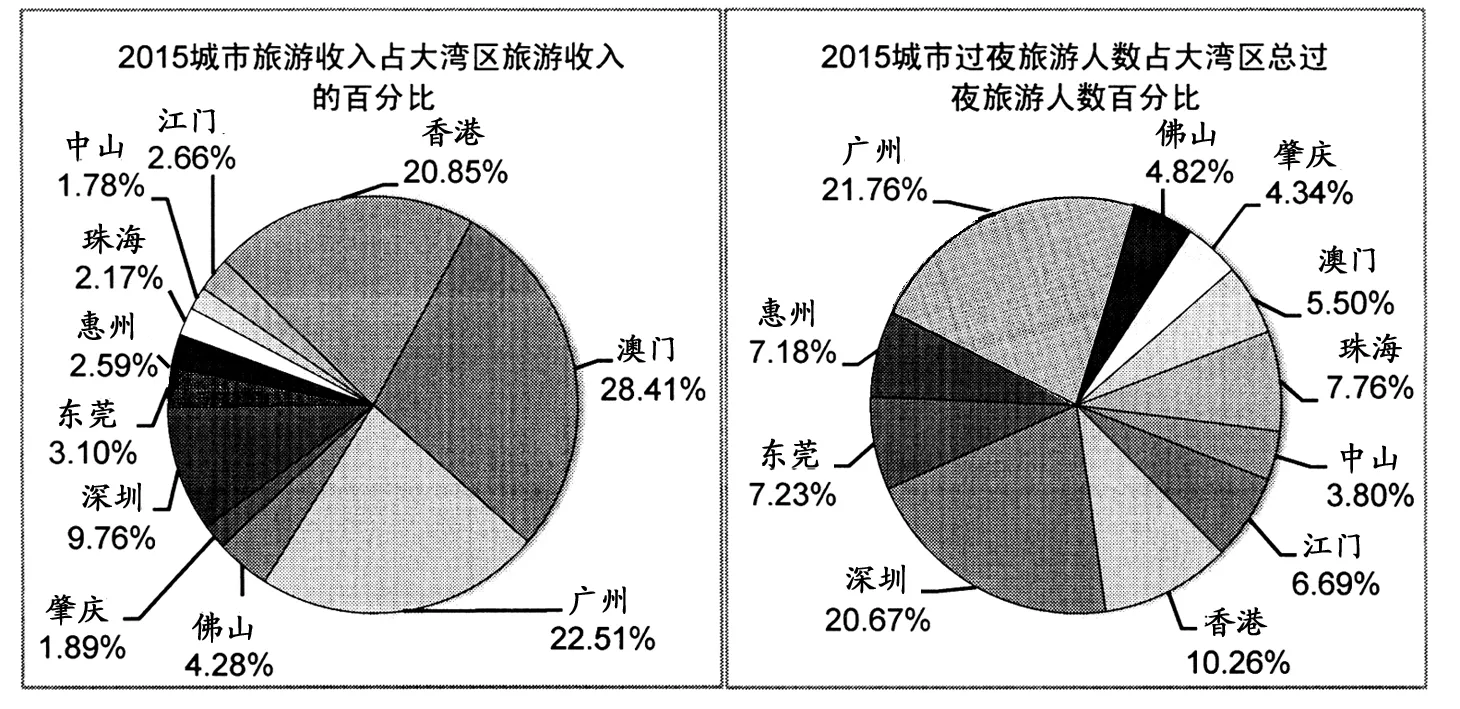

总体格局上,广州、香港、澳门是粤港澳大湾区内旅游中心城市,均匀分布在三个城市群中,由图4可知,这三个城市的旅游收入占到了粤港澳湾区内旅游收入的三分之二;深圳、东莞、佛山、珠海形成了大湾区内旅游次核心区域;肇庆、惠州及江门、中山则是大湾区内旅游的弱核心区域,是大湾区内部旅游开发与建设的重点区域。核心城市、次核心城市、弱核心城市构成了粤港澳大湾区旅游空间格局。值得注意的是,核心城市香港、广州、澳门的旅游经济收入在湾区内比重较高,但惠州、肇庆等弱核心区域旅游开发潜力更大。旅游业与相关产业的不断融合,形成了复杂化的产业体系。大部分城市、区县已经把旅游业列入支柱产业,尤其是次核心、弱核心城市通过新型特色小镇建设、海滨开发、乡村风光开发等带动城市整体经济发展。总之,广州—佛山—肇庆城市群重点是发展综合文化旅游,其次发展生态景观游;香港—深圳—东莞—惠州城市群重点发展各具城市特色的海滨休闲度假游;澳门—珠海—中山—江门城市群则以发展多元化的海岛旅游为核心。此外,作为边缘区的城市还应把旅游发展重心更多地放在与一线城市相区别的历史传统文化旅游。

图4 粤港澳大湾区内城市旅游情况分布饼状图

四、粤港澳大湾区城市旅游经济发展对策

从粤港澳大湾区旅游经济网络的演变和空间格局来看,三地同宗同脉,旅游经济联系越发紧密,资源基础和市场互补性良好,旅游合作区域优势明显,粤港澳大湾区的建设为旅游经济合作提供了新的契机。[4]但是,湾区内部经济发展的不平衡依然存在。因此,探讨构建粤港澳大湾区进程中如何深化旅游业的发展与合作,通过旅游战略合作带动一二三产业融合发展,促进非核心城市经济发展,是统筹湾区内各城市发展的重要问题。[11,12]根据旅游经济网络分析和发展特色分析,粤港澳大湾区存在的问题以及解决对策如下:

首先,部分节点城市网络功能差,旅游经济网络空间结构仍需优化。根据粤港澳大湾区旅游经济网络演化,网络结构由疏到密,从以广州为龙头,到以多城市为核心的网络空间格局基本形成,但肇庆、江门、中山等城市的网络功能较弱,处于网络边缘位置,与核心城市之间的经济联系强度也较弱。所以,在粤港澳大湾区内网络空间结构还需优化。在核心区内部,除珠海—澳门、广州—佛山、广州—深圳、深圳—香港旅游经济联系非常紧密外,其他核心区城市之间也需加强旅游经济往来。在边缘区内部,肇庆、江门等城市与核心城市的旅游经济联系需要加强,提升自身在网络中的功能作用。

因此,应厘清城市网络角色,发挥功能优势。粤港澳大湾区内城市应认清自身在网络中的位置,发挥网络作用,最终实现全域旅游的格局。对于核心区域城市,应发挥辐射作用,以城市为节点向外围扩散,带动边缘地区的旅游经济发展。对于边缘区域城市,应积极与核心城市进行战略合作,提高自身旅游资源的开发速度,学习借鉴成熟旅游城市的旅游发展模式,最大限度地发挥网络效应。

其次,旅游特色同质化、定位模糊,非核心城市未能发挥资源优势。粤港澳大湾区内的多数城市旅游特色同质化,难以体现旅游资源优势。湾区内经济发展一般的城市往往具备丰富的旅游资源,而旅游是提振三四线城市经济发展的途径。与其他大湾区不同,广州、东莞、珠海、佛山、中山、惠州、江门、肇庆均具有丰富的乡村旅游资源,对于经济一般的地区如何创建与城市文化相对应的乡村旅游才是重点。“大湾区”是一个自然形成的生态海岸线,从旅游的角度来看,海岸沿线城市惠州、中山、江门等城市就是最佳的“滨海旅游”路线,但如何建设有自身特色的海滨旅游,区别于深圳、珠海等城市,是需要解决的问题。因此,应注重发展非核心地区的乡村旅游、海岛旅游等,发挥资源优势,寻求品牌特色,创建旅游文化。乡村旅游资源是粤港澳大湾区与旧金山、纽约、东京大湾区的重要区别。粤港澳大湾区内存在各具特色的乡村文化。2016年《中国乡村旅游发展指数报告》显示,中国乡村旅游人数达到13.6亿人次,旅游收入达到4000亿元以上,乡村旅游已成为新的旅游模式。因此,应根据当地风俗人情、美食特色发展特色化的乡村旅游,从单一形式的农家乐向高端品质过渡。海滨旅游是湾区内绝大多数城市都具备的资源,应结合地方特色,发展海滨旅游线路,带动沿线城市旅游发展,增强城市旅游的联系。借助大湾区建设过程中的契机,促进旅游品牌化、综合化。

总之,随着社会进步、物质文化生活不断丰富,旅游已成为促进经济增长的内部驱动因素。城市之间的旅游合作可以推进大湾区的经济发展。大湾区内部需要通过旅游合作,促进同城化、互动化,增强经济联系,建立经济规模,减少内部成本。加强大湾区内城市的旅游经济联系网络互通,是实现粤港澳大湾区发展规划战略的内在要求。经济合作是粤港澳大湾区战略形成过程中的重要部分和有效途径,粤港澳大湾区内部各个城市如何进行经济互联互通,是值得深入探索的方向。

[1]蔡赤萌.粤港澳大湾区城市群建设的战略意义和现实挑战[J].广东社会科学,2017,(4):5-14,254.

[2]丘杉.粤港澳大湾区城市群发展路向选择的维度分析[J].广东社会科学,2017,(4):15-20.

[3]张日新,谷卓桐.粤港澳大湾区的来龙去脉与下一步[J].改革,2017,(5):64-73.

[4]秦学.特殊区域旅游合作与发展的经验与启示——以粤港澳区域为例[J].经济地理,2010,(4):697-703.

[5]阮文奇,郑向敏.城市群旅游经济网络的空间结构与权力演变[J].资源开发与市场,2017,(5):635-640.

[6]郭璇瑄.专利知识流入、国际专利流动网络和知识产权保护对跨国专利的影响[D].厦门:暨南大学,2016.

[7]刘军.整体网分析(第二版)——UCINET软件实用指南[M].北京:格致出版社,上海人民出版社,2014:129.

[8]钟业喜,等.长江经济带经济网络结构演变及其驱动机制研究[J].地理科学,2016,(1):10-19.

[9]朱冬芳,等.基于旅游经济网络视角的长江三角洲都市圈旅游地角色[J].经济地理,2012,(4):149-154,135.

[10]邹永广.“一带一路”中国主要节点城市旅游的经济联系——空间结构与合作格局[J].经济管理,2017,(5):22-35.

[11]陈浩,等.基于旅游流的城市群旅游地旅游空间网络结构分析——以珠江三角洲城市群为例[J].地理学报,2011,(2):257-266.

[12]肖光明.珠三角城市旅游经济空间差异与协调发展战略研究[J].地理与地理信息科学,2009,(6):72-77.