2004-2014年新疆城镇化效率的动态评价

——基于非参数DEA-Malmquist方法

张嘉敏

(新疆财经大学 新疆乌鲁木齐 830012)

2016年国家统计局公布我国城镇化率达到57.35%,而同年新疆城镇化率仅为48.35%,低于全国平均水平,与城镇化率最高的广东相差19.41%。在“十三五”时期,新疆提出加快提高户籍人口城镇化率的发展目标,为下一个五年新疆经济社会发展提供方向。在大力发展城镇化之际,更是要摒弃传统的发展路径,转而注重质量与效率的发展。城镇化过程中的投入与产出始终是我国发展城镇化不容忽视的热点话题。本文旨在运用基于DEA技术的Malmquist指数法考察新疆2004-2014年各地州市城镇化的动态效率、全要素生产率变化趋势、减少“城市病”的发病机率,以期为新疆提升城镇化建设献言献策。

一、文献综述

如何提高城镇化发展效率,转变粗放型的发展模式,走集约化的发展道路,协同发展城镇化质量与速度,已经成为国内外研究的热点问题。随着我国城镇化的快速发展,不少学者广泛研究我国城镇化效率问题。综合来看,其研究主要分为以下两类:第一类主要是在城镇化进程中对单个生产要素的研究,集中于在城镇化进程中对土地投入产出效率的研究。李佳佳与罗能生基于超效率DEA与双门槛面板模型,对城镇化进程中城市土地利用效率进行测度。研究结果表明,我国城市土地利用效率整体水平偏低并呈现出东、中、西逐步下降的趋势。[1]除了对土地利用效率有所研究之外,不少学者对城镇化与水资源、金融支持以及农产品物流等方面进行了实证分析。[2-4]第二类是对城镇化效率与全要素生产率的测度与评价。王家庭与赵亮从动态和静态两个角度考察我国各省市的城市化效率,发现处于DEA无效状态省市在要素的投入方面均不具有集约效率。[5]不少学者利用全要素生产率从多个角度研究城市化效率问题。罗腾飞等学者将研究区域设定为长江经济带[6],宋林等学者将环境约束作为产出指标考察陕西的城镇化效率[7]。

二、研究区域、指标选取与模型构建

(一)研究区域与指标选取

为了对新疆15个地州市城镇化效率的变动做出动态分析,笔者选用DEA-Malmquist指数进行测量。根据数据包络分析方法的要求,首先确定新疆维吾尔自治区15个地州市为评价单元,来评价新疆各地州市的城镇化效率。依照DEA的基本属性将指标体系分为投入指标和产出指标,在科学性、可比性、系统性以及可操作性的指标选取原则下,选取财政支出与城镇固定资产投资、城镇从业人员及城市建设用地面积分别作为投入指标中表征资本要素、劳动力要素与土地要素的指标。同时选取人均地区生产总值与城镇人口占总人口的比重作为表征经济收益与社会效益的产出指标。以上数据来源于2005-2015年《新疆统计年鉴》以及各地州市的年鉴与统计年鉴。

(二)模型构建

全要素生产率(Tfpch)是城镇化效率的综合反映,Tfpch>1,表示从t期到t+1期全要素生产率提高,即在考察期内新疆城镇化效率水平呈现递增的趋势,反之则效率水平降低。技术效率(Effch)指标城镇化进程中要素资源的配置、利用水平和规模集聚等水平的变化,Effch>1表示技术效率改善,即在考察期内新疆合理优化资源配置与利用水平,反之表示技术效率下降。纯技术效率和规模效率都是从投入产出的生产层面讲的生产技术效率和生产规模效率。技术进步(Techch)指标城镇化进程中生产技术的变化趋势,Techch>1表示技术进步,反之则技术退步。

通过分析全要素生产率,可以得出新疆15个地州市的城镇化效率,探明其发展是源于技术进步还是技术效率的提高,若是依靠技术效率,其中有多少来自于纯技术效率,又有多少来自于规模效率,依此改进不合理的城镇化发展方式。

三、城镇化动态效率分析

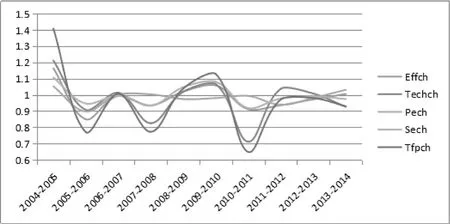

文章使用DEAP2.1软件,利用2004-2014年新疆15个地州市的面板数据,通过Malmquist指数模型,得到年度新疆城镇化全要素生产率变化曲线图,见图1。从时序变化上看,新疆15个样本地区的城镇化效率呈波浪式起伏变动趋势,其全要素生产率呈现出三个上升波峰和三个下降波谷的特征。三个上升波峰分别出现在2006-2007年、2009-2010年以及2011-2013年间,从改善程度上看,第二个上升波峰的城镇化Malmquist指数最高。下降波谷分别呈现在2005-2006、2007-2008与2010-2011年间,其中第三个下降波谷的全要素生产率最低。对影响全要素生产率的因素进行分解可以看出,在城镇化效率提高期间,技术进步的改善是全要素生产率波动的主要原因。

图1 2004-2014年新疆城镇化全要素生产率变化曲线图

(一)时间序列分析

具体来看,2004-2005以及2008-2010年间,全要素生产率的提高来源于技术效率与技术进步的双正向贡献。2013-2014年间,技术进步的无效变动成为制约城镇化效率水平提升的藩篱。2006-2007以及2011-2013年间,技术进步对全要素生产率的正向作用远超过技术效率的负向作用,弥补了技术效率的减弱趋势,使全要素生产率出现上升的趋势。2005-2006、2007-2008以及2010-2011年间,技术效率与技术进步同时出现双低的现象,导致城镇化效率总体低下。

从技术效率的分解式来看,2004-2005年间,纯技术效率与规模效率的共同正向影响了技术效率变化,表明这一阶段新疆城市发展向最优规模靠近,集聚水平不断提高。2008-2010年间,规模效率变化优于纯技术效率变动,技术效率的变化主要受纯技术效率下降的拖累。2006-2008与2013-2014年情况相似,纯技术效率变化普遍优于规模效率变化,要素资源配置效率不断优化。2005-2006年以及2010-2013年,技术效率变化均<1,其原因在于纯技术效率变化与规模效率变化同时低于1。

(二)空间变化分析

考察期内新疆15个地州市城镇化全要素生产率的平均值为0.945,仅达到最优水平的94.5%,总体上并未达到理想状态。在城镇化发展质量与速度双提升的背景下,新疆86.7%的地州市城镇化发展效率呈下降发展态势。从新疆各地州市来看,仅有处于北疆地区的石河子市与克拉玛依市城镇化效率呈现递增趋势,其余地州市均维持在1以下,其中哈密地区处于末尾。

北疆、南疆与东疆地区的城镇化全要素生产率平均值分别达到0.952、0.961与0.885。全疆中,南疆城镇化效率相对较高,其次是北疆与东疆。东疆地区的城镇化效率显著低于全疆平均水平,处于下降的态势,与南疆地区差异显著。北疆地区与南疆地区较为相似,这一现象与现实中全疆各地经济发展水平的差值不相符合。笔者认为产生这一现象的主要原因由以下两个方面共同组成:一方面,由于北疆地区城镇化的发展先于南疆地区,拥有较高的城镇化增长基数,故以动态指标测算发展效率时相对较低。另一方面,已经拥有较高城镇化率的北疆地区,经过了多年的高增长、快发展,进一步提升的动力相对而言有所不足。将全要素生产率进行分解可以看出,北疆与南疆地区的技术效率变化值均超过了技术进步变化。南疆、东疆及北疆地区技术效率变化与技术进步变化的差值分别为0.024、-0.035及0.028,表明只有东疆地区的城镇化效率显著受制于技术效率的变化。而南疆与北疆地区的技术利用率较低,其技术的引进能力与吸纳能力有待提高。

南疆、北疆与东疆全要素生产率的极差分别为0.057、0.141与0.135,表明城镇化效率在北疆与东疆地区存在较大的异质性。在北疆地区的8个地州市中,75%的区域为城镇化低无效增长的地州市。新疆城镇化全要素增长率变化排名第一的是石河子市(1.009),表明其全要素生产率年均增长速度为0.9%,主要源于技术进步的改善。排名第二的克拉玛依市与之相比,拥有较高的技术效率,表明其城镇化发展对所投入的各种生产要素利用程度较好,利用效率基本处于整体递增的状态。东疆地区整体水平偏低,拥有较高的发展潜力。从内部来看,对其全要素生产率进一步分解可以看出,其城镇化效率受制于技术效率与技术进步变化的低增长,在考察时间内北疆地区城镇化投入要素利用率较低、资源配置并不合理,特别是哈密地区。东疆地区的城镇化经历了粗放式的发展模式,正遭遇集约化发展的危机。对此,应当转变城镇化发展方向,提高资源利用效率、转变经济增长方式,走内涵式发展道路。南疆地区与北疆地区情况相似,其技术效率与技术进步变化分别上升了0.2与0.6个百分点,相对而言其城镇化发展存在规模集聚效应。这与我国扶贫开发、对口援疆的政策密不可分,持续的外部政策扶持和资金投入成为主基调,使得南疆地区城镇化发展换发活力。

四、结论与政策建议

本文通过测算新疆2004-2014年城镇化的动态效率,得到以下结论:第一,在城镇化效率提高阶段,技术进步的改善是新疆城镇化水平波动的主要原因。第二,北疆地区的技术进步变化、纯技术效率变化与规模效率变动都与南疆地区相差不多,由于北疆地区城镇化水平增长基数大,表明北疆地区城镇化进一步成长动力不足。第三,南疆与北疆地区的内部情况相似,其城镇化发展存在较大的异质性。第四,东疆地区的城镇化效率低于全疆平均水平,表明其转变城镇化发展方式、提高资源利用效率已经迫在眉睫。

基于本文所得到的结论,借鉴其他地区的发展经验,本文认为可以从以下两个方面提高新疆城镇化发展效率,补齐短板:一方面,提高资源利用效率,走集约化发展道路。粗放式的发展所能起到的推力是有限的,原有的高投入、低产出,高能耗、低效率的发展方式难以为继。为此,我们必须选择走集约化的发展道路,探寻区域城镇化效率不同影响因素的最佳组合。另一方面,加大科技创新力度,走科技化发展道路。由于资源的稀缺性,城镇化势必要从“要素驱动”转变为“创新驱动”,科技创新才是城镇化发展的不竭动力。在城镇化发展过程中应当整合科技资源,特别注重外部科技消化与吸收能力以及内部科技的培养与研发能力。

参考文献:

[1]李佳佳,罗能生.城镇化进程对城市土地利用效率影响的双门槛效应分析[J]. 经济地理,2015,35(07):156-162.

[2]马海良,徐佳,王普查.中国城镇化进程中的水资源利用研究[J].资源科学,2014,36(02):334-341.

[3]韦福雷,胡彩梅,鞠耀绩.省域城镇化金融支持效率及影响因素[J].金融论坛,2013(10):3-8.

[4]杨军,王厚俊,杨春.我国城镇化对农产品物流效率的影响[J].农业技术经济,2011(10):63-68.

[5]王家庭,赵亮.我国区域市化效率的动态评价[J].软科学,2009,23(07):92-98.

[6]罗腾飞,邓宏兵.长江经济带城镇化效率测度及时空差异研究[J].华中师范大学学报(自然科学版),2016,50(03):423-434.

[7]宋林,张杨,郭玉晶.环境约束下陕西城镇化效率的区域差异及空间格局[J]. 人文地理,2016(06):115-122.

——军旅写生作品展