北宋官窑瓷研究

蔡书文

(武夷山市瀚承瓷玉博物馆,福建 武夷山 354300)

0 前 言

北宋官窑是宋代皇家御窑,制瓷仅供皇家使用,权臣贵胄也只能望瓷兴叹,宋人称皇家为官家,故而这极特殊的皇家御窑便被命名为“官窑”。明代人高江村有诗曰:“烧成惟献至尊用,郑重特以官窑名”。现在所说的“官窑”通常可以作两种理解:一种是广义的(泛指历朝历代官窑);另一种是狭义的(单指被命名为“官窑”的北宋官窑)。

北宋官窑(汴京官窑)为宋代五大名窑之一。北宋官窑乃因宋徽宗不满于当时贡御瓷器的瑕疵和缺陷,引入汝瓷及开封东窑等窑口窑系的制作精华,在东京汴梁,即今河南开封,按照自己的设计、亲自指挥烧制和创制的巅峰之瓷。它不仅是我国陶瓷史上第一个由朝廷投资兴建的“国有”窑口,也是第一个被皇帝个人垄断的瓷器种类。徽宗皇帝为追求艺术而建窑,故在制作上不计成本,其生产关系为:“朝廷置窑、内府制样、民匠造器、兵士供役”,所烧产品唯供朝廷使用,不在市场流通,珍稀罕有,常人难以见到,一如清代学者陈浏在其《陶雅》一书中所言:“宋官窑者绝不经见,世人罕能识之者。”

1 北宋官窑瓷工艺特征

1.1 型

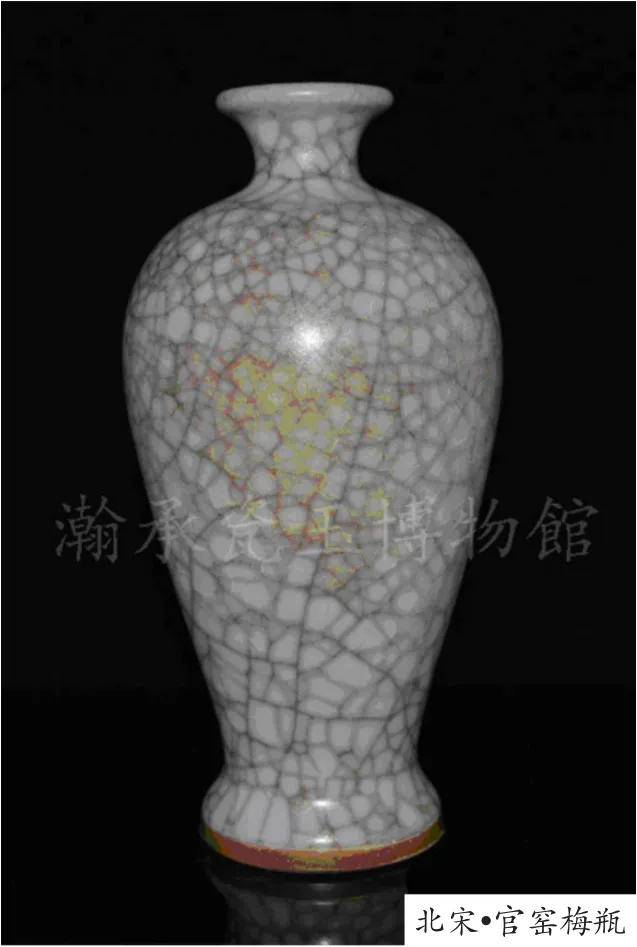

北宋官窑瓷的器型主要分为两大类:一是礼器类;二是文房用具类。礼器类多仿青铜器型,有瓶、尊、鼎、炉、觚、簋等,文房类有笔筒、笔洗、笔架、水盂、水注等。其造型古朴浑厚而不失精巧俊秀,比例协调,曲线优美,形态恰到好处。形神无不表现出宋人的审美境界和文人气质,这是历代都难以企及的巅峰之作(见图1、图2)。

1.2 胎

图1 梅瓶Fig.1 Prunus vase

图2 兽耳瓶Fig.2 Vase with animal-shaped handles

北宋官窑瓷的胎骨有白、灰、红之分。其土取自汴东阳翟,淘炼极精。优质的原材料要经过四季的风吹日晒、雨雪浸润,待其陈腐到位自然软化后再碾磨粉粹、过筛成粉、水积池澄,从中提炼瓷泥,反复搓揉使其呈膏泥状方可入用。北宋官窑瓷足根露胎处多采用了垫饼或垫圈垫烧,为防止黏连,通常都会使用窑砂撒在器足和垫饼之间(见图3)。垫饼或垫圈上的铁离子在还原气氛中析出而依附在器底足上,因其多含铁质的黑、褐等色泽,从而使器底足露胎处形成一圈褐黑色的所谓“铁足”(见图4)。北宋官窑瓷外底心直至圈足边,多采用同时期钧窑常用的底刷酱褐色护胎釉工艺(见图5)。

1.3 釉

北宋官窑瓷在烧制工艺上是先烧胎,而后再施釉,常见釉色有天青、粉青、灰青、大绿等,施釉最少三次以上,使釉层与其它名瓷的釉相比都厚得多,故釉质肥厚,酥光宝晕。釉内掺入了黄金、玉粉、宝石等名贵物料,因此在自然光下熠熠生辉、五彩斑斓(见图6)。因其多次上釉的缘故,且北宋官窑瓷釉料配方的特殊性(高温下不易流淌),故器口和器身的釉都极厚,自然也就显不出胎的颜色,因釉面常年氧化的缘故,器口处显露出老化痕迹,视觉上呈现出一丝淡淡的紫意(见图7)。

图6 梅瓶釉面在自然光下熠熠生辉、五彩斑斓Fig.6 The dazzling effect of the glaze on the prunus vase in the daylight

1.4 气泡

北宋官窑瓷釉下气泡颗粒大而明亮,并累叠密集,如史料“聚沫攒珠”之述。所谓的“聚沫”是指其釉内气泡旁吸附着少则数粒多则十数粒乃至数十粒微小的像“沫”一样的小颗粒,它们共同组成了一个大气泡,釉中密密麻麻、层层叠叠聚集了大量这种气泡,称之为“聚沫”,气泡吸附“沫”少的称为“珠”,“攒珠”顾名思义就是将“珠”串在一起(见图8)。因其釉厚则所蓄氧分子就多,入窑开火后,经氧化焰的煅烧,在这些至肥至厚的釉达到熔点沸腾前,便稳火进行缺氧的强、弱气氛还原,窑炉在产生的窑压作用下,迫使烈火生成的一氧化碳钻入釉内,与釉中所含的氧分子结合,这便使得釉层中出现无数细密的气泡,且难以在窑压下发挥出来,其形态如沫如珠,此乃北宋官窑瓷特有之奇观。也正缘于这些细密气泡的存在,才产生了北宋官窑瓷温润如玉的质感,消除了那些由氧化火焰直接烧成的琉璃质感和与其相辅相成的贼光(见图9)。

1.5 款识

北宋官窑瓷器款识多达数种, 宫廷用瓷器物的款识,有“奉华”“奉刘妃”(刘氏系宋徽宋得宠贵妃)、“后苑”、“ 禁苑”(均为宋徽宗挥霍纵乐的御园)、“尚食局”(北宋宫内主管御膳机构)、“修司”(北宋主管皇城太庙修缮)、“ 天章阁”(北宋朝廷掌握的三大学府之一)、“ 包公府”(北宋汴京府衙)、“八作司”(北宋朝廷掌管宫城手工作坊的机构)等。

北宋官窑除上述款识外,还有“官”字款,有三种形式:刻“官”字款、凸“官”字款(见图10),这两种都是楷书款,还有一种凸“官”篆字款。总之,以上款识应专属北宋汴京(今河南开封)官窑瓷专用。

图7 梅瓶器口处老化痕迹Fig.7 The aging trace on the mouth of the prunus vase

图8 梅瓶釉中气泡放大图Fig.8 Magnified image of bubbles in the glaze of the prunus vase

图9 温润如玉的质感Fig.9 Jadelike texture

图10 梅瓶酱色护胎釉遮盖下的凸“官”字款Fig.10 The embossed mark “Kuan (Ofcial plant make)” on the prunus vase covered by caramel glaze

北宋官窑瓷对瓷质的追求和完善达到了一个很高的水平,其釉质肥厚,如脂如玉,胎骨致密,似膏似肪。在原料选用、色调调配上极为讲究,尤其在原料选用上,可以说是穷其奢华,不惜代价,黄金、玉粉、宝石皆以入器,真可谓是无宝不烧器,这也成为注重烧制成本的民间窑口和其它窑口不能仿造到位的主要原因。对汝窑的支烧法加以改进,增添了垫、支垫结合的烧法,器物受力更均匀,使得胎骨更坚挺,从而为釉质更趋淳厚、匀润创造了条件,真正达到了肥若堆脂,抚之如缎似玉,攥之仿佛出油的艺术效果。因“紫口铁足”是北宋官窑瓷之非必有特征,本文中将粗略带过,不再单列研究。

2 北宋官窑瓷一器多纹(开片)现象

北宋官窑瓷主要以釉色之美、纹裂之俏,去追求艺术上至高至上的大境界。造型古朴庄重,所裂纹片灵动飘逸,形如龟背,色如鳝血,釉面莹莹冰片极富美感。引来一代君王乾隆皇帝由衷赞叹,欣然提笔挥毫,置下了一首至今读来仍觉得脍炙人口的诗篇:

李唐越器久称无,赵宋官窑珍以孤。

色自粉青泯火气,纹犹鳝血裂冰肤。

摩挲真是朴之朴,咏叹仍非觚不觚。

合赠何人合长吉,苁花得句负奚奴。

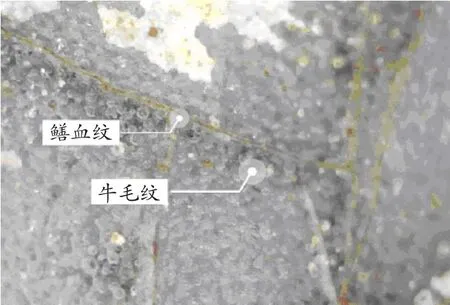

2.1 牛毛纹

大开片呈经线走势由上至下呈暗黑色的开片纹,该纹是在器物刚烧成时就已形成,只是刚出窑时颜色呈暗红而不是我们现在所见的暗黑色。其成因是:当窑炉温度达到最高点后就开始了还原焰的煅烧,同时也就开始了降温过程,因釉厚的原因。当器物表面的釉开始凝结时,器物的胎釉结合处正是温度最高之时,此时的热动能携带着胎中各色杂质,挣开离胎最近的釉层的束缚,拼命向釉面挤去。随着热动能逐渐减弱,裹挟着各色杂质挤入釉中的带色纹片,由于失去了继续向前推挤的动力,戛然而止地镶嵌在厚釉的中下部,而此时釉面部分因已凝结,受热动能余力影响,所有的带色开片纹上方釉面部分都会出现一条极细的无色开片(冰裂纹),以用于释放器物内部的剩余热能。此无色开片纹和釉下的有色开片纹重叠。北宋官窑瓷最初产生时为无色开片的冰裂纹和带有暗红色的鳝血纹片,这是北宋官窑瓷刚出窑炉时的原始状态,也就是徽宗皇帝最初看到的样子。

随着时间的推移,器物在各种自然条件下(如热胀冷缩)纹痕渐渐变宽,纹痕内充满各种填充物。填充物经氧化后就像深夹于缝隙间带色的老锈,其色有的线段浅,有的线段深,与此同时胎内老色沿着开片纹渐渐向外渗出,空气则沿着冰裂纹痕向釉中渗入,空气中氧气与纹痕下的老色釉质发生氧化反应,使纹痕下的釉质提前老化、变色,出现了我们现在看到的牛毛纹(见图11)。因此徽宗皇帝看到的只是鳝血纹和冰裂纹,之后演化成的牛毛纹和金丝纹,徽宗皇帝是无法亲眼目睹了。

2.2 鳝血纹

北宋官窑瓷器物刚出窑时,釉下带色的纹片因其色呈暗红如鳝鱼之血故而被称做“鳝血纹”,“鳝血纹”的大量形成使得器物的釉面被分割成大大小小的块状网纹,其形恰如乌龟背上的纹路,故而也被称做“龟背纹”,北宋官窑瓷被学术界盛赞的“形如龟背,色如鳝血”的特征就这样被大家推崇和公认。时过境迁,当年的“鳝血纹”变成了今天的“牛毛纹”,而当年“鳝血纹”上的“冰裂纹”因长时间氧化,纹痕内充满各种填充物,颜色渐渐由无色变黄,由黄变红再变成暗红,也就是器物釉面现在看到的“鳝血纹”(见图11)。

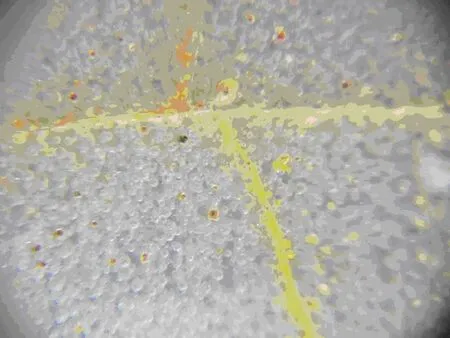

2.3 金丝纹

图11 梅瓶釉面放大图Fig.11 Magnified glaze surface of the prunus vase

现在知道北宋官窑瓷器物刚出窑时就有两种开片,一是鳝血纹;二是冰裂纹。而且这两种开片还是在同一条线上,严格来说应属于同一开片纹,因其当时表象不同,而之后又因时间和氧化作用产生的反应,所呈显像仍然不同,所以把它分成两种开片纹来看待。

由于胎釉的膨胀系数不同,器物出窑后长时间的热胀冷缩,内部产生的应力必须得到释放,释放的过程就会使釉质产生新的裂纹(开片),随着时间的推移,不断地热胀冷缩就会不断地产生内部应力。因此,釉面就会不断地逐渐开出新的冰裂纹,长时间累积下,冰裂纹的颜色渐渐由无色变黄,这一阶段的黄色纹痕称其为金丝纹(见图12)。

2.4 冰裂纹

从以上文描述可知,不管是刚出窑的器物还是后来为释放应力所需,北宋官窑瓷釉面都在不断地开出新的无色的开片纹,这种无色透明犹如坚冰初裂的纹痕就被称作冰裂纹(见图13)。

综上所述:我们现在看到的北宋官窑瓷的四种纹片色(见图14)和刚出窑时的器物纹片是不同的。现在看到的牛毛纹是当时的鳝血纹,当时的冰裂纹却是现在看到的鳝血纹,金丝纹和现在看到的冰裂纹则是器物出窑后因内部应力作用,后来随时间流逝开出的新的纹片,这种自然的变化是后仿者无法企及的。

图12 梅瓶釉面放大图——金丝纹Fig.12 Magnified silk crackles in the glaze surface of the prunus vase

图13 梅瓶釉面放大图——冰裂纹Fig.13 Magnified ice crackles in the glaze surface of the prunus vase

图14 梅瓶釉面四种纹片Fig.14 Four types of crackles in the glaze surface of the prunus vase

3 结 论

在浩如烟海的古代遗存中,瓷器占据了极为重要的一席之地。自东汉瓷器制作渐渐成熟以降,中华瓷器不论从其深度还是广度,艺术性还是实用性都得到了世人的广泛认可。

宋代在我国历史上是一个重文轻武的年代,文人得到朝廷重用和民间的尊重,而他们的喜好成为了当时的风向标。文人好雅,故而雅文化占据主体贯穿整个宋代。宋文化的深厚积存,至今可谓“前无古人后无来者”,令后世雅者高山仰止,难以逾越。

中国瓷器享誉全球,在外国人眼里瓷器就代表了中国,CHINA就是瓷器的意思。那么在历朝历代的瓷器中,宋代瓷器自然而然地成为了其中的杰出代表,而北宋官窑瓷又是这顶皇冠上的璀璨明珠。