青少年冲动性攻击与应激、血清脑源性神经营养因子水平的相关性*

近年来全球青少年暴力犯罪率居高不下,给公共卫生带来了严峻挑战。攻击、暴力、反社会行为被认为是一个连续谱[1]。攻击行为可以是主动性的(Proactive),或者是反应性(Reactive)的。前者被称为预谋性攻击(Premeditated Aggression),它是指有计划的、蓄意的攻击,特征是不具有冲动性、可受控制。而后者也被称为冲动性攻击,它是指面对挑衅、威胁或挫折的一种反应,特征是常常反复发生、不受控制。研究发现冲动性攻击在暴力犯罪中起着重要作用。

青少年阶段,应激是常见的。青少年由于对父母的依赖性逐渐减少,他们在生活中经历应激的可能性大大增加。应激对不同年龄段的人产生的影响不同,对青少年的影响比成人可能更大[2]。因此,青少年时期也被认为是“应激敏感期”,会出现焦虑抑郁患病率的增加和问题行为的产生[3,4]。应激反应涉及到许多调节因子,脑源性神经营养因子(Brain-Derived Neurotrophic Factor,BDNF)便是其中一种。BDNF是一类促进神经元发育、生长、存活的蛋白。有研究表明BDNF和应激密切相关。基础研究发现在持久的慢性应激下动物海马处的BDNF浓度是降低的。人体中,血液中的BDNF水平作为脑部BDNF水平的一个参照,被发现在许多疾病比如创伤后应激障碍的个体中浓度有所降低[5]。

不论是动物实验还是人类研究都证实攻击行为与应激有关。动物实验支持在青少早期的应激会增加成年期的冲动行为,雄性金仓鼠在青少期反复受挫会导致其成年期出现攻击行为[6,7]。同样地,早年生活应激可以导致个体今后的暴力或反社会行为。著名的“挫折-攻击理论”[8]为人们理解精神病理学和冲动性攻击行为之间的联系提供了一个模型。在这个模型中,人类在面对挫折或者应激时所出现的负性情绪状态可能会变成愤怒,最终增加了冲动性攻击行为的倾向。无法抑制由挫折、敌意、道德脱离、自我调节带来的冲动是冲动性攻击最可能的原因[9,10]。考虑到冲动性攻击带有明显的情绪因素,而青少年的特征之一即是容易冲动、喜欢寻求新奇事物和冒险。再加上预谋性攻击被认为更多地由遗传因素来调节。因此,从环境因素的角度来探究青少年冲动性攻击的发生机制似乎更有价值。

至今,有关青少年冲动性攻击行为和血清BDNF水平之间的关联性研究在国内尚未见报道。因此,本研究假设青少年的冲动性攻击行为与应激、BDNF之间存在关联,本研究拟对它们之间的相关性进行初步探索,旨在更深入地了解冲动性攻击行为的发生机制,以利于更有效的干预。

1 对象与方法

1.1 对象 本研究在上海市某所工读学校内进行,选择初一至初三的男生作为研究对象。本研究是另一项已经发表的较大研究的其中一部分[11]。研究组纳入51名有冲动性攻击行为的学生,对照组纳入53名无冲动性攻击行为的学生。研究组入组标准:(1)据自我报告及教师反映本研究前半年内有冲动性攻击行为,具体定义为同时满足以下3个条件:半年内发生针对他人躯体攻击次数≥3次;修改版外显行为攻击量表(Modified Overt Aggression Scale, MOAS)[12,13]加权总分≥1分;修订版Barratt冲动量表(Barratt Impulsivity Scale-11,BIS-11)[14]总分>70分;(2)年龄为12~18周岁,《中小学团体智力筛选测验》评定的智商>70分者;对照组入组标准:无冲动攻击行为的定义为同时满足以下3个条件:研究前半年内未发生针对他人的躯体攻击行为;MOAS加权总分<4分,且“体力攻击”项为0分;BIS-11总分<70分。排除标准:重性精神障碍,包括精神分裂症、情感性精神病(由两位精神科医师面检确定),内分泌疾病,脑器质性疾病史,脑外伤史。所有研究对象均取得监护人知情同意参与本研究。研究组年龄平均(14.47±0.86)岁,智力平均(84.77±12.58)分;对照组年龄平均(14.43±0.09)岁,智力平均(83.15±10.80)分。两组年龄、智力比较差异无统计学意义(P>0.05)。研究组MOAS总分平均7.00(5.00~12.50),BIS-11总分平均75.00(72.00~80.00);对照组MOAS总分平均3.00(0.00~9.00),BIS-11总分平均3.00(0.00~9.00),两组MOAS、BIS-11总分比较差异有统计学意义(P<0.01)。

1.2 方法

1.2.1 临床资料收集 使用自编一般调查问卷收集受试者的人口学资料,包括年龄、民族等。以《中小学团体智力筛选测验》筛查智力,使用MOAS和BIS-11分别评估受试者的攻击行为和冲动性。

1.2.2 生活应激水平评估 采用青少年生活事件量表(Adolescent Self-rating Life Events Checklist, ASLEC)[15]调查受试者最近半年内的应激水平,该量表由27项可能给青少年带来心理反应的负性生活事件构成,包括人际关系、学习压力、受惩罚、丧失、健康适应和其他共6项因子。

1.2.3 BDNF水平检测

1.2.3.1 血标本采集及贮存 受试者统一于同一天早晨7点采集空腹肘静脉血4 ml,置于抗凝管中。采血后2 h内离心(转速3000转/min,15 min),吸取上清液置于-70 ℃保存待测。

1.2.3.2 血清BDNF检测 采用酶联免疫吸附试验法测定,试剂盒为美国R&D公司提供。按照说明书步骤操作,检测灵敏度为15 pg/ml。全部样本集体1次检测,使用同一批号试剂盒,由同一人操作完成。

2 结果

2.1 两组ASLEC评分比较 研究组ASLEC总分及人际关系、受惩罚、健康适应因子分均高于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组生活应激水平比较

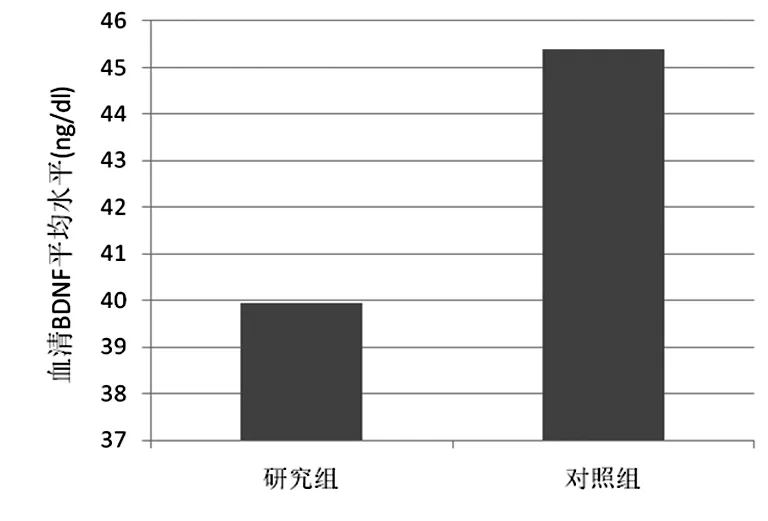

2.2 两组血清BDNF水平比较 研究组血清BDNF平均浓度为(39.95±15.48)ng/dl,对照组为(45.40±19.17)ng/dl,两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。但可以看出,研究组浓度有低于对照组的趋势。见图1。

2.3 攻击性、冲动性、应激水平、BDNF水平的相关分析 在全部受试者中将MOAS总分、BIS-11总分、ASLEC总分及各因子分、BDNF水平引入行相关分析。发现MOAS总分与ASLEC总分及人际关系、受惩罚因子呈正相关(P<0.05),与BDNF呈负相关(P<0.05)。BIS-11总分与ASLEC总分、人际关系、受惩罚、健康适应因子呈正相关(P<0.05)。见表2。在研究组、对照组中分别作上述相关分析时,结果如下:研究组中,MOAS总分与ASLEC 受惩罚因子呈正相关(r=0.312,P<0.05);BIS-11总分与ASLEC各因子及BDNF均无相关性(P>0.05)。对照组中,MOAS总分与ASLEC 受惩罚因子呈正相关(r=0.395,P<0.01),BIS-11总分与ASLEC及BDNF均无相关性(P>0.05)。

图1 两组血清BDNF水平比较

表2 全部受试者攻击行为、应激、BDNF相关性分析(r)

注:*P<0.05,* *P<0.01

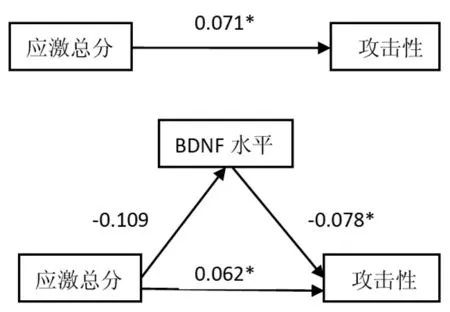

2.4 BDNF水平在应激和攻击行为之间的中介效应分析 以应激总分为自变量,BDNF水平为中介变量,MOAS总分为因变量建立路径模型,进行中介效应分析。见图2。第一步,进行ASLEC总分对MOAS总分的回归分析,回归系数达到显著水平(B=0.075,P<0.05)。第二步,进行ASLEC总分对BDNF水平的回归分析,回归系数未达到显著水平(B=-0.121,P>0.05)。第三步,检验BDNF水平和MOAS总分之间的关系,回归系数达到显著水平(B=-0.078,P<0.05)。第四步,进行Sobel检验,得到Z值为0.532,P>0.05,提示BDNF水平在应激水平和攻击行为之间的中介效应不显著。

3 讨论

本研究调查了青少年中冲动性攻击行为和生活应激水平、血清BDNF水平的关系。结果显示有冲动性攻击行为的青少年近期生活应激水平要高于无冲动性攻击行为的青少年。这与张璐璐等[16]研究中发现暴力风险高的青少年应激水平高于暴力风险低的青少年的结论基本一致,也支持了本研究中青少年冲动性攻击可能与应激有关的假设。青少年时期是个体发育的特殊时期,在此阶段青少年经历的生理、心理、认知方面的变化,其中有些有可能成为潜在的应激源[17]。应激生活事件也可来自多个层面,包括家庭、学校、个人等。国外研究者发现同伴的欺凌、打架是青少年中最常见的应激事件[18,19]。这在一定程度上提示攻击行为本身对受害的一方来说可以成为应激源,反过来又会影响攻击行为的发生。

本研究发现冲动性、攻击性和应激水平之间呈正相关。应激水平的增加可引起冲动性和攻击性的增加。国外有研究者对在监狱内服刑的少年犯进行调查,发现经常被欺压的犯人,其冲动性分值高于那些不受欺压的犯人,提示他们都带有很强的冲动性[20]。许多理论都尝试对应激和冲动性攻击行为之间的联系进行解释。有的研究者认为应激使个体产生负面情绪,比如愤怒、敌意,干扰了个体应付应激的能力,导致出现攻击行为用来逃避应激。有的认为应激耗尽了个体自我调整的策略,便难以有能力抑制攻击的冲动[21]。应激也有可能通过和基因如γ-氨基丁酸亚单位基因GABAR2交互作用来增加攻击行为[22]。但目前为止,应激引起冲动性攻击增多的机制尚不明确。在青少年中引导他们正确应对应激,对于降低应激有关的问题行为是非常重要的。

本研究或许为国内首次对青少年冲动性攻击行为和血清BDNF水平之间的关系作报道。研究结果显示,有无冲动性攻击行为的青少年之间BDNF水平比较差异无统计学意义,前者有低于后者的趋势。没有发现阳性结果可能的原因如下:第一,本研究样本量不是很大,可能造成结果的阴性。第二,如前所提及的,在本研究已发表的结果中发现有冲动性攻击行为的青少年血清皮质醇、血浆促肾上腺皮质激素水平均要低于无冲动性攻击行为的青少年[11],因此推断下丘脑-垂体-肾上腺轴活性指标可能比BDNF这个指标对应激更敏感,反应性更强,在应激引起青少年冲动性攻击行为的机制中作用要比BDNF更明显。在建立的BDNF水平中介效应模型中,未发现显著效应也可同时证实该推断。第三,本研究中未发现BDNF水平和应激总体水平及应激量表各因子之间存在相关性。青少年时期是大脑发育和成熟的阶段,有研究提示慢性应激会损坏皮质、边缘系统等脑部结构的发育和成熟,具体的机制尚未阐明。Giedd JN等[23]研究表明青少年大脑皮质和边缘系统结构的变化会导致认知功能和情绪控制能力显著的改变。本研究中调查的是受试者近半年的生活应激水平,因此推断青少年中生命早年的应激或长期慢性的应激可能对血清BDNF水平的变化影响更大。近期生活中短暂的应激可能尚未通过影响脑部结构与功能来影响攻击行为。这些都有待进一步证实。

但是本研究发现攻击性与血清BDNF水平呈负相关,而冲动性与BDNF水平之间无相关性。后者与国外研究者在病理性赌博的青少年中发现高的BDNF水平和高冲动性呈正相关的结论不同[24]。BDNF在脑中以额叶皮质、边缘系统分布居多。有冲动性攻击行为的个体可能存在额叶功能下降,而且动物实验证实眶额叶皮质异常在冲动性攻击中起重要作用[25]。BDNF表达的异常一定程度上反映了上述脑区结构的异常。BDNF水平的低下,有可能影响到青少年大脑的发育,使个体对冲动的抑制也没有完全发育好,从而出现冲动行为;BDNF基因被发现可能在暴力行为的发生中起作用[26],因此,本研究结果提示BDNF可能在攻击行为的产生机制中起间接作用,可能通过影响脑部功能来最终影响攻击行为。

本研究尚存在许多不足之处,在评估应激因素时仅对青少年近半年的生活事件进行调查,有一定局限性。研究中未设置普通中学的学生作对照。研究中采用的血清BDNF指标仅是大脑BDNF水平的一个反映,尚需要更多神经影像学方面的研究证实。