对经筋理论中若干“点”概念的辨析与整合❋

林星星,董宝强,马铁明

(辽宁中医药大学针灸推拿学院,沈阳 110847)

千百年来,经筋理论受到历代医家的重视及研究,可谓“代代传承、世世新识”。尤其近现代以来,学者多站在临床角度对经筋进行阐述[1],无疑有益于经筋理论的推广。但与此同时,“阳性筋结点”[2]“经筋结点”[3]“筋节点”[4]“筋结点”[5]“结筋点”[6]“结筋病灶点”[7]等不同的称谓泛滥,经筋中或生理或病理“点”的概念表述不清,导致目前针灸界对经筋理论中的“点”缺乏统一定论,更枉论对经筋实质的进一步探索。由于含混不清的基础概念势必会阻碍经筋理论的更进一步发展,因此有必要对这些“点”的基本概念进行辨析与整合。

1 经筋理论起源于“点”

经筋理论的发生发展源于古代医家对人体疼痛“点”的规律性总结。原始社会生产力严重不足,每个人几乎都要超负荷努力劳作,以此来满足基本的生活需要。出土于商代的甲骨文卜辞中就有“疾手”“疾肘”“疾胫”“疾止”等病名,说明过度劳作造成了从手肘到膝趾的外周筋肉疼痛现象,且多体现在疼痛“点”上,这应当是引起古人注意、总结并设法解释的最初缘由,也是古医家最早、最直观、最深刻的认识[8]。

对这些疼痛点或刺或灸或熨或引,逐渐形成医学治痛经验得以传承。《医心方》《五十二病方》、敦煌医学卷子中均证实了疼痛点定位的目的是为了表述具体的刺灸点。值得注意的是,临床上出现疼痛点往往并不局限,常迁延引起另外多处疼痛点先后发生,这种现象呈现出一定的规律。“经”者,道之常也,是古医家根据这种互为因果、彼此联系的规律关系整合成的一个大类,是一种抽象的综合性概念。所以经筋理论的起源,实际上是古医家运用取类比象的思维,基于“规律”来阐释“实物”。“经”与“筋”的联用,本身就是对人体本身反复出现的疼痛点及其扩延现象规律性的概括,具有结构性与功能性。无“点”不成“线”,无“线”不成“体”“点”,对于经筋理论具有起源性质的意义。

2 筋结点是经筋理论的基础生理概念

2.1 筋结点的概念衍变

《灵枢·热病》云:“肝经之病,故当取之筋结之间,用第四针曰锋针者,以泻四逆等证。”这是“筋结”二字的最早出现。筋者,《说文解字》解释“肉之力也”;结者,缔也,有附着之意。所以筋结者,指的是可以产生、释放力量,并且起连接、附着、聚集等功能的人体筋肉组织。

但严格意义来讲,《内经》时期尚无对“筋结点”的明确描述。直至明·张景岳首次将经筋结聚之处称为“某穴之次”,创造性地以腧穴之“名”加“次”字来定义经筋结聚之“点”。如《类经》云:“大趾上三毛际,大敦次也。行跗上,与足太阴之筋并行,结于内踝前中封之次”“上行结于手腕外侧腕骨、阳谷之次,上循臂内侧,结于肘下锐骨之后小海之次”。至此确立以“某穴之次”描述经筋定位,进一步促进了经筋理论的发掘、整理和提高。

现代黄敬伟根据经筋机制与原理,“首次在人体发现200多个筋结点”,并认为“筋结点”是“经筋病理状态的一种反应,具有特殊形征可查的特点”[9],以此建立起经筋多维分布规律的认识基础。不过若站在学科或理论发展的角度来看[10],着重病理而避谈生理的认知难免有失偏颇。

于是中国中医科学院经筋病研究室薛立功主任进一步阐明筋结点的生理意义[11],认为“尽筋”是肌肉、肌腱及筋膜起止点的古称,是肌肉、肌腱、韧带、骨的结合点受到收缩力或牵拉力最大的软组织应力点。换句话说,当活动、扭曲、牵拉时,经筋与经筋、经筋与骨、骨与骨之间相连续的位置承受力最大,切力最大,故极易损伤,强调筋结点即是“应力点”。至此,筋结点的涵义方始明确——“筋结点”是经筋理论体系中具有反映经筋生理性质的基础概念。

2.2 筋结点是经筋理论最基本的结构与功能单位

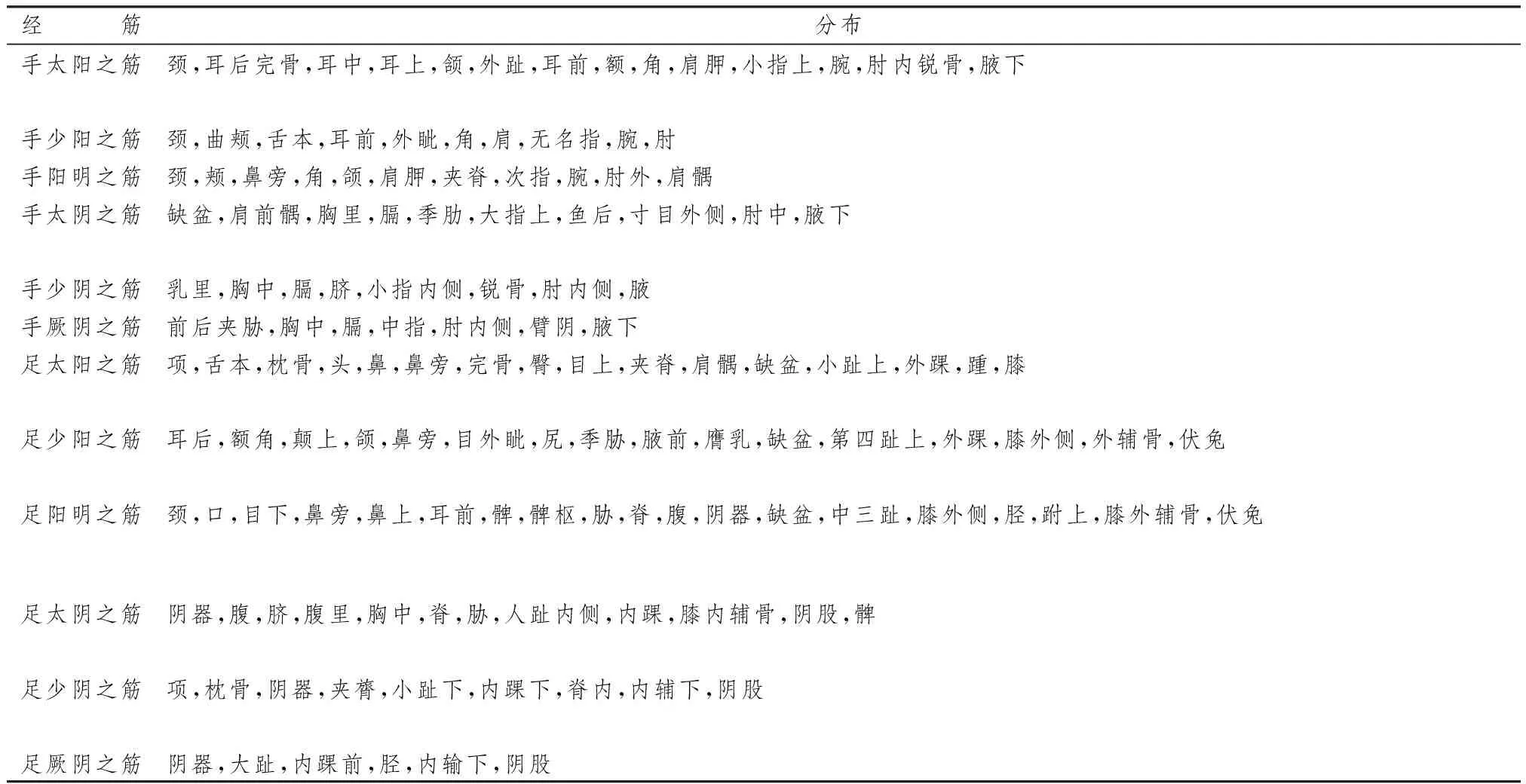

表1显示,《灵枢·经筋》详细记载了筋结点的部位。纵观上表并结合现代医家对经筋的基础研究可以发现,筋结点多在筋与筋之间、筋与骨之间、骨与骨之间的连接处。这些连接处多在肘、腋、髀、胸,古称“八虚”(《灵枢·邪客》)或“八溪”(《素问·五脏生成》)。颈、肩、腰、股、膝、踝等关节处因此被当作“机关要地”,其易损程度与经筋“司运动”的功能分不开。如要产生颈部活动,需要借助除手阳明、手少阳、手太阳、足阳明、足少阳、足太阳等颈部经筋群的刚柔并济,还与上述六条经筋相关的头、项、肩、腰甚至腹部等其他部位经筋群的伸缩有常。反之,任何一个其他经筋部位的损伤,都会导致颈部经筋所处局部环境力线失衡,导致颈部挛缩、拘急、活动障碍,甚至被动姿态的出现。

而经筋体系不单纯强调“八溪”,其他微关节、筋结点一起作为经筋实现“束骨利机关”联接功能的基础元素;而点与线、面与体之间应力或牵张力的最优化分布,产生“牵一发动全身”的联动效果,则是经筋实现“为刚为墙”保护功能的基本保障。筋结点之于经筋,恰如经穴之于经脉、激痛点之于肌筋膜理论,呈现出“以筋会于节”的基本特征。所以,筋结点是经筋理论中实现经筋生理功能(包括连接、固定、束缚、沟通、协调、强化等)的基本单位。

表1 十二经筋“结、聚”部位简表

3 结筋病灶点是经筋理论的基本病理概念

《灵枢·刺节真邪》云:“一经上实下虚而不通者,此必有横络盛加于大经。”筋结点如果受到长期反复的劳损,就会逐渐形成黏连、结节、条索甚至骨性赘生物,即结筋病灶点。

3.1 诊断意义

结筋病灶点可以反映病候,具有鲜明的诊断意义。经筋病候的确诊在很大程度上依赖对结筋病灶点的触诊检查。医师寻找结筋病灶点时,要“切而循之”“推而按之”“按而弹之”“抓而下之”等,除此之外,还有“得气穴为定”“应在中而解”“必先按而在久应于手”的定位方法。法多而理一,即触诊时要用心揣摩,“视其所动者乃后取之”。由于结筋病灶点有发生部位、范围、深浅的不同,其病理反映(如触感、皮肤颜色、按压反馈)亦随之不同。

由于结筋病灶点除了能直接嵌压周围组织而引起疼痛外,还能间接引发气血不通,导致致痛物质析出、津液外渗、营养上输障碍等相关病理反应,出现疼痛或痿软现象,即《灵枢·周痹》所谓的“风寒湿气,客于外分肉之间,迫切而为沫,沫得寒则聚,聚则排分肉而分裂也,分裂则痛,痛则神归之。”当然无论是直接的嵌压还是间接的并发,抑或经筋虚实证,经筋病候总与结筋病灶点有着密不可分的联系。

所以结筋病灶点对经筋病候而言具有尤其特殊的诊断意义。

但是需要额外注意的是,不是所有“以痛为腧”都可以归到经筋的范畴,人体是“皮脉肉筋骨”的层次结构[12],只有这些疼痛点在经筋所结基本部位,也就是筋结点发生损伤,才可以被称作“结筋病灶点”[13],才称得上对确诊经筋病候具有重要参考意义。

3.2 治疗意义

《灵枢·经筋》全篇中涉及到的经筋病候以痛证居多占83.33%,故描述手足阴阳共一十二筋后,必反复提及“以痛为腧”。杨上善著《黄帝内经太素》对此的解释是:“输谓孔穴也,言筋但以筋之所痛之处即为孔穴……邪入腠袭筋为病,不能移输,遂以病居痛处为腧。”现代诸多关节炎、肌腱炎常迁延不愈,即邪气侵入到经筋后不会轻易转输,反而滞留于病所。《内经》强调“病在筋调之筋”“在筋守筋”,故结筋病灶点对于经筋病候同样具有至关重要的治疗意义。

医家常以破、解、散、决之治疗大法,“视而泻之”,使结筋病灶点束缚之经脉(即横络卡压之大经)气血通畅下行,“此所谓解结”。因此解除引起气血痹阻的器质性因素是经筋病候治疗的先决条件[14]。也就是说,治疗经筋病候的关键首先要解除结筋病灶点的卡压,如同行车先铺路、启门先解锁,之后才能“视其寒温盛衰而调之”。

结筋病灶点在经筋理论中不但是诊断病性、确定病位的关键,也是治疗疾病的钥匙,是经筋理论中的基本病理概念。“阳性筋结点”“经筋结点”“筋节点”“结筋点”等从本质而言都是“病化”的筋结点,因此吴中朝称其为“结筋病灶点”更能正确表达其涵义[15]。

4 结语

通过对文献载述的梳理,理清了“点”对于经筋理论的起源性意义,辨明筋结点概念的衍变,将诸多经筋体系中代表病理含义的“点”整合为“结筋病灶点”,认为筋结点与结筋病灶点分别为经筋理论中代表生理与病理的基本概念。对经筋理论中若干“点”概念的辨析与整合,有利于对经筋理论规律性认识的深层引向研究,具有重要的基础与现实意义。

参考文献:

[1] 张双强,裴晓华,王超颖,等.从经筋理论认识乳腺癌术后上肢水肿和功能障碍[J].中医学报,2016,31(1):12-15.

[2] 亓秀娟,高淑红.针刺阳性筋结点治疗肩周炎临床观察[J].西部中医药,2014,27(9):131-133.

[3] 盛国滨,孟悦,唐英.电针经筋结点对缺血性脑卒中急性期偏瘫的疗效观察[J].针灸临床杂志,2016,32(1):56-58.

[4] 张能忠,李世宏,冯祯根.平刺筋节点法治疗腕背腱鞘囊肿临床观察[J].上海针灸杂志,2016,35(2):195-196.

[5] 陈日含,陈日立,陈日锋.针刺帽状腱膜筋结点治疗慢性紧张型头痛疗效观察[J].中国针灸,2013,33(3):219-222.

[6] 刘艳芳.电针结筋点治疗膝关节骨性关节的临床疗效观察[D].南京:南京中医药大学,2015.

[7] 张书剑,张小卿,韩煜,等.膝骨性关节炎经筋病灶点触诊规律分析[J].中国针灸,2012,32(3):267-272.

[8] 薛立功,张海荣.经筋理论与临床疼痛诊疗学[M].北京:中国中医药出版社,2002.

[9] 黄敬伟.经筋疗法[M].北京:中国中医药出版社,1996.

[10] 詹向红,曹珊,刘文礼,等.中医基石学科建设模式的研究与实践[J].中国中医基础医学杂志,2016,22(7):922-924.

[11] 薛立功.中国经筋学[M].北京:中医古籍出版社,2009.

[12] 赵百孝.论针灸“皮脉肉筋骨”层次论治方法[J].中国针灸,2005,25(6):433.

[13] 陈佳丽,林星星,张文静.从时空角度探讨经筋理论的架构[J].中医杂志,2017,58(7):552-555.

[14] 董宝强,林星星,王树东,等.经筋刺法与针至病所理论的关系[J].中医杂志,2017,58(3):187-189.

[15] 吴中朝.经筋释义十论[N].中国中医药报,2016-09-15008.