我国保险不利解释规则司法实践之检视

——以河南省发动机特别损失险案件为例

郑浪晴

(郑州大学法学院,河南 郑州450001)

不利解释规则作为一条古老的合同解释规则,起源于拉丁法谚 Ambigua responsio contra proferentem est accipienda,意思是对于一项含糊不清的回答,应朝着不利于回答者的方向解释,后演变为doctrine of contra proferentem,[1]其确立肇始于英国 16世纪上半叶人身保险的一则判例,之后逐渐发展成为大陆法系与英美法系国家用以规制电信、保险、银行、交通运输等行业中格式条款的一条重要解释规则。我国《合同法》和《保险法》同样移植并确立了不利解释规则,根据该规则,格式条款一旦发生争议,应按通常理解进行解释,如果产生两种以上解释的,则应作出不利于格式条款提供方的解释。下文拟对不利解释规则的产生基础及适用标准作具体分析。

一、产生基础

(一)保险不利解释规则是由保险合同的特性所决定的

不利解释规则的存在主要有三种学说,一为“专有技术说”,该说认为保险已成为具有高度技术性的商行为,而保险人往往滥用保险技术,在保险条款中使用晦涩或模糊之文字。二为“弱者保护说”,该说认为保险交易中的消费者处于弱势地位,双方的“交易能力”不平等,导致地位悬殊。上述学说均基于保险合同的附和特性所致,即“附和契约说”,该说认为因保险条款涵盖法律、精算、医学、建筑等各行各业的专有词汇,术语精细冗杂,因此所载条款一般皆由保险人预先拟定,投保人提出要保申请却省略了拟定合同条款过程中的合意形成,进一步导致投保人在合同成立乃至生效过程中权利利益的丧失,民事主体地位出现倾斜,当形式的公平掩盖了实质的不公时,保险合同私人性的社会化特点进一步展现。

(二)保险不利解释规则是对传统民事理念的突破

在传统民事理念中,“意思自治”是整个民法规范体系内在的精神与灵魂,它赋予现行民法规范体系以生命意志和发展动力,[2]因而其作为基本原理推演出的许多法律制度与逻辑体系屡见不鲜。但在少数民事合同中,可能因主体间信息获取能力、经济能力等存在明显差异,导致某一方很可能突破另一规范基础——主体平等原则,此时“所谓契约自由之原则流于形式上之自由而已,对内容订立之自由完全被剥夺”,体现在保险合同中尤为明显。合意背后的利益再衡量促使立法者打破主体间的“自由意志”被迫偏向另一方的表达诉求,辅之以对合意方的合理期待或信赖利益的保护。不利解释规则作为传统民事理念中公平原则的突破,不平等一方以“割让”本应享有的“意思自治”为代价换取不利解释规则的保护,双方得以在主动与被动表示间达到力量中的相互守恒。

(三)保险不利解释规则是对实践需求的遵从

实践中格式条款起草者的风险预见性与规避能力、交易能力等明显占优,引发实践中保险人与投保人、被保险人之间力量悬殊的问题。第一,保险合同双方因市场供求关系致使缔约主体的可供选择性带来的局限。毋庸置疑,选择任一方签订合同是要约方的自由,但在订立保险合同时却产生局限。由于保险公司需要具备雄厚的经济实力与抵御经营风险的能力,目前国内保险行业中并未形成良好的市场竞争环境,保险消费者与保险经营者存在严重的数量对差,导致投保人在选择保险人时,不能任意挑选后再进行交易。第二,保险合同双方因组织形式的差异导致在产生纠纷时对抗能力的不均衡。保险人与投保人的对抗换言之是组织与个人的对抗,保险人下设法律部门,专门处理因保险案件而产生的法律纠纷。二者由于法律资源的差异直接影响到双方在自由博弈模式下解释合同条款产生的效果。基于以上种种原因,不利解释规则作为矫正双方利益失衡的有效手段应运而生。

二、司法适用之检视标准

(一)争议条款是否为保险人拟定之格式条款

上文已述,不利解释规则因保险合同的附和特性而产生,因此,格式条款的附和性需要该规则的保护。具体看来,格式条款又可分为狭义的格式条款与审批条款。狭义的格式条款由保险人拟定并直接适用,而审批条款则是保险人或保险行业协会拟定后,经保险监管机构审批才能投入市场成为正式的保险条款,这类条款适用不利解释规则。保险人以自身认识水平、经验和利益,在备制保险合同时将基本条款“插入”保险合同,而被保险人对保险合同的备制不能作任何事情,并且在订约时又难以全面知晓合同的性质和内容。因此,对审批条款产生歧义时,可以适用不利解释规则。保险监管机构对强制保险与人身保险能否通过有一票否决的权力,可视为对条款的制定权甚至远高于制定权。纠纷产生时,意思表示的严重对立可令被保险人、投保人产生保险人与保险监管机构人格混同的效果,合同的相对性原则不再受其拘束。保险人的备制行为已为保险监管机构认可,行政干涉的力度与监督之责在审批保险条款通过之时已被合理弱化。归结于此,审批条款也应适用不利解释规则,因此争议条款必须为格式条款无疑。

(二)双方当事人是否对保险条款存在“异议”

由于保险合同的专业性、保险品种的繁多与创新以及交易习惯的差异、经济利益的冲突和不可预见情势时有发生,对保险术语的不同理解通常引发当事人的异议。为了达到胜诉的目的,一方会将某些语义清晰、订立合同意图明确的条款断章取义,曲解其意思,人为虚构“疑义”出现,即使存在所谓的“疑义”也没有适用的必要,因不利解释规则的适用必须以客观疑义的存在作为前提和基础。又或者投保人与保险人均对格式条款的疑义部分给予一致确认,致使内容确有疑义却出现了双方无争议的情况出现,也应一律排除适用,应对新出现的纠纷寻求其他解决办法。如此看来,只有客观疑义存在的基础上,投保人与保险人因不同理解发生争议,才成立客观疑义+主观争议=异议,具备适用不利解释规则的条件。

(三)是否已经穷尽其他解释规则

《保险法》中“按照通常理解予以解释”的“通常理解”的界定仍存在两种误区。其一认为,通常理解即指一个在法律或保险营业方面未受过特别训练的理性第三人,具体而言是指格式保险合同的可能订约者的理解。[3]另一种阐述为我国《合同法》第一百二十五条规定的解释规则,包括文义解释、目的解释、体系解释、交易习惯或惯例解释、诚实信用解释。两者不应割裂理解,按照普通人理解能力为标准做的内涵界定,是依据辞典赋予的词义进行解释,符合公众的一般认知与对最初层级的语义界定,即文义解释规则。易言之,合同法的解释规则已将理性第三人的理解涵盖其中,因此两者是包含与被包含的关系。应注意的是,不利解释规则仅仅为解释保险合同的歧义条款提供了一种手段或者途径,它本身并不能取代合同解释的一般规则,而是与其他规则存在一个渐次适用的顺位关系。若存在几种解释规则皆存在符合文本内涵的情形,或者依靠某种解释方法可以得出不同的理解时,此时不利解释规则才应扮演最后出场的角色,即“依其他合同解释之普通方法,仍不能确定约款之意义时,始得为之,亦即此一补助之解释方法,系最后不得已之手段”。

三、司法适用之样本选择

诚如学者所言:“现代意义上的科学不是通过研究,而是通过对使用方法进行理性检验而建立的。”因此,本文欲回归司法实践检验当前该规则的适用情况与现状。在北大法宝司法案例中,设置检索条件为“时间为2009年10月1日至2017年7月10日,全文以‘保险法、暴雨、发动机’为关键词”,搜索相关的二审判决文书,收集到28个省份695份有效判决书,并对内容进一步观察分析后发现,发动机特别损失险案件①发动机特别损失险(又名涉水损失险),即家庭自用汽车、党政机关、事业团体用车、企业非营业用车的发动机出现损坏时,可以针对发动机进行单独理赔的一项附加险种,投保人只有在购买机动车损失险之后才可投保此险。(暴雨天气造成路面积水的情况下机动车涉水行驶,导致机动车的发动机进水损坏的案件)在审判实践中适用不利解释规则的比重较大。②由于案件涉及机动车损失险与发动机特别损失险,在此对相应的保险条款作特别说明。根据《中国保险行业协会机动车综合商业保险示范条款》(条款编号H2015102)——主险项:机动车损失险,保险责任第六条规定,保险期间内,被保险人或其允许的驾驶人在使用被保险机动车过程中,因下列原因造成被保险机动车的直接损失,且不属于免除保险人责任的范围,保险人依照本保险合同的约定负责赔偿:(四)雷击、暴风、暴雨、洪水…第十条责任免除,下列损失和费用,保险人不负责赔偿:…(八)发动机进水后导致的发动机损坏…。附加险项:发动机特别损失险,保险责任第一条规定,保险期间内,投保了本附加险的被保险机动车在使用过程中,因发动机进水后导致的发动机的直接损毁,保险人负责赔偿。

具体适用占比情况如上表所示,由于各地法院相关案件数量造成的基数不同,造成该类案件适用不利解释规则在0-100%的概率区间均存在,但多数省份于20%-50%间浮动。在695份判决文书中,一审判决中适用不利解释规则作为判决依据的占254件,二审适用不利解释规则的占203件,分别占总数的36.5%与29.2%,③关于二审适用《保险法》第三十条或者《合同法》四十一条的数量统计中,若二审法院未展开对不利解释规则的相关阐述,仅以“一审事实清楚,适用法律(《保险法》三十条或《合同法》第四十一条正确”为由判决,本文暂不计算在内。不利解释规则在发动机特别损失险案件中占到总案件量的三分之一,数量庞大,因此以该类案件考察不利解释规则的适用是否合理更具针对性与一致性。

仍考虑到样本的庞大与数据的误差难以取得实质性的结论,并且地域较小的省份易产生法院间的判决相互影响,在此基础上选取了案件总数较为适宜、地域覆盖面积较大的河南省作具体调查研究,以检索到44份涉及机动车损失险与发动机特别损失险的案件为例,其中一审适用不利解释规则为21件,二审适用不利解释规则为17件,比重已占该案件总数约一半。考虑研究需要,只要一审的裁判理由或二审的裁判理由其中一个涉及不利解释规则,均纳入考察范围,系25份判决文书作为例证的缘由。④这25份具体判决文书的编号为:1.(2016)豫09民终1893号;2.(2016)豫05民终1448;3.(2016)豫 05民终 874;4.(2015)安中民一终字第2021;5.(2015)南民二终字00925;6.(2015)新中民金终字第278;7.(2015)洛民金终字第3;8.(2015)洛民金终字第2;9.(2015)郑民一终字第228;10.(2014)南民一终字第00525;11.(2014)濮中法民开终字第294;12.(2014)信中法民终字第987;13.(2014)驻民三金终字第00007;14.(2014)济中民三终字第116;15.(2014)南民一终字第00446;16.(2014)济中民三终字第00280;17.(2014)南民一终字第00407;18(2013)商民三终字第628;19.(2013)郑民四终字第759;20.(2013)南民三终字第433;21.(2013)三民三终字第116;22.(2013)濮中法民三终字第89;23.(2013)濮中法民三终字第105;24.(2013)平民金终字第185;25.(2013)周民终字第144。结合上文已分析不利解释规则的适用标准,再根据所考察的判决文书一审与二审的裁判理由,笔者归纳以下表格逐一对照分析。

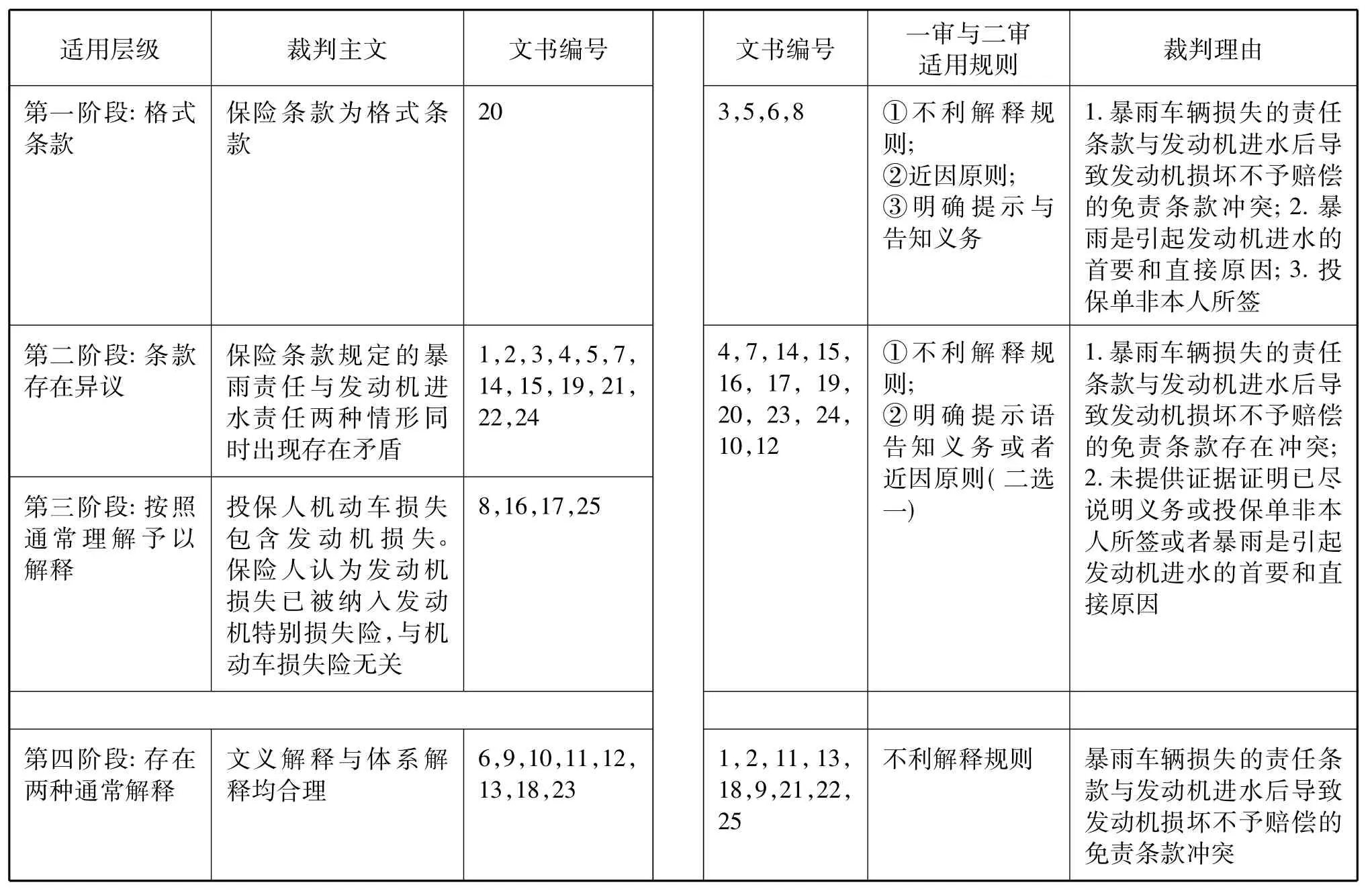

适用层级 裁判主文 文书编号第一阶段:格式条款保险条款为格式条款20第二阶段:条款存在异议保险条款规定的暴雨责任与发动机进水责任两种情形同时出现存在矛盾1,2,3,4,5,7,14,15,19,21,22,24第三阶段:按照通常理解予以解释投保人机动车损失包含发动机损失。保险人认为发动机损失已被纳入发动机特别损失险,与机动车损失险无关8,16,17,25第四阶段:存在两种通常解释文义解释与体系解释均合理6,9,10,11,12,13,18,23文书编号 一审与二审适用规则 裁判理由3,5,6,8 ①不利解释规则;②近因原则;③明确提示与告知义务1.暴雨车辆损失的责任条款与发动机进水后导致发动机损坏不予赔偿的免责条款冲突;2.暴雨是引起发动机进水的首要和直接原因;3.投保单非本人所签4,7,14,15,16,17,19,20,23,24,10,12①不利解释规则;②明确提示语告知义务或者近因原则(二选一)1.暴雨车辆损失的责任条款与发动机进水后导致发动机损坏不予赔偿的免责条款存在冲突;2.未提供证据证明已尽说明义务或投保单非本人所签或者暴雨是引起发动机进水的首要和直接原因1,2,11,13,18,9,21,22,25不利解释规则 暴雨车辆损失的责任条款与发动机进水后导致发动机损坏不予赔偿的免责条款冲突

四、司法适用之样本分析

(一)左半部分:不利解释规则作为“优位解释规则”出现

上表分为两部分,左半部分为不利解释规则的适用条件层级与对应判决文书编号。通过分析发现,第一阶段,应首先确定本案中的机动车损失险条款与发动机特别损失险条款由保险行业协会拟定后报保险监管机构备案,属于狭义的格式条款,对此所有案件均无异议。而第20号案件在判决文书仅写明涉案保险条款为格式条款,据此引用不利解释规则。第二阶段,机动车损失险的暴雨责任与发动机特别损失险的进水责任因两条款存在矛盾引发保险人与投保人的异议,在文书中提及的有12份。第三阶段,按照投保人、被保险人对机动车损失的通常理解即文义解释,经典表述为“机动车损失”应包括车辆因各种保险事故所发生的一切损失,自然也包括保险人所称的“发动机进水导致的损失”,二者之间是一种包容关系,而非并列选择关系,且保险责任中包括雷击、暴雨、洪水等。①参见(2014)南民三终字第00280号。但保险人是基于对合同条款的整体理解,即体系解释,认为机动车损失险与发动机特别损失险条款间不存在矛盾,发动机特别损失险在保险合同中以独立于基本险的附加险而存在,前后规定层次分明,并且发动机损失作为机动车损失险的免责条款,不应当存在投保人或被保险人理解上的矛盾。第四阶段,保险人与投保人解释均合理,投保人认为事故系因暴雨造成,保险人应予赔付;保险人则认为因投保人在积水路面涉水行驶造成车辆损毁,因投保人未购买涉水险(发动机特别损失险),保险人不予理赔,故应当作出有利于被保险人一方的解释。

而从表格中的分析发现,判决文书解释到第四阶段的仅有8份,并且,实践中很多判决文书并未如上表中每步均分析到位,而是出现直接跳转到最后一步的情况。或许在法官“潜意识”中确实认为条款存在两种不同的解释方法,但却忽略了保险人对于合同条款通常理解的说明,法院在裁判主文中只提到投保人的通常理解以辅之判决,保险人的“通常理解”只能在司法文书用来表达抗辩或者上诉的理由中出现。从选取的样本数据可以看出,不利解释规则本应作为“第二位解释规则”出现,但法院在适用时却忽略了对合同有“两种以上解释”的阐明,使其以“优位解释规则”的身份出现,过于急切令其发挥功能效用导致适用时留出可推敲的余地。

(二)两部分结合:不利解释规则作为“补强规则”出现

表格的右半部分是判决文书中使用的具体裁判规则,除了援引不利解释规则作为判决依据外,明确提示与告知义务、近因原则也被法院引用。这25份判决文书裁判理由的运用情况以援用规则的数量为标准可具体分为:①图例备注:数字若有下划线,则表示左右两边均重复出现。左表格第一、第二、第三步可共同视为一部分,与之对应的是一审与二审适用多种裁判规则的情况。而第四阶段对应的是右表格一审与二审均只适用不利解释规则的情况。

A.一审与二审同时都适用了不利解释规则、近因原则、明确提示与告知义务的达到了4份。即对应第一阶段在右半部分的表格。

B.a.一审单独适用不利解释规则,而二审适用近因原则或明确提示与告知义务的案件有10份;b.一审适用不利解释规则与近因原则或明确提示与告知义务,而二审单独适用不利解释规则的有2份。两种情况总计为12份,即对应第二与第三阶段右半部分的表格。

C.a.一审与二审均单独适用不利解释规则的有5份;b.一审未适用不利解释规则,二审却适用的有4份。即对应第四阶段。

同时需要借助左半部分分析,划横线部分为两部分相应阶段同时出现的判决书。从上表中发现,说理处于第一、二、三阶段的共有17份案件(左),而16份案件的裁判理由在适用不利解释规则时,还同时引入了近因原则或者明确提示与告知义务(右),相互重合的判决文书有12份(划横线),超过二分之一。反之,8份判决说理进入第四阶段,而在一审与二审均只适用不利解释规则作出裁判有9份判决文书,与之互相重合的有4份文书,约二分之一。因此可以得出这样一个论断,在判决文书中,若对《保险法》第三十条的说理层级愈低、层次愈模糊,所适用的判决依据越多;运用不利解释规则进行说理愈详细,适用不利解释规则作出单独判决的可能性愈大。

以文书的一审与二审对裁判规则的运用作为切入口,一审中适用不利解释规则,而二审中却加入明确提示与说明义务或近因原则辅助判决的,25份判决文书中占到了10份,达到近一半的数量(B-a)。而不利解释规则在二审中作为“新成员”加入的情况很少,25份判决文书中只有4份(C-b)。另外,从裁判内容的篇幅占比情况看,在有多个规则作为裁判理由时,文书表述也不以不利解释规则为主,而以如实告知义务与近因原则作为裁判主导。据此是否又能得出一个结论?纵使法院希望挽救投保人的预期利益,然在理论表达深度不足的情况下,不利解释规则需以其他裁判规则作为支撑,或者已经成为明确提示与告知义务与近因原则的“补强规则”,以便相互佐证增强文书裁判说理的“说服力”。

(三)小结

不可否认,面对处于缔约弱势又饱受危险煎熬之苦的投保人一方,“锄强扶弱”以实现“公平”是法院审理保险案件的主要思路。[4]不利解释规则在发动机特别损失险案件中作为解决争端的依据对于保护投保人的合理期待与预期利益而言,有其存在合理性,但毕竟是作为优位解释规则或补强规则出现,并未严格遵循不利解释规则适用标准进行推导,从而也未能从判决文书中发现保险人的抗辩立场有不合理之处。可见,在一定程度上法院适用该规则时缺少细致的逻辑推理与谨慎判断,导致适用的随意性与模糊性,有可能形成滥用误用之势。

[1]董桂文,王晓琼.寻求当事人意思自治与合理期待之间的平衡——对保险法不利解释原则的探讨[J].法律适用,2011(11).

[2]侯佳儒.民法基本原则——意思自治原理及其展开[J].环球法律评论,2013(4).

[3]马 宁.保险合同的逻辑演进[J].法学,2014(9).

[4]曹兴权,罗 璨.保险不利解释原则的二维视域——弱者保护与技术维护之衡平[J].现代法学,2013(4).