信用卡诈骗罪量刑实证研究

文 姬

(湖南大学法学院,湖南长沙410082)

刑法规范研究中,不同信用卡诈骗行为的定性问题,以及两种不同信用卡诈骗行为(即“恶意透支”型信用卡诈骗行为和普通信用卡诈骗行为)之间的不同法定刑幅度如何契合的问题,都是司法界和理论界讨论的焦点。对于信用卡诈骗罪的量刑,2017年最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》并没有做出规定。本文在理顺关于信用卡诈骗罪的理论争议的基础上,依据司法判决书的数据分析,对信用卡诈骗罪的量刑进行研究,给出其刑罚的显著影响因素以及基准刑;并根据其量刑特征,提出立法完善建议。

一、信用卡诈骗罪实证研究综述和评论

我国刑法理论关于信用卡诈骗罪的讨论主要分为三个方面。一是关于信用卡诈骗罪不同行为方式的定性。信用卡诈骗罪由于其行为方式多样,且各种不同的行为方式定性有很大的争议。所以,在我国刑法规范意义上,对于信用卡诈骗罪不同行为方式的定性有很多文章进行讨论。①关于不同行为方式定性方面的文章很多,因为非本文讨论的重点,此处只将具有代表意义的一些文章列出。参见侯国云、陈丽华:《金融诈骗罪认定的几个问题》,载《中国刑事法杂志》2001年第5期;皮勇、麦勇浩:《论电子商务环境下的信用卡诈骗罪》,载《法学家》2002年第2期;黄京平、左袖阳:《信用卡诈骗罪若干问题研究》,载《中国刑事法杂志》2006年第4期;刘宪权:《信用卡诈骗罪若干疑难问题研究》,载《政治与法律》2008年第10期;张明楷:《也论用拾得的信用卡在ATM机上取款的行为性质——与刘明祥教授商榷》,载《清华法学》2008年第1期等等。二是关于信用卡诈骗罪中“恶意透支”行为方式的具体司法认定。“恶意透支”的滥用信用卡行为和其他类型的滥用信用卡行为具有明显的不同。司法实践中,对于恶意透支的定罪数额、诈骗数额、催收的具体认定等具体犯罪构成的认定都存在较大的争论。学界对这一部分的讨论,紧密地结合司法实践中遇到的问题,分别从解释论的角度阐述恶意透支型信用卡诈骗罪的犯罪构成,①关于恶意透支行为是否属于信用卡诈骗行为以及如何认定的文章,既包括规范方面的讨论,也包括实证方面的文章。这里列出的是规范方面的文章。参见罗会宝:《关于信用卡透支行为罪与非罪的界定》,载《中外法学》1995年第6期;刘宪权、曹伊丽:《“恶意透支型”信用卡诈骗罪的刑法分析》,载《华东政法大学学报》2010年第6期;刘宪权、庄绪龙:《“恶意透支”型信用卡诈骗罪若干问题研究——兼评“两高”〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件问题的解释〉之有关内容》,载《当代法学》2011年第1期;冯涛:《恶意透支信用卡诈骗罪的认定及立法完善》,载《中国刑事法杂志》2004年第1期。或者通过个案实证研究的方法论证具体解释的合理性。②张伟新、于书峰:《恶意透支型信用卡诈骗罪“两次催收”及相关问题研究——以宋某某信用卡诈骗案件为研究对象》,载《河北法学》2013年第11期;王志远,沙涛:《恶意透支型信用卡诈骗罪的定罪标准——基于吉林省269份判决书的实证研究》,载《净月学刊》2017年第4期;魏雪:《恶意透支型信用卡诈骗案件入罪标准的实证研究》,载《法制与社会》2013年10月。三是关于犯罪学角度阐述信用卡诈骗罪的分布情况,论证其合理的防范策略。③周兴宥、方晓亭:《从执行难看恶意透支型信用卡诈骗犯罪预防的路径选择》,载《犯罪研究》2012年第5期;程率:《延边地区信用卡诈骗罪实证调查和对策研究》,延边大学硕士2017年学位论文。

以上三个方面的内容,第一个方面的内容没有涉及实证研究,第二、三方面的内容涉及到实证研究,但是整体数量并不多,涉及的内容也不广泛。本文将在梳理与评议这些内容的基础上,考察信用卡诈骗罪的各种量刑情节与宣告刑罚之间的关系。

对于以上三个不同方面的争议,在本文中将以不同的方式进行处理。首先,对于不同的信用卡诈骗行为方式的定性,本文不予讨论。其次,对于“恶意透支”型信用卡诈骗行为方式的量刑起点不同于其他信用卡诈骗行为方式这一司法解释规定,本文将讨论其对量刑的影响。最后,对于信用卡诈骗罪犯罪学角度的论证,本文将结合自己的研究适当借鉴。

(一)信用卡诈骗行为方式的不同定性对基准刑的确定没有影响

本文在考察信用卡诈骗罪的各种量刑情节与宣告刑之间的关系时,不可避免地会涉及到不同信用卡诈骗行为方式对量刑的影响。但是,本文并不会去考察这种行为方式的定性是否正确。原因有如下两个。第一,有些行为方式定性在理论上有争议,但是司法实践中却基本不存在争论。例如,理论上对于盗窃信用卡然后使用的行为到底是定盗窃罪还是信用卡诈骗罪争议很大。但是,因为立法已经明确规定此种行为定盗窃罪,司法实践中肯定也是定盗窃罪而不会定信用卡诈骗罪。第二,有些行为方式虽然在理论上和司法实践中均存在不同的定性,但是这种不同的定性,对本文的讨论并没有影响。例如,对于拾得他人信用卡并使用的行为,到底是定信用卡诈骗罪还是侵占罪,理论上、司法解释的规定上、以及司法实践中的具体判决都存在一定的争议。这种行为方式如果定信用卡诈骗罪,那么,其行为方式肯定是归入到“冒用他人信用卡”中。但是,“冒用他人信用卡”中是否包含“拾得他人信用卡并使用”的案例,以及包含多少“拾得他人信用卡并使用”的案例,并不会影响本文对“冒用他人信用卡”行为方式与刑罚之间的关系的判断。因为,即使将“拾得他人信用卡并使用”的案例从“冒用他人信用卡”中删除,也不会对本文的结论产生很大影响。本文中考察的是,定性为“冒用他人信用卡”这一行为方式与刑罚之间的数量关系,也就是说考察的是“冒用他人信用卡”相较于其他行为方式,他们之间的刑罚“平均值”是否有显著的差异。而在随机抽样的前提下,不同行为方式相对应的刑罚“平均值”,并不会因为单个样本的具体数值变化而有很大改变。

(二)“恶意透支”行为方式的特殊量刑起点和法定刑幅度将对量刑产生影响

“恶意透支”行为方式的特殊量刑起点和法定刑幅度,对于复合行为方式的量刑起点、法定刑幅度,以及不同行为方式的量刑基准将产生一定的影响。

1.“恶意透支”行为方式的特殊量刑起点和法定刑幅度。根据2009年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第5条规定:使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上不满5万元的,应当认定为《刑法》第196条规定的“数额较大”;数额在5万元以上不满50万元的,应当认定为《刑法》第196条规定的“数额巨大”;数额在50万元以上的,应当认定为《刑法》第196条规定的“数额特别巨大”。该《解释》第6条规定:恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为《刑法》第196条规定的“数额较大”;数额在10万元以上不满100万元的,应当认定为《刑法》第196条规定的“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为《刑法》第196条规定的“数额特别巨大”。

这一规定将“恶意透支”型信用卡诈骗行为与其他信用卡诈骗行为区分开来,提高了“恶意透支”型信用卡诈骗行为的入罪标准和法定刑幅度标准。这与理论的认知是一致的。理论上认为“恶意透支”需要特殊的量刑起点和法定刑幅度,有两种不同的学说。第一种认为:“恶意透支”型诈骗犯罪中规定的“经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还”并不能证明“非法占有目的”的存在,因此“恶意透支”行为本质上是一种滥用信用卡行为,或者说是背信罪,而非诈骗罪。①刘宪权、曹伊丽:《“恶意透支型”信用卡诈骗罪的刑法分析》,载《法学论坛》2010年第6期;刘明祥:《论信用卡诈骗罪》,载《法律科学》2001年第2期;曹晓燕:《关于信用卡诈骗罪中数额标准问题的思考》,载《法商研究》2001年第1期;冯涛:《恶意透支信用卡诈骗罪的认定及立法完善》,载《中国刑事法杂志》2004年第1期。所以,“恶意透支”型诈骗犯罪需要提高量刑起点和法定刑幅度。另一种认为:“恶意透支”行为本质上仍然是一种诈骗行为,要求具有“非法占有的目的”,但是,由于“恶意透支”行为只限于使用本人的合法信用卡,相比于其他形式的信用卡诈骗行为来说,其社会危害性更小。②黄京平、左袖阳:《信用卡诈骗罪若干问题研究》,载《中国刑事法杂志》2006年第4期;刘宪权、曹伊丽:《“恶意透支型”信用卡诈骗罪的刑法分析》,载《华东政法大学学报》2010年第6期。所以,应当规定较高的量刑起点和法定刑幅度。

“恶意透支”型信用卡诈骗罪的不同量刑起点和法定刑幅度,使得本文在计算量刑基准时,需要将“恶意透支”型信用卡诈骗行为方式的基准刑和其他信用卡诈骗行为方式的基准刑分别计算,从而和立法规定一致。

2.不同信用卡诈骗行为方式的竞合问题。将信用卡诈骗罪中“恶意透支”行为方式的量刑起点和法定刑幅度提高,将造成另外一个定罪和量刑上的难题,即“恶意透支”型诈骗行为方式与其他普通信用卡诈骗行为方式的竞合问题。具体来说,竞合问题包括入罪问题和量刑问题。入罪问题如:如果同一行为人恶意透支人民币8000元,又冒用他人信用卡,金额为人民币4000元,是否构成信用卡诈骗罪的“数额较大”的入罪标准呢?量刑问题如:如果同一行为人恶意透支人民币80000元,又冒用他人信用卡,金额为人民币40000元,是否构成信用卡诈骗罪的“数额较巨大”的法定刑幅度呢?其实,入罪问题和量刑问题两者在本质上是一样的,这里只就入罪问题展开讨论,量刑问题可以依此类推。

对于上述入罪问题,存在“有罪说”和“无罪说”两种学说。“有罪说”认为:该行为人应该以信用卡诈骗罪追究刑事责任。其理由是,恶意透支和冒用信用卡均属于信用卡诈骗罪的行为方式,对其数额应累积计算。关于如何累积计算,又存在两种不同意见:一是以“数额较大”较高标准(即恶意透支)为基点;③宁建海、乔苹苹:《论恶意透支型信用卡诈骗罪的法律适用》,载《中国刑事法杂志 》2011年第12期;毛玲玲:《恶意透支型信用卡诈骗罪的实务问题思考》,载《政治与法律》2010年第11期。二是以“数额较大”标准较低的其他三种行为方式(即使用伪造的信用卡或者使用以虚假的身份证骗领信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡)为基础,但“恶意透支”型信用卡诈骗数额应当除以2。④刘宪权、庄绪龙:《“恶意透支”型信用卡诈骗罪若干问题研究——兼评“两高”〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件问题的解释〉之有关内容》,载《当代法学》2011年第1期;王春丽、曹冬敏:《信用卡诈骗罪实务难点及应对》,载《政治与法律》2011年第9期。“无罪说”认为:虽然一般情况下应当将两种行为方式的数额累积计算,但是,在这种不同的定罪标准的情况下,应当取有利于被告人的解释方法,而不定罪。⑤这种观点主要存在于实务中。目前尚未看到有持这一观点的学者的论述。

上述三种不同的入罪标准,不仅将对定罪产生影响,而且也会影响到“数额巨大”、“数额特别巨大”等法定量刑幅度的判定,从而影响整个量刑。从理论上说,笔者比较赞成“有罪说”中的“较高标准说”。因为不管是“恶意透支”行为还是普通信用卡诈骗行为,都是同一个罪名中的不同行为。而我国刑法没有同种数罪,所以应当作为一罪处理。就一罪来说,如果完全不认定为犯罪,有放纵犯罪之嫌;如果以“较低标准说”来认定,又有不利于被告人之嫌。虽然学者们主张将恶意透支的金额除以2,但是这一折算标准却没有理论根据。所以,以“较高标准说”的“有罪说”,从理论上会更合理些。

本文的样本中,并没有两种不同类型的信用卡诈骗行为竞合的案例。但是,本文通过司法数据来计算“恶意透支”型信用卡诈骗行为和普通信用卡诈骗行为的基准刑,可以为两类不同信用卡诈骗行为竞合问题的处理,提供一定的实证依据。

总之,“恶意透支”型信用卡诈骗行为方式的特殊量刑起点和法定刑幅度,将对量刑产生重要影响。所以,本文将分别计算“恶意透支”型信用卡诈骗行为方式和其他普通信用卡诈骗行为方式的基准刑,并分别讨论影响它们量刑的显著影响因素。

二、数据来源、变量设置和数据分析方法

本文从中国裁判文书网上随机抽取了2000多份判决书,并运用SPSS软件对其进行统计分析,得到“恶意透支”型信用卡诈骗罪和其它普通信用卡诈骗罪的显著影响因素以及基准刑。

(一)数据来源

本文所采集的判决文书全部来源于中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)。裁判文书的下载日期为2016年7月20日。通过搜索判决结果为“罚金”,案件类型为“刑事案件”,文书类型为“判决书”,事由为“信用卡诈骗罪”,共得到信用卡诈骗罪判决书7216份。信用卡诈骗罪判决书的地区分布并不均衡,上海、广东比较多,而西藏、海南、宁夏、新疆比较少。所以,本文放弃了按照地区人口比例进行抽样的方法,而直接对7216份判决书进行等距随机抽样。即将7216份信用卡诈骗罪判决书分成20个等距的间隔,每个间隔中包含7216/20≈360份判决书,另外还剩余16份判决书(7216-(360×20)=16)。①之所以分成20个等距间隔,是因为中国裁判文书网上,一次最多能够收集下载的份数不超过500份。在每360份判决书中,随机抽取101份判决书;共得到2020(即20×101)份判决书。加上剩余16份判决书中随机抽取4份判决书,共得到2024份判决书。②360份判决文书抽取101份,即约3.6份判决书中抽取1份,所以16份判决书中抽取4-5份才符合上述抽取比率。这2024份判决书共有2107位被告人。所以,本文的信用卡诈骗罪的记录数为2107份。

(二)变量设置及其含义

通过对判决书的归纳,总结出判决书中与信用卡诈骗罪定罪和量刑可能具有相关性的因素,将这些常用的规范性影响因素和非规范性影响因素进行整理,设定为16个变量:案例名、省级、行为人出生年、性别、文化程度、审判程序、犯罪行为年份、强制措施、诈骗行为方式、诈骗数额、认罪态度、退赔态度、其他从轻或减轻情节、其他从重或加重情节、罚金数额、自由刑月数。其中行为人出生年、性别、文化程度、强制措施的缺失值分别是1107、782、1570、306。因为缺失值较大,予以剔除。剩余变量共12个:案例名、省级、审判程序、犯罪行为年份、诈骗行为方式、诈骗数额、认罪态度、退赔态度、其他从轻或减轻情节、其他从重或加重情节、罚金数额、自由刑月数。

变量“省级”中,2107位被告人记录中,上海(237个记录)、广东(258个记录)、福建(129个记录)是3个比例较高的省份;海南(7个记录)、西藏(1个记录)、宁夏(11个记录)是3个比例较低的省份。其他省份的比例在1%到4.6%不等,可见各省份分布不是很均匀。并且,其比例与人口比例也相差较远。

“审判程序”是分类变量,分为简易程序(1027个记录)、一审(973个记录)、二审(106个记录)、重审(1个记录)等4个取值水平。将其中1个重审记录作为异常值删除,所以实际只有3个取值水平:简易程序、一审、二审。总样本记录数由原来的2107个变为2106个。

“犯罪行为年份”是字符变量,直接输入犯罪行为年份区间。其分布从2002年到2015年,90%的案例集中在2010年至2015年。因为“犯罪行为年份”对量刑应当具有一定的影响,所以本文根据该变量的实际情况,将之变更为“行为是否在2009年之前”这一变量。2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》指出:金融诈骗的数额在没有新的司法解释之前,可参照1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定执行。1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》指出:信用卡诈骗数额(包括恶意透支)5千元以上的,属于“数额较大”;5万元以上的,属于“数额巨大”;20万元以上的,属于“数额特别巨大”。到2009年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》却规定:使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上不满5万元的,应当认定为“数额较大”;数额在5万元以上不满50万元的,应当认定为“数额巨大”;数额在50万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。但是,恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为“数额较大”;数额在10万元以上不满100万元的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。可见,2009年前后,司法解释对于信用卡诈骗罪的入罪标准和法定刑幅度均有所调整,所以,有必要将“犯罪行为年份”这一变量变换为变量“行为是否在2009年之前”这一变量。“行为是否在2009年之前”的取值分为2个取值水平:行为在2009年11月前、行为在2009年11月或者之后。如果“犯罪行为年份”跨越2009年11月前后,则取“从轻兼从旧”原则,应该取2009年后的司法解释标准。因为2009年的司法解释将入罪标准和法定刑幅度的取值标准都提高了,从而适用“从轻”原则。重新设定取值水平之后,得到变量“行为是否在2009年之前”的分布为:在2009年11月前的案例有54个,占总数的2.5%;其他均为2009年11月之后的案例。

“诈骗行为方式”是分类变量。按照信用卡诈骗罪的立法规定,本应该将之分为恶意透支、冒用他人信用卡、使用作废的信用卡、使用伪造的信用卡、用以虚假的身份证明骗领的信用卡等5个取值水平;但是考虑到样本的大小,本文中将诈骗行为方式分为恶意透支信用卡诈骗行为(1607个记录)、其他信用卡诈骗行为(499个记录)等2个取值水平。

“认罪态度”是分类变量。按照理论,将其分为自首(375个记录)、坦白(1689个记录)、配合(41个记录)、不配合(1个记录)等4个取值水平。由于“不配合”的案例数只有1个记录(案例(2014)西中刑二初字第00073号中被告人江信噫),所以将其调整为变量“其他从重或者加重情节”中的“有其他从重或者加重情节”。即将该记录中的“不配合”变更为“配合”;“无其他从重或者加重情节”变更为“有其他从重或者加重情节”。

“诈骗数额”是数值变量,本文中根据抽样样本情况,其取值范围从5000元到5149301.79元。“退赔态度”为分类变量,其有3个取值水平:积极自愿退赔(1427个记录)、判决退赔(510个记录)、退赔态度无交代(169个记录)。“其他从轻或减轻情节”为分类变量,分为有其他从轻或减轻情节(290个记录)、无其它从轻或减轻情节等2个取值水平。其他从轻或减轻情节具体包括初犯、立功、被害人谅解、未遂、从犯等。“其他从重或加重情节”是分类变量,包含有其他从重或加重情节(121个记录)、无其他从重或加重情节等2个取值水平。其他从重或加重情节具体包括累犯、再犯、不配合等。上述变量均为信用卡诈骗罪的量刑影响因素,在回归分析中,作为自变量纳入方程。

而具体刑罚则是因变量,包括罚金数额、自由刑月数,两者均为数值变量。变量“自由刑月数”为取值从0到168个月不等。其中有3个案例是免予处罚的案例,也即自由刑月数取值为0的案例。这3个“免予处罚”的案例,在下文对数据进行对数变化时,取值为“负无穷”,导致计算无效;并且,“免予处罚”有其不同于判处实刑案例的特殊影响因素;所以作为异常值予以删除比较合适。最终,样本数由原来的2106个,变成现在的2103个。

(三)数据分析方法

本文运用SPSS软件,分别以罚金数额、自由刑月数为因变量,以上述量刑影响因素为自变量,应用多元普通线性回归(OLS)和多元加权线性回归(WLS)构建罚金刑、自由刑的回归模型,研究各因素对两种刑罚判决的影响,并给出各种量刑影响因素的相对重要性排序。另外,根据每种刑罚判决的多元回归模型,计算出相应的基准刑。

进行线性回归分析理论,数据必须满足下列四个条件。第一,线性关系条件,即连续自变量和因变量之间存在线性关系。第二,独立性条件,即因变量的各取值相互独立。第三,正态分布条件,即自变量一定的情况下,因变量的可能取值服从正态分布。第四,方差齐性条件,即自变量一定的情况下,因变量的残差的方差齐性。①参见张文彤、董伟主编:《SPSS统计分析高级教程》,高等教育出版社2013年第2版,第97-98页。满足上述四个条件后,得到的回归方程具有稳健性,从而可以用来预测不同情况下的刑罚量。通过信用卡诈骗罪的数据进行考察,我们发现以下几点:

首先,数值变量诈骗数额和因变量罚金数额、自由刑月数之间,没有严格符合线性关系条件。所以,本文对上述数值变量进行自然对数变换,得到符合线性关系的变量:Ln诈骗数额和Ln罚金数额、Ln自由刑月数。

其次,数据基本上符合独立性、正态性和方差齐性条件,但是其他信用卡诈骗行为方式的罚金数额回归后的残差方差不齐。数据的独立性、正态性、方差齐性主要通过残差的独立性、正态性和方差齐性来检验。本文中,线性回归后的残差检验基本上达到了独立性、正态性、方差齐性。例外的是,对Ln罚金数额进行线性回归后,残差方差齐性并没有达到。为了解决这一问题,我们分别对“诈骗行为方式”的五种原始的不同取值水平,即恶意透支、冒用他人信用卡、使用作废的信用卡、使用伪造的信用卡、用虚假身份证明骗领信用卡,分别进行线性回归,发现造成方差不齐的主要原因是“冒用他人信用卡”这一行为方式的方差不齐。所以,在线性回归时,对包含“冒用他人信用卡”行为方式的“其他信用卡诈骗行为方式”的罚金数额回归方法采取的是加权线性回归(WLS)而非普通线性回归(OLS)。

最后,还需要检验多重共线性。本文中,各因变量之间不存在共线性。

总之,通过上面的检测和变换,本文得到的线性回归均具有稳健性,如果方程的决定系数相对较大,则可以用来较好地预测将来的刑罚量。

三、信用卡诈骗罪量刑影响因素和基准刑

本部分将信用卡诈骗行为分为恶意透支型信用卡诈骗行为和其他信用卡诈骗行为两类,分别对其罚金刑和自由刑的量刑影响因素和基准刑进行论述。司法实践中,对信用卡诈骗罪进行量刑时,不同地区、不同等级的法院均可以根据本文得到的基准刑公式对量刑进行适度调整,使得信用卡诈骗罪的量刑更加平等均衡。本文2103个总样本中,恶意透支型信用卡诈骗行为样本数为1605个;其他信用卡诈骗行为,包括448个冒用他人信用卡型信用卡、1个使用作废的信用卡、26个使用伪造的信用卡、23个使用虚假的身份证明骗领的信用卡等共498个样本。

(一)恶意透支型信用卡诈骗行为罚金刑的显著影响因素和基准刑

根据理论上的分析,恶意透支型信用卡诈骗行为的量刑起点和法定刑幅度与其他几种信用卡诈骗行为不同,所以有必要单独研究。

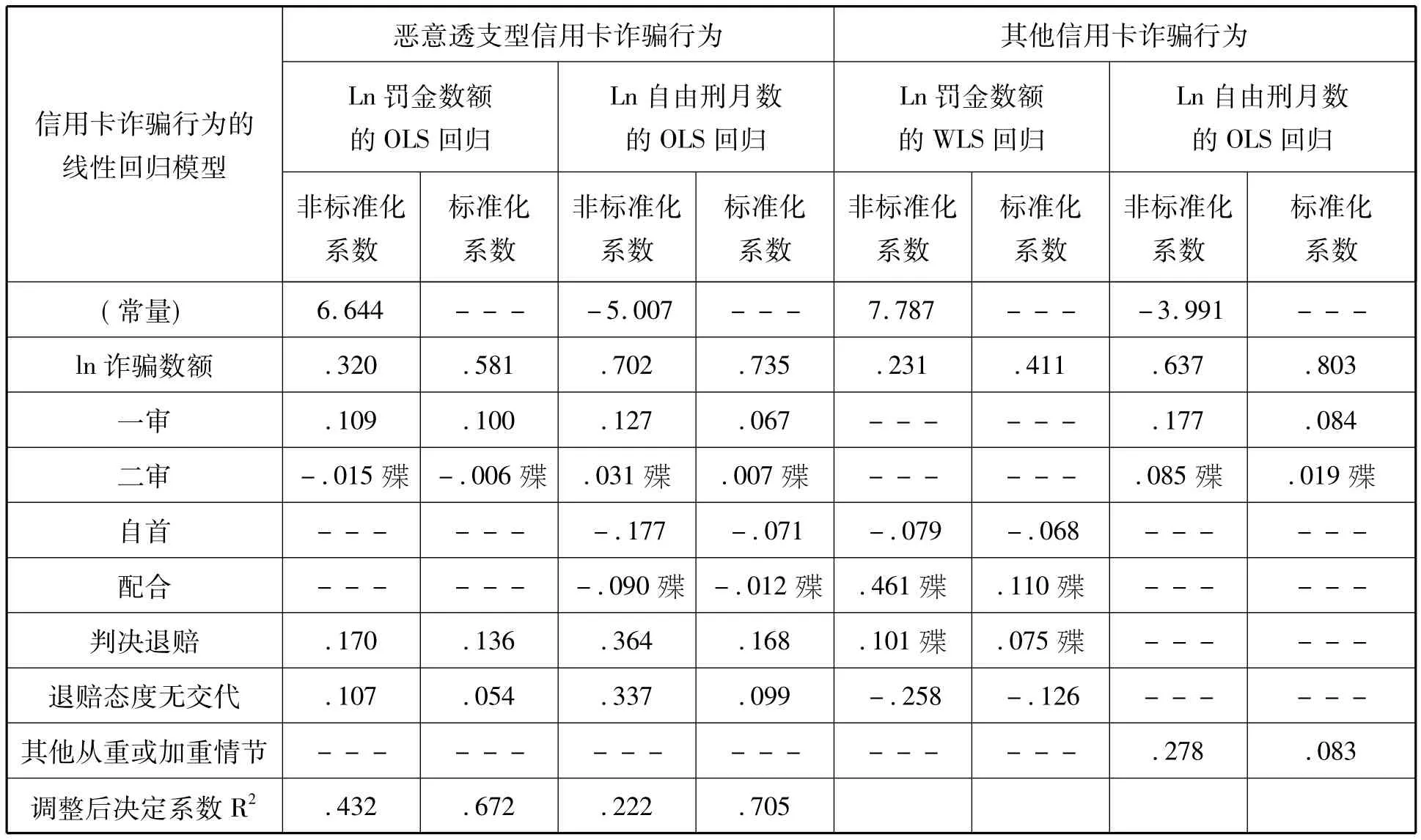

1.罚金数额的显著影响因素及其相对重要性排序。对1605个记录进行回归分析,得到恶意透支型信用卡诈骗行为罚金数额的回归方程如表1所示。①回归方程的表达式为:Ln罚金数额=6.644+0.320× Ln诈骗数额+0.109×一审+(-0.015)×二审+0.170×判决退赔+0.107×退赔态度无交代。此时线性回归的条件得到满足。可以看出,对恶意透支型信用卡诈骗行为罚金数额具有显著影响的因素包括:诈骗数额、退赔态度、审判程序。另外,从回归方程的标准化系数可以判断各显著影响因素对因变量影响的相对重要性大小。标准化系数绝对值越大的,其影响的相对重要性越大。而从非标准化系数或者标准化系数的符合,可以判断该因素与因变量的正反比关系。从恶意透支型信用卡诈骗行为罚金数额的回归方程的标准化系数及其符合可以看出以下几点。第一,诈骗数额对罚金数额的影响最大,其标准化系数为0.581,远大于其他自变量的系数。第二,各因素影响的相对重要性排序为:诈骗数额、退赔态度、审判程序。第三,在控制其他变量的情况下,相对于参照水平的简易程序来说,二审程序判决的罚金数额要稍低,但是低得并不显著。第四,在控制其他变量的情况下,相对于参照水平的简易程序来说,一审程序判决的罚金数额显著高于简易程序判决的罚金数额。第五,在控制其他变量的情况下,相对于参照水平积极自愿退赔来说,判决退赔、退赔态度无交代的情况下,罚金数额较高。除第三点外,其他与理论预期一致。当然,第三点中,二审程序罚金数额与简易程序罚金数额差距并不具有显著性,可以忽略。

表1 信用卡诈骗罪的线性回归模型

2.罚金数额的基准事实和基准刑。因为诈骗数额的影响显著大于其他变量,所以,在划定恶意透支型信用卡诈骗罪罚金数额的基准刑时,我们采用的公式是:Ln罚金数额=6.644+0.320×Ln诈骗数额(即罚金数额 =e(6.644+0.320×Ln诈骗数额))。相对应的基准事实是:采用简易程序,并且具有积极自愿退赔态度的被告人。根据上述公式,当诈骗数额为10000元时,罚金数额为14637.02元;当诈骗数额为50000元时,罚金数额为24497.57元;当诈骗数额为100000元时,罚金数额为30581.06元;当诈骗数额为500000元时,罚金数额为51182.67元;当诈骗数额为1000000元时,罚金数额为63892.89元;当诈骗数额为2000000元时,罚金数额为79759.45元;当诈骗数额为2500000元时,罚金数额为85663.01元;当诈骗数额为5500000元时,罚金数额为110247.46元。

(二)其他信用卡诈骗行为罚金刑的显著影响因素和基准刑

1.其他信用卡诈骗行为方式的罚金数额回归方法必须用加权线性回归。对498个其他信用卡诈骗行为的罚金数额进行普通的线性回归(即最小二乘法OLS),得出来标准残差与标准预测值呈现一定的正比线性关系,得出数据不满足普通线性回归的“方差齐性”的要求。所以,本文选择对此种行为方式的罚金数额进行加权线性回归(即加权最小二乘法WLS)。本文还采取了Spearson等级相关性检验和Park检验方法,均证明了异方差的存在。根据Spearson等级相关性检验得出:Ln诈骗数额与Ln罚金数额的普通线性回归(OLS)后得到的残差绝对值之间,具有显著的等级相关性(相关性为0.231,P值远小于0.00001)。根据采用Park检验得出:Ln罚金数额的普通线性回归的残差平方的对数,与Ln诈骗数额的对数之间,线性回归的系数为5.122,具有显著性(回归的方程为:Ln残差平方=(-15.329)+5.122Ln(Ln诈骗数额),R2=0.078;p=0.000000)。①具体检验方法参见[美]达摩达尔·N·古扎拉蒂、唐·C·波特:《计量经济学基础(第五版)上册》,中国人民大学出版社2011年版,第378-387页。这两种检测方法都肯定了Ln罚金数额与Ln诈骗数额在进行普通线性回归(OLS)时存在异方差。

2.罚金数额的显著影响因素及其相对重要性排序。基于上述分析,对于其他行为方式的信用卡诈骗行为,本文采用加权线性回归方法(WLS)进行回归,从而得到如表1所示的其他信用卡诈骗行为中的Ln罚金数额的WLS回归方程。①回 归方程的表达式为:Ln罚金数额=7.787+0.231× Ln诈骗数额+(-0.079)×自首+0.461×配合+0.101×判决退赔+(-0.258)×退赔态度无交代。可以看出,对于其他信用卡诈骗行为来说,对Ln罚金数额具有显著影响的因素有:诈骗数额、退赔态度、认罪态度。另外,从该WLS回归方程的标准化系数及其符号可以看出以下几点。第一,诈骗数额对罚金数额的影响还是占主导地位。第二,各因素影响的相对重要性排序为:诈骗数额、退赔态度、认罪态度。第三,在控制其他变量的情况下,相对于参照水平坦白来说,自首的罚金数额要显著低些。第四,在控制其他变量的情况下,相对于参照水平积极自愿退赔来说,退赔态度无交代的罚金数额要显著低些。第四点与理论预期相反,因为一般来说,积极自愿退赔的罚金应该比退赔态度无交代的罚金低。造成这种理论与司法实践不相符合的原因可能是对于“退赔态度无交代”的情形下,罚金数额的标准差太大。也就是说,原因可能是“退赔态度无交代”情形下罚金数额量刑极其不一致。因为,我们单纯地比较498个样本在不同退赔态度下的均值时发现:积极自愿退赔的罚金数额均值为24711.17元,标准差为24848.14;退赔态度无交代的罚金数额均值为50882.35元,标准差为94099.81。当然,两者均值的比较是在没有控制其他变量的情况下进行的,只能作为一般性的参考,但是两者的标准差相差很大,却是不可争议的事实。

3.罚金数额的基准事实和基准刑。因为诈骗数额对其他信用卡诈骗行为的罚金数额的影响占主导地位,所以该种行为方式的罚金数额的基准刑公式为:Ln罚金数额=7.787+0.231×Ln诈骗数额(即罚金数额=e(7.787+0.231×Ln诈骗数额))。对应的基准事实是认罪态度为坦白的,积极自愿退赔的被告人。根据上述公式,当诈骗数额为5000元时,罚金数额为17231.11元;当诈骗数额为10000元时,罚金数额为20223.26元;当诈骗数额为50000元时,罚金数额为29330.08元;当诈骗数额为100000元时,罚金数额为34423.19元;当诈骗数额为500000元时,罚金数额为49924.44元;当诈骗数额为1000000元时,罚金数额为58593.73元;当诈骗数额为2000000元时,罚金数额为68768.42元;当诈骗数额为2500000元时,罚金数额为72406.12元;当诈骗数额为5500000元时,罚金数额为86871.2元。

(三)恶意透支型信用卡诈骗行为自由刑的显著影响因素与基准刑

对自由刑的线性回归均满足OLS的前提条件,所以本部分我们进行的均采用普通线性回归方法。但是,基于恶意透支型信用卡诈骗行为的特殊量刑起点和法定刑幅度,我们仍然分为恶意透支型信用卡诈骗行为和其他信用卡诈骗行为两种情况对自由刑的显著影响因素和基准刑进行讨论。

1.自由刑月数的显著影响因素和相对重要性排序。对1605个恶意透支型信用卡诈骗行为的自由刑月数进行回归分析,得到恶意透支型信用卡诈骗行为自由刑月数的回归方程如表1所示。②回归方程的表达式为:Ln自由刑月数=(-5.007)+0.702× Ln诈骗数额+0.127×一审+0.031×二审+(-0.177)×自首+(-0.090)×配合+0.364×判决退赔+0.337×退赔态度无交代。可以看出,对恶意透支型信用卡诈骗行为自由刑月数具有显著影响的因素包括:诈骗数额、退赔态度、认罪态度、审判程序。另外,从该回归方程的标准化系数及其符号可以得到以下几点。第一,诈骗数额对自由刑月数的影响占主导地位。第二,各因素影响的相对重要性排序为:诈骗数额、退赔态度、认罪态度、审判程序。第三,在控制其他变量的情况下,相对自愿积极退赔,判决退赔和退赔态度无交代的情形下的自由刑月数要显著高些。第四,在控制其他变量的情况下,有自首情节的案件的自由刑月数要显著低于有坦白情节的案件。第五,在控制其他变量的情况下,一审案件的自由刑月数要显著高于简易程序案件。这些结论均与理论预期相符。

2.自由刑月数的基准事实和基准刑。根据上述方程可以得出,恶意透支型信用卡诈骗行为的基准刑公式为:Ln 自由刑月数 =( -5.007)+0.702 × Ln 诈骗数额(即自由刑月数 =e(-5.007+0.702×Ln诈骗数额))。对应的基准事实是普通程序中认罪态度为坦白的,积极自愿退赔的被告人。根据上述公式,当诈骗数额为10000元时,自由刑月数为4个月;当诈骗数额为50000元时,自由刑月数为13个月;当诈骗数额为100000元时,自由刑月数为22个月;当诈骗数额为500000元时,自由刑月数为67个月;当诈骗数额为1000000元时,自由刑月数为109个月;当诈骗数额为2000000元时,自由刑月数为177个月;当诈骗数额为2500000元时,自由刑月数为207个月;当诈骗数额为5500000元时,自由刑月数为360个月。

(四)其他信用卡诈骗行为自由刑的显著影响因素和基准刑

1.自由刑月数的显著影响因素和相对重要性排序。对498个其他信用卡诈骗行为的自由刑月数进行回归分析,得到其他信用卡诈骗行为自由刑月数的回归方程如表1所示。①回归方程的表达式为:Ln自由刑月数=(-3.991)+0.637×Ln诈骗数额+0.177×一审+0.085×二审+0.278×其他从重或加重情节。可以看出,对其他信用卡诈骗行为自由刑月数具有显著影响的因素包括:诈骗数额、审判程序、其他从重或加重情节。另外,从该回归方程的标准化系数和符号可以得到以下几点。第一,诈骗数额对自由刑月数的影响显著且占主导地位。第二,各因素影响的相对重要性排序为:诈骗数额、审判程序、其他从重或加重情节。第三,其他从重或加重情节具体包括累犯、再犯、不配合等,在控制其他变量的情况下,具有累犯、再犯、不配合情节案件的自由刑月数比不具有该情节案件要显著高些。这些结论与理论预期均相一致。

2.自由刑月数的基准事实和基准刑。根据上述方程可以得出,其他信用卡诈骗行为的基准刑公式为:Ln 自由刑月数 =( -3.991)+0.637 × Ln 诈骗数额(即自由刑月数 =e(-3.991+0.637×Ln诈骗数额))。对应的基准事实是普通程序中没有其他从重或加重情节(即累犯、再犯)的被告人。根据上述公式,当诈骗数额为5000元时,自由刑月数为4个月;当诈骗数额为10000元时,自由刑月数为7个月;当诈骗数额为50000元时,自由刑月数为18个月;当诈骗数额为100000元时,自由刑月数为28个月;当诈骗数额为500000元时,自由刑月数为79个月;当诈骗数额为1000000元时,自由刑月数为123个月;当诈骗数额为2000000元时,自由刑月数为191个月;当诈骗数额为2500000元时,自由刑月数为220个月;当诈骗数额为5500000元时,自由刑月数为363个月。

四、信用卡诈骗罪量刑特征和立法建议

从上述罚金刑和自由刑的量刑影响因素以及基准刑的分析,可以得出信用卡诈骗罪的刑罚裁量具有诈骗数额绝对主导、刑罚大小对数增长、罚金数额量刑不规范等三个主要特征。根据这些刑罚裁量特征,本文提出如下三点信用卡诈骗罪刑罚裁量的立法建议。

(一)将诈骗数额设定为罚金刑和自由刑基准刑的确定因素

从上述四个回归方程的标准化系数可以看出,诈骗数额对罚金刑和自由刑的影响占绝对主导地位。尽管恶意透支行为方式和其他行为方式的量刑起点和量刑幅度都不太一样,但是两者的自然对数都与诈骗数额的自然对数呈现正比关系,并且,诈骗数额对两者的罚金数额、自由刑月数的影响都是显著且相对重要性最高的。这一点为我们确立信用卡诈骗罪罚金刑、自由刑量刑的基准刑提供了依据。所以,在信用卡诈骗罪中,不管是对于何种行为方式,抑或何种刑罚,均应该以诈骗数额的大小作为基准刑的确定依据。

(二)改变罚金刑和自由刑的对数增长方式

因为是罚金数额、自由刑月数的自然对数与诈骗数额的自然对数呈现正比关系,而不是罚金数额、自由刑月数与诈骗数额的直接正比关系,所以,从增长的绝对数来看,诈骗数额越高,罚金数额、自由刑月数增长越慢。这一增长方式可以称为“对数增长”方式。

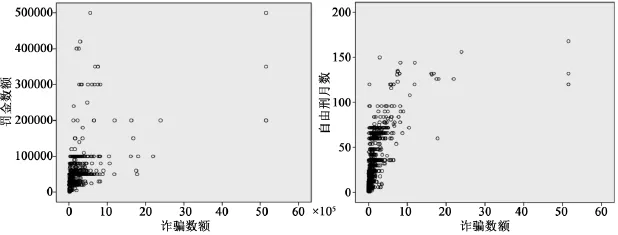

图1用散点图的形式,描绘了2103个总样本中,诈骗数额与罚金数额、自由刑月数的直接关系。从图1可以看出,在信用卡诈骗罪中,罚金数额、自由刑月数对诈骗数额来说,存在一定的对数增长关系。诈骗数额与刑罚量之间,之所以是对数增长而非线性增长(诈骗数额与刑罚量之间是直接的线性正比关系,则称为线性增长),主要是因为对于诈骗数额小的部分犯罪行为,罚金数额和自由刑月数过高。也就是说,对于信用卡诈骗罪中的轻罪,判处刑罚过重。当然,之所以是对数增长的另外一个原因就是,对于信用卡诈骗犯罪中的重罪来说,由于犯罪人经济能力、罚金刑执行困难、经济犯罪不宜过重处罚等原因,没有判处过重的刑罚。

图1 诈骗数额与罚金数额、自由刑月数的散点图

这种对数增长型的刑罚结构,也可以说是罪刑均衡的另一种形式。但是,相对于线性增长型的刑罚结构来说,对数增长型的刑罚结构显得对轻罪打击过重,而对重罪打击力度不足。要改变这种对数增长型刑罚结构,要么减轻和统一轻罪的量刑,要么加大重罪的处罚。显然,减轻和统一轻罪的量刑,对于刑罚改革来说较为容易。

(三)将对罚金数额具有影响的非规范刑因素纳入规范之中

在信用卡诈骗罪中,相较于自由刑月数来说,罚金数额受非规范性因素影响要大得多,主要体现在以下几个方面:

第一,罚金数额回归的决定系数较自由刑月数回归的决定系数小很多。从表1可以看出,恶意透支型信用卡诈骗行为和其他信用卡诈骗行为的罚金数额的回归决定系数分别为0.432和0.222;而对应行为方式的自由刑月数的回归决定系数分别为0.672和0.705。这说明一些非规范因素对罚金数额的影响比较大。

第二,罚金数额的方差要大于自由刑月数的方差。从图1可以看出,相同诈骗数额的情况下,罚金数额分布较自由刑月数分布更为分散,说明其方差较大。这也是造成对罚金数额进行普通线性回归(OLS)时方差不齐的原因。这种方差不齐,正说明了罚金数额的量刑不够统一和规范。

第三,罚金数额的基准刑中,其他信用卡诈骗行为的罚金数额没有一致地大于恶意透支型信用卡诈骗行为的罚金数额。从理论上说,恶意透支型信用卡诈骗行为的社会危害性要轻于其他信用卡诈骗行为,从而,相同诈骗数额情况下,其他信用卡诈骗行为的罚金数额和自由刑月数的基准刑,都应当一致地大于恶意透支型信用卡诈骗罪行为的罚金数额和自由刑月数。但是,从本文第三部分对基准刑的分析可以看出:对于自由刑月数来说,相同的诈骗数额的情况下,其他信用卡诈骗行为的自由刑月数一致地稍大于恶意透支型信用卡诈骗行为的自由刑月数;但是对于罚金数额来说并非如此。在罚金数额的基准刑中,虽然在诈骗数额小于500000元时,其他信用卡诈骗行为的罚金数额要稍高于恶意透支型信用卡诈骗行为的罚金数额;但是,当诈骗数额大于或等于500000元时,其他信用卡诈骗行为的罚金数额反而稍低于恶意透支型信用卡诈骗行为的罚金数额。

这种与理论预期不一致的现象出现的原因,可能是因为罚金数额的量刑不一致(即异方差的存在)导致线性回归方程拟合程度不高,方程的决定系数低造成的。但从根本上说,这也是由于罚金刑受非规范性因素的影响大所造成的。

对于罚金数额受非规范性因素影响过大这一现象,本文认为,应当将这些可识别的非规范性因素纳入量刑规范之中。具体来说,包括以下两点:

第一,将行为人经济能力由隐性非规范因素变更为显性的规范因素。我国2000年《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第2条规定:人民法院应当根据犯罪情节,如违法所得数额、造成损失的大小等,并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力,依法判处罚金。可见,罚金刑不仅应该根据犯罪情节决定,还应当考虑犯罪分子的经济能力。但是,在信用卡诈骗罪的判决书中普遍没有交代被告人的经济能力。所以,我们无从知道这些影响罚金数额的非规范性因素,到底是不是行为人的经济能力,抑或是其他的因素。建议立法进一步规范犯罪分子的经济能力与罚金刑之间的逻辑、数量关系,司法中进一步明确交代行为人的经济能力对量刑的影响,从而将行为人的经济能力,由隐性的非规范影响因素变成显性的规范影响因素。

第二,分离对罚金刑宣告刑的影响因素和对罚金刑减免、罚金刑执行方式的影响因素。罚金刑的宣告刑往往主要由责任刑情节决定,预防刑情节中的行为人经济能力即使对之有影响,也应该居于次要地位。而在罚金刑宣告刑之后,由于极个别的原因,如受灾、患病等,引起的罚金刑减免和罚金刑执行方式的变化的,应该在判决书中另外列出或者另行制作裁定书。这样,才可以保障罚金刑宣告刑具有其应有的威慑功能。如果将特殊事由造成的特殊罚金刑减免、罚金刑执行方式的变更,不加交代地统一到罚金刑判决(即罚金刑宣告刑)中,将造成罚金刑量刑极不规范、量刑不公平的印象,从而降低罚金刑的威慑功能。