斜外侧腰椎椎间融合术联合后路导航经皮置钉固定治疗腰椎滑脱症的早期疗效

龙涛

(成都大学附属医院 四川 成都 610081)

腰椎滑脱症是临床上骨科比较常见的疾病之一,患者的临床表现主要是慢性腰疼、间歇性跛行等,严重的会导致患者发生残疾。因此这种疾病应该尽早诊断同时采取合理的措施进行治疗。而现阶段临床上对于这种疾病的治疗比较有效的办法就是手术,其中主要包括经椎间孔腰椎椎间融合术、前路腰椎椎间融合术、斜外侧腰椎椎间融合术等[1]。本次研究主要分析斜外侧腰椎椎间融合术联合后路导航经皮置钉固定治疗腰椎滑脱症的早期临床效果。现报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年2月—2017年12月我院收治的50例腰椎滑脱症的患者进行研究,根据随机原则分组,其中包括对照组(25例)和实验组(25例)。所有患者中包括男性20例,女性30例,年龄范围30~78岁之间,平均年龄(55.2±10.1)岁;本次研究所有患者的影像学检查提示Ⅰ、Ⅱ度的退变性或者峡部裂型腰椎滑脱症,而且属于L2-L5单节段病变;所有患者都经过了3个月的保守治疗无效。将合并有严重的骨质疏松症的患者排除,同时将曾经实施过腰椎或者腹部手术的患者排除;将伴有责任节段椎间盘巨大突出的患者排除;严重肥胖的患者排除;排除合并有全身疾病或者手术耐受力不达标的患者。对两组患者的一般资料进行分析,差异没有统计学意义(P>0.05),可以进行比较。

1.2 方法

所有患者都实施全身麻醉,指导患者采取右侧卧位实施手术,借助C型臂X线透视对目标的节段进行确认,依次将皮肤、皮下组织切开,长度约为4厘米,对腹外斜肌键膜进行分离,然后对腹内斜肌、腹横肌、腹横筋膜进行钝性分离。在腹壁后紧贴,将腹膜外间隙进行钝性分离,将腹膜外脂肪推开,使得腰大肌暴露。然后从腹部主动脉、腰大肌之间选择入路向后将手术节段的椎间隙进行分离暴露,将导针经过C臂机插入确定。沿着导针依次将扩张套筒放入后,将术野扩大,等到通道的直径达到22mm,然后将椎间撑开器以及光源进行撑开,将手术节段的椎间隙充分的显露,最后将套筒和导针取出。然后切开椎间隙侧方的椎间盘,借助髓核钳将髓核切除,指导椎间隙后缘以及侧边缘处,利用锥体间绞刀将对侧的纤维环切断,再利用终板的刮勺对上下终板进行处理。然后将左侧髂嵴的上缘处暴露,取松质骨进行填充。然后将填充好的自体松质骨置入椎间隙,借助C臂进行定位,观察其大小和位置是否合理。最后逐层关闭借口,不需要放置引流管。

实验组在上述基础上联合后路导航经皮置钉固定治疗,指导患者变换为俯卧位,将导航参考架进行安装,同时注册导航器械,对即时腰椎感兴趣区正、侧位X线片进行拍摄,借助导航对目标节段中进钉的体表位置进行定位,然后实施纵形切口,长度约1cm,在目标处的椎间隙经皮置入导丝、攻丝后将中空的椎弓跟螺钉置入,同时设置提拉螺钉复位的刻度。借助导向器的引导将连接棒置入,同时对双侧进行提拉复位并固定,借助C型臂X线机对复位情况进行动态观察,满意后对切口进行缝合。所有患者在术后常规使用抗生素、激素、神经营养药物以及脱水药物进行治疗。

1.3 统计学分析

利用统计学软件SPSS20.0对数据进行分析,计数资料采用χ2检验,t检验计量资料,P<0.05表示差异具有统计学意义。

2.结果

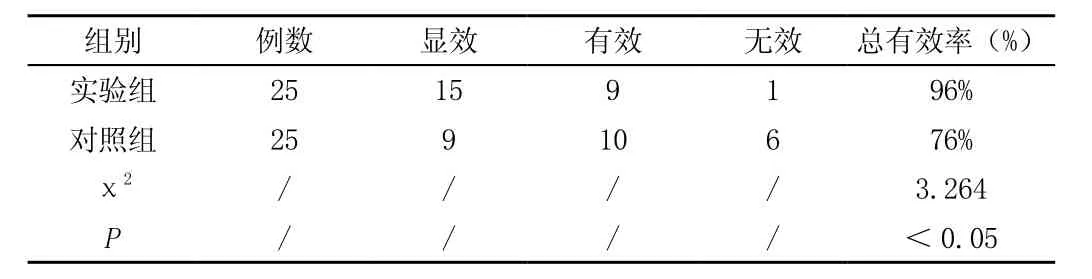

2.1 对两组患者的治疗效果进行分析,经过不同的方法治疗后,两组患者的治疗总有效率分别为:实验组96%,对照组76%,差异显著(P<0.05)。如表所示。

表 两组患者的治疗效果比较

2.2 对两组患者手术切口的VAS评分情况进行比较,实验组患者术后3d的手术切口评分为(1.62±0.51)分,对照组术后3d的手术切口评分为(3.84±0.62)分,组间比较,实验组明显的优于对照组,差异显著(P<0.05)。

2.3 对两组患者的手术各项指标情况进行分析,实验组患者的切口长度为(5.12±0.29)cm,术中出血量(103.89±25.87)ml,术后住院时间(6.92±0.96)d;对照组患者的切口长度为(9.23±0.84)cm,术中出血量(492.28±48.43)ml,术后住院时间(9.83±2.16)d,组间比较,实验组显著的低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

3.讨论

腰椎滑脱包括先天性腰椎滑脱、外伤以及劳损导致的腰椎滑脱,这种情况的具体原因不是非常肯定。临床上对于这种疾病的治疗办法包括保守治疗和手术治疗。保守治疗不理想的患者采取手术治疗可以取得良好的效果。经椎间孔腰椎间融合术是现阶段治疗腰椎滑脱的常用办法,虽然可以取得良好的效果,但是对损伤椎旁肌,患者术后发生慢性腰疼的几率比较大,而且手术还会损伤神经,患者还可能会出现硬膜外瘢痕、神经根粘连等现象[2]。

斜外侧腰椎椎间融合术是一种新型的腰椎椎间融合术,这种技术是利用腰大肌和椎前大血管的自然间隙,直达脊柱实施手术,有效的避免了手术对脊柱后方椎旁肌造成损伤,同时椎管的干扰也可避免,使得椎前大血管和腰大肌的侵扰减少[3]。将其和后路导航经皮置钉固定治疗相互联合,这种办法不仅大大的缩短了手术的时间,而且对患者的创伤比较小,同时还可以将具有一定的前凸角度的宽大椎间融合器置入,使得椎间隙的撑开范围比较充分,最终有效的达到了减压和融合的目的。本次研究虽然两组患者都取得了一定的疗效,但是实验组患者的手术创伤比较小,术中对切口进行钝性分离,在通道下进行操作,减少了术中出血量。有学者研究资料显示[4],OLIF单节段手术的实施其手术出血量平均为(63±35)ml;同时还有学者的研究结果表明,单节段OLIF手术的出血量平均为17.6ml。本次研究结果显示,实验组患者的术中出血量为(103.89±25.87)ml,而且这种手术术后不需要进行引流,患者的临床治疗总有效率为96%,对照组患者的术中出血量为(492.28±48.43)ml,治疗总有效率为76%,组间比较差异显著,统计学意义成立(P<0.05)。而且实验组患者术后3d的手术切口评分为(1.62±0.51)分,住院时间(6.92±0.96)d,对照组术后3d的手术切口评分为(3.84±0.62)分,住院时间为(9.83±2.16)d,各项指标比较,实验组明显的比对照组短,差异具有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,对于腰椎滑脱症的治疗采用斜外侧腰椎椎间融合术联合后路导航经皮置钉固定治疗,可以有效的提高患者的治疗效果,而且属于微创手术,对患者的创伤比较小,出血量少,导航置钉比较精准,具有比较高的安全性,对锥体滑脱的复位比较准确,使得椎间隙的高度可以有效的恢复,间接的帮助椎间孔和硬膜囊进行减压,同时有利于椎间隙前凸和腰椎前凸的恢复,融合率也比较高,值得在临床上广泛应用。

[1]廖国平,邓芳文,孙德贵,等.后外侧腰椎融合术与后路椎间融合术比较治疗腰椎滑脱症疗效的Meta分析[J].临床医药实践,2016,25(04):259-267.

[2]白亮,庄全魁.微创经椎间孔入路椎体间融合术治疗腰椎滑脱症的近期疗效和安全性分析[J].实用骨科杂志,2018,24(03):197-200.

[3]彭科.腰椎弓根内固定与椎间隙植骨融合治疗腰椎滑脱症[J].医学理论与实践,2018,31(04):531-532.

[4]孙庆鹏,何继文,张超.2种手术入路治疗腰椎滑脱症的疗效比较[J].安徽医学,2017,38(12):1600-1603.