电视胸腔镜与电视胸腔镜联合人工气胸治疗纵隔肿瘤的疗效比较

赵伟军 周成伟 卢斌 朱勇刚 赵晓东

纵隔肿瘤是胸外科常见疾病,主要的手术方式有开胸手术和电视胸腔镜手术(video-assisted thoracic surgery,VATS)。对于孤立无明显外侵的纵隔肿瘤,一般选择VATS下治疗。由于纵隔内空间较小,血管及周围组织关系紧密,传统VATS采用双腔气管插管单肺通气(one-lung-ventilation,OLV),操作时需要器械辅助显露。本科在行VATS时在电视胸腔镜下采用单腔气管插管双肺通气(two-lung-ventilation,TLV)联合人工气胸治疗纵隔肿瘤患者,取得了良好效果,现将结果报道如下。

1 对象和方法

1.1 对象 选择2014年7月至2016年7月宁波大学医学院附属医院胸外科收治的纵隔肿瘤患者31例。其中体检发现纵隔肿瘤25例,因胸闷、胸痛或其他疾病就诊时发现纵隔肿瘤6例。手术方式分为两种:VATS+OLV组22例,VATS+TLV组9例。纳入标准:(1)纵隔肿物,直径<6.0cm包膜完整,与周围组织血管关系清晰。(2)术前肺功能检查正常[1s用力呼气容积(FEV1)>60%,用力肺活量(FVC)>70%]。排除标准:(1)合并严重的心脏、肝肾功能不全的患者;(2)术前有重症肌无力;(3)术前胸部增强CT检查,肿瘤侵犯周围组织,胸腺癌不排除者。两组患者一般资料比较,差异均无统计学意义,见表1。

表1 两组纵隔肿瘤患者一般资料比较

1.2 手术方法

1.2.1 VATS+OLV组 全身麻醉双腔气管插管单肺通气,根据肿瘤偏于哪一侧即在哪一侧进入胸膜腔,患侧垫高约30°~45°半卧位。术中根据需要调整手术床角度。切口选择:腋中线第7肋间切口为电视胸腔镜观察孔,腋前线第4或第5肋间作2cm左右切口(第1操作孔),腋前线第3肋间作2cm左右切口(第2操作孔)。探查胸腔内有无粘连,肿瘤的大小及周围组织关系。使用超声刀或电凝钩联合吸引器行肿瘤切除,实性肿瘤在包膜外分离完整切除,囊性肿瘤切除时尽可能保证包膜完整性,如囊肿过大,可考虑行刺破放液后再行完整切除,神经源性肿瘤切开包膜时应远离神经干部位。术中减少电凝钩的使用,以免引起神经干热损伤,切除标本后,装入标本袋中取出,冲洗胸腔无活动性出血后,置

入

胸管,逐层关胸。

1.2.2 VATS+TLV组 全身麻醉满意后行单腔气管插管,手术入路及体位与VATS+OLV组相同,在作切口时注意分离至肋间肌层不入胸膜腔,用腹腔镜穿刺器(Trocar)沿肋骨上缘钝性刺入胸膜腔,观察胸腔内有无粘连,确定无粘连后,腔镜直视下于第1、2操作孔置入Trocar,接气腹机充入CO2制造人工气胸,充气速度控制在(2~3L/min),于第 1操作孔Trocar调整排气阀,适当排气,维持胸腔内的压力平衡控制在5~10mmHg(1mmHg=0.133kPa),观察心律、血压、血氧饱和度等指标,无明显波动后开始手术,使用超声刀和分离钳配合操作,分离钳提拉周围组织,超声刀进行分离和切断组织,沿纵隔的上下极分离,实性肿瘤与囊性肿瘤的处理原则与VATS+OLV组相同,操作时避免损伤大血管,完整取出肿瘤后冲洗胸腔,确定无活动性出血后置入胸管,逐层关胸。

1.3 统计学处理 应用SPSS19.0统计软件,计数资料以百分率表示,组间比较采用χ2检验,符合正态分布的计量资料以表示,组间比较采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

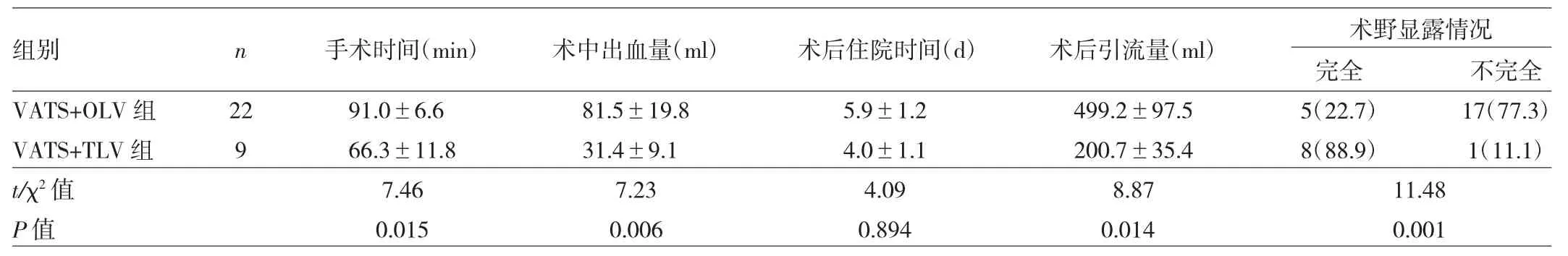

两组患者手术时间、术中出血量、术后住院时间、术后引流量、术野显露情况比较见表2。

表2 两组患者手术时间、术中出血量、术后住院时间、术后引流量、术野显露情况比较

由表2可见,VATS+TLV组的手术时间、术中出血量、术后引流量明显少于VATS+OLV组,术野显露情况也明显优于VATS+OLV组,两组患者住院时间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

纵隔内组织和器官较多,胎生结构来源复杂,所以纵隔区内肿瘤种类繁多,一经发现,首选手术切除,在VATS技术应用于临床之前,手术方式多采用正中劈胸骨,是典型的大切口,小手术[1]。随着VATS技术的飞速发展,对于直径<6cm无明显外侵的纵隔肿瘤,行VATS手术成功率>90%,VATS手术逐步代替开放手术[2]。纵隔内与周围组织界限清楚的实性肿瘤和皮样囊肿以及神经源性肿瘤均适合行VATS治疗[3]。

传统VATS一般采用双腔气管插管的方式,双腔气管插管存在操作时间长、对位不佳、术中血氧饱和度低、容易发生气管损伤等缺点。我们通过单腔气管插管联合人工气胸的方法,明显缩短了麻醉准备时间。人工气胸的原理是持续性的向胸腔内充入CO2气体,使胸腔内的压力增加并维持一定的气压值,造成肺萎陷以达到显露手术视野的目的,相当于人工制造的张力性气胸。因其对循环系统,呼吸系统会有一定影响,仍有学者对其安全性评价不一。但亦有较多研究为人工气胸的安全性和可行性提供了可靠依据。有学者报道采用人工气胸法行胸腺切除术时,维持胸膜腔压力在7 mmHg时,患者术中血流动力、血氧饱和度、心率、血压等指标稳定,认为人工气胸法安全可行[4]。蔡英蔚等[5]在进行40例食管癌手术时,采用单腔气管插管CO2人工气胸的方式游离胸段食管,术中监测心率、中心静脉压、平均动脉压、左心室搏出作功指数、肺动脉契压、平均肺动脉压等指标,并与手术前的基础数据比较,发现人工气胸时血流动力学的各项生理指标均在正常范围内,亦说明人工气胸法较为可靠。周建华等[6]报道的20例VATS+TLV手术中,监测患者的心率、气道压力及CO2分压有一定程度的上升,在手术30min以后这些指标趋于稳定,停止人工气胸5min后所有指标恢复正常水平,充气前后的动脉压、氧分压、血氧饱和度比较,差异均无统计学意义。

我们采用单腔气管插管充入胸膜腔制造人工气胸,可达到与单肺通气相同的视觉感受,同时胸腔内压力的增加可使肺塌陷,手术分离纵隔组织时,气压可以对分离间隙起到一定的支撑作用,在无大出血的情况下,可不使用吸引器。但手术操作中需要注意以下几点:(1)充气增压过程中,为避免压力过大,建议采用低速充气,流量控制在2~3L/min。(2)在任意一个操作孔的Trocar调整排气阀,适当排气,胸膜腔压力维持在5~10mmHg,在维持压力平衡的同时,还可以使胸膜腔内形成气流循环,超声刀凝闭时产生的烟雾可以随气流循环迅速消散,从而保证了术野的清晰度。(3)手术中建议使用超声刀,因为电凝钩在进行组织分离时会产生大量烟雾影响视野。超声刀的工作原理是刀头在超高的振荡频率下接触组织蛋白,产生气化作用,操作时不易产生烟雾,超声刀的能量范围不超过5mm,可以较安全地在重要器官和大血管旁操作。(4)手术时避免损伤到对侧胸膜以免造成对侧气胸。(5)术中如有大血管损伤出血时,应立即压迫止血并迅速停止人工气胸改变手术方式,防止气体进入血管引起气栓。

我们总结VATS+TLV的主要优点如下:(1)单腔气管插管操作便捷,可减少麻醉时间。(2)手术过程中气体对纵隔的压迫可以起到一定的分离支撑作用,使纵隔与胸骨间隙显露视野更为清晰,达到边切除边显露的效果。(3)术中创面分离确切,术后引流少,恢复快。本研究的不足在于病例数较少,VATS+TLV能否完全应用于肺腺癌手术病例中以及术中并发症的处理方法,在今后的临床工作中仍需进一步探讨研究。