唐代匹娄德臣墓志铭考

吕媛媛

(旅顺博物馆,辽宁 大连 116041)

唐匹娄德臣墓志出于河南洛阳邙山,刊刻年代为唐永昌元年(689),志主是唐忠州司马匹娄德臣。此方墓志由近代著名学者罗振玉收藏,录文收录于其编印的《芒洛冢墓遗文三编》[1]。周绍良主编的《唐代墓志汇编》[2]根据《芒洛冢墓遗文三编》也做了收录。志文记载了匹娄氏在东魏、北齐时期凭借外戚的身份崛起发展,历经数世而不绝,到隋唐时期,其家族通过承袭祖荫而入仕。此志文补苴了正史之不足,具有重要的史料价值。

一、墓志基本信息及录文

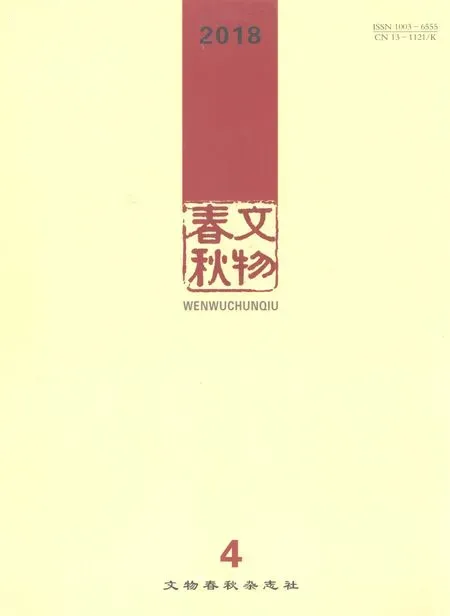

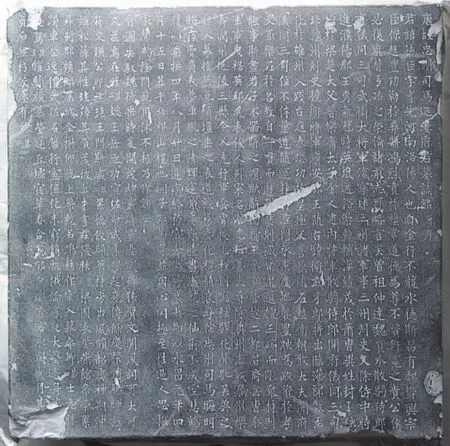

志盖已失。志石呈青灰色,石灰岩质地,方形,长51.3厘米,宽50.9厘米,厚10.3厘米。墓志保存相对比较完整,自右向左竖行阴刻楷书27行,行27字,共686字(图一)。书体工整,俊秀自然。四周立面镌刻唐草纹(图二)。录文如下:

唐故忠州司马匹娄府君墓志铭并序

君讳德臣,字孝先,河南洛阳人也。自金行不竞,水德斯昌,有魏兴,宗」臣杰起,丰功勒于彝器,鸿烈贲于旗常,道德为尊,不资轩冕之贵,公侯」必复,靡替弓冶之荣,备诸前志,可略言矣。曾祖仲达,魏员外散骑侍郎,」齐仪同三司,武卫大将军,沧、宁、肆三州诸军事,三州刺史,又除侍中,特」进濮阳郡王。秀气冠时,英风迈俗,崇勋辅汉,绩茂于萧曹;异姓封王,秩」均于梁楚。大父普乐,齐太子舍人,建内将军,散骑侍郎,开府仪同三司,」北豫州刺史,骁卫将军,广安郡王,隋右骁卫,武牙郎将。出临藩部,敷至」化于雄州;入践台庭,表懋功于皇极。父善长,隋左勋卫,朝散大夫,开府」仪同三司。位不侔量,道随运往。府君门承累庆,地袭丰腴,为政资于孝」友,取乐在于名教。自一贯而游群艺,则盛业靡遗;擅三端而雕众材,则」能事斯尽。君子不器,斯之谓欤?解褐虢王参军,营、越二都督府兵曹参」军事。曳裾英邸,夙表俊人,列采名藩,尤称善吏。寻除冀州鹿城、瀛州乐」寿、润州延陵三县令,又充行军兵曹,授上柱国。鸣弦驿化,声驰吴冀之」郊;入幕推英,气慑疆垂之表。道敷杨历,化穆循良,寻除忠州司马。晦明」贻疾,膏肓表梦,车胤之清辉遽戢,奄叹萤书;庐耽之仙术不成,空悲鹤」履。以垂拱四年八月廿日遘疾,终于官舍。呜呼哀哉!即以永昌元年四」月十五日葬乎北邙山,礼也。嗣子知节等,并因心罔极,至性过人,思撰」家声,式旌门范,用陈不朽。乃作铭云:

图一 匹娄德臣墓志

图二 志石立面纹饰

二、匹娄德臣的家世

志文用大段内容介绍匹娄德臣的族出,即其曾祖匹娄仲达、大父普乐、父善长,说其是“门承累庆”。“匹娄”也作“疋娄”,最早应为北方游牧民族部落名称。《魏书·显祖纪》记载北魏献文帝皇兴四年(470),北魏以吐谷浑拾寅不供职贡为由,遣上党王长孙观率军击之:“长孙观军至曼头山,大破拾寅。拾寅与麾下数百骑宵遁。拾寅从弟豆勿来及其渠帅匹娄拔累等率所领降附。”[3]130渠帅应为部落首领,拔累为人名,匹娄是当时吐谷浑的部落之一,少数民族常以部落名为姓氏。据《魏书·官氏志》载:“匹娄氏后改为娄氏。”[3]3008所以《北史》[4]《北齐书》[5]等多作“娄”。另据《唐代墓志汇编》一书中匹娄思(653—724)墓志铭载:“其先出自北裔,代居阴山,随魏文南迁,因为此土著姓。齐神武太后匹娄氏,即其族也。”[2]1302可见,这一部族曾居住在阴山一带,北魏太和十九年(495)随孝文帝从平城迁都洛阳,在南北朝时期同其他民族一样,逐渐融入华夏民族。《北史》《北齐书》分别有娄氏、娄昭及其侄娄睿等人的列传。

志主匹娄德臣不见于正史记载,但是墓志中关于其家族和其生平履历的记载能够补苴史籍的不足。关于其曾祖匹娄仲达,志文载“曾祖仲达”为“濮阳郡王”。《北史·娄昭传》载:“长子仲达嗣,改封濮阳王。”[4]1955娄仲达为娄昭长子。娄昭在北齐时曾被“追封太原王”,娄昭父亲娄内干因“昭贵,魏朝赠司徒。齐受禅,追封太原王”[4]1954,而娄仲达继承其父亲的王位,被改封“濮阳王”。娄仲达这一条记载正好与墓志印证。除此之外,关于娄仲达未见有其他记载。而志文中则介绍了娄仲达的履历:“曾祖仲达,魏员外散骑侍郎,齐仪同三司,武卫大将军,沧、宁、肆三州诸军事,三州刺史,又除侍中,特进濮阳郡王。”

关于其祖父匹娄普乐和父亲匹娄善长,正史中亦未发现有记载,志文亦简略作了记载:“大父普乐,齐太子舍人,建内将军,散骑侍郎,开府仪同三司,北豫州刺史,骁卫将军,广安郡王,隋右骁卫,武牙郎将。出临藩部,敷至化于雄州;入践台庭,表懋功于皇极。父善长,隋左勋卫,朝散大夫,开府仪同三司。位不侔量,道随运往。”

无论是从史籍记载,还是从志文当中族出的描述来看,匹娄家族在南北朝至隋唐时期一直都是地位显赫的世家名门。从娄昭至娄普乐,一直都享有异姓封王的勋荣,而到了隋唐时期,即匹娄德臣的父亲一代,虽然不如前代显赫,但也是通过承袭祖荫得“开府仪同三司”的勋职。正是由于匹娄德臣出身于这种世族大家,才得以门荫入仕。

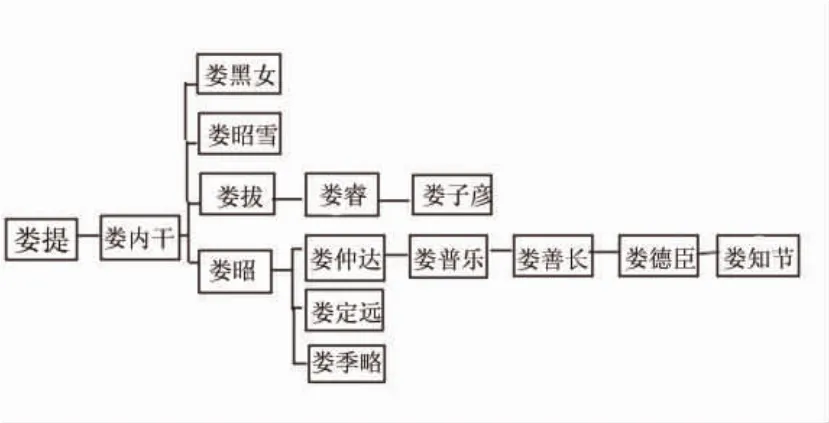

除此方墓志外,关于匹娄氏家族的墓志还有天保六年(555)的娄黑女墓志[6]、武平元年(570)的娄睿墓志[7]、证圣元年(695)的娄净德墓志[2]871—872、开元十二年(724)的匹娄思墓志[2]1302等。结合史书记载,匹娄德臣家族谱系可列如图三[8]。

图三 匹娄德臣家族谱系图

三、匹娄德臣生平及履历

从志文可知,匹娄德臣字孝先,河南洛阳人。出生年代不详,卒于垂拱四年(688)八月二十日,于永昌元年(689)四月十五日葬于洛阳北邙山。

此外,志文中大致介绍了匹娄德臣的任官经历,但缺乏具体时间。他历任虢王参军,营、越二都督府兵曹参军事,冀州鹿城、瀛州乐寿、润州延陵三县县令,行军兵曹,忠州司马,授勋上柱国等。

匹娄德臣出身于河南望族,因承门荫,仕途起点是“虢王参军”。唐代的虢王,指高祖李渊第十五子虢王李凤(621—674),其生活年代大致与匹娄德臣重合。根据《新唐书·高祖诸子》[9]3554《旧唐书·高祖二十二子》[10]2431以及李凤墓志[11]等文献的记载,李凤于唐高祖武德六年(623)被封为豳王,贞观五年(631)被授予邓州刺史(《旧唐书》记载为贞观七年(633),这里以墓志为准),贞观十年(636)改封为虢王,授使持节虢州诸军事、虢州刺史。匹娄德臣任虢王参军显然是在李凤被封为虢王后,即时间不会早于贞观十年(636),不晚于上元元年(674)。

唐代的亲王府内有一套相应的官属和机构,制度等同于地方的州县。根据《新唐书·百官志四下》[9]1305—1306《旧唐书·职官志三》[10]1914等的记载,唐代亲王府中名称带有“参军”二字的职位有谘议参军一人,为正五品上,职责是“为傅谋”;记室参军事二人,为从六品上,“掌表启书疏”;录事参军事一人,为从六品上,“掌付事、句稽,省署钞目”;功、仓、户、兵、骑、法、士等七曹参军事各一人,为正七品上,“各督本曹事,出使检校”;参军事二人,为正八品下;行参军事四人,为从八品上。参军事和行参军事皆无常职,皆掌出使及杂检校事。从品秩和职能来看,八品的“参军事”和“行参军事”这一职务很符合初入仕途时匹娄德臣的身份。

李凤被封为虢王后,还历任了虢州、豫州等使持节诸军事和刺史。唐代亲王任地方刺史一般为遥领,亲王任刺史的州一般为上州。唐代刺史为一州之长,刺史之下主要有上佐、判司和录事参军事等各级官吏。其中,上佐包括别驾、长史、司马各一人,皆为五品;判司指司功、司仓、司户、司兵、司法、司士等六曹参军事,分掌州郡行政,每司一般仅署一、二人,上州从七品下,中州正八品下,下州从八品下;录事参军事负责纠举州府判司以下官吏,其地位较诸判司更高,上州从七品上,中州正八品上,下州从八品上,皆为一人。承袭门荫初入仕的匹娄德臣不可能被委以具有实职的判司(六曹参军事),更不可能任地位比诸判司更高的录事参军事,而只可能是普通的参军事。唐代州一级的参军事可置若干员,具体为:上州四人,从八品下;中州三人,正九品下;下州一人,从九品下,“掌职侍督守,无常职,有事则出使”[12]914,一般用作士人初仕起家之官[9]1317—1318,[10]1918—1919。因此,参军事这一职位也符合匹娄德臣这位职场新人的身份。但从“虢王参军”名称来看,匹娄德臣应该是八品的亲王府参军事或行参军事。

志文记载“府君门承累庆”,显然说明匹娄德臣是因门荫入仕。他任虢王府参军事也符合唐代门荫入仕制度。唐制规定入仕先要叙防。关于门荫入仕者的叙防,《新唐书·选举志》[9]1172《旧唐书·职官志一》[10]1805等有明确规定:“凡用荫,一品子,正七品上,二品子,正七品下,三品子,从七品上,从三品子,从七品下,正四品子,正八品上,从四品子,正八品下,正五品子,从八品上,从五品及国公子,从八品下。”

志文中提到匹娄德臣父亲匹娄善长为“隋左勋卫,朝散大夫,开府仪同三司”。朝散大夫为散官,开府仪同三司为勋官。《隋书·百官志》记载,隋炀帝大业三年更定官制、重改品级后,朝散大夫为从五品,开府仪同三司为从一品[13]。事唐以后,虽然不清楚其官阶品秩,但唐朝沿用隋朝官制,想必不会低于从五品。按唐制,散官用荫同职事官。从五品子,为从八品下,而亲王府的参军事为正八品下,行参军事为从八品,所以匹娄德臣墓志中的“虢王参军”最有可能的就是虢王府的行参军事。

志文载匹娄德臣曾任“营、越二都督府兵曹参军事”。唐代在边境及军事要地设都督府,以统筹数州镇防行政事务。都督府也分上、中、下三个等级,设官与州府大致相同。都督之下设别驾、长史、司马为上佐,录事参军,诸曹判司等。其中诸曹判司也是分掌都督府各方面的行政事务。至于兵曹参军事,上(大)都督府正七品下,中都督府从七品上,下都督府从七品下,各设一人[9]1314—1315,[10]1916—1917。营州地处东北,属唐王朝东北边陲要地,为上都督府,治所在柳城(今辽宁省朝阳市)。越州在今浙江绍兴,为中都督府。匹娄德臣先后任这两个都督府的兵曹参军事,掌武官选、兵甲、器仗、门禁、管钥、军防、烽候、传驿、畋猎等本府的军事、防务事宜,皆秩七品。

匹娄德臣曾任“冀州鹿城、瀛州乐寿、润州延陵三县令”。根据《新唐书·地理志三》和《旧唐书·地理志》等的记载,鹿城,贞观元年(627)时还隶属深州,贞观十七年(643),“以废深州之下博、武强、鹿城,废观州之阜城来属”[9]1016,[10]1504,即鹿城在贞观十七年才归属冀州,据此可推测匹娄德臣任鹿城县令不早于这个时间。乐寿,隋代时隶属河间郡。武德四年(621)讨平窦建德,改河间郡为瀛州,治所在河间县(今河北省河间市),领河间、乐寿、景城、文安、束城、丰利六县[10]1513。延陵于武德九年(626)改属润州[10]1583,润州治京口(今江苏省镇江市)。综上所述,匹娄德臣历任冀州鹿城、瀛州乐寿、润州延陵三县的县令的时间可能不会早于贞观十七年(643)。

唐代的县也有等级差别。《通典》载:“大唐县有赤、畿、望、紧、上、中、下七等之差。”[12]919—920唐代县令,上县从六品上,中县正七品上,中下县从七品上,下县从七品下[9]1318—1319,[10]1921。鹿城为上县,令为从六品上。乐寿、延陵皆为紧县,等级比上县要高,其县令的品秩想必在从六品上之上了。

志文载匹娄德臣“又充行军兵曹,授上柱国”。行军制度是唐朝前期的一种军事制度,“在内外征战中,常派遣大将临时出征,率领调自各地的将士远征。这种战时状态下临时编成的野战军叫做行军”[14]43。行军统帅被称为行军大总管,其下要设置各级僚佐,构成统帅指挥机构。《旧唐书·职官志二》载:“凡将帅出行,兵满一万人已上,置长史、司马、仓曹、兵曹、胄曹等参军各一人,五千人已上减司马。”[10]1835可见,行军总管之下要设置长史、司马和仓、兵、骑、胄四曹(或四司)等僚佐,其中,行军兵曹作为唐代行军总管的僚佐之一,主要负责管理武官和士兵名簿。唐垂拱三年(687)武思元墓志载:“贞观末年,为昆丘道行军兵曹,从阿史那社尔平龟兹、处月,以勋加上骑都尉。”[15]武思元任昆丘道行军大总管阿史那社尔麾下的行军兵曹,参加了贞观二十一年(647)征讨龟兹的战役。前文提及志主曾做过营、越二都督府兵曹参军事,或许也正是因为这个原因,才又被委以“行军兵曹”这一职务。另有观点认为匹娄德臣可能是在润州延陵县令考满赴京调选后而为统帅所用[14]70。

唐代前期的行军是为了实现某一军事目标而组建的临时军队,如贞观二十一年(647)昆丘道行军是为了讨伐龟兹等。匹娄德臣任“行军兵曹”具体是参加什么道行军的某场战役,由于志文未提及,现在无从得知。但或许匹娄德臣正是由于在任行军兵曹的时候立下军功才被授勋“上柱国”。上柱国为勋官,北周建德四年(575)设置上柱国大将军,隋代置上柱国、柱国,以奖励立下军功的兵将,后逐渐普及于朝官,成为不理事的散秩[12]943。唐高祖武德七年(625)诏令规定继续沿用周、隋的勋官制度并稍加改变,定用上柱国、柱国、上大将军、大将军、上轻车都尉、轻车都尉、上骑都尉、骑都尉、骁骑尉、飞骑尉、云骑尉、武骑尉,共十二等,品秩从正二品至从七品,其中,上柱国为正二品无职事官[10]1784,1791。

志文载匹娄德臣任“忠州司马”。前文提及唐代州府在刺史之下置别驾、长史、司马等上佐作为僚属,司马作为刺史的副职,与别驾、长史一道协助刺史治州府事务,统领府僚,掌贰州府之事,以纲纪众务,通判列曹。据《新唐书·百官志四下》《旧唐书·职官志三》等的记载,司马,上州一人,从五品下;中州一人,正六品上;下州一人,从六品上[9]1317—1318,[10]1918。忠州原名为临州(今重庆市忠县),贞观八年(634)更名为忠州,天宝元年(742)更名为南宾郡,为下州[10]1557。前文分析匹娄德臣任冀州鹿城、瀛州乐寿、润州延陵三县县令时至少为从六品上,所以他任忠州司马一职时也应该在从六品上,这也符合唐代规制。唐代的州府司马等职位基本上只是品高俸厚没有具体职事的闲职,一般用来安排冗闲官员,而匹娄德臣可能由于当时年岁已高,且有功勋,所以才被委任这一职位,直到在任上去世。

墓志寥寥数语,概括了志主的门第及一生经历。其仕途缘于其显赫的家世以及祖上的余荫,这表明在南北朝至隋唐时期,世族门荫制度仍十分兴盛,即使在实行科举取士制的隋唐时期也占有重要地位。另外,从志主的为官经历亦可窥探出唐代前期地方中下级官吏制度的发展史。

[1]罗振玉.芒洛冢墓遗文三编:第一卷[M].刻本.上虞罗氏,1917:508—509.

[2]周绍良.唐代墓志汇编[M].上海:上海古籍出版社,1992.

[3]魏收.魏书[M].北京:中华书局,1974.

[4]李延寿.北史[M].北京:中华书局,1974.

[5]李百药.北齐书[M].北京:中华书局,1972.

[6]赵超.汉魏南北朝墓志汇编[M].天津:天津古籍出版社,1992:397—398.

[7]高敏.跋《北齐娄睿墓志》[J].史学月刊,1991(1):25—32.

[8]姚薇元.北朝胡姓考[M].北京:中华书局,1962:94.

[9]欧阳修,宋祁,等.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[10]刘昫,等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[11]富平县文化馆,陕西省博物馆,陕西省文物管理委员会.唐李凤墓发掘简报[J].考古,1977(5):313—326.

[12]杜佑.通典[M].北京:中华书局,1996.

[13]魏征,等.隋书[M].北京:中华书局,1973:794.

[14]石云涛.唐代幕府制度研究[M].北京:中国社会科学出版社,2003.

[15]傅清音.新见武则天堂兄《武思元墓志》考释[J].文博,2014(5):66—72.