侯家窑遗址周围区域旧石器专题调查报告*

河北省文物研究所

(河北 石家庄 050031)

一、引 言

侯家窑遗址指许家窑文化遗址的74093地点[1—3],位于河北省西北部,张家口市阳原县东井集镇侯家窑村西南约500米处,地理坐标 113°58′39″E,40°06′02″N。该遗址发现于1974年,发现以后,与其西北约2300米、同在梨益沟右岸、1973年发现的山西省阳高县许家窑村东北两叉沟附近的73113地点合为一个遗址,统称为许家窑遗址。因74093地点地处河北省阳原县侯家窑村,部分学者将其命名为“河北阳原74093地点”[4]或“河北阳原侯家窑遗址(地点)”[2,5],河北省的各级文物管理研究部门在描述、研究、展示时也采用“侯家窑遗址”的命名,本文亦采用此种命名方法。

该遗址发现后,先后开展了多次考古发掘[1,6—9],发现了丰富的古人类化石、石制品及古动物化石。对该遗址古人类化石、古动物化石种属、铀系法测年等方面的研究,多认为该遗址的时代为晚更新世早段,旧石器时代中期,在我国旧石器时代文化的演变及古人类发展演化史上起着承上启下的重要作用,也是我们认识许家窑文化遗存的来源。但对该遗址的年代,不同方法测年得出的结果差距巨大,从距今不足两万年到数万年,甚至十几万年到四五十万年,差距最大的达数十万年[8,10—15],远远超出了不同测年方法误差的范畴,也影响着我们对该遗址在古人类演化、旧石器时代文化演变中的定位。对该遗址年代测定结果差距巨大的原因,有学者在对遗址周围地质、地貌进行观察研究后指出,许家窑文化的遗物埋藏于后期的河流阶地堆积中,而不是先前认为的泥河湾层[16],对遗址地层认识的偏差,是造成遗址测年结果差距巨大的原因。

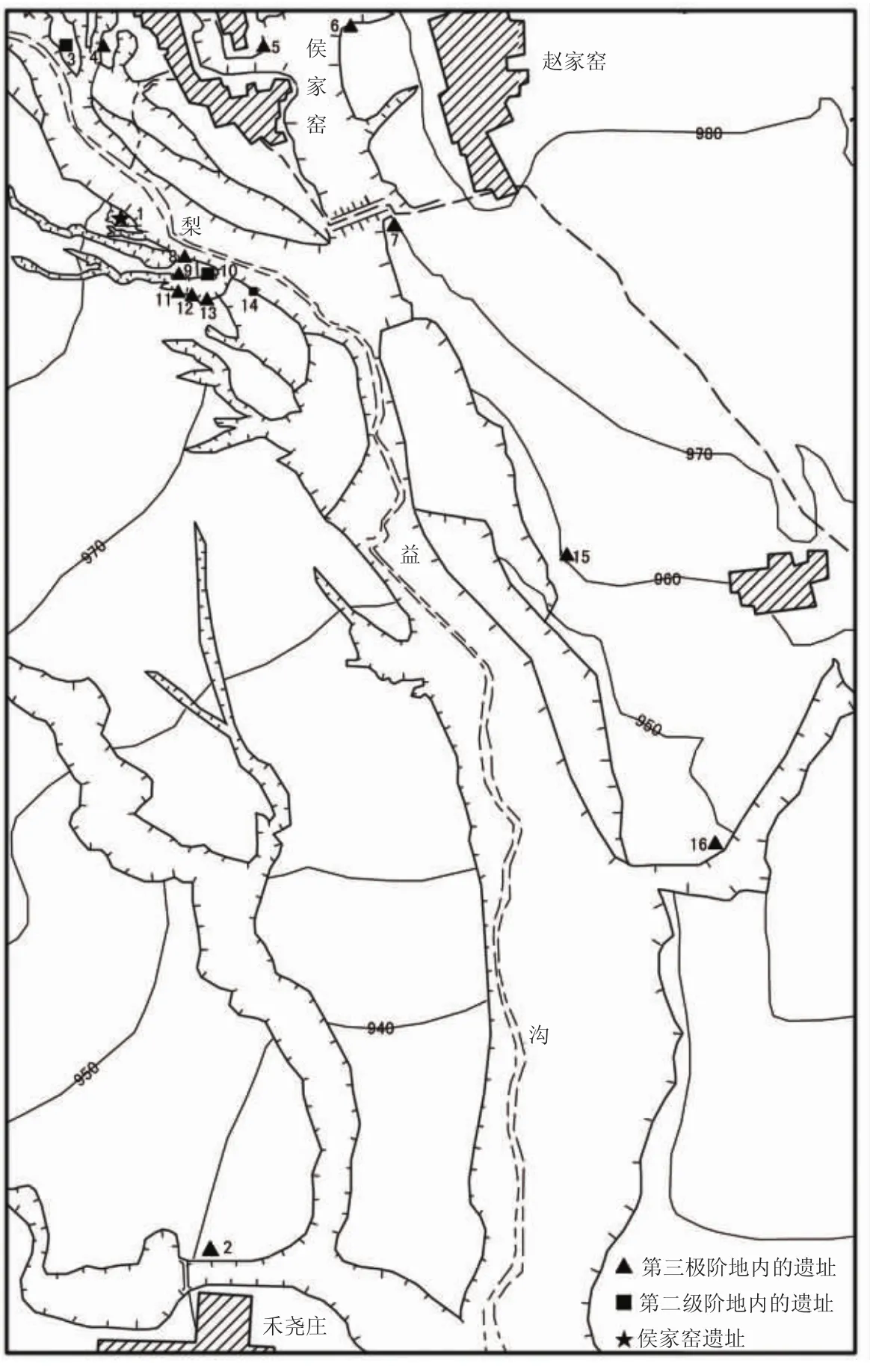

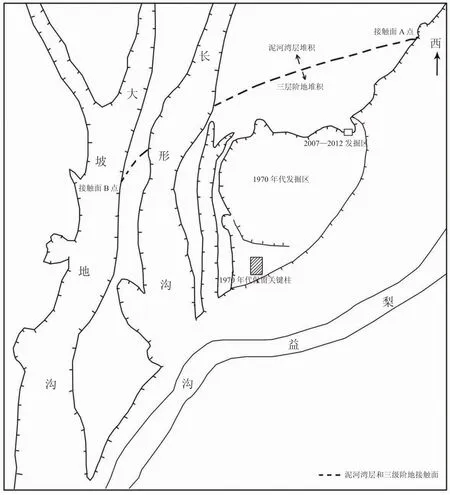

为进一步了解泥河湾盆地西部,特别是侯家窑遗址周围区域的地质地貌及古人类遗存状况,进一步认识侯家窑遗址的埋藏类型,为解决许家窑人生存年代问题提供基础资料,2003年以来,河北省文物研究所在这一区域先后组织多次地质地貌、旧石器调查,对该区域的地质、地貌情况有了基本的了解,并新发现旧石器时代遗址(地点)15处(图一)。

图一 侯家窑遗址周围的旧石器遗址(地点)分布图

二、该区域的地质、地貌结构

狭义的泥河湾盆地亦称阳原盆地,为冀西北众多山间盆地之一。盆地南、北、东三面环山,呈两山夹一川的长条形,东西长约100公里,南北宽约30公里,基本相当于现在阳原县境的范围,西部部分区域延伸至山西境内。桑干河自西向东横贯盆地南部。侯家窑遗址即位于盆地西缘、桑干河北岸一条支流——梨益沟的西岸。该区域北侧为东西向的熊耳山余脉,地势自西北向东南倾斜,地貌由高及低依次为:山地、山前丘陵平原、河川。侯家窑遗址即分布在北部山前的丘陵平原地带,地势相对和缓。

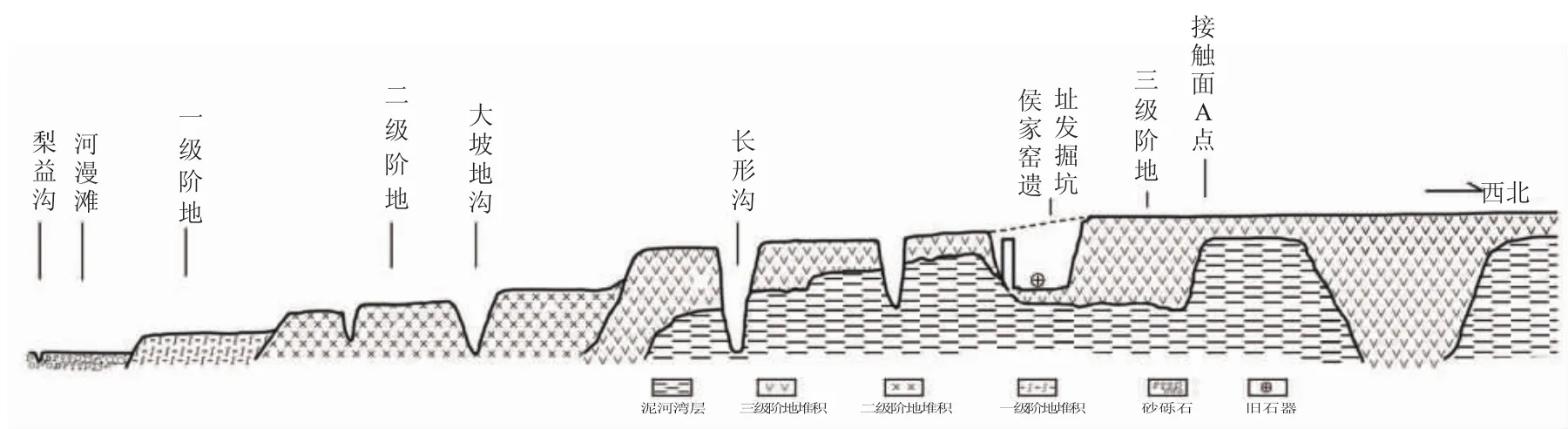

图二 梨益沟右岸断壁剖面示意图

图三 大坡地沟北壁剖面示意图

梨益沟发育于山西省阳高县境内,自北向南在阳原县西北角流入阳原县境内,穿越县境西部向南汇入桑干河。梨益沟沿岸共发育了三级阶地,第三级阶地为基座阶地。基座为河流侵蚀后高低不平、呈沟峁状的泥河湾层,第三级阶地堆积直接填充、覆盖于泥河湾层之上,因泥河湾层顶部侵蚀得不完整,局部区域保存较高,造成部分区域阶地顶面与泥河湾层顶面在一个平面上。这一带的漫流堡、侯家窑、赵家窑等村落即坐落于第三级阶地上,因为泥河湾层堆积多为致密的黏土和砂质黏土,含水性、透水性非常差,而河流阶地堆积相对为含水层,便于打井取水。第二级阶地堆积于第三级阶地前缘,顶面低于第三级阶地前缘顶面4~6米,上游分布较窄,断续分布,愈往下游愈开阔。第一级阶地在上游分布范围非常小,仅在局部区域断续可见,沿梨益沟向下游,自宣大高速公路往南至桑干河入河口一带变得非常开阔,为这一带的良田。

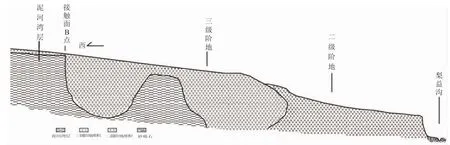

由于流水侵蚀,梨益沟两岸多呈断崖状,从断壁上观察,泥河湾层堆积被后期河流侵蚀改造较为严重,在遗址附近尤其明显。站在梨益沟左岸(侯家窑村南)向对岸(侯家窑遗址)观察,可以看到,梨益沟右岸断壁上的泥河湾层堆积被侵蚀成沟壑状,后期的河流阶地堆积呈楔状填充其中,而河流阶地顶面与保存较好的泥河湾层顶面在一个平面上(图二)。但从梨益沟两岸的断壁上观察,颜色及堆积物的差别特别明显,侯家窑遗址即位于其中一个楔状堆积中。周围区域调查中,亦可在遗址南侧的大坡地沟北壁(图三)以及长形沟南、北两侧的断壁看到类似的不整合接触面。使用探铲钻探,梨益沟右岸断壁接触面A点与大坡地沟断壁接触面B点在遗址西侧可以连成一线,呈西北—东南走向(图四)。该接触面以西为泥河湾层,以东为河流阶地。河流阶地以泥河湾层为基座,侯家窑遗址即位于河流阶地内。结合梨益沟两岸发育的河流阶地判断,该级阶地为梨益沟的第三级阶地。

图四 遗址西侧泥河湾层与第三级阶地接触面示意图

三、新发现的旧石器时代遗址(地点)

调查新发现遗址15处,皆埋藏在河流阶地内,其中位于三级阶地的遗址(地点)共12处,二级阶地3处,分布在北至许家窑、南至禾尧庄的广大范围。

1.第三级阶地内的遗址(地点)

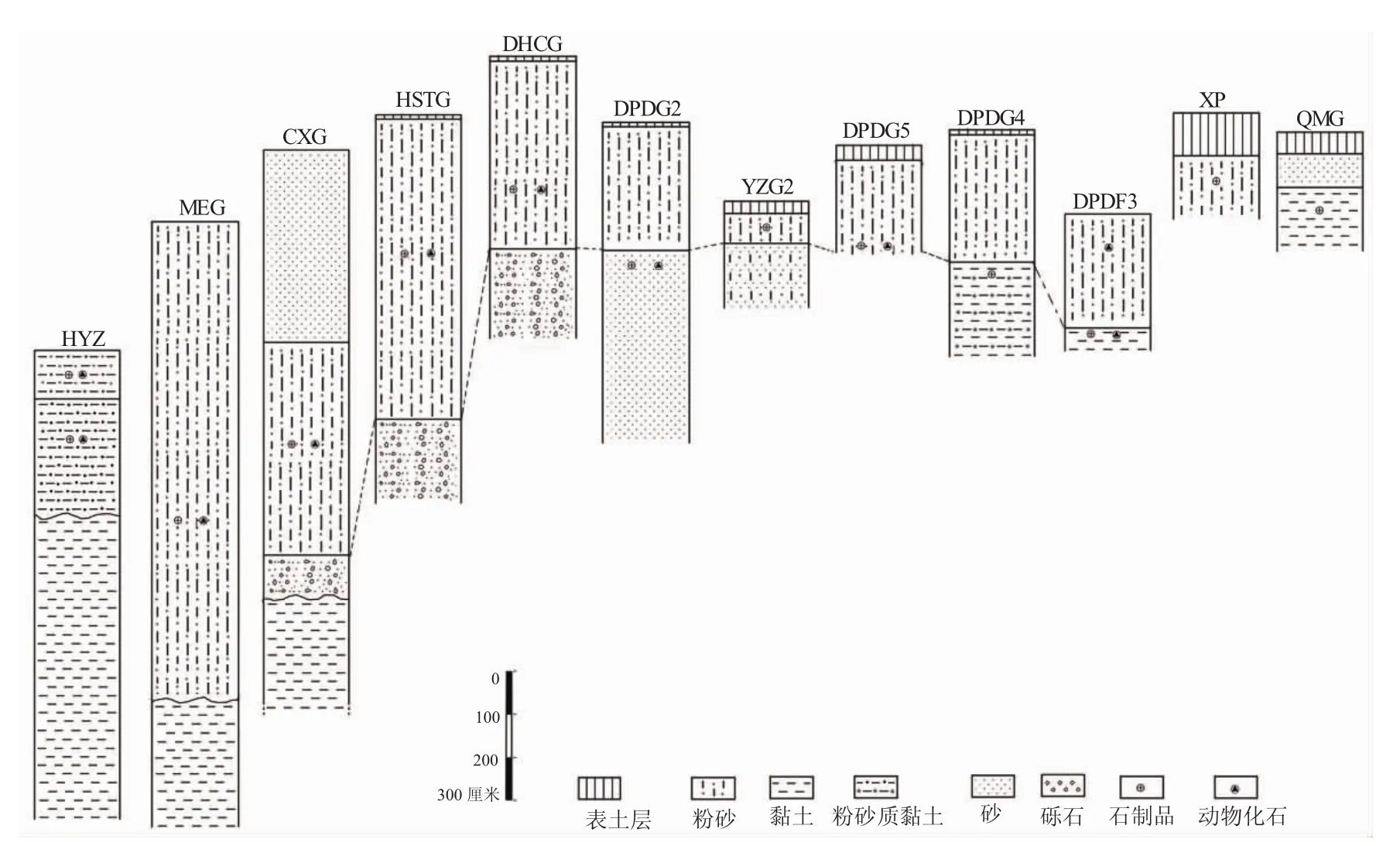

第三级阶地内共发现12处遗址(地点),各遗址(地点)地层情况见图五。

(1)禾尧庄遗址(HYZ)

位于阳原县东井集镇禾尧庄村北约100米处,地理坐标113° 59′ 19″ E,40°06′07″N。该遗址最初发现于2003年,位于四面环沟、仅在西北部与西侧土台相连的长方形土台之上,调查时地面散落大量石制品和动物化石,在地层中也采集到一些石制品。2005、2007 年夏天多次复查,发现该区域取土破坏严重,上部堆积多被后期取土取走,地表残留有石制品和动物化石。

遗址所在土台南面、西面皆呈断崖状,西南角顶面残存一圆形土包,至断崖底部形成高10余米的剖面,自上而下由黄土、河流相堆积、泥河湾层堆积三部分组成。从土台西南角断崖剖面观察,地层自上而下为:

①黄色粉砂质黏土,多被取走,最厚处118厘米。

②灰绿—灰—蓝灰色粉砂质黏土,含大量粗砂、细砂,夹多层粗砂、砾石条带,含多种不同颜色黏土团块,厚270厘米,90厘米以下发现有石制品和动物化石,底部不整合。

③蓝灰—灰—灰白色黏土,弱水平层理发育,为泥河湾层,厚700厘米多至沟底,未见底。

图五 第三级阶地内遗址(地点)地层柱状图

两次共采集石制品17件,包括石核1件,石片9件,刮削器7件。原料有石英岩、燧石、石英砂岩、硅质灰岩、玛瑙等。

07HYZ∶04 石核,原型为石英砂岩的砾石。不规则形,长×宽×厚为2厘米×2.3厘米×3.1厘米,重21.4克。台面为砾石面,沿一侧连续多次同向剥片,为单台面石核,台面角55°~89°。

03HYZ∶05 石片,原料为石英砂岩。长方形,长×宽×厚为4.1厘米×3.3厘米×1.5厘米,重18.1克。台面、背面皆为砾石面,台面角82°,腹面较平,打击点集中,半椎体明显(图七,6)。

07HYZ∶05 石片,原料为石英岩。不规则形,长×宽×厚为3.2厘米×2.8厘米×1.1厘米,重9.2克。素台面,不规则椭圆形,台面角93°,背面多个石片疤,皆为同向,腹面凹凸不平(图七,9)。

03HYZ∶08 刮削器,原型为燧石石片。不规则形,长×宽×厚为1.7厘米×2.2厘米×0.6厘米,重2.4克。在远端向背面修理出一凹凸刃,刃长2厘米。多层修疤,修疤较浅、连续,刃缘规整,可能采用压制修理,刃角56°(图七,8)。

07HYZ∶01 刮削器,原型为石英岩石片。三角形,长×宽×厚为3.3厘米×3厘米×1.5厘米,重21.7克。在左侧对向修理出一凸刃,刃长4厘米,修疤均匀,刃缘规整,刃角72°。

动物骨骼化石非常丰富,可鉴定种属和部位的有:鹿科第一趾骨远端,原始牛左前臼齿、右下颌骨残段,披毛犀左上臼齿,獾右下颌骨残段,各1件。大量的因破碎严重难以鉴定种属。

(2)大坡地沟 2号地点(DPDG2)

位于阳原县侯家窑村南偏西约650米处,地理坐标 113°58′50″E,40°05′57″N,海拔965米。遗址位于大坡地沟的北侧,梨益沟三级阶地前缘的上部,地势自西向东倾斜,地表长有杂草。2007年夏天发掘侯家窑遗址时在此调查,于大坡地沟北壁断壁的黄色粉细砂中发现石制品。

依据断面,遗址的地层自上而下可以分为3层:

①耕土,灰色砂土,比较松散,深10厘米。

②褐色粉砂层,柱状节理发育,厚290厘米。

③黄色细砂层,夹数条粗砂条带,水平层理,上部发现有石制品和动物化石,厚450厘米,未见底。

文化遗物包括石制品和动物化石两类。

石制品共2件,包括刮削器、断片各1件,原料全部为脉石英。

07DPDG2∶01 刮削器,原型为脉石英的断块。长×宽×厚为2.7厘米×2.4厘米×2.7厘米,重12.7克。在较直一侧单向修理出一直刃,刃长1.9厘米,多层修疤,修疤欠规整,刃角68°。

动物化石1件,破碎严重,难以鉴定种属。

(3)大坡地沟 3号地点(DPDG3)

位于阳原县侯家窑村南偏西约700米处,地理坐标 113°58′51″E,40°05′55″N。遗址位于大坡地沟的南侧,梨益沟三级阶地前缘的上部,与大坡地沟2号地点隔沟相望,地势向东南方向倾斜,地表水土流失严重,出露有粉砂。2007年夏天调查时于灰褐色黏土中发现石制品和动物化石,比较丰富。

该断壁由于坍塌严重,下部被覆盖,只有上部出露部分地层。自上而下可分为2层:

①黄色粉砂,垂直节理发育,距地表150厘米处发现有动物化石,厚270厘米。

②灰褐色黏土,呈颗粒状,40厘米处发现有石制品和动物化石,下部被坡积土覆盖,未见底。

石制品共6件,包括石核、石片、石球、断块各1件,断片2件,原料主要为脉石英、石英砂岩、火山角砾岩三类。

07DPDG3∶03 石核,原料为脉石英。不规则形,长×宽×厚为4.4厘米×3.5厘米×2厘米,重27.1克。节理发育,含较多颗粒,台面为自然面,多个同向石片疤痕,台面角77°。

07DPDG3∶09 石球,原料为火山角砾岩。近球形,略扁,一面圆弧状,另一面有几个凹坑,最大径11.8厘米,最小径9.2厘米,重1434.4克。周身布满磕碰的疤痕,表面有很厚的黄褐色锈斑。该标本在发现时已脱离原始地层,发现于断崖底部,结合周围地层堆积及石球上附着的褐色黏土分析,可能出自断崖上第②层的灰褐色黏土中。

动物化石多破碎严重,可鉴定种属及部位的有马科的门齿、下颌骨残段、枕骨残块,另有6件因破碎严重难以鉴定种属。

(4)大坡地沟 4号地点(DPDG4)

位于阳原县侯家窑村南偏西约750米处,地理坐标 113°58′51″E,40°05′55″N,海拔969米。遗址地处大坡地沟南侧一条南北向的“V”字形小冲沟的中间地带,大坡地沟3号地点东侧约30米处。2007年调查时在断壁的黄色粉砂中发现石制品1件。

依据冲沟断壁,地层自上而下分为3层:

①表土层,灰色砂土,深10厘米。

②黄色粉砂,水平层理,上部有一层小砾石,下部有透镜体,厚300厘米。

③黄色粉砂质黏土,水平层理,顶部发现石制品,厚230厘米,未见底。

文化遗物仅石制品1件。

07DPDG4∶01 单台面石核,原型为石英的砾石。长条形,长×宽×厚为1.8厘米×4.8厘米×2.8厘米,重17.4克。台面为不规则四边形,多保留砾石面,局部有打片崩落的疤痕,从正、背两面剥片,打击点集中,放射线清晰,台面角77°~101°。

(5)大坡地沟 5号地点(DPDG5)

位于阳原县侯家窑村南偏西约780米处,地理坐标 113°50′53″E,40°05′55″N。遗址地处大坡地沟南侧一条东南—西北向的小冲沟的东壁北端,大坡地沟4号地点东侧约30米处,梨益沟三级阶地前缘与二级阶地后缘交接地带的上部。2007年调查时,在剖面及底部发现一些石制品和动物化石。

剖面下部被坍塌的浮土覆盖,只出露上部局部,自上而下分为2层:

①表土层,灰色砂土,含少量砾石,厚35厘米。

②黄色粉砂,水平层理,210厘米处发现石制品、动物化石,其下被坡积土覆盖,未见底。

石制品共5件,包括石片、刮削器各1件,断块3件,原料有石英岩、硅质灰岩等。

07DPDG5∶02 刮削器,原型为石英岩的石片。长方形,长×宽×厚为2.4厘米×2.4厘米×1.3厘米,重7.9克。背有一脊,断面呈三角形,在左侧向背面修出一微凸刃,刃长1.3厘米,修疤较小,排列紧密,刃缘整齐,刃角72°。

动物化石共5件,破碎严重,难以鉴定种属。

(6)长形沟地点(CXG)

位于阳原县侯家窑村南偏西约600米处,地理坐标 114°42′04″E,40°15′28″N。遗址西北距侯家窑遗址约200米,同处于梨益沟右岸,长形沟沟口东侧。2003年调查,在面向梨益沟剖面的黄色粉砂中发现石制品、动物化石。

依照梨益沟的右岸断壁剖面,地层自上而下分为4层:

①灰黄色细砂,具有水平层理,厚450厘米。

②黄色粉砂,柱状节理发育,中下部发现有石制品、动物化石,厚500厘米。

③砂砾石层,水平层理,厚度变化大,厚50~110厘米。

④棕黄色黏土,水平层理,为泥河湾层,厚700厘米未到底。

在地层及坍塌的土堆中采集石制品6件,包括石核、石片、刮削器各2件,原料有石英砂岩、燧石、脉石英等。

03CXG∶01 锤击石核,原型为石英砂岩的砾石。不规则形,长×宽×厚为7.1厘米×3.9厘米×3.9厘米,重126.1克。采用转向打法,多个剥片面,多个石片疤,石片疤痕多不同向(图七,1)。

03CXG∶03 石片,原料为燧石。四边形,长×宽×厚为2.8厘米×2.5厘米×0.6厘米,重3克。素台面,石片角93°,背面为同向石片疤,腹面较凸,打击点集中,同心波清楚。

03CXG∶05 刮削器,原型为燧石石片。长方形,长×宽×厚为2.5厘米×3厘米×0.9厘米,重7.6克。在左侧向背面修理出一直刃,多层修疤,刃缘规整,刃长2厘米,刃角38°(图七,11)。

(7)鱼嘴沟2号地点(YZG2)

鱼嘴沟位于阳原县侯家窑村西,为一条南北向的冲沟,沟口冲向梨益沟,有多条分叉。遗址即位于鱼嘴沟东侧,西南距鱼嘴沟1号地点约100米,地理坐标113°58′35″E,40°06′19″N。2003年调查时,在鱼嘴沟东壁的黄色粉砂中发现少量石制品。

依鱼嘴沟东壁剖面,地层自上而下分为3层:

①表土层,厚约30厘米。

②黄色粉砂,厚70厘米,上部发现少量遗物。

③灰褐色细砂与黄色粉砂互层,深150厘米,不见底。

石制品共发现3件,包括锤击石核、砸击石核、断块各1件,原料有石英、石英岩、燧石。

03YZG2∶02 砸击石核,原型为石英岩砾石。长条形,长×宽×厚为4厘米×2.1厘米×1.8厘米,重15.3克。两端剥片形成两极石核,刃状台面,多次剥片,周身是疤,仅局部保留砾石面(图七,2)。

(8)庙儿沟地点(MEG)

庙儿沟为阳原县侯家窑村中的一条东南—西北向的冲沟,沟口向东冲向八一水库,中部有一条向北的分叉,遗址即位于分叉西侧,地理坐标 113°50′35″E,40°06′19″N。2003年夏天在此调查时,于分叉西侧的剖面上采集石制品2件,地处三级阶地的上部。

据沟北壁剖面,地层自上而下可分为2层:

①黄色粉砂,深1120厘米,垂直节理发育,下部发现有石制品和动物化石。

②灰绿色黏土,为泥河湾层,顶部不整合,深300厘米至沟底,未见底。

发现石制品2件,包括石核、石片各1件,原料为脉石英、燧石各1件。

03MEG∶01 多台面石核,原料为脉石英。不规则的块状,长×宽×厚为5.3厘米×5.9厘米×4.3厘米,重175克。只有主台面为砾石面,其余各面全部为剥片疤痕,少量为异向剥片,采取转向打片所致。

03MEG∶02 石片,原料为燧石。不规则形,长×宽×厚为6.3厘米×4.8厘米×2.3厘米,重78.1克。素台面,背面多个疤痕,以同向为主,少量异向,保留约50%的砾石面,腹面因石料质地不均匀而凹凸不平,台面角98°。

(9)东梁口沟遗址(DLKG)

位于阳原县侯家窑村东,黑石头沟东侧一条东西向冲沟沟口南侧,地理坐标为113°59′09″E,40°06′24″N。该支沟当地人俗称“东梁口沟”,沟口西端冲向八一水库,沟底为侯家窑村至赵家窑村的一条土路。2007年夏天在此开展旧石器调查时,于沟口南侧土台子的剖面及底部发现石制品。

依据沟南壁剖面,地层自上而下分为3层:

①耕土层,深10厘米。

②黄色粉砂,垂直节理发育,厚400厘米,300厘米以下发现有石制品、动物化石和鸵鸟蛋皮等。

③砂砾石层、粗砂、细砂的互层,水平层理,厚600厘米未见底。

发现石制品共6件,包括石片4件,断片2件,原料全部为脉石英。

07DLKG∶02 石片,原料为脉石英。不规则形,长×宽×厚为3.8厘米×3.8厘米×2.3厘米,重39.3克。素台面,背面全疤,多个石片疤,不同向,腹面较平,台面角76°。

(10)黑石头沟遗址(HSTG)

位于阳原县侯家窑村东南黑石头沟的东岸,八一水库大坝南侧,距离侯家窑村约400米,地理坐标 113°59′00″E,40°05′33″N。2003年调查时,在断崖中部的黄色粉砂中发现有打制石制品。

依据遗址西侧黑石头沟沟边的断崖,地层自上而下可分为3层:

①耕土层,深10厘米。

②黄色粉砂,垂直节理发育,含有少量砂砾,厚700厘米,中部发现有石制品、动物化石等。

③砂砾石层,呈水平层理,厚200厘米未见底。

文化遗物仅石制品,共5件,包括石核3件,石片1件,断片1件,原料有燧石、硅质灰岩等。

03HSTG∶01 石片,原料为燧石。长条形,长×宽×厚为3.4厘米×1.5厘米×0.15厘米,重3克。刃状台面,背面保留有大部分砾石面,有多条纵向长形石片疤痕,顶端有多个崩裂的疤痕,腹面较平,呈内弧状,远端内收,打击泡不明显。从特征观察,可能为砸击石片(图七,10)。

(11)七亩沟遗址(QMG)

遗址位于阳原县东井集镇漫流堡村西南约1000米处一条东北—西南向冲沟(当地俗称“七亩沟”)的沟口北侧,地理坐标113°59′57.7″E,40°05′00.9″N。2003 年调查时,在附近区域发现过打制石器,进行试掘后发现一些石制品,命名为漫流堡遗址[17],后由于地貌变化,难以确定具体位置。2008年夏天再次在该区域调查时,于七亩沟北侧的灰色砂质黏土中发现打制石制品2件。

依据七亩沟北壁剖面,该遗址的地层自上而下为:

①耕土层,深20~50厘米。

②黄色细砂层,水平层理,厚约80厘米。

③灰色黏土,在上部发现石制品,厚约150厘米未到底。

文化遗物仅石制品,共2件,全部为石核,原料分别为石英岩、硅质灰岩。

08QMG∶01 石核,原型为石英岩砾石。不规则形,长×宽×厚为3厘米×3.8厘米×2.9厘米,重33.9克。沿两个相邻的面剥片,多个石片疤痕,台面角较小,70°~95°。

(12)西坡遗址(XP)

遗址位于阳原县东井集镇漫流堡村西约800米处,西距梨益沟约200米,当地俗称“西坡”,地理坐标113°59′41.1″E,40°05′28.5″N。2008年调查时,于黄色粉砂中发现打制石制品。

该断崖较低,出露地层较少,地层自上而下为:

①表土层,深约100厘米,前沿被流水冲刷坍塌。

②黄色粉砂,垂直节理发育,出露150厘米,上部发现石制品。

共发现石制品2件,石片、刮削器各1件,原料为脉石英。

08XP∶01 石片,原料为脉石英。四边形,长×宽×厚为2.9厘米×2.9厘米×1.5厘米,重15克。素台面,不规则形,腹面比较凸,打击点集中,打击泡凸起,台面角106°,背面为砾石面。

08XP∶02 刮削器,原型为脉石英的断块。三角形,长×宽×厚为3.4厘米×3.5厘米×1.4厘米,重16.8克。在一端连续向一面加工,修理出一凸刃,多层修疤,刃缘整齐,刃长3.4厘米,刃角66°。

2.第二级阶地内的遗址(地点)

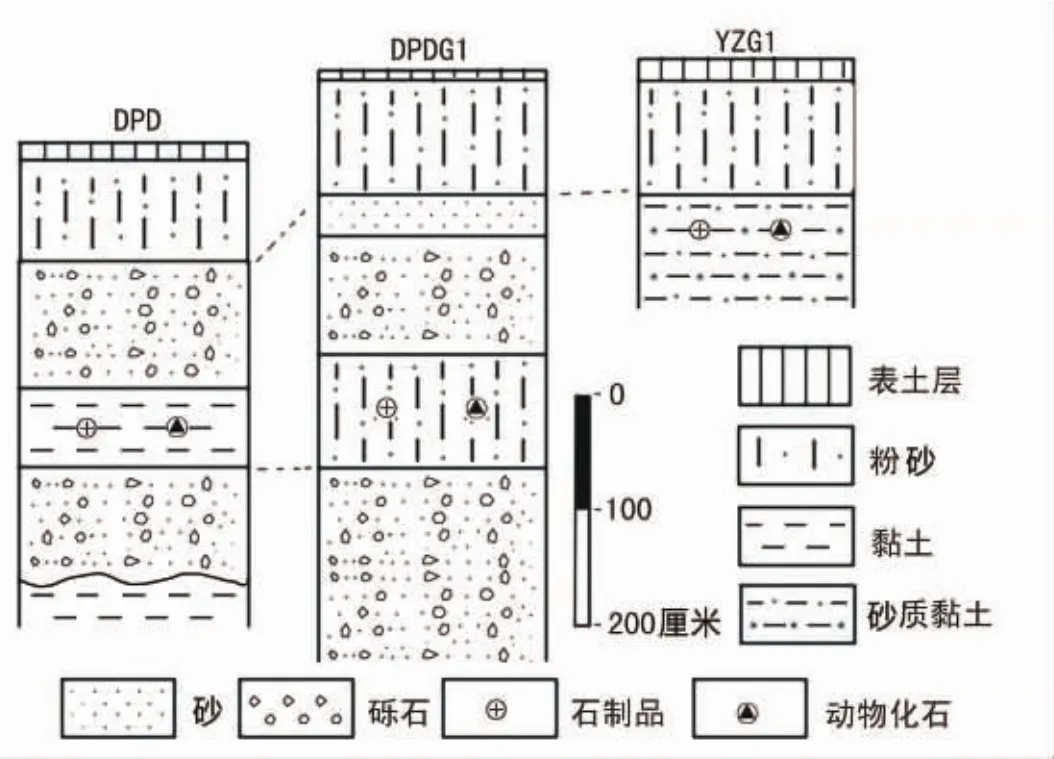

包括大坡地地点、大坡地沟1号地点、鱼嘴沟1号地点,各地点地层情况见图六。

(1)大坡地地点(DPD)

遗址位于阳原县侯家窑村南约750米处,大坡地沟与梨益沟交汇处的南侧,当地老百姓俗称“大坡地”地块的北缘,地理坐标113°59′02″E,40°05′55″N。2007 年夏天调查时,在沟壁下部坍塌的土堆中发现有石制品和动物化石,后在此挖掘探沟,发现其原生层位为黄色黏土层。

根据探沟的剖面,地层自上而下共分为6层:

①耕土层,深10厘米。

②黄色粉砂,厚90厘米,夹多条粗砂砾条带。

③砂砾石层,厚约100厘米,呈水平层理。

④黄色黏土,厚70厘米,30厘米以下发现有石制品、动物化石和鸵鸟蛋皮等。

⑤砂砾石层,厚100厘米,具有水平层理。

⑥灰绿色黏土(泥河湾层),顶部不整合,厚40厘米,未见底。

文化遗物包含石制品和动物化石两类,比较丰富。石制品共11件,包括石片5件,刮削器2件,近端断片1件,断块3件,原料有石英砂岩、燧石、石英岩等。

07DPD∶03 石片,原料为深灰色石英砂岩。三角形,长×宽×厚为3.5厘米×6.5厘米×1.6厘米,重30.8克。台面、背面皆为砾石面,为第一次剥落的石片,腹面较凸,打击点散漫,台面角96°。

07DPD∶11 石片,原料为燧石。不规则形,长×宽×厚为2.2厘米×1.3厘米×1.1厘米,重1.2克。素台面,不规则半圆形,长×宽为0.7厘米×0.3厘米,背面有两个不同向的石片疤,采用转向打法形成,局部保留有砾石面,腹面较平,打击点集中,打击泡、放射线、同心波清楚(图七,12)。

07DPD∶05 刮削器,原型为长方形燧石石片。长×宽×厚为2.5厘米×1.9厘米×1.4厘米,重6.4克。在左侧向背面修理出一直刃,刃长1.9厘米,修疤较小,排列紧密,刃缘规整,刃角49°。

图六 第二级阶地内遗址(地点)地层柱状图

07DPD∶01 近端断片,原料为燧石。四边形,长×宽×厚为2.6厘米×3.5厘米×1.1厘米,重10.1克。台面为砾石面,长条形,背面多个同向石片疤,保留少量砾石面,打击点散漫,腹面凹凸不平(图七,7)。

动物化石18件,其中鸵鸟蛋皮化石碎片2件。其它动物化石碎块16件,种属难辨,多有打击痕迹。

(2)大坡地沟 1号地点(DPDG1)

遗址位于阳原县侯家窑村南约650米处,大坡地沟沟口的北侧,大坡地遗址西北约200米处,地势自西向东倾斜,地理坐标113°58′57″E,40°05′57″N。由于流水侵蚀,沟北壁形成了4米多高的剖面,2007年夏天在此调查时,在剖面及沟底发现有石制品、动物化石。

依据大坡地沟北壁剖面,遗址的地层自上往下共分为6层:

①耕土层,深10厘米。

②黄色粉砂层,厚约100厘米,垂直层理,下部含有少量大小不等的砾石,大的直径可达10厘米。

③黄色细砂层,厚45厘米,水平层理发育。

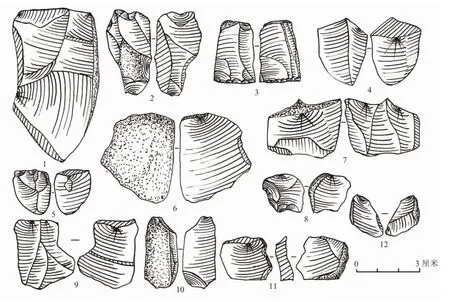

图七 调查发现的石制品

④砂砾石层,东边厚约30厘米,向西渐厚,最厚处约210厘米,中上部含有一些8~25厘米的砾石。

⑤浅黄色粉砂,西边最薄处3厘米,向东渐厚,最厚处110厘米,发现有石制品和动物化石。

⑥砂砾石层,厚170厘米未见底。

文化遗物包括石制品和动物化石两类,比较丰富。

石制品共6件,包括石核2件,石片2件,断片1件,断块1件。

07DPDG1∶02 多台面石核,原料为脉石英。不规则形,长×宽×厚为4.2厘米×5.4厘米×3.4厘米,重75.3克。采用转向打法,不断变换台面,有多个石片疤痕。

07DPDG1∶01 砸击石核,原型为燧石的砾石。长条形,长×宽×厚为2.9厘米×1.9厘米×1.1厘米,重7.8克。一端为刃状台面,两侧有大量砸击崩落的石片疤,另一端为平面状,有多层撞击的疤痕,四周有多个长形石片疤(图七,3)。

07DPDG1∶06 石片,原料为石英岩。不规则四边形,长×宽×厚为2.6厘米×2.3厘米×1.6厘米,重8.9克。素台面,台面角109°,背面两个同向石片疤,有一纵向脊,断面呈三角形(图七,4)。

动物化石 2件,包括鸵鸟蛋皮碎片1件,犀牛臼齿残片 1件。

(3)鱼嘴沟1号地点(YZG1)

遗址位于鱼嘴沟沟口西侧第一条冲沟的顶端,东北距侯家窑村约450米,地理坐标113°58′32″E,40°06′18″N。2003 年调查时,在剖面及前部的坡上发现大量的石制品,非常丰富。

依据台地前缘的断崖剖面,地层自上而下为:

①表土层,深约20厘米。

②黄色粉砂,垂直节理发育,厚约100厘米。

③黄色砂质黏土,含多层砂砾石条带,微水平层理,自顶部开始发现石制品,厚100厘米未到底。

文化遗物仅有石制品,非常丰富,仅采集5件,包括石核1件,石片3件,刮削器1件,原料有石英、脉石英、燧石、玛瑙等。

03YZG1∶03 石核,原料为玛瑙。不规则四边形,长×宽×厚为5.8厘米×7.5厘米×3厘米,重137.9克。台面为不规则形,多层修疤,剥片过程中不断调整剥片的角度,沿一侧连续同向剥片,多个石片疤痕。

03YZG1∶01 石片,原料为燧石。扇形,长×宽×厚为2厘米×1.8厘米×0.5厘米,重1.5克。素台面,台面角112°,背面多个石片疤,仅在底缘处保留有少量的砾石面,腹面较平,打击点集中,半椎体明显,同心波清晰(图七,5)。

03YZG1∶04 石片,原料为脉石英。四边形,长×宽×厚为4.9厘米×4.4厘米×1.4厘米,重25.3克。台面为砾石面,腹面较平,背面多为石片疤,只在底部保留少量砾石面,台面角115°。

03YZG1∶02 刮削器,原型为石英的扁平砾石。不规则形,长×宽×厚为3.1厘米×2.8厘米×1.1厘米,重11.9克。在扁平一端连续砸击,形成一薄锐的刃口,修疤两侧崩裂,刃长2.6厘米,刃角45°,另一端有反作用力撞击的破裂疤。

四、结 语

本次调查新发现旧石器时代遗址(地点)15处,进一步丰富了泥河湾盆地的旧石器时代文化资料。在盆地西部,连同上世纪七八十年代发现、发掘的许家窑遗址、侯家窑遗址,以及后来试掘的漫流堡遗址,旧石器时代遗址(地点)的数量已增加至18处,说明该地区也是史前人类活动频繁的重要地区。这18处遗址(地点)距离相对较近,但埋藏部位、层位却多不相同,梨益沟第三级阶地、第二级阶地内皆有发现,即使同一级阶地内的遗址层位也有早晚的区别,因此有助于建立该区域古人类演化的文化序列。

新发现的15处遗址(地点)中,12处埋藏于第三级阶地内,3处埋藏于第二级阶地内,泥河湾层内未发现任何古人类活动的遗迹或遗物。该区域原认为文化遗物出自泥河湾层的侯家窑遗址经过近些年新的考古发掘也获得了新的证据:在文化层以下4~5米处发现河流阶地堆积与泥河湾层的接触面,文化遗物位于侵蚀面之上,依部位判断文化遗物埋藏于梨益沟的第三级阶地内,而非以往认识的泥河湾层内[17]。漫流堡遗址的发掘者最初根据石制品出自灰绿色黏土层,可以与侯家窑遗址的地层对比,而且石制品也与侯家窑遗址的共性颇多,将两者比较得出了漫流堡遗址文化遗物埋藏于泥河湾层、且时代为旧石器时代中期的认识[18]。目前漫流堡遗址由于地形、地貌的变化处于“失踪”中,其埋藏地层虽无法进一步认定,但与之对比的侯家窑遗址的文化遗物被证明出自河流阶地中,而非最初认定的泥河湾层,因此,漫流堡遗址的埋藏地层可能也为河流阶地。综上分析,盆地西部目前发现的旧石器时代遗址多埋藏在泥河湾古湖消亡之后的河流阶地之中,依据泥河湾层顶部年代的研究结果[19—22],泥河湾层沉积结束亦即泥河湾古湖消亡的时间在中更新世晚期,河流阶地形成的时间要更晚于这个时期,则该区域旧石器时代遗址的时代应为中更新世末期至晚更新世,多数为晚更新世,旧石器时代早期的末段至旧石器时代晚期,这对研究泥河湾盆地中更新世末期以来古人类的演化扩散具有重要价值,对解决侯家窑遗址年代问题的争议以及泥河湾古湖消亡、泥河湾层沉积结束时间等问题也有重要参考价值。

调查发现了一定数量的石制品,为我们进一步认识该区域旧石器时代的文化面貌补充了新的实物资料。石制品的原料比较复杂,有石英、燧石、火山岩、玛瑙、石英砂岩等,部分标本保留磨圆度较高的石皮,原型应为砾石,这些石料在现今梨益沟的河床上都可见到,应为就地取材。石制品类型主要有石核、石片、刮削器、断块、断片等,反映了以锤击法剥片为主、少量砸击技术并存的剥片技术;对石片进行第二步加工,形成刮削器等工具的操作流程,体现出明显的中国北方以小石器为主的主工业类型[23]的特点,也进一步证明贯穿于泥河湾盆地旧石器文化发展始末的小石器工业[16]具有强大生命力。

(图一遗址分布图由任涛先生测绘)

执笔:王法岗

[1]贾兰坡,卫奇,李超荣.许家窑旧石器时代文化遗址1976 年发掘报告[J].古脊椎动物与古人类,1979(4).

[2]吴汝康,吴新智,张森水.中国远古人类[M].北京:科学出版社,1989.

[3]王法岗,刘连强,李罡.许家窑文化研究中存在的几个问题[J].文物春秋,2008(5).

[4]张森水.我国北方旧石器时代中期文化初探[J].史前研究,1985(1).

[5]张森水.中国旧石器文化[M].天津:天津科学技术出版社,1987.

[6]贾兰坡,卫奇.阳高许家窑旧石器时代文化遗址[J].考古学报,1976(2).

[7]吴茂霖.许家窑遗址1977年出土的人类化石[J].古脊椎动物与古人类,1980(3).

[8]马宁,裴树文,高星.许家窑遗址74093地点1977年出土石制品研究[J].人类学学报,2011(3).

[9]吴茂霖.许家窑人颞骨研究[J].人类学学报,1986(3).

[10]中国社会科学院考古研究所.考古学专刊乙种第二十八号:中国考古学中碳十四年代数据集(1965—1991)[M].北京:文物出版社,1991.

[11]北京大学考古系碳十四实验室.碳十四年代测定报告:六[J].文物,1984(4).

[12]陈铁梅,原思训,高世君,等.许家窑遗址哺乳动物化石的铀子系法年代测定[J].人类学学报,1982(1).

[13]长友恒人,下冈顺直,波冈久惠,等.泥河湾盆地几处旧石器时代文化遗址光释光测年[J].人类学学报,2009(3).

[14]苏朴,LOVLIEREIDAR,樊行昭,等.许家窑泥河湾组高分辨率磁性地层学研究[J].地球物理学报,2000(2).

[15]樊行昭,苏朴,LOVLIE REIDAR.许家窑组及许家窑文化层年代问题的磁性地层学证据[J].地层学杂志,2002(4).

[17]王法岗.侯家窑遗址2007—2012发掘地层的新认识[J].文物春秋,2015(6).

[18]谢飞.泥河湾盆地旧石器文化研究新进展[J].人类学学报,1991(4).

[19]袁宝印,朱日祥,田文来,等.泥河湾组的时代、地层划分和对比问题[J].中国科学:地球科学,1996(1).

[20]ZHAOH,LU Y C,WANGCM,et al.ReOSL dating of Aeolian and fluvial sediments from Nihewan Basin,Northern China and its environmental application [J].Quat Geochronol,2010(5).

[21]裴静贤.大同地区火山岩流烤沉积物的热发光年龄测定[J].科学通报,1981(16).

[22]年小美,周力平,袁宝印.泥河湾陆相沉积物光释光年代学研究及其对古湖泊演化的指示意义[J].第四纪研究,2013(3).

[23]张森水.中国北方旧石器工业的区域渐进与文化交流[J].人类学学报,1990(4).