泥河湾盆地杜庄旧石器遗址新观察*

卫 奇 胡 平

(1.中国科学院古脊椎动物与古人类研究所,北京 100044; 2.大同市博物馆,山西 大同 037004)

杜庄遗址分布在山西省大同市大同县SW41°18.7公里、杜庄乡杜庄村NE60°1.1公里处的石板沟右岸、相当于桑干河最高阶地的台地上,地理坐标39°56′26.3N,113°28′54.8E,海拔高992米(图一)。

杜庄一带地形被流水切割成“土林”,地貌独特,蔚为壮观。杜庄遗址埋藏在阳原群河湖相沉积层中,其文化层厚约130厘米,由含小砾和石膏晶体的灰绿色黏质粉砂组成,其顶部胶结成10厘米左右厚的坚实盖板,上覆约60厘米厚的黄褐色黏质粉砂层和约30厘米厚的扰乱土层(图二,左)。文化层含石制品和大量哺乳动物化石(图二,右)。2008年第三次全国文物普查时,胡平在杜庄遗址露头剖面上发现石制品160多件,还有大量普氏野马(Equus przewalskyi)、披毛犀(Coelodonta antiquitatis)、原始牛(Bos primigenius),以及凸旋螺(Gyraulus convediusculus)和扁旋螺(G.compressus)等动物化石[1]。

杜庄遗址令人非常感兴趣,它不仅是泥河湾盆地阳原群目前暴露在最西部的一个遗址,而且埋藏在阳原群河湖相沉积层里,且接近地表,上面几乎没有覆盖风成黄土堆积。2010年,笔者两次考察杜庄遗址,白瑞花和贾全珠从露头剖面上采集到一批石制品和一些哺乳动物的骨牙化石。

图一 杜庄遗址地理位置图

一、石制品分析

此次采集的石制品共52件。

类型 石核4件,分别为Ⅰ3型(单台面多片疤)1件、Ⅱ2型(双台面多片疤)1件和Ⅲ型(多台面多片疤)2件;石片37件,分别为Ⅰ1-3型(自然台面人工背面)2件、Ⅰ2-2型(人工台面部分人工背面)7件、Ⅰ2-3型(人工台面人工背面)14件、Ⅱ1-1型(左裂片)2件、Ⅱ1-2型(右裂片)1件、Ⅱ2-3型(断片远端)1件、Ⅱ3型(打击点难于断定石片)2件和Ⅱ4型(碎屑)8件;修理品6件,包括精制品(修理规整的有一定造型制品)5件和粗制品(略加修理无一定造型制品)1件;断块(其他带人工痕迹石块)5件。

石料 石制品岩性为石英岩(25件)、石英(13件)、燧石(10件)、角页岩(2件)、玛瑙(2件)。其石料可能来自大同御河的远古河床上。在大同附近御河西岸出露富含哺乳动物化石的巨厚砂砾石层,有关砾石应该来源于盆地北部和西部山区较为古老的地层。

图二 杜庄遗址地层结构(左图)和遗物暴露情况(右图)

磨蚀与风化 石制品磨蚀程度Ⅰ级(轻微)的46件,Ⅱ级(较轻微)的3件,Ⅲ级(中等)的2件,Ⅳ级(较严重)的1件;风化程度全部为Ⅱ级(较轻微)。标本的磨蚀和风化显示,遗址基本属于原地埋藏,遗物露天暴晒过一定时间,有少量标本被冲磨过。

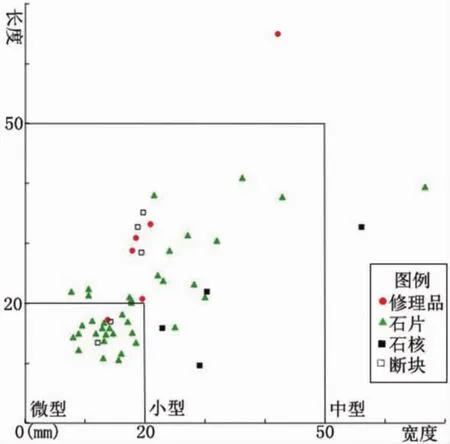

大小 石制品小型(定性三指撮,定量≥20,<50毫米)的27件,微型(定性双指捏,定量<20毫米)的22件,中型(定性手掌握,定量≥50,<100毫米)的3件,大型(定性单手抓,定量≥100,<200毫米)的和巨型(定性双手拎,定量≥200毫米)的没有(图三)。

杜庄遗址的石制品几乎均为小型和微型,与泥河湾盆地黑土沟和东谷坨早更新世遗址的基本一致。

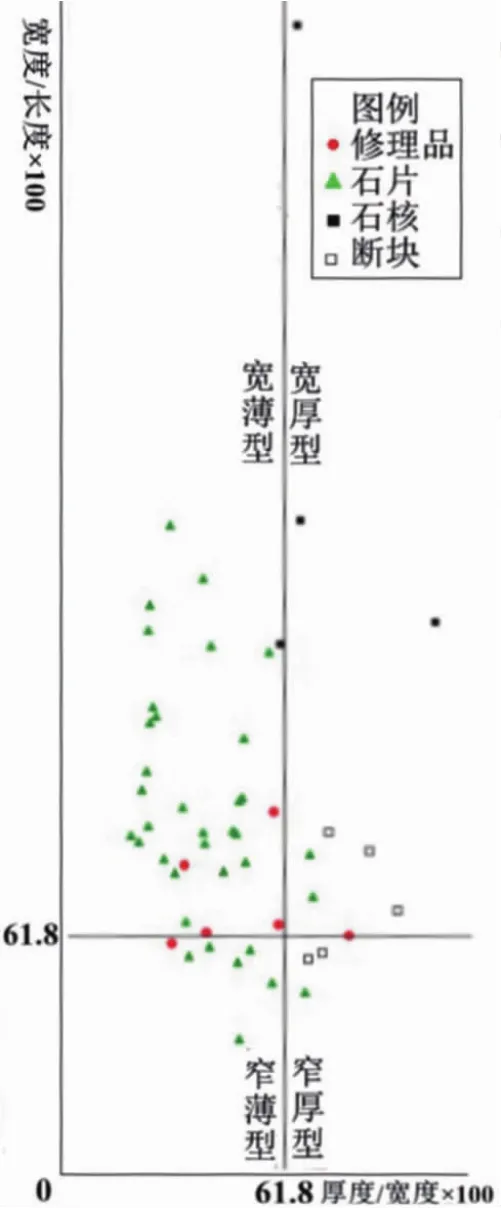

形态 石制品宽薄型(宽度/长度×100≥61.8,厚度/宽度×100<61.8)的33件,宽厚型(宽度/长度×100≥61.8,厚度/宽度×100≥61.8)的9件,窄薄型(宽度/长度×100<61.8,厚度/宽度×100<61.8)的7件,窄厚型(宽度/长度×100<61.8,厚度/宽度×100≥61.8)的3件(图四)。

杜庄遗址石制品的形态多半为宽薄型,这与其石片数量大密切相关。石核由于以剥片主作业面定位,其形态基本为宽厚型。考虑到时代的早晚及其石制品的演变,石核也许有从宽体到窄体的变化,因为细石器中的细石核几乎均为窄厚型(楔状石核)或宽厚型(柱状和锥状石核)。

在中国旧石器研究报告中,常见的标本指数记述存在两个问题:(1)有选择性的例行记载,这是旧石器时代考古“比娃娃”研究思想方法做祟,缺乏整体计量统计,难以阐明其文化相的基本特征;(2)没有聚类的孤立数值缺少了科学的归属性,而宏观定性也缺少科学的严密性。其实,前人也论述过石制品的形态,例如张森水和Jacques Bordaz等,不过均带有随意性色彩,明显缺乏立论依据,因为长宽厚薄肥瘦都是相对概念。对于物品来说,其在美学和数学上的长宽比例古人早有黄金分割的共识,拿来界定石制品的形态无疑是求实唯美的选择,因此,笔者主张按照黄金分割率(0.618)将石制品的形态划分为宽薄、宽厚、窄薄和窄厚4个类型。

重量 石制品52件,总重量427.6克,分布范围0.3~81克,平均重量8.2克。石核4件,总重量114.6克,分布范围7.7~81克,平均重量28.7克;修理品6件,总重量101.3克,分布范围 1.2~78克,平均重量16.9克;完整石片23件,总重量159.5克,分布范围0.6~53克,平均重量6.9克。

图三 石制品大小分布坐标图

图四 石制品形态分布坐标图

重量,无疑是石制品的属性,在中国,从前贾兰坡习惯于记述,但并不普遍受赞同。

石制品的平均数值统计,其数量越大,准确性越高,笔者主张增加极端最大值与最小值的记述。在中国,真正有科学意义的平均数值测量统计出现在张森水对富林遗址石制品的研究中,但裴文中评说“这个方法不能用”。实际上,富林遗址出土6856件石制品,应用平均数值的统计分析是具有科学意义的。

石核 4件,均属小型,几乎均为宽厚型,每件的作业面至少2个,片疤显示最后的剥片成功率较高,最多的可见4个片疤(表一)。石片疤显示硬锤敲击的剥片特征,未见砸击技术的应用。

石片 37件,其中完整石片23件,包括Ⅰ1-3型石片2件、Ⅰ2-2型石片7件和Ⅰ2-3型石片14件。均为硬锤直接打击石片,未见似石叶(blade)状薄长石片。石片台面单面状者21件,破坏尖状的2件。其中面状台面包括正扇形的6件,倒三角形的3件,扇面形的4件,不规则的4件,多边形的3件,正弓形的1件。背面片疤单向的9件,双向的6件,多向的8件,其中单片疤的1件,双片疤的8件,多片疤的14件(表二)。

在中国旧石器时代考古报告中,过去通常注重于石片破裂面,然而破裂面特征反映的是岩石性质,非为人工打片独有特征,其断口有贝壳状、平坦状、参差状和锯齿状等。很显然,识别石片,如果思想方法停留在教科书上,那是永远认识不清的,因为实际的石片未必都有完美的考古破裂面,况且有贝壳状断口的石片也不一定就是人为的。事实上,研究人类的行为,石片背面更为重要,尤其是对于较早时期石制品的认定,因为石片背面显示多方向多片疤的石片剥落,自然力的成因是不可能,而倭黑猩猩的实验打片主要产生Ⅰ1-2型和Ⅰ1-3型石片,恰恰显示出是在同一台面上连续推进剥片[2]。

修理台面,在中国主要表现在细石器文化中,有关较早时期的报道通常不甚典型,可能是偶然巧合。看起来剥片的锤击法、砸击法和摔击法也实无台面修理的必要。石片台面是石片前母体石核打击面的组成部分,李炎贤曾经注意到了台面上的小疤,他说:“这种台面上的小疤,有时彼此相连,有时则不相连,往往是在台面背缘或侧缘,有时在台面的腹缘也可见到。台面上的小疤形成的原因较多,或者是石片剥落前产生的,或者是石片剥落后产生的,此外还有少数是与打片同时产生的。”[3]不过,其认知存在逻辑罅隙,因为“台面的腹缘”的小疤和“石片剥落后产生的”小疤均为石片形成之后的属性。

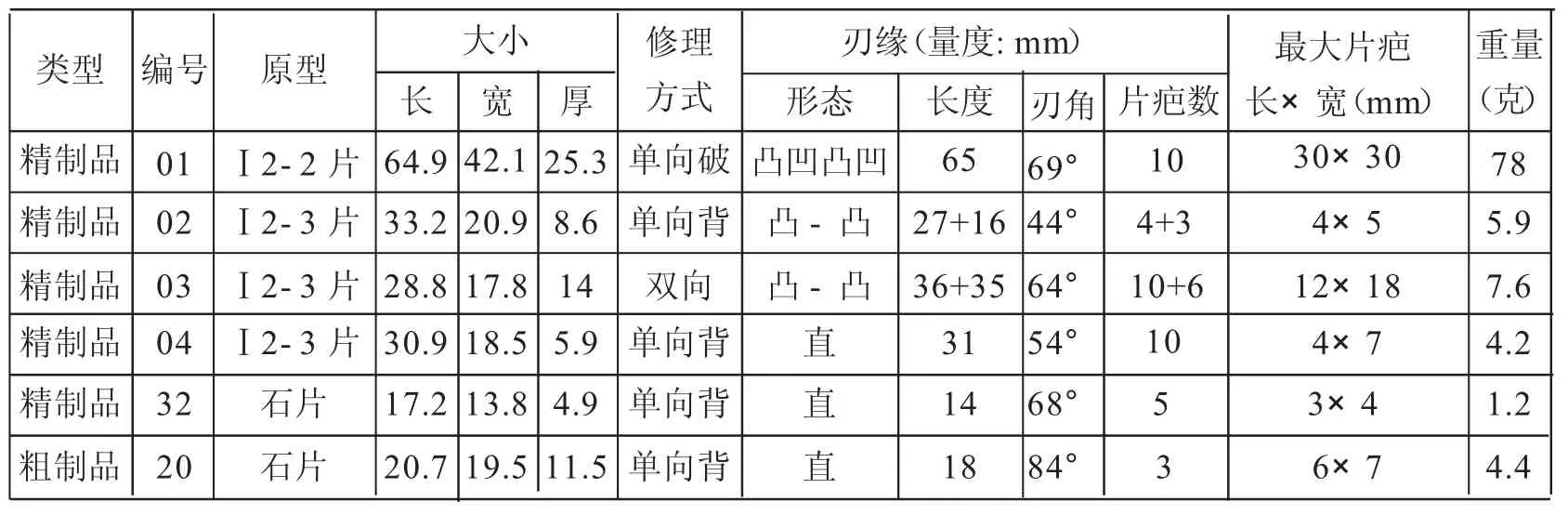

修理品 6件,包括精制品5件,粗制品1件。原型均为石片,统为边刃器物,其中5件单向背面修理,1件双向修理,但16个修疤中有15个是向背面修理。刃缘有单直刃、双凸刃和凸凹凸凹组合刃形(表三,图五)。

表一 石核观测表

DZ01标本,其修疤较大,而且在另外两边具有明显剥片的片疤,因此它被归于Ⅱ2型石核也是有理由的,因为修理疤与剥片疤不存在绝对的界限。DZ03标本,其形态式样和修理精度与许家窑—侯家窑遗址出土的龟背状刮削器相比均具有较多相似性,这类标本在泥河湾盆地的东谷坨早更新世遗址曾经出土过,但大多是单边修理,而且直边刃者不少。

修理品,过去按照用途和形态划分为不同类型的“工具”或“器物”,例如刮削器、尖状器和砍砸器等,实际上都是研究的分类。鉴于其用途纯属继承和延续先辈考古人的推理或猜想,而且统统作为生产工具的判断有失全面,因此本篇研究报告所称修理品不仅包括工具,也包含玩具以及精神用品和儿童模仿作品等,其概念外延较宽,内涵较浅,进一步划分只从刃缘特征进行了分类。

表二 完整石片观测表

二、讨 论

本文报道的杜庄遗址石制品数量虽然不多,但采集全面,未曾经过选择处理,所以反映的石制品组合接近真实。遗址中埋藏大量哺乳动物化石,可能与人类制作食物有关,这些材料对于探讨遗址的性质以及古人类的环境适应行为具有一定的科学意义。

杜庄遗址出土的哺乳动物化石指示遗址的地质时代应该属于晚更新世。遗址分布在阳原群顶部,因为过去的研究指出泥河湾盆地的湖水在西部比东部消失较晚,所以其形成时代应该略晚于东谷它村附近的后沟遗址,大致与岑家湾台地黄土堆积较早时期相当,推测其年龄可能为两三万年。日本佐川正敏和下冈顺直曾经采集过光释光测年样品,但未见报告发表。目前旧石器遗址的新技术测年委实不尽人意,一个遗址不同的测年方法得出的结果各不相同,同一种测年方法不同的实验室其结果也不一致,有的甚至脱离了地层程序的判断,出现了爷孙角色颠倒的情况,所以,任何测年的判断必须遵循地层结构优先的原则,误差也应该有合理的范围,尽管旧石器时代考古科学含金量不高而且人为性相当强烈。

表三 修理品观测表

图五 杜庄遗址修理品

杜庄遗址的文化层属于河湖相堆积,泥河湾盆地的这套地层过去称为“泥河湾层”,曾经一概作为下更新统看待。现在,“泥河湾层”被正式修正为阳原群,不仅包括下更新统泥河湾组,还包括中更新统小渡口组、上更新统许家窑组以及更晚的地层,下部还有上新统甚至更老的岩层,目前在大同时庄钻孔探明阳原群厚达1270.4米,底端已经深入海平面之下231.4米处。科学研究表明,晚更新世之末泥河湾盆地“大同湖”进入消亡阶段,在同庆窑、石宝庄和马家窑一带发育全新世早期湖相沉积层。在泥河湾盆地西部山西怀仁县、山阴县和应县一带存在一大片盐碱化洼地,洼地周围有海北头、上海和下海的村落地名,反映这里近代仍然有过湖水占据,《水经注》和《山西通志》等古籍也有相关的明确记载。在河北阳原县毛道沟村的桑干河最高阶地或第一级阶地(山区河流阶地从上往下按照形成时间的先后排列,其阶地面应该与岑家湾台地属于同一地貌单元)阳原群上部,蕴藏大量蚬(Corbicula sp.)壳,相当新鲜,给出的14C年龄是41400±1500 BP[4]。如果其测年可信,依据地层结构判断,杜庄遗址的年龄应该在4万年以内。

杜庄遗址的发现和研究不仅为泥河湾盆地古文化剖面的充实提供了实证,而且对于探讨泥河湾盆地的发育史也增添了资料。

[1]胡平.大同杜庄发现旧石器[C]//董为.第十二届中国古脊椎动物学学术年会论文集.北京:海洋出版社,2010:197—200.

[2]卫奇,GEOFFREY G.POPE.泥河湾盆地黑土沟遗址上文化层石制品[J].文物春秋,2017(6):27—38.

[3]卫奇.关于石片台面研究问题的问题[J].文物春秋,2006(4):1—12.

[4]袁宝印,夏正楷,牛平山.泥河湾裂谷与古人类[M].北京:地质出版社,2011:132—207.