南宋李虎墓志铭考释

连小刚

(镇江博物馆,江苏 镇江 212002)

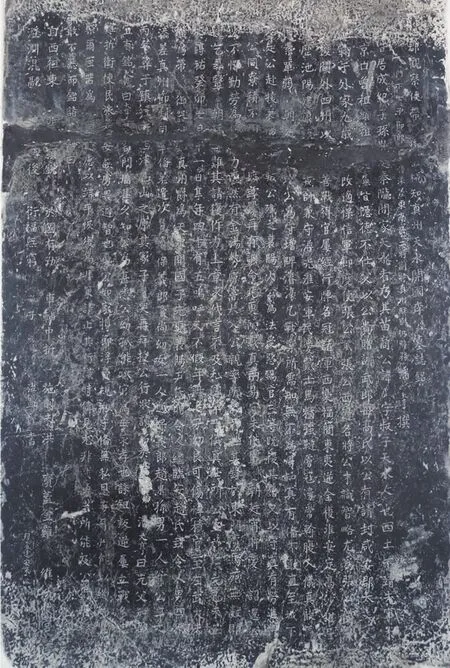

1980年,镇江博物馆对位于镇江市郊西南狮子山下的一座南宋砖室墓进行了抢救性考古发掘,“出土有银瓶、勺、盒等随葬品以及墓志一合”[1]218。墓志高132厘米,宽75厘米。志文楷体阴刻,刀力遒劲,结体端庄,大部清晰可辨,局部漫漶(图一)。《焦山石刻研究》[2]一书中收录有此志拓片照片,刘建国先生《古城三部曲——镇江城市考古》一书中对此铭进行了初步释读[1]218-219,但未录铭文。志文题名“天水开国李公墓志铭”,可知墓主姓李,其名讳,刘建国先生识读为“”,今经笔者仔细辨认,并结合墓主生平等信息综合考察,认为应为“虎”字,即墓主为南宋抗金、抗元将领李虎。

下面笔者将以相关文献为基础展开讨论,并对志文作进一步的考释。不当之处,敬祈方家指正。

一、录文

■郡观察使、带御器械、知真州、天水开国李公墓志铭

■门下士、承节郎、特添差东南弟二将副将、真州驻扎、仍厘务潘大亨撰

图一 南宋李虎墓志铭

■皆居成纪,子孙□□秦陇间,家天水者乃其苗裔。公讳虎,字叔子,天水人也。西土不靖,先事米」■京口。曾祖显,祖■,皆隐德不仕。父以公贵,赠训武郎。母高氏,以公有请,封咸安郡太(夫人)」■鞠于外家,九岁□□改适保信军节度使张公威。张公西边名将,公才识智略尤(为)张公□□」■关外四州,以□□善战得官,屡经行阵,名冠诸军。西枭福简,东夷逆全。复淮安,定高沙。(擢居)」■历池阳、建康、镇□□戎帅,兼守浮光、淮安。军民爱戴,士马精强。鞑虏寇边,常斡腹入仪真饮马」■素单弱,朝廷□□以公为守,增陴浚濠,凡战御所需,知无不为。(虏)知真有备,不敢直至城下。」■是公赴援襄阳。□□叛,公歼之。襄阳火,公为法受恶,镌官三等。既复其旧,又以守真有劳,进(爵)」■公同僚积不(相)□□罅衅,再有谪命。凡更两载,真两易守,未能□。朝廷宵旰忧(勤),诏还。公」■(公)不惮勤劳,为□□力,隐然有金汤势。虏尝大入,公亲率所(部),首挫其锋于东门。虏马死无数,(即)」■(数)乞寻医。朝廷(毋)难其请,复作力上章求代,言不及私。遽卒于仪真(任)所。公(生)于(庆)元己未正」■(于)淳癸卯七月十一日,享年四十有五。呜呼!天不假年,母老子幼,良可伤悼。积官至左武大夫,」■(职)为带御器(械)、(知)真州,爵为天水开国子。先娶襄阳尹氏,赠令人。继临安赵氏,封令人。男四□」■添差真州节制司准备差遣,次从龙、震龙,保义郎,友龙尚幼。女一人,适保义郎赵果。孙男一人,公孙。公卒之」■丙午,葬于镇江府(西)津乙山之原其冢。子(应)龙哭再拜,授公行状,请铭于■潘大亨曰:“先父知郡」■,宜有铭。”大亨曰:“大亨□(名)门墙甚久,知公(为)甚悉。公幼孤,能以官为母荣,孝也。诛锄叛逆,屡立战,多(忠)」■难折冲,使民旅(相)安,颉虏畏避,智也。忧公如家,撙节浮费,规创守备,无私恩妄予,用能以(约寓丰),」■概尔。至若为国远虑,以端平恢复为非策,请止其行,识时伟见,尤非武勇者所能及。公(行应铭),」■敢不志而铭诸?”其(辞)曰:」■自西徂东。(赋)□颖锐,于国有功。车轴中折,施则未洪。宝盖金鸡,维□□宫。」■(澄)(渊)混(融)。□□□后,衍福无穷。(孤)子应龙,泣血谨书。刊者建安朱(溶)。

注:标点为笔者所加。“」”表示一行文字录完转行,□表示缺一字,■表示缺字数不详,()内为原字不够清晰,推测而得。

二、李虎生平

李虎,《宋史》无传,但史籍多有其相关记载。志文载其“字叔子,天水人”。南宋时天水县属秦凤路辖下的秦州,秦州治所在今甘肃天水市。父早逝,在“外家”即母亲的娘家长大。九岁时,母高氏改嫁保信军节度使张威。张威,《宋史》有传,字德远,成州人。成州南宋时隶利州路,治所在今甘肃成县。张威是南宋抗金将领,初为策选锋军骑兵,“开禧用兵,威与金人战辄捷”,坚守天水,“屡立奇功”,嘉定十二年(1219),奉命率军救蜀,“破金人于金斗镇”,在荆、鄂地区亦屡胜金兵,曾任西和统制、利州副都统制、带御器械、荆鄂都统制、襄阳府驻扎等[3]12213—12215,未载志文所见“保信军节度使”,可补史阙。宋代节度使为荣誉虚衔,并无实任。保信军治所在庐州,庐州时属淮南西路。志文载李虎最初跟随张威镇守在南宋川陕防区西部的抗金前线“关外四州”,并且“屡经行阵,名冠诸军”。以下所述其生平经历也主要与南宋军事活动有关。

“关外四州”应指阶州(治所在今甘肃陇南市武都区)、成州(治所在今甘肃成县)、西和州(治所在今甘肃西和县,旧称岷州)、凤州(治所在今陕西凤县)四州。南宋川陕防区内关隘较多,有大散关、黄牛堡、皂郊堡“外三关”和武休关、仙人关、七方关“内三关”。关外四州“为蜀要害”,“是汉中乃至四川的战略屏障”[4]。

“西枭福简”应指嘉定十二年(1219)李虎与张威(时任沔州都统制)镇压利州路兴元府军士张福、莫简领导的“红巾队”起义一事。该年闰三月,兴元府士兵因不堪忍受官吏克扣三百文军饷,在张福、莫简的领导下发动起义。义军“以红帕蒙首,号‘红巾队’,焚利州,杀总领杨九鼎,破阆、果,入遂宁,游骑在潼、汉界,将窥成都”[3]12215,四川制置大使安丙“遣威提精兵六千人,自剑、绵至广汉”[3]12215。六月,义军坚守普州茗山,张威用遂宁知府李璧所授长围法计谋,“进兵重围,绝其粮道,昼夜迫之”[3]12215,不久擒获张福等17人。七月,张福被杀,莫简自杀,1300多名义军战士被俘牺牲。此年李虎仅20岁,“率部下捉获”[5]9038,立功不少。父子二人皆受赏,李虎由“沔州中军步军第一将正将、权统领下班应”“特转保义郎”,张威“特落阶官,除扬州观察使,依旧沔州都统制、兼知沔州”[5]9037。

“东夷逆全”应为平定山东李全叛乱。李全,《宋史》有传,潍州北海县(今山东潍坊市,时隶属京东路济南府)人,出身农家,做过弓手,能运铁枪,时号“李铁枪”[3]13817。李全最初参加了反抗金朝的红袄军起义,后归附南宋,称“忠义军”,占据楚州、海州等淮东州郡十余年。绍定三年(1230)八月,李全反叛,据盐城,入泰州,又欲攻打赵范及其弟赵葵驻守的扬州以便渡江[3]13841—13845。在扬州,李全叛军与李虎所属的宋军展开了激战。《宋史》载:“辛未,贼引兵三万沿州城东向西门,李虎、赵必胜、张、崔福力战,自巳至申,全乃沿东门以归”[3]13845;“乙未,李虎出南门,杨义出东门,王鉴出西门,崔福出北门,各径扼贼围,开土城数处”,“诸军奋击,俘馘甚众”,“贼兵数千果趋濠侧,虎力战,城上矢石雨注,贼退”[3]13846—13847。次年正月,李全出平山堂攻打扬州堡塞西门受挫,“欲走入土城,李虎军已塞其瓮门”,绝其归路,“全窘,从数十骑北走”,赵葵则率军紧追,李全不得已“趋新塘”,但因“骑陷淖不能拔”而被乱枪刺死[3]13848。

“复淮安,定高沙”应指李虎率军收复淮安、高沙一事。《宋史》载,绍定四年(1231)六月,宋军与李全叛军残部大战,攻占淮安[3]13851。高沙应指高邮。“高邮军,同下州,高沙郡,军事”[3]2181,辖高邮、兴化二县。端平二年(1235)七月,高邮“别将荣全率众据城以畔”,朝廷“以武翼郎招之。全伪降,欲杀使者”,“越三日,李虎破关,禽全斩之”[3]13493。李虎的英勇战功受到朝廷褒奖,宋理宗在诏书《李虎授左武大夫依旧达州刺史知淮安州制》中称赞李虎“胄出山西,声驰漠北。段枪而刺元恶,顿清淮海之尘;尺而鞭群凶,尽拔高邮之帜。功虽高于李,义弗背于张飞”[6]242。“刺元恶”应指剿杀李全叛军,“鞭群凶”应指平定荣全兵变,而李虎得授左武大夫可能就在“定高沙”之后。

“历池阳、建康、镇□□戎帅,兼守浮光、淮安”反映了李虎历官情况。“池阳”即今安徽池州,“池州,上,池阳郡,军事”[3]2187。“镇”字后应补“江”字。《景定建康志》“御前诸军都统制司”条下载:“李虎,武略大夫,达州刺史,池州驻扎,御前诸军都统制,改除建康府驻扎、御前诸军都统制,绍定六年十一月十四日到任。端平元年六月十七日,兼知光州,任内转右武大夫。端平二年五月十九日回司,依旧建康都统制,改兼知泗州,当年七月十五日改除镇江府驻扎、御前诸军都统制”[7]。《至顺镇江志》“都统制”条下亦载:“李虎,左武大夫、达州刺史带御器械。端平二年七月至。”[8]可知李虎先后任池州、建康、镇江都统,即统兵官,故志文称为“戎帅”。“浮光”指光州,境内有浮光山,故名,今河南信阳潢川。李虎于端平元年(1234)六月十七日兼知光州,知淮安则是在次年平定高邮荣全叛乱之后。综上可知,李虎初为正七品的“武略大夫”,端平元年(1234)因在“山阳之役”中“忠于卫国,勇于敌忾”[9]395而升转右武大夫,端平二年(1235)“定高沙”后授左武大夫。

“公赴援襄阳”反映了南宋朝廷调遣李虎救援襄阳的史实。端平二年(1235)十一月,蒙古军进攻襄阳。宋廷命魏了翁督视江淮、京湖军马,从下游运兵救援。魏了翁十一月九日就急令“镇江都统李虎(辖七千人)”[10]245、步帅兼建康都统王鉴等人“星夜提兵应援荆襄”[11]328。端平三年(1236)正月,李虎已到达蕲水,但“以蕲水桥断回蕲州住程,以待修桥;又以江北无夫、无粮、无船、无桥,取道鄂州以至汉阳未免迂回”为由拖延不前,魏了翁对此很不满,曰“李虎、王鉴乃朝廷所倚重,上流亦望其来,乃逗留不行,乃知此曹假借太过,名位稍高,便有骄蹇”[12],严责李虎等人急速前进,“务在剿逐襄阳境内贼兵”[11]340。二月五日,李虎率无敌军抵达襄阳城外[10]253。此时蒙军早已撤退。

“襄阳火,公为法受恶,镌官三等”反映了“襄阳兵变”及李虎受罚的史实。端平三年(1236)三月,襄阳的南北军将交争,“北军主将王、李伯渊焚城郭仓库,相继降北”,“南军主将李虎乘火纵掠,襄阳为空”[3]810,京湖安抚制置使兼襄阳知府赵范无法控制局面,与李虎等五人出城逃走。叛变的北军占据襄阳后,派人向蒙古投降,并四出掠夺。此次兵变给南宋造成严重损失,襄阳城中四万七千多官民、30万财粟、24库军器尽落入蒙军之手,自岳飞从金人手中收复襄阳以来130年的积累经营毁于一旦。该年三月,宋理宗下诏将赵范“削官三秩,落龙图阁学士,姑仍制置职任”,七月以“罪重罚轻,诏罢职奉祠”,八月又“更削两秩,谪居建宁府”[3]811。至于李虎,宋理宗下诏责问:“尔屡著战多,遂膺隆委,胡提兵而救援,乃激变以纷争?”[13]194—195将李虎“特降三官、落刺史、罢带御器械”[13]194,即志文所载“镌官三等”。关于李虎在襄阳兵变中有无责任及责任大小,观点不一。如《宋史》认为李虎及无敌军在襄阳兵变时“不救焚,不定变”“因之劫掠”[3]12509,应负一定责任;周密《齐东野语》认为,李虎一到襄阳便宣称要剿灭王在德安纳降的克敌军,激起克敌军叛乱,是兵变的诱因,“激于李虎无敌军之至”[14];张端义《贵耳集》认为兵变系赵范与李虎合谋剿灭克敌军所致,“李虎自淮东来,文仲出五十里迓之,独与李虎并辔而行,谋灭王之口”[15];魏了翁则认为李虎有定变之功,“李虎、王福本援上游,前襄阳变作之夕,无此两军,则北军谁实制之?”[11]368遗憾的是,墓志铭在这一问题上亦语焉不详,无法为我们提供新的有价值的信息。值得注意的是,志文中使用了“为法受恶”一词。该词出自孔子称赞晋国大夫赵盾的典故,用在此处意在表示李虎受罚是代人受过,实际上则认为李虎不应对兵变的发生承担责任。考虑到墓志铭一般会对墓主隐恶扬善,常有溢美之词,因此这种说法的可信度值得商榷。但李虎受罚一事在文献和墓志铭中均记载明确,大体一致,这应是确凿可信的。

李虎一生中较大的亮点是在真州抗击蒙军。志文载:“鞑虏寇边,常斡腹入仪真饮马”,真州位于长江北岸、扬州之西,处于南宋东部江淮战场,因而屡遭战火。《续资治通鉴》载,端平三年(1236)十一月,“蒙古将察罕攻真州”[16],被知州丘岳指挥击退。按《道光重修仪征县志》“(宋)知州”条下载有“嘉熙,李虎”“淳,李虎”[17],表明李虎于嘉熙年间(1237—1240)、淳年间(1241—1252)两次知真州,而据志文“以公为守”可知,端平三年(1236)李虎援赴襄阳前已知真州。李虎初在真州时,“增陴浚濠,凡战御所需,知无不为”,使蒙军不敢至城下。后因襄阳兵变遭罚,后又复职,但可能因为与同僚不和,再次被贬。由于“凡更两载,真两易守”,意即真州形势危急,两年内两次失守,朝廷对此日夜忧愁,又将李虎召回。李虎此次在真州加强战备,并顽强抵抗入城的蒙古兵,“挫其锋于东门”,“虏马死无数”,但是很可能在此战中负伤,后来便逝于仪真。这些内容均未见于文献,可补史阙。据此可知,李虎应先后三次知真州。

另,李虎结衔中的“观察使”为宋代武官迁转的官衔。按宋代武臣寄禄官阶高低层次为:“正任官、遥郡官、横行官、诸司正使、诸司副使、大使臣、小使臣,以及殿侍以下无品、不系磨勘之杂阶”[18]165,可知李虎结衔“郡观察使”的“郡”字前应有“遥”字。遥郡观察使为宋代武官遥郡五阶(承宣使、观察使、防御使、团练使、刺史)之一,与其他四阶一起被视为美职。遥郡官与正任官相对,地位次于正任官,但“与正任官一样,无职事,仅表示官阶”[18]166。遥郡官带有横行官大夫阶,据志文可知,李虎“积官至左武大夫”,故结衔“遥郡观察使”前应有“宋故左武大夫”六字。

“左武大夫”为横行官阶名。横行官不像诸司使、副那样列入武臣磨勘迁转之列,“其除授得依特旨”[18]166。“横行大夫十三阶为‘要官’”,左武大夫列第十二阶。旧名“东上阁门使”,徽宗政和二年(1112)改,正六品。

“带御器械”为南宋时低级武臣的荣誉加衔。南宋初期,“诸将在外多带职,盖假禁近之名,为军旅之重”,淳熙间则“属之职益加重焉”[3]3938—3939。李虎结衔中,左武大夫、遥郡观察使为寄禄官阶,带御器械为荣誉衔,知真州为官职名。

三、李虎家世、葬地等史实

据志文“■皆居成纪,子孙□□秦陇间,家天水者,乃其苗裔”可知,李虎出自天水李氏,天水李氏又自成纪李氏析出。成纪是中国第一大姓李氏的发祥地,成纪李氏乃陇西望族。至于李虎或其家族何时迁至镇江,由于志文缺漏而无法获得明确信息。

李虎曾祖名显,祖、父名均漫漶不可识,三人均未做官。“父以公贵,赠训武郎”,训武郎为宋朝武阶官,正八品。“母高氏,以公有请,封咸安郡太夫人”,《宋史·地理志五》载“蓬州,下,咸安郡,军事”[3]2223,属利州路。蓬州治今四川仪陇县南。按宋朝叙封制度,以李虎的观察使官阶只能封其母为郡太君,可能是李虎为母请于朝廷后,朝廷恩宠特异,破格叙封。宋理宗诏书《李虎母高氏特封咸安郡夫人制》载高氏“仪家以正,守节而坚。为人谋而忠,烈何惭于伏剑;与子言于孝,劳不止于断机。庆绵后昆,官至刺史。积五年之恩数,移一秩于慈闱”[6]285,可见李虎是在得授刺史衔后5年为母请封。

李虎有夫人两位,先为襄阳尹氏,赠令人;继临安赵氏,封令人。“令人”为九等外命妇封号中的第五等。李虎有四子一女。长子应龙,“添差真州节制司准备差遣”,次子从龙、三子震龙,保义郎,四子友龙,尚幼。女儿嫁与保义郎赵果。孙一,名公孙。李虎生于庆元五年(1199)正月,卒于淳三年(1243)七月十一日,享年45岁。葬地在“镇江府西津乙山之原”,即今牌湾狮子山北麓[1]249。

撰铭者为潘大亨,结衔中“承节郎”为从九品,“门下士”意为门生、弟子,表明潘大亨为李虎的门生,长期追随李虎,对他非常熟悉,因此李虎的儿子凭借这层关系向其乞铭。潘大亨称李虎“以端平恢复为非策,请止其行”,表明李虎曾反对端平元年(1234)宋理宗发动的收复河南故土的军事行动,亦称“端平入洛”,反映了李虎的政治远见。“端平入洛”是在南宋刚结束联蒙灭金战争、国力受损、军民疲敝的背景下进行的。当时宋理宗亲政不久,内政未稳,朝臣对出兵一事也意见不一,前线将领又轻率轻敌,结果在洛阳遭到蒙古军队的反攻,只得仓皇败退。此战南宋丧失数万精兵,而寸土未得。更不利的是,蒙古以“败盟”为借口,在第二年发动了全面侵宋战争,拉开了长达45年的宋蒙战争的序幕。

潘大亨曾任“东南弟二将副将”。“弟”通“第”。熙丰之际,宋朝在东南诸路推行将兵法。元丰四年(1081),“又诏团结东南路诸军亦如京畿之法,共十三将:自淮南始,东路为第一,西路为第二,两浙西路为第三,东路为第四……”“凡诸路将各置副一人,东南兵三千人以下唯置单将”[3]4628。可见,“东南弟二将”应属淮南西路,设正、副将各一人。东南第二将正将驻地原在寿春,南宋孝宗朝改驻庐州[19],而潘大亨作为副将驻扎在真州。真州又名仪真,今江苏仪征市,时属淮南东路。正将与副将驻地并不在同一路,原因待考。潘大亨的东南第二将副将系“特添差”而来。“特添差”是指由朝廷特别指挥差注添差官,表明其为非正任差遣官,这是宋朝官制中添差官制度的反映。添差官可分为厘务或不厘务差遣。添差仍厘务就是允许添差官有限度地参与政事。由此可见,潘大亨在真州的地方事务上有一定决定权。

四、余 论

此墓志铭由建安朱姓刻工所刻。南宋建安县位于今福建省北部,时属建宁府,辖有建安县、嘉禾县(即建阳县)等七县。另据《全宋文》载:宋理宗为勉励将士,赐“建康府都统制兼知泗州李虎”等10人“银合夏药”[9]225,后又“赉以宝奁,实之珍剂”,赐“带御器械镇江都统制李虎”等16人“银合腊药”[9]230。据此推测,文首提及的李虎墓出土银盒等物即可能来自宋理宗的赏赐。

[1]刘建国.古城三部曲:镇江城市考古[M].南京:江苏古籍出版社,1995.

[2]袁道俊.焦山石刻研究[M].南京:江苏美术出版社,1996:60.

[3]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1985.

[4]何玉红.南宋川陕军事戍防体系考述[J].中国边疆史地研究,2010(4):22—33.

[5]刘琳,刁忠民,舒大刚.宋会要辑稿:兵二○:第15册[M].尹波,等,校点.上海:上海古籍出版社,2014.

[6]曾枣庄,刘琳.全宋文:第315册.上海:上海辞书出版社,2006.

[7]周应合.景定建康志:卷二六[M].台北:成文出版社,1983:1132.

[8]俞希鲁.至顺镇江志:卷一七[M].南京:江苏古籍出版社,1999:682.

[9]曾枣庄,刘琳.全宋文:第 306 册[M].上海:上海辞书出版社,2006.

[10]李天鸣.宋元战史:一[M].台北:台湾食货出版社,1988.

[11]魏了翁.鹤山集[M]//景印文渊阁四库全书:第1172册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[12]曾枣庄,刘琳.全宋文:第 309册[M].上海:上海辞书出版社,2006:296.

[13]曾枣庄,刘琳.全宋文:第 303册[M].上海:上海辞书出版社,2006.

[14]周密.齐东野语:卷五[M]//景印文渊阁四库全书:第865册.台北:台湾商务印书馆,1986:685.

[15]张端义.贵耳集:卷中[M]//景印文渊阁四库全书:第865册.台北:台湾商务印书馆,1986:445.

[16]毕沅.续资治通鉴:四:卷一六八[M].长沙:岳麓书社,2008:32.

[17]王检心.道光重修仪征县志:卷二四[M].南京:江苏古籍出版社,1991:309.

[18]龚延明.宋代武官阶类别及其演变[M]//龚延明.中国古代制度史研究.杭州:浙江大学出版社,2013.

[19]李昌宪.宋朝将兵驻地考述[G]//邓广铭,王云海.1992年年会编刊宋史研究论文集.郑州:河南大学出版社,1993:320—340.