全国卷“纯文本型”选择题的陷阱类型与应对策略

重庆

统计分析近几年生物全国卷的选择题,大致将其分为“纯文本型”和“图(表)文综合型”两类。两类选择题考查目的不同,对学生能力的要求不同,应对策略就应有差别。本文对近五年全国卷中的“纯文本型”选择题进行了统计与分析,归类、整理出题干“阴阳颠倒”、选项“无中生有”“冯京马凉”“东拉西扯”“长篇大论”共五种常见陷阱类型,在教学实践中总结出相应的解题策略。

1. 全国卷近五年的生物选择题类型统计分析

表1

由表1数据可知:“纯文本型”选择题占比高达88%,“图(表)文综合型”占比为12%,因此“纯文本型”选择题的得分率对学生高考成绩有很大的影响。同时教师应当意识到,高考是具有选拔性的, “纯文本型”选择题同样是能够设置各种不同的陷阱,达到对考生的阅读理解能力、思维逻辑能力、综合判断能力等进行考查的目的。

2. 题干“阴阳颠倒”型陷阱与应对策略

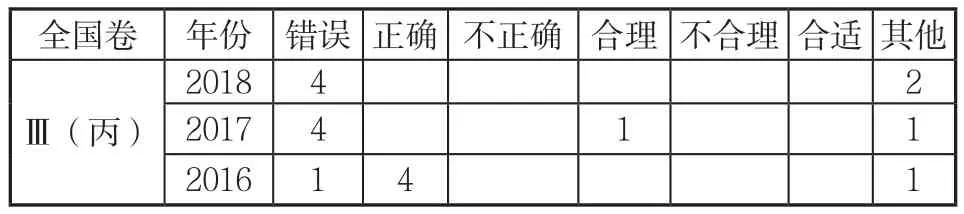

笔者对近五年全国卷选择题题干中关于“正误”表述的统计表如表2:

表2

续表

由表2可知,全国卷的题干表达是非常明确的,要求选择错误的占49%以上,要求选择正确的占27%,其他占24%。考生丢分主要出现“阴阳颠倒”现象,即要求选错误(正确)的是,考生选成正确(错误)的。

【典例1】(2018年,全国卷I,第1题)生物膜的结构与功能存在密切的联系。下列有关叙述错误的是( )

A.叶绿体的类囊体膜上存在催化ATP合成的酶

B.溶酶体膜破裂后释放出的酶会造成细胞结构的破坏

C.细胞的核膜是双层膜结构,核孔是物质进出细胞核的通道

D.线粒体DNA位于线粒体外膜上,编码参与呼吸作用的酶

【分析】本题应选择的是D项,考生能判断出B项、C项是正确的,但还是会出现误选B项或C项的现象,究其原因是在考试过程中注意力不集中,看到题干要求选错误的,一看A项说法正确,不能选,但到了B项、C项时,一看B项或C项说法正确,因忘记题干要求误选而导致丢分。

【应对策略】在平常练习或考试中,首先在题干中圈出关键词“错误”“正确”等;然后应对A、B、C、D四个选项都做出判断,在A、B、C、D四个字母上打上“×”或“√”作为符号标记;最后在选择时将关键词与符号标记作对照后再选出正确答案。

3. 选项中陷阱类型与应对策略

3.1 “无中生有”型

【典例2】(2018年,全国卷Ⅲ,第4题)关于某二倍体哺乳动物细胞有丝分裂和减数分裂的叙述,错误的是( )

A.有丝分裂后期与减数第二次分裂后期都发生染色单体分离

B.有丝分裂中期和减数第一次分裂中期都发生同源染色体联会

C.一次有丝分裂与一次减数分裂过程中染色体的复制次数相同

D.有丝分裂中期和减数第二次分裂中期染色体都排列在赤道板上

【分析】该题的陷阱是典型的“无中生有”。减数第一次分裂中期过程中有同源染色体,有联会现象;而有丝分裂过程中只有同源染色体,没有联会现象。B选项在表述时“无中生有”,错误地表述为有丝分裂有联会现象,较多的考生没有发现这个错误,导致误选。

【应对策略】首先,要重视对教材基础知识的掌握,有扎实的基础知识,才有可能分清“有无”;其次,阅读、判断选项时,认真分析选项语法,即选项文字的主语、谓语、宾语、定语等,一定要把选项的生物学含义“吃透”,再做决定。

【同型真题】

(2017年,全国卷Ⅲ,第3题)A选项:类胡萝卜素在红光区吸收的光能可用于光反应中ATP的合成。

(2016年,全国卷I,第1题)C选项:蓝藻细胞的能量来源于其线粒体有氧呼吸过程。

(2016年,全国卷Ⅱ,第4题)C选项:通常,红外光和紫外光可被叶绿体中的色素吸收用于光合作用。

(2015年,北京卷,第2题)C选项:T2噬菌体在细菌细胞核内合成DNA。

(2014年,全国卷I,第3题)D选项:内环境中发生的丙酮酸氧化分解给细胞提供能量,有利于生命活动的进行。

(2014年,全国卷Ⅱ,第6题)C选项:人体在剧烈运动时所需要的能量是由乳酸分解提供。

3.2 “冯京马凉”型

【典例3】(2018年,全国卷Ⅲ,第5题)下列关于生物体中细胞呼吸的叙述,错误的是 ( )

A. 植物在黑暗中可进行有氧呼吸也可进行无氧呼吸

B. 食物链上传递的能量有一部分通过细胞呼吸散失

C. 有氧呼吸和无氧呼吸的产物分别是葡萄糖和乳酸

D. 植物光合作用和呼吸作用过程中都可以合成ATP

【分析】本题C选项有较强的迷惑性,“冯京”是产物,“马凉”是底物。本题中有氧呼吸和无氧呼吸的产物分别是CO2、H2O和乳酸,选项中的葡萄糖为底物。若不能将这两个关键词分辨清楚,极容易误选。

【应对策略】特别关注教材中容易混淆的专业术语,做题时建议将各个专业术语划线或圈出,认真比对,“三思而后选”。

【同型真题】

(2018年,全国卷Ⅱ,第1题)C选项:蛋白质结合Mg2+形成的血红蛋白参与O2运输。

(2017年,全国卷I,第2题)B选项:检测氨基酸的含量可用双缩脲试剂进行显色。

(2016年,全国卷Ⅱ,第3题)D选项:血液中胰岛素增加可促进胰岛B细胞分泌胰高血糖素。

(2014年,全国卷Ⅱ,第5题)C选项:双链DNA分子中一条链上的磷酸与核糖是通过氢键连接的。

(2014年,山东卷,第2题)A选项:细胞体积增大,与外界物质交换效率提高。

(2014年,四川卷,第4题)B选项:用健那绿和吡罗红染色观察DNA和RNA在细胞中的分布。

(2014年,江苏卷,第1题)B选项:每个ADP分子中含有两个高能磷酸键。

3.3 “东拉西扯”型

【典例4】(2018年,全国卷Ⅱ,第3题)下列有关人体内激素的叙述,正确的是 ( )

A.运动时,肾上腺素水平升高,可使心率加快,说明激素是高能化合物

B.饥饿时,胰高血糖素水平升高,促进糖原分解,说明激素具有酶的催化活性

C.进食后,胰岛素水平升高,其既可加速糖原合成,也可作为细胞的结构组分

D.青春期,性激素水平升高,随体液到达靶细胞,与受体结合可促进机体发育

【分析】该题A、B、C选项中,激素的调节作用与能量供应、酶的功能、细胞的物质基础之间没有因果关系,但被命题人一本正经的“东拉西扯”,一部分“立场不坚定”的同学很容易误选。

【应对策略】这一类“陷阱”的特点是将一些没有因果、从属等关系的零散内容,东拉西扯、生搬硬套地组合、联系在一起。因此做题的关键还是要有扎实的基础知识,才能分清“东与西”“是与非”“因与果”。另外, 将单纯的文字表述方式以概念图、流程图等其他形式展现出来,有助于理清关系,提高做题的准确性。

【同型真题】

(2015年,福建卷,第2题)C选项:效应T细胞将抗原传递给胰岛B细胞致其死亡。

(2014年,全国卷Ⅱ,第1题)D选项:哺乳动物的细胞可以合成蔗糖,也可以合成乳糖。

(2014年,全国大纲卷,第2题)B选项:机体在运动时消耗ATP,睡眠时则不消耗ATP。

3.4 “长篇大论”型

【典例5】(2018年,全国卷I,第6题)某大肠杆菌能在基本培养基上生长,其突变体M和N均不能在基本培养基上生长,但M可在添加了氨基酸甲的基本培养基上生长,N可在添加了氨基酸乙的基本培养基上生长,将M和N在同时添加氨基酸甲和乙的基本培养基中混合培养一段时间后,再将菌体接种在基本培养基平板上,发现长出了大肠杆菌(X)的菌落,据此判断,下列说法不合理的是 ( )

A.突变体M催化合成氨基酸甲所需酶的活性丧失

B.突变体M和N都是由于基因发生突变而得来的

C.突变体M的RNA与突变体N混合培养能得到X

D.突变体M和N在混合培养期间发生了DNA转移

【分析】“长篇大论型”的特点是题干特别长。本题干共有155个字,且还有M、N、X等字母,加上下面的四个选项,很多考生连续读数遍可能都不理解题意。

【应对策略】这类题一般包括信息题与实验题两类,具体应对策略如下。

(1)信息题应对策略:这类题干内容新颖,信息量大,专业术语生涩,对学生阅读理解造成了较大干扰。但题目下的选项正误判断较为简单,是典型的“长篇大论”。考生要克服畏难情绪,不要被复杂新颖的题干迷惑;加强阅读理解能力的训练,关注生物科学发展,多用生物学知识解释生活现象。

(2)实验题应对策略:这类题目通常是对控制变量法的考查,在应对时应当合理运用模型建构的方法,把复杂无序的文字转化为条理清晰的模型,整理出实验组、对照组、自变量、因变量、无关变量等内容,在对比中得出相关的结论。

【同型真题】(题略)(2017年,全国卷I,第4题);(2017年,全国卷Ⅱ,第6题);(2016年,全国卷Ⅱ,第6题);(2014年,四川卷,第7题)

4. 总结

生物高考试题中虽然选择题只占总分的40%,但大多数考生选择题得分会占到生物总成绩的50%以上。因此在平常的作业、练习、测试时就要学会识别、分辨、判断选择题中的各类“陷阱”,熟练应用各种解题策略,提高选择题的得分率,最终达到提高生物高考成绩的目的。