企业社会创业的研究现状与展望

姜忠辉 徐 臻

(中国海洋大学 管理学院,山东 青岛 266100)

一、引言

近年来,社会创业实践在国内兴起,在教育、环保、扶贫、医疗等领域发挥着重要作用。社会创业以解决社会问题为首要目标,通过市场手段创造社会价值,从而获得经济效益与社会效益的可持续发展。传统观点认为,社会问题主要由政府公共部门及第三部门(非营利组织、非政府组织、民办非企业单位等)负责解决,但在实际解决的过程中,常常因运营模式落后、市场定位不明、资源获取困难等原因难以完成。社会问题的强度和复杂性需要更为全面、可持续的解决方案以获取更多资源支持。[1]

社会创业过程可通过不同的组织形式完成,越来越多的实践证明,以企业为组织形态的第二部门在社会创业中具有独特优势。[2-4]企业将企业社会责任内生于商业模式中,或将社会目标和商业目标结合,通过整合资源、商业化运营等方式进行内部孵化社会企业或推行可行的社会项目,获取社会和经济双重效益。作为横跨创业领域及社会学领域的重要构念,企业社会创业为我国社会问题的解决提供了新的视角。尤其是伴随我国政府提出“大众创业、万众创新”的倡导,大型企业的社会创业行动不仅有助于改善当前国内日益突出的贫富不均、环境恶化、资源枯竭、老龄化等社会问题,还将促进企业转型升级,提升企业形象,为实现“中国梦”贡献力量。[5]

当前,企业社会创业处于实践行动先于理论探索的阶段,对企业社会创业的研究在文献数量上有限。通过对CNKI、Elsevier、Springer、Wiley、EBSCO等数据库的检索,本文收集近二十年来国内外与“企业社会创业”相关的文献资料,结合企业内部创业、社会创业、企业社会责任等领域的研究基础,系统梳理已有研究成果,总结研究进展,并为未来该领域的研究指明方向。

二、企业社会创业的概念范畴

“企业社会创业”(Corporate Social Entrepreneurship)的概念源于西方国家,是社会创业的一种形式,也是公司创业的一种类型,而无论公司创业抑或社会创业,都属于创业范畴。作为公司创业与社会创业的交叉点,企业社会创业内涵与外延的界定一直以来是学者们研究的重点。回顾创业研究的发展进程,长期以来,商业价值一直是创业研究的焦点。近年来,随着创业理论的拓展及现实社会的发展,社会价值逐渐在创业研究中受到关注,创业成为解决社会问题、推动社会进步的工具,社会创业的概念出现。社会创业可视为实践驱动理论研究的创业领域,在不同的学者看来有不同的含义。多数研究以非营利组织或个人为研究对象,讨论社会创业的双重价值;随着公司创业理论的成熟,在位企业,尤其是大型企业成为社会创业领域的重要研究对象,融合社会责任理论、利益相关者理论,企业社会创业成为创业研究的新领域。

(一)企业社会创业的定义

根据现有文献,目前学术界对企业社会创业构念的定位主要有两种路径:一是基于社会创业过程中的商业性运营及营利性;二是基于企业在内部创业中更多关注的社会价值。从过程视角来看,企业社会创业是在组织层次上利用内部资源进行的由经济到社会目的转换的创业过程,其本质是识别、利用机会。[6]

由于企业社会创业研究目前仍处于探索阶段,对其定义的研究往往通过与传统的商业创业、非营利组织的社会创业对比进行。Zoltan等在对社会创业与传统的非营利组织对比分析时指出,其区别在于后者是被动提供帮助,而前者致力于让求助者自助,[7]即授人以鱼不如授人以渔。对于企业而言,单纯地捐赠、被动地履行社会责任并非社会问题的最佳解决方式,还会造成企业整体价值的下降,企业应当建立可持续的社会造血机制,在解决社会问题的同时兼顾经济利益。美国社会创业学者Dees创建社会创业光谱,其本质在于对社会创业类型的区分。[8]在组织形式上,社会创业在运营目标、过程及价值创造中兼具非营利组织的社会性与纯商业组织的市场性。Kim Alter认为,社会创业的组织形式还具有连续性,并绘制可持续发展光谱。[9]在这一光谱中,社会企业位于非营利组织“商业化”与营利组织“社会化”的中间地带,其界定根据两端起点相异。以企业为主体的营利组织的“社会化”路径可看作是企业社会创业的发展趋势,将社会目标与盈利目标结合,其最终结果可以是新的社会企业成立,也可以是企业内新的业务单元生成。

除了借助社会创业光谱等工具进行概念定义外,有学者基于多元层次对企业社会创业进行分析。戴维奇通过将Sharma等的创业主体理论与Austin等的创业目的理论结合,对创业领域进行了“四分法”划分,公司社会创业位于第四象限,即在组织层次进行的、以创造社会价值为目的的创业活动。[10]这一分类将企业社会创业界定为创业的一种具体类型,但又在创业主体和目的上区别于社会创业与公司创业。它强调这一行动发生在企业内部,受到企业组织情境的影响,同时其行为目的以社会问题的解决为主导,最终引致社会价值及商业价值的生成。

综合学者们对企业社会创业的界定,我们得出关于企业社会创业的内涵:以社会问题解决为目标,运用企业资源进行的内部创业行动。它为企业现有利益相关者以外的群体创造可持续的社会价值,是企业承担社会责任的创新形式。

(二)企业社会创业与其他概念的区别

作为一个新概念,企业社会创业在实践与学术研究中往往容易与其他相似概念混淆,因此有必要对相似概念进行区别与讨论,以明晰企业社会创业这一概念的具体范畴。

1、企业社会创业与内部创业、社会创业

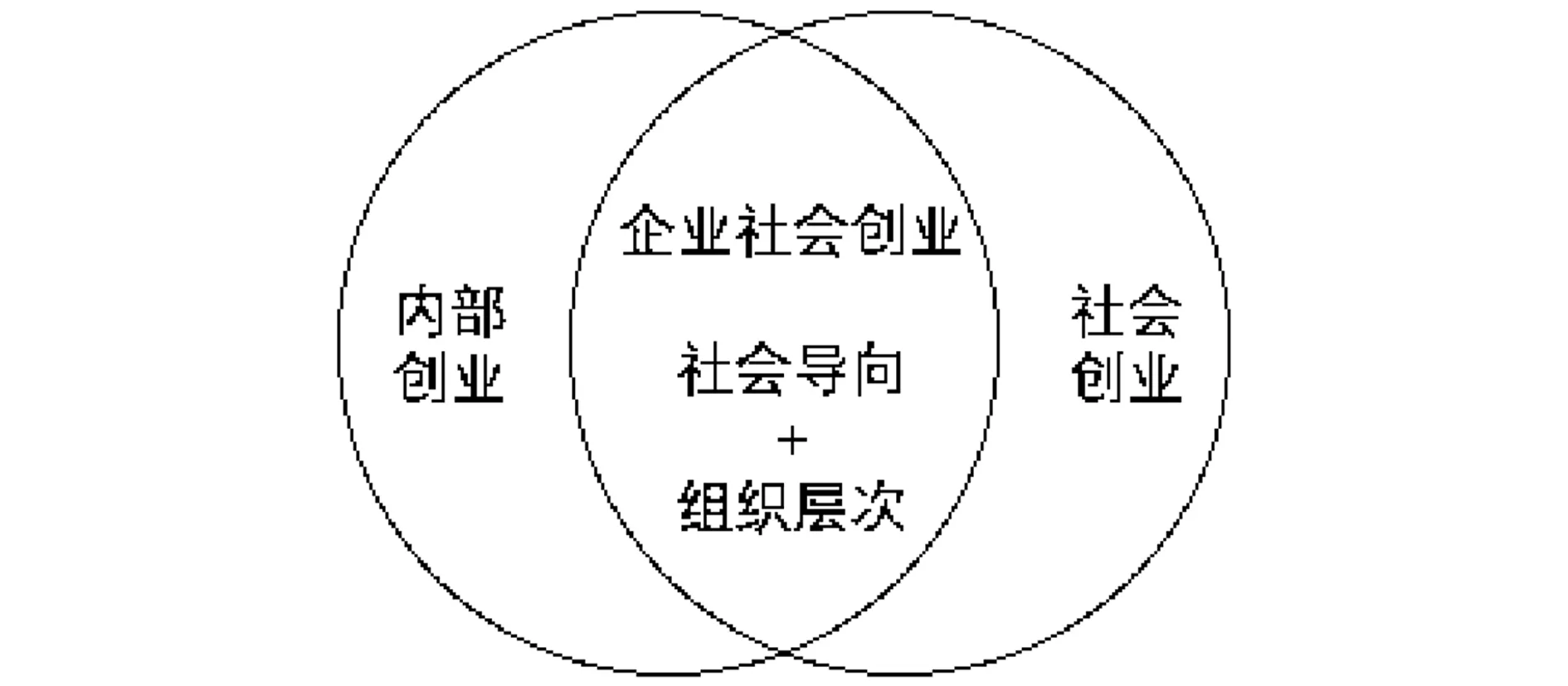

作为一种价值创造活动,创业可由个人发起,也可发生于现存组织内部。随着当前企业面临环境的动态变化加剧,组织层面的创业活动日益受到关注。自上世纪七十年代以来,有关企业创业的研究不断增加,公司创业逐渐被概念化为企业内部具体的创业行为,是由组织内部的个体或团队在组织支持和资源组合下实现不同类型、可以创造价值的创业活动。[11]其本质在于强调企业以创新与先动的姿态行事,通过风险承担寻求新产品、开辟新市场或发现新的业务机会。企业内部创业是在组织层次进行的创业活动,最初以商业利益为目标;而企业社会创业是企业将解决社会问题作为一种新的机会识别,在产生社会价值的同时也关注经济利益。因此,企业社会创业也是在组织内部进行的创业活动,是社会性导向突出的企业内部创业。

就社会创业而言,多数学者从创业运作方式上进行定义,他们将商业化运作作为社会创业的标志,Peredo等进而在此基础上强调社会价值的实现。[12]严中华等从社会创业主体的角度出发,将社会创业分为广义与狭义社会创业,[13]广义的社会创业主体既可以是企业,也可以是非营利组织。戴维奇将社会创业分为个人与组织层次,认为企业社会创业是组织层次进行的社会创业活动。[10]从这一角度而言,企业社会创业包含于社会创业范畴,其主体为企业,是社会创业的一种具体类型。

综上,企业社会创业与内部创业、社会创业的关系如图1所示。

图1 企业社会创业与内部创业、社会创业的关系

2、企业社会创业与企业社会责任

关于企业社会创业与企业承担社会责任的区别,已有学者从利益相关者、研究领域、行为表现及结果、行为本质及动机、行为特征、与核心业务的关联性等方面进行详细地比较分析。[14]企业社会责任是企业在经营过程中主动或被动考虑各利益相关者的需求,将经济责任、环境责任、伦理责任等纳入日常运营之中。[15]具体表现为一次性或周期性利用企业现有经济利润进行捐赠、做慈善,从而提升企业的社会美誉度。这一过程仅是利用企业利润的减少获取企业形象的提升,长期来看,企业仍旧以自身经济利润最大化为最终目标。[16]而企业社会创业则是将企业社会责任内生于商业模式之中,利用企业现有资源持续创造社会价值,确保企业形象与长期收益的双赢。[17]从本质来看,企业社会创业是企业履行社会责任的创新形式。

(三)企业社会创业的特征

社会创业的核心是利用市场机制创造社会价值,其研究内容因主体性质不同而存在差异,企业社会创业的研究成果往往夹杂在广义的社会创业研究之中,由学者的研究视角所决定。Austin和Reficco指出,企业社会创业是对企业社会责任的创新诠释,能够有效推动企业创业实践。[18]Bode和Santos从利益相关者角度出发,认为企业社会创业旨在为企业现有利益相关者以外的群体创造价值,从长远来看,是一种可持续的增值行动。[19]Zaefaria等将社会创业定义为,企业开展以解决社会问题为目标的创业活动,同时创造经济与社会价值。[4]盛南、王重鸣等认为,社会创业导向反映企业社会型创业的核心内涵,遵循结构理论框架,从创业导向的角度构建出社会创业导向的三个维度,即企业社会匹配、共赢规则创新、边缘资源整合,并指出这三个维度间两两相关。[20]

由此可见,学科的相容交叉使得其包含社会创业与公司创业的部分属性,而又在主体和目的层次区别于二者。对比发现,企业社会创业具有以下共性特征:第一,企业社会创业的目标是解决社会问题,并创造社会价值;第二,企业社会创业发生在企业这一具体情境之下,受到内部组织环境的影响;第三,企业社会创业产生经济价值,且有持续发展能力;第四,企业社会创业具有创新性,其结果可以是新的社会企业的生成,也可以是企业内新业务单元或项目的产生。

三、现有研究成果梳理

(一)企业社会创业的影响因素

由于在组织层次上开展社会创业活动,企业社会创业是一个受多种因素影响的复杂过程,影响这一过程的因素主要分为企业外部环境、员工个人因素及企业组织情境。外部环境除了政治、经济、法律等一般环境之外,还包括制度环境、文化环境等促进或抑制企业社会创业活动的影响变量。宏观条件影响企业社会创业行动的路径选择,其中,社会企业的合法化机制是学者们研究的重点。区别于商业企业,社会企业的合法化需要立足于中国国情,“精心设计”的管理措施和实践会更有效果。[21]陈昀等基于认知视角对社会企业合法性进行探讨,指出修辞与产品策略是社会企业获取道德与实用合法性的关键,并构建了社会创业企业合法化模型。[22]同样地,对于商业企业而言,国家制度与政策对企业社会创业也应有重要影响,这就需要结合中国情境进行分析,但是到目前为止,这方面的研究还很欠缺。

在微观层次上,企业内部组织情境与员工是影响社会创业的关键因素。现有学者通过对个人及组织情境的分析探究企业采取社会创业的动力机制与影响机理。关于个体层面的影响因素,现有研究主要集中在社会创业者这一微观视角。“社会企业家”一词最早指为了实现社会目标或满足社会需求而创新与整合资源的个人。[23]区别于一般意义上的“社会创业者”,处于企业内部的社会创业个体称为社会内创业家或企业社会创业家,即企业创业家和社会企业家的结合。早期对企业社会创业者的研究关注个体特质,而后转向关注个体的行为逻辑与动机。社会使命的价值导向是让企业内人员转化为企业社会创业者的核心动力,[24]它直接影响社会内创业者对机会的选择和评估。其次,社会创业行为受到同情、慈悲、满足感等个体情感影响。Miller和McMullen发现,同情心可以引发亲社会动机,推动创业者做出可缓解受苦难者痛苦的行动承诺,将慈悲转化为社会创业活动。[25]Allison等基于温情效应理论,发现人们会从利他主义行为中产生良好感觉或者满足感。[26]由于企业社会创业在组织内部进行,员工受到组织情境的影响,先前工作经历、组织现有资源的差异会影响个体对机会的识别。[27]Hockerts通过实证研究发现,创业自我效能、感知的社会支持会对个体的创业动机有支持作用。[28]可见,探究社会内创业者行为背后的动机机制成为当前研究的热点,但当前缺少对社会创业团队的探讨,关于中国情境下企业内社会创业者的动机分析少之又少。

作为企业可以改变和调节的因素,企业内部情境是影响企业开展、实施社会创业的关键。由于企业社会创业是一种创业行为,组织内部开放式的沟通、治理模式等因素至关重要。Kuratko等认为,企业社会创业属于内部创业的特殊形式,特殊之处在于除了传统的内部创业环境外,企业在创业中要考虑社会价值的创造,如对社会问题和多重利益相关者的积极关注。[29]在发起创业行动前,企业的社会使命感越强、内部环境越开放,企业内部越有可能出现社会创业行动。此外,与社会组织的联盟合作帮助企业加深对社会问题及多重利益相关者的了解,对推动企业社会创业有重要影响。[4]组织情境是由多要素构成的过程变量,企业社会创业需要组织内部情境进行深刻变革,使其适合企业社会创业精神的培育,促进社会内创业者的转化。

(二)企业社会创业导向

社会创业导向是借鉴已经成熟的公司创业导向理论,从组织的视角对企业社会创业进行研究和测度,社会创业导向是反映企业社会创业核心内涵的构思。其内涵涉及企业如何开展社会创业,反映社会、经济利益在企业中的整合策略,是企业社会创业的关键要素与特征。[20]学者们从不同角度提炼企业社会创业导向的关键要素及特征,概括出社会创业导向的概念维度。Mort等认为,社会创业导向的核心与创业导向一致,均包括创新精神、超前行动和风险承担,除此之外,社会创业导向还包含与社会价值相关的使命驱动及机会识别。[30]Mair和Mariti认为,结构行动理论对社会创业这一新兴研究领域有重要价值。[31]Barley基于认知心理学与结构行动理论基础,赋予“脚本”新的概念,即组织在特定环境下的行动规则。[32]创业活动的本质在于主体与环境共同进化,胜任性、支配性及合法性是提升“脚本”质量的三个关键。[33]盛南等以此为基础,从结构行动理论出发,将社会创业导向划分为企业社会匹配、共赢规则创新和边缘资源整合等维度,并指出各维度之间两两相关。在对我国企业实际考证后,盛南对原有社会创业导向模型进行修正,将其维度概括为资源扩展、社会引领和互惠协同。[34]社会创业导向的概念内涵在本质上没有离开创业导向,后续的实证研究与理论构建多以盛南的社会创业导向模型为基础进行的。

在社会创业导向的测量上,由于核心构思和案例的缺乏,尚未出现成熟的企业社会创业导向量表。量表开发的依据来源于企业的实际行为,Alvord等在描述企业社会创业行为的显著特征时强调企业可以和各利益相关者共同学习,努力适应环境的变化、开发边缘群体资源并产生积极的社会变革。[35]Mair和Schoen提出企业努力构建社会价值网络,并将其与目标客户群整合。这些行为特征验证了互惠协调、资源扩展和社会引领的维度。[36]盛南提取文献素材的概念,对13位社会企业家深度访谈,开发了一项包含26个题项的社会创业量表,[34]但其适用性有待实证检验。

(三)企业社会创业的过程

社会创业过程的构建一般基于现实的社会创业案例,由于我国企业社会创业刚刚兴起,其开展程度远不如西方国家,企业社会创业过程的研究成果也往往夹杂在广义的社会创业研究之中。学者们依据创业意向、创业机会及影响因素等视角分别对社会创业过程进行探究。

Mair和Noboa选取社会创业者个人因素变量从创业意向形成的视角构建社会创业过程模型,[37]强调社会创业是个体基于价值判断与认知生成创业意向进而新建企业的行为过程,但剥离了其他情境因素的影响。Guclu、Dees和Anderson等依据创业机会识别与开发构建社会创业机会发展二阶段模型,将社会创业过程分为两个阶段:首先形成可能成功的创意,然后将创意发展为机会。[38]基于认知与战略维度,学者对社会创业机会发展模型深入研究,发现社会创业者在识别机会后还要进行机会评估,考虑社会制度因素等进入壁垒,并构建了基于机会识别和评估的过程模型。[39]随后,Dees、Emerson等提出一个包含过渡、变革和稳定三个阶段的社会创业模型,系统介绍了各阶段的演进过程及人员的角色定位。[40]Sharir等从新创社会事业的影响要素方面出发,构建了包括个人因素、组织因素及流程因素在内的社会创业过程模型,并通过探索性研究归纳出八个社会创业影响因素。[41]我国学者在整合归纳西方社会创业过程前提下,构建社会创业过程整合模型,认为影响因素、过程阶段和过程监控三部分构成社会创业过程,个人、组织、流程与环境是其关键影响因素。[42]

目前较为完整地研究企业社会创业整体过程的成果较少,学者多选择社会创业过程中的一个阶段进行探究,如触发企业开展社会创业行动的机会识别阶段。机会识别被视为企业社会创业的起点,Austin和Reficco提出组织氛围的培育、企业文化的构建、与社会组织的战略联盟是促进企业开展社会创业的有利前因。[18]社会创业的过程不仅仅是新企业的创建,还应包括社会企业的成长与发展,研究过程常以公司创业过程为参照,Bode和Santos对企业社会创业过程进行深入探讨,将社会内创业者的社会创业行动划分为得到许可、获取资源、商业模式开发和项目成长四个阶段。[19]本文认为,企业社会创业过程包含社会创业机会识别、新业务单元生成和企业成长三大阶段,与企业内部创业过程相似,但社会责任与使命感贯穿其中,从而在每个阶段表现出与内部创业相异之处。

(四)企业社会创业的价值体现

企业社会创业利用商业模式解决社会问题,带来社会与经济的双重效益,维持可持续发展,所以其价值体现包含社会、经济和可持续性三个层面。在社会发展层面,企业社会创业产生积极的社会效应,有效促进社会问题的解决。其中,贫困是如今亚洲世界最严重的社会问题,减少贫困是实现中国可持续发展的重要目标之一。企业社会创业是一种外生性的可持续减贫创业方式,作为企业实施社会创业的具体形式,金字塔底层项目(BOP)的实施对于提升底层人民生活条件、维护社会稳定、构建和谐社会有重要意义。[43]随着BOP市场理论与企业社会责任理论的发展,组织层次的社会创业行为被视为反贫困的有效途径。[44]其次,中观层面上企业社会创业带动就业与人口脱贫,对当地产生一定经济影响,可提高当地消费水平以致GDP增长。企业社会创业除了在社会问题解决、促进经济发展等方面有价值体现外,还对企业内部有影响。在经济利益层面,企业社会创业具备内部创业属性,能够产生财务收入,为企业自身带来长期效益。可持续性是指企业社会创业活动与环境的协调及自身的永续经营水平,企业的社会创业对企业绩效提升、危机预防和应对,以及获取员工组织承诺等方面有利,不仅可以帮助企业完成产品与服务开发,还能够建立良好企业形象,吸引优质员工,维持企业的可持续发展。[4]

由于社会创业价值体现的多重性和复杂性,企业社会创业绩效评价较为困难。国外学者多根据双重价值中的关键指标提取或从研究方法和过程角度建立企业社会创业的绩效评价模式。平衡记分卡被多数学者应用于社会创业活动绩效的综合评价上,Somers从财务水平、利益相关者、内部流程及资源等方面对社会创业组织进行评价,提出更应重点关注其社会价值。[45]随后,有学者对企业使用平衡记分卡的财务评价进行修整,使其和企业的双重回报相对应,同时基于利益相关者、组织学习、内部运营流程对社会创业绩效评价指标体系进行构筑。[46]国内学者在借鉴国外研究成果的基础上,提出整合指标体系,将能力、可持续性和影响力并入第一层级,第一层级的分解指标构成第二层级,但目前第二层级的指标量化程度较低。[47]

四、研究发现与展望

(一)研究发现

企业社会创业是创业领域和企业社会责任领域的前沿议题,其理论研究往往包含在广义的社会创业研究之中。[48]总结上述关于企业社会创业的研究,可以发现:

首先,学术界对企业社会创业的定义是在内部创业基础上增加对社会价值的追求,对比公司创业导向完善企业社会创业导向。企业社会创业是在组织层次上进行的以解决社会问题为目标的创业过程,其本质是识别与利用机会,结果是创造社会价值与经济价值,可以说,企业社会创业是企业履行社会责任的一种新方式。但是,企业社会创业不应仅仅是“企业”“社会”与“创业”等概念的机械叠加,应当从理论构建层面分析其本质特征。

其次,当前对企业社会创业的研究聚焦于影响因素、过程和结果等方面,实际上,企业社会创业的影响因素与过程密切相关,对于企业而言,外部环境、企业资源与价值观、社会内创业者等往往是创业机会创造的前因,企业内部创业情境的构建、与社会组织的合作、组织架构等推动了企业社会创业的进程。因此,在研究企业社会创业过程时,要考虑创业机会与企业资源,借助企业成长理论、多重利益相关者理论构造过程模型。并结合实践案例,探索企业具备何种因素或能力能够让社会企业更好地成长。

最后,关于企业社会创业的价值体现,现有研究主要集中在经济与社会层面,但是经济价值与社会价值的平衡与测度需要进一步细化。另外,关于企业社会创业的研究进展,国外相关研究明显较国内成熟。作为西方国家的“舶来品”,企业社会创业在国内要适应中国情境,我国企业需结合中国特有的社会、经济发展现状,结合企业资源,建立具有“中国特色”的社会创业模式。

(二)研究展望

目前,国内企业正逐渐从企业社会责任创新的方式尝试开展社会创业,“创造性精准扶贫”“互联网+公益”等现象的出现预示着中国企业社会创业的萌芽与发展。现象级的实践离不开理论框架的支撑,基于中国情境的企业社会创业理论亟待完善,为此,本文基于以下方面提出未来研究展望。

1、企业社会创业的组织情境探究

情境因素包含两个方面:一是促进企业产生社会创业的动机;二是促使企业发展社会创业项目的条件因素。

首先,触发企业开展社会创业的动机层面的研究,既包括微观层面对于社会内创业者、内部社会创业团队的动机研究,也包括外界宏观环境与内部组织环境对于企业开展社会创业的阻碍或促进影响研究。已有研究多聚焦于个人层次,基于社会创业者的特质、动机、认知和行动等方面研究与社会创业的关联。鲜有研究基于组织层面从企业生命周期角度探讨社会创业动机。企业发展的初期,创造经济价值是企业生存和成长的基础,但是随着企业发展进入成长阶段乃至成熟阶段时,企业规模的扩大以及社会影响力的提升,促使消费者乃至社会公众对企业创造社会价值越来越充满期待,可持续成长必然要求企业经济价值与社会价值并重;而从企业家精神层次来看,伴随企业成长,企业家精神从个体企业家精神、公司企业家精神升华至社会企业家精神时,[49]企业对社会价值的创造产生其主观的需求。因而,企业社会创业动机有其内生性。未来研究可以从以上角度探讨企业社会创业的内生机制。

其次,促使企业发展社会项目,关键要对企业内部情境进行改善。企业社会创业也是公司创业的一种,聚焦于企业内部社会创业的环境构造对于社会创业项目的发展大有裨益。现有研究多从企业社会创业的宏观动机出发,忽视了社会内创业者及在企业内部情境下成长的机制。未来研究可结合社会企业家精神培育、企业内部社会创业环境构建等方向,将个人、组织情境与宏观环境结合起来,探讨企业开展社会创业的影响因素。

2、基于中国情境的企业社会创业过程探索

未来企业社会创业的研究应注重解决“如何行动”等实际问题,对于企业社会创业过程的研究应当在内部创业过程研究的基础上关注企业对多重利益相关者、社会机会的识别,细致比较二者的差异。当前,中国企业的社会创业行动往往开始于企业履行社会责任的创新,许多大型企业开始成立社会公益部门创造性地开展公益活动,但是学术界基于现实案例的企业社会创业过程的探索可谓凤毛麟角。已有研究多从整体上探讨社会创业的一般过程,或者截取企业社会创业过程的动机形成阶段进行探索性分析,缺少对触发企业社会创业动机的实证研究。本文认为,未来研究需要通过大量的社会创业实践案例来分析中国环境下企业社会创业的成功经验,从宏观与中观层次探讨企业在外部环境影响下的创业过程。未来学者可对已有的触发企业产生社会创业行动的动机理论模型进行实证分析,同时结合中国企业实际案例,构建其他阶段的过程理论模型。

作为社会创业的特殊形式,企业社会创业是一个具有多阶段不同特征的长期过程,受到内部组织情境和外部宏观环境的双重影响,社会内创者在资源获取、行动范围、机会识别等方面区别于一般的社会创业者,社会性导向与组织情境等条件的组合赋予中国企业社会创业过程以独特性,因此,结合中国情境,以公司创业、企业社会责任等理论为基础,建立大型企业的多阶段社会创业过程模型,对于中国创业理论的发展有重要意义。

3、企业社会创业价值的平衡及评价

企业实施社会创业的结果是新企业的成立或新业务单元的产生,由此带来社会与经济双重价值的增长。当前研究多从社会与经济两方面对企业社会创业的绩效展开评价,指标的构建与量化尚未成熟。同时,关于财务收入与社会效益的平衡问题的研究尚存在空白,如:对于企业而言,经济效益与社会效益的比重维持在何种程度上更有利于企业在当前宏观环境下持续开展社会创业?是否存在最优比重?另外,未来研究者应考虑除双重价值之外企业社会创业所带来的多重影响,细化价值指标,以构建更加完整的社会创业价值指标评价体系。

五、结语

本文基于企业社会创业这一融合创业学与社会学知识的前沿理论,从概念范畴、影响因素、过程构建和价值体现与评价等方面对已有研究进行分析评述,并提出研究展望。企业通过内部创业的途径解决社会问题,这种新兴社会创业形式的兴起不仅改变了人们对第二部门单一追求盈利目标的传统观点,还为当前社会问题的治理带来了新的解决思路。当前,在国内经济社会转型过程中,贫富不均、环境污染、老龄化等社会问题亟待解决,同时,随着我国“大众创业、万众创新”双引擎经济发展理念的深入,国内企业特别是大型企业更应在社会创业与经济创业协同发展中寻求转型与升级的机会。从社会问题中识别并开发创业机会,利用企业已有资源进行社会创业,这一行动将为企业带来经济和社会的双重效益,对和谐社会的构建大有裨益。