氯胺酮抑制腰椎内固定术后痛觉过敏的效果

陈燕勤,邱灿金,夏新桂,杨世忠,刘孝国

(武警浙江省总队医院,浙江 嘉兴 314000)

腰椎内固定术通常需要在全身麻醉状态下实施,阿片类药物是临床常用的全麻药物,可有效减轻或消除疼痛,对抗手术操作引起的疼痛和伤害性刺激。有研究发现,阿片类药物可引起术后痛觉过敏现象,不仅降低镇痛效果,还可促进痛觉感知,降低疼痛阈值[1]。痛觉过敏的发生机制比较复杂,可能与N-甲基-D-天冬氨酸受体系统活化、内源性神经肽异常释放有关[2]。氯胺酮是临床常用的一种强效麻醉药物,属于N-甲基-天冬氨酸受体拮抗剂。由于N-甲基-D-天冬氨酸受体系统活化是引起痛觉过敏的可能机制,因此采用氯胺酮是否可预防痛觉过敏的发生值得深入研究。本研究探讨了氯胺酮抑制腰椎内固定术后痛觉过敏的效果,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

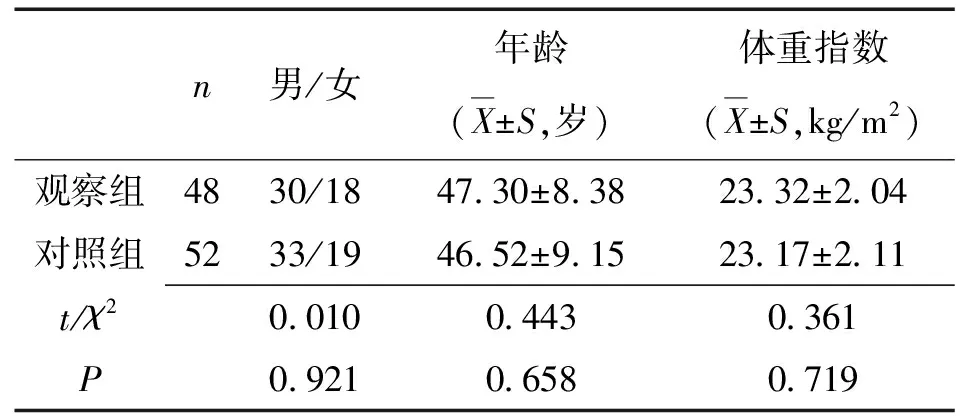

选取2016年6月至2018年3月在我院行腰椎内固定术治疗的患者100例,纳入标准:(1)符合美国麻醉协会(ASA)分级Ⅰ~Ⅱ级;(2)年龄18~60岁;(3)患者及家属知情同意。排除标准:(1)长期使用麻醉性镇痛药物、酗酒或吸毒;(2)近期服用过非甾体类消炎镇痛药物;(3)合并有心、肝、肾等重要脏器疾病、周围神经病变、糖尿病、甲亢、心血管病史等;(4)体重指数>28kg/m2。根据选取的麻醉方式将患者分为观察组(n=48)和对照组(n=52),2组患者性别、年龄等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 2组患者一般资料比较

1.2 麻醉方法

所有患者行全身麻醉,入室后建立静脉通道,均采用芬太尼3μg/kg、丙泊酚2mg/kg、苯磺酸阿曲库胺0.3mg/kg等进行麻醉诱导。待患者睫毛反射消失后行气管插管机械通气。术中采用瑞芬太尼持续泵注,复合七氟醚吸入进行麻醉维持,并间断使用罗库溴铵维持肌松。

观察组在全麻前输注氯胺酮0.5mg/kg,对照组输注等量生理盐水。

1.3 观察指标

观察2组患者苏醒时间、拔管时间、瑞芬太尼使用量;观察2组患者麻醉前(T0)、麻醉后5min(T1)、手术开始(T2)、手术结束(T3)、苏醒(T4)时心率(HR)、平均动脉压(MAP)及动脉血氧饱和度(SpO2);观察2组患者术后1h、3h、6h、12h和24h的视觉模拟评分法(VAS)评分,分数0~10分,分数越高,患者疼痛越严重;观察2组术后不良反应,包括恶性呕吐、嗜睡、幻觉等。

1.4 统计学处理

2 结果

2.1 2组苏醒时间、拔管时间、瑞芬太尼使用量比较

观察组苏醒时间、拔管时间、瑞芬太尼使用量明显低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 2组苏醒时间、拔管时间、瑞芬太尼使用量比较

2.2 2组不同时间点HR、SBP、DBP、MAP及SpO2比较

2组T0、T1、T2、T3和T4时HR、SBP、DBP、MAP及SpO2比较经重复测量方差分析,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表3 2组不同时间点HR、SBP、DBP、MAP及SpO2比较

2.3 2组术后VAS评分比较

观察组术后1h、3h、6h、12h和24h VAS评分明显低于对照组(P<0.05),见表4。

表4 2组术后VAS评分比较分)

2.4 2组术后不良反应比较

观察组术后出现低血压2例、心动过缓2例、恶性呕吐5例,不良反应率为18.75%,对照组术后出现低血压4例,心动过缓3例,嗜睡2例,恶性呕吐3例,不良反应率为23.08%,2组术后不良反应率差异无统计学意义(χ2=0.282,P=0.596)。

3 讨论

腰椎内固定术是临床治疗腰椎间盘突出症、脊柱滑脱、后凸畸形、腰椎管内肿瘤、腰椎不稳定性骨折等疾病的常用方法,通常采用全身麻醉方式。阿片类药物是手术中常用的麻醉性镇痛药物,具有良好的镇痛效果[3]。瑞芬太尼是超短效阿片受体激动剂,具有镇痛效果好、起效快、可控性强等优点。瑞芬太尼通过非特异性酯酶代谢,不会在体内产生蓄积作用,是一种比较理想的静脉麻醉性镇痛药,广泛应用于全麻诱导和术中麻醉维持[4]。

有研究发现,阿片类药物可引起痛觉敏感性增加,不仅降低镇痛效果,还可能产生异常疼痛,称为阿片类药物诱导的痛觉过敏。所有的阿片类药物均可产生痛觉过敏现象,且不受给药途径和次数的影响[5]。目前临床对于阿片类药物诱导的痛觉过敏的发生机制尚未完全明确,已有的研究提出了各种假说和理论,包括N-甲基-D-天冬氨酸受体系统活化、内源性神经肽异常增多、μ受体功能由抑制性向兴奋性转变、抑制性神经递质受体系统功能改变等[6]。其中N-甲基-D-天冬氨酸受体系统活化的支持者较多。

基于N-甲基-D-天冬氨酸受体系统活化是阿片类药物诱导的痛觉过敏的可能机制之一,使用N-甲基-D-天冬氨酸受体拮抗剂预防痛觉过敏的发生不失为一种有效的途径。外周伤害性刺激可促进突触前膜释放N-甲基-D-天冬氨酸,刺激N-甲基-D-天冬氨酸受体兴奋,并促进受体通道开放,使脊髓释放有害物质,促进大量Ca2+内流。钙和钙调蛋白共同作用于一氧化氮合酶产生NO。NO弥散到胞外产生有害刺激。

本研究中术后1h、3h、6h、12h和24h VAS评分结果证实,麻醉前使用氯胺酮可有效减轻术后痛觉过敏现象,减轻疼痛感。这是由于瑞芬太尼与μ受体结合,可激活抑制性G蛋白偶联受体,下调细胞内环磷腺苷水平[7]。但长时间应用可导致μ受体功能由抑制性向兴奋性转变,导致N-甲基-D-天冬氨酸受体系统活化,使脊髓背角神经释放谷氨酸而引起脊髓突触可塑性改变和中枢敏化。氯胺酮可以抑制一氧化氮合酶活性,阻断NO的产生,这可能是氯胺酮对抗瑞芬太尼引起痛觉过敏的机制之一[8]。本研究中还发现,麻醉前使用氯胺酮可减少术中瑞芬太尼使用量,这与氯胺酮的镇痛效应有关。而瑞芬太尼使用量的减少更有利于术后清醒和自主呼吸的恢复,进而缩短苏醒时间、拔管时间。

本研究还对比了2组患者在麻醉前、麻醉后5min、手术开始、手术结束、苏醒时心率、平均动脉压及动脉血氧饱和度等指标的变化,发现2组在各时间点的上述指标无差异。这一结果提示,麻醉前使用氯胺酮并不会影响术中血流动力学指标,具有较好的术中安全性。术后2组不良反应率差异无统计学意义,这一结果也证实,麻醉前使用氯胺酮并不会增加低血压、心动过缓、嗜睡、恶性呕吐等不良反应风险。

综上所述,腰椎内固定术应用氯胺酮,可抑制瑞芬太尼引起的术后痛觉过敏,且减少患者术后镇痛药需要量,不良反应无明显增加。