一曲有死神伴唱的田园牧歌

姚宇虎

尼古拉·普桑(1594 —1665)被誉为最伟大的学院派大师。他的《甚至阿卡迪亚亦有我在》既是欧洲丰厚的艺术土壤里结出的硕果,同时它也打上了17世纪精神的烙印。笛卡尔建立在怀疑之上的理性之思,在普桑这儿却变成了抒情诗般的浅吟——关乎个体内在性的美学之思

一

16世紀后期,欧洲艺术界弥漫着浓浓的悲观情绪。人们认为像米开朗基罗、拉斐尔、提香和达·芬奇那样的天才,已经把艺术推向了最高峰。似乎在他们手中所有艺术难题都被解决了。曾经难倒拜占庭的素描问题,早在中世纪就已经被天才乔托解决了。威尼斯的艺术家们早已把色彩发挥到了堪称完美的境地。到了文艺复兴时期,那些不断涌现出来的一个个杰出的大师们又博采各家之长,并在他们的作品里融会贯通。于是后辈们开始怀疑:“到底艺术这座矿藏是不是早已被前人挖尽了,是否还有点边边角角留给后来的艺术家们去开垦?”

然而先前的大师们,又以自己不断追求卓越的精神为后来者做了榜样。莱昂纳多说:“只有一个笨拙的学生才不能超越他的老师。”米开朗琪罗也叫大家去欣赏一个艺术家的“随想曲”(caprices)和“创意曲”(inventions),而不是沉浸在自己的辉煌里沾沾自喜。因而17世纪的年轻后生们有理由相信他们能够在艺术上“开疆扩土”。于是一大批人走上了力求出新的道路,他们把自己的作品弄得不太像大师们的作品,他们会说:“大师们的作品的确完美,但是人们也有看厌烦的一天,我们所要创造的是与大师们不一样的作品,它保准能让你们眼前一亮!”

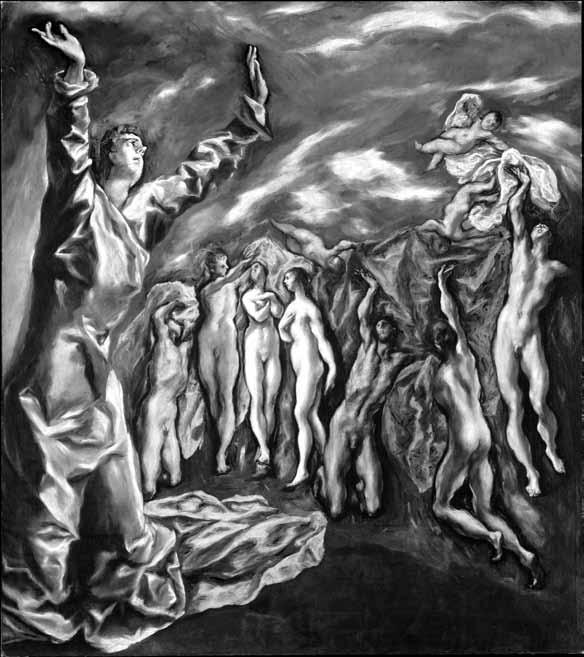

这批不断在形式上和题材上求变的艺术家们,走上了一条离经叛道的路,很多年轻的后生们搞出了许多离奇古怪的作品。但从另外一方面来看,这种离经叛道也为艺术领域开拓了一些园地。他们之中也不乏优秀之作,如费代罗里科·祖卡罗(Federico﹒Zuccaro)设计的《脸型窗户》(1592年)。帕尔米贾尼洛(Parmigianino)的《长颈圣母》(1534—1540;木板油画,216cm x 132cm,Uffizi , Florence)。贾姆波罗尼亚的(Giambologna)《墨丘尼》(1580年,青铜,高187cm,Museo Nazionale del Florence),还有近乎具有现代派气息的埃尔·格列柯(El Greco)的《揭开启示录的第五印》(1608—1614,布面油画,224.5cm x 192.8cm,Metropolitan Museum of Art,NY)。

与此同时也有另外一批艺术家沉浸在古希腊、古罗马和一些文艺复兴时期的大师们的作品里。一方面他们正带着一颗谦卑的心去欣赏这些作品。另一方面,他们也力求去发掘大师们的未竟之业,或者说是在前人的基础上有所改变。总之,笼罩着那个时期的艺术气氛要求他们有所改变。

二

对于17世纪的批评家来说,是16世纪后期急于求变的心绪,使他们走上了“手法主义”的道路,同时这种心绪带来的却是做作和肤浅。然而他们又不知道,后来的批评家又把17世纪的艺术称为“巴洛克”的艺术,正是得益于16世纪后期艺术家们的离经叛道。也许这就是欧洲艺术传统的优点,他们不仅反思过去,还反思现在。正是这种精神使得欧洲艺术既能在为其提供养料的砧木上完好对接,同时又能够在不同的枝叶上结出不一样的硕果来。法国人尼古拉·普桑(Nicolas Poussin)的 《甚至阿卡迪亚亦有我在》(1638—1639,布面油画,85cm x121cm,Louvre Paris)就是这样一幅典型的作品。

尼古拉·普桑,出生于法国西部诺曼底的莱桑德利。他把罗马当作自己的第二故乡,早年醉心于古希腊罗马时期的雕塑和绘画。之后又去了意大利向文艺复兴时期的大师们的作品致敬。他的整个成熟时期的作品几乎都在意大利完成的。所以在他的代表作品之一《甚至阿卡迪亚亦有我在》中我们可以看出希腊雕塑的庄严、静穆,文艺复兴时期佛罗伦萨的和谐准确的构图和威尼斯艺术家们对色彩的敏感和完美的发挥。同时我们又不能忘记,作为一个北方艺术家的普桑所生活的17世纪,这是笔者在前文中所论及的笼罩着天才阴影的求变时代。所以在《甚至阿卡迪亚亦有我在》里,我们将会看到普桑如何植根于传统的同时,又发挥了一些与前人的作品有所不同的地方。

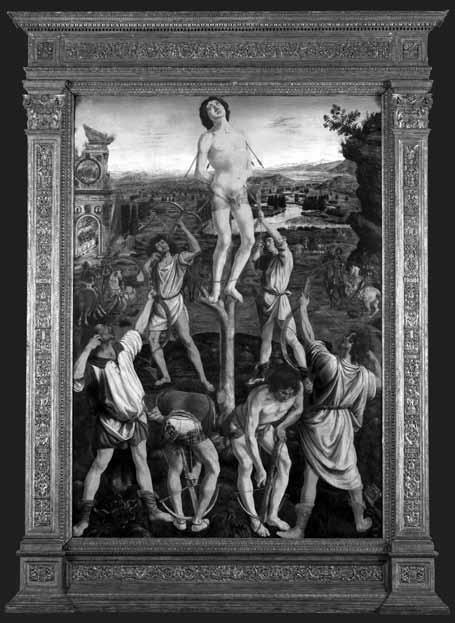

首先从构图上来看,普桑依然延续了自古希腊以来,欧洲艺术中讲究对称、和谐、呼应的传统构图法。这样的手法,我们早在公元前五百多年前的绘有《阿喀琉斯和埃阿斯的对弈》(约公元前540年,高61cm,Museo Etrusco,Vatican)的“黑像式”花瓶上就已经看到了。只是在那里要简单得多,但这种简单看上去是那么的简洁、直观。到了15世纪,在波拉优洛(Antonio Pollaiuolo)的《圣塞巴斯蒂安的殉教》(1457年,祭坛画,木板油画,291.5cm x202.6cm,National gallery London)这幅画里,这种讲求对称呼应的构图几乎变成了死板的几何作图。这只是个极端的例子,因为并非所有的绘画都会死板到如此无以复加的程度。总的来说在17世纪之前的欧洲绘画史上讲究对称,将人物分组处理,以求画面的平衡,稳定的传统是根深蒂固的。

普桑在《甚至阿卡迪亚亦有我在》中延续了前辈们的传统。他将画中人物两两分組,分居石碑两侧,使画面具有一种平衡、稳定的效果,这种手法我们能够很直观地在乔瓦尼·贝利尼(Giovanni Bellini)的《圣母和圣徒》(1505年,祭坛画;木板油画,转移至画布上,402cm×273cm Church of S﹒Zaccaria,Venice)中看出来。这也是构成提香(Titian)《圣母、圣徒和佩萨罗家族成员》(1519—1526,祭坛画;画布油画,478cm × 266cm Church of Sta Maria dei Frari,Venice)中的对称和平衡的主要手法。但是,我们可以看到普桑在讲求构图的对称和平衡上和前辈们有很大的不同。

在贝利尼的《圣母和圣徒》里,人物安排遵守严格的对称。以怀抱圣婴的圣母和她脚下的天使为轴线,四人两组分居两侧,而且两侧的人物几乎是等量等高地排开。同时作为背景的壁龛又像一个极为规则的画框把画中的人物框了起来。尽管贝利尼在构图上严苛的规则不免给人有些做作之感,但是他却发挥了威尼斯画派对光线完善的处理,使得整个画面融入到一种温暖而又富丽的气氛中。

与贝利尼不同,普桑在处理这一个问题时显得更为复杂。他不仅以石碑为中心,将人物分成两组,而且又将这两组人再进行内部分组,达到两两对称,两两呼应。位于画面中央的两个青年,一个单膝跪在地上,他那呈九十度角弯曲的手把我们引向了画面的中心——碑文。与此同时,与之相对的画面右边那个身穿红衣的青年躬下身子,他的左手放在左脚的膝盖上,左脚站在一块石头上。他的脚的曲度和手的姿势,正好与跪在地上的青年相呼应。顺着他们的手势,我们的目光被引向了画面中心的碑文。为了让画面的重心向右下方倾斜,普桑将一个美丽高大的牧羊女置于我们视线的最前端。和她处于同一对角线上的青年置于画面的最左边。由于透视法的原理,整个画面达到了平衡,但这也仅仅是平衡,而不是稳定。为了要让整个画面达到稳定的效果,似乎还需要点什么来加以平衡,这便是这幅作品中背景的效果之一。

背景中牧羊女高大的身材后面是一棵离我们较近的大树。大树在石碑之后,它挺立的粗壮的枝干与亭亭玉立的牧羊女相衬。由于树木的遮挡,牧羊女身后的远景只留下了山峦的一角。起伏的山峦,那石头般的棱角又增添了背景的厚重感。为了和画面右前端的前景保持和谐,艺术家加长了作品左后方的景深。在左边远处,两棵树错落于青年的两边。它们把观者的视线引向了更远的山。同样的厚重感和更广阔的景深在透视法的处理原则中很好地平衡了画面,它是那么的稳固,稳固得像画面中心的那块墓碑。

如果我们只看到这里而不去关注色彩在这幅作品中的应用,那么我们真的会相信那些肤浅的解说所抓住的“半截尾巴”—— “笼罩着死亡气息的一曲悲凉的牧歌。”到此为止,我们只能看到,普桑的构图只是为作品定了一个基调。它或许关乎的是死亡,或许关乎的只是像那块石碑般的厚重。也许只有从普桑给我们有关于色彩的启示后,我们才能够更好地理解它。

三

夕阳垂下他玫瑰色的手指,穿透了漂浮在阿卡迪亚上空的云朵。在流动的云朵之间,一抹残阳沐浴着四个年轻的牧羊人。从三个半裸着上身的青年郎身上,我们可以感受到阿卡迪亚的温暖。旷野上的几棵树木的叶子一动不动,远处的羊群似乎传来了咩咩的叫声。这就是阿卡迪亚!伯罗奔尼撒半岛上那个远离纷争,躲避死亡的阿卡迪亚,它是那么的柔和、宁静,在一切夕阳所及的空气里享受着幸福和安详。正如同一个熟睡的婴儿,静静地呼吸着。但是在暮色将至的东方,天空被一层层乌云笼罩着。在乌云之间,偶尔露出一两点蓝色,它们好像是天空的鼻孔,尽管被阴影笼罩着,但他依然能够呼吸。远处的群山忽明忽暗,黄昏像一个得势的败将正步步紧逼着收复失地,总有一刻,他也会把照耀在青年牧羊人身上的那一抹夕阳赶走。但是此刻,这四个年轻的牧羊人正在夕阳沐浴下的这块墓碑前思考着些什么。

顺着画面中间两个青年的手,我们的视线落到了画面中央的碑文上,当留着胡须的青年正逐字逐句地读着“ET IN AKARDIA EGO”(甚至在阿卡迪亚亦有我在)时,穿红衣的青年,扭转过头以一种探寻的目光凝望着他身边的牧羊女。而此时牧羊女已经陷入了冥思,她看上去是那么的白净,美丽。夕阳使她金黄色的上衣更加的熠熠生辉。在金色的衣带间露出洁白的香肩,还有丰腴的手臂。即使那条深色的裙子也被夕阳染上了一层暖暖的色调。她把右手搭在青年的红衣襟上,沉思着。她那静穆的神态,不得不让人想起米洛斯的维纳斯。只是普桑在色彩上赋予了她更多的生命。

对于身穿红衣的青年来说,死神在不在阿卡迪亚,似乎并没有那么重要了。也许此刻他更关心的是把手搭在他肩膀上的这个陷入沉思的牧羊女。她的纯洁,她的美丽足以让人忘却阿卡迪亚的死神。而画面上最左边的青年似乎有些哀伤,也许是石碑上的那句话,那段音符回响在他的心里。他的左手柔弱地耷拉在石碑上,他的上半身斜倚着墓碑,右手紧握着牧杖,好像是牧杖和石碑支撑着他身体的重量。在他身后不远的背景里,阴影正一步一步地向他们移来。

四

阿卡迪亚——这个古希腊神话中,自然之神潘神的故乡,代表着收获、富足与自由之地。维吉尔在他的《牧歌集》中创作了一系列关于阿卡迪亚的诗作,也是在他的笔下阿卡迪亚变成了田园牧歌的代名词。即使是在混乱的中世纪,阿卡迪亚也保有她那恬静美好的田园风光,而被西方世界视为他们文化中的桃花源和乌托邦。然而在普桑的画笔之下,这样一个牧歌式的田园之乡,死神也无处不在。

普桑正是以一种简洁而又不简单的构图,再加上赋予色彩不同的温度,然后在色彩的渐变中,引导人们去思考“在阿卡迪亚这个牧歌中的梦幻之乡死亡的存在”。但是这个死亡却不是我们想象中的那么可怕,就连死神也沉浸在阿卡迪亚温暖而又安详的夕阳中。

这也是西方绘画史上第一次较为深刻的谈论世俗死亡的作品,而且是把死亡放在阿卡迪亚这个西方文化中的世外桃源里来思考。从这一点来说,这幅作品就有它深刻的意义。之前的艺术作品很少有论及死亡的,即使有,它们中大多数几乎都是从基督教的层面来谈论死亡的。像乔托(Giotto di Bondone)的《哀悼基督》(约1305年,湿壁画,Cappella dell` Arena Padua)。多纳泰罗(Donatello)的《希律王的宴会》(1423—1427,青铜镀金,60cm × 60cm,洗礼盘浮雕 Siena Cthedral)中圣约翰的死,胡戈·凡·德尔·格斯(Hugo van der Goes)的《圣母安息》(约1408年,祭坛画;木板油画,146.7cm ×121.1cm,Groeningemuseum,Bruges)等等。所涉及的都是宗教层面的死亡,而普桑这一次却是从世俗层面去思考死亡,而且在他的画笔之下,死亡并不显得可敬,也并不显得恐怖,而是在一种温暖而又阴郁,宁静而又略带哀伤的情调中思考着死亡。