移民的推力和拉力:民众自发性流迁原因探微1

——基于明嘉靖至万历年间惠州府客户流入的分析

钟晓君

(广西师范大学 历史文化与旅游学院,广西 桂林 541001)

学术界关于我国近现代史的开端历来有争议。部分学者认为明朝是为我国近现代史的开端,近者如山东大学的晁中辰先生、南京大学的许苏明先生,此二人认为在明朝时期,世界航海大发展促使世界面貌急剧发展,与此同时我国也随之做出了变化。

此时惠州府内的族群构成情况也悄然而变。广东惠州府设置于明朝洪武元年(1368)。其西枕广州府,东临潮州府,北接江西赣州府。明嘉靖、隆庆年间,广东惠州府境内多匪盗,多次派遣军队靖匪,却屡扑不能绝。匪乱致使惠州府内民不聊生,人口骤降,田地荒芜。

嘉靖年间遭受匪乱祸害最严重的地区于隆庆三年(1560)被析置成永安县(今紫金县)。永安县的第一部县志中记载了盗乱横行之下归善、长乐、龙川三县的情况,“归善、长乐、龙川三县人民悉被杀掳;三县坟墓悉被挖掘;三县庐舍悉为煨烬;三县女子悉为贼栖;三县田地悉为蒿莱[1]255”。然而,令人惊奇的是明嘉靖至万历年间惠州府的户数及人口并没有呈现出大幅度的下降趋势,与《永安县志》中提及数县因匪乱流劫而人口凋零情况略有出入。嘉靖《惠州府志》载,“嘉靖元年,惠州府户二万三千八十,口一十二万三千二百二十七……嘉靖十一年,惠州府二万三千八十二,口一十二万三千二百二十七……嘉靖二十一年,惠州府户二万四千九百四十八,口一十万七千六百八十八……嘉靖三十一年,惠州府二万四千四百六十三,口一十一万九百七十八[2]卷8:3-4”。清康熙《惠州府志》载,“嘉靖四十一年户二万八千三百七十八,口一十一万二千零二十七……隆庆六年,惠州府户三万一千六百零四,口一十万九千八百零五。万历十年,惠州府户三万四千一十四,口一十一万六千八百四十二[3]卷10:3”。从上可悉,惠州府的人口总数在嘉靖十一年(1532)至二十一年(1542)间人口下降两万人,但其后人口总数整体呈缓慢上升趋势并逐渐稳定在十一万左右。这得益于客民的流入。为何会有大批客民流入,其中缘由值得深究。

一、紧张的人地关系

要厘清客籍人流出之因,须从其迁出地开始分析。明隆庆年间新设的永安县,在嘉靖至万历年间称为惠州府境内客户迁入最多的县域。以永安县赖姓为例,紫金县赖氏续谱委员会于1999年所修《(颍川堂)紫金赖氏族谱》,书中记载从明朝至今的600余年共有39个赖姓裔系迁入紫金开基,其中在明朝嘉靖至万历年这98年中移入惠州府的就有15个,而这些人多来源于相邻的潮州府、赣南的赣州府、闽西的汀州府以及漳州府[4]101-108。而县内其余姓氏族谱所载情况皆与赖姓族谱所载情况相似。因此,以潮州府、福建的汀州府及漳州府、江西的赣州府作为探究对象。

以农为本的农耕社会中,长久居于一地的农民极其安土重迁。如若农民被迫背井离乡,最终成为流寓,潮、汀、漳赣四府人地关系紧张则是影响其外流的推力。因而,有必要通过当时的户数、人口、山塘、田地以及人均占有面积来分析当时的人地矛盾是否存在激化的因子。

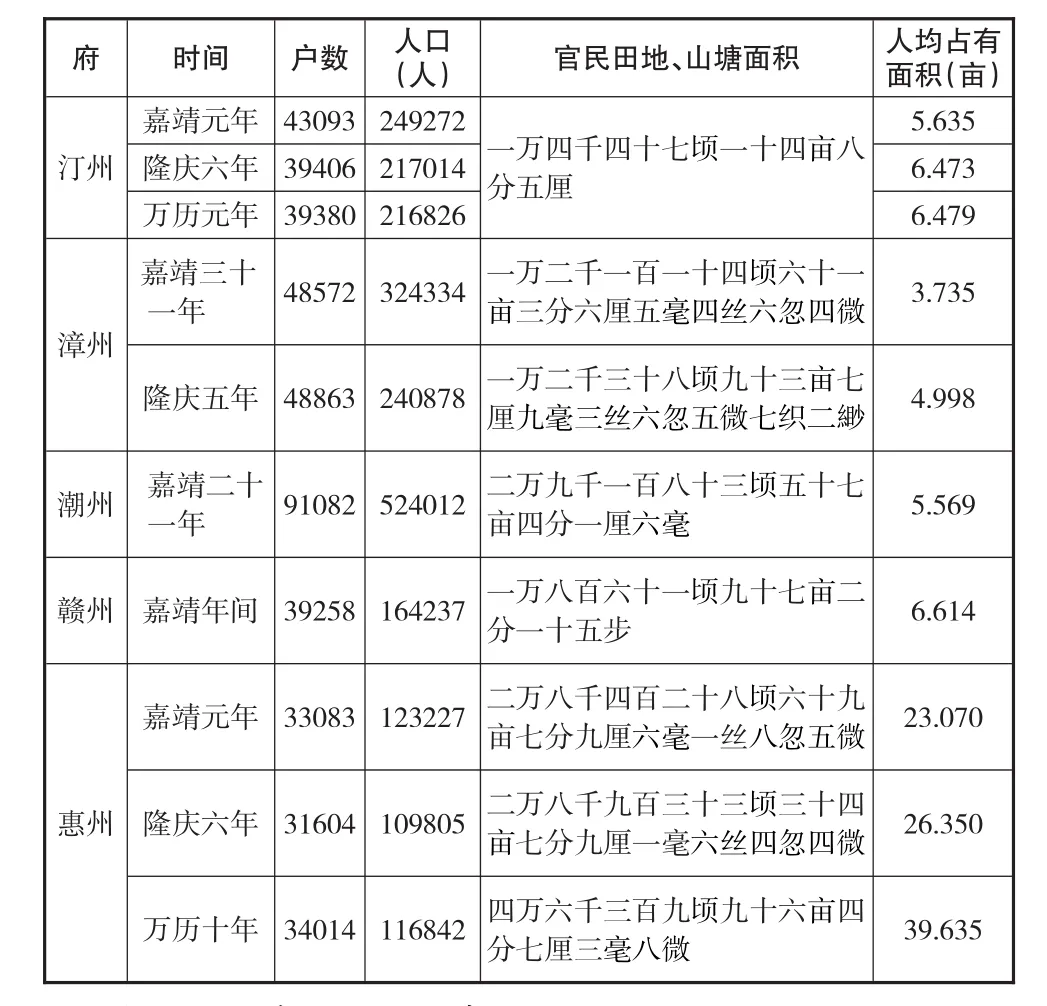

表1 明嘉靖、隆庆、万历年间汀州府、漳州府、赣州府、惠州府户数、人口、官民田地山塘面积比较①

从表1可悉,汀州府、漳州府、赣州府、潮州府的户数在嘉靖、隆庆、万历年间有增有减,实则人口数量下降不少。明朝中叶,手工业、商业迅速发展,但依旧未能动摇小农经济的主导地位。“‘人耕十亩’是明清人对当时江南普通农户经营规模的一个大概估计[5]1”,江南地区工商业较为发达,江南地区普通农户收入来源除了土地耕种之外,亦有其余的补充。而对于手工业、商业发展较为缓慢的汀州、漳州、赣州、潮州地区农户来说,田地农作是最主要的收入来源,那么人均耕地十亩也不一定能维持家庭生计。从表1数据得知,汀州、漳州、赣州三府在嘉靖、隆庆年间人地比例均低十亩,人地关系较为紧张,农户的基本生活难以得到保障。唯独惠州府的人均耕地面积较多且有盈余。

除此之外也应当看到,潮州、汀州、漳州、赣州的府志中对田地、山塘面积的统计是大多包括官田、民田两类。其中清顺治《潮州府志》中记载的田亩数量不仅包含官田、民田,还涉及僧田、道田,可见并非所有田地都可以供普通百姓耕种。官田则是为政府支出所用,其中一部分作为本府祭祀以及师生工费支出,被称为“学租”。以潮州府为例,仅万历年间潮州府新增学租田地四百余亩[6]卷2:15。 此外,还有地主所占土地。实则百姓人均所占土地远远低于上表数据,土地资源紧缺程度可想而知。由于生活所迫,百姓流亡。地缘相近、土地资源相对丰富的惠州府自然成了汀、漳、赣人口外流的首选。且汀州、漳州、赣州、潮州四府皆地处丘陵地带,山多地少,也就意味着垦荒活动只能朝山区扩展。由于垦荒多是个人行为,缺乏相应的组织及管理,其目的多为满足当前获取粮食的需求,因而垦荒活动带有盲目性,必然会破坏森林与植被,加剧水土流失,致使生活环境的恶化,影响生态平衡。以至于明朝嘉靖、隆庆、万历年间,汀、漳、赣三、潮四地自然灾害频发。

二、频繁的自然灾害催生流迁

惠州府内涌入大批邻省、异府的流民,除了流民流出地人地关系紧张、环境恶化之外,也与当时候的气候变迁有关。明朝中后期处于小冰河时期,温度大幅度下降,使得自然灾害频生,粮食减产,社会动荡。以土地耕作为生的农户,其收成深受气候的影响。风调雨顺是为每个农民最朴实的希冀。气候变迁导致自然灾害频仍,极易影响农作物的收成,造成大批小农背井离乡寻找新的定居地。竺可桢先生在《中国近五千年来气候变迁的初步探究》中认为“十五世纪到十九世纪期间冬季相对寒冷[7]29”。明朝存于1368-1644年,则明朝从建文二年(1400)到明朝覆灭时均处于冬季相对寒冷。清顺治《潮州府志》中对明朝时期潮州府内的自然灾害有较为详细的记载,可以借以窥探当时的气候变迁与自然灾害。

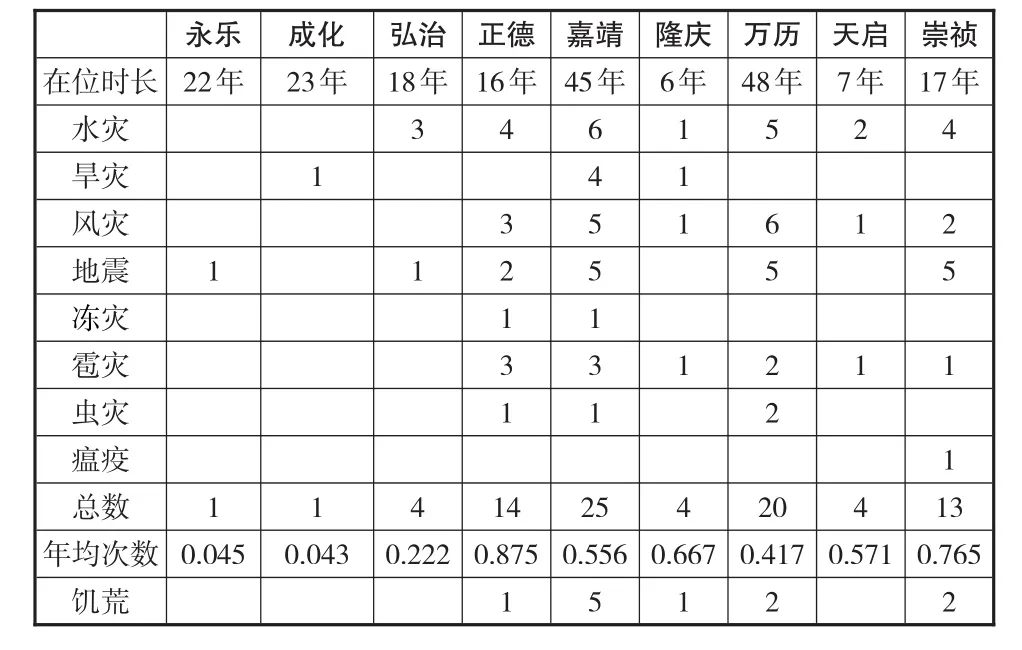

表2 明朝潮州自然灾害与饥荒发生次数一览表②

根据表2可知,潮州府从明朝正德年间始冻灾、雹灾出现次数开始增多。亦是从明正德年间开始,自然灾害的年均次数逐渐上升。与自然灾害上升相关的是饥荒的出现。据清顺治《潮州府志》所载内容便知,潮州府从正德年间始饥荒频仍,至于嘉靖年间45年间更是发生了5次饥荒。生态环境的恶化,气候变迁致使自然灾害频仍。这不仅在潮州一地发生,在惠州府、江西的赣州府以及福建的汀、漳二府皆有体现。

康熙《惠州府志》中记载明洪武至万历年间自然灾害共有72次,其中52次发生在嘉靖至万历年间。明代共发生过15次饥荒,其中有11次发生在嘉、隆、万三朝[3]卷5·郡事上:14;郡事下:19。自然灾害频发,严重影响了农耕经济,惠州府内的贫民、流民多以采矿维持生计。长乐县、博罗县内采撷锡矿者甚众,长乐县“锡坪、龙窝、中湖、栢洋为最,贫民采取,赖以资生[8]卷7:22”,博罗县“博罗流民盗锡矿坏农田[3]卷5·郡事下:6”。其中以铁矿私采尤甚。“铁矿先年节被本土射利奸民号山主、矿主名色招引福建上杭等县无籍流徒[9]卷30:6”进而引发了矿盗。与自然灾害频发相比,隐藏于山中的盗寇的威胁更大,这便是后话了。

明天启《赣州府志》中记载洪武至万历年间(1368-1620)发生的灾祸(包含自然灾害以及匪乱)共30件,嘉靖至万历年间(1522-1620)共17件[10]卷18:24-41,可见嘉靖至万历年间是天灾人祸频发的时期。清乾隆《汀州府志》中载明朝发生水灾、旱灾、地震(含山崩、地陷)、冰冻灾害(含冰雹、霜)、瘟疫自然灾害共41次,其中嘉靖年间12次,万历年间12次。嘉靖、隆庆、万历三朝,短短98年间被记录下来的自然灾害24次,占明朝(1368-1644)276年的58.54%[11]卷45:2-6。

清光绪《漳州府志》中记载明朝发生的水旱灾害、风灾、地震(含山鸣、山崩)、冰冻灾害(含雹、霜)、瘟疫、虫灾共82次。其中嘉靖年间29次,隆庆年间5次,万历年间26次,这三朝共发生自然灾害60次[12]卷47:2-10。 嘉靖至万历年间年平均发生自然灾害的概率为61.22%,是明朝276年间年均发生自然灾害的概率的两倍有余。《漳州府志》中记载饥荒的年份有15次,其中11次发生在嘉靖至万历年间[12]卷47:2-10。可见自然灾害频发对农作物的收成影响巨大,导致饥荒频繁出现。如若民间大饥,百姓不能自救,亦无法得以赈济,必然会酿成社会问题。《漳州府志》亦有因饥荒造成社会治安问题的记载,万历十八年(1590)“四月,谷贵。城内、外饥民聚众抢掠大户数十余家,知府李载阳召兵捕三日,乃定[12]卷47:7”。 因饥荒造成的动荡不安由此可见一斑。

潮州、漳州、汀州、赣州四府本就人地关系紧张,明嘉靖至万历年间更是灾害频仍,无疑是雪上加霜,加速这四府农民的破产。农民衣不蔽体、食不果腹,也就不得不携家人逃亡寻找谋生的出路。而惠州府境内人口骤降、矿产资源丰富、土地蒿莱,为流入的客户提供了赖以资生的条件。时,流入惠州府内的一部分客籍人沦为佃户或私自采矿者,过着不输田赋的日子,亦能维持生计。

三、拉力:惠州府的容纳与包容

大批客民迁入惠州府与当时惠州府的环境有关。其主要原因有以下两点。

其一,惠州府内矿产资源丰富,矿采获利极重,是为流寓解决生计极为有效的方法。赣闽粤三省相接之处均是丘陵地形,汀、漳、赣三府的矿产资源远不如惠州府丰富。以当时矿产资源开采的大宗——铁矿资源为例。

据嘉靖《广东通志初稿》载,“惠州之坑冶归善七,河源七,龙川四,长乐二、海丰一[9]卷30:9”,总计21处。明代江西有十二个县产铁,分别是“分宜、新余市、临川、丰城、进贤、上饶、戈阳、兴国、贵溪、玉山、万安、安远[13]4”。从上可悉,江西铁矿资源多分布在东北,少量分布在中部,而属于赣州府管辖的仅有安远县一处。黄启臣的《十四~十七世纪中国钢铁生产史》一书曾对福建省的铁冶进行过统计,“连江县、上杭县、政和县、龙溪县、宁德县各一所,永定县、瓯宁县、浦城县、松溪县各两所,福宁州四所,龙岩县七所、建安县铁冶八所、铸冶九所,古田县十四所,尤溪县二十所[13]7”。据上述数据,汀州府所辖各县仅有5所,漳州府则有8所。丰富的矿产资源能在年节不丰的情况下为贫苦农民提供额外的经济收入。

明朝嘉靖年间“每岁浙、直、湖、湘客人腰缠过梅岭者数十万,皆置铁货而北。今年惠潮铁罄,告开龙门铁山,迄未准行。客商艰于得铁,多怀空银回家[14]3984”。于利固肥的状况催生了大批私採者。“广东惠、潮二府,地方接连江西、福建二省,先年盗贼相继为害。盖由各处射利之徒广置炉冶,通计约有三四十处,每冶招引各省流民、逃军、逃囚,多则四、五百人,少则二、三百人等[15]卷8:44”。这些流民、逃军、逃囚实赖采矿资生。如嘉靖年间在惠州府河源县蓝能都采矿为乱的“蓝能贼李乌蛇,上杭人”[16]卷17:5,归善县内“磜头山,故有铁冶,上杭人杨立鼓铸”[1]228等皆为异省之人前来采矿。

铁矿开采多在山野,利之所在,人必相趋,深山之中,倘若州府稽查不周,将生流劫。其中最为典型的是归善县内以铁矿采撷而发展起来的磜头山以及其相邻的青溪、天子嶂。目前所见材料中,归善县内磜头山(今紫金县大林輋周围)等铁矿采撷引发矿乱大致始于弘治年间。明弘治十七年(1504)“初,广东归善县青溪等处山产铁矿,有巫琮招古三仔等,就山煽铁,因啸聚为盗,官军捕之,琮逃去,而复三仔[17]3855”。至于嘉靖年间矿乱更甚,“磜头山与乌禽、天子、青溪等嶂,员墩、黄沙等山,联络归、海、长、河、龙川等县,绵亘险阻。而磜头山,故有铁冶,上杭人杨立鼓铸,与关亚苏、李黄目等遂巢其中。徒党五百人,分道出掠[1]228-229”。直至明嘉靖三十二年(1553)“夏五月,佥事尤瑛讨惠州巨寇杨立等,平之[18]卷2:10”。可见惠州府的寇乱来源已久。政府曾组织军队多次进行镇压,但是“旧者死,新者继[1]258”,屡捕而不绝。

其二,多年的寇乱导致惠州府内人口骤降,可耕种土地多。惠州府是为广东与福建、江西的相邻。福建、江西两省如若流民众多,首当其冲的是为地缘相近的惠州府。惠州府与相邻诸府皆处于丘陵地带,境内多山,易藏匿匪患。且惠州府周围多匪盗,可引以为援。明嘉靖四年(1525)“广东惠、潮与福建汀、漳,江西南、赣接壤,完善盘错,为盗贼深渊[19]1391”。明万历年间士人郭棐在记叙嘉靖四年(1525)提督御史姚镆讨伐流贼江文生时亦提及,“惠、潮二府与福建汀、漳,江西南赣延袤数千余里,自昔流逋为患。文生等本乌合之党白昼流劫。饶平、潮阳、长乐诸县并受其害[20]28”。以福建、江西流民为基础的流贼时常侵扰惠州府,甚至将其大本营置于惠州府境内山区。多年的匪乱以及政府的调兵平匪早已使惠州府残败不已。明万历元年(1573),“以广东惠、潮二府兵伤,行布政司调停各项差徭及罢免一切不急之务[21]421”。至于万历二年(1574),亦称“海丰、永安、长乐、河源诸县被贼害尤甚,合行赈蠲[21]690”。由此可见,嘉靖年间到万历年间匪乱不断,惠州府早已残败不堪。《惠州府志》载“自山寇炽,三邑民死于锋镝者殆尽,是将二十年生齿尤未复也[22]卷17:36”。

值得深究的是山海寇乱对漳州府、潮州府、惠州府都有侵犯,但为什么受寇乱影响最深、且人口锐减的却是惠州府呢?解答这个问题还得从漳、潮、惠三府的盗寇类型所占比重入手。

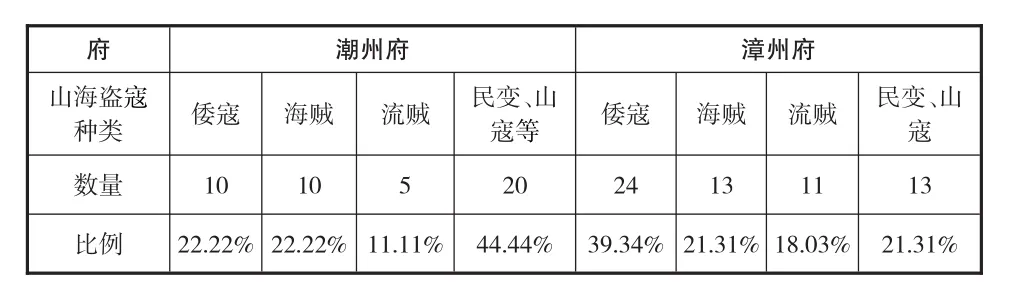

表3 嘉靖至万历年间潮州府、漳州府山海盗寇所占比例

从表3可知,潮州府与漳州府的倭寇、海寇、流贼等外来寇乱占据百分比分别为55.55%、78.68%,民变、山寇所占比例更不超过一半,而漳州府则低至21.31%。由此推断,潮州府与漳州府的盗寇多来自外部。反观惠州府,其盗寇主要居于惠州府内部。惠州府山海盗寇比例如下,倭寇6.90%,海寇6.90%,外地流贼13.79%,民变、山寇72.41%。从寇乱来源进行分析,是因为长期盘踞于境内的盗寇时常流劫远比长途跋涉前来流劫的盗寇对当地影响大。隆庆六年(1572)惠州府归善县人李学一给事中上疏称,“……寇有山、有海、有倭,其害则山寇为甚。盖海、倭去来有时,山寇则常在竟内也。盖诸郡,虽皆被寇,其害惠最甚也。惠之诸县,归善、海丰、永安、长乐为甚。盖诸郡间曾用兵,四县未尝一创,皆令得气去也。今四县出郭十里即无人烟,膏腴皆为盗壤,良民不能自存[1]259”。

惠州府下辖的永安县(今紫金县)于隆庆三年置县,其建县前是长乐县、归善县、河源县、海丰县四县的交界之地,境内多匪盗巢穴,也是同时期惠州府内受盗寇蹂躏最深的地区。虽自贼人起,境内乡人各自为寨,以抵御盗寇劫掠,但是成效不大。“古名之寨三十,宽得之寨二十有六,琴江之寨二十有三,凡七十有九。完者八:栢埔、埔尾、苦竹坑、留口、石湖水、樟槎、苦竹派、磜潭、余者皆破。鸦鵲潭围杀三百人、三角围杀四百人,员岗围杀至千人,樟槎围独三人得存[16]卷2:12”。可见山寇为患之深。这种大规模劫掠、蹂躏的记载在潮州府、赣州府、汀州府的府志中几无出现。

山寇导致惠州府内人口下降,相对而言人均可耕种的土地增多。表1可知嘉靖至万历年间惠州府的人均耕地面积远超十亩。依据《惠州府志》中对人口以及田亩的记载,可知嘉靖元年人均23.070亩,隆庆六年人均26.350亩,万历十年为39.635亩[22]卷14:1-8。从这个数据来看嘉靖、隆庆、万历年间惠州府内的田地至少可以养活其境内的两到三倍人口。

然而,从明朝嘉靖年间开始,惠州府内匪乱不断,人口骤降。匪乱导致惠州府境内地广人稀,流民风闻而来。其中惠州府下辖的永安县(今紫金县)也招抚流民。万历《永安县志》载,“当是时,县虽立而无土无民矣[1]259”。明万历二年(1574),亦是永安县置县后的第5年,高守谦署永安县“招徕流民,度地以居之[16]卷10:3”。至于永安县首修县志时,“县中具五民,庶人在官,近乃长、兴、和、埔,远则江闽[1]195”。可见外来人口在数量上占据了优势地位。

大批流民涌入惠州府,渐渐也有了在数量上胜于惠州府原住民的势头。万历二十三年(1595)“归善、永安、河源、海丰等县,土旷人稀,近有隔府、异省流离人等蓦入境内,佃田耕种。初亦少,藉其输纳乃从之。□相呼引蚁聚蜂屯,藐□土著之民数翻不胜矣,浸浸客强主弱[18]卷2:27”。 鉴于此种情况,同年两广都御史陈大科令有司拘客民入约,核实客户实情,将作奸犯科者拘留审问,其余人等以条约准绳之[18]卷2:28。给予客籍人一定的认可,亦是当时惠州府内原住民稀少的表现。

四、结语

府、广东潮州府地少人稠,受小冰河期的影响,屡遭天灾人祸,导致境内大量百姓流离失所,是为移民外流的推力。地缘相近、人少地多、矿产资源丰富的惠州府便成了客籍人流入的首选地。客户的流入使惠州府内的人口结构发生改变,进而改变政治局面。大批流离人前往惠州府谋生,多选择采矿、铸铁或农耕为生。一遇谋生无望之境,部分流民便落草为寇。一时之间加剧了惠州府内的匪患程度,民不聊生,田地莱芜灌莽极目。嘉靖至万历年间惠州府历经多次平匪,终于稳定了局面。且因惠州府内人口凋零、田地荒芜,又吸引了大批异乡人前来,使境内不同族群的融合成为可能。

明嘉靖、隆庆、万历三朝,江西赣州府、福建汀漳二嘉靖至万历年间,政府组织或自发迁徙的大批失籍之民移入惠州府,对惠州府的开发起了极其重要的作用。同时大批他乡异人流入惠州府,渐渐主弱客强,也改变了惠州府境内的族群成分,对于日后惠州府的族群结构亦有深远的影响。

注释:

①此数据来源清乾隆《汀州府志》,卷9户役,页6-7,卷10田赋,页2;明万历《漳州府志》,卷5赋役志,页2、3、5;明天启《赣州府志》,卷7食货志,页1-3;清顺治《潮州府志》,卷2赋役部,页4、13;清光绪《惠州府志》卷14经政,页1-8。

②此数据来源吴颖《潮州府志》,顺治十七年(1660)刻本,卷2,页46-49。

③此数据来源吴颖《潮州府志》,顺治十八年(1661)刻本,卷7,页8-34;沈定均《漳州府志》,光绪三年(1877)刻本,卷47,页19-27。