粤方言语法化研究综观

张海红,李敏盈,林华勇

(1.中山大学 中文系;2.中山大学 光华口腔医学院附属口腔医院,广东 广州 510275)

学界一般认为,“语法化”这一术语,最早是由法国语言学家Antoine Meillet在《语法形式的演化》[1]一文中使用。国内较早介绍语法化概念的是沈家煊,他在1994年的《“语法化”研究综观》中对“语法化”作了如下定义:

语法化(grammaticalization)”通常指语言中意义实在的词转化为无实在意义,表语法功能的成分这样一种过程或现象,中国传统语言学家称之为“实词虚化。[2]

在此之后,刘坚、曹广顺、吴福祥[3]、洪波[4-5]、沈家煊[6-7]、方梅[8]、江蓝生[9-10]、刘丹青[11-13]、吴福祥[14-16]、史金生[17]等围绕汉语词汇语法化、汉语的实词虚化、语法化程度与语音表现等问题展开研究。吴福祥[18]等曾对语法化研究进行了回顾,并提出了有待研究的问题,主要关注普通话与汉语史中的语法化现象。

近年来,语法化逐渐成为粤语语法研究的热点问题,文章基于所收集到的逾百种文献,对粤方言的语法化研究进行梳理和总结,希望对学界有所启发。

一、研究语料

(一)使用共时语料

在讨论接触引发的语法化问题时,不少学者结合了粤语周边闽语、客语等方言语料进行分析,如吴福祥[19],陈前瑞、王继红[20],郭必之、林华勇[21],片冈新[22],秦绿叶[23]等。部分研究结合了民族语言,主要是探讨接触引发的语法化问题,说明其他语言也存在平行性语法化现象时。相关研究包括覃凤余、吴福祥[24],郭必之[25-26],覃东生、覃凤余[27],黄阳[28]等。一部分研究专注于香港/广州粤语,如Chor Winnie[29]、Carine Yuk-man Yiu[30]等。另一部分则结合多地语料,目的是寻找粤语演变的共性规律,如高婉瑜[31]运用了詹伯慧、张日升[32-34]、黄伯荣[35]、汤志祥[36]、邵慧君[37]等文所使用的语料,讨论粤语小称的语法化轮回问题,涉及了信宜、茂名等多地语料。

(二)共时语料与历史语料相结合

除现代语料外,部分研究还结合了早期粤语语料讨论语法化问题,如结合粤讴、清末粤语《圣经》、20世纪中期粤语电影对白等历史语料,相关研究有如杨敬宇[38-39],林俐[40],Leung Wai-mun[41],片冈新[42-43,22],姚玉敏[44],丘宝怡[45],钱志安[46],Chor Winnie[29],林晓玲[47],黎奕葆[48]等。如郭必之、片冈新[49]考察早期广州话完成体标记“哓”的来源及演变时,结合东莞、蚝涌、中山、澳门、南海等地粤方言,明确了早期粤语的“哓”应为“休”。结合早期客、粤方言语料讨论接触引发的语法化路径,如林华勇、李雅伦[50],片冈新[22]等;有的还结合近代汉语语料,如麦穗[51]、林华勇[52]等。

早期粤语语料对于研究粤语历时变化和语法化问题有着十分重要的作用。Yue,Anne[53]研究动补结构时,整理了三十多种早期粤语语料,之后她[54]又结合大量相关文献,呼吁关注粤方言的历时研究并着重介绍了其中的14种,将其分为五类:关于广州方言、关于中国、粤人写的资料、教科书、圣经和宗教性的资料。不少学者在关注语法化等相关问题时也收集整理了大量早期粤语语料。

就目前掌握的文献资料看,早期粤语语料主要集中在十九世纪传教士所编的广州话圣经、粤语改编的圣经故事、粤语教材及词典、广东人所编的英语教材等,常见的有如:A Vocabulary of the Canton Dialect(《广东省土话字汇》,1828)、A Chinese Chrestomathy in the Canton Dialect(1841)、Easy Lessonsin Chinese(《拾级大成,1842》)、Vocabulary with Colloquial Phrases,of the Canton Dialect(1854)、An English and Canton Pocket Dictionary(《英粤字典》,1859,1862,1870)、Easy Phrases in the Canton Dialect of the Chinese Language(《英华常语合璧》,1877)、《散语四十章》(1877)、Cantonese Made Easy(1888)、A Chinese and English Phrase book in the Canton Dialect(《英语不求人》,1888)、Beginning Cantonese(《教话指南》1906,1927)、How to Speak Cantonese(1912)、《麦仕治广州俗话书经讲义》(1893)、《麦仕治广州俗话诗经讲义》(1893)、《分类通行广州话》(1930s)、《耶稣言行撮要俗话》(1863)、Das Evangelium des Lucasim Voilsdialekte der Puunti Chinesen(《路加传福音书本地俗话》1867)等。而十九世纪《圣经》的粤语译本众多,从1862年单篇《马太福音》到1894年新旧约全译本出版,共历时三十多年,为粤语的历时研究提供了重要材料。

香港科技大学公开了“早期粤语口语文献数据库”(Early Cantonese Colloquial Texts:A Database)、“早期粤语标注语料库”(Early Cantonese Tagged Database),分别收录整理了七种和十种早期粤语材料。此外,还有口语语料库如“香港粤语语料库”(Hong Kong Cantonese Corpus,2006)、“香港二十世纪中期粤语语料库”(A Linguistic Corpus of Mid-20th Century Hong Kong Cantonese,2012)等。后者收录整理了二十一套香港五六十年代播出的粤语长片语料,为粤方言的历时研究提供了便利。

二、研究对象

按研究对象进行回顾,可发现粤语语法化研究主要关注动词及动词词组、动词后置成分、句末助词、词缀、结构助词、指示代词及多功能词、固定结构、话语标记等方面的问题。

(一)动词的语法化问题

粤语语法化研究中最早关注动词虚化问题。其中,受到较多关注的是动词语法化为动态助词,言说动词、趋向动词的语法化等。詹伯慧 较早注意到广州话的“亲、住、翻、埋、添”存在虚化用法。新世纪前后,学者开始专门关注动词的语法化过程。如杨敬宇[56]、麦穗[51]分别对广州、贵港的动态助词“住”的语法化过程进行探讨,构拟其语法化路径。之后,方小燕[57]介绍了广州话的“到”的四种用法(动词、结果补语、程度补语标记、表完成的动态助词),并分析其“语法化”过程。

最早提出广州话句末助词“wo(喎)”由“话”“oh”合音构成的是Chao,Yuen Ren[58]。Matthews[59]明确指出句末三个调的“wo(喎)”存在表达不同的传信功能和意外功能。麦耘[60]则认为广州话句末语气词“喎”用于反诘语境,引申出了“大不以为然”的功能。邓思颖[61]把表达传信的“喎”归入谓词性语气词。专门探讨言说动词语法化问题的如林华勇、马喆[62],林华勇、李敏盈[63]。前文认为廉江粤语的言说动词“讲”分别语法化为自我表述标记、引述标记、标句词和话题标记;后文把粤语的言说性句末助词分为直述和转述两大类,并考察其共现顺序。

趋向动词的语法化也是热点之一。林华勇、郭必之[64]讨论了廉江粤语多功能词“来”“去”的语法化问题。郭必之[26]认为广西南宁地区语言中的“去”义语素包括趋向动词、趋向补语、程度事态助词和使令助词等用法,并重构了其语法化路径。Carine Yuk-man Yiu[30]认为粤语利用趋向动词和趋向补语表达路径,认为动词和趋向补语在粤语中的融合程度没有普通话来得高。

给予动词“畀”的语法化也是热点之一。钱志安[46]探讨粤语双宾动词“畀”具有间接宾语标记、受益者标记、使役动词、被动标记、工具标记五种功能,通过跨语言/方言比较,认为以上五种功能都是从双宾语动词“畀”语法化而来的。林晓玲[47]则认为广州话的“畀/俾”的语法化存在“给予动词〉方式义介词/与格标记”“给予动词〉使役义动词〉被动标记”的途径。其他动词再如“够”的语法化[65]。

部分研究关注动词的词汇化和语法化问题。林华勇[52]考察了廉江话中“起身”的词汇化和语法化路径,认为“起身”经历了从动词词组到动词,及从动词向虚词发展的两个阶段。还有部分研究关注动词语法化伴随出现的音变问题,如钟棣庆[66]。

(二)动词后置成分相关的语法化问题

这部分内容包括了体标记或动态助词等成分,它们的共同特点是都处于动词或动词短语之后。研究大多是从现有虚成分出发,回溯其语法化路径。如竹越美奈子[67]关注粤语动词前、后的“喺度”,将其与吴、闽语的近似形式进行对比,认为粤语的“喺度”表达持续的功能尚未完全成熟。

相当一部分后置成分源自趋向动词的语法化。后置成分“过”是语法化研究的热点。林俐[40]利用《花笺记》等粤语俗曲文本,考察了广州话动态助词“过”的语义功能及语法化过程。严丽明[68]描写了表“修正”的助词“过”的使用条件,认为其核心意义是对相关动作行为不如意结果的修正。覃凤余、吴福祥[24]认为南宁白话中的与格介词“给过”源于给予动词“给过”的语法化,短差比式“X+A+过”则来源于“X+A+过+Y”中的基准“Y”删略。

再如Chor Winnie[69]探讨“埋”的语法化过程,认为附于动词后的方向助词用法是从表“接近”的趋向动词语法化而来,接着发展为表“附加”的量化助词,并进一步语法化为主观评价标记。Chor Winnie[29]讨论趋向动词向体貌助词“返”的语法化过程,结合十九世纪至当今的方言材料,认为“返”从趋向动词发展成体标记,并进一步发展为具有主观评价色彩的标记。

体标记探源始终是语法化研究的一大热点。郭必之、片冈新[49]描写了早期广州话动词后“哓”的语法特点,探讨“休”的语法化路径和后期弱化乃至消失的原因。姚玉敏[44]从共时和历时的层面,探讨粤语开始体体貌词“起上嚟”的产生。片冈新[43]分析十九到二十世纪的粤语口语语料,探索粤语“紧”体貌功能(包括表时段的体貌、持续体貌、未来的标记等)的形成过程,认为实现体功能跟十九世纪的处所结构“V近处”有密切关系。秦绿叶[23]从粤客接触出发,认为广东化州、连山粤语的持续体及进行体标记“稳”复制自客方言并语法化而成。

(三)句末助词相关的语法化问题

粤语句末助词部分源于动词,但在共时层面已演变为与动词不同的形式。邓思颖[61]关注“罢喇”“喺喇”“啩”“喎”四个谓词性语气词,推测它们分别由动词“罢+喇”、动词“喺+喇”、动词“估+啊”、动词“话+啊”合音并语法化而成。Leung Wai-mun[41]通过追溯香港粤语句末助词“喎”([wɔ])十九世纪至今在觉悟、提醒、引用、对立四个功能上的更迭与发展,概述了“[wɔ33]”可能源自动词“话”([wa22])的语法化或句末助词“噃”([pɔ33])的弱化。

句末助词受到语调的影响,在语音上经常发生变化。林华勇、吴雪钰[70]考察了廉江粤语疑问句句末的高语调与疑问语气助词的叠加关系,并结合高语调考察疑问语气助词的语法化程度。在语言接触方面,覃东生、覃凤余[27]在区域语言学的视角下,关注广西南宁、石南等地粤语“去”作为句末成分的用法,认为这一用法源于壮语,是语言接触下语法复制的产物。

句末助词常与主观性及主观化有关。梁慧敏[71]从主观性角度出发,探讨句末助词“啫”的功能及语法化过程。该文结合早期粤语语料,认为“啫”的语义引申模式为“低限→轻描淡写→解释说理→反驳→不满→请求”,是一个主观化与语法化相结合的演变过程。也有部分学者关注句末位置整体的语法化程度。邓思颖[72]在对反复问句的联合结构进行分析时,认为粤语句末助词数量丰富,所表达的意义和功能变化多端,反映出句末位置的成分已高度语法化。

(四)词缀相关的语法化问题

粤语词缀的语法化研究集中在两个方面:小称词缀和状貌词缀的语法化。相对而言,前者起步较早,研究较多。

粤语小称的语法化与名词有关,学界较为关注粤西粤语的小称问题。邵慧君[37]探讨了茂名粤语的小称从儿尾到儿化的语音演变过程,认为使用范围的扩大、语义虚化与小称标记的确立有关。林华勇、马喆[73]关注廉江粤语“子”义语素与小称的语法化问题,认为从语义与分布来看,廉江话的小称具有连续性,体现了不同程度的语法化。也从语法化角度对吴川方言小称变音等现象进行了分析。高婉瑜[31]、林华青[74]运用曹逢甫[75-76]提出的小称“语法化轮回”的概念,分别讨论广州、吴川粤语“小称词”的语法化阶段及分布状况,前者认为小称词的语义与语音的演化并没有对应关系,语义和语音的演变速度不一。郭必之[77]则从音韵的角度探究粤语方言小称变音的类型及其历史来源。

状貌词词缀相关的语法化研究,如郭必之[78]。该文比较南宁粤语与壮侗语在状貌词方面的特点,认为语言接触催化了南宁粤语状貌词的发展:由拟声词演变成词缀,“ABB”加缀法中“A”的条件更宽松等。黎奕葆[48]也认为状貌词后缀的形成是一个语法化的过程,即单音节的实词重叠成双音节,与另一个词连用,重叠的实词逐渐虚化,最终重新分析为状貌词后缀。

(五)结构助词与指示代词的相关语法化问题

结构助词的相关语法化问题与量词有关。彭小川[79]认为广州话兼表复数量意义的结构助词“啲”,是由不定量词“啲”(些)虚化而来,其语法化路径为:不定量词〉指示词〉结构助词。饭田真纪 则关注结构助词“嘅”构成条件分句的功能,并从共时的角度阐释了其功能扩展的机制,认为名词化标记“嘅”被分析为连接条件句X与主句Y的条件分句标记。汪化云[81]对粤、吴、闽等汉语方言的“个类词”(汉语史中为量词、指代词、结构助词)进行研究,认为粤语的“个类词”主要语法化为远指代词,期间伴随着“个”的韵母与声调的变化。

(六)多功能词的语法化问题

多功能词的语法化研究主要集中在西部粤语,而且多与语言/方言接触有关。如郭必之、林华勇[21],林华勇、李雅伦[50]。再如郭必之[26]对广西南宁“去”的多功能性及语法化进行了探讨,认为其语法化与壮语接触引发的复制有关。跟西部粤语有关的多功能词的语法化研究方兴未艾,再如林华勇、李雅伦[82]、黄阳[28]对南宁粤语的多功能词“晒”进行描写,认为“晒”的多功能性与广西官话及壮语的接触有关。

(七)语法结构/句式的语法化问题

语法结构的语法化研究涉及了致使结构、能性述补结构等方面的问题。Li Kin Ling[83]关注粤语致使结构的象似性、语法化及语义结构的问题,认为致使结构及相关虚词的语法化与隐喻有关。

述补结构受到较多关注。吴福祥[84]认为“Neg-V得OC”和“Neg-V得CO”两种结构是在“V得OC”和“V得CO”前加上否定词构成的。刘子瑜[85]结合历史文献,认为“到”字结构经历了“V到O(连谓结构,O为处所词)”〉“V到O(趋动式述补结构,O为处所词)〉“V到C(程度述补结构,C为谓词性成分)”。林俐[86]、丘宝怡[45]等均以粤语能性述补结构为研究对象,分析其格式、句法、历史发展等情况,在研究角度和语料使用上各有侧重。郭必之[25]借用“转用干扰”等理论考察南宁粤语“VOC”结构的来源,认为这是与壮语接触后的结果。

张双庆、郭必之[87]讨论香港粤语两种差比句(“过”字句”和“比”字句)交替使用的机制,认为后者循前者表达能力较弱之处,进入香港粤语比较句。吴福祥[19]考察粤语的差比式“X+A+过+Y”中“过”的演化历程,赞同Ansaldo[88]的意见,即存在以下演变链条:主要动词〉联动式的第二成分〉述补结构的比较标记。

跟趋向动词相关结构的研究再如严丽明[89]。该文认为广府粤语的“去+VP”结构具有由连动结构向动宾结构语法化的倾向。

片冈新[42]分析早期粤语语料时发现,多功能词“扌戒”([k ai])具有“拿”义动词、工具介词、处置句标志及与格标志四种功能,分析了“扌戒”的来源和语法化过程。冯雅琳[90]调查分析了广东粤方言十五个方言点的处置句,同时联系汉语史和清末粤方言处置句的演变情况进行探讨。

(八)话语标记的相关语法化问题

话语标记的语法化问题是比较新的研究领域,跨越了语篇与句法两个层面。例如陆镜光[91]对广州话句末“先”作出话语分析,认为不能还原的“先”主要功能是充当话语标记,标示话语中暂时需要打断的地方,是一种会话管理手段,这种用法由表示时间或次序先后的副词“先”演变而来。又如张惟、高华[92]运用会话分析方法,发现话语标记“即系”作系动词或语篇连接词的功能在会话中较少见,而比较常见的是作解释说明标记、修补标记和停顿填充词,认为在会话交际中,“即系”已扩展为构造话轮的标记,发生了语法化。

三、与语法化相结合的方法

除了根据共时语料及早期历史语料构拟语法化路径外,粤语的语法化研究经常还与跨语言比较、语言接触、语义地图模型、语音变化等方面相结合。

(一)语法化与跨语言/方言比较

粤语的语法化研究经常运用跨语言/方言比较的视角,探讨某一语法化现象的语言共性或普遍的演变机制,这类研究结合了区域语言学、语言类型学等理论。如钱志[46]构拟了粤语“畀”五种功能的发展顺序,同时从区域语言学的角度,把相关语法化现象与国内及东南亚等邻近区域的非汉语语言做比较,归纳出与“畀”类成分的语言演变机制。覃东生、覃凤余[27]考察了广西汉语(当中包括南宁、石南粤语)“去”和壮语方言pai1表使成和程度的用法,同时与傣语、临高语、泰语、老挝语等进行比较,认为上述两种特殊用法是境内、外台语共享的一项区域特征。

彭小川[79]结合吴语苏州话、徽语休宁话、赣语南昌话等类似现象,以此辅证广州话不定量词“啲”虚化为结构助词的过程。林华勇、马喆[62]对比了廉江、广州、惠州、北京等方言,并比较境内独龙语、西非Ewe语等相关语言现象,认为言说动词语法化为传信情态标记或标句词是语法化的普遍规律。

(二)语法化与语言接触

语言接触是引发语法化的重要原因之一。西部粤语的语法化研究常与语言接触相结合,把粤方言中某一现象与周边汉语方言或民族语进行对比,从中探寻某一语法化成分的来源。如覃凤余、吴福祥 讨论南宁粤语短差比式“X+A+过”的来源和演化问题,发现这种差比式也见于百色粤语及泰语、老挝语等东南亚语言,认为其影响路径为:泰语/老挝语→靖西壮语→百色粤语→南宁白话→横县粤语/福建村官话。

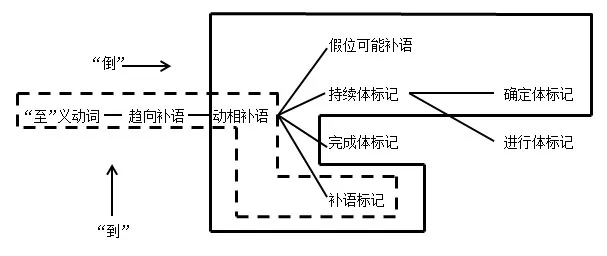

粤语多功能词的形成往往跟方言接触有关。郭必之[26]认为南宁粤语、宾阳平话、武鸣壮语的“去”义语素有高度平行的语法化路径,是语言接触引发复制的结果,其中壮语是模式语,粤语和平话是复制语。郭必之、林华勇[21]推断廉江话的动词后置成分“倒”的多功能性源自与邻近客方言的接触,采用的模式是“复制语法化”。廉江话的“头先”“正”的多功能性的产生如出一辙[50]。

(三)语法化与语义地图模型

近年来,通过吴福祥[93]、张敏[94]等引入语义地图模型这一类型学方法,在汉语历史语法、汉语方言研究方面产生了较大影响,成为了分析多功能语法形式、语义演变和语法化的有效手段。在粤语语法化研究方面,语义地图模型也有一定的影响。如郭必之、林华勇[21]总结了廉江话中动词后置成分“倒”的语义地图模型,结合“接触引发的语法化”,解释廉江粤语如何从客方言中把后置成分的多功能性复制过来,如图1所示:

图1 廉江粤语“到/倒”的语义图

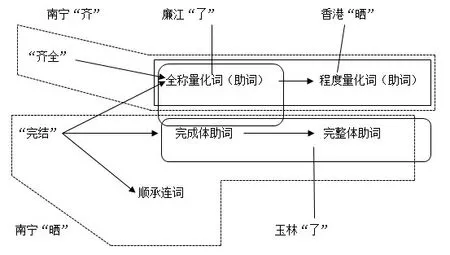

再如郭必之、李宝伦[95]从方言比较的角度出发,探讨了粤语“晒”“齐”“了”三个全程量化词的来源和语法化路径,运用了语义地图模型这一工具,如图2:

图2 粤语“晒”“齐”“了”的语法化路径及其功能

语义地图与语法化相结合,为自下而上开展跨方言甚至跨语言比较创造了有利条件。

(四)语法化与主观化

句末助词等时常带有主观色彩,其语法化研究常与主观化研究相结合。如单韵鸣[65]认为广州话动词“够”通过词义虚化、重新分析和主观化,派生出表比较、表贬抑的语气副词用法;Chor Winnie[69,29]结合主观化等语用机制探讨粤语助词“埋”和“返”的语法化过程,认为“埋”“返”产生出了主观性用法;梁慧敏[71]认为粤语句末助词“啫”的词义和功能从实到虚,是一个主观化与语法化相结合的过程。

饭田真纪[96]认为句末助词“嘅”(ge2[kɛ²⁵])是由名词化结构“X嘅[kɛ³³]”带上句末上升语调“↗”后,形成构式“X嘅↗”,经过重新分析进而演变产生;构式“X嘅↗”隐含对比这一点反映了ge2的反预期语义。

林华勇、李敏盈[63]通过比较广州/香港、廉江等地粤语,认为言说性语气助词从转述功能到直述功能,是言说性语气助词的主观化过程;声调的高低、主要元音开口度大小等对言说性语气助词的功能存在影响。林华勇、李敏盈[97]在对廉江话“佢”字句的句法语义进行描写的基础上,比较广州话及西部粤语“佢”字句等的异同,认为粤语“佢”字句的功能是“为达成某结果或状态(非现实情况)进行主观处置”,“佢”完成由代词向处置标记的演变。

粤语的语法化研究也注意与语音分析相结合,特别是在研究词缀、句末助词等语法成分演变过程中。此类研究如邵慧君[37]、黎奕葆[48]、郭必之[77]等。

四、语法化研究的三个阶段及展望

在语法化理论引入国内以前,学界对粤语虚词的研究集中在定性及功能描写上,较少关注其虚化过程与机制。少数文献涉及了对虚词来源的推断,如Chao,Yuen Ren[58]认为香港粤语中表示重述所闻的句末语气助词“wo”是“wo+oh”合音的结果。这些“探源类”的研究,常与考本字、方言音韵等领域相结合,体现了语法与音韵研究天然的联系。随着语法化理论的运用,传统研究加入了演变关系及过程的探讨,使方言语法研究具有了比较更为广阔的视野。

粤语的语法化研究总结可分为三个阶段:一是起步阶段(2000年前后至2005年)。这一阶段主要关注动词的语法化问题,主要是联系近代汉语重构其语法化路径,早期粤语的语料使用不多①。二是多样化阶段(2005至2010前后)。越来越多的学者关注粤语中的语法化问题,研究对象和方法上均呈现出多样化的特点,表现为:重视对相关用法的描写,并在共时描写的基础上重构其语法化途径;与相关理论如类型学、语言接触等理论相结合。三是深入探讨阶段。粤语语法化研究更为深入,体现为:1.共时和历时结合得更为紧密,把相关问题放在汉语甚至更大语言背景下讨论,如Anne O.Yue[98]从纵横两方面研究表存在的“有”,张敏[99]探讨汉语方言双及物结构南北差异的原因,Carine Yuk-man Yiu[30]对粤语和普通话趋向动词在类型转换和语法化进程处于不同阶段的考察,林华勇、卢妙丹[100]对粤西方言小称功能的演变的考察;2.粤语内部演变与外部接触的关系的探讨更为深入,如郭必之对西部粤语相关结构、虚词的形成与语言接触关系的一系列探讨;3.重视话语的研究②。

与此同时,粤语语法化研究还存在一些问题,今后应加强以下两个方面的研究:一是加强粤语内部与外部的比较研究。粤语内部的差异比想象中的要复杂得多,其语法化情况也并不完全相同;加强两广地区粤语与非粤语(客、闽、平话、官话等汉语方言及壮语等)的比较,将粤语语法化问题放在更为广阔的区域背景下进行考察,定能有所收获。二是以语法化为理论背景,对方言语法现象进行重新审视、描写和分析。以往描写重视静态的结构和分布,缺少动态演化的细节。加强这一方面的好处是把共时和历时两个关节打通,使得共时的描写既是静态的、可测试的,同时也是动态的,反映出语言演变不同阶段的细节。

从目前的研究来看,语法化已然成为汉语方言语法描写和解释的一种框架或视角。随着大量早期汉语方言历史文献不断地发掘与使用,加上语法化理论与其他理论方法如语义地图模型、语言接触、类型学、主观化、话语分析等的相互结合,可以预见,语法化理论在今后粤语等方言语法研究中,将继续发挥积极的作用,且将焕发出新的光彩。

注释:

①如杨敬宇[56]利用早期粤语材料,从语义和结构两方面讨论广州方言动态助词“住”的历史渊源及其发展情况。

②如Chor Winnie[69]探讨“埋”的语法化过程,认为其经历了“表接近的趋向动词→附于动词后的方向助词→表附加的量化助词”的过程,并进一步语法化为主观评价标记;梁慧敏[71]结合早期粤语语料,认为“啫”的语义引申模式为“低限→轻描淡写→解释说理→反驳→不满→请求”,是一个主观化与语法化相结合的演变过程。再如饭田真纪[96]认为构式“X嘅↗”隐含对比这一点反映了“嘅”的反预期语义。

——粤语·女独·伴唱