汉英双宾结构分析

——类型学视角*

唐晓东,金立鑫

(上海外国语大学语言研究院,上海 200083)

一、引 言

Haspelmath 将(1a)的V-O1-O2结构界定为典型双宾结构,双宾结构属于双及物结构的一种。①Martin Haspelmath.Argument marking in ditransitive alignment types.Linguistic Discovery 3.2005,pp.1-21.语义上,几乎所有语言都有双及物语义范畴,但句法上并非所有语言都有双宾结构。在格形态丰富的语言中,受事一般取宾格,与事可以有与格,夺事(受损的有生与事)可以有夺格(以下统称与/夺事),如日语を(宾格)、に(与格)和から(夺格)。因此,格形态丰富的语言语序相对自由,反之相对严格,双宾结构一般有严格的语序要求。

Hudson 用O1和O2代表双宾结构中的两个宾语②Richard Hudson.So-Called‘Double Objects’and Grammatical Relations.Language 68.1992,pp.251-276.,本文沿用该称法,将单宾结构中的宾语称为O:

(1)a.Ann gave [Tom]O1[a book]O2.(双宾结构)

b.Ann met [Tom]O.(单宾结构)(本文所有例句除特别注明外皆为自拟)

除了双宾结构,不少语言还可以用附置词(adposition)介引与/夺事构成双及物结构,汉英介引与/夺事的附置词短语共有三种句法分布:动词前、动宾之间、宾语后,请看下例:

(2)a.张三给李四买了一本书。(For Li,Zhang bought a book.)(动词前)

b.张三把那本书卖给了李四。(本文不讨论把字句)

c.张三卖给李四一本书。(Zhang soldto Lia book.)(动宾之间)

d.张三卖了一本书给李四。(Zhang sold a bookto Li.)(宾语后)

本文用DAT代表附置词短语形式的与/夺事,传统语法将动词前的DAT 分析为状语,将动宾之间和宾语后的DAT 分析为状语或补语,如(2)中for Li为状语、to Li为补语,for Li的常规句法位置为宾语后,如Zhang bought a book for Li。

(一)本文研究问题

以往研究在双宾结构O1的定性方面成果较多,但始终将O1界定为宾语;在O1和DAT 的关系方面也不乏深入分析,但围绕为什么DAT 可以移位转换成为O1,其背后的动因为何却所涉甚少;尽管学界对双及物构式和双宾结构的研究兴趣不减,却始终将V-O1-O2界定为双宾结构,很少有人质疑该结构的本质到底是双宾还是其他。

本文尝试回答如下问题:

A.V-O1-O2中的O1到底是不是宾语?

B.O1和DAT有何关联?

C.生成V-O1-O2的动因或条件是什么?

(二)以往相关研究

Faltz和Matthews将O1和DAT界定为同一语义范畴的两种不同句法实现形式,语义角色都是受惠者。①Leonard M.Faltz.On indirect objects in universal syntax.Chicago Linguistic Society 14,1978,pp.76-87;Peter Matthews.Syntax,Cambridge:Cambridge University Press,1981,p.101.早期的转换生成语法认为O1是DAT通过与格移位(Dative Movement)转换而来。20世纪70年代开始兴起的由Perlmutter 和Postal 提出的关系语法(Relational Grammar)也认为O1是DAT在与格移位转换的基础上,从底层结构的附置词短语DAT变成表层结构的光杆名词O1②David M.Perlmutter.Studies in Relational Grammar,Chicago:University of Chicago Press,1983,p.354.。

Hudson用11组句法特征描述了O与O1、O2之间的关系问题,最终,O与O2有10组特征相同,而O与O1仅有1组特征相同,O2与O强势趋同。Hudson还归纳了O1的四种属性:1)只与 O2共现;2)句法位置仅限于动词与O2之间,且必须紧邻动词;3)典型的O1指人;4)一个动词仅允许有一个O1。Hudson 认为,尽管 O1种类较多,但其功能却是唯一的。Hudson 还认为,儿童习得O1时,将它视作动词的从属语或补语,就容易理解它置于动词后的句法意义。同时,Hudson提出两条规则:1)O1必须前置于O2;2)O1不仅要前置于O2,还要前置于动词后的所有其他述谓成分,即紧邻动词,Hudson给出了如下例句③Richard Hudson.So-Called‘Double Objects’and Grammatical Relations.Language 68,1992,pp.251-276.:

(3)a.Fred gave[Ann]1[some flowers]2on Sunday.[1]259

b.Fred gave [Ann]1on Sunday [some lovely flowers that he’d bought in the market the day before]2.[1]259

c.*Fred gave [some flowers]2[the girl he had met at the party the night before]1.[1]259

d.*Fred gave on Sunday[the girl he had met at the party the night before]1[some lovely flowers that he’d bought in the market the day before]2.[1]259

刘丹青认为双宾构式的语法化程度最高④参见刘丹青《汉语给予类双及物结构的类型学考察》,《中国语文》,2001年第5期,第387-398页。,陆丙甫、罗天华认为附置词构式较双宾构式的使用更自由,将双宾构式界定为派生语序⑤参见陆丙甫、罗天华《中国境内语言的双及物结构语序》,《汉藏语学报》,2009年第3期,第45-55页。。柳俊提出东南亚区域的双及物事件通常用附置词结构、连动式和双宾构式进行编码,其中附置词结构和连动式更为常用,认为这与双宾构式语法化程度较高、使用受限有密切关联。⑥参见柳俊《东南亚区域语言中的双及物结构及相关构式研究》,上海:上海外国语大学博士学位论文,2015年,第29-30页。

McNeill 通过实验得出儿童最易识别的双及物结构为V-O-DAT 形式,并会将紧邻动词的名词看作宾语,而最难识别的结构便是双宾结构V-O1-O2⑦David McNeill,R.Yukawa & N.B.McNeill.The Acquisition of Direct and Indirect Objects in Japanese.Child Development 42,1971,pp.237-249.。

二、V-O1的本质

“‘结果’是人类语言中普遍存在的功能范畴”[2]1,“常由动作、过程所引起,因此,反映到语言形式上,表原因的形式主要以表示动作行为的动词为主”[2]1,“表达行为与结果范畴的语言形式大体有如下几类:动词及其形态、动词+动词、动词+形容词、动词+附置词短语、动词+名词以及其以上几类的镜像序列”[2]1。

本节将证明,V-O1实为“动词+名词”动补结构。

(一)O1非宾语证明

朱德熙认为可以把V-O1-O2看成是述宾结构带宾语的格式⑧参见朱德熙《语法讲义》,北京:商务印书馆,1982年,第121页。。也就是说,O1与动词关系更紧密,而相较于宾语而言,与动词关系更紧密的成分只有与动词构成动补结构的补语(位于动宾之间),这与本文观点相一致,首先,本文将证明V-O1并不满足动宾结构的条件。请看下例:

(4)a1.送他一份礼。(表“给予”)

a2.*送他。(如合格,语义不同于a1)

a3.送一份礼。

b1.偷了我一张邮票。(表“取得”)

b2.*偷了我。

b3.偷了一张邮票。

c1.Senthima gift.

c2.*Senthim.(如合格,语义不同于c1)

c3.Sent a gift.

d1.Tookmean hour.

d2.*Tookme.(如合格,语义不同于d1)

d3.Took an hour.

首先,V-O1不同于V-O2,V-O2符合动宾结构典型特征,具有语义和句法独立性;V-O1无语义独立性,句法上也无法独立,不符合典型动宾结构的特征。当然,汉英也不乏V-O(动宾结构)看似不独立而V-O1看似独立的现象,如下例:

(5)a1.Put the pen on the desk.

a2.*Put the pen.

b1.问小王一道题。

b2.问小王。

b3.问一道题。

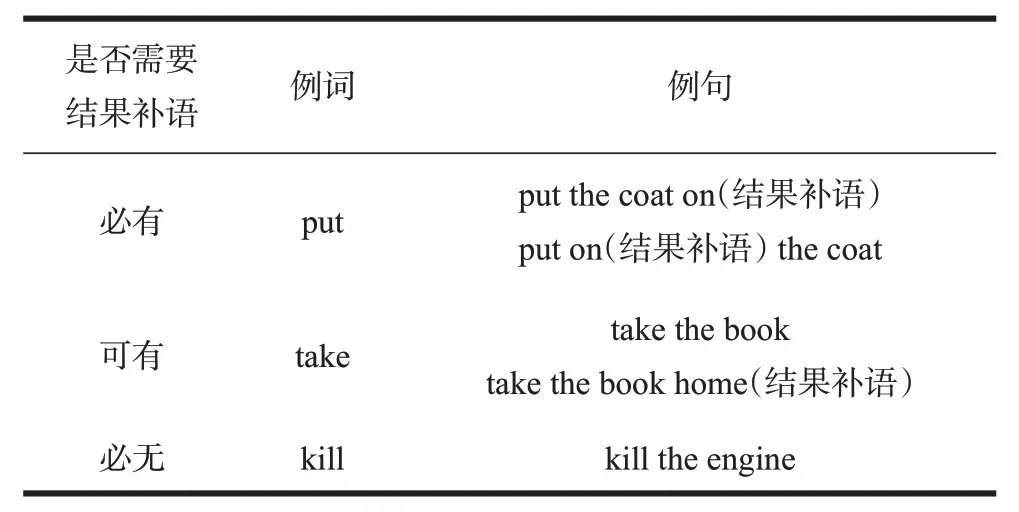

(5a)中动词put进入话语层面时,必须带有结果补语,如:put on/out/down/up…,可以说,“put+结果补语”才构成完整动词短语,因此,(5a2)的不合格与宾语无关,而是动词语义不完整;本文初步假设英语及物动词在语义完整度方面(即是否需要与结果补语搭配使用)至少存在三种类别:必有结果补语、可有结果补语、必无结果补语,这三类及物动词一定程度上构成连续统,请看表1:

表1 英语及物动词语义完整度连续统

其中,必有和必无结果补语的动词相对占少数,而多数为可有结果补语的动词。(5b)也是因为动词的缘故:“小王”和“一道题”在单宾结构中都能充当动词“问”的宾语,就像英语的ask/answer,但如果我们尝试把“小王”从双宾结构的O1位置移走,“小王”则只能以DAT形式存在,如下例:

(6)a.向小王问了一道题。

b.Ask a questionto Wang.

时间顺序原则决定了汉语DAT“向小王”置于动词前,英语不受此限制。因此,(5b2)的合格与宾语无关,是动词的特殊性造成的。

综上,看似例外的(5)实际并非例外,并不能证明V-O结构缺乏语义和句法独立性而V-O1结构具有语义和句法独立性。

因此,O1并不是宾语。

(二)O1的述谓性证明

如果传统六大句法成分“主、动、宾、补、状、定”囊括了所有句法成分,根据排除法,既然O1不是主、动、宾,那么它只能是补、状、定的一种,是述谓性成分,具有述谓性。

问题是:O1作为名词短语,是指称性结构,为什么可以独自充当述谓性成分?要解决这个问题,我们首先还要搞清楚O1是补、状、定中的哪一种。

参见下列句法功能分析:

(7)a.[下午,](睡眼惺忪的)小张[绝望地]问了(睡眼惺忪的)<小王>(一个极其复杂的)问题。

b.[In the afternoon,](sleepy)Zhang [desperately]asked(sleepy)

归谬法分析如下:首先,假设O1是定语,保持O1所在结构合格的唯一条件就是该结构为三个定语同时修饰一个名词中心语,即“定-定-定-名”结构,但事实并非如此,因此,O1并非定语;其次,假设O1是状语,(7)为“状-主-状-动-状-宾”结构,从类型学角度来看,跨语言动词和宾语间很少插入状语,而汉英由名词性成分充当状语有严格的条件限制;第三,能够排除O1是定语或状语的最直接证据是O1作定语和状语时语义都不合格。

排除了定语和状语,O1只能是补语。现在证明O1作为补语的句法合格性,本文将两个句法成分之间,句法结构形式相对复杂、由更多词语构成的那个界定为重成分,请看下例。

(8)a1.I gave everything that Lucy demandedto John.(宾语后)

a2.I gave(to) Johneverything that Lucy demanded.(DAT/O1)

b1.I gave everythingto John.(宾语后)

b2.I gave(?to) Johneverything.(?DAT 太重/O1)

c1.I throw the peach given by Lito the wall.(宾语后)

c2.I throw *(to) the wallthe peach given by Li.(DAT/*O1生命度太低)

d1.I throw the peachto the wall.(宾语后)

d2.I throw *(?to)the wallthe peach.(?DAT太重/*O1生命度太低)

A1.我送了所有露西要求的东西给约翰。(宾语后)

A2.我给约翰送了所有露西要求的东西。(动词前)

A3.我把所有露西要求的东西送(给)了约翰。(DAT/O1)

A4.我送(给)了约翰所有露西要求的东西。(DAT/O1)

B1.我送了一包茶给约翰。(宾语后)

B2.我给约翰送了一包茶。(动词前)

B3.我把这包茶送(给)了约翰。(DAT/O1)

B4.我送(?给)了约翰一包茶。(?DAT太重/O1)

C1.我捎了一斤桃子给约翰。(宾语后)

C2.我捎*(给)了约翰一斤桃子。(DAT/*O1动词无“给予”义)

Larson将(8a)中DAT从宾语后向动宾之间的移位界定为“Light Predicate Raising”(轻述谓成分前移)①Richard K.Larson.On the Double Object Construction.Linguistic Inquiry 9,1988,pp.335-391.。该提法从述谓的角度证明了(to) John为述谓性成分,默认句法位置为宾语后,但因宾语较重,轻述谓成分to John倾向前移,与动词构成“动词+附置词短语”结构,这与(8A)汉语的情况相同。而该“动词+附置词短语”结构在满足一定语义句法条件时,附置词呈现“必有”、“可有”到“必无”的倾向性变化。可得出:

双及物结构中,受“轻述谓成分前移”原则的驱动,当宾语后的DAT 的句法复杂度不重于宾语时,可移位至动宾之间,以下因素影响V-DAT-O中附置词的隐现:

A.语义层面上,V 含“给予”或“夺取”义,参见(8C2),并且DAT具有高生命度,V-DAT-O中附置词可省略,变成V-O1-O2,参见(8c2)。

B.句法层面上,在满足A 的前提下,英语VDAT-O中DAT的句法复杂度如与O相当甚至重于O 时,DAT 中的附置词倾向省略,变成 V-O1-O2,参见(8b2d2)。

C.语义层面上,在满足A 的前提下,受时间顺序原则和句法经济性原则制约,汉语V-DAT-O中DAT 表夺事时,要求必须删除附置词,变成VO1-O2,参见下文(10b3)。

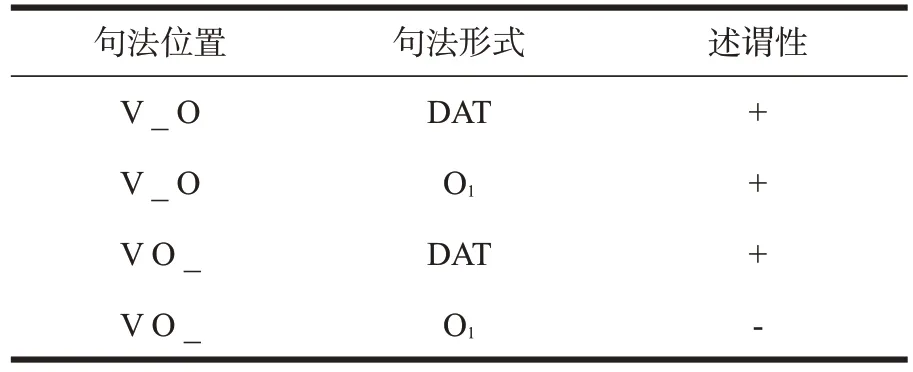

D.句法层面上,只有DAT移位至V和O之间时,才可能从DAT 变成O1,因为只有紧邻V,DAT才能实现在删除附置词的情况下仍具有述谓性,即V 与O1构成V-O1动结式。据此,可得如下真值表:

表2 DAT/O1的述谓性

这为指称性结构O1充当述谓性成分提供了解释:O1是省略了附置词的DAT,O1为述谓性源自V。同时,也证实了Hudson提出的两条规则:1)O1必须前置于O2;2)O1不仅要前置于O2,还要前置于动词后的所有其他述谓成分,即紧邻动词。(DAT变成O1的前提条件便是DAT移位至动宾之间,与动词构成动补结构)。

王红卫通过语料库方法比较V-DAT-O中有附置词和无附置词的语义差别,得出有附置词的DAT 凸显了给予过程和方式,而无附置词的DAT仅表达给予的结果。②参见王红卫《汉语双及物构式和动词关联度的实证研究》,《外语研究》,2017年第4期,第22-26页。这种语义缩减符合本文DAT到O1的形式缩减。

请看(8A3)和(8B3)汉语特有的“‘把’O-VDAT”结构,O 前移至V 前,DAT 中附置词的隐现并不受O 结构轻重的影响。同样是“V-DAT”结构,为什么V-DAT-O 中的附置词呈现“必无”、“可有”到“必有”的变化倾向,而O-V-DAT中的附置词却可隐可现,不受句法重度的限制?

原因:“‘把’-O-V-DAT”是将V-O-DAT中的O前移,DAT并未发生位移,而且V-O变成O-V并不影响动宾之间的句法语义距离,因此,句法重度不会影响到DAT中附置词的隐现,是V-DAT的结构述谓性为DAT 中附置词的省略创造了条件,这也可以解释DAT-V-O 中DAT 的附置词不可省略,因为DAT-V中省略附置词会消除DAT的述谓性。

也就是说,“‘把’-O-V-DAT”中的DAT并未发生位移,与本文讨论的双宾结构关联不大,因此,本文不讨论“‘把’-O-V-DAT”句式。

程琪龙、任鹰等就(9a)和(9b)中同形异解现象做出过不同解释①参见程琪龙《双宾结构及其相关概念网络》,《外国语》,2004年第3期,第20-25页;任鹰《“领属”与“存现”:从概念的关联到构式的关联——也从“王冕死了父亲”的生成方式说起》,《世界汉语教学》,2009年第3期,第308-321页。,事实上,双及物结构中,只要V-O-DAT 中DAT 的句法复杂度不重于O,作为轻述谓成分的DAT就有从宾语后前移至动宾间的倾向;而只要动词含“给予”义、DAT 具有高生命度,动宾间的DAT就有省略附置词变为O1的倾向。

(9)a1.John threw the ballto the door.[3]21

a2.John threw*(?to)the doorthe ball.

A1.John threw the ball stolen from Lucyto the door.

A2.John threw *(to) the doorthe ball stolen from Lucy.

b1.John gave a white coatto the door.[3]21

b2.John gave(?to)the doora white coat.

c1.贴一幅画到墙上。

c2.贴(到)墙上一幅画。

(9a2)不成立,是因为DAT 生命度过低、导致省略附置词后语义不合格,而不省略附置词又会造成DAT 重于O,只能从动宾之间返回宾语后的位置;(9b2)的动词拟人手法赋予了DAT 生命度,使该结构语义合格;(9c2)“墙上”带有附置词“上”,语义合格,句法上“(到)墙上”不重于“一幅画”,允许前移,实际上,(9c2)为“动词+附置词短语”类动补结构,类似的结构如“扔(进)水里一朵花”。

回到轻述谓成分这个问题,汉语是否存在VDAT-O中附置词“必无”的情况?请看下例:

(10)a1.送一个苹果给小王。(宾语后、与事)

a2.给小王送一个苹果。(动词前、与事)

a3.送(给)小王一个苹果。(动宾之间/O1、与事)

b1.*偷一个苹果从小王那。(*宾语后、夺事)(违反时间顺序)

b2.从小王那偷一个苹果。(动词前、夺事)(符合时间顺序)

b3.偷(*从)小王一个苹果。(动宾之间*DAT/O1、夺事)(违反时间顺序)

A1.Give an appleto Wang.(宾语后、与事)

A2.Steal an applefrom Wang.(宾语后、夺事)

A3.Steal the apple given by the headmasterfrom Wang.(宾语后、夺事)

B1.Give(?to)Wangan apple.(动宾之间?DAT/O1、与事)

B2.Steal(?from) Wangan apple.(动宾之间?DAT/O1、夺事)

B3.Steal(from) Wangthe apple given by the headmaster.(动宾之间DAT/O1、夺事)

(10b)显示,汉语的夺事受时间顺序原则和句法经济性原则制约,只能以动词前DAT或O1形式呈现;(10a)显示,汉语的与事可以全部四种形式呈现(宾语后、动词前、动宾之间DAT/O1)。

(10A)和(10B)显示,英语DAT从宾语后向动宾之间的移位规律较为整齐,宾语后DAT 既可表示与事也可表示夺事,且动宾之间DAT 附置词的隐现和与/夺事无关。

综上,O1具有述谓性,是V赋予O1述谓性。不论汉英DAT作状语还是补语,变成O1之后,都与V构成动补结构,即作补语,以下进一步证明。

(三)“V-O1”为动补结构

Sybesma 提出“结果性动词”表示事件终结或事件所及程度,蕴含了某种结果,因此该类动词不允许再有结果补语,②Rint Sybesma.Results in Chinese:Resultatives to an Extent.MIT Working Papers in Linguistics 14,1991,pp.271-284.如kill。Tenny 提出“单一界化限制(Single Delimiting Constraint)”,认为一个事件只能有一个终点,即只能被界化一次。③Carol L.Tenny.Aspectual Roles and the Syntax-Semantics Interface,Springer Science+Business Media B.V.,1994,pp.117-118.Goldberg 提出“单一路径限制(the Unique Path Constraint)”,认为结果应以动作行为的发生为基础,并作为动作行为的终点或边界。④Adele E.Goldberg.It Can’t Go up the Chimney down: Paths and the English Resultative,Proceedings of the Seventeenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society,1991,pp.368-378.综上,在一个事件(简单句)中,只能有一个补语(结果性成分),无论该成分在动词后还是宾语后,请看例子:

(11)a1.小王送完了快递。

a2.*小王送完错了快递。

b1.Wangkilledthe wolf.

b2.*Wangkilledthe wolfto death.

b3.Wang beat the wolfto death.

b4.*Wang beat the wolfto death still.

b5.Wang beat the wolfstill.

上例中,划线部分都为补语,一个句子中只能有一个补语,(11b1)中killed为“动词及其形态”类动补结构,也可以归入本文界定的“必无补语”类动词。下面请看双及物结构的例子:

(12)a1.小王送(给)了老婆三枝玫瑰。

a2.*小王送(给)了老婆三枝玫瑰到家里。(“到家里”为PP)

a3.小王送了三枝玫瑰给老婆。

a4.*小王送了三枝玫瑰给老婆到家里。(“给老婆”和“到家里”均为PP)

b1.Wang senthis wifethree roses.

b2.*Wang senthis wifethree roseshome.

b3.Wang sent three rosesto his wife.

b4.*Wang sent three roseshome to his wife.

b5.Wang sent three roseshomefor his wife.(for his wife并非补语,而是状语,因此句子合格)

b6.Wang sent three rosesto his wife(*home).(home为补语,述谓roses)

(11)和(12)中的星号句都违背了一个句子只能有一个补语的原则。

任龙波、李福印、邓宇将“小明送给了小张一本书”中的“给”界定为结果性成分R,将该句界定为S-V-R-N-N构式①参见任龙波、李福印、邓宇《现代汉语双及物动结式的状态变化事件探究》,《外语教学》,2015年第5期,第39-44页。。根据本文研究,该句应为SV-R-N结构,R为附置词短语“给小张”。而光杆附置词作结果性成分R的句子如“他穿上外套”中的“上”、He put the coat on中的on,但“上”和on并非附置词,而是副词。

三、DAT变成O1的经济性和像似性动因

经济性与像似性是人类语言所遵循的两大公理。双及物结构中的DAT 移位并变成O1也是人类语言追求经济性和像似性的表现之一。

首先,从经济性角度看,DAT变成O1在保持结构述谓性的前提下,降低了结构复杂度。与此同时,轻述谓成分前移也符合内小外大准则②Bingfu LU.The Parallelism between NPs and clauses in terms of pragmatic effects on word order.Cahiers Linguistique-Asie Orientale 38,2009,pp.177-219.中“内小”的要求。

Malchukov 用“直接成分尽早识别原则”解释V-O-DAT的语序排列③Andrej Malchukov,M.Haspelmath & B.Comrie.Ditransitive constructions: a typological overview.In A.Malchukov,M.Haspelmath & B.Comrie (eds.),Studies in Ditransitive Constructions:A Comparative Handbook,Berlin: De Gruyter Mouton,2010,pp.1-64.,该原则同样可以解释DAT到O1的形式缩减(照顾动宾间的句法语义距离)。“!Xun”语言中give me的异干交替现象④Christa Konig & B.Heine.Are there ditransitive verbs in !Xun?.In A.Malchukov,M.Haspelmath & B.Comrie (eds.),Studies in Ditransitive Constructions:A Comparative Handbook,Berlin:De Gruyter Mouton,2010,pp.74-114.也是较典型的一例,该形式的高频使用和“直接成分尽早识别原则”是推动其形式简化的主要动因。

根据距离标记对应律⑤参见陆丙甫《重度—标志对应律——兼论功能动因的语用性落实和语法性落实》,《中国语文》,2011年第4期,第291-300页。,V-DAT-O中附置词可删除的现象可解释为:DAT 从宾语后(远距离)移位至动词后(近距离),满足一定条件时,附置词的句法语义标记功能已经不再必要,可省略。

第二,从像似性角度看,附置词作为动词和O1的联系项,满足一定条件时O1与动词紧密组合,附置词已成为“阻隔项”,倾向省略。

Dik 提出 V-O-DAT 比 V-DAT/O1-O2更符合像似性,动词先作用于宾语再引起结果DAT,⑥Simon C.Dik.The Theory of Functional Grammar,Berlin & New York:De Gruyter Mouton,1997,p.253.这更加符合时间顺序准则⑦参见戴浩一《时间顺序和汉语的语序》,《国外语言学》,1988年第1期,第10-20页。。而汉语严格遵循时间顺序准则,表现之一便是DAT为夺事时,只能出现在动词前,即DAT-V-O。

有关DAT 具高生命度,LU 用“可别度领先原则”解释该现象:因为O1通常指人、O2通常指物,可别度领先原则驱动O1前置于O2⑧Bingfu LU.The Internal Word Order of NPs: Inherence Proximity and Referentiality Precedence.Proceedings of the Eighth North American Conference on Chinese Linguistics,Los Angles: GSIL,University of Southern California 1,1996,pp.229-246.。Malchukov 提出O1和O2跨语言倾向置于动词同侧,当O1和O2都为无标记时,通常为O1-O2语序,当O1为附置词短语时,通常为 O-DAT 形式①Andrej Malchukov,M.Haspelmath & B.Comrie.Ditransitive constructions: a typological overview.In A.Malchukov,M.Haspelmath & B.Comrie (eds.),Studies in Ditransitive Constructions:A Comparative Handbook, Berlin: De Gruyter Mouton,2010,pp.1-64.,这里 Malchukov 讨论的应该是VO语言,因为根据Foley & Van Valin,O1移位到O2前的情况基本都发生在V-O 语序中,②William A.Foley & R.D.Van Valin.Information Packaging in Clause.In Shopen(ed.),1985,pp.282-364.而OV 语序中的O1自然前置于O2,不存在移位现象,这符合时间顺序准则和可别度领先原则,根据本文有关结构述谓性的论证,O1应为DAT,即DAT-O-V,因为它要从附置词处获得述谓性。

第三,汉英双宾结构可以视为“轻述谓成分前移”和“结构右分支倾向”③Matthew Dryer.The Greenbergian word order correlations.Language 68,1992,pp.81-138.相互竞争而生成的一种动补结构,体现了句法演变中从不和谐到和谐的变化规律:汉英结构右分支倾向要求核心成分居左、非核心成分向右分支,动词、宾语(受事)、与/夺事的自然排列为V-O-DAT,而“轻述谓成分前移”原则驱动DAT 前移至动宾之间,V-DAT-O 语序违反了结构右分支倾向,句法结构不和谐。但V-DATO 中的DAT 变成O1后,从结构相对松散的V-DAT变成结构紧凑的V-O1动结式,类似汉语“喝光”、“擦亮”等结构。此时,O1与V的语义和句法距离比O2更近,符合结构右分支倾向,句法结构和谐。

四、结 语

本文证明汉英双及物结构中的“V-O1”本质为动补结构,受“轻述谓成分前移”原则的驱动,DAT在特定条件下从动词前或宾语后移位至动宾之间,移位后DAT的附置词在一定条件下呈现“必有”、“可有”和“必无”的倾向性变化,省略附置词后的DAT便是O1,O1是补语,具有述谓性。

“‘句式(construction)’是语法中一种自足的存在”[4]。当句式在语言中得到高度语法化、并被广泛使用时,势必会出现一些活用现象,我们是无法用这种句式自身的生成过程或典型特征去解释的,汉语中大量存在V-O1-O2结构不能变成“V-ODAT”或“DAT-V-O”结构的例子,如:

(13)a.烫了他好几个泡。

b.杀他一个回马枪。