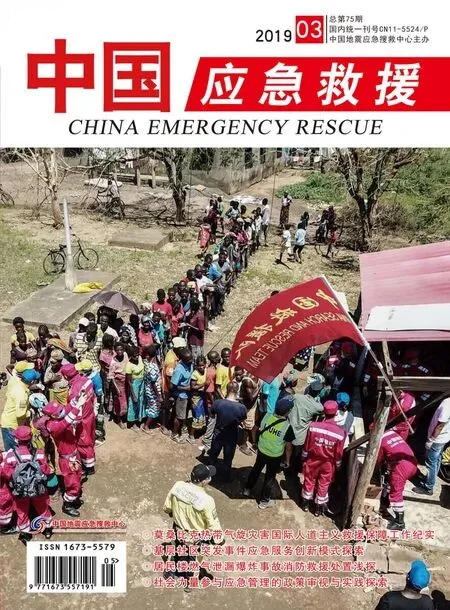

莫桑比克热带气旋灾害国际人道主义救援保障工作纪实

索香林 张涛 谢鹏 李立 张天罡 张云昌 朱笑然 倪景玉 于天宇

1 前言

北京时间2 0 1 9年3月1 5日凌晨,非洲东南部莫桑比克、津巴布韦和马拉维三国遭受热带气旋“伊代”袭击,暴风、强降雨引发严重洪涝灾害、山体滑坡和河水决堤,造成重大人员伤亡和财产损失。灾害发生后,中国政府和人民高度关切,3月24日,经党中央、国务院批准,应急管理部派出由65名队员组成的中国救援队携带21吨搜救、通讯、医疗等救援设备、物资前往莫桑比克重灾区贝拉市开展人道主义救援行动,并于4月4日圆满完成救援任务顺利返回北京。这是应急管理部组建后首次派出中国救援队赴境外开展国际救援。

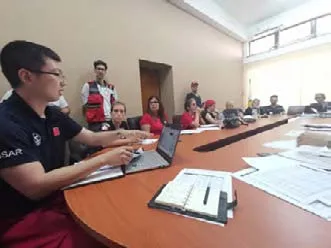

视频会议保障

在12天的现场救援工作中,在应急管理部党组、部领导的关心指导下,在我国驻莫使馆的大力支持下,中国救援队根据灾情发展和当地政府需求,不畏难险,克服重重困难,深入灾情和疫情严重的地区开展了医疗诊治、防疫消杀、人员搜救、物资运送、勘察评估、物品捐赠等工作。共参加莫政府及国际组织协调会议27次;派出行动队25队次,治疗3337人,发放药品2900份,洗消33.08万平方米,转运伤员6名,发放饮用水2320升、食品7800份;捐赠帐篷21顶、冲锋舟5艘以及搜救、防护装备、药品、医疗器械等物资总价值500余万元,出色完成了任务,赢得了莫桑比克政府和人民的高度称赞,受到国际社会高度关注和充分肯定,彰显了中国高度关注人道主义事务、全方位构建人类命运共同体的形象,有力促进了中非传统友谊。

2 救援行动保障

2.1 通讯保障

本次救援中的通讯保障任务由3名来自中国地震应急搜救中心(以下简称搜救中心)的队员和3名来自北京消防总队的队员共同承担。通讯保障队员在马普托机场、行动基地的办公区和住宿区完成了多次前后方视频会议联调和连通,保障了后方指挥部领导指挥调度和前方队伍指挥层的多次工作汇报,完成了了外勤小队的现场通讯保障和营地卫星电话的24小时值守,出色地完成了此次救援行动的通信保障工作。在本次行动中,搜救中心通讯保障组携带超短波电台8台、铱星电话7部、海事卫星终端8台、多网融合单兵通讯箱1台、无人机3架、便携式摄像机2台、手持云台摄像机2台、三防笔记本1台、专业图形工作站1台,指挥视频终端3套、以及手持GPS等相关工具、配件、防水膜套等共计100余件套通信装备。据统计,行动期间与指挥大厅连通46次,其中,前方主叫36次,后方被叫10次,总计时长499分53秒,总连通率91.3%。以搜救中心指挥大厅为核心中继向应急管理部指挥中心正式汇报连通3次,有力地保障了部领导和队伍指挥层的前后方调度。

2.2 营地搭建与运行

考虑到当地基础设施情况、安全性和防疫要求,此次国际救援行动基地分成了办公区和住宿区,两者保持了一定距离,并且中间需要通过营地入口和住宿区入口的2次防疫消杀。其中,办公区搭建了4个网架帐篷,2个充气帐篷、6个84A帐篷,1个5人帐篷;考虑到可能的暴雨和内涝隐患,住宿区选取了当地华人酒店会议中心二层多功能大厅。在室内搭建了32个单人帐篷,并划分了生活区、垃圾区和消杀区。因此,本次救援工作在电力方面,要同时完成工作和住宿两个区域的保障。主要包括行动基地的场地照明和指挥部的用电,还有住宿区的生活、通讯、医疗和办公方面用电等,尤其是存放疫苗的冰箱和消杀喷雾器的用电成为了本次不间断电源保障的重点和难点。

抵达受灾国机场通讯

2.3 对外联络

中国救援队作为本次莫桑比克救援国际力量中唯一一支专业国际救援队,按照联合国现场协调工作的基本要求,从出队集结到最终撤离都保持了与当地政府和联合国有关机构的良好沟通,保证了救援工作的高效开展。

通过与联合国现场协调机构和当地政府交流协商,获取了贝拉市44个灾民点的基本情况,协同当地政府官员对其中12个灾民点进行了实地勘察和评估,为救援队在灾区救援行动的顺利展开提供了保障,为整个救援行动的顺利完成奠定了基础。

办公区航拍图

与UN及当地医疗组织协作

与联合国现场协调机构沟通联络,为救援队争取到空中侦察布兹灾区的机会,尤其是对洪水过后的河道情况进行了分析,使前往布兹开展水上救援行动的可能成为现实。

积极参与联合国和莫政府现场协调工作,努力打造外交合作平台。救援队严格遵循多边与双边的协调机制,积极参加联合国现场协调机构和莫政府组织的救援工作会议,保持与其时时信息互通。根据联合国相关规程要求,每日汇总汇报任务情况,使队伍得到联合国现场协调机构与当地政府的信任与倚重,成为了唯一一支由联合国推荐,代表国家与莫桑比克总统会面的国际救援队伍。

2.4 信息保障

住宿区和办公区供电保障

住宿区搭建

本次热带气旋灾害不同于以往地震等自然灾害救援,无法结合技术系统产出自主化信息产品,队伍出发前基础图件较少。前方指挥层信息保障主要来自于联合国在VO上公布的各类官方图件和后方的灾情简报。因此,指挥部建立了前方信息专人值守和前后方信息报送机制,及时完成各类信息的整理打印,并分别在指挥帐篷和营地信息区进行了张贴。其中,前方保障组三名队员承担了各类国际救援队的队伍状态更新汇报工作,当地时间每日8时前向管理层提交详细的队伍状态报告;两名专职队员完成了宿营区和指挥帐篷区的无人机航拍和图件产出工作;后方信息人员根据前后报送机制,保证向指挥部每日一期的灾情简报推送工作,保证了各类灾情信息的有效汇总。

2.5 灾区消杀

3月29日,后勤保障组临时抽调三名队员随着队伍医疗小组完成了3所学校、1个灾民安置点和1家中资企业的消杀工作。本次消杀工作是搜救中心队员在国际救援行动中的首次,对于三名经验不足的队员来说具有较大难度和危险性。在防疫专家的指导下,队员学会了防护服的穿戴等自我保护方法以及专业消杀工具的使用,积累了宝贵的经验。

营地信息区布置

作业点沟通

2.6 物资保障

本次中国救援队出队后勤装备物资总重达15.8吨,其中生活物资6.9吨、食品和水7.6吨、个人装备1.3吨。由于本次救援任务不同于以往的地震救援,而且非洲地区还存在着气候炎热、疟疾等疾病流行的情况,中国救援队在物资携带和运输方面有了新的认识和积累了新的经验。

2.6.1 有备无患,提高驱虫物资的携带种类及数量

在接到出队任务后,后勤保障队员详细了解当地气候及自然环境,有针对性地携带了大量驱蚊虫物资,其中包括蚊香、驱蚊手环、驱蚊贴、花露水、粘蝇绳、电蚊拍等6类9种物资。在队伍撤离前,中国救援队将剩余驱蚊虫物资捐赠给当地华侨。

2.6.2 饮水安全,最大限度地携带饮用水

灾区当地气候炎热,是霍乱等热带疾病多发地区,由于霍乱的主要传播途径是饮水,因此,在物资保障中考虑携带了充足的矿泉水,对队伍安全顺利完成任务起到了至关重要的作用。

在学校消杀

2.6.3 动态管理,分批优先运输

由于当地运力限制,救援队员和物资分2批次由首都马普托运抵灾区贝拉,这在执行国际救援任务中尚属首次。因此,在货物运输的优先排序、押运和接货人员的安排等方面,都严格考验了随队的保障队员。不仅要求必须满足队伍生活的基本保障,而且还要根据救援任务的轻重缓急进行全盘考虑。最终经过保障队员的精心筛选及合理分配,完成了在物资没有完全抵达的情况下顺利展开队伍的救援保障工作。

2.6.4 合理规划,保障供给

抵达灾区后,队伍管理层了解到当地物资供应困难,提出了物资按需按量分配的使用原则,保障人员制订了物资使用发放制度,并严格落实。与以往国际救援任务不同,本次行动未在当地采购任何生活物资及食品,这充分证明了队伍物资消耗计划的科学性和强大的后勤保障能力。

2.6.5 准备充分,保障了队伍的卫生整洁

本次救援地区属于非洲热带地区,卫生防疫工作十分重要。因此,在物资保障中大量配置了卫生洗涤用品,包括肥皂、洗衣液、洗衣粉、洗涤灵及衣架等物品,保障队员还在营地为队员搭建晾衣绳,保证了队员每日的换洗和晾晒需求。

营区装卸物资

2.6.6 合理调配,确保队员营养均衡

考虑到当地疫情严重,队伍难以在当地采购水果,为确保队员营养均衡,在准备携带的食品时特意购置了水果罐头,受到了队员们的普遍欢迎。

3 问题与不足

本次救援行动在灾种、地区以及工作内容等方面与传统的地震及其次生灾害救援存在较大差异,具有如下4个特点:(1)人员和物资需长途空运与转机;(2)非洲地区特殊的人文环境和气候条件;(3)灾区疫情严重、流行病较多;(4)新组建队伍人员管理和运行机制的磨合。

上述四个特点给现场救援工作提出了新的挑战,虽然在部党组、部领导的正确领导下,在队伍管理层科学决策下,经过队员们齐心协力,以及我国驻莫使馆、中资企业和华人志愿者的大力协助下,克服了重重困难,圆满顺利地完成了上级赋予的任务,我们认为在以下几个方面仍存在着不足和需要改进的地方。

3.1 队伍外围人员管理

为保障救援行动和营地安全,大量的外围协助人员,如当地志愿者和媒体记者等都统一派发了印有中国救援队标识的T恤,但是缺乏对人员职能区分的标志,不便于内部管理和沟通,尤其是部分行动支持人员无法像队员一样进行严格的纪律化管理,一旦出现违纪或损害队伍形象的行为,将直接影响到救援队整体形象和国家荣誉。

3.2 特殊物资航运管理协调沟通机制

此次救援任务采用了航空公司包机运输的形式,但是由于协调联运机制尚不健全,包机申请、货物装运等方面都耗时较长,物资装备装机计划多次调整,部分救援所需装备和人员生活保障物资未能如计划携带出境。

3.3 保障物资充足性和多元化

由于此次救援行动以医疗救援为主,根据营区防疫的需要,执行防疫任务的队员回营需进行两次消杀并更换服装,加之天气炎热,队员每人配发一套工作服装不能满足工作需要。在食品方面,尤其当地疫情严峻和疾病流行的情况下,基本无法使用当地的自来水、蔬菜和水果,队员为了保证膳食纤维的摄入,水果罐头第一时间被消耗完毕。此外,由于天气和气候原因,队员出现了较多晒伤和过敏现象,但是,由于防晒霜、芦荟膏和爽身粉等用品不属于医疗药品,医疗物资中未进行采购。

3.4 营地保障人员的合理性

在10天的救援过程中,队伍得到了大使馆和当地华人的大力保障,解决了队伍在物资采购、做饭、洗澡、营地卫生和安保等方面问题。但是,从实际的队伍构成以及每日营地的留守人员实际情况分析,如果下次救援行动得不到同类保障,人员部署可能存在较大缺陷,难免影响外出救援力量和营地正常运转。

3.5 营地选址考虑不足

由于现场情况复杂多变,未能充分考虑INSRAGE指南对于营地选址要求。首先是环境安全性,场地存在一定的建筑垃圾,造成了营地驻扎人员出现过敏反应。其次是只设立了一个营地入口,没有考虑应急撤离出口和紧急避难场所等因素。

4 展望与建议

4.1 加强通讯技术的投入

国际救援现场,当地的基础通讯条件薄弱,稳定性差,尤其是视频会议、随队媒体的文件回传等对通信保障提出了更大的需求。应进一步加大卫星通讯方面的基础投入,实现多区域、多波段、多信道融合的高稳定卫星通讯链路,为国际灾害救援现场的音视频、数据回传等工作提供优质的通讯保障。

4.2 服装种类的丰富和数量的提高

研究起草中国救援队服装配备标准,配套配齐救援队员服装鞋帽,实现现场救援服装、营地服装、长短袖服装相结合,最大限度的为救援队员提供舒、适用的服装系列。研发救援服装标志、标识,区分救援队员、现场志愿者和随队媒体记者等,以便加强对各类人员管理。

4.3 后勤保障人员结构优化

本次国际救援得到了我国驻莫使馆和当地中资企业在饮食、卫生和安全巡逻等方面的大力保障。但我们需要立足自我保障开展队伍建设,人员配备,进一步明确后勤保障人员的数量和分工,优化后勤保障人员结构,提高自我保障能力,在未来的国际救援行动中充分发挥自我保障作用。

4.4 国际救援装备物资运输预案的完善

在物资运输方面由于和南航合作较少,单兵自热食品和使用过的发电机,油桶等未能登机,为我们的救援行动留下了一定隐患。未来,在加强与相关部委协调联动机制建设的情况下,研究制订国际人道主义救援行动装备物资运输保障预案,进一步优化装备物资携行、运行方案,并与航空公司建立深层次的联动机制,在未来的跨国救援行动中实现装备物资运输的快速、高效。

4.5 保障物资的种类和数量的增加

由于灾区疫情和流行病较多,无法采购当地的蔬菜和水果等日常食品,未来应考虑增加同类救援场景的水果和蔬菜等膳食纤维较高的罐头或压缩类食品携带量。同时,根据当地高温、暴晒等特点,增加防暑降温和防晒伤等装备和物资的储备,尤其是防晒霜、芦荟膏和爽身粉等非医疗物资。

4.6 隔离休整机制的建立

本次救援行动由于灾区存在疫情,为保证队员安全和健康,队伍进行了统一的集中隔离和休整。这就延长了原有队伍保障工作的时间,后方人员急需建立一套完善的保障机制,如灾区带回物资和个人用品的洗消和清理,集中期间个人衣物的更换储备,队员医疗和心理专业处置,以及合理的饮食和锻炼安排等。

5 结语

此次赴莫桑比克国际人道主义救援是应急管理部组建后第一次国际救援行动,我们将认真梳理救援行动中发现的不足,总结在不同环境和条件下开展救援工作的经验,进一步建立健全工作机制,完善预案,不断提高救援现场的后勤保障能力,为今后更好开展国际救援行动奠定坚实的后勤保障基础。