日本鹿儿岛中央车站的“站城一体化”开发模式

黄 潇

(青岛国际机场集团有限公司,266108,青岛∥助理工程师)

1 日本“站城一体化”开发模式及发展

20世纪初,伴随着日本的城市化发展,土地资源开始紧张,不合理的建筑规划导致城市建设效率降低。随着交通工具的更新迭代,交通路网变得错综复杂,随之带来了原有基础设施功能单一、公共服务设施相对落后、车站安全性难以充分保障等一系列问题。这些问题需要通过合理的城市规划来解决。日本京都大学土井勉教授就此提出了“共同发展结构”的设计理念[1],之后便逐渐形成城市轨道交通车站的建设与城市发展同步并进的“站城一体化”开发模式。

1.1 “站城一体化”开发模式

(1)模式一:以交通枢纽站为中心的高度复合的集聚型开发模式[1]。此模式注重商业发展,车站中形成集聚的商业空间,多种商业功能空间聚集,以满足人们在建筑中的一系列需求。商业的发展促进了车站的建设,两者之间由此形成“共生”关系,相互影响,相互促进。

(2)模式二:与轨道交通线路建设同步的沿线型开发模式[1]。系指在车站周边商业开发过程中考虑沿线人口因素,车站与其沿线人口之间形成相互依赖、相互促进的关系。由于商业区的主要客源来自于轨道交通沿线的人群,其消费会促进商业繁荣,因此车站在建设中也尽量满足沿线人口的生活需求。

1.2 “站城一体化”开发的基本思路

(1)增大枢纽站点所在地的土地开发价值:”站城一体化”开发的显著特征是将建筑与周边环境紧密结合,形成具有多种功能聚集、类似于社区的综合体。

(2)减少城市的环境压力:”站城一体化”开发模式下的交通枢纽将成为功能多元化的综合体建筑,集多种交通线路换乘为一体,缩短线间换乘距离,从而减少线路之间交通换乘引起的环境问题。

(3)满足人们生活便利舒适的需要:“站城一体化”使车站融入更多的城市功能,已不仅仅局限于解决人们出行问题,还可满足人们在购物、休闲等方面的其他生活需求。

(4)提高车站周边地区的商业价值:加强交通枢纽与周边建筑在功能上的直接互补和延续,带动车站与周边商业经济的共同发展。

(5)树立良好的城市形象窗口:优秀的交通枢纽站设计应体现当地人的生活方式、经济水平、建造技术,甚至展现不同的地域文化;同时”站城一体化”开发应有助于城市综合竞争力的提升。

1.3 “站城一体化”开发的运用

日本的城市发展方向是构建“紧凑型城市”,即从不同角度将城市尽可能紧凑化、集约化;同时在城市规划建设中因地制宜,根据实际情况进行合理开发[2]。城市轨道交通在建筑规划设计方面运用“站城一体化”的开发模式,已从20世纪90年代沿用至今,典型的开发案例包括涩谷站、横滨站、鹿儿岛中央车站等。本文以鹿儿岛中央车站为例,对“站城一体化”开发模式进行详细说明。

2 鹿儿岛中央车站空间设计案例分析

鹿儿岛中央车站是新干线最南端的车站,始建于1913年10月(大正2年),建成之初名为西鹿儿岛站。2014年3月(平成16年)九州新干线开通,该站更名为鹿儿岛中央车站。该站在轨道交通换乘的基础上融入了多家商业店铺以及地下街、站前广场和摩天轮等公共建筑。该建筑群坐西朝东,分为三个部分:建筑北面的建筑主体(商业+轨道交通+休闲娱乐等功能空间),南部的立体停车楼(屋顶停车+室内停车),西部的西换乘口(博多新八代方向线路换乘点);其内部交通线路为南北走向。

2.1 运营管理

日本轨道交通枢纽站在“站城一体化”的开发中借助商业为车站带来更多的客流,依靠消费者的消费活动为交通枢纽的发展提供经济条件。同时,商业也会辐射到沿线地区,使沿线居民购物便利。该站在运营管理方面采用沿线土地联合开发战略,将轨道交通的运营与土地的经营相结合。车站建筑主体部分一共七层(含地下一层),核心部分为轨道交通换乘区;在车站内部通道附近增加了商业区,并结合站点开发车站商场,其中包含多家日本知名店铺,如BIC CAMERA电器专卖店、109百货、AMU PLAZA购物商场等。从经济学角度看,人们在商业空间里的停留时间与人们在其中的消费金额具有一定的正相关性。商业店铺的入驻为该站带来了大量的消费人群,这也成为了车站运营的重要客流来源之一。

2.2 建筑布局

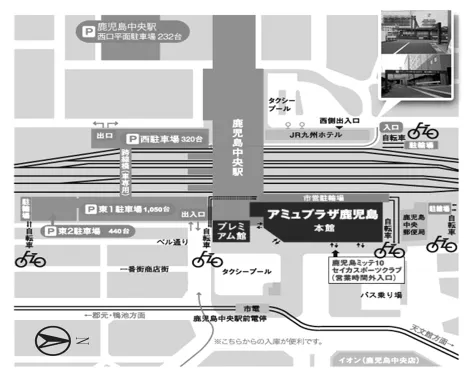

该站建筑呈“┨”状布局,主入口位于建筑东侧且和站前广场相连(如图1),由东向西分别为站前广场、建筑入口、换乘区。建筑外部通过门廊及雨篷将空间贯穿,东入口形成半围合的灰空间,便于在入口处附近开展商业活动。立面空间自下而上分别为换乘站、百货商场、屋顶观光区等。建筑物内部通过竖向交通减少换乘距离。在建筑的第六层娱乐空间里安装了高91 m、直径约60 m的摩天轮,增加了建筑空间中的趣味性。36个摩天轮吊箱中有2个全透明吊箱供人选乘。游客坐在摩天轮上可眺望樱岛、锦江湾及市内景色。摩天轮成为该站标识性构筑物,同时也给人们带来了更好的娱乐和观光体验。

图1 鹿儿岛中央车站总平面图

2.3 规划与流线组织

该站站内轨道线路与九州地区其他交通枢纽站不同。就其换乘区而言,九州其他站点如熊本站、大分站、宫崎站、博多站等多为单一走向线路,而该站具有两个方向互为垂直分布的走向线路。如图2所示,南北向新干线分别通往指宿方向和鹿儿岛,同时人们可以选择在相应的换乘口换乘新干线以外的所有铁路线,如向西的线路可以换乘前往新八代方向的列车。换乘口之间通过连廊得以相互贯通,且换乘区的空间较为集聚。整个换乘流程在车站建筑内部进行,流线中的标识指引及人工问询服务也便于不同人群既高效又快捷地换乘轨道交通。

图2 鹿儿岛中央车站换乘区示意图

2.4 地下街的开发与站前广场布局

“站城一体化”的开发不仅限于轨道交通建筑的开发,而是更加侧重于地下街和站前广场的开发价值。这样既可提高地上、地下的空间利用率,也可适当缓减交通拥堵。日本的地下街缘起于1932年(昭和七年)东京地铁银座线神田站的须田町与京桥两处地下街[3]。鹿儿岛中央车站的地下建筑主要为地下一层,内部分布着餐厅、超市和免税店等。

伴随着地下街的产生与兴起,为了缓解地下空间的停车压力,轨道交通在建造车站的同时开发了站前广场。由于客流量的增加、交通规模的扩大和停车场数量有限,站前广场便充当了交通功能与生活功能兼备的城市“客厅”作用,并为节日庆典、交流交往提供核心空间[4]。鹿儿岛中央车站站前广场位于车站外东侧,设有露天停车场。站前广场上的纪念碑和雕塑(见图3)从空间上将广场分割成南北两部分,北边为公交车站,南边为露天停车场。此外,站前广场上靠近东侧道路处设有隶属于鹿儿岛市交通局的路面电车车站。

图3 站前广场上的纪念雕塑

3 对鹿儿岛中央车站“站城一体化”开发设计的思考

3.1 优势分析

该站“站城一体化”开发并非偶然,表面看旨在扩大鹿儿岛轨道交通车站的功能与服务范围,实际上是集约利用土地资源,在有限的空间里提高商业收益,以分散轨道交通所有者与运营主体两方的投资运营风险。这样的良性循环发展模式达到了轨道交通站可持续发展的目标。“站城一体化”开发的优势主要体现在:

(1)在有限的城市资源条件下进行轨道交通建设与土地的同步开发,使土地利用高度集约化,提高了车站用地的利用率。竖向空间设计上,运用了室内停车与屋顶停车相结合的立体泊车方式,增加了可使用的停车面积。

(2)“站城一体化”的开发模式使得该站的建筑与周边建筑融合紧密。通过招商引资使多家店铺入驻其中,扩大了建筑的服务半径,在有限的建筑空间内追求商业收益的最大化。该站站内店铺、轨道交通线路换乘、机动车停车场与非机动车停车场、摩天轮等设施的运营,为车站带来可观的收益,部分收益继续投入车站建设,形成投资与收益的良性循环。

(3)缓解了城市的环境压力。鹿儿岛中央车站为车站附近以及沿线居民提供服务,一定程度上缓解了高峰时段城市道路的交通压力。此外,该站倡导绿色出行,站点四周分布着多个自行车停车区,鼓励人们骑自行车出行。

(4)该站节假日期间庆典活动频繁,既能吸引众人前来体验,也能从建筑设计中体现当地文化,向人们展示鹿儿岛的城市形象。例如,该站在2016年日本传统的冬季灯光秀中,设计师以鹿儿岛地区的一种传统玻璃工艺制品——萨摩切子为元素,设计了一个塔状发光装饰物。该装饰品(见图4)内部的灯光不断变换色彩,形成华丽的装饰效果。这样的设计不仅美观,也是鹿儿岛地区手工艺文化的一种展现形式。

图4 鹿儿岛中央车站2016年日本冬季灯光秀的装饰

3.2 待优化之处

(1)该站站前的电车车站距离轨道交通建筑有一定的距离,人们从新干线换乘电车需要走出车站大楼,并在站前广场换乘电车。分离的换乘流线可能会给乘客带来一些不便。此外,在规划设计中对换乘的安全性问题考虑不充分。

(2)城市的公共空间仍在发展,鹿儿岛地下空间也有待进一步开发。可通过地下空间的开发弥补地面可开发空间的不足,实现不同交通方式和快速公交之间的衔接[5]。与此同时,开发地下空间需要考虑防灾性,需要对相关方面进行深入的研究并付诸实践,以保证地下空间的安全开发。

3.3 借鉴意义

中国的轨道交通综合枢纽例如上海虹桥交通枢纽、深圳前海枢纽等,其“站城一体化”开发技术已日渐成熟;尤其是香港轨道交通的“站城一体化”开发,不仅收回了投资建设的成本,还略有盈利。然而,中国的多数城市在今后的城市规划设计中,仍可将“站城一体化”的开发模式作为轨道交通发展与城市开发的目标参照。“站城一体化”开发模式对中国的借鉴意义主要在于:

(1)“站城一体化”衍生出“社区一体化”模式:根据鹿儿岛中央车站的区位、服务对象及车站运营模式可以看出,其具有显著的社区化功能。在我国综合体建筑的社区化建设中这一模式值得借鉴。这在住宅空间的“一体化”设计中已有类似案例。如:北京的当代MOMA建筑,在小区楼盘的规划设计上融入多种具有社区性质的公共空间,如游泳馆、会议厅、电影院等,为人们提供了丰富的休闲娱乐场所。然而该项目开发中并没有将轨道交通融入其中。如将城市轨道交通与之结合,将能为居民提供更便利的交通服务。

(2)建筑的地标性设计开发:轨道交通车站作为城市重要的交通枢纽,应体现出一定的地域文化,反映当地的经济发展水平。将轨道交通枢纽站打造成具有地区特色的地标型建筑,可增强城市留给人们的印象,提高城市的综合竞争力。虽然鹿儿岛中央车站在建筑中展示了如萨摩切子等本地的民间工艺,摩天轮也使得车站比日本的其他轨道交通站更具识别性与地标性,但这并不意味着所有建筑均需以这种方式开发设计。一些具有特色的建筑造型甚至一些别具风格的景观小品,同样能增加人们对该建筑的印象。目前,包括中国上海、深圳等地的交通综合体在地标性与地方文化展示等方面仍有待优化。

(3)轨道交通的运营管理:鹿儿岛中央车站更倾向于利用交通优势吸引投资参与轨道交通车站的建设。投资者为轨道交通建设提供了必不可少的经济支撑,同时允许投资者直接从日常的轨道交通运营中受益,两者之间形成良性循环的经济合作关系。这与大多数城市纯粹以政府投资作为轨道交通单一的经费来源相比,鹿儿岛中央车站则更具稳定的运营条件。

4 未来“站城一体化”开发模式的展望

4.1 多功能、多角度的再开发

“站城一体化”开发模式发展至今已被成功运用到许多国家和地区。城市的轨道交通车站不应仅限于为人们提供轨道交通的换乘便利,而应在进一步强化公共交通基础设施固有优势的基础上,通过以车站为核心的城市再生,使其更具有社区性,包含商业、休闲、娱乐、教育、医疗和公益设施等多种公共功能,用以提升集约型城市的内在品质,优化重组城市结构[6]。

4.2 从心理学角度研究开发软、硬件设施,强调以人为本

“站城一体化”开发不仅需要考虑轨道交通枢纽的功能及内部流线,还应当以人为本,充分考虑出行者的情绪及心理。这方面可以从空间氛围的营造和色彩心理学等角度入手,可能会有助于解决如人群拥挤、秩序混乱等的社会问题。

4.3 加强理论的推进与相关的立法建设

日本1997年实施的《环境影响评估法》规定,每条新线开工建设前,须对新线建设及服务过程中所产生的诸如噪声、振动等污染对地貌、风景、动物、植物和居民的影响进行环境影响评价,并就评价结果与当地政府进行协商[7]。相关法律体系的建设有利于保护生态环境,减少轨道交通开发对环境以及居民日常生活的干扰。此外,“站城一体化”的开发同时需要完善相关的开发条例,以确保车站沿线的城市建设与轨道交通同步发展。

4.4 “互联网+”与“站城一体化”发展模式

“互联网+”作为一项国家战略,必将成为未来我国经济社会创新发展的重要驱动力量[8]。“互联网+”技术运用在城市轨道交通枢纽的开发中可提高开发的效率,为乘客提供更精准的交通数据、更及时的交通状况信息;在施工和维护方面,“互联网+”技术能够为施工提供更高效的安全状态评估;在商业管理方面,站点的百货公司可以通过“互联网+”技术使管理员了解货物信息,并及时更新商品。中国未来的“站城一体化”开发模式不仅需要在理念上结合国情,而且要与现阶段中国城市轨道交通发展相结合,将“互联网+”技术成功运用其中。