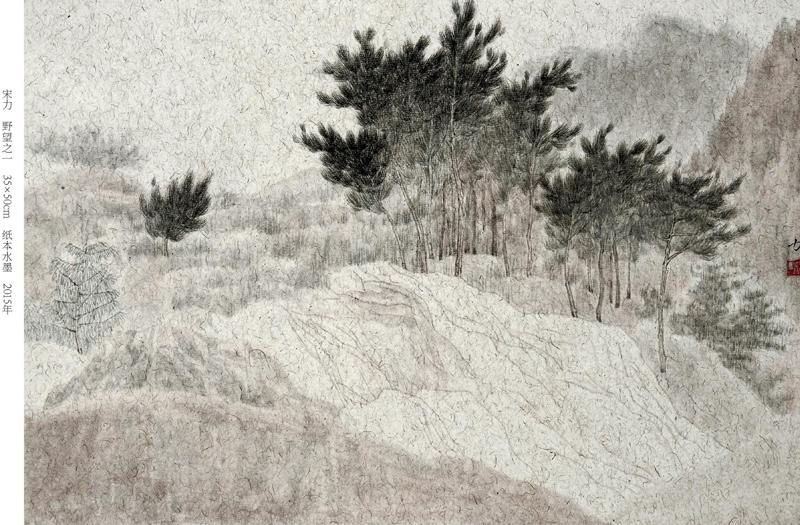

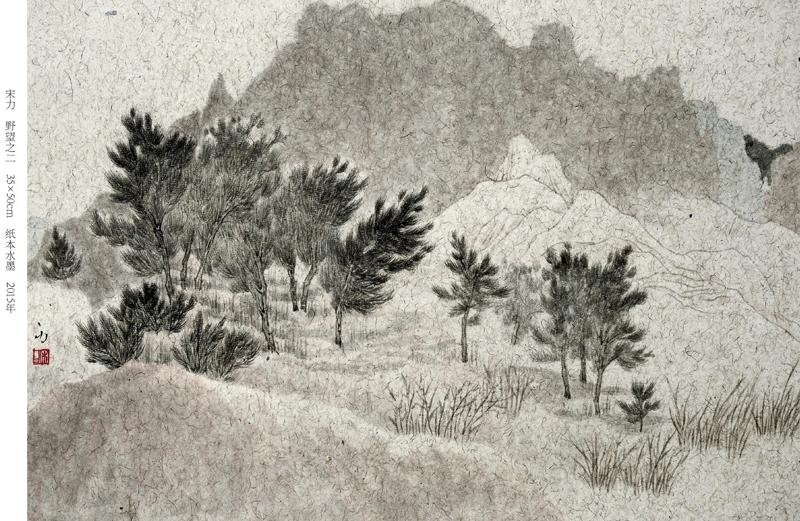

“写生”漫议

宋力

关于山水画中的“写生”一词,解读方式甚多,尤其在当下中西绘画对比背景下,在什么层面来谈论写生,以及如何讨论写生,都是一个复杂的问题。传统的山水画,注重对自然的体验,画家推崇如南北朝时期宗炳一般“饱览卧游”,或者认同姚最在《续画品录》中提出的“心师造化”的理念,至唐代张躁“外师造化,中得心源”的提出则成为了至理名言。在了解古人写生的方式上,画论中不乏记载相关的例子,如唐代朱景玄在《唐朝名画录》中记载,唐明皇因思念蜀中山水,便派画家吴道子专程去蜀中写生,吴道子回京未带一稿,在唐玄宗问画时回答:“臣无粉本,并记在心。”随即,一日之内在大同殿里画出嘉陵江三百余里山水,当时唐玄宗还曾召李思训人大同殿画画,李思训画了好几个月才完成,所以有“李思训数月之功,吴道玄一日之迹”的画坛传说。故事中对吴道子与李思训的比较并不一定经得起具体的考证,但其中所体现出来的价值观却有着一定的代表意义。

这段画史小故事中很明确地涉及两个方面的问题:一是绘画表现技法的快慢;一是写生的方式问题。吴道子几无山水画作品传世,无法验证其快速用笔的表现方式,但在张彦远的《历代名画记》中提到他擅长两种风格:一类是“笔迹磊落,遂恣意于墙壁”;另一类是“其细画又甚稠密”。这里所提到在大同殿所作的“一日之迹”以作画速度来看估计应属前者,吴道子以“磊落”意笔描绘嘉陵山水的風貌。现藏于台北故宫博物院的《江帆楼阁图》传为李思训的作品,如果以此画为他的代表作,由技法上来看这是典型的大青绿山水,无论其造型、勾线、填色都十分严谨,有相当繁复的程式化特征,创作此画显然需要一定的时间量,不可能一蹴而就。两种完全不同的表现方式决定了作画时间的长短,“李思训数月之功,吴道玄一日之迹,皆极其妙也”,应该说唐玄宗的评价是非常客观的,对绘画作品的欣赏并不因其技法上的快慢或者不同的表达方式而左右,皆有尽其妙的可能。两位画家在绘画史上皆有建树,张彦远认为“山水之变,始于吴,成于二李”,吴道子被尊为“画圣”,以李思训为代表以勾线填色为主的青绿山水的表现技法被明代董其昌认为是“北宗”之祖。另外一方面,关于写生的具体方式,李思训是如何写生的没有在文中记录,但吴道子“并记在心”似乎成为传统绘画中比较典型的方式,重在“目识心记”。画家在游览山水时并不一定以笔墨记录,而是用心感受山川景物之风貌,回到书斋画案前才凭借记忆落笔成形,为山川传神写照,这一类的写生方式在传统山水画表现中最为常见。在传统文化价值观中,我们推崇的是“超然物外”的精神状态,有一种不假于物/重视形而上的价值判断,具体在绘画技能的学习或者运用上也时常与之相比附,相对现场画粉本的画家,能“并记在心”肯定要高出一筹;“一日之迹”显然优于“数月之功”。绘画是比较容易附着上种种传奇的色彩,这种色彩与董其昌在“南北宗”论中所流露出的绘画价值观也有相类似之处。强调内心体验,重视“目识心记”的传统使我们在描述“写生”这个词语时会演化出更多的层面,偏向对自然物象的整体领悟,强调气息、神韵等形而上的把握,以宏观印象、内在感受为绘画表现的主要依据。

如果说吴道子是强调体验式的写生,是建立在对具体景物的整体感受与提炼之上的,有将所游历过的景物内化于心并诉诸笔墨的高超能力,这在一定程度上符合大众对画家能力的某种想象。其实,在绘画史上还存在另一类的写生,如五代时期荆浩在描绘太行山松树时“因惊其异,遍而赏之,明日携笔复就写之,凡数万本,方如其真”,元代的黄公望“皮袋中置描笔在内,或于好景处,见树有怪异,便当模写记之,分外有发生之意”。从文字的记录上来看这都是“对景写生”的典型,皆是被好景或树木姿态所吸引,反复摹写,其中以“异”或者“怪异”描述树的形态,这其实就是大自然中最鲜活的一种生机,它是特异的、陌生的、非寻常的,却是非常具有吸引力的造型,是画家由大自然中获取造型灵感的来源。这一类的写生方式与我们今天所理解的带有某些西画角度的“写生”是相类似的,以物象的具体造型为依据,在现场描绘物象。此写生方式既可以收集素材运用于绘画创作,亦可以直接以写生作为创作的内容。

传统山水画中“写生”观并非存在于一个封闭的体系之中,或者模式化,它自身的多样性特征不断地在绘画史的发展过程中发挥着作用。尤其是在某些历史阶段上,以写生为山水画家的基本造型观念作为一种动因推动着绘画的发展。如清代新安派画家以皖南黄山一带胜景为凭,一扫当时画坛的沉闷,拉开与书斋中程式化山水的距离,从而建树了自我的画史价值。清初石涛所言“搜尽奇峰打草稿”所表达的就是在搜罗物象之奇的基础之上,放手营造具有自我意识的山水作品。从当代美学的价值观念来看,体验式的写生强调画家的主体,有利于发挥画家的主观表现力;对景式写生促使画家言之有物,造型鲜活,避免陷入概念化、陈陈相因的表现模式中,将物象的典型性与普遍性相结合。当然,这都是理论化的比拟,贯穿在具体的绘画实践中“写生”就是感受力与表现力的结合。

“外师造化,中得心源”是山水画的自然观,同时也是对绘画写生的抽象概括,这一句经典几乎可以囊括所有具体的写生方式,重视再现自然的、偏向主观抒发的、联想式的、印象式的,写生的内容似乎可以跨越到很宽泛的领域,这也几乎是当代山水创作的多元格局的直接理论依据。自然是宏观的,山川气象、四时晴雨、晨昏朝暮;四时也是微观的,一花一木,一草一树。画家对自然的表现是多样的,无论是主观的意态、气息,还是局部山石树木的造型、色彩,皆可汲取。“写生”的方式也是多元发展的,借助速写、相机甚至视频,利用现代化的交通工具一日千里,或者蛰居山川间,静待晨昏。“写生”无论作为一个传统的绘画概念还是西方绘画的舶来品,在当代的绘画情境中皆有新的理解与发展,本体与客体之间的关系不仅只有唯一的桥梁。在绘画认知多元化的今天,写生的方式或者写生的内容势必又拓展到更为开放的范畴之中了,它本身就充满未知的动因,从而也具有与当代美学发展同步的可能。自然山川是恒久的,人对自然的情感、以及认知与表现却在不停地发展与变化。