《战上海》:杂技如何演绎战争的惊心动魄

程子真

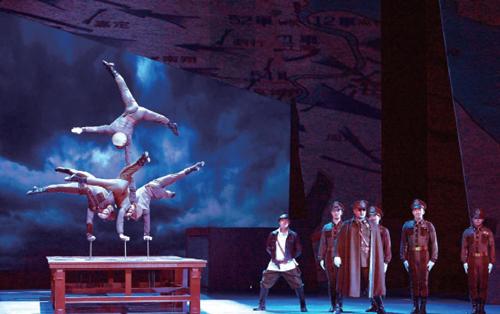

近日,大型红色海派原创杂技剧《战上海》在美琪大戏院落幕了。由上海杂技团和上海市马戏学校联合创排的《战上海》,在展演的三天期间座无虚席,展演结束话题升温,观众围绕着让人耳目一新的杂技剧形式展开热烈讨论。在杂技剧《战上海》展演期间,记者深入剧组大后方,独家揭秘这部原创作品。

该剧目是上海杂技人也是海派杂技首次制作真正意义上的红色题材、军事题材杂技剧,而以杂技的艺术手段和舞台样式来全面展现“上海战役”也是破天荒的第一次。该剧重现“上海战役”的奇迹,在炮火连天、硝烟弥漫的激烈战斗中,城市没有遭到毁坏,电灯依然通明,电话依然通联,煤气、自来水依然供应,公共交通依然运行不断,600多万市民保持了安稳的正常生活,“大上海”完整地回到了人民手中。《战上海》的主线情节,正是地下党组织和人民群众为保护发电厂等重要城市设施與敌人展开险象环生的斗争。

缘起:杂技搭载舞台剧,与红色题材更配

“今年是中华人民共和国成立70周年,也是上海解放70周年,如何创作反映时代和英雄形象的作品,对上海杂技团和上海市马戏学校也是一件大事。《战上海》真实地反映了1949年5月上海战役的过程,在5月27日上海解放纪念日来临之前,用杂技这样一个艺术样式,用一个剧的形式对此进行展示,对我们也是一大挑战。”上海杂技团团长、上海市马戏学校校长、上海市杂技家协会主席俞亦纲如此说道。

为此,上海杂技团与上海市马戏学校特邀了多位军旅艺术家组建创作团队,为其“量身定制”。担任总编导的军旅艺术家李春燕表示,杂技的表演形式空间非常大,尤其是对力量和技巧的展示,与红色题材有一种天然的契合。

话虽如此,在具体创作实践上,却面临着很多困难。“杂技不善于叙事,以演员的表演技巧为主,所以它不太善于表达内心的世界和情感。”就像俞亦纲所言,杂技本身的惯性使杂技形象固定化,但观众们日益增长的欣赏水平,又督促着杂技演员们在表演形式上不断推陈出新。

“他们不仅希望看到舞台上演员高超的技巧,还希望能够看到技巧与舞台上的表演相结合。杂技剧其实就是这样的一种探索,一种尝试,这种探索尽管现在才刚刚起步,但是我感觉到,它对中国杂技,特别是上海杂技发展会带来一个更大的空间。”俞亦纲说。

谈到《战上海》这个题材的选择,俞亦纲表示,当下的年轻人或许对70年前这段战争历史不是很熟悉,所以想通过杂技剧的艺术样式让今天的人们更深入地了解中国共产党领导上海党组织、中国人民解放军在上海地下党和广大工人及各界民众大力配合和帮助下,推翻国民党反动派,解放上海的英勇事迹,引发人们在缅怀英烈的同时,珍惜今天来之不易的和平时光。

实践:从“秀”到“剧”,编剧自比“老中医”

以往舞台上看到的很多杂技表演,虽然也冠以“剧”的名字,但实际上只是一场罗列技巧的“秀”而已,以至于很多人觉得,用杂技来演绎剧的样式是不可能完成的任务。但编剧董争臻不这样想,他认为编剧是杂技的总设计,好看与否关键在于方法。

在董争臻看来,相较一般戏剧形式,杂技剧的编创是“反着来”的,首先要找到与情景相对位的技术形式,来支撑起整个戏剧主题,支撑起剧中的人物关系,否则的话就是“两层皮”。而多年杂技舞台上摸爬滚打的经历,让董争臻心中颇有底气,对于杂技“技术形式”的理解和掌握,他自有一功,“就像老中医,对各种药方越熟悉,对各种病例越了解,就越明白可以如何变化”。

董争臻表示:“上海杂技团是世界闻名的大团,有很多绝活都荣获过世界大奖,但不是所有项目都适合表现本剧。”因此他根据剧情大胆地解构技术、生产杂技。

剧中“暗巷逐斗”一幕,有一场黄包车的戏,女主演白兰与敌人在此有一番交锋。“如果把原生态的黄包车拉到舞台上来,那仅仅就是个道具,它不是杂技。所以我们将黄包车拓展了,植入杂技的形态,同时也起到道具的作用。”

为了用杂技的特殊样式表现“只能智取不能强攻”,董争臻透露,剧中巧用了南狮的梅花桩技术,并进行了新的编排,来表现狂风暴雨的夜晚战士们夜渡苏州河中的防撞桩。当桩子倒下的一瞬间,战士们无畏地飞跃过去,既能凸显侦察兵的神勇,又将杂技的高超技术融入其中,让人忍不住拍案叫绝。“对于杂技节目,首先要解构它,为整个大的结构主题、故事脉络服务,去赋予它全新的样式,我们要为了故事情景生产杂技。”董争臻说。

很多观众看完《战上海》,在被戏剧情节深深震撼的同时,也有一种耳目一新的感慨,这次的演出似乎和以往所见的上海杂技团出品有些不一样。

在巧渡苏州河一幕,面对敌人要炸毁电厂,阴谋行径要启动之前,侦察兵第一时间赶到了电厂旁边。电厂灯火辉煌,但是大门紧闭,在四壁不能贴靠的情况下,杂技演员采用绝活“晃梯”的方法,只用双脚为支点倒挂行走。此般处理,既能凸显侦察兵的神勇,也将杂技技术融入其中。

为了丰富剧情,编剧在主线结构之外还加入颇为浪漫的爱情情节,在危难面前女主角白兰和男主角江华的爱情以回溯的形式来呈现。爱情因恋人的牺牲以悲剧作结,悲剧的爱情与革命的理想结合在一起,带来强烈的情感共鸣,很多观众纷纷落泪。同时,在塑造人物时,编剧也颇为注重诙谐色彩的调和,其剧中人物巴队长就是在紧张剧情中让人能诙谐一笑的角色。

据董争臻透露,剧中除了杂技绝活外,在一些场景中还运用了魔术元素,从而达到“蒙太奇”效果。在编写剧情时,多维舞台的硬性要求是必须考虑的因素,例如在表现士兵靠近爆炸系统的一节中,舞台前方是正在为此事奔波着的地下党引领下的工人护厂队,而舞台后方用大幅度的蹦床攀墙技术来描写我军突击队的战士与敌人在厂房各楼层间展开着激烈的追逐战。这种颇具想象力的舞台造型与剧情结合在剧中比比皆是。

历练:瓷器店里打老鼠,让杂技与舞韵齐飞

70年前,陈毅将中央对上海战役的总方针形象地比喻为“瓷器店里打老鼠”,出手容易,但要想保全瓷器难上加难,那么在杂技剧《战上海》的创排过程中,也异曲同工地凸显出了“瓷器店里打老鼠”这一近乎悖论的极限挑战。

“以往优秀的剧目,适合的,我们对其加以改良、提炼,注入人物,注入情感,其实就是怎样更好地把原有的或者是没有的技术,根据我们的剧情需要去创作、去改良。”总编导李春燕说。剧中有一组群体性的绳梯表演,这在过去的节目中是没有的。台下的观众光看或许还体会不深,事实上,这个节目对演员的要求非常之高。“绳梯不像硬的梯子,好固定。怎样让所有的演员在空中同时整齐动作、听节奏,这个是很难的。这个节目我们練了很长时间。”

从导演的思维去落地故事是对每一次杂技表演的负责。在改良剧目时,锦上添花才是准则,因此导演多以成熟的杂技表演入手,并将较为抽象的剧情转换成一招一式的动作。“比如说第一场的七杀令,实际上过去这个节目叫八人造型,已经是全国获奖节目,但是我们一改它过去纯粹的技术展示,将它用在国民党撤离之前的那种状态。还有钻圈,我们改变了传统钻圈技术的表演方式,把它安排在巷战这一场戏中,利用弄堂里老百姓晾衣杆上衣服之间的空隙完成技术表演。此外宴会里我们加入探戈元素,这就是怎么样更好地把原有的或者是没有的技术根据我们的剧情需要去创作和改良。”李春燕饶有兴趣地讲述着。不难看出,正是主创们精益求精地对待剧中的每一处细节,才让《战上海》生发出应有的生命力。

在李春燕看来,观众会觉得《战上海》好看,觉得它能把人“带进去”,很重要的一个原因,就是它触及了人的情感。演员的表演都是从体会人物的内心开始的。“所以每一个演员其实都要过两关,第一关是他本身的技术,除此之外,他还要学会戏剧表演,学会舞蹈的肢体表演。还有一个就是学会听音乐数节奏。这个剧里头你是人物,不同的舞段有不同的韵律,在表演中要有乐感。所以这是每一个演员必过的两关。他们真的克服了很多,让我很感动。”

而为了让杂技演员在表演的同时兼备舞蹈的能力,导演费了不少力气,这其中不仅有上述提到的对于演员的要求和训练,更有着编排杂技时一系列优美舞蹈动作的考量。在该剧的最后一幕“碑”中,演员们在两平方米见长的圆形舞台上,造型着革命先烈雕刻成的墓碑的模样,每一次的转身和扭动都与身边舞者产生联系,在近乎挣扎却又悲壮的造型中完成对革命先烈的歌颂。

另外,许多观众可能未必知道,剧中的不少角色都是身兼多职。巷战中有一个老太太的角色,是一个男演员反串的,表演诙谐幽默,给大家留下了很深的印象。但事实上,之前剧情中,表演手技转盘子的是他,之后的剧情里,用晃梯技巧爬上“围墙”并表演倒挂行走的也是他。

“很多演员第一场可能是国民党军官,第二场就是解放军战士,第三场是舞会的群众演员。到后台去看,就可以看到我们的演员在抢妆。所以这次演员真的是让我给他们竖大拇指。”李春燕说。

落幕:对待演戏,要保持着革命一样的热情

在后台,记者也突击采访了《战上海》的两位主演,男主角江华扮演者王怀甫和女主角白兰扮演者沈思思。在剧中,白兰与江华是一对恋人,一个在敌后,一个在战场,用各自不同的方式为上海这座城市的解放贡献着自己的青春与热血。

“导演对我们的要求是更生活化地表演,这对我们杂技演员来说是非常难的。”沈思思说,而这种“生活化”落实到舞台上,有时候也会对杂技演员的技术表现提出更高的要求。

“绸吊这个节目,我们原来是在普通的舞台上演。这次我们加了一个转台又加了一棵大树,对我们来说就加大了难度。”沈思思说。绸吊表演时,有一个从空中落地的动作,脚下的舞台一旦旋转起来,掌握平衡的难度便加大了。而舞台边上的大树对演员的动作也产生了一定的限制,每个起飞点的确认必须更加精准,掌握不好就会撞到。

饰演江华的男演员王怀甫在接受采访时还喘着粗气,身上的土黄色粗布军装前胸后背都已被汗水打湿。“其实我在下面已经拧过一次了。”王怀甫笑着说。连续三天的演出,他的演出服只有两套,每天干了湿,湿了干,但“这不正是中国人民解放军的优良传统嘛”。王怀甫坦言,《战上海》的演出需要他们“用舞台剧演员的要求,甚至是用影视演员的要求去表演”,同时还要完成杂技的高难度技巧动作,确实“压力山大”。

在完成杂技和舞蹈动作之外,更重要的是在和观众处于同一时空时,自己的身体语言能否向观众传达编导们的诉求,“导演给我角色的要求就是去体会角色。你的战友、你出生入死的兄弟,一个个在你的眼前倒下,你是一种什么样的心态?你是不是有这个心态,同时能不能把这种心态传递给观众?我们希望通过我们这台剧,能够铭记历史,怀念英雄,致敬我们的先辈,这是我们排这部剧的初衷。”王怀甫说。

台下观众如潮的掌声,既是对剧作的热情褒扬,也是向70年前那些英勇而无畏的人们所致以的最由衷敬意和最诚挚纪念。