区域性终身学习学分银行内部架构研究

胡艳芳 吴南中

摘要:学习型社会的构建亟待内部结构完善的学分银行予以支持。对区域性学分银行的内部架构进行梳理,调研已有区域性学分银行的分工情况和内部结构,从业务角度、需求特征和政策环境等现实环境,按照实践理性的逻辑尝试构建区域性学分银行内部框架的模型,提出阶段性的学分银行内部组织框架。要实现学分银行组织框架,需要提高站位,认识学分银行作用;理解学分银行本质,形成顶层设计;外推内拉,完善学分银行的功能;形成保障,实现学分银行业务的规范等,支持学分银行内部架构的完善。

关键词 学分银行;终身学习;内部架构;功能;模型;策略

随着经济转型的快速推进,建设服务经济社会发展所需要的制度体系成为教育工作者必须面对的问题。学分银行制度建设成为我国回应终身学习社会建设需求的途径。2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》提出“建立继续教育学分积累与转换制度,实现不同类型学习成果的互认与衔接”[1]。2016年9月,《教育部关于推进高等教育学分认定和转换工作的意见》明确指出要实施学分银行建设试点[2]。在政策指导下,全国掀起了区域性学分银行建设的高潮,河北、四川、湖北等成为新一批区域性学分银行的建设省份,加上开放大学试点建设的一批,已经有12省建立了12个省级层面的学分银行,重庆、湖南、贵州等地也在根据相应的文件积极主动申报学分银行。在建设学分银行的热潮中,学分银行自身的内部架构和运行模式成为各个建设主体面临的问题,如何根据学分银行的功能,设计科学的学分银行内部架构,使之满足学分银行建设的需求,成为区域性学分银行构建的重要议题。

一、区域性学分银行的内部架构现状

学分银行是以终身学习理念为指导,模拟或借鉴银行的功能特点,使学生能够自由选择学习内容、学习时间、学习地点的一种新型学习模式和教学管理模式。建设学分银行,可以打破学校与企业、学校与校外教育之间互相割裂的壁垒,尤其在省级区域范围内建设学分银行,理清内部架构,尤为重要。

(一)对已有区域性学分银行内部架构的梳理

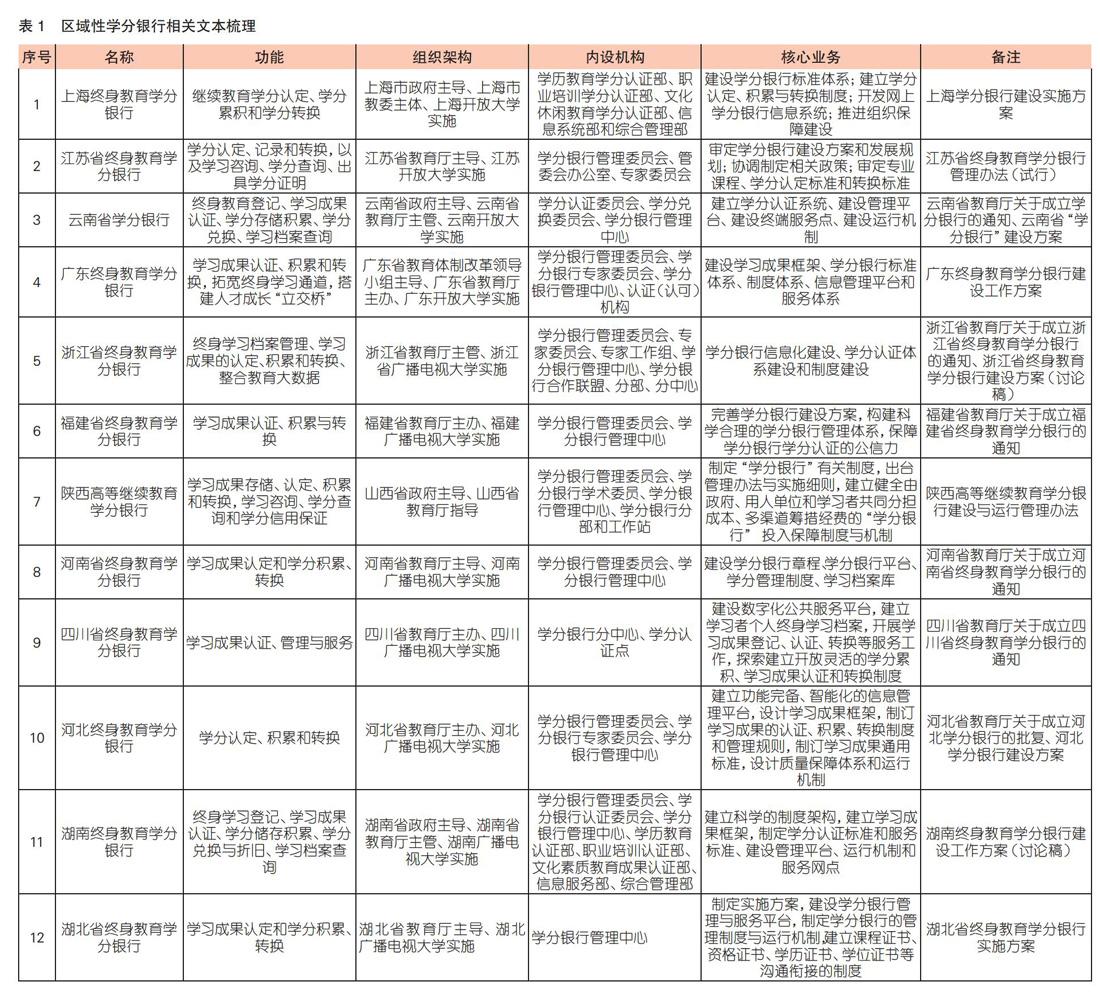

笔者与课题组同事对区域性学分银行的建设情况进行了梳理,研究了已经挂牌的12个省级学分银行,对其中有描述具体的学分银行功能的表述进行梳理,见表1。

从各个省级出台的学分银行建设方案或者相关文本来看,明确了内部组织架构的有上海终身教育学分银行和湖南学分银行。上海终身教育学分银行将重点落实在上海继续教育领域,明确了上海市政府的主导作用,上海市教委是建设主体,上海开放大学是实施单位,内设了学历教育学分认证部、职业培育学分认证部、文化休闲教育学分认证部、信息系统部和综合管理部。湖南学分银行也是如此架构,其他学分银行暂没有相应架构,仅是成立了笼统的学分银行管理中心,没有找到明确的分工。更多的学分银行将各类委员会纳入自身组织,作为学分银行的组成部分。然而,作为委员会,更多的是行使管理、监督、评价等功能,是学分银行的重要组成部分,在资源的获取、标准的建设、质量的保证和公信力的形成等方面起着重要作用,但由于其成员大部分是由兼职教师组成,不承担日常性的业务工作。

(二)学分银行内部架构现状

为更加详细地了解各个区域性学分银行的真实运行情况,对已经挂牌和实际运行的区域性学分银行进行调研。结果发现,国家开放大学的机构最齐全,除了国家开放大学学分银行,其他区域性学分银行有独立处室机构的有8个,与其他部门合署办公的有4个,其中江苏开放大学运行的学分银行与学籍管理处合署办公、云南开放大学筹建的云南终身教育学分银行与云南终身教育服务中心合署办公、河北电大所牵头的学分银行与教务处合署办公、福建电大所牵头的学分银行是教务处下属科室。根据数据可获得情况,部分学分银行内部架构见表2。但是,学分银行内部架构整体还不够完善,离完备的学分银行业务运行还有较大的距离,内部架构也有不同的设计。

二、基于实践理性的学分银行组织框架模型

“实践理性是以改变或者成就世界为指向,与之相关的活动更多地转开为评价,后者同时呈现规范性的特点。”[3]学分银行需要在“实践理性”的视角,关注组织的“应该如何”,并對学分银行的“本来面目”进行改造,将合乎学分银行实践的认知诉求和主体需要,转化为符合现实环境的新客体,从而将学分银行的理论外化,真正实现学分银行业务流程的运转和优化。

(一)从业务分类来看学分银行的内部架构

综合郝克明[4]、汤诗华[5]、黄欣[6]、杨晨[7]、吴南中[8]等人的研究,学分银行的主要功能包括五方面:办理学分认证、积累与转换业务;建设学分银行标准体系;实现各级各类教育机构的沟通与衔接;推广学分银行应用范围;管理学分银行相关信息。借鉴金融业银行的部门框架,区域性学分银行适合以业务强化的逻辑来建设[9],大致可以分为认证部、标准建设部、体系建设部、综合部、信息管理部对应学分银行的五大业务。认证部受理学分认证的业务,标准建设部用于建设各级标准,体系建设负责联盟和认证分中心的建设,综合部受理研究和一般性的业务,比如组织专家等。信息管理部负责建设相应的学分管理平台,为全民终身教育提供账户建设。

(二)从需求看学分银行的内部架构

学分银行是面向未来的事物,是研究与实践不断深化的“成长体”,在学分银行建设早期,可以根据业务情况,实行综合式与分列式结合的方式来推进工作。比如有的学分银行没有明确的科室结构,根据业务的情况分为学分银行标准体系岗、学分银行体系建设岗、学分银行平台运维岗。从目前建设的进展来看,学分银行的主要进展发生在终身学习账户建设、平台建设;有的学分银行相对超前,形成了学分银行联盟,开展了一些不同层次教育机构的沟通与衔接;有的建设了一些认证标准,对在线课程[10]、其他学历教育课程、资格证书等进行认证;有的开建了自身的学分银行分中心,尝试构建学分认证体系,但基本没有有效运转,处于“形同虚设”状态。整体来说,关于学分银行的相关探索非常有意义,比如联盟建设,能够降低沟通成本,提高效益,促进共享[11],但区域性学分银行的学习成果还没有真正形成规模的业务量,前期的力量需要集中于研究与试点实践。因此,从需求来看,可以随着业务的推进逐渐形成完备的结构。

(三)从政策环境看学分银行的内部架构

建设学分银行成为中国教育发展的策略选择,但学分银行的建设显然还停留在较低层次和水平,相关的政策环境限制了其业务规模和业务深度,进而导致了目前的学分银行内部架构过于简单,功能过于单一。首先,国家对学历教育设有资历门槛和修业年限,限制了学分银行发挥作用的空间。学分银行的假设是各类学习成果都可以获得认可,学习者可以根据自身需求进行成果转换,但要获取专科文凭,取得中等学历是前提;取得本科文凭,获得专科学历是前提。同样,学习者快速获取学分,也不能及时转化为资历,高中起点专科最短需要2.5年的修业年限,专科起点本科需要2年及以上。这些都导致了学分银行目前的受众较少。其次,高等教育机构之间的隔阂限制了学习者的自由流动。按照终身学习体系的设计,学习者可以根据自身的需求进行机构的选择,但在现实情况中,不同教育机构之间有较大的门槛,对于学历教育而言,学习者的自由流动基本是不可能的。再次,国家对继续教育缺乏相应的法律保障。在国外,对公民参与继续教育都有法律上的保障,支持民众参与继续教育[12]。最后,对社区教育、老年教育等教育资源,还存在较大的地域差别。不同地域对社区教育、老年教育这种能率先纳入学分银行的教育类型存在认识不同、财政支持能力不同等差别,许多相关的教育还没有真正开展起来。此外,由于国家社会保障体系与教育体系的分离,造成两者之间的协助还不充分,导致资历获得后的效力还受到一定程度的制约。

(四)基于实践理性的学分银行内部架构

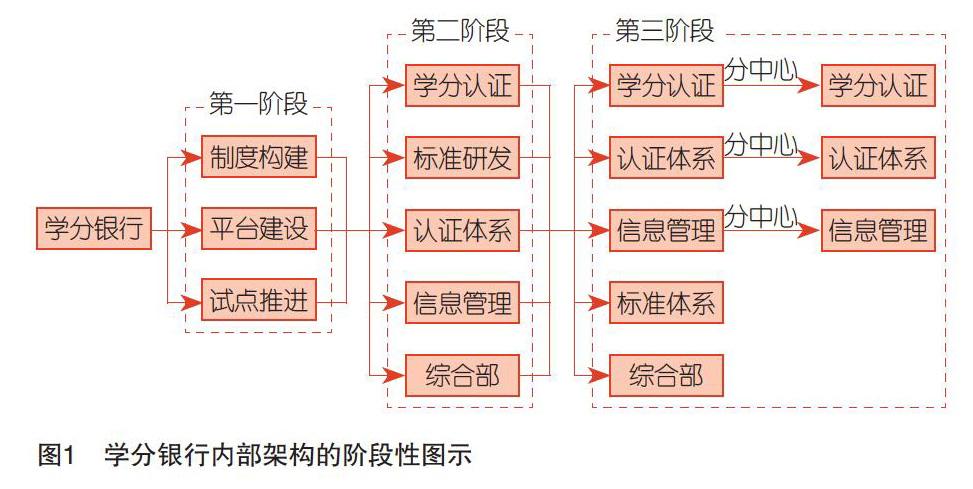

结合学分银行的业务、需求和政策环境,笔者尝试从不同阶段来构建学分银行的组织框架。第一阶段,学分银行要强化自身能力建设,推进小规模试点,主要力量集中于制度的研究与构建、平台的构建、试点项目的推进。在这个阶段,不宜过于扩大学分银行的体系建设,以免学分银行的相关问题过早暴露,找不到较好的处理办法,影响学分银行的效率。可以设置平台建设、制度建设和试点建设三个专门的体系,开展试点工作。第二阶段,学分银行需要完成内部架构,按照业务加强的形式,形成学分银行内部架构。比如设置学分认证部、标准研发部、认证体系建设部、信息管理部、综合部。第三阶段,学分银行需要加强内外联系,并建立学分银行分中心,将业务向下层次延伸,并根据业务的延展完善学分银行内部架构。见图1。

三、学分银行组织框架的生成策略

在学分银行建设过程中,由于区域性政府无法下达明确的机构指示和人员配置,只能出台一些指导性的意见,无法实现通过强力的权力介入的方式实现学分银行内部组织框架。区域性学分银行应该有自觉自省的意识,自觉完善自身的组织框架。但学分银行建设并不能盲目要求一步到位,也不能坐等时机完善,而是要主动作为,根据学分银行的业务推进情况,由点到面、由上到下,形成恰当的策略。

(一)提高站位,认识学分银行对社会的促进作用

从国家历个文件和区域政府推进学分银行的态度可以看出,政府对学分银行寄予极大的期待。比如在重庆,推进学分银行建设是纳入重庆创新发展行动计划中的项目。学分银行在校园内可以推动优质教育资源的共享、支持学习者个性化发展、促进教育教学深层次改革;在校园外可以优化继续教育结构、支持多种学习场所的学习、提升学习型社会建设参与的积极性、提高人力资本的配置、支持学习者按照学分银行的阶段性成长阶梯成就个人成就等。学分银行的建设者们必须以这样的高度去认识学分银行的作用,增强自身的使命感和荣辱感,促使自身在历史使命的驱使下,加强沟通与协作,提升自身的理论水平和业务能力,完成学分银行的建设工作。

(二)理解学分银行本质,加快形成学分银行内部框架顶层设计

学分银行是提供学习成果认证、积累与转换的第三方机构,是各级各类教育机构的沟通与协作体系,是学习成果的质量保证机制和汇总渠道。在此基础上,可以延伸出一些独有的业务和功能,比如对学习经历的自适应路径规划,对接企业的人才需求提供人才推荐,为继续教育提供资历与学时支持等。需要深刻理解学分银行自身的业务范围和功能,准确定位组织的发展。学分银行的建设者需要科学谋划学习成果认定的层次、方式和路径,进而形成学分银行内部构建的顶层设计,把握在建设过程中,既有面向未来的业务研究与试点,又能在当前适应学分银行建设的要求,整体推进学分银行建设。

(三)形成保障,实现业务持续和活动开展

学分银行可以为学校提供多种学习成果的认可机制,但真正要推进起来,会遇到各种阻力。有学者指出,学分银行有制度建设滞后、成果质量、办学者认知、标准体系、参与者积极性等各个方面阻力[13]。在业务早期,借助政府的影响力和初期接触学分银行的热情,能很快推进学分银行的初期业务。但学分银行涉及到各个类别的阻力,比如制度缺乏系统,各个政策之间的相互支撑能力比较薄弱,各个系统之间的协同能力有待提升。因此,要从教育制度上完善学分银行学习者参与的积极性,通过学习者参与的规模,保持教育机构的压力,促使教育机构对学分银行的认同,通过完善保障体系,实现学分银行业务持续开展的能力。

四、结语

区域性学分银行的建设是一个庞大的系统工程,文章对区域性学分银行内部框架进行梳理和发展的探讨,旨在提升学分银行内在体系的建设科学性,以更好地支持学分银行的功能实现、业务形成和外部效应的产生。但由于区域性学分银行的情况不同,更多的需要学分银行自身判断发展的趋势和阶段,合理规划学分银行内部架构的速度和规模,支持学分银行契合实际的发展。需要指出的是,面向学分银行,我们可能有极大的不确定性和广阔的业务范畴,在目前我们并不能完整的认识到。因此,区域性学分银行的内部架构的研究与探讨,有一定的“生成性”,需要根据外界变化来调整。

参 考 文 献

[1]国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[EB/OL].[2017-09-17]. http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_838/201008/93704.html.

[2]教育部.关于推进高等教育学分认定和转换工作的意见[Z].教改[2016]3号,2016-09-25.

[3]李太平,刘燕楠.教育研究的转向:从理论理性到实践理性——兼谈教育理论与教育实践的关系[J].教育研究,2014(3):4-10.

[4]郝克明.终身学习与“学分银行”的教育管理模式[J].开放教育研究,2012(2):12-15.

[5]湯诗华,毕磊,朱祖林,郭允建.我国学分银行研究与实践评述[J].中国远程教育,2013(5):16-21.

[6]黄欣,吴遵民,蒋侯玲.论现代“学分银行”制度的建设[J].开放教育研究,2011(3):42-46.

[7]杨晨.我国“学分银行”建设的三大问题[J].中国远程教育,2012(6):41-46.

[8]吴南中,夏海鹰.以学分银行为支架的区域性终身学习体系构建研究[J].中国远程教育,2017(11):63-69.

[9]张颖.大型商业银行组织架构变革的目标模式——基于模型和案例的分析[J].经济管理,2015(3):110-119.

[10]胡艳芳,吴南中.在线学习成果认证与转换:障碍、价值与策略[J].成人教育,2018(8):27-32.

[11]吴南中,李丹,李慧玲.学分银行联盟战略:组建价值与构建路径[J].职业技术教育,2018(4):58-62.

[12]兰岚.我国终身教育立法技术问题研究[J].现代远距离教育,2018(4):20-27.

[13]吴南中.学分银行建设阻力及其消解策略研究[J].成人教育,2018(2):9-14.