随“题”应变,让思维飞扬

刘冲

摘要:教师在尊重学生的发展和尊重教材的基础上,要充分地挖掘教材,延伸知识,设计有结构性、层次性、创新性的练习,做到随“题”应变,让学生从缤纷复杂的题海中解脱出来,让学生的思维飞扬起来。

关键词:减负增效;合纵连横;层层递进;知识整合

随着减负增效教育改革政策的落实,如何在有限的时间内,有效启发学生的数学思维,已是一线数学教师探讨的热点问题。数学学习本质上就是对思维的训练与培养。我们在平时的教学中不难发现,基础薄弱的学生主要的学习方式是“就题解题”,题型稍加变化便无从下手;对于易混淆的知识点不能明辨是非,思维处于混乱状态。基础稍好的学生,对于基本知识得心应手,但是题目难度稍微加大,其思维就“断片”。这种现象在小学高年级阶段尤甚。如何让学生从缤纷复杂的题海中解脱出来,真正做到随“题”应变?这需要教师深挖教材,聚焦知识。下面笔者就以练习为抓手,浅述如何促进学生思维习惯的养成。

一、合纵连横,聚焦知识比较

苏教版教材中的例题大都以生活情境为依托,并配上生动的主题图,大大提高了学生的探究兴趣和积极性。教材中的练习也设计得非常精当,注重了前后呼应,对于一些难点预先埋好伏笔。教师要利用好教材中的例题和练习,巧妙地通过变式训练让学生抓住本质,掌握基础知识。

如五年级下册第81页例题2。

例题:红山小学校园里有一个公园,其中月季花的面积占 1/4 ,杜鹃花的面积占 1/3 ,其余的是草坪。草坪的面积占几分之几?

变1:红山小学校园里有一个 3/2公顷的公园,其中月季花的面积占 1/4,杜鹃花的面积占 1/3 ,其余的是草坪。草坪的面积占几分之几?

变2: 红山小学校园里有一个 3/2 公顷的公园,其中月季花的面积是 1/4 公顷,杜鹃花的面积是 1/3

公顷,其余的是草坪。草坪的面积是几分之几公顷?

学生在接触例题时很少出错,但是随着知识储备的增多、干扰条件的影响,在解答变式题时的出错率大大上升。其主要原因就是教师在分析例题时,没有注重知识之间的比较,没有随“题”应变,让学生理解分数的本质。

通过上面三道横向的变式对比,教师应该能让学生意识到题目中的分数既能表示花的面积和整个公园面积之间的关系,也能表示具体的占地面积的多少,从而引导学生总结经验:当分数后面没有单位时就表示部分和整体的关系,当有单位时就表示具体的数量。我们应该力求通过一个例题让学生对生活中的分数理解得更透彻,增强学生思维的广度。

二、层层递进,聚焦知识层次

苏教版教材的练习中经常会出现“题组板块”练习,一类是形异质同,便于让学生发现其中的内在规律;一类是形同质异,便于让学生理解知识本质。这样的“题组板块”练习让知识体现出层次性,能揭示知识的本质。

(一)形异质同

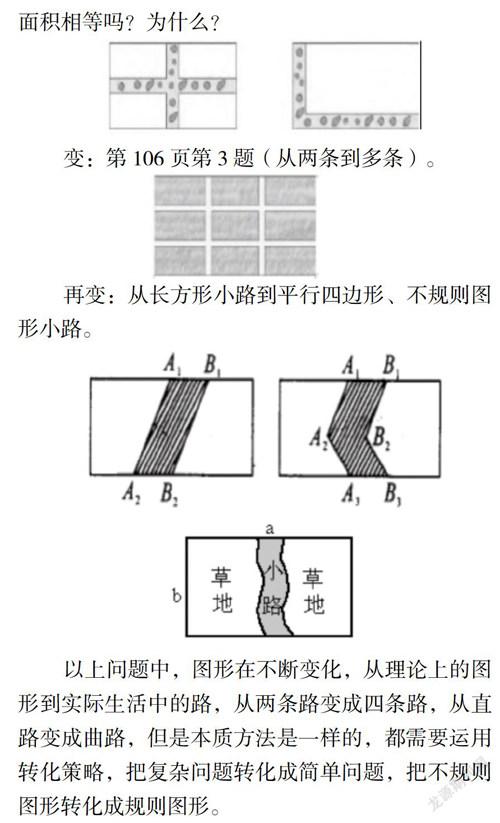

如五年级下册第106页练一练:这两个图案的面积相等吗?为什么?

变:第106页第3题(从两条到多条)。

再变:从长方形小路到平行四边形、不规则图形小路。

以上问题中,图形在不断变化,从理论上的图形到实际生活中的路,从两条路变成四条路,从直路变成曲路,但是本质方法是一样的,都需要运用转化策略,把复杂问题转化成简单问题,把不规则图形转化成规则图形。

(二)形同质异

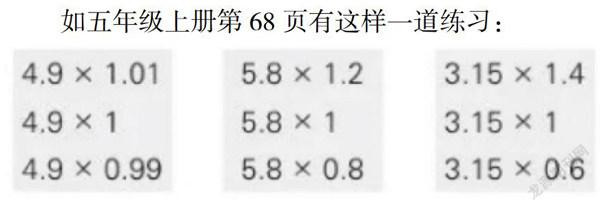

如五年级上册第68页有这样一道练习:

第一层次:让学生估算哪个结果最大?哪个结果最小?第二层次:计算验证答案。第三层次:说说你的发现,并用结论直接比较大小。

简简单单的一道练习题,形同质异,从估算到笔算再到结论的应用,彰显了组块练习的层次性、结构性。学生计算练习的内容被丰富了,潜能被挖掘了,认知结构得到了完善,从而促进了其思维的发展。

三、刨根问底,聚焦知识整合

在某次备课中,笔者第一次发现降水量竟然是用“毫米”做单位的,不禁好奇。了解后,笔者方知晓降水量是用“雨量器”来衡量的,降水量的多少就用雨量器中的水的高度衡量。雨量器的口径大小是否对测量有影响?用不同大小的雨量器测量降水量可以吗?带着这样的问题,笔者进行了探本溯源,也带领学生走进雨量器,用数学的思维去看待生活中的问题。

探究一:收集降雨量相关信息,了解雨量器。

学生收集汇报:降水量,其實就是从天空降落到地面上的雨水,未经蒸发、渗透、流失而在水面上积聚的水层深度(以毫米为单位),它可以直观地表示降雨的多少。雨量有大小,那怎么测定呢?这里就要用到气象观察的常用工具——雨量器。我们可以自制简易雨量器:准备一个圆柱形无盖且可集水的透明容器,均匀地标上刻度尺,刻度尺与杯底垂直,0刻度要与杯底对齐。这样,一个简易的雨量器就做好了。

探究二:小组实验统计数据,了解雨量器原理。

小组准备三个半径不同的圆柱形容器,在同一地点,同时测量了24小时内苏州某一天的降水量(蒸发忽略不计),并记录有关数据。某小组数据如下:

根据以上信息,求容器中的水面高度是多少,并说一说,你发现了什么。

探究三:运用原理,解决生活中的问题。

公园内有一个半径为1米的圆柱形小池塘,在测量的当天,小池塘降水体积是多少?

笔者从学生熟悉的生活情景出发,引领学生发现其中蕴含的数学知识。通过收集资料、整理资料、实验探究、分析数据、应用数据解决问题,这样的探究式练习,实现了学科内知识点的整合、学科与学科的整合,培养了学生严谨的科学思维,还能大大提高学生的阅读能力、理解能力、信息处理能力、应用能力和解决实际问题的能力。

数学课堂上,如果教师就题讲题,学生就题练题,结果必将导致教师厌教、学生厌学。教师要努力提高自身素养,在尊重学生的发展和尊重教材的基础上,充分地挖掘教材,延伸知识,设计有结构性、层次性、创新性的练习,从而丰富学生的思维,让学生的思维飞扬起来。

(责任编辑:奚春皓)