基于信息化在线课堂的“新工科”混合教学模式研究与实践

于鲁汕 管恩京 王平 黄昊飞 傅忠君

摘 要:通过分析信息化网络学习环境下本科教育信息化空间、教学资源建设、教学模式问题,探讨适应新经济背景下高校新工科人才培养需求。并以信息化资源建设、模拟仿真、工程实践基地建设及工程模拟训练设计问题为导向,进行课堂教学与信息网络、软件应用及工程实践案例设计在线深度融合方法。探讨以培养方案优化、在线教学资源、工程实习基地公建及多学科、多元化混合式教学的新工科教学模式,对提高本科教学质量,促进大学生创新及工程应用能力,满足新工科人才需要,是教学方案、方法及信息化内容变革的有效路径。

关键词:信息化;新工科;融合;教学模式;实践

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2019)26-0020-04

Abstract: By analyzing the problems of undergraduate education information space, teaching resource construction and teaching mode under the information network learning environment, this paper discusses how to meet the needs of new engineering talents training in colleges and universities under the background of new economy. Guided by the problems of information resources construction, simulation, engineering practice base construction and engineering simulation training design, the online deep integration method of classroom teaching and information network, software application and engineering practice case design is carried out. This paper discusses the new engineering teaching mode, which is based on the optimization of training scheme, online teaching resources, public construction of engineering practice base and multi-disciplinary and diversified mixed teaching, in order to improve the quality of undergraduate teaching and promote the innovation and engineering application ability of college students, to meet the needs of new engineering talents, which is an effective way to reform teaching plans, methods and information content.

Keywords: informatization; new engineering; integration; teaching mode; practice

自2017年2月以來,教育部结合中国制造2025规划,组织教育专家深入研讨,探索以互联网和工业智能化为核心,利用大数据、人工智能、智能科学信息等,培养高校新工科人才,助力中国智能制造[1-2]。2018年4月,教育部正式发布《教育信息化2.0行动计划》[3],推动信息化与新工科融合创新教育实践工作。美国斯坦福大学于2012、2015年发布《斯坦福大学本科教育报告》及《斯坦福大学2025计划》,2014年,麻省理工学院发布了《麻省理工学院教育的未来》和《高等教育改革的催化剂》研究报告,提出了本科新工科教育的发展目标。基于“互联网+”、信息化背景下教育学习,已成为高校学生高效学习,快速获得知识与技术信息的重要方法,信息化资源共享、翻转课堂、线上线下混合模式的教学,在信息化资源推动传统工业技术升级,战略新兴产业加快发展的新经济形势下,本科教育如何通过信息化应用、培养方案优化与教学模式改革,促进“新工科”教育适应新经济发展,成为21世纪以来国内外高等教育的共识。面对信息化、新技术、新业态为特征的新经济,高等教育迫切需要进一步改革发展、提高质量。目前,本科教育大学生的工程实践能力不足、学科交叉知识积累少、解决分析工程问题、知识运用能力不足。“新工科”需要将不同学科行业对工程技术人才的不同能力需求,融入教学、实践及应用环节,培养具有较强行业、产业背景、理论与工程技术能力,适应或引领行业发展的“新工科”技术人才。

一、信息化对传统教学模式的影响

目前,利用互联网信息技术获得传统技术信息与知识,已成为学生应具有的信息检索获得能力,并已渗透到社会经济发展和生活的各个领域。如何优化传统工科专业培养教学方案及教学结构,利用信息化技术推进机械、化工、材料等工科专业基础课、专业课、实验与实践课教学,将信息化、互联网+技术与各专业教学、实践、创新创业环节融合,是“新工科”建设与教育模式创新的重要探索研究内容。随时随地阅读与学习已成为了解信息和教育教学的新特征, 《教育信息化“十三五”规划》中明确指出,应用信息技术改造传统教学方式,促进形成泛在、移动、个性化教育学习方式[4]。

(一)信息化环境

当前网络信息普遍存在信息资源良莠不齐,娱乐及游戏占一定比例,除非学生为完成目标学习任务而检索信息,学生上网以休闲娱乐占比例较高,缺乏有针对性引导学生进行专业学习的趣味技术信息及视频优质资源,即使存在这样的信息资源,学生在上网主动学习的过程中易产生疲惫感,因知识性信息不仅缺乏快乐感,易使人疲倦,而以盈利为目的注册网站会以诱人的广告、动画及夸张语言诱惑学习者,现实情况决定了其信息资源良莠不齐的现象将长期存在。严瑾等[5]分别对大学生通过信息化网络学习行为进行分析研究,其中在互联网进行休闲、娱乐活动的比例在50%以上。以互联网、手机信息为基础的信息快速传播状态下,信息资源成倍增长,信息及交互方式呈指数形式放大,给学生通过互联网学习以丰富的多元选择机会。

在我校承担教育部为了推进信息化教学立项的“高校混合式教学效果评价指标体系构建研究”课题参与研究进行教学信息化改革的111位教师中,以问卷形式进行教学信息化认识调查显示,教师在“课程在线上网教学的必要性”上,78.1%的教师认为“非常必要”或“必要”;在“教学中采用混合教学的必要性”上,76%的教师认为“必要”。统计数据显示,学校的1583位专任教师使用过网络教学空间的有1270人,但是对网络空间深度并持久应用的只有240人,参与课题研究进行教学信息化改革的教师中,对在线网络深度并持久应用的有88人,占79.3%。研究表明,要引导更多高校教师利用信息化网络在线教学资源信息,应多创新优质的专业教学资源上线,使在线教学信息资源不仅具有专业性、知识性,也要有逻辑性、系统性、趣味性,使在线信息化教育能吸引学习者。

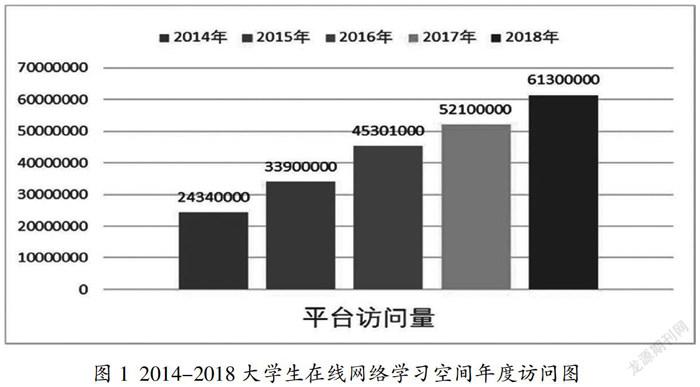

山东理工大学2014-2018年在校本科及成人教育在线学习年均人次见图1。

(二)信息化环境下的教学模式与认识

赵学信等[6]對信息化环境下学习模式进行研究,提出课外网络学习作为课堂教学的拓展,指出应鼓励为教师和学生提供有利于课堂教学的条件及方式。通过在线和信息化资源共享学习,灵活多样进行信息化方式在线教学,首先是教会学生获得在线信息知识的获取、检索及浏览方法,如同箴言“授之于鱼不如授之于渔”相同,教授获得知识的方法强过教授知识。在利用信息化的过程中,教师也有很多传统知识及新技术信息需要通过信息化方法知识更新。为避免课堂“填鸭式”教学,可在讲课时利用电脑或手机与学生互动,使学生由被动接受教师讲授知识,改为师生共同互动提高学生自主学习能力,以互动协作的方式来解决课堂上教师单调授课,学生被动听课问题,利用信息化手段带动学生自主探索学习的有效方法。

二、基于信息化教学的工科专业“新工科”教学模式探索

(一)汇聚在线开放课程(MOOC)等新型教育学习平台

我校从2003至今已有1362门课程在线开放实现信息化教学,在促进信息化在线教学内容、方法、模式和教学管理体制改革方面,投资建设多学科在线开放课程(MOOC)等在线教育学习资源,构建利用信息化资源自主学习的多学科及交叉学科学习平台,形成了以课改、教改、优质资源共享的在线新教育学习教学模式[7]。其中261门课程达到了信息技术与教学的深度融合,网络学习空间总访问量达到6130多万人次,日均访问量达5万人次/年,年度平均增量为970万人次,在校生人平均年度在线学习约470人次。

学校已建成“教务管理、网络教学、虚拟仿真实验、实践教学管理”四个教学信息化平台,教学资源在线、优质资源课、开放课程(MOOC)等新型学习平台拓展了教与学习的空间,增强了大学生学习兴趣和在线学习吸引力。

为促进信息化与软件应用、模拟仿真及网络资源应用与工程现场实际紧密联系,先后聘请北京重气、齐鲁石化等国内大型企业的总工程师或技术总监、行业协会或国内外科研院所的专家,作为校外教师,对本科及成人教育专业现状及教学培养方案、培养目标、课程体系和内容进行优化,并在线开放,实现在线教育资源网络化,学生在课后随时进行上网学习在线专业课,充分利用信息化教学方法学习并拓展专业技术知识。学校联合企业与欧贝尔及东方仿真公司共建机械、化工材料模拟仿真课件。并通过开放课程网络化、信息资源化,挖掘、汇聚各类多学科教学资源,吸收企业和行业专家指导信息化与教学专业建设,形成校内教学与校外实践基地共享的教学实践网络平台。

(二)信息化教学资源建设新工科教育模式实践

学校在机械、化工、电气、交通等具有学科优势专业推进信息化教学与新工科建设创新改革,探讨符合新工科工程教育需要和新时代特征的新培养模式。通过调研机械、化工、交通、电气、材料等专业本科大学生适应新经济人才结构及知识的问题,探索构建新的培养方案和教学模式,充分利用承担教育部“高校混合式教学效果评价指标体系构建研究”课题立项研究机会,进行信息化应用教学模式研究、混合式教学方法探索,构建基于信息化的混合式教学模式效果评价指标体系研究。研究工科类专业“新工科”要求内容与信息化教学模式的深度融合,进行教学方案与教学模式探索与实践。通过优化调整教学资源、经费分配、信息化资源共享强化工科专业教学,适应互联网+、信息化、新教学培养方案,为“新工科”高质量培养适应新兴产业及社会发展亟需人才为目标,构建与国家经济社会发展和新工科需要相适应、与学校办学定位和专业特色相匹配的培养方案、教学模式。

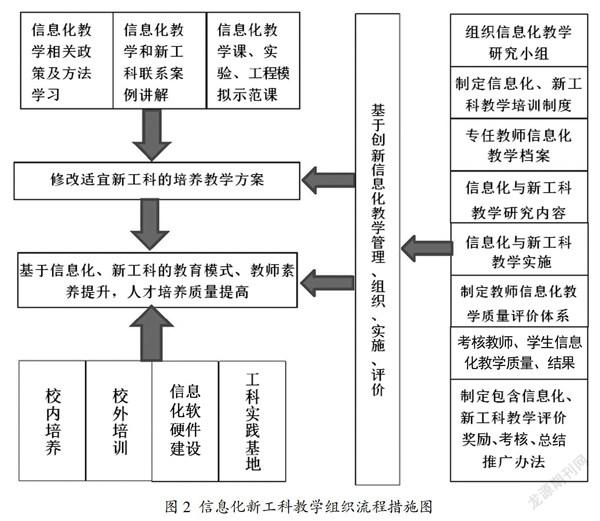

加强工科专业的信息化教学资源建设,支撑新经济背景下的“新工科”新信息化教育模式创新。具体工作包括:研究不同专业新工科建设内容,加强与产业界及国际教育同行的战略研讨,了解行业对工科专门工程技术人才的需求,最终形成具特色的培养方案改造升级路径和教学新模式。研究工科专业类教学质量国家标准,使用本科专业类教学质量国家标准,按照本科教学评估、工科专业认证不同深度教学质量标准,依托信息化及在线优质教学资源,合理增加核心课程及工程实践问题挑战度。尝试大学课堂为安静(Silent)、回答(Answer)、对话(Dialogue)、批判(Critical)和争辩(Debate)5个层次的互动式教学。通过组织青年教师培训、讲授课竞赛,提高教师的授课水平;积极参与国家级、省级机械、电气、化工、建模等设计竞赛、“互联网+化学反应工程”课模拟设计大赛,加强行业企业对人才培养工作的深度参与,让学生在项目式学习参与中锻炼实践能力,提高应用所学知识分析问题、解决问题的能力,提高学生工程化实践训练的深度和广度。基于信息化新工科教学组织流程见图2。

三、强化信息化建设与工程实践基地与平台的融合

“新工科是相对于传统工科专业而言的动态的概念,是以新经济、新产业为背景,与时俱进的比较性称谓”[9]。新工科专业建设既要提升传统工科专业培养质量,又要设置和发展一批新兴工科专业,结合学校信息化建设优势基础、定位和专业特色,主动设置国家需要的战略性新兴产业课程、社会建设和公共服务领域改善民生急需的专业,建设有利于学科交叉融合,培养复合型人才的专业。新工科建设要紧密贴近新兴战略产业发展对工科人才需求的变化,主动服务行业及战略性产业发展,为传统产业技术升级和适应新兴产业发展提供必要的人才及储备。

(一)校内信息化与校外工程实习基地信息化应用实践教学平台建设

在校内工科教学中引入大型模拟仿真系统及先进工程技术应用软件,使机械、化工、材料等工科专业通过软件解析“跨时空、多流程、连续式、大信息量”的工艺流程及生产环节,应用大数据及统计分析、机械工程设计软件、CAD软件、化工AspenPlus模拟软件,并与仿真供应商合作研发实操软件,建成化工、材料、机械专业虚拟仿真教学实验平台。结合学校首批教育部“卓越工程师教育试点教学单位”建设,优化专业培养目标和课程,从专业基础知识和创新设计能力两个层面服务于“新工科”教育。校内外教学与实习信息化应用平台建设包括了工艺优化模拟、3D仿真、材料新能、机械设备原理(动画)与结构展示、分析过程仿真等多个模块。使大学生校内外教学与实习信息化应用平台贯通,促进校外实习基地建设与教学信息化、“新工科”建设与教学模式接轨,使大学生的专业知识通过信息化、大数据获取并灵活运用,结合实习现场工程数据与产品流程,提高专业理论与实践相结合的认识,提升工程实践与创新能力。按照实际模拟厂区布局,构建虚拟工厂,包括罐区、厂房、生产平台、机械设备及产品质量评价单元等。通过动态效果的3D模型,构建实际生产设备运行三维动态图、工艺流程图、主要设置图、结构剖面图及工作原理图,呈现产品在设备中的实际流动与生产状态。使学生对工厂及主要设备技术参数进行控制调节,借助局域网信息在教师指导下进行操作训练,使学生成为实用型、适用性“新工科”高级技术人才。

(二)结合工程案例进行工程设计与毕业设计(论文)选题

毕业设计教学中聘用具有教学能力的企业及设计单位工程师为教师,承担为学生开设工程设计与优化实践课程教学,如聘请汇智工程设计公司总工程师齐远峰、东岳化工集团国家膜材料重点实验室研究员张永明等。结合信息化支撑新工科教学改革的实施,在加强专任教师工程实践教学能力培养的同时,聘任具有丰富实践经验和较强的教学能力的工程技术人员为本科生开设研究、创新课和实践课程。在毕业设计环节由各学院提前6个月在校外企业、工程设计单位征集毕业设计题目,大学生毕业设计选题中75%来自企业或设计单位工程实际,25%的学生有企业兼职指导教师,兼职导师优选理论功底扎实的校内和校外工程实践经验丰富的企业导师,共同指导学生完成毕业设计课题任务。

为提高校外工程实习实践效果,学校与企业联合共建工程实践教育基地,目前已有16个校外工程实践基地及工程实践教育中心,并支持各学院与不同企业共建省级工程技术研究中心,加强学院各专业教师与企业技术升级创新的深度融合。金城石化、齐旺达有限公司是化工学院专业在人才培养及科研方面的合作单位。每年接收化工工程专业学生的生产实习,企业工程师参加大学本科生培养方案修订,并为本科生兼职授课、指导本科生毕业设计(论文)及合作指导硕士研究生。毕业设计按照企业实际设计需要开展工作,项目组设有项目经理、总工、结构工程师、自动化、电气工程师及安全环保工程师角色,注重基础理论应用方面结合工程及信息化综合能力培养。鼓励学生提交包括实体模型、视频、图纸、三维模型等多种成果形式的设计成果。邀请中石化齐鲁石化公司、机械、化工研究院、设计院等机械、电气、化工工程领域高级技术人员,参加工科毕业生的答辩,由行业工程师对大学生的毕业设计理论、工程实践能力进行质询评价,使学生受到良好的答辩锻炼。

四、结束语

学校通过对本科教育信息化、教学模式创新变革,教育质量适应“新工科”新经济时代条件下教学模式创新要求探索,是国家战略新兴产业发展、传统产业工程技术升级的必要。通过对大学生信息化教学与新工科融合改革课程成绩分析显示,学校对比未进行信息化教学改革前学生成绩不及格率平均下降4.6%,优、良率平均上升18%。学生自主在线学习、互动口头表达、推理思维、参加省及国家级竞赛获奖等综合能力得到了有效提升。我校“信息技术与课程教学深度融合模式研究与实践”荣获山东省第八届高等教育教学成果特等奖。2018年1月被评为教育部教育信息化试点工作优秀单位,并成为教育部面向全国示范推广的案例。

参考文献:

[1]张凤宝,夏淑倩,傅虹,等.化学工程与工艺专业基本情况调查结果的分析及思考[J].化工高等教育,2010,27(03):1-4+38.

[2]冯亚青,杨光.理工融合:新工科教育改革的新探索[J].中国大学教学,2017(9):16-20.

[3]吴爱华.以“新工科”建设引领高等教育创新变革[J].高等工程教育研究,2019(1):1-7.

[4]教育部国家教育信息化十年发展规划(2011-2020)[Z].北京:教育部,2012:3.

[5]严瑾,郭涛,马月进.在校大学生网络学习行为调查与研究[J].教学研究,2014,37(6):11-13.

[6]赵学信.网络环境下学习模式探讨[D].山东师范大学,2006.

[7]管恩京.信息技術与课程教学深度融合路径研究[J].现代教育技术,2015(10):61.

[8]张凤宝.新工科建设的路径与方法刍论——天津大学的探索与实践[J].中国大学教学,2017(7):8-12.

[9]吴爱华,侯永峰,等.加快发展和建设“新工科”主动适应和引领新经济[J].高等工程教育研究,2017(1):1-9.