公园城市理念下的社区景观微更新

——以南京市傅厚岗社区为例

张沁瑜 刘源* 李娉娉

在新时代中国城市生态和人居环境发展的新阶段,人民对美好生活的向往提出更高要求,公园城市的理念应运而生。社区改造结合自身文化底蕴打造特色融合,推进公园城市理念更好地结合城市生态网络修复和人居环境完善以期促进城市有机整体的发展。

1. 社区现状

1 概述

公园城市,顾名思义是城市的规划及呈现的模式如同公园一般美丽多姿。公园城市理念的提出,是社会经济发展到一定程度的必然过程,是城市发展理念从“园在城中”向“城在园中”的本质性改变。从先前在城市中建设公园,到如今公园城市建设,转变的是园林建设的思想高度,注入的是文化底蕴般的人文情怀,关注的是人与自然的和谐共生,回归的是“虽有人作,宛自天开”的设计野趣[1]。建设公园城市是新时代城市发展的新目标,是将公园和公园体系与城市生态建设的高度匹配的新型过程。

1.1 公园城市的背景

习总书记提出:“一个城市的预期就是整个城市是一个大公园,老百姓走出来就像在自己家里的花园一样[2]。”大城市对生态绿地的蚕食问题亟待整改,如何将破碎化的用地以生态的方式重新链接,建设完整的城市生态网络系统,是公园城市未来的发展方向和前景目标。

1.2 公园城市的内涵阐述

公园城市,“公”,大众的,公共性;“园”,园圃绿化,生态性;“城”,城市生活,空间性;“市”,市场交易,经济性。从受众人群、绿化建设、城市空间和经济发展得出公园城市不是独立的规划孤岛,它是你中有我,我中有你的生态命运共同体。城市生态理念不会停滞于表面的绿化改造,而是深入挖掘经济与社会、城市与生态、自然与人类之间发展平衡的契机点。公园城市理念有如下优势:

强调公众的参与性,以人民为中心,让市民积极参与到公园城市的规划中,市民的生活幸福感油然而生;发挥设计的强韧性,宏观规划体现“城在园中”的理念,广域延展般的公园体系使生活在城市里的居民更加热爱绿地,同时居民的活动区域也能划分到一个社区,公园城市的理念如同海绵一般广泛吸收城市大小规划体系,体现发展的融合性,绿地、公园、公园体系以及城市空间都是相互融合的[3]。公园+城市,城市+公园,是实现城市与自然共融共生的生态网络构架,公园与城市的融合是一种“化学反应”,化学的奇妙反应必然会有“新物质”产生[4];营造绿色的共享性,封闭的古典园林导致大众的亲绿意识不强,但伴随城镇化的加快,居民对生态环境的需求愈发强烈,公园城市借此打造绿色共享的城市面貌。

2 国内外研究综述

2.1 国外相关理论研究

社区的概念由德国社会学家F·滕尼斯于1887年提出,而后由20世纪30年代社会学家费孝通将community翻译为“社区”传入中国。社区一般指居住于某一特定区域、具有共同利益关系、社会互动并拥有相应服务体系的一个社会群体,是城市中的一个人文和空间复合单元[5]。

新加坡在打造社区一开始就引入安全、绿色、健康的高质量环境目标,注重生态自然的保护和连接城市间的绿色空间,使其网络化和系统化,让花园从零星的点缀变为城市的轮廓[6]。这种将点状式的公园、城市绿地系统一体化回归自然的理念和公园城市的初衷不谋而合。

2.2 国内相关理论研究

邓正芳、朱晓琳在《城市更新视角下的社区主题式微改造策略研究——以斗南社区改造项目为例》中提出,社区改造是独具中国特色的伴随着高速城市化进程的历史产物,是局部或整体地、有步骤地改造和更新老社区的物质生活环境,以便根本改善居住、生活条件[7]。扬州提出新城“公园”+、老城“+公园”的理念,使城市生态修复、基础设施与景观提升并驾齐驱。扬州树立蜀冈—瘦西湖景区创新推进高水平、多层次、全覆盖的公园体系建设,形成“园在城中,城在园中,城园一体”的绿地格局[8]。

3 公园城市理念下的社区改造策略

从社区居民的角度来看,社区改造是提升生活质量和改善局部环境的迎头方法,是公园城市“微更新”的基准;从城市市民的角度来看,社区改造是串联一个个生活区域使之关联乃至融合的集体行动,是公园城市“宏革新”的关键。

3.1 社区现状分析

3.1.1 社区景观主题模糊

城市化的发展促进社区的更新,却也形成“千城一面”的格局。社区景观特色模糊,“同质化”严重。社区作为景观的基质,应该结合场所的内涵精神进行主题的创作。

3.1.2 绿色景观破碎度高

交通拥堵、建筑扩建、围墙闭塞导致老旧社区的绿地呈点状式随机分布,见缝插绿的做法使社区绿地缺少联系(图1)。除行道树外,增添沿街绿化、街旁绿地、宅间绿地等丰富绿色生态网络体系,使社区绿地有机联系。

3.1.3 交流空间活力缺失

园路两侧常被2 m左右的围墙封实,围墙切割了公共用地,交流空间明显不足。简陋多样的围墙破坏了社区的整体风貌,割裂了社区原有的生机活力。社区应减少如围墙栅栏所分割的破碎消极空间,将园路作为廊道串联各个节点增加社区活动范围,满足居民活动场地的积极空间。

3.1.4 设施问题存在隐患

户外电线乱拉乱接,废弃电线弃之不理;景观设施如垃圾桶、路灯之类随意临街放置,安全性、美观性缺失。创新打造管理“管线下地”“智慧管线”,为社区增添安全属性。路灯、垃圾桶等景观设施融入当地文化特色统一生产,增加社区清洁力度,提高居民环保意识。

3.2 改造方法

3.2.1 宏观之海纳百川,江湖万顷

社区改造理应分析该城市的历史变革和未来规划结构,结合片区的场地定位制定改造策略。社区内建筑的表皮也是展现城市风貌的直接因素,通过各社区区域间的呼应凸显城市的特色,营造城市的景观廊道,这不仅保证景观的连续性,也可提高公共空间的视觉效果,使市民充分体验自然感受园林。在宏观的层面上,公园城市强调融合共生,但并不意味着千篇一律的社区出现,而是结合城市自然与人工景观形成“人、城、境、业”的居住环境。

3.2.2 中观之园林之野趣,精妙于体宜

广场空间是居民日常使用最频繁的空间,不同主题的定位可以诱发居民不同的活动行为。与广场相接的街巷空间也是居民使用的高频地段,街巷的底面是居民在户外活动中接触最为密切的界面;立面以竖向绿化、建筑的连续性和细部装饰组成。三者之间都能产生不同的景观效果对居民的街巷活动发生关联。

3.2.3 微观之壶中有天地,芥子纳须弥

传统造园元素对于现代景观依旧有指导意义,山石、水体、植物、建筑共同构成场地的肌理。现代社区的改造更多是利用不同的地形变化营造空间,达到小中见大的效果;叠水辅以高差变化,给人带来活泼的视觉体验;植物是障景的天然屏障和分割空间的软质要素;建筑小品在社区中主要满足使用和造景两大功能,符合社区功能和主题的小品能形成可游、可观、可居的休闲空间。

4 实践计划之案例分析——以南京市傅厚岗社区为例

4.1 项目概况

2. 场地划分

3. 中观脉络

4. 改造前后的对比

南京市鼓楼区傅厚岗社区北临文云巷,南邻厚载巷,东西为中央路和湖北路,四条路围合而成,总面积约30 hm2。根据现场调研情况来看,社区设施老旧单一,绿化率较低,私搭违建严重,景观效果差,空间利用不佳。根据公园城市的要求,通过城市生态网络的重新链接,注入社区活力和人文化的需求。

4.2 改造策略

论文提出“我的社区公园”的概念,将零散的场地,废弃的地块,微小的空间焕化激活。在尽量保留原有住房的情况下,改造居住环境,促进邻里交流,提高社区功能,协调绿色有机发展。

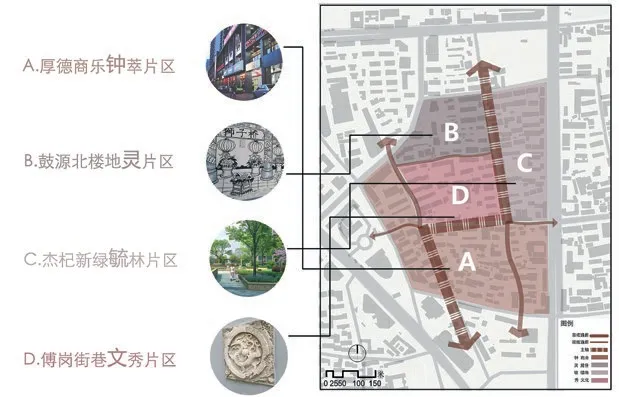

片区划分商业(钟)、居住(灵)、绿地(毓)、文化(秀)四大区域,即“钟灵毓秀”主题,将商业的人气焦点、居住的舒适安心、绿地的城市山林、文化的脉络传承四体共融,构建一个属于“我”的傅厚岗社区服务圈。

4.3 公园城市理念下的规划阶段

4.3.1 宏观层面

社区改造的宏观角度从场地定位现状、城市的风貌延续和景观廊道的打造进行总体把控,通过“面”的覆盖以生态斑块对社区的整体进行分析。

傅厚岗社区是南京鼓楼区重点打造的商贸商务区和国民历史文化街区[9]。根据现状,将场地南侧厚载巷、傅厚岗和南北向的青云巷形成厚德商乐钟萃片区,场地北侧东西向青云巷、南北向高云岭打造鼓源北楼地灵片区,高云岭、中央路锻造杰杞新绿毓林片区,傅厚岗、青云巷和高云岭所围合形成傅厚街巷文秀片区,即形成“钟灵毓秀”主题片区(图2)。

社区现存民国政府外交部旧址、李宗仁公馆、八路军办事处旧址等。江苏第一高建筑紫峰大厦坐落于社区,且社区东临玄武湖景区,深厚的文化意境可以很好吸收城市风貌,形成特色的社区改造。

5. 迎街巷改造后平面图

“一轴多廊、一核多点”是社区乃至城市区域的景观廊道。以南北青云巷的南端,傅厚岗的中段以及高云岭北部即青云巷—傅厚岗—高云岭贯穿南北道路作为主要轴线,串联沿线丰富的景观节点。此外,以青云巷和高云岭的部分道路作为视线通廊和景观通廊,远借紫峰大厦的景观,与多条纵横交错的街巷一并作为纽带和廊道,联结主轴和各个节点。

4.3.2 中观层面

社区中观层面的改造通过“线+面”的组合,用廊道对未能利用的空间重新划分,以傅厚岗街李宗仁旧址为发散点,将沿街的稍大型场地重组改造,将社区的零散空间规整融合(图3)。

(1)融合参与的广场空间

厚德商乐钟萃片区是视线通廊和景观通廊的交汇片区。商德萃位于南部青云巷转角处,远借紫峰大厦可为视线通廊;迎街巷位于南部高云岭入口,自然形成社区入口处的景观通廊。鼓源北楼地灵片区内的棋牌室、聊天室、居委会都是居民日常活动的打卡点。长乐里位于青云巷和高云岭的交界处,现为老年人露天棋牌室。片区以期打造人杰地灵的居住示范区域,改善老龄化的社区现状,提高老年人的生活品质。杰杞新绿毓林片区的绿地率相对较高,场地内高云岭的北部有一块封闭的小土丘。在地理位置上和东部的玄武湖相望,沿承紫金山脉,故名紫林州。将该片区打造成生态雨水花园,形成局部微气候,改善社区环境质量。傅岗街巷文秀片区历史古迹犹存,场地文化底蕴厚重。利用较大的场地面积,规划定义成该社区相对活跃的文娱片区,提供居民更多的交流互动场所。

(2)活力绿色的街巷空间

商业街巷包含傅厚岗的东西端、南北青云巷的南端,此类场地的街道问题是人车混流造成安全隐患,整体商业活力欠缺。解决提议是利用护坡高差形成公共空间,拓宽商业空间,优化商铺的沿街立面。居住街巷包括东西向青云巷、南北向青云巷的北端以及南北高云岭的北端和南端,该街道的主要问题是车辆违规停放占用人行空间,缺少公共活动场地。改造建议保证通车的情况下适当拓宽人行道空间,通过植物配置优化视觉效果。文化街巷包括傅厚岗中段、南北青云巷和南北高云岭的中段,这种类型场地的集中问题是建筑外观杂乱,车辆停放占用道路。规划提议灵活运用围墙营造不同的景观空间形成视线转化;道路两侧设置人行高差,结合绿篱,车辆单向通行。绿色街巷包含通往各居住区的支路。支路断头,低绿化率导致街巷活力缺失严重。提议将破碎化的绿地重新整合,规范非机动车停车,合理利用住宅前空间(图4)。

4.3.3 微观层面

上述片区定义活动功能后,进一步深化节点内容,以节点基质进行分析。本文通过对核心节点的梳理深化,提供一种改造思路。

6. 文娱苑改造后平面图

7. 紫林州改造后平面图

商德萃位于南北向的青云巷转角,场地西侧的居住建筑一层为沿街商铺,可局部模仿骑楼的形式增加人行空间。东侧的停车位重新画线规划,在高差处辅以台阶和绿植形成转角绿地休闲空间。迎街巷位于南部高云岭转角,作为居民进出的场所所承载的空间功能相对开敞,可作为社区的地标入口。改造时把围墙和不必要的构筑物打通,营造舒适开放的洽谈活动空间(图5)。

文娱苑位于傅厚岗中部,在李宗仁旧址附近,现为幼儿园和出租旅馆。规划将其定义为居民休闲娱乐的活动场所,打造社区相对活跃的区域,保留场地建筑,配置景观小品,结合高差设置台阶(图6)。长乐里位于傅厚岗和高云岭的交汇处,现为露天老人活动区。规划动静分区,提供遮阳避雨的场地,将台阶一律用缓坡处理。紫林州场地现状软质植被较为丰富,基本没有硬质场地和铺装,于是将其打造成社区的生态雨水小花园,辅以生态性的景观小品和旱溪作为该场地的刻画主题,增强社区活动交流参与度(图7)。

5 结语

上述的社区案例实践,反映了城市公共空间从宏大到小微,从粗放到精致的一种倾向。老社区景观改造内容广泛,是一个系统性的工程。公园城市的发展模式代表着我国城市永续发展的新阶段和新定位,是坚持人民城市为人民的具体实践。在公园城市理念的引领下,社区的改造注入了更多人性光辉,绽放了更多创新思维,开启了市民—城市—公园全新的融合关系。社区景观的改造激活了空间景观的环境活力,提高了社区人口的生活质量,使社区真正成为承载居民生活积淀居民人文情感的港湾。公园城市的理念提出不久,未来将会面临各种困难和挑战,但相信在新时代的指引下,风景园林学科会丰富理论储备,提高创新能力,优化综合实力,为我国公园城市的建设锦上添花,开启新时代的风景园林新篇章。