探索名人主题文献展的新模式

——以“吴中耆宿张一麐文献展”为例

高翔

一、苏州市名人馆为何要举办名人文献展

(一)自古尊贤的传统与对名人的研究

苏州自古人杰地灵、名人辈出,也向来有崇尚先贤的传统。最著名的有沧浪亭内的五百名贤祠,还有苏州各地的祠庙,大多也都是祭祀先贤名宦,比如阊门至德庙祀泰伯、盘门伍公庙祀伍子胥、城隍庙祀春申君黄歇、穹隆山藏书庙祀朱买臣、天平山忠烈庙祀范仲淹、西美巷况公祠祀况锺等等,举不胜举。名人文化、名人精神已经成为苏州城市精神的重要组成部分。

历代苏州人,不仅立祠奉祀先贤,还做了很多相关的研究,如明代张 撰《吴中人物志》,杨循吉作《吴中往哲记》,王世贞写《吴中往哲像赞》。到了清代,又有褚亨奭撰《姑苏名贤后记》、顾沅请人绘历代先贤像作《吴郡名贤图传赞》[1]。绘像自然要有据可考,服饰、相貌都要有根据,主要是参考前代文献资料、记载,这就是古人对名人的研究、也是对名人文献的梳理。可以说这些明清两朝苏州人对先贤的研究著作,就是名人“文献展”的雏形。

(二)新时代城市精神文化的需要

习近平总书记在文艺工作座谈会上指出,“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。”

城市精神文化,是城市赖以生存的精神支柱,是城市真正意义上的文化资本之一[2]。市级名人馆作为一座城市的文化地标,应该是一座具有当地区域和文化标杆意义,并同时满足市民文化需求的机构和场所。目前,随着广大市民文化水平美育素养的不断提高,对展览的品质与展览中所内含的学术思想有了更高的诉求。以往纯粹的框架式艺术展览体系已经远远无法满足现代人的需求,而依托于学术研究为基础的“文献展”在展示作品的同时,加入与之相关的文献、档案资料,营造文化背景,诉说历史故事,帮助观众进入到作品的历史语境中,提升了展览的学术意义,也更能满足市民对于展览品质的要求。因为“名人”作为城市的名片,城市精神的体现,他们的手稿、笔记、信札、照片、图书等文献资料,也大多与这座城市内含的文化精神息息相关,观众在观看这些文献资料的同时,也很容易可以与展品引起共鸣,进而体会到这座城市的灵魂。

二、为何要办“张一麐文献展”

(一)“吴中文献展”:不一样的缘起

1955年在德国诞生的“卡塞尔文献展”被大众所熟知,在国际艺术舞台上,它与“威尼斯双年”、“巴西圣保罗双年展”并称为世界三大艺术展,也被很多人誉为是“文献展”这一展览形式的源头。如今每五年一届的“卡塞尔文献展”,已是西方文化艺术界的焦点,是西方当代艺术的一个重要坐标。然而鲜为人知的是,早于“第一届卡塞尔文献展”18年前,1937年1月1日的中国苏州,有一场同样冠名为“文献展”的展览,在苏州可园内的江苏省立苏州图书馆开幕。

这就是“吴中文献展”。当时,民族存亡之际,一批文化精英和爱国乡贤们,希望通过文献资料的展示,来唤醒民众的文化记忆,以激发民众的文化自信,进而鼓舞民众抗日救国热情,这正与18年后的“第一届卡塞尔文献展”的初衷相一致。

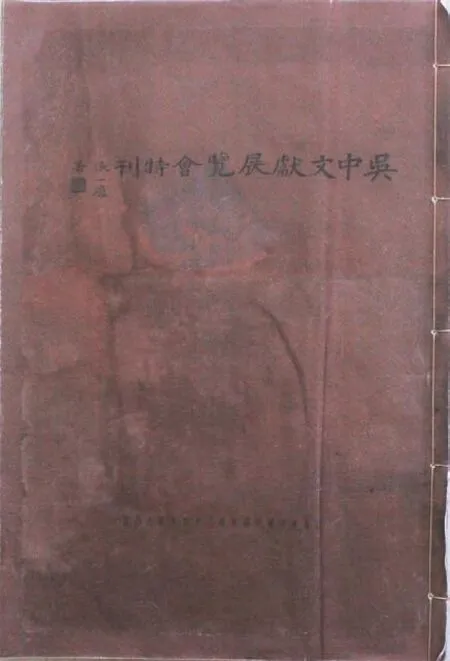

图1、吴中文献展览会特刊 张一麐题字 1937年

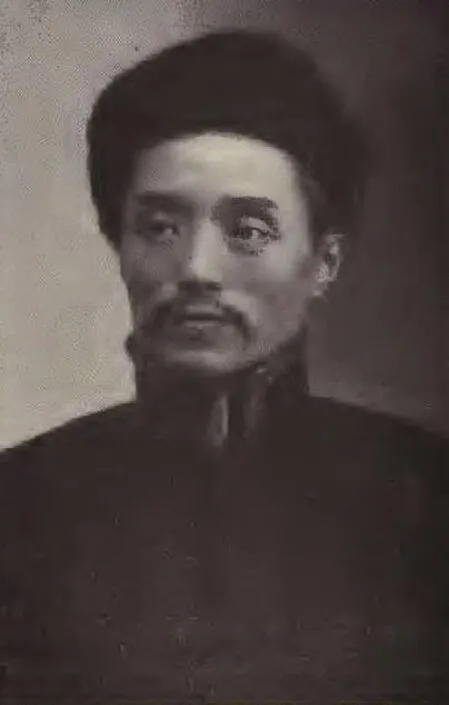

图2、青年张一麐像

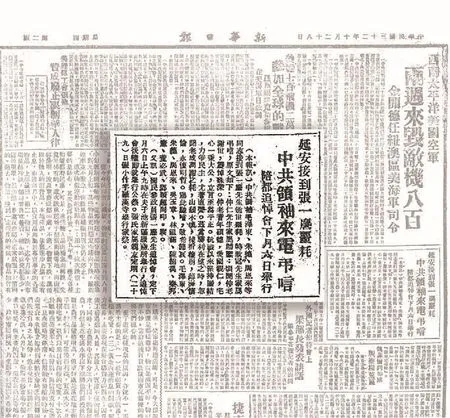

图3、中共领袖唁电 《新华日报 》 1943年10月28日

翻开1937年5月出版,由张一麐题签的《吴中文献展览会特刊》(江苏省立苏州图书馆1937年版)(图1)可以看到,这次展览由江苏省立苏州图书馆发起,展出内容分为图籍、书象、金石、书画、史料五个大类,展品多达四千一百五十九件,设十四个室。第一室:图像文玩服御器物;第二室:掌故图书;第三室:先哲著述;第四室:吴中出土古物;第五室:书版书影;第六七室:历史革命文献;第八至十二室:乡贤书画;第十三室:金石古蹟;第十四室:潘氏一家文献。展览持续了七天,每天都有两千余人到场参观,苏州、上海等地报纸争相报道。王蹇在特刊的“引言”中提及本次展览除国家机关馆藏之外“群碧楼邓氏、宝山楼潘氏、海粟楼王氏……梨里柳氏、莘塔凌氏……过云楼顾氏……不遗余力,间亦出其绪余……”。“鉴赏委员”有柳亚子、吴瞿安、吴湖帆、张一麐、叶楚伧、潘博山、潘景郑、金松岑、顾公雄等32人,“征集委员”有周瘦鹃、程瞻庐、范烟桥、程小青、顾公硕、顾颉刚等93人,皆为当时文化界精英。由此可见,此次展览是官方与民间的一次通力合作,乡贤们在其中的作用,就如柱石般,撑起了整个展览,乡贤文化、名人对文化的引领在这次展览中得到了最好的体现,而张一麐正是这批人中的佼佼者。

(二)张一麐其人其事

说起张一麐,仲仁老,如今知道他名字的人已为数不多,熟悉他的更是寥寥无几(图2)。民国时,世人把他与李根源并称为“吴中二老”,与费仲深并称为“吴中二仲”。他交友广泛,与教育家蔡元培、黄炎培、陶行知,法学家马洗繁,近代书生于右任等皆有笔墨往来。这位民国时期的“大咖”是江苏吴县(苏州)人,北宋横渠公之后,年幼时被誉为神童,十二岁中秀才,十九岁中举人,癸卯年(1903年)中经济特科,名列一等二名,后入北洋幕府。民国之初,历任总统府秘书、政事堂机要局局长、内阁教育总长等职。后因反对袁世凯称帝,愤然辞官,回到家乡苏州,热心家乡教育及公共事业,被民间称为“影子市长”。“九一八”事变爆发,仲老创办《斗报周刊》以“江东阿斗”为笔名,笔伐侵略者。后又为国难多方奔走,立“马冈山英雄冢”碑,组织吴县抗敌后援会支持“八一三”淞沪抗战,为“七君子”作保,设立医院救治伤兵六万,收容难民近十万,组织“老子军”支持抗战,于1943年病逝于重庆[3]。

纵观仲老的一生,半生为国半生为民,一生为人正直,品格高尚,淡泊名利,郭沫若称他为“天下之大老”,毛羽满谓“以范仲淹之心为心者”。一方面,他敢于冒着生命危险三次劝阻袁世凯称帝,身为教育总长,洁身率属,故当时教育界无一人上表劝进。归乡后,又为国难奔走,往来于轰炸之间,呼吁抗敌救国,在他身上看到了中国文人的风骨。正如《新华日报》悼念仲老过世的专刊上,以仲老的诗为题“万马齐喑试一鸣,初心端不为浮名。歌功颂德由君辈,折角批鳞属老生。”(图3)另一方面,在回到苏州之后,仲老并未闲居故里,而是谋桑梓福利。与张謇组织“苏社”,与李根源组织吴县善人桥农村改进社;兴办教育,为学校演讲;保护城市文化遗址;编撰地方志书;提议并筹建了体育馆、图书馆、植物馆、博物馆等一系列公共文化设施。为家乡苏州的经济、教育、文化、公共服务做出了大量的贡献,受到家乡人民的拥戴,是名副其实的乡贤。正是这两点,无论在过去还是在当下都具有重要的现实意义,因为文人风骨、乡贤精神在任何时候都难能可贵,是苏州这座渊源古城的精神体现,也正是苏州市名人馆作为城市人文精神的集中体现,之所以要举办“张一麐文献展”的意义所在。

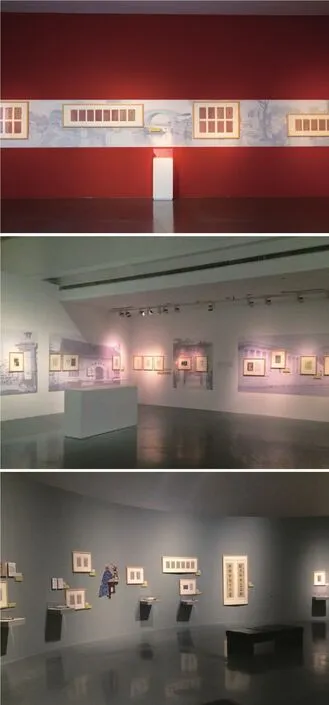

三、“张一麐文献展”的策划与实施

2017年12月,恰逢仲老诞辰一百五十周年,提前一年苏州市名人馆就开始策划,多方征集实物文献资料,又逢仲老嫡孙张万安先生支持,展览共展出张一麐各个时期的书法作品12件,手稿12页,稿本15册,印章10枚,张一麐生前使用的金丝眼镜、案头摆件等实物8件,家谱等古籍资料22册,文献、照片等史料80余件,总计约150余件展品(图4)。

从计划要做“张一麐文献展”开始,馆藏仅有一幅张一麐先生的对联,好在之后有名人亲友的支持,又有前两年“贝聿铭文献展”“颜文樑文献展”的策展经验,苏州市名人馆又在实战中磨炼了一个相对成熟的策展团队,能够运用充分的学术研究和展览实施能力,做好这个展览。

“吴中耆宿——张一麐文献展”通过历时一年的资料收集与研究,梳理和研究张一麐先生的一生,最终展览以“少承庭诰服习儒书”“倦鸟知还服务桑梓”“誓歼丑虏折角批鳞”三个部分,呈现张一麐先生在晚清、民国以来的时代风云巨变之中,始终以“以天下为己任”的一生,特别彰显他作为地方士绅的领袖,拄危定倾、泽被桑梓的不朽贡献。展览还特设“古红梅阁”展区,还原张一麐先生在苏州吴殿直巷32号故居书房的场景,集中展示先生的书法作品以及与李根源、章太炎、蔡元培、费仲深、陶冷月等友人之间的笔墨往来,还原先生的朋友圈,探讨那个时候文人之间的交际(图5)。

在一年的资料收集过程中,策展团队跑遍了苏州、上海、南京的档案馆、图书馆,搜索任何一点与张一麐先生相关的只字片语,得到了苏州档案馆、上海图书馆的热情帮助,也得了张一麐嫡孙张万安先生的大力支持,且在筹办过程中,还意外收获了当年租住在张家宅院的潘毓秀老人的回忆。潘家当年与张家朝夕相处,虽然时间已经过去了八十年,但是老人作为历史的亲历者,回忆起当年仲老在书房的情形,以及他为乡民主持正义、推广教育的点滴,仍历历在目。策展团队特别制作了视频,记录下这段珍贵的讲述,在展览中展示给观众。

图4、“张一麐文献展”现场

图5、展览中的“古红梅阁”

图6、“张一麐文献展”媒体见面会现场

除了展览之外,苏州市名人馆还在2018年1月22日,举办了“张一麐文献展”媒体见面会,邀请了苏州文史、地方志、书法艺术、档案等方面的专家以及张万安先生、章太炎之孙章念翔先生,以及来自苏州、上海的媒体。一起畅谈仲老在各个方面的成就和贡献。在展览期间,安排每天定时的志愿者讲解和预约的专业讲解两个模式,带领观众可以更加深入的了解展览。这些活动也让展览在宣传推广和观众体验方面取得了很好的效果(图6)。

四、结语

这种以名人为主题的“文献展”,以人物为线索,采用历史叙事与个案研究相结合的方式,在展示作品的同时,更多辅以与作品相关的文献和档案,营造某种文化情景,带引观众进入一种特定的历史语境中,讲述一个生动、鲜明的故事。这个故事可能是一个名人的一生,也可能是一个艺术家一生的创作理念,也可能是一个历史事件背后不为人知的秘密。

每一次“名人”文献展,都是对名人资料的系统梳理和研究,将散落于各地各机构和各私人手里的艺术遗产尽可能地征集或搜集起来,汇总整合,组建成类似于名人资料库的模式,再把资料信息化处理,文献资料的电子化以及展览制作成虚拟展厅等,实现艺术资源之间的勾连与复合。如此一年年的积累下来,通过一个个文献展,名人馆成为名人文化研究和资料汇集的高地,并逐渐转化成为一种能为全民所共享的重要的公共文化资源,承担起场馆作为公益性文化机构所要承担的文化职责,满足广大市民对展览品质的更高诉求。如何与时代同行,敏感于社会的需求与变动,成为优秀的公共文化资源,相信之后每一个优秀的“文献展”,都将起到更为积极和深远的作用。