间断单盲法超声在颈内静脉置管教学中的应用

刘 刚,于瑞萍,赵国庆,李 凯*

(1.新疆医科大学附属第六医院 手术麻醉科,新疆 乌鲁木齐830002;2.吉林大学中日联谊医院 麻醉科)

颈内静脉置管术是手术麻醉、急救复苏、重症监测的常用技术,用于液体输注、容量监测与患者管理。其不仅是麻醉、急诊、重症科医生必须掌握的技术,也被广泛传授于麻醉专科学生,规范化培训医生及相关临床科室的医生。与近年来较为流行的超声实时引导血管穿刺相比,盲探操作更符合我国的主流国情,是临床教学大纲中所强调的重点,但存在失败率及副损伤率较高的缺陷,严重增加临床带教压力。现将教师间断使用超声,指导学生盲探操作的“单盲”临床教学法的相关经验及结果总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选择2015年12月至2016年12月在吉林大学中日联谊医院麻醉科实习的麻醉学专科学生、规范化培训的基层麻醉科医生及相关临床科室医生,均无中心静脉穿刺经验的初学者,共120人。按随机数字表法,分为超声组和传统组,每组60人。两组初学者均由同一名具有血管穿刺及超声经验的高年资主治医师带教。带教前统一进行理论学习及模拟操作练习。并在临床实践教学当天,随机选取已实施全身麻醉,需行颈内静脉置管的患者,逐一进行操作,累计纳入患者120例(已用超声排除颈部血管解剖变异)。本研究得到医院伦理委员会批准,患者及家属知情同意。

1.2 颈内静脉置管术的教学过程患者全身麻醉及气管插管后(无意识、无痛觉、无体动、无记忆),仰卧位、头低15°-25°、右侧肩部垫薄枕,头偏向左侧。传统组采用Seldinger技术[1]颈前入路方式[2],于右侧环状软骨水平,胸锁乳突肌附近,颈总动脉搏动外侧0.5 cm处,向同侧乳头方向进行穿刺。抽出暗红色静脉血,即为一次成功,否则记为一次穿刺失败。失败时教师根据经验,纠正其进针角度及位置,直至穿刺成功。然后置入导丝,退出注射器,沿导丝置入导管并固定。超声组学生的操作过程与传统组相同。但超声组,带教老师用超声(SIEMENS ACUSON X300,VF13-5高频探头)在消毒前检查预计穿刺位点情况,以纠正颈部过度偏转(导致4例静脉扭曲性狭窄)。而后由学生进行盲探操作,穿刺未成功时,教师利用背向学生的超声仪定位穿刺针及血管位置关系,存储图像,针对性提出改进意见,并在穿刺成功时、成功置入导丝及导管时阶段性采集图像。出于保护患者及学生的目的,3次穿刺均未成功(放弃)者及损伤动脉者,均由教师继续穿刺和后续处理。教师在每位初学者操作后均给予点评。

1.3 观察指标两组学生的年龄、性别、学历、一次穿刺成功、放弃穿刺,损伤动脉的例数及调整时间(首次穿刺失败到最终穿刺成功所需时间)。最终成功者为排除了放弃穿刺者及损伤动脉者后,在3次之内,未损伤动脉,最终成功穿刺的学生例数。课程结束后,以匿名形式了解学生对教学的满意度及评语。数据记录及问卷调查均由不知情者负责。

2 结果

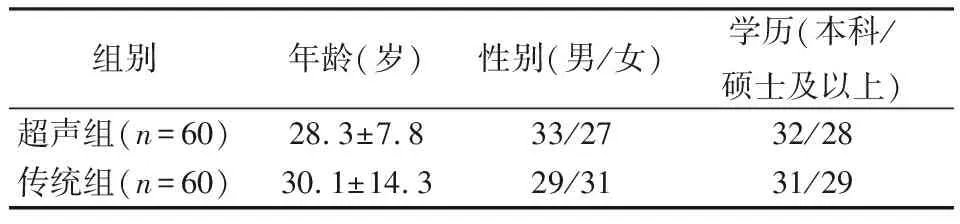

2.1 两组学生的一般情况两组学生的年龄,性别构成比,学历无显著性差异(P>0.05)。见表1。

表1 两组学生一般情况对比(例)

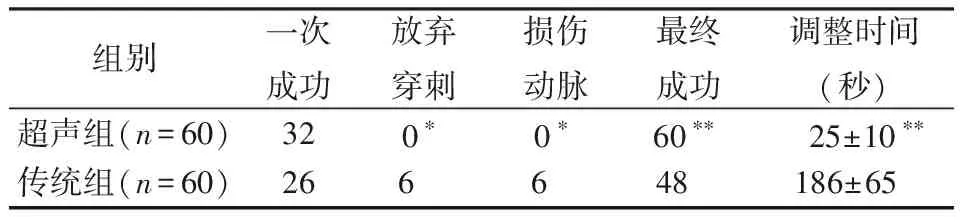

2.2 两组颈内静脉穿刺情况超声组一次成功32例,传统组一次成功26例,虽然超声组的一次成功率略高,但组间比较,差异无显著性(Ρ>0.05);超声组均在3次机会内成功完成操作,而传统组放弃率依然较高,具有显著性差异 (Ρ<0.05)。而且,两组比较,超声组损伤动脉的例数明显减少,差异有统计学意义(Ρ<0.05)。超声组的成功总例数明显高于传统组,两组比较具有极显著差异(Ρ<0.01)。首次穿刺失败到最终穿刺成功所需时间方面,超声组调整时间明显缩短,两组比较,具有极显著差异(Ρ<0.01)。见表2。

表2 两组颈内静脉穿刺情况(例)

注:与传统组比较,*Ρ<0.05 ,**Ρ<0.01。

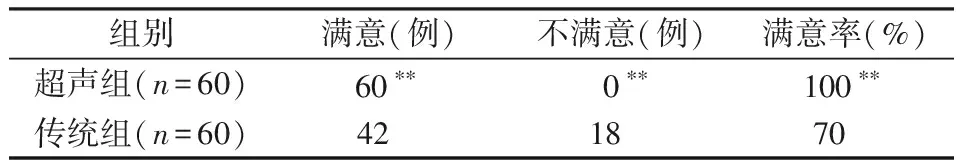

2.3 学生对教学情况的评价超声组60例学生均对临床实践教学表示满意,尤其对能够形象、客观地了解自身操作过程,得到带教教师的合理意见,并最终成功纠正错误习惯,感到非常欣喜。而传统方法教学后,不满意的学生数量较多,而且超过了放弃穿刺和误穿动脉例数的总合,与部分穿刺成功学生无法得到教师的确切意见,依然对该技术存在疑惑和恐惧有关。两组满意率,具有显著统计学差异(Ρ<0.01)。见表3。

表3 两组学生对教学的满意度

注:与传统组比较,**Ρ<0.01。

3 讨论

中心静脉置管术能够用于快速输血补液、静脉化疗、临时血液净化、测定中心静脉压力或放置漂浮导管等。颈内静脉表浅、粗大、充盈度较好,置管后容易固定、消毒和护理,不易污染,几乎不影响活动,容易发现并控制血肿,因此是择期和急诊成人中心静脉置管的首选[3]。20世纪60年代,颈内静脉置管术应用于临床,并发展出颈前路、后路[2]、颈动脉三角[4]等入路,而Seldinger提出的导引钢丝技术[1],进一步提高了其安全性和成功率。但静脉狭窄,与动脉位置关系异常以及肥胖、短颈、颈部肿胀、严重低血压、严重肺气肿的病例临床并不少见[5],传统盲探置管术存在较高的失败率和并发症率。初学者往往过度紧张、失败率更高,并容易引起副损伤及并发症,引发医疗纠纷,增加了临床带教老师、相关科室,教学医院开展此类临床教学的顾虑。

彩色多普勒超声能清晰显示颈内静脉和颈总动脉的位置、宽度和走行,与周围组织关系,并确切判断血管性质,观察针尖和针体显影,动态显示穿刺针及导管进入静脉的过程,能够显著提高穿刺的成功率,缩短穿刺时间并降低并发症[6]。1984年,Legler和Nurgent[7]首先推荐了超声引导下置管术。近年来,该技术已被麻醉科及超声科医生所掌握,其安全、准确、高效的优势,在临床得到了体现和验证。但其存在的缺陷包括:超声设备的相对昂贵及缺乏,依然是短时间内难以逾越的障碍;需要进行超声专业知识,探头使用技巧以及手眼协调介入技术的培训[8];设备连接、准备较为复杂,耗费时间;增加无菌操作难度及费用。调查显示,即使是在欧美等发达国家[9],84%的医生不采用超声引导下置管术,其中46%认为没有必要,18%因为缺少设备,而主要将其用于盲探失败的疑难病例或操作前的定位及筛查。同样,传统盲探操作依然是我国大多数单位,尤其是基层单位和普通临床科室,在危急情况下最常采用的技术。因此,应该立足国内医疗现状和教学大纲要求,坚持将盲探穿刺技术作为实际技能培训的内容,而将超声作为教师的辅助教学设备,利用“单盲法”提高教学的安全性及效率。

“单盲法”超声辅助教学的实质是仅针对带教教师(对学生盲法)的、间断性的超声定位技术。其不仅能够准确获取定位信息,还比实时引导技术更加简便,不干扰教学对象的盲探操作过程[10]。间断超声辅助盲探教学的优势如下:①筛选病例。颈内静脉与动脉间的关系存在一定解剖变异,尤其是对于肥胖、颈短、低血容量、颈部过度扭曲(>45°)[11]的患者,有可能导致静脉重叠在动脉下方甚至内侧,或者静脉充盈不充分或扭曲。这类患者对于任何医生,尤其对初学者而言,都会大大增加操作难度、失败率、误伤率。借助于超声,带教教师可以在学生操作前,对所选病例进行适当筛查,了解患者解剖,做到心中有数。通过超声可以排除解剖变异的患者(本研究中排除2例解剖变异病例),并纠正不恰当的体位摆放,为教学和学生操作打下基础,为优化教学把好“第一关”。②高效指导。盲探穿刺往往不能一次成功。关键是在操作中,有针对性、恰当、迅速地加以纠正。超声辅助下,带教教师能够发现动脉、静脉、穿刺针的关系,能够有理有据的提出意见,甚至能够准确计算调整角度及距离的具体数值。缩短调整时间,提高教学效率及满意度。③教学过程形象化。教师可以保存穿刺前、失败、调整、成功的超声影像,并在操作结束后点评阶段回放影像,不仅增强学生的直观感受和教学印象,而且能够使其形象、客观得认识到失败的原因及成功经验,提高其学习兴趣,体现教学的互动性和个体化。④不脱离教学要求。操作过程中,超声仪是面对教师,背向学生的。对于学生而言,进行的依然是盲探穿刺的训练和实践,不违背和更改盲探穿刺的教学目的和内容。⑤增进教学关系。教师能够准确、直观、形象得掌握教学对象(包括初学者和患者)的真实情况,减轻教学压力,提高自信心和可信度,提高带教效率。对于学生而言,能够得到适宜的患者,并得到切实、客观、准确的建议,最终获得满意、深刻的实践经验,并增强其进一步学习先进技能和知识的欲望。对于负责教学的科室及医院而言,显著降低了带教风险(同时也是医疗风险),展示了临床及教学实力,增加威信力和知名度。

综上所述,传统颈内静脉盲探置管的临床实践教学,存在风险高,满意度及成功率低的劣势,学生、教师、医院需要承担较大的压力。教师间段使用超声,辅助学生盲探操作的单盲方式,既不更改教学要求,符合临床实际需要及麻醉学住院医师培训思路[12],又能提高教学的形象性、针对性和个体化,提高穿刺成功率和教学满意度,避免相应风险,增强教学积极性,是值得推广的临床麻醉教学方法。